第三讲 西方翻译史及翻译理论概述

- 格式:ppt

- 大小:640.00 KB

- 文档页数:75

第一章绪论(一)翻译史发展1.西方最早译作广义上:约公元前3C,72名犹太学者在埃及亚利山大城翻译《旧约》,《七十二子希腊文本》;严格意义上:约公元前3C中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德赛》。

2.西方翻译历史上六次高潮(六个大的阶段):1)公元前4C末,盛极一时的希腊努力社会开始衰落,罗马逐渐强大。

但当时希腊文化优于罗马文化,对罗马有巨大吸引力。

到了公元前3C中叶,有文字记录的翻译问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及普劳图斯、泰伦斯。

2)罗马帝国后期至中世纪初期,是宗教性质的。

《圣经》由希伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人接受。

到公元4C达到《圣经》译成拉丁语的高潮,以哲罗姆与382和405年翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

3)早在9-10C,大批叙利亚学者到雅典,把大批希腊典籍译成古叙利亚语,带回巴格达。

在巴格达,阿拉伯人又译成阿拉伯语,巴格达一时成为阿拉伯人研究古希腊文化中心。

中世纪中期,11-12C间,西班牙托莱多,把大批阿拉伯语译成拉丁语,这是史上少有基督徒和穆斯林的友好接触。

托莱多成为欧洲学术中心,西方翻译史第三次高潮。

4)14-16C欧洲文艺复兴运动,是场思想和文学革命大运动。

德国宗教改革家路德采用民众语言,与1522-1534年翻译刊行第一部“民众的圣经”,法国文学家阿米欧译出普鲁塔克的《希腊罗马名人比较列传》,不锈文学译作。

英诺斯译出《名人传》,查普曼译《伊利亚特》《奥德赛》,弗洛里欧译蒙田的《散文集》。

1611年《钦定圣经译本》翻译出版则标志英国翻译史又一大发展。

“英最伟大译著”文艺复兴时期,标志着民族语言在文学领域和翻译中地位巩固。

5)文艺复兴后,17C下—20C上半叶,仍涌现大量译作。

最大特点是,翻译家们不仅继续翻译古典著作,而且对近当代作品也发生兴趣。

6)二次大战后以来翻译活动,特点是:翻译范围扩大;翻译规模大大超过了以往;翻译的作用也为以往所不可企及。

第三章翻译理论概述一、西方翻译理论概述(一)古典及近现代西方翻译理论西方最早的有一定规模的翻译活动可以追溯到公元前三世纪,大量希腊文学作品被译成拉丁语,如荷马史诗、埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的戏剧作品等。

翻译理论伴随着翻译实践应运而生,并在发轫之初就具有文学翻译的特征。

古典时期的翻译“理论”大都属于不系统的零星见解和散论。

这个时期最著名的翻译理论家有西塞罗(Marcys Tullius Cicero)、贺拉斯(Quintus Horatius Flaccus)、哲罗姆(St.Jerome)、奥古斯丁(St.Augustine)和马丁·路德(Martin Luther)。

西塞罗不仅是古罗马的政治家、哲学家和演说家,同时兼翻译家与翻译理论家。

他的至理名言:“我不是作为解释员,而是作为演说家进行翻译的……不是句当字对,而是保留语言的总的风格和力量”对后世的翻译实践和翻译研究产生了巨大的影响。

贺拉斯在文学批评和翻译理论上深受西塞罗的影响,坚持翻译应该活译,反对逐句硬译、死译和生搬硬套,认为翻译应该“意义对意义”。

哲罗姆被誉为西方四大权威神学家之一,精通希伯来语和拉丁语,对照希伯来原文翻译拉丁文《圣经》,该译本后来成为罗马天主教承认的惟一文本。

他的翻译理论也对后世产生了广泛的影响。

他主张在翻译中避免逐字对译,翻译方法应随原作的文本而异,宗教翻译应主要采用直译,而文学翻译则主要采取意译。

奥古斯丁则提出,翻译的风格取决于译本读者的类别,翻译的基本单位是词,应从译词与原词词义的对等来衡量翻译的对等。

中世纪,用民族语言翻译《圣经》普遍起来。

但在重实用的观点影响下,翻译理论没有太大发展。

14至16世纪文艺复兴时期,《圣经》、古典文学作品和其他人文科学著作的翻译达到了一个新的高潮。

许多翻译理论家同时也是翻译家、文学家、哲学家或艺术家,使翻译理论研究具有十分明显的实践性和跨学科的鲜明特征。

这一时期著名的翻译理论家以马丁•路德为代表。

翻译史--西方翻译简史翻译史约两千年。

这段历史为我们积累了一份宝贵的文化遗产,我们应当认真总结前人的翻译经验,批判地吸收前人从实践中总结出来的理论、方法,以便继续提高我们的翻译水平,发展我们的翻译事业。

西方翻译史是在公元前三世纪揭开它的第一页的。

从广义上说,西方最早的译作是公元前三至二世纪之间,七十二名犹太学者在埃及亚历山大城翻译的《圣经。

旧约》,即《七十子希腊文本》;从严格的意义上说,西方的第一部译作是在约公元前三世纪中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德塞》。

不论是前者还是后者,都是在公元前三世纪问世,因此可以说西方的翻译活动自古至今已有两千多年的历史了。

它整个西方发展史上的一个极其重要的组成部分。

一、西方翻译活动简介(一)古代西方翻译纵观全过程,西方的翻译在历史上前后曾出现过六次高潮或可分为六个大的阶段。

首先是肇始阶段。

公元前四世纪末,盛级一时的希腊奴隶社会开始衰落,罗马逐渐强大起来。

但是,当时的希腊文化仍优于罗马文化,因而对罗马有着巨大的吸引力。

翻译介绍希腊古典作品的活动可能即始于这一时期或始于更早的时期。

然而,在公元前三世纪中叶,有文字记录的翻译确已问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及后来的普劳图斯、泰伦斯等大文学家都用拉丁语翻译或改编荷马的史诗和埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯、米南德等人的希腊戏剧作品。

这是欧洲也是整个西方历史上第一次大规模的翻译活动,其历史功绩在于:——它开创了翻译的局面,把古希腊文学特别是戏剧介绍到了罗马,促进了罗马文学的诞生和发展,对于罗马以至日后西方继承古希腊文学起到了重要的桥梁作用。

第二个翻译高潮涌现于罗马帝国的后期至中世纪初期,是宗教性质的。

在西方,宗教势力历来强大而顽固,基督教教会一向敌视世俗文学,极力发展为自身服务的宗教文化。

作为基督教思想来源和精神武器的《圣经》,自然成了宗教界信仰的经典。

《圣经》由西伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人所普遍接受。

(完整版)西方翻译简史第一章绪论(一)翻译史发展1.西方最早译作广义上:约公元前3C,72名犹太学者在埃及亚利山大城翻译《旧约》,《七十二子希腊文本》;严格意义上:约公元前3C中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德赛》。

2.西方翻译历史上六次高潮(六个大的阶段):1)公元前4C末,盛极一时的希腊努力社会开始衰落,罗马逐渐强大。

但当时希腊文化优于罗马文化,对罗马有巨大吸引力。

到了公元前3C中叶,有文字记录的翻译问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及普劳图斯、泰伦斯。

2)罗马帝国后期至中世纪初期,是宗教性质的。

《圣经》由希伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人接受。

到公元4C达到《圣经》译成拉丁语的高潮,以哲罗姆与382和405年翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

3)早在9-10C,大批叙利亚学者到雅典,把大批希腊典籍译成古叙利亚语,带回巴格达。

在巴格达,阿拉伯人又译成阿拉伯语,巴格达一时成为阿拉伯人研究古希腊文化中心。

中世纪中期,11-12C间,西班牙托莱多,把大批阿拉伯语译成拉丁语,这是史上少有基督徒和穆斯林的友好接触。

托莱多成为欧洲学术中心,西方翻译史第三次高潮。

4)14-16C欧洲文艺复兴运动,是场思想和文学革命大运动。

德国宗教改革家路德采用民众语言,与1522-1534年翻译刊行第一部“民众的圣经”,法国文学家阿米欧译出普鲁塔克的《希腊罗马名人比较列传》,不锈文学译作。

英诺斯译出《名人传》,查普曼译《伊利亚特》《奥德赛》,弗洛里欧译蒙田的《散文集》。

1611年《钦定圣经译本》翻译出版则标志英国翻译史又一大发展。

“英最伟大译著”文艺复兴时期,标志着民族语言在文学领域和翻译中地位巩固。

5)文艺复兴后,17C下—20C上半叶,仍涌现大量译作。

最大特点是,翻译家们不仅继续翻译古典著作,而且对近当代作品也发生兴趣。

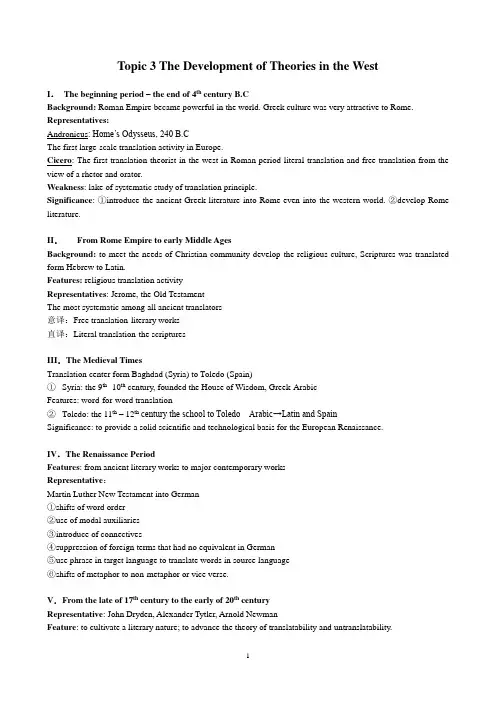

Topic 3 The Development of Theories in the WestI.The beginning period – the end of 4th century B.CBackground: Roman Empire became powerful in the world. Greek culture was very attractive to Rome. Representatives:Andronicus: Home’s Odysseus, 240 B.CThe first large-scale translation activity in Europe.Cicero: The first translation theorist in the west in Roman period literal translation and free translation from the view of a rhetor and orator.Weakness: lake of systematic study of translation principle.Significance: ①introduce the ancient Greek literature into Rome even into the western world. ②develop Rome literature.II.From Rome Empire to early Middle AgesBackground: to meet the needs of Christian community-develop the religious culture, Scriptures was translated form Hebrew to Latin.Features: religious translation activityRepresentatives: Jerome, the Old TestamentThe most systematic among all ancient translators意译:Free translation-literary works直译:Literal translation-the scripturesIII.The Medieval TimesTranslation center form Baghdad (Syria) to Toledo (Spain)①Syria: the 9th -10th century, founded the House of Wisdom, Greek-ArabicFeatures: word-for-word translation②Toledo: the 11th– 12th century the school to Toledo Arabic→Latin and SpainSignificance: to provide a solid scientific and technological basis for the European Renaissance.IV.The Renaissance PeriodFeatures: from ancient literary works to major contemporary worksRepresentative:Martin Luther New Testament into German①shifts of word order②use of modal auxiliaries③introduce of connectives④suppression of foreign terms that had no equivalent in German⑤use phrase in target language to translate words in source language⑥shifts of metaphor to non-metaphor or vice verse.V.From the late of 17th century to the early of 20th centuryRepresentative: John Dryden, Alexander Tytler, Arnold NewmanFeature: to cultivate a literary nature; to advance the theory of translatability and untranslatability.VI.Contemporary translation studies world war ⅡFeatures:①progress in different field②a special occupation③including modern translation theories (1959-1972) and contemporary translation theories (1972-nowadays)Modern translation theories (1959-1972)Representative:1. Roman Jakobson: On Linguistic Aspect of Translation in 1959 intralingual translation. Interlingual Translation, Intersemiotic translation.2. J. R. Firth & Catford: the theory of textual equivalence3.Eugene NidaContemporary Translation theories (1972-now)Representative: James HolmesThe Name and Nature of Translation studies in 1972 proposed that Translation Studies is an independent subject. Including: Deconstruction School, Post-colonialism and Feminism school.VII. Schools of Translation:I. Philological SchoolTime: before the world warⅡBackground:from translators’ translation practiceFeatures: Literal and free translation; content and style; faithfulness and aestheticsWeakness: no systematic translation theoriesResearch objects:1)Register 2) figures of speech 3)creativity of language1) Register: The relationship between a particular style of language and its context of use①Diachronic perspective: to observe adaptability of language from history development: neologism; archaism; old-fashioned word; old use②Synchronic perspective: to analyze language usage from synchronic sequence; terminology; written language, oral language, common language, vulgarity, etc③Interlacing perspective Function: whether translation is in accordance with ST on linguistic level and whether it reflects the character, time, and individual style of the work.2) Figure of speechComparison on figure of speech between ST and TT: to find the hidden rules and establish regulation or criterion to guide translation and its evaluation.Three approaches to conform to criteria:①Domestication: Venuti,1995 译者向目的语者靠拢②Foreignization 向原语文化靠拢,把原语言中的文化信息向目的语转输丰富目的语。

二、西方翻译研究简述1.历时分类西方翻译研究历史源远流长,内容浩如烟海,很难用三言两语概括。

从时间角度看,有人将其分成四个阶段,即古典译论期、古代译论期、近代译论期和现代译论期。

古典译论期包括古代到4世纪末这段时期,主要代表人物有西塞罗、霍拉斯等,译论以围绕希腊文化翻译为特征。

古代译论期始于欧洲的中世纪至l8世纪,以宗教翻译和人文著作翻译为特征,主要代表人物有奥古斯丁等。

近代译论期始于l8世纪后期到l9世纪末,适逢欧洲工业革命、启蒙运动,马休·阿诺德是其中一个重要的代表人物。

现代译论期始于l9世纪,一直到今天。

这个时期,特别是20世纪后半期,语言学发展很快,译论也和语言学研究紧密相连,而且学派纷呈,人物辈出,是翻译研究百花齐放的时期。

有关西方翻译研究的详尽论述可参阅刘宓庆的《翻译美学导论》。

2.学派分野从内容上分,西方翻译理论大致可以分为四个基本学派:语文学派、语言学派、交际理论学派和社会符号学派。

语文学派关注原文的文学特征,这个学派比较注重原文而忽略读者。

语文学派翻译观早在希腊和罗马时期就很重要。

这个学派很早就提出了“到底是让信息适应人,还是让人适应信息”的问题,并且很早就围绕直译和意译的问题进行了激烈的争论。

语言学派注重的是源语和译入语在语言结构方面的差别。

该学派强调源语和译入语的对应规则,但这种对应基本上是在表层进行的,所以它对大部分实际翻译活动帮助不大。

然而,语言学派较为刻板的对应规则却对机器翻译的发展有很重要的意义。

这个学派的代表人物可以说是卡特福特(Catford),代表作是他的 A Linguistic Theory of Translation。

交际理论学派从信息源、信息、信息接受者、媒体等方面研究翻译的问题,一下子就把语言学派狭窄的路面拓宽了。

这个学派认为应该突出信息接受者的作用,强调信息的交流而非语言的对等。

奈达(Nida)、卡德(Kade)、纽伯特(Neubert)、维尔斯(Wilss)等是这一学派中较为活跃的人物。

西方翻译史西方翻译简史一、西方翻译简史1第一次翻译活动高潮(公元前3世纪)罗马文学三大鼻祖之一的安德罗尼柯于公元前3世纪翻译的拉丁文版《奥德赛》被视为西方翻译史上最早的译作。

其后的一些大文学家们也都开始尝试用拉丁语翻译或改写希腊戏剧作品,从而掀起了西方历史上第一次翻译高潮。

这一阶段的翻译活动将古希腊文学介绍到罗马,促进了罗马文学的诞生和发展。

2第二次高潮(罗马帝国后期)圣·哲罗姆翻译的《通俗拉丁文本圣经》成为定本,标志着《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译同样重要的地位。

3第三次高潮(11-12世纪)出现了大规模的翻译活动:西方翻译家把大批阿拉伯语作品译成拉丁语,在翻译史上留下了重要的一页。

4第四次翻译活动高潮(文艺复兴时代晚期)翻译活动已经深入到思想、政治、文化等各个方面,同时也涌现出一批优秀的翻译家和译作。

英王詹姆士一世1611年命人翻译的英文钦定本《圣经》则标志着英国翻译的一次飞跃。

这部译着至今仍被奉为英语语言的经典之作,对英语语言和英国文学的发展产生了巨大的影响。

5第五次次高潮(17-20世纪)这一时期的翻译比文艺复兴时期稍为逊色,但仍有大批西方文学名著被翻译出来,此时东方的一些优秀文学作品也开始被译成各国文字。

6第六次高潮(二战时期,一直延续至今)。

二战以来,世界经济获得了巨大的发展,科技领域也取得了前所未有的成果,翻译的范围随之大大扩展,科技和商业翻译日趋成熟。

各种国内、国际翻译协会和团体的组建,为集中翻译力量多出翻译精品打下坚实的基础。

更重要的是,随着计算机的出现,人们对机器翻译的研究也已正式提上议事日程。

虽然目前计算机翻译的质量远远不如人工翻译,但其速度却是人类无法比拟的,这无疑对人工翻译提出了严峻的挑战。

在未来的世纪里计算机到底能不能代替人脑还是个谜。

二、西方翻译理论和翻译活动、翻译名家1最早的翻译家罗马帝国时期的西塞罗1)翻译的定义(解释家和演说家---直译与意译)2)意义(开创翻译的先河)昆体良的“与原作竞争”和哲罗姆的“文学用意译,《圣经》用直译”之说;奥古斯丁的《圣经》翻译凭“上帝的感召”和他的有关语言符号理论。