中西方翻译理论汇总

- 格式:ppt

- 大小:876.50 KB

- 文档页数:25

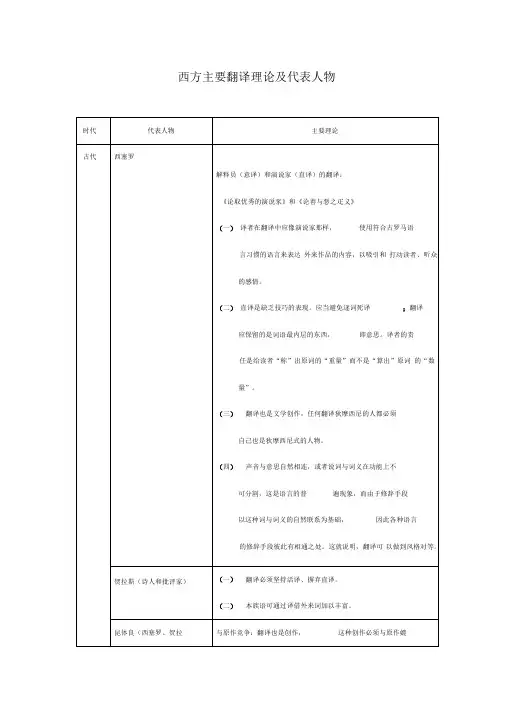

西方主要翻译理论及代表人物中,其中有一封是写给儿子阿德奥达图(Adeodatus )的。

他的理论大致如下:(二)翻译中必须注意三种风格:朴素、典雅、庄严。

三种风格的选用主要取决于读者的要求。

(三)翻译中必须考虑”所指"、”能指”和译者"判断”的三角关系。

这一理论是对亚里士多德”符号”理论的进一步发展。

按奥古斯丁的定义,”所指"是指客观存在的事物,”能指"是指符号,其中主要包括语言单词。

在一个单词中,”能指”是"所指”的符号,两者之间的关系如同单词符号与所指事物的关系一样,是任意确定的。

(四)翻译的基本单位是词。

在奥古斯丁的理论中,语言符号和单词是等同的。

(五)《圣经》翻译必须依靠上帝的感召。

奥古斯丁的这一观点与三百年前的斐洛的观点完全一致。

罗马帝国崩溃时算起,到1 5世纪文艺复兴时止。

)就翻译史而论,有三大标记:初期的翻译但丁布鲁尼异在翻译中是个不可逾越的障碍的观点,实际上是译者用来掩盖自己能力低下而放出的烟幕。

优秀的译者精通原语和译语,只要正视两种语言的差异,就不愁没有断权。

在某些著作的翻译中,译者所寻求的是准确的内容,而不是优雅的风格。

因此,为了表达出”没有说误的真理”,译者应当采用逐词对译。

文学不可译。

在意大利,民族语翻译的规模虽不大,但其影响并不亚于其他国家。

首先是大诗人但丁有关翻译和民族语的论述,这些论述见于他的《论俗语)和《飨宴)两部著作中。

在《论俗语》一书中,但丁对俗语的优越性和形成标准意大利语的必要性等问题作了精辟的阐述,对解决意大利的民族语言和用民族语从事翻译的问题都起了重大作用。

在《飨宴》这部著作里,但丁除盛赞俗语的优点外,还对翻译问题作了明确的论述。

布鲁尼在亚里士多德作品的译序以及在《论正确的翻译方法》一文中发表的见解主要有如下几点:(一)亚里士多德不是抽象的教条,他是一个活生生的人,译者务必使自己深入作品,”面对亚里士多德” C换言之,译者应当尽可能模仿原作风格,像亚里士多德用希腊语写作那样,用译语进行创作。

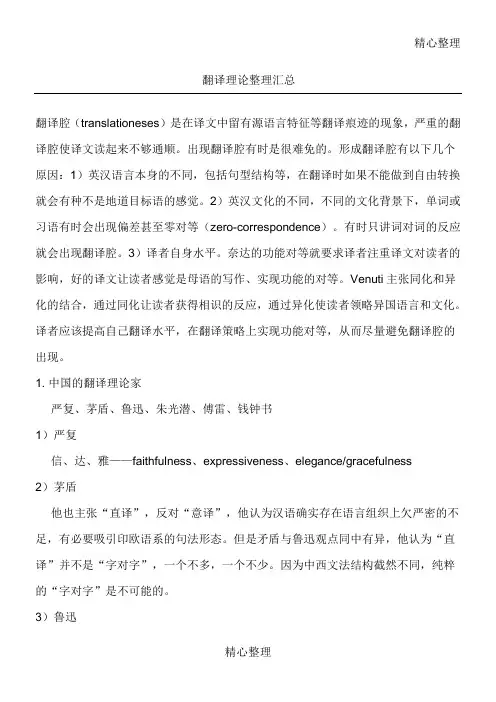

精心整理翻译理论整理汇总翻译腔(translationeses)是在译文中留有源语言特征等翻译痕迹的现象,严重的翻译腔使译文读起来不够通顺。

出现翻译腔有时是很难免的。

形成翻译腔有以下几个原因:1)英汉语言本身的不同,包括句型结构等,在翻译时如果不能做到自由转换就会有种不是地道目标语的感觉。

2)英汉文化的不同,不同的文化背景下,单词或习语有时会出现偏差甚至零对等(zero-correspondence)。

有时只讲词对词的反应就会出现翻译腔。

3)译者自身水平。

奈达的功能对等就要求译者注重译文对读者的影响,好的译文让读者感觉是母语的写作、实现功能的对等。

Venuti主张同化和异化的结合,通过同化让读者获得相识的反应,通过异化使读者领略异国语言和文化。

译者应该提高自己翻译水平,在翻译策略上实现功能对等,从而尽量避免翻译腔的出现。

1. 中国的翻译理论家严复、茅盾、鲁迅、朱光潜、傅雷、钱钟书1)严复信、达、雅——faithfulness、expressiveness、elegance/gracefulness2)茅盾他也主张“直译”,反对“意译”,他认为汉语确实存在语言组织上欠严密的不足,有必要吸引印欧语系的句法形态。

但是矛盾与鲁迅观点同中有异,他认为“直译”并不是“字对字”,一个不多,一个不少。

因为中西文法结构截然不同,纯粹的“字对字”是不可能的。

3)鲁迅鲁迅的“宁信而不顺”是“凡是翻译,必须兼顾两面,一当然是力求易解,一则保存着原作风姿”,这是鲁迅的基本思想。

针对当年那种“牛头不对马嘴”的胡译、乱译以及所谓“与其信而不顺,不如顺而不信”的说法(梁秋实),提出了“宁信而不顺”这一原则,主张直译,以照顾输入新表现法和保持原作的风貌。

他还认为,翻译一要“移情”、“益志”,译文要有“异国情调”,二要“输入新的表现法”,以改进中文的文法,在当时主要表现为改进白话文。

必须强调的是,鲁迅其实是主张翻译要通顺,又要忠实的。

谭载喜在介绍西方翻译理论时,将西方翻译理论分为四大学派:1布拉格学派;2 伦敦派; 3 美国结构派;4 交际理论派。

而柯平在《西方翻译理论浅析》一文中介绍了六大学派:1.语言学派;2 交际学派;3 美国翻译研讨班学派;4文学-文化学派;5结构学派;6社会符号学派。

下文将一一介绍。

一、布拉格学派该学派的创始人为马希修斯(Vilem Mathesius)、特鲁贝斯科伊(Nikolay S. Trubetskoy)和雅可布森(Roman Jakobson)。

主要成员有雅可布森、列维、维内等重要的翻译理论家。

这一学派的主要论点为:(1)翻译必须考虑语言的各种功能,包括认识功能、表达功能和工具功能等;(2)翻译必须重视语言的比较,包括语义、语法、语音、语言风格以及文学体裁的比较。

布拉格学派最有影响的翻译理论家是罗曼·雅可布森。

他原籍俄国,后移居捷克;二战时迁至美国,加入美籍。

作为学派的创始人之一,他对翻译理论的贡献主要体现在《论翻译的语言学问题》(On Linguistic Aspects of Translation)之中。

文章从语言学的角度,对翻译的重要性、语言和翻译的关系以及存在的问题给出精辟的论述。

自1959年发表后,此文一直被西方理论界奉为翻译研究的经典之一。

雅可布森的论述主要有五点:(1)翻译分为三类:语内翻译(intralingual translation)、语际翻译(interlingual translation)和符际翻译(intersemiotic translation)。

所谓语内翻译,是指在同一语言内用一些语言符号去解释另一些语言符号,即通常的“改变说法”(rewording)。

所谓语际翻译,是指在两种语言之间即用一种语言的符号去解释另一种语言的符号,即严格意义上的翻译。

所谓符际翻译,是指用非语言符号系统解释语言符号,或用语言符号解释非语言符号,比如把旗语或手势变成言语表达。

国内外几种翻译理论概述摘要:当今世界有许多著名的翻译家。

随着翻译文化的发展,各种翻译思想和实践逐渐在国际译学界得到了一定的重视。

在我国,翻译研究者不乏其人,例如:严复在翻译上主张的“信、达、雅”;傅雷所主张的“神似”;钱钟书的“化境论”。

与此同时,西方的翻译理论得到进一步发展。

例如:以奈达主张的“翻译必须以读者为服务的对象”的翻译思想,以及卡特福德所主张的“描写性”翻译理论。

关键词:信达雅翻译标准重神似不重形似行文流畅用字丰富色彩变化艺术修养化为我有化境理论原则翻译的性质功能语义分析程序描写性翻译转换翻译限度特征严复及“信达雅”严复是我国近代最杰出的译学理论家。

他不但提出了在中国翻译界至今还具有相当影响力的信达雅理论,他的理论及翻译"还为中国近代知识界、思想界带来了一种全然不同于过去的新的资产阶级世界观和方法论,他的译著在中国建构了一个新的资产阶级理论基础。

但是对于他的翻译的评价并不完全一致。

“信达雅”说, 是严复(1984)在《天演论译例言》中提出的:“译事三难: 信、达、雅。

求其信已大难矣, 顾信矣不达, 虽译犹不译也, 则达尚焉。

”研究严复的翻译的著述,可能已远远多于严复的译作本身了。

严复于译事的贡献涉及了理论和实践两个方面。

在翻译理论方面,严复最伟大的贡献在于,在《天演论·译例言》中,将三国时支谦《法句经序》中提到过的“信”、“达”、“雅”三字,按译事的内在规律排列组合,明确地将其作为“译事楷模”,成为“我国译界倡导系统而完整翻译标准的先驱”。

“信达雅”说“客观上起到继往开来的作用,一方面集汉唐译经论说之大成,另一方面开近世翻译学说之先河(罗新璋,1984:6)。

”“信达雅”标准的提出,把我国历史上零散的翻译观点从理论上加以扼要、中肯、鲜明、概括的综合,为后世从事翻译的人提出了明确可信、具体切实的翻译标准,使我国的翻译理论上升到一个新的阶段(高惠群、乌传衮,1992:85)。

中西翻译理论的差异性比较及其启示翻译作为不同语言之间人们交流沟通的工具,无论在中国还是在西方,都有着悠久的历史。

我国的翻译事业迄今已有近两千年的光辉灿烂历史。

一般认为,有历史记载的中国翻译始于东汉桓帝建和二年(公元148年)的佛经翻译。

而且自此之后,产生了四大翻译高潮时期,并产生了许多杰出的翻译家。

西方最早的译作是在公元前3世纪前后,72名犹太学者在埃及亚历山大城翻译了《圣经旧约》,即《七十子希腊文本圣经》。

因此可以说,西方的翻译活动至今已有两千三百多年的历史了。

期间,西方的翻译在历史上曾经出现过六次高潮。

随着时间的发展,特别是到了近现代,西方的翻译论理和流派日益科学化和系统化,处于领先的地位。

一、中西译论差异的原因探究中西翻译的历史同样悠久,并都有着丰硕的成果,但是中国的传统翻译理论与西方的翻译理论比较起来显得相对滞后。

本文对中国的传统翻译理论与西方的翻译理论比较起来相对滞后的原因做出分析: 第一、历史原因。

在第二次世界大战之后,西方翻译事业发展的形式有了很大的变化和进步。

与此同时,中国从二战结束后到改革开放前期这一段时间里,翻译事业乃至各项事业发展的大环境是封闭的,是停滞不前的,这与同时期突飞猛进的西方翻译是远不能相比的,差距由此拉开。

其次,中国的思维方式也是造成中国传统翻译理论相对滞后的原因。

中国人的传统思维习惯重综合,西方人的传统思维习惯重分析。

表现在翻译理论上面,中国传统翻译理论大都是经验式的总结,其中很大程度上是主观感受。

而西方的翻译理论大多都是成理论体系的,体现了较强的科学主义精神。

在当今重视科学理论和实践相结合的时代,中国的传统翻译理论与西方翻译理论相比自然显得相对滞后。

再者,从中西方不同的文化传统和习俗来看,中国的文化传统和习俗趋于保守,而西方自文艺复兴以后则显得开放、自由。

中国人极端尊重传统,这种思维定式使得中国的翻译理论研究缺乏开拓性,失去了进步的动力。

而西方所倡导的人文主义主张极大地解放了人们的思想,翻译活动深人到思想、政治、哲学、文学宗教等各个领域,产生了一大批杰出的翻译家和一系列优秀的翻译作品。

(1)杨宪益•贯穿其毕生翻译事业的文化理念——忠实传达中国文化的价值与灵魂,忠实传达中国人的人生,也将更见其卓越的光彩。

•杨宪益强调“翻译时不能做过多的解释。

译者应尽量重视原文”,否则“就不是翻译,而是改写了”。

他重视原文,比较强调“信”。

他曾说,“古人说了三个字:信、达、雅。

当然,光‘信’不‘达’也是不可能,那是不要人懂。

所谓‘信’,就是不能(和原文)走得太远。

如外国人觉得rose(玫瑰)很了不起,(能够代表爱情等美好的事物)而中国人觉得牡丹是最好的,把玫瑰翻译成牡丹,这就只做到了‘达’,忽略了信。

”•杨宪益夫妇的翻译作品有一个广为人知的特点,就是从内容到精神都高度忠实于原著,体现出一种不虚美、不隐善的文化立场。

(2)秋老虎the strongest hot days in the summerThe Voice of China 中国好声音•稳定压倒一切Maintaining stability is of top priority.•发展是硬道理Development is of overriding importance.Development is the absolute need.•开后门under-the-counter deals; offer advantages to one's friends or relatives by underhand means•充电recharge one’s batteries; update one's knowledge•形象工程vanity projects•按劳分配distribution according to one's performance•餐饮业catering industry•出境游outbound tourism•放心肉quality-assured meat•蓝牙技术bluetooth•生源地助学贷款locally-granted student loan•户籍所在地registered permanent residence•相亲blind date•综艺节目variety show•恶搞spoof•收视率viewing rate•旅游热tourism wave (mania; fever)•学历造假fabricate academic credentials嘴甜honey-lipped(3) 林纾❖归化,意译( domesticating translation;free translation)是林纾采用的基本翻译策略。

most basic structures of Chomsky’s model,for Nida,kernels are the basic structural elements out of which language builds its elaborate(详尽复杂的) surface structures[用来构成语言复杂表层结构的基本结构成分].Kernels are the level at which the message is transferred into the receptor(受体)language before being transformed into the surface structure in three stages:Literal transfer字面转移--minimal最低度~--literary书面~2)Analysis:generative-transformational grammar(转换生成语法by Chomsky)’s four types of functional classEvent(verb)事件:行动、过程等发生的事Object(noun)实体:具体的人和物Abstract(quantities and qualities,adjective)抽象概念Relational(gender,qualities,prepositions and conjunctions)关系2,Basic factors in translation1)The nature of message:content V.S.form2)The purpose(s)of the author/translatorTypes of purposes identified by Nida:①for information②suggest a behavior③imperative(祈使,命令)purpose3)The audiences(4types):children;new literates;average literate adult;specialists3,Relatedness(相关)of language&culture4,Two basic orientations(方向)in translating1)Formal Equivalence(F-E):focuses on the message itself,in both form and content.•Principles governing F-E:①grammatical units语法单元②consistency in word usage词语用法前后一致,连贯性③meanings in terms of the source context源语语境意义2)D-E(dynamic equivalence):①based on the principle of equivalent effect(•Principles governing it)②aiming at complete naturalness of expression;③unnecessary to understand the source culture.•Economic~can be transferable with cultural~.实际上三种形式均可互相转化。

翻译理论1.西方翻译理论发轫于公元前1世纪,以古罗马帝国政治家和演说家西塞罗(Cicero,前106—43)发表的《论演说术》x标志。

2.中世纪时期从西罗马帝国崩溃起(476年)至15世纪文艺复兴止。

代表人物曼里乌?波伊提乌。

3.文艺复兴时期从14世纪末起至17世纪初止,代表人物:德西德利乌?伊拉斯谟,马丁?路德和乔治?查普曼。

4.近代时期从17世纪起直至第二次世界大战结束(黄金时代)。

代表人物:约翰?德莱顿,夏尔?巴托,亚历山大?弗雷泽?泰特勒,莱尔马赫,施雷格尔(AugustSxhlegel,1767--1815)和洪堡。

5.现当代翻译理论时期从第二次世界大战结束起至今。

“翻译范围之广,形式之多,规模之大,成果之丰,是历史上任何时期都不能比拟的”(谭载喜?《西方翻译史》1991),四大学派:a、布拉格学派: 创始人是马西休斯,特鲁贝茨考伊和雅可布逊. 代表人物有雅可布逊和吉里?列维、乔治?穆南、冉佩尔特、维内. 主要论点是:(一)考虑语言的各种功能;(二)重视语言的比较,包括语义、语法、语音、语言风格及文学体裁方面的比较。

b、伦敦派: 创始人是弗斯. 代表人物弗斯、卡特福德、萨瓦里和纽马克. 主要论点是:译文的选词是否与原文等同,必须看它是否用于相同的言语环境中.c、美国结构派;d、交际理论派。

6. 柯平在《西方翻译理论浅析》介绍有六大学派:a、语言学派:代表安德烈?费道罗夫和巴尔胡达罗夫。

b、交际学派:现于7、80年代,代表奈达和雷伯恩。

其理论渊源是信息论c、美国翻译研讨班学派:d、文学—文化学派;e、结构学派;f、社会符号学派。

7.布拉格学派:创始人是马西休斯(Vilem Mathesius,1882—1938)和两名俄国移民特鲁贝茨考伊(Nikolay S·Trubetskoy,1890--1938)和雅可布逊(Roman Jakobson, 1896--1982)。

主要代表人物有解渴的雅可布逊和吉里·列维(Jiri Levy)、法国的乔治·穆南(George Mounin)、德国的冉佩尔特(R·Jumpelt)、加拿大的维内(Jean-Paul Vinay),其中最有影响的是罗曼·雅可布逊和列维。