从汉代羽人看神仙思想及其相关观念

- 格式:pdf

- 大小:132.84 KB

- 文档页数:5

羽人形象流变与文化内涵研究摘要:中国羽人形象的出现,缘起于原始的巫术信仰,是鸟崇拜人格化提升的体现。

关键词:羽人,仙人,汉朝引言:羽人的形象是源自中国的传统形象之一,留存至今的羽人图像大都出自墓葬,汉代墓室,棺椁葬具以及各类随葬品中,都可见羽人的踪影。

羽人形象表现为人面鸟身、鸟首人身、肩背生翼、四肢生羽,人们用这种半兽类的形象寄托自己的向往和希冀。

本文将从历史角度对羽人形象进行溯源研究,并例举后世对于羽人形象的应用。

笔者将羽人的发展历程分为三个时期,先秦时期,秦西汉时期,以及东汉时期。

在东汉以后羽人形象因其本身的局限性同时也受到了佛教文化的冲击,不得不渐渐退出了历史的舞台,但是我们仍然可以在后代的艺术作品中窥见其身影。

(一)羽人源起“宛彼鸣鸣,翰飞戾天。

”说到羽人就不得不说“鸟”。

在《诗经》中常常以鸟类起兴,比如“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。

”再比如“黄鸟黄鸟,无集于谷,无啄我粟。

”在先秦子民中“鸟”的地位实际上非常高,如1977年在浙江省余姚市河姆渡出土的“双鸟太阳纹”图案。

再比如古代东方的舜族,丹朱族,后羿,都以鸟类作为自己氏族的图腾,图腾作为民族的保护神兼祖先。

由此可见“鸟”在原始社会是具有很高的地位的。

在奴隶社会中,商朝依然有尊鸟的习惯,传说商民族的祖先商契,就是玄鸟的后代,是有娀氏简狄吞掉玄鸟的卵生下的。

在《白虎通·姓名篇》记载“殷姓子氏,祖以玄鸟子生也。

”传说的真假已不可考,但这也侧面印证了鸟类的崇高地位。

图腾祖先的形象带有人类对于自身的崇拜与希冀,往往与人的形象结合,形成了“半人半动物的神像”的形象,笔者认为这就是早期“羽人”形象形成的社会根源。

至今我们还知晓的女娲形象,就是远古神灵形象流传下来的证据。

在先秦古籍《山海经》中对于远古神灵的描述是这样的:“东方勾芒,鸟面人身,乘两龙。

”还有《山海经·大荒北经》里又提到:“北海之诸中,有神,人面鸟身,珥两青蛇践两赤蛇,名曰禺强。

论汉赋对神仙思想的丰富和发展一个时代的文学总是与当时的思想观念和社会思潮密切相关,汉代的文学自然也不可避免地受到当时社会思想的影响。

两汉是神仙思想大发展的时期,汉代文学和社会心理与神仙思想的契合,以及帝王的喜好和方士的推动等等,使得神仙思想在汉代整个社会得到广泛流传,神仙思想与之前相比有很多新发展,形成了很多新特点,对汉代文学产生了重要影响。

一、神仙思想的产生神仙思想起源于先民朴素的自然观和宇宙观,春秋以前世人观念中有神无仙,二者并不属于同一类别。

春秋末年,神仙思想初见端倪,依据《左传?昭公二十年》记载:“齐侯至自田,晏子侍于遄台,……饮酒乐。

公曰:‘古而无死,其乐若何?’晏子对曰:‘古而无死,则古之乐也,君得何焉?’”。

[1 ]从君臣的对答可以看出齐景公对于“古而无死”的羡慕和向往。

其思想深处流露的是对于自身长生和快活自在的企盼,以及对于难以摆脱生老病死的世俗束缚而充满悲剧意识的一种无奈。

“这在一定程度上反映了当时世人的思想观念已由对于古时神灵的敬畏崇拜开始转向了注重现实社会中自身生命的存在价值,同时也可看作是我们的先人在经历了漫长的蒙昧时代而进入理性时代之后,为了解脱和逃避日益增强的生命悲剧意识而不得不再次向神行靠拢的一种心理倾向”。

[2]因而表现出了一种从远古神话传说向后世以追求长生不死为宗旨的神仙思想的过渡。

进入战国时代,神仙思想逐渐形成,各种关于长生不死之人的记载陆续出现并且广为流传。

《庄子》一书当中就包含很多诸如“神人”“真人”“至人”“大人”一类被闻一多先生认为皆系仙人别名的有关神仙的描述。

神仙思想在战国时期初步形成后,神仙方士在社会上活跃起来,并过举行求仙活动、编撰神仙故事等途径在社会上传播神仙思想,赢得了那些渴望长生不死的诸侯君主们的热烈追捧和青睐。

伴随着最高统治者一次次的海上求仙活动,受到君主意志肯定的神仙思想在社会上也越来越兴盛并逐渐摆脱了先前零碎的活动方式而趋向组织化。

为了弥补自身理论系统贫乏的缺陷,方士们吸收了其他一些流派特别是阴阳五行学说,用其探讨天道玄远、天象预言并解释他们的成仙之术,从而形成了一个以长生不死为号召的神仙方士集团。

东汉的宗教信仰与神仙崇拜东汉时期是中国历史上重要的朝代之一,也是中国宗教信仰与神仙崇拜发展的重要时期。

在这个时期,伴随着政治、社会和文化的变迁,人们对于神灵与神仙的崇拜与信仰也逐渐增加,并形成了独特的宗教景观和信仰体系。

本文将从宗教信仰的起源、发展与变迁、东汉时期的主要信仰对象、神仙崇拜的影响等方面来探讨东汉的宗教信仰与神仙崇拜。

一、宗教信仰的起源与发展宗教信仰作为一种人类文化现象,具有不同的起源与发展。

在东汉时期,东汉政权对于宗教信仰持宽容态度,这为各种宗教信仰在东汉社会的兴起提供了条件。

1. 佛教的传入佛教作为外来宗教,最早传入中国可以追溯到东汉时期。

当时,丝绸之路的开通促进了中印两国的经济、文化交流,佛教由印度传入中国。

东汉时期,佛教的创立者释迦牟尼佛被汉代皇帝尊为宗教教主,这促进了佛教在东汉时期的快速发展与传播。

2. 道教的兴起道教作为中国本土的宗教信仰,在东汉时期也得到了迅猛的发展。

东汉末年,道教经历了一个快速形成的过程,形成了正一派、全真派等不同的派别,对于东汉时期的社会、文化产生了深远的影响。

二、东汉时期的主要信仰对象在东汉时期,宗教信仰的对象主要包括天帝、祖先、山川、神灵、神仙等。

1. 天帝信仰天帝信仰起源于古代神话传说,认为天帝是掌管天地万物的至高无上的神灵。

东汉时期,天帝信仰发展成为一种国教,皇帝对天帝的崇拜和祭祀成为东汉政权维护统治合法性的手段。

2. 祖先崇拜祖先崇拜是古代中国宗教信仰的重要组成部分。

东汉时期,祖先崇拜成为一种家族信仰,人们通过祭祀祖先来祈求祝福和保佑。

3. 山川崇拜山川崇拜是中国传统宗教信仰中的重要内容之一。

东汉时期,人们普遍相信山川有灵,通过祭祀山川来祈求大地的丰饶和国家的繁荣。

4. 神灵与神仙除了对于天帝、祖先、山川的崇拜外,东汉时期人们对于神灵和神仙的崇拜也日益增加。

许多人相信神仙可以助人实现愿望,因此拜神祈福成为人们信仰的一部分。

三、神仙崇拜的影响神仙崇拜在东汉时期起到了重要的社会和文化作用。

标题一:天道与人道,西汉统治下天人思想的变化、原因及影响标题二:天人思想在西汉统治时期的变化、原因及对社会的影响导语:我们常常会说天人合一、天道轮回,所谓天道其实归根究底是一种人们对于上天以及鬼神的敬畏之心。

我国古代人民受当时社会科技文化水平的制约,对于大自然以及个体的变化认识不足,因此当对于一些自然界以及人体所发生的变化无法解释之时,就将其归为鬼神之说,觉得是上天在惩罚或者奖励人类。

这种敬天奉神的理念最早体现在祭祀活动上,渐渐的发展成了一种天人思想,将上天与人之间建立了某种关系,想借此以窥探所谓的天道。

伴随着社会经济、文化的发展,人们对于自然的认识也在深化,这种天人思想也随之发生改变,尤其是在西汉时期。

西汉统治建立在推翻秦统治的基础上,其统治思想经历了由道家到儒家的变化,伴随西汉统治思想、政策的变化,天人思想在西汉时期也发生着一系列的变化。

这时的天人思想由先秦时期的以神为主,开始转变为天人合一、天人感应。

一、西汉统治时期,天人思想在承前的基础上又产生了新的变化⑴西汉初期的天人思想是对汉前天人思想的继承天人思想的产生最初是源于人们对于自然的敬畏,许慎的《说文解字》中曾经对“天”字有如下的解释“天,颠也。

至高无上,从一大”。

这句话翻译过来的意思就是,所谓天,就是最高处,拥有至高无上的权威,甚至于高于一切。

可见自古以来,人们对于上天都是一种敬畏和崇敬之情,甚至于将其看作无所不能,这当然是受当时的社会科技文化水平的影响而产生的局限性思维。

古代祭祀场景原始人类因为对于许多的自然现象和自身变化无法解释,只能将其归于天道,进而发展为信奉鬼神、祖先,神话中伏羲、女娲的形象就是一种原始人类对于上天和祖先的敬畏和信奉而产生的神的形象。

除此之外,原始人类认为一些人具有通鬼神的能力即巫师,于是在祭祀之时就让这些巫师将自己的祈求传达给上天,这是最早人与天之间所存在的联系,即通过祭祀、巫师等为媒介,向上天传达意愿。

伏羲与女娲卡通形象到了商周时期,天人思想进一步发展,渐渐的与君主的道德开始相关联,如商纣王暴虐,于是周武王奉天命讨伐无道,人道开始与天道相结合。

汉代神话和神仙信仰研究汉代是中国的一个重要时期,是中国历史上的一个新阶段。

在这个时期,人们的生活变得更加丰富多彩,文化也更加繁荣发展。

关于神话和神仙信仰,它在汉代文化中占据了重要的地位,因此,深入研究汉代神话和神仙信仰是非常有必要的。

1.汉代神话的特点汉代神话是汉族文化的重要部分,汉代神话有很多来源,例如自然崇拜、宗教信仰和历史传说等。

然而,汉代神话的特点并不单一,我们只能探讨其中的一部分。

其一,汉代神话具有生动形象。

在经典文学中,我们可以发现汉代神话中的神仙形象是非常生动的,这种生动性主要表现在神仙的外貌和性格上。

例如,在《鬼谷子》中,我们可以看到的道家神仙鬼谷子身材矮小,面容精致;而在《西游记》中,我们可以看到孙悟空的神仙形象是长鼻、大耳、猴头和金色斗笠。

其二,汉代神话具有浓厚的道家气息。

在汉代,神话和道教有密切联系,这种联系主要表现在神仙信仰上。

道家强调修炼,人们可以通过修炼成为神仙,获得长生不老和超凡脱俗的力量。

因此,在汉代神话中,人们可以看到很多道家元素,如道家神仙的修炼方法、代表神仙的某些物品等。

其三,汉代神话具有深厚的历史底蕴。

历史传说是汉代神话的重要来源之一,而且汉代历史文化非常丰富。

因此,在汉代神话中,我们可以看到很多历史人物或历史事件以神化的方式出现。

例如,汉代神话中的雷神主要是以天子的名义登场的,如夏禹、商汤、周武王等。

2.神仙信仰在汉代的意义汉代神话的存在,是宗教信仰的一部分。

在汉代,神仙信仰在社会生活中占据了重要的地位。

其一,神仙信仰在汉代被广泛接受。

宗教信仰是社会文化的一部分,它在汉代的发展是非常迅速的。

神仙信仰是人们宗教信仰的一个重要方面,然而,神仙信仰在汉代得到了广泛的认同,且充满了浓郁的道德、文化和哲学的气息。

其二,神仙信仰在营造社会主义道德观念中发挥了重要作用。

汉代宗教信仰在营造社会主义道德观念方面发挥了重要作用。

神仙信仰尤其注意的是道德方面。

神仙教育人们尊重古往今来的道德伦理标准,鼓励人们保持纯洁、谦虚、敬畏和勇气等美德,这些都有助于提高社会的道德标准。

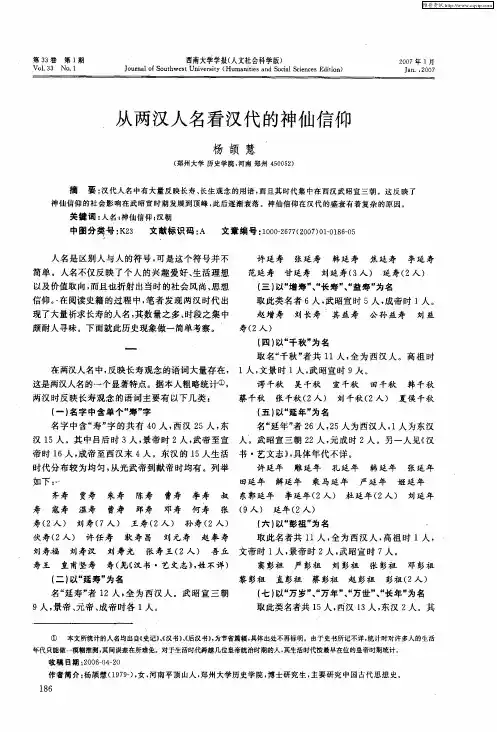

从两汉人名看汉代的神仙信仰

杨颉慧

【期刊名称】《西南大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2007(033)001

【摘要】汉代人名中有大量反映长寿、长生观念的用语,而且其时代集中在西汉武昭宣三朝.这反映了神仙信仰的社会影响在武昭宣时期发展到顶峰,此后逐渐衰落.神仙信仰在汉代的盛衰有着复杂的原因.

【总页数】5页(P186-190)

【作者】杨颉慧

【作者单位】郑州大学,历史学院,河南,郑州,450052

【正文语种】中文

【中图分类】K2

【相关文献】

1.从《敦煌汉简》与《武威汉代医简》看两汉时期西北医学 [J], 孙其斌;吕有强;

2.从《敦煌汉简》与《武威汉代医简》看两汉时期西北医学 [J], 孙其斌;吕有强

3.汉代乐府游仙诗与汉代神仙信仰 [J], 孔哲;汪洋

4.从两汉镜铭看汉人的神仙信仰 [J], 李泽悦

5.从神仙信仰的发展看汉代养生文化的兴衰 [J], 张文安

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汉代画像中羽人形象的文化溯源(摘录)汉代画像中羽人形象的文化溯源汉画像中羽人图像并不鲜见,在棺椁、祠堂、墓壁多有发现。

常常出现于房顶、天界,或立地而站,或腾空飞翔,常作牵龙戏凤状,多与珍禽异兽、奇花异草相杂在一起。

学者普遍认为,羽人形象在汉代画像中出现是和汉代道教盛行,求仙思想紧密联系在一起的,表达的是汉代人渴望灵魂升天的思想。

因为有羽人图像的画像石,多半营造的是一个仙气充盈,人世间没有的祥瑞世界,而这个世界正是汉代人所渴望进入的仙界,乃至于他们死后,也在墓室中营造这样一个灵魂的极好去处。

但是,如果我们追根溯源,羽人形象究竟是否为汉代所特有,或这一形象的出现其文化的本源在哪里,就少有学者作专门有研究者认为汉画像石中的羽人形象与西方神话有着一定的渊源,著名历史学家翦伯赞先生就认为“象这样的画像(指羽人),特别是有翼的天使之出现显然不是中国古典艺术的传统,而是希腊、罗马神话中爱神受了变化之后的形象。

”持这一观点的主要原因是完全和考古学联系在一起的,在世界宗教史上,无论是古代还是现代,是原始的宗教还是成熟的宗教,都相信各种各样的神灵。

这些神灵在超乎自然的神界与受时间、空间、因果律限制的尘界活动,这就是人们常说的“天使”。

天使生有翅膀,在神界与尘界自由飞翔,负责守护上帝的宝座。

在古希腊与古罗马人的神话观念中,天使参与创造宇宙,维持宇宙万物的生存,导引亡灵进入天界。

这种导引亡灵进入天界的观念完全是同汉代人的升仙观念是一致的。

古希腊文明是西方文明的源头,在西方人心目中有着至高无上的地位,因为它开创了一个与东方文明迥然不同的西方文明。

公元前146年当亚历山大大帝征服了希腊,又挥戈东征,把希腊文化带到了东方各国,并与当地文明相融合,希腊艺术的东渐所影响的地区有小亚细亚、叙利亚、埃及、美索不达米亚、波斯,后又直达印度,并且又经佛教的东传进入中国西部。

1907年,英国考古学家在新疆南部若羌县东北部的米兰遗址发现了一座塌毁的外方内圆的寺院遗址,在寺院入口的内壁上就残留着7身带有明显古希腊式风格的“有翼羽人”神像,在此之前的1902年—1904年,德国探险家阿帕特和冯·李柯也曾发现绘有有翼天使的壁画。

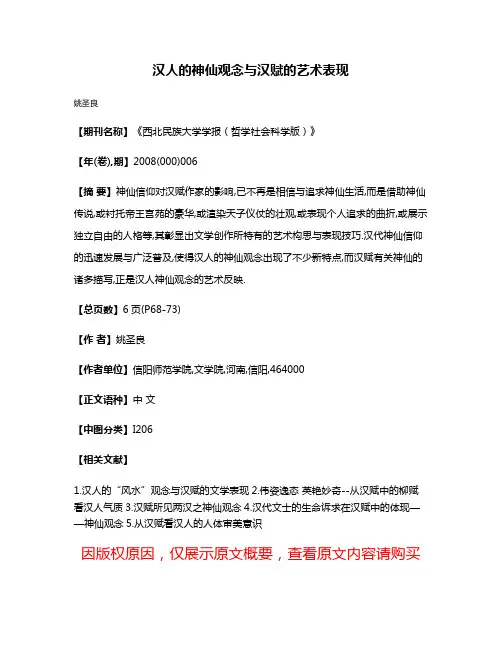

汉人的神仙观念与汉赋的艺术表现

姚圣良

【期刊名称】《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2008(000)006

【摘要】神仙信仰对汉赋作家的影响,已不再是相信与追求神仙生活,而是借助神仙传说,或衬托帝王宫苑的豪华,或渲染天子仪仗的壮观,或表现个人追求的曲折,或展示独立自由的人格等,其彰显出文学创作所特有的艺术构思与表现技巧.汉代神仙信仰的迅速发展与广泛普及,使得汉人的神仙观念出现了不少新特点,而汉赋有关神仙的诸多描写,正是汉人神仙观念的艺术反映.

【总页数】6页(P68-73)

【作者】姚圣良

【作者单位】信阳师范学院,文学院,河南,信阳,464000

【正文语种】中文

【中图分类】I206

【相关文献】

1.汉人的“风水”观念与汉赋的文学表现

2.伟姿逸态英艳妙奇--从汉赋中的柳赋看汉人气质

3.汉赋所见两汉之神仙观念

4.汉代文士的生命诉求在汉赋中的体现——神仙观念

5.从汉赋看汉人的人体审美意识

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第46卷 第5期长江大学学报(社会科学版)V o l .46N o .52023年9月J o u r n a l o fY a n g t z eU n i v e r s i t y(S o c i a l S c i e n c e sE d i t i o n )S e p.2023收稿日期:20230411基金项目:台湾东吴大学社会科学基金项目 ‘山海经“与唐宋官修类书 以‘艺文类聚“‘初学记“与‘太平御览“为中心 (MO S T 111-2410-H 031-082)作者简介:鹿忆鹿(1960-),女,安徽阜阳人,教授,博士,主要从事神话㊁民间文学㊁‘山海经“研究㊂欢迎按以下格式引用:鹿忆鹿.‘山海经“羽民神话:远国异人图俗考[J ].长江大学学报(社会科学版),2023,46(5):1-7.‘山海经“羽民神话:远国异人图俗考鹿忆鹿(台湾东吴大学中文系,台湾台北111002) 摘 要:‘山海经“的神话叙事中,提到了一种鸟翼人身的羽民㊂在后世的接受过程中,羽民逐渐形成层次丰富的特殊形象:既似仙人,与仙境的文化记忆紧密相连;又似远人,作为一种异域知识,成为读者既好奇又喜闻乐见的他界异人㊂以‘山海经“的相关记述㊁注解为中心,配合图本,由文与图两个方向来分析,可以见到羽民的形象在不同时期,或者在不同文人眼中的变化㊂关键词:山海经;羽民;远国异人;类书;山海经图分类号:B 932 文献标识码:A 文章编号:1673-1395(2023)05-0001-07一㊁引论刘歆‘上 山海经 表“中提到,读‘山海经“可以 考祯祥变怪之物,见远国异人之谣俗 ,认为‘山海经“是 博物君子 重要的参考㊂在刘歆的说法中,翻阅‘山海经“,除了能帮助理解事理的祯祥变化以外, 远国异人 也是考索的重点㊂远国异人 指的是‘山海经“中,第六卷‘海经“以下载录的多种形貌㊁习俗特殊的异人㊂ 远国 指的是距离的遥远, 异人 则指涉其形貌乃至能力的特殊㊂在‘山海经“的叙事中,远国异人处于实际地理位置不甚清楚的 他界 之中,分布于东南西北四方,环绕着一个若有似无的 中心 ㊂‘山海经“对远国异人的记述不详道里,只取远国异人之间的相对方位,叙述也不及远国异人与中土的距离㊂远国异人所处的 他界 ,因其渺远不可及,似乎成为叙述者投射想象的特殊空间㊂‘山海经“记述的远国异人数目颇多,这类的远国异人知识,也被‘淮南子“征引,‘淮南子“中的 海外三十六国 大致都与‘山海经“记述重合㊂‘淮南子“以外,大量运用‘山海经“远国异人知识者,或许属各种类书与流行于明清的异域图文书㊂相较于‘淮南子“三十六国的丰富,异域图文书如‘臝虫录“‘异域图志“,日用类书如‘诸夷门“等,将上古的远国异人知识混杂当时流行的虚实参半的异域传说,其中选用的远国异人数目相对较少,大致包括:一目㊁一臂㊁一足㊁一目㊁长人㊁小人㊁贯胷㊁氐人㊁羽民,等等㊂关于一臂㊁一足㊁贯胷等远国异人,笔者已有专文讨论㊂[1](P 96~128)在讨论贯胷民之际,笔者曾指出贯胷的图像与汉墓中画像石㊁升仙图之间的联系,贯胷似与死后乐园的想象关联紧密㊂实际上,在画像石㊁升仙图中更频繁出现的,应是人身而生翅翼的羽人㊂鸟翼人身的羽人,在‘山海经“中有两种,一为羽民,一为头民(或头),二者皆在‘海经“‘荒经“中各出现一次㊂羽人之外,‘山海经“还述及为数不少的鸟身人面神㊁鸟首人身人,或通身毛羽,也可视为广义的羽人㊂关于羽人的相关问题,孙作云早在1947年就有相关的讨论㊂孙作云的长文分别讨论了古代器物上的羽人图像㊁羽人在神话与文学作品中的形象,并① 本文所据之‘山海经“,无论经㊁注㊁赞,皆以元代曹善抄本为主㊂② 刘宗迪以为‘大荒南经“对 头 等想象之国的形容,是对图画中某种仪式的描述,而非真正意义上的方国,见‘众神的山川:<山海经>与上古地理㊁历史及神话的重建“,商务印书馆2022年版,第112~113页㊂长江大学学报(社会科学版)2023年9月且利用图腾理论,梳理羽人与颛顼㊁东夷族之间的联系㊂关于‘山海经“中羽民和画像石中羽人的关系,除了羽人图像和‘山海经“的描述近似以外,孙作云还提到,汉时神仙思想中的羽人,是‘山海经“时代东夷族鸟图腾崇拜的遗绪㊂[2](P 561~641)萧兵先生同样认为羽民和东夷族有某种关联,可能是其支系,也认为‘山海经“中的羽民是后世神仙思想中羽人的渊源㊂[3](P 2180~2181)孙作云㊁萧兵的论述中,有关东夷族㊁鸟图腾崇拜等假设虽非定见,但其说法反映了各种羽人观念间复杂且若即若离的牵连,特别是 羽民 与 羽人 ㊂本文的重点,自不在细究孙作云㊁萧兵等先生的假说是否合理,而是希望以‘山海经“的相关记述㊁注解为中心,配合图本,由文与图两个方向来分析羽民想象,并且由历时性的比较,讨论羽民想象的差异,以及羽民图像材料运用方式的转变㊂二㊁‘山海经“文本中的羽民前文提到,‘山海经“对远国异人的记述,主要集中在第六卷以后的‘海经“‘荒经“㊂人身而鸟翼的羽人,在‘山海经“中有羽民㊁头两种,都出现在‘海外南经“中:羽民国在其东南,其为人长头,身生羽㊂能飞不能远,卵生,盖似仙人也㊂一曰在比翼鸟东南,其为人长颊㊂‘启筮“曰 羽民之状,鸟喙赤目而白首㊂①头国在其南,其为人人面有翼,鸟喙,方捕鱼㊂兜,尧臣,有罪,自投南海而死㊂帝衿之,其子居南山而祠之㊂亦似仙人㊂一曰在毕方东㊂或曰朱国㊂‘大荒南经“也有 羽民之国 ,经云 其民皆生毛羽 ,与‘海外南经“类似㊂‘大荒南经“叙述头人相对复杂:有人焉,鸟喙,有翼,方捕鱼于海㊂大荒之中,有人名曰头㊂鲧妻士敬,士敬子曰炎融,生头㊂头人面鸟喙,有翼,食海中鱼,杖翼而行㊂翅不可飞,倚杖之用行而已㊂维宜芑苣,穋杨是食㊂有头之国㊂未明确说明是鸟翼,但云有翼者,则为苗民㊂‘山海经“中, 苗民 同样也出现两次,但只有‘大荒北经“提到苗民有翼:西北海外,黑水之北,有人有翼,名曰苗民㊂颛顼生头,头生苗民,苗民厘姓,食肉㊂‘海内经“则只提 有人曰苗民 ,郭注皆言即 三苗 ㊂历来的‘山海经“研究者不乏注意到‘山海经“内容重复之现象者,顾颉刚便以为,‘海外四经“‘海内四经“与‘大荒四经“‘海内经“是两组对同一幅图像不同的说解,因而描述的对象有所重复而描述的详略不同㊂[4]‘海外南经“对羽民的描述十分简略,仅提到羽民 长头,身生羽 ㊂羽民浑身毛羽,长头形容的是羽民头型的特殊之处㊂孙作云认为 长头 的说法,正与部分画像石中羽人的图像相合;萧兵则认为,长头应是人工塑造的特殊头型,可能是部族对鸟类头型的模仿㊂[3](P 2180)‘山海经“中 头 的说法,则较羽民详细,经文提到头人 人面有翼,鸟喙,方捕鱼 即长着人脸但却有鸟嘴,并且长着翅膀㊂值得一提的是 方捕鱼 的说法, 方捕鱼 描述一个正在进行的动作,研究者以为是‘海经“述图而作的明证㊂‘大荒南经“对羽民的叙述更简单,只提到 其民皆生毛羽 ㊂ 头 在‘大荒南经“中作 头 ,应是同音异字㊂经文对头的叙述更为详尽,除了提到鸟嘴㊁有翼㊁捕鱼外,尚提到头的来历 鲧妻士敬生了炎融,炎融又生了头㊂此外,‘大荒南经“还记述了头民须 杖翼而行 的说法㊂细究‘海外南经“‘大荒南经“二卷对头的形容,似乎‘大荒南经“更倾向将头视为一个人,而非一个国㊂②‘大荒北经“提到苗民 有翼 ,且是颛顼㊁头的后裔,其 有翼 的形容,恰恰与头相对应㊂经文还提到苗民的习性:以厘为姓,以肉为食㊂综合上述‘山海经“的内容,羽民长头,身生毛羽,经文并未提及羽民是否有翅翼,而头与苗民虽 有翼 ,头还长着鸟嘴,但经文只提到头人 杖翼而行 ,未及头与苗民是否能够借着翅翼飞翔㊂羽民㊁头民如何飞翔?郭璞在注解中有所说明㊂郭璞以为羽民 能飞不能远,卵生,盖似仙人也 ㊂‘图赞“云 鸟喙被羽,厥生别卵㊂矫翼而翔,能飞不远㊂人维倮属,何状之反㊂ 郭璞以为,羽民像鸟㊃2㊃① 王充:‘无形“,‘论衡“(明钱塘阎光表刊本)卷二,第13B ~14A 页㊂② 康儒博在归纳仙 的特质时也提到,不论在文本还是墓葬的装饰中都能反复看到 仙 表现出鸟类的特征㊂ 这种动物特有的飞翔能力,与进入天界产生了隐喻性的联系,从而与死后注定入土㊁进入冥界的普通人类分开来㊂ 见康儒博‘修仙:古代中国的修行与社会记忆“,江苏人民出版社2018年版,第52页㊂第46卷第5期鹿忆鹿:‘山海经“羽民神话:远国异人图俗考类一样卵生,能飞但无法飞远,形貌有如仙人㊂郭璞注解 头 则提到: 兜,尧臣,有罪,自投南海而死㊂帝衿之,其子居南山而祠之㊂亦似仙人㊂郭璞的注解可分为两个层次:首先提到兜与上古神人的渊源 尧臣,因罪投海而死,后 帝 衿悯,安置兜于南山而祭祀之;同时,郭璞也提到兜的样子像是 仙人㊂关于 杖翼 ,郭璞的说解为 翅不可飞,倚杖之用行而已㊂兜的翅翼无法用以飞翔,只能作为步行时的辅助㊂郭璞的‘图赞“亦云: 头鸟喙,行则杖羽㊂潜于海滨,惟食祀秬㊂实惟嘉谷,所谓瑞黍㊂行则杖羽 正呼应注解 翅不可飞,倚杖之用行而已 之说; 惟食祀秬 ,也与郭璞注解中 其子居南山而祠之 的说法相合㊂需特别注意的是,此处 头 与尧臣身份的关联,是郭璞注解时加上的,经文并无相关的说法,郭璞注与‘大荒南经“‘大荒北经“的记载都不甚相合㊂‘大荒南经“云,头是鲧的后裔,‘大荒北经“又云,头是颛顼的子嗣,两项记载同属‘荒经“,但世代错乱,令人费解㊂对照‘大荒北经“,有翼的苗民也是头的子裔,如此,则苗民或应与居南山祀兜的兜子有所关联,但郭璞未曾有相关的注解㊂‘山海经“的经文实有许多矛盾错舛之处,郭璞与后世的注家亦未能解决㊂在‘山海经“的接受史中,郭璞的注解之于后世的‘山海经“诠释,扮演了举足轻重的角色㊂由上文的讨论可见,郭璞的注解与‘图赞“,都强调了羽民㊁头能力的局限,如说羽民 能飞不远 ,说头 翅不可飞 ,等等;郭璞注只提到羽民㊁头与仙人的形象相似,却未曾将三者等量齐观㊂如若往年代更早的文献爬梳,则还能看到不少关于羽民与仙人㊁羽人之间关系的讨论㊂三、文献中的羽民似仙人前文提到郭璞注解羽民㊁头人时,都提到 似仙人 之说,同时也强调羽民㊁头人飞行能力的不足,可见对郭璞而言,羽民㊁头人和仙人之间的相似,是在外形上的㊂何以这类身生翅翼的远国异人让郭璞联想到仙人?这可能与魏晋以前对仙人的想象有关㊂东汉王充的‘论衡㊃无形“中提到了仙人的形象:图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云,则年增矣,千岁不死㊂此虚图也㊂世有虚语,亦有虚图㊂假使之然,蝉娥之类,非真正人也㊂海外三十五国,有毛民㊁羽民,羽则翼矣㊂毛羽之民,土形所出,非言为道身生毛羽也㊂禹㊁益见西王母,不言有毛羽㊂不死之民,亦在外国,不言有毛羽㊂毛羽之民,不言不死;不死之民,不言毛羽㊂毛羽未可以效不死,仙人之有翼,安足以验长寿乎①王充形容时人所绘的仙人形象:体有毛㊁双臂化为双翼,能穿梭云间,且寿至千岁㊂②此处仙人的形象,恰与‘山海经“中羽民㊁头的形象颇相似㊂然而,王充以西王母的记载为例,反对将 羽民 等同于 仙人 ,认为羽民实是 土形所出 的海外方国,并非因习道而生毛羽,周身毛羽也非羽民能长寿不死的保证㊂从王充的辩说之中,可推测当时应有不少人将羽民 与 仙人 的形象混同㊂在 仙 的系统以外, 羽民 的形象也属于海外方国的系统,如‘淮南子㊃原道训“提到, 夫能理三苗,朝羽民,徙裸国,纳肃慎,未发号施令而移风易俗者,其唯心行者乎 ,‘墬形训“有属 帝之神泉 而能 和百药 润万物 的 四水 ,分别为:河水㊁赤水㊁弱水㊁洋水㊂其中, 洋水出其西北陬,入于南海羽民之南 ㊂在‘淮南子“的记载中,羽民与其他形体怪异的远国异人相同,都只是海外方国之一㊁天地秩序的一环,羽民身上的羽毛,与交股 穿胸 反舌 凿齿 等人身上的特异身体样态一样,都只是不同于中土常人身体的 异相 , 羽民 与 仙 之间的连结,似乎并没有被强调㊂不论‘淮南子“或王充‘论衡“,都只提到 羽民 ,而不见 羽人 之说㊂提到 羽人 的文本,可能屈原所作的‘远游“较早:仍羽人于丹丘,留不死之旧乡㊂朝濯发于汤谷兮,夕晞余身兮九阳㊂吸飞泉之微液兮,怀琬琰之华英㊂羽人㊁丹丘㊁不死,甚至是汤谷等人㊁物,都可见于‘山海经“,因而东汉王逸注‘远游“时,便加以引㊃3㊃① 吴任臣‘山海经广注“注解羽民国之际,转引王逸注,但云 即羽人国也 ㊂某种程度上,吴任臣可能误读了王逸的注解,然而,这样的现象也显示,一直到清代,都有阅读者将 羽人 和‘山海经“中的 羽民 视为一物㊂② 同样的,吴任臣‘山海经广注“引用‘博物志“之际,将 尽似仙人 引作 尽是仙人 ,显然也以为 兜 就是仙人㊂③ 田晓菲认为,应将陶渊明此诗当成一个反问句来理解,反映出 自古皆有没 的现实, 不老不复死 不过是诗人的幻想,没有人能够真正达到这一点㊂见田晓菲:‘尘几录:陶渊明与手抄本文化研究“,中华书局2007年版,第144页㊂④ 刘禹锡:‘游桃源一百韵“,‘刘宾客诗集“(明嘉靖庚戌毘陵蒋孝刊本)卷一,第20A 页㊂⑤ 柳宗元:‘酬娄秀才寓居开元寺,早秋月夜病中见寄“,‘河东先生集“(明嘉靖年间东吴郭云鹏济美堂刊本)卷四十二,第10A 页㊂⑥ 皎然:‘饮茶歌送郑容“,‘杼山集“(明张睿卿编刊本)卷二,第14B 页㊂⑦ 尚须考虑的是唐人避讳的问题,避太宗李世民讳的考虑,或许也是唐人多用 羽人 而不用 羽民 的原因之一㊂ 长江大学学报(社会科学版)2023年9月用: ‘山海经“言有羽人之国,不死之民㊂或人得道身生毛羽也㊂ 王逸以‘山海经“中的羽民㊁不死民与‘远游“中的羽人对举,并且称羽民为 羽人之国 ;同时还提到得道的人也会身生毛羽,这与前文提到的王充的说法相合㊂楚辞作为文学传统的重要源头,时常为后世文人追述㊁改写,‘远游“ 仍羽人于丹丘 的句子,便被东晋的孙绰应用于‘游天台山赋“中㊂同时,李善注此赋时,也运用了王逸‘楚辞章句“之说:睹灵验而遂徂,忽乎吾之将行㊂仍羽人于丹丘,寻不死之福庭㊂‘楚辞“曰:仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡㊂王逸曰:因就众仙于明光也㊂丹丘,昼夜常明㊂‘山海经“有羽人之国,不死之民㊂王逸的注解一共提到了两种说法来解释 羽人 ,但李善运用‘楚辞章句“之际,却只保留了前半部分,不及后半关于 得道人 的说法㊂李善删节后的引用,似乎暗示读者,与 不死 紧密相连的 丹丘上,住着的就是羽人和不死民㊂①除了‘楚辞“‘淮南子“‘论衡“等书,‘博物志“也提到羽民和兜:羽民国,民有翼,飞不远㊂多鸾鸟,民食其卵㊂去九嶷四万三千里㊂兜国,其民尽似仙人㊂帝尧司徒兜之后民,常捕海岛中,人面鸟口㊂去南国万六千里,尽似仙人也㊂参照‘山海经“的原文,‘博物志“的说法虽大同小异,但仍有些出入,除了增加的道里数为‘山海经“所无以外,‘博物志“似乎吸纳了郭注,如 民有翼,飞不远帝尧司徒兜之后民 尽似仙人 等说法,便与郭注相仿佛㊂此外,羽民国 多鸾鸟,民食其卵 的说法,与郭注 能飞不能远,卵生 之说不同,反而类似于‘海外西经“‘大荒西经“之中对诸夭(沃)民食凤皇卵 的形容㊂形容羽民之际,也未提到羽民与仙人之间的关系㊂对于兜,‘博物志“虽提到两次 尽似仙人 ,但也未将兜与能飞翔㊁长寿不死的仙人相对应,甚至在‘博物志“的描述中,兜民 有翼 的细节被省略了,只强调其外在形象和仙人相似㊂②从目前可见的文献资料看来,汉代以降对 羽民 的概念,可粗略分为两种,一为海外的方国,二则与羽人夹杂不清㊂如王充反对将羽民视为仙人,但未特别提到羽民是否有‘山海经“的渊源;郭璞只提到仙人与羽民在外貌上的相似;但也不乏将羽民与不死的羽人㊁仙人等量齐观者,如王逸㊁李善㊂陶渊明‘读 山海经 “诗,其中第八首提到了对不老不死的渴望:自古皆有没,何人得灵长?不死复不老,万岁如平常㊂赤泉给我饮,员丘足我粮㊂方与三辰游,寿考岂渠央?诗中提到了饮之不死的赤泉㊁不死民居住的员丘,但却未曾提到 羽民 ㊂考索13首‘读 山海经 “诗,其皆未言及 羽民 ㊂其实,不仅是羽民, 不死民 也在‘读 山海经 “诗中隐没㊂陶渊明是否暗示,即使有传说中能让人不死的赤泉㊁住着不死人的员丘,但没有人能够真正避免衰老与死亡,即使是‘山海经“中的 异人 亦然?③从现存的文献资料看来,唐代以后大部分的文人,在诗作中写到求真求道㊁仙境乐园之际,惯用的是 羽人 ,或许是对楚辞文学传统的呼应,相关的诗作如刘禹锡 羽人顾我笑,劝我税归轭 ④,柳宗元 病依居士室,梦绕羽人丘 ⑤,皎然 丹丘羽人轻玉食,采茶饮之生羽翼 ⑥㊂但就如前文所言,同为唐人的李善,在援引王逸‘楚辞章句“之际,似乎就以 羽民 羽人 为一事,文人偏爱用 羽人 一词,并无法全然显示在时人心目中 羽民 与 羽人 有所不同㊂⑦㊃4㊃① 关于日用类书的二元分类方式,以及日用类书运用来自‘山海经“知识的讨论,笔者已有专文梳理,详见鹿忆鹿:‘人神共处,常异不分 晚明类书中的 山海经 图像“,载‘异域㊃异人㊃异兽 山海经 在明代“,秀威信息科技股份有限公司,2021年版,第64~91页㊂第46卷第5期鹿忆鹿:‘山海经“羽民神话:远国异人图俗考四㊁类书中的羽民与头淆混除了文人的诗文以外,我们或许也能透过唐宋以降几部类书对 羽民 的分类,从另一个面向检视羽民 概念的承衍情形㊂检索唐代的大型官修类书如‘艺文类聚“‘初学记“,皆不见有与 羽民 相关的记录,当然,不论‘艺文类聚“或‘初学记“,也未开辟与异域异国相关的部类㊂入宋以后,羽民开始被视为方国,出现于类书之中,‘太平御览“的 南蛮部 便收入了 羽民 的相关说法㊂‘事林广记“ 方国类 收入的14类远国异人中,未收入羽民国的相关材料,但在晚明建阳日用类书‘诸夷门“中,羽民国是远国异人之中不可或缺的一员,‘诸夷门“的各种内容不论繁简,都收入羽民国的图文资料㊂在‘诸夷门“特殊的上下层二元架构之中,远国异人分在下层,与上层的鸟兽虫鱼相对㊂①图1 羽民国,‘文林妙锦“‘五车拔锦“‘学海群玉“图2 羽民国,‘异域图志“‘新刻臝虫录“‘三才图会“㊃5㊃① 有关‘三才图会“的相关讨论,亦见鹿忆鹿:‘人神共处,常异不分 晚明类书中的 山海经 图像“,载‘异域㊃异人㊃异兽 山海经 在明代“,秀威信息科技股份有限公司2021年版,第64~79页㊂② 关于‘广注“图本来源的讨论,可见鹿忆鹿:‘ 山海经广注 的图与文“,‘华中学术“,2019年第2期㊂长江大学学报(社会科学版)2023年9月晚明王圻编纂的‘三才图会“中, 羽民 则被分入‘人物卷“,视为 裔夷 之一员㊂值得注意的是,‘三才图会“打破了 二元分类 的方式,将各种神佛菩萨与‘山海经“中的远国异人同置一卷,淡化了士庶习以为常的圣俗㊁华夷分野,是较为特殊的编纂方式㊂①‘永乐大典“卷3007有羽民人 ,有文无图,内容引自‘山海经“:羽民人‘山海经“‘海外南经“ 羽民国,人生羽长头㊂能飞不能远,卵生㊂画似仙人㊂‘海外南经“ 羽民国,其为人长颊㊂‘启筮“曰 羽民之状,鸟喙赤目而白首㊂‘海外南经“ 羽民国,有神小颊㊂ 长头 和 长颊 是‘山海经“经文的 一曰 ,‘大典“分两次抄录, 有神小颊 则是误羼, 为人小颊赤眉 的说明,指的应是连臂司夜的 二八神人㊂前文提到,‘山海经“中人身而鸟翼的远国异人,有 羽民 头 两种,但不论官修或文人㊁民间书肆所编类书,都只收入 羽民 而不见 头 ,似乎是类书的传统㊂较为特殊者,是一部由江都黄一正编撰于万历年间的‘事物绀珠“㊂此书在卷46中收入了羽民国 兜民 的资料,并将之分入 倮虫异状类:兜民 在西北,人而鸟Ѳ羽民国 在海东南崖巘间㊂人长颊鸟喙,赤目白首,身生毛羽,飞不能远,似人而卵生㊂唐宋元明各种类书,都淡化了过去郭璞注以降羽民㊁兜民与仙人之间的连结,不论羽民或兜民,毛羽㊁翅翼都未与飞翔㊁修真以长生的想象扣合在一起,毛羽㊁翅翼成为与长脚㊁三身㊁一目等 异体 相当的一种 异状 ,被视为方国之一㊂这点在‘事物绀珠“ 倮虫异状类 的类目命名中特别明显㊂清代由陈梦雷编纂的大型类书‘古今图书集成“(以下简称‘集成“)中,羽民国㊁头国则同时被收入‘边裔典㊃南方未详诸国部“㊂作为官修的大型类书,‘集成“引用的材料,较上述的几种明代类书为多,除了以‘山海经“的正文及郭璞的注为主,编纂者又以按语的形式,另将它书中的相关说法增附于后,诸说之间的矛盾,并非编纂者的用心之处㊂值得注意的是,郭璞 羽民 注中的 似仙人 之语不见,仅头民 的按语中,引用‘博物志“时提到了 其民尽似仙人 ㊂在‘大荒南经“的引文下,‘集成“的编纂者还另外引用了陈继儒的‘珍珠船“: 羽民国人有翼,飞不远㊂有兽绿毛似豹,毛可作笔,名虎仆毛㊂由前文梳理的唐宋以来的类书传统关于 羽民 文献㊁图像的纂辑情形可知,同样是有羽翼的异人,或许因为形象相似,从唐宋一直到晚明,类书中几乎只见羽民而不见头㊂就图像而言,‘诸夷门“的多种羽民图,呈现出很高的一致性 顶上无发,背上有如鸟类的翅翼,下身着兽皮裙,双手举在胸前,且呈现掌向上包覆另一手掌的手姿㊂‘诸夷门“的图像,以肩臂㊁胫骨上的细线或黑色块状来表现羽民身上的毛发㊂相较‘诸夷门“,‘异域图志“‘新刻臝虫录“‘三才图会“到清代的‘山海经广注“(以下简称‘广注“)㊁‘边裔典“中的 羽民 ,显然又是一个系统㊂这个系统的 羽民 ,蓬发,人类的头脸上有如鸟喙的尖嘴,双手安于下腹之上,须留意的是,羽民背上长出的翅翼,没有毛羽,反而更接近肉翅状的蝠翼㊂不论上述的‘诸夷门“或‘异域图志“以降的两个系统,在入清以前都未曾有头的图像,与‘异域图志“系统接近的‘广注“头图像,是此系统中首见,不知是吴任臣增补,抑或真如吴任臣所述,来自宋代舒雅的旧稿㊂②‘集成“也有头图,与‘广注“头民的姿势有所不同,但二者都注意到与‘山海经“经文的呼应 都表现了尖嘴㊁肉翅㊁抓鱼的形象与动作㊂虽然‘集成“的头图与‘广注“差异不小,但实际翻阅‘集成“,则能发现‘集成“引用‘山海经“的段落,无论文图,常与‘广注“重合,有时‘集成“甚至会直接标明引文出自‘广注“㊂作为入清以后第一部‘山海经“研究著作,吴任臣的‘广注“似乎是‘集成“编纂者整理‘山海经“相关文献时的重要参考,以此而言,‘集成“的头图,或许也脱胎自‘广注“㊂从明清流传的远国异人图像与文本看来,头㊁羽民的形象时常混淆㊁融合,几乎都是人身鸟翼㊁长颊鸟喙的情形㊂㊃6㊃。

汉代艺术中的羽人及其象征意义贺西林(中央美术学院教授)汉代艺术中常见一种肩背出翼、两腿生羽、大耳出颠的人物形象。

它广泛出现在汉代艺术的各个方面,基本贯穿于汉代艺术的始终,构成一项重要母题。

这一形象就是文献中所说的羽人,亦名飞仙。

《楚辞·远游》:“仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。

”王逸注:“《山海经》言:有羽人之国,不死之民。

或曰:人得道,身生毛羽也。

”洪兴祖补注:“羽人,飞仙也。

”[1]仙的概念在汉代文献中屡见不鲜,飞仙在汉代思想与信仰世界中更具有特殊的象征意义。

一羽人的基本造型是人与鸟的组合。

这种造型早在商代就已出现,江西新干大洋洲商代晚期墓出土一件羽人玉雕,羽人人身人面,鸟喙鸟冠,腰生翼[2]。

战国时代,画像铜器上出现不少羽人形象。

如河南辉县琉璃阁59号战国墓出土的一件狩猎纹壶,器表饰有衔蛇践蛇之鸟、操蛇之神、羽人以及狩猎图像,其中羽人鸟首人身,肩生双翼[3]。

江苏淮阴高庄战国墓出土的画像铜器残片上也见有羽人形象,羽人皆鸟首人身,或操蛇,或射猎[4]。

湖北荆州天星观2号战国楚墓出土的一件羽人驭凤鸟彩漆木雕,羽人人首人身,鸟喙鸟爪,身生羽翼(图一)[5]。

那么汉代羽人与先秦羽人是否有关呢?见两种观点,徐中舒说:“羽人、飞兽及操蛇之神,皆为西方最早期,即公元前三四千年来,埃及、米诺、巴比伦、希腊、印度等地盛行之雕刻、造像或传说。

”认为其于公元前五世纪传至中亚阿姆河流域,然后进入中国。

并断言:“画仙人著翼形,必非中国民族固有之想像作风。

”且汉代仙人“皆高鼻生羽,高鼻明为伊兰以西之人种,其为外来,尤为显然”[6]。

孙作云不同意徐氏看法,认为羽人为中国民族固有之传统。

说先秦与两汉羽人图像略异,前者形态原始,后者更富人间情趣,但两者基于同一宗教信仰和艺术传统,皆脱胎于《山海经》,思想根源在于东夷族系的鸟图腾崇拜[7]。

笔者认为,战国羽人源于本土,还是输自海外?汉代羽人与战国画像铜器上的鸟首羽人又有多大关系?以目前的资料尚难厘清。

·22·基金课题基金项目: 本论文为2018年度扬州大学广陵学院人文社科研究项目“汉代车舆形制研究”成果,项目编号:RSZD18004汉代神学思想的视觉表现——以汉画像石中“昆仑仙境”为例买发元(扬州大学广陵学院,江苏 扬州 225000)摘要:汉代的神仙信仰与瑞祥思想极为兴盛。

在此思潮影响下,汉代画像石也成为汉代人精神世界与冥世观念的视觉载体。

文章通过分析徐州市十里铺汉画像石墓中的昆仑仙境图,总结出汉代人的神学思想在视觉体现的表现手法主要有注重对称之美、具有极强的目的性和充满浪漫主义色彩这3个特点。

关键词:昆仑仙境;神学思想;汉代;视觉表现中图分类号:J323 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2020)20-0022-02昆仑是人们理想中的人间仙境,《山海经·大荒西经》中描写这里“凤鸟之卵是食,甘露是饮。

凡其所欲,其味尽存”,这里有琼枝玉叶、珍禽异兽,“鸾鸟自歌,凤鸟自舞,爰有百兽,相群爰处”[1]。

《山海经·海内西经》描述这里是“帝之下都”“百神之所在”。

作为视觉图像的汉画中,表现昆仑的场面多是从神物着手。

徐州十里铺汉墓出土的一块汉画像石,就是通过众神物表现昆仑仙境的典型[2]。

此画像石上表现了开明兽、凤凰、飞廉、鲧、不死树等神物,他们被有机地安排在一起,烘托出一个神的世界,通过分析这幅图像,我们可以对汉代人的思想观念得出更全面、更正确的解释,了解汉代人的神学思想在视觉体现时的表现手法。

1 构图注重对称之美在构图上汉代人非常注重传统的对称之美,以十里铺汉墓前室横额画像石为例(图1)[3],画面以不死树为中心,两边安排了17个神物,画像左、中、右均有一树,分别为一棵不死树(中)和两棵三株树(左右)。

中部以不死树为中心,周围分布昆仑仙境的主要神物。

开明兽威严地立于树左,其上有神兔作奔跑状,树上仙鸟栖息;树右侧有一羽人守护,一长尾高冠凤凰立于仙芝上,其上有一仙人,下有一朱雀。

图1 人物龙凤图31.2cm×23.2cm 湖南博物院藏

图2 人物御龙图

37.5cm×28cm

湖南博物院藏

“第一类,人首人身,肩背出翼,两腿生羽;第二类,人首,鸟身鸟爪;第三类,鸟首人身,身出羽翼;第四类,人首兽身,身生羽翼。

”[10]而在这四类中,第一类在汉画中出现的频率最高。

上文提到的在陕西西安南玉丰村出土的青铜羽人就属于第一类形象。

以下是羽人经常出现的场景:第一,翱翔于天,与雷公等诸神一同出现;第二,出没于仙境,与玉兔、蟾蜍等灵瑞一同陪侍在西王母或者东王公的周围;第三,在祥禽瑞兽中嬉戏舞蹈。

[10]陕西省榆林市定边县郝滩镇新莽时期墓葬壁画中出现了羽人向西王母敬献物品的形象。

在该画中,西王母端坐在画面左上方,两位仕女坐在左右,右侧仕女向前接过羽人进献的物品,一位羽人在左侧给西王母撑着华盖。

三、升仙途中的关键节点

伊利亚德认为,贯通宇宙的神圣突破点“是由一个‘开口’的象征所表现出来,透过这个开口,才使得一宇宙区域通往另一个区域成为可能(即从天上到地下、从地下到天上、从地下到底下世界)”[11]。

门或者阙的图像在汉画中是用来隔绝或者统一人与地的。

它既表示现世生活的终点,又表示来世生活的起点,生命的形式在此转换。

[12]在远古神话传说中,神可以在凡间来去自如,人也能成神。

王子今在《门祭与门神崇拜》中论述:“传说中天神境界的门户,就是所谓‘天门’。

‘天门’的神话是和对于‘天’的神。

2008年第5期(总第110期)黑龙江社会科学Heil ongjiang Social Sciences No 15,2008General .No .110从汉代羽人看神仙思想及其相关观念王 立1,2,刘 畅3(11大连大学语言文学研究所,辽宁大连116622;21东北师范大学文学院,长春130024;31吉林大学珠海学院,广东珠海519041) 摘 要:汉代是“羽人”形象的全盛时期,羽人不仅是一种图像形式,而且蕴含更深刻的意蕴。

汉代流行的羽人形象是汉人认为能通过“羽化升仙”,实现其“神仙”梦想最有效途径的明证。

羽人形象之所以被汉人接受并得以流行,是因为浓厚的神仙思想为其发展营造了良好的社会氛围。

此外,西域文化也是汉代羽人形象发展衍变的重要外部环境和诱因。

关键词:汉代“羽人”;神仙思想;相关观念;外来影响中图分类号:I 24211 文献标志码:A 文章编号:1007-4937(2008)05-0128-05收稿日期:2008-07-10基金项目:“辽宁省高校人文社科研究基地”项目:“中国传统文化中的外来影响研究”的子课题作者简介:王立(1953-),男,辽宁锦州人,教授,博士生导师,从事文学主题学研究;刘畅(1983-),男,江西吉安人,文学硕士,从事古代文学和专门史研究。

我国以汉代为中心出土的器物及图像之中,时常可看到一种身生羽翼的人物形象:人体上作鸟翼或鸟首人身,通常称其为“羽人”、“鸟人”或“仙人”。

这种半人半鸟的奇异形象在汉墓中频频出现,文献上也多有记载。

而最早涉及羽人的《山海经・海外南经》记载:“羽民国在其东南,其为人长头,身生羽(郭璞注云:‘能飞不能远,卵生,画似仙人也。

’)。

一曰在比翼鸟东南,其为人长颊(郭璞注《启筮》曰:‘羽民之状,鸟喙赤目而白首。

’)。

”《楚辞・远游》也有:“悲时俗之迫厄兮,原轻举而远游。

质菲薄而无因兮,焉讬乘而上浮……闻至贵而遂徂兮,忽乎吾将行。

”“仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。

朝濯发于汤谷兮,夕晞余身兮九阳。

”至迟可从西汉中期开始确定羽人的性质已由“神”变为了“仙”。

此前以今见最早出土的商代玉羽人[1]和战国琉璃阁铜壶上羽人图像[2]为例,其性质均被认为是神像或是神物,鸟的成分多,人的成分少,多有鸟图腾之遗风。

汉代的有翼仙人形象,如仲长统《昌言》曰:“喇舌下泉咽之,名曰胎食。

得道者生六翮于臂,长毛羽于腹,飞无阶之苍天,度无穷之世俗。

”郭宪《别国洞冥记》亦曰:“有元都翠水,水中有菱,碧色,状如鸡飞,亦名详鸡菱。

仙人凫伯子常游翠水之涯,采菱而食之,令骨轻,举身生毛羽也。

”这些有翼仙人的生活充满了人间的世俗乐趣,与先前人们观念中羽人的面貌已大为不同。

汉代升仙画像石中大都有这类羽人的视觉形象,尤以山东嘉祥武梁祠画像中的羽人为最多。

武氏祠兴建于公元147年,是东汉晚期画像石的宝库,前后左右石室画像中有许多有翼羽人,形象生动,姿态各异。

祠中左右石室顶部前坡东段有一祠主升仙图,画面下部是祠主墓地,右面有阙,阙左侧为三座馒头状坟丘,坟丘中墓主人正准备随云气飞升到上部仙人世界。

从坟丘升起的云气充满整个天空,云气中有众多羽人,还有准备让墓主人乘坐的两架仙车;上部为驾临墓地上空迎接墓主人升仙的东王公和西王母[3]。

画面生动地表现了汉代人期盼死后升仙的观念。

通观汉代画像中的题材,羽人可谓是变化无穷,神通广大。

画像诸多人物、动物中,唯有它可游龙戏凤,上与日月云气为伍,下至人间比棋对奕,享尽天地乐趣。

羽化成仙本虚妄之谈,汉代有不少人斥之,王充更在《论衡》中有集中而系统的批判。

然而汉代仙话仍盛行不衰,汉墓画像中的羽人形象仍不断出・821・现,究其原因为何?本文将在下面进行探析。

一、滨海神仙思想的兴盛俞伟超称秦汉时期:“夹杂着羽人、仙禽、异兽的流云纹突然流行起来,三峡至四川等西南地区到甘、青交界处一带,又出现了很多往往含有羽人、西王母、佛像的青铜钱树;山东、苏北、河南、内蒙古、重庆、四川等地壁画墓、画像石墓、崖墓中,也屡见羽人、西王母、佛和菩萨等图像;江苏连云港孔望山的太平道东海庙故址更出现了佛道信仰并存的摩崖造像,这些都是盛行神仙信仰的产物。

”[4]他认为,正是由于秦汉意识形态的变化使神仙思想日益成为普遍的宗教信仰,从而带动了羽人形象的流行。

羽人形象本身所体现的升仙思想,是其他材料所无法比拟的,它之所以被汉代人接受并得以流行,如上所述,其中主要的因素是当时浓厚的神仙思想为其提供了生长土壤,并为其发展营造了良好的社会氛围。

从《史记・封禅书》来看,神仙之说起源于战国初,后经秦始皇之揄扬,至汉代而大盛。

武帝好仙,比之始皇有过之而无不及。

不死和升天是汉代神仙思想的两大特征。

《说文》曰:“仙,长生僊去。

”①段玉裁注云:“庄子曰:千岁献世,去而上仙。

小雅:娄舞仙仙。

传曰:娄,数也。

数舞仙仙然。

按仙仙,舞袖飞扬之意。

正引申假借之义也。

”可见,“仙”本身不但有长生不死的意思,还有“飞”的含义,并可引申为飞升飞翔。

《史记・封禅书》中记述了黄帝升天的传说:“(李少君奏)益寿而海中蓬莱仙者乃可见,见之以封禅则不死,黄帝是也。

”“(公孙卿奏)黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。

鼎既成,有龙垂胡髯,下迎黄帝。

黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。

余小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔堕,堕黄帝之弓。

百姓仰望,黄帝既上天,乃抱其弓与龙髯号。

”正由于方士李少君、公孙卿等人的鼓吹,使“升天”和“不死”观念成为神仙思想的两大要素。

“不死”被置于“升天”前的阶段,“升天”代表了神仙的最终目的。

《淮南子》卷六《览冥训》中也有:“弈请不死之药于西王母,恒娥窃以奔月。

”汉代羽人形象的流行与神仙思想中的羽化升天观念密不可分。

古人称“成仙”为“羽化”,即变化飞升,“羽化而登仙”。

也就是说,人要成仙,就要经过一番身生羽翼的“化”的过程。

整个汉代,神仙思想甚嚣尘上,成为风靡于整个社会的一股神学思潮,追求能够使自己成为“长生不死、羽化而登仙”的羽人已成为人们求仙得道的一般观念。

① 按段玉裁《说文解字注》,今本作“仙去”。

《汉书・郊祀志》“仙人羡门”下颜师古注云:“古以僊为仙。

” 汉代流行的羽人形象是汉人认为能通过“羽化升仙”,实现其成为“神仙”梦想最有效途径的明证。

因此在汉代人的观念中,仙人的特征即如《论衡・无形篇》说:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云则年增矣,千岁不死。

”这一形象显然是借用空中飞翔的鸟类特征,认为天上的仙人也像鸟类一样长有羽毛能自由飞翔。

因此,人要得道成仙,一个重要的途径就是羽化升天。

羽化既是一种升仙方法,又是升仙的过程。

既然升天,则要经过一番(“化”)手续,即所谓“羽化而登仙”。

羽化就是“化羽”,化羽就是长出像鸟类一样的羽翼,非如此不能“登”仙。

如汉画中的仙人多以肩生翅、体生毛的羽人来表现。

《说文》训“羽”:“鸟长毛也,象形。

”段玉裁《说文解字注》曰:“长毛,别于毛之细缛者。

”羽人,顾名思义,自然就理解为全身有长长的鸟毛的“鸟人”了。

汉代对羽人的描写大都表现了世俗化、人性化的特征。

王充在其《论衡・道虚》篇中指出:“好道学仙,中生毛羽,终以飞升……为道学仙之人能先生数寸之毛羽,从地自奋,升楼台之陛,乃可谓升天。

”“好道之人……故谓人能生毛羽,毛羽具备,能升天也。

”这里反映了人们开始认为羽人是由人“变”的仙人,而不再是某种自然神灵或者殊方异类。

又同书《雷虚》篇中曰:“飞者皆有翼,无翼而飞谓仙人,画仙人之形,为之作翼。

”均描述详细,对照汉画像石中的羽人,亦不啻为当时流行的羽化仙人形象的生动素描。

东汉谶纬之风盛行,对与此相关的羽人事迹,班固在《汉书・郊祀志》中记录了发生于甘露元年(公元前53年)的一则奇迹:“其夏,黄龙见新丰。

建章、未央、长乐宫钟虏铜人皆生毛,长一寸所,时以为美祥。

”有人指出,这种铜羽人前些年在西安和洛阳都有出土,其臂、腿生羽,羽下垂,不向上翻卷至头侧。

并认为汉画像石、画像砖上的羽人主要是表现能飞(升仙)的功能[5]。

・921・有汉一代,先秦羽人神话被神仙方士加以发挥,羽人不但被赋予了长生飞升的性质,还有仙人衣羽衣的说法。

除《史记・孝武本纪》、《封禅书》和《汉书・郊祀志》所载汉武帝听信栾大所言羽衣之事外,《文选》卷十二木华《海赋》李善注引《列仙传》安期披羽衣事:“安期先生,琅琊阜乡人,自言千岁。

秦始皇与语,赐金数千万,于阜乡亭皆置去,留书,以赤玉一量为报,言仙人以羽翮为衣。

”这“羽衣”二字颇难解释,而以鸟羽为衣正是羽衣最确当的解释。

学者考证这羽衣传说源于鸟氏族模仿图腾的服饰,到后来随鸟氏族的神物演化而成为神仙思想以后,这羽衣也跟着变成神仙的装饰了[6]。

其实着羽衣、以鸟羽为衣之风俗可能来源甚古,《礼记・礼运》即说上古之时:“(民)未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛;未有麻丝,衣其羽皮。

”此外如《神仙传・沈羲之》:“有著羽衣仙人自天而降。

”又《晋书・赵王伦传》亦云:“装仙人,使之着羽衣。

”类此记载,不胜枚举。

二、本土相关观念的作用汉代羽人之兴盛,首先与汉人类推思维形式有关。

汉代羽人之盛是类推思维形式的集中体现。

中国人思维习惯,既非逻辑推论,又非经验实证,而是一种类比博依式的。

表现于羽人之形象,就是于人身上加上鸟类的羽翼,似乎鸟能飞翔的功能,在人身上也会类乎如此。

这真有些原始巫术心理遗传基因深在作用的意味。

主体在心造的艺术对象中实现了自己,以幻证真、以虚当实地取得了现实中得不到的快慰。

因为从心理学的角度看:“幸福的人绝不会幻想,只有那些得不到满足的人才会幻想。

得不到满足的愿望是幻想的驱动力,每一个幻想都是一个愿望的满足,一个对不予人满足的现实的矫正。

”羽人形象借助于民族类推思维方式,冲破了现实与非现实疆界,从而达到一种超文化追求的迷人境界。

汉代羽化仙人思想的成立,还与中国古代哲学尤其是道家思想“化”的观念有着密切关系。

如《老子》第四十章以为天下万物皆是从“无”(道)化生而来:“天下万物生于有,有生于无。

”庄子进一步阐发了这种“化”的思想,《庄子・天道》言:“万物化作,萌区有状,盛衰之杀,变化之流也。

”《至乐》则罗列了各种变化之事,如说青苔生于陵屯则为车前草,车前草得粪则为乌足,乌足之根可为蛴螬而叶则为蝴蝶,蝴蝶又可化而为虫,等等。

《列子・周穆王篇》记载,在周穆王时,从“西极”有“化人”来朝,引导周穆王巡游仙境:周穆王时,西极之国有化人来。

入水火,贯金石……乘虚不坠……穆王敬之若神……王执化人之袂,腾而上者,中天乃止。

暨及化人之宫。

化人之宫,购以金银,络以珠玉,出云雨之上,而不知下之据,望之若屯云焉。

耳目所观听,鼻口所纳尝,皆非人间有之。

王实以为,清都紫微,帝之所居……王自以居数十年,不思其国也。

化人复谒王同游,所及之处,仰不见日月,俯不见其国也。