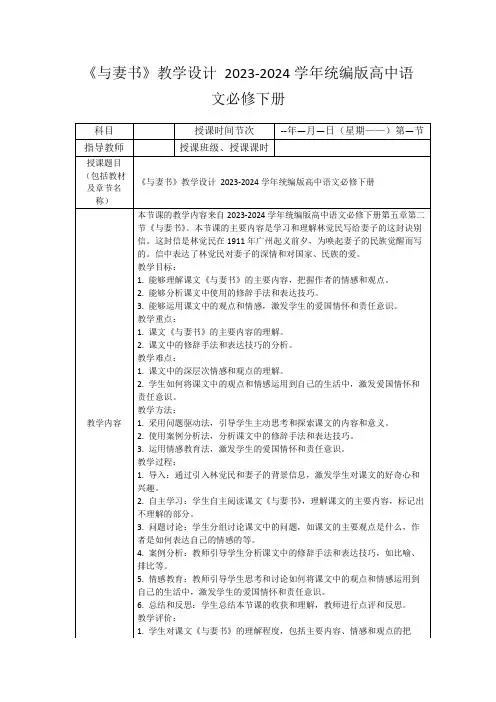

《与妻书》教学设计

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:6

《与妻书》教案一、教学目标1.知识与技能:(1)了解林觉民烈士的生平事迹,感受其坚定的革命信念和高尚的道德品质。

(2)通过阅读、分析和讨论,理解《与妻书》的内容和情感表达,体会作者的家国情怀。

(3)学习并运用借景抒情、以物喻人的写作手法。

2.过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习和探究学习,培养学生独立思考、合作交流和解决问题的能力。

(2)运用多媒体教学手段,激发学生的学习兴趣,提高课堂效果。

3.情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活的情感。

(2)教育学生树立正确的人生观、价值观,弘扬民族精神。

(3)引导学生关注家庭、关注亲情,培养良好的家庭美德。

二、教学内容1.林觉民烈士生平事迹介绍2.《与妻书》原文阅读与分析3.《与妻书》写作手法探讨4.《与妻书》情感表达与家国情怀5.课堂讨论与互动三、教学步骤1.导入新课(1)教师简要介绍林觉民烈士的生平事迹,引导学生关注其坚定的革命信念和高尚的道德品质。

(2)提出本节课的学习目标,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习(1)学生自主阅读《与妻书》,了解文章大意。

(2)学生标注生词、难句,借助工具书进行查阅。

3.课堂讲解(1)教师对《与妻书》进行逐段讲解,分析文章内容。

(2)教师引导学生关注文章中的借景抒情、以物喻人等写作手法。

4.小组讨论(1)学生分组,讨论《与妻书》中的情感表达与家国情怀。

(2)各小组汇报讨论成果,教师进行点评和总结。

5.课堂互动(1)学生分享自己了解到的林觉民烈士的其他事迹。

(2)教师提问,检查学生对《与妻书》的理解程度。

6.总结延伸(1)教师总结本节课的学习内容,强调林觉民烈士的家国情怀。

(2)布置课后作业,要求学生撰写一篇关于《与妻书》的读后感。

四、教学评价1.过程评价:观察学生在课堂中的参与程度、合作交流能力和问题解决能力。

2.成果评价:检查课后作业的完成情况,评价学生的理解程度和写作能力。

3.情感态度评价:关注学生在课堂中的情感投入,以及课后对家庭、亲情的关注程度。

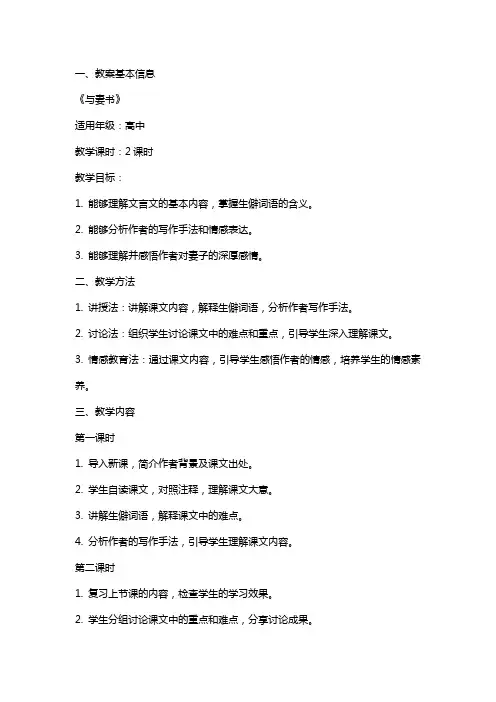

一、教案基本信息《与妻书》适用年级:高中教学课时:2课时教学目标:1. 能够理解文言文的基本内容,掌握生僻词语的含义。

2. 能够分析作者的写作手法和情感表达。

3. 能够理解并感悟作者对妻子的深厚感情。

二、教学方法1. 讲授法:讲解课文内容,解释生僻词语,分析作者写作手法。

2. 讨论法:组织学生讨论课文中的难点和重点,引导学生深入理解课文。

3. 情感教育法:通过课文内容,引导学生感悟作者的情感,培养学生的情感素养。

三、教学内容第一课时1. 导入新课,简介作者背景及课文出处。

2. 学生自读课文,对照注释,理解课文大意。

3. 讲解生僻词语,解释课文中的难点。

4. 分析作者的写作手法,引导学生理解课文内容。

第二课时1. 复习上节课的内容,检查学生的学习效果。

2. 学生分组讨论课文中的重点和难点,分享讨论成果。

3. 深入分析课文,引导学生感悟作者对妻子的深厚感情。

4. 总结本节课的学习内容,布置课后作业。

四、作业布置1. 熟读课文,巩固生僻词语。

五、教学评价1. 课后收集学生的读后感,评估学生对课文内容的理解和感悟程度。

2. 在下一节课开始时,进行课堂测试,检查学生对课文知识的掌握情况。

3. 结合学生的课堂表现和作业完成情况,综合评价学生的学习效果。

六、教学过程第一课时1. 导入新课,简介作者背景及课文出处。

2. 学生自读课文,对照注释,理解课文大意。

3. 讲解生僻词语,解释课文中的难点。

4. 分析作者的写作手法,引导学生理解课文内容。

第二课时1. 复习上节课的内容,检查学生的学习效果。

2. 学生分组讨论课文中的重点和难点,分享讨论成果。

3. 深入分析课文,引导学生感悟作者对妻子的深厚感情。

4. 总结本节课的学习内容,布置课后作业。

七、教学资源1. 课文文本:《与妻书》2. 注释资料:为学生提供详细的注释,帮助理解课文。

3. 相关背景资料:介绍作者及课文背景,帮助学生更好地理解课文。

4. 多媒体课件:制作课件,辅助讲解课文内容。

初三语文下《与妻书》教学教案一、教学目标1.知识目标:理解《与妻书》的背景及作者情感。

学习书中的生字词和重点句式。

分析文章的结构和表达方式。

2.能力目标:培养学生的文言文阅读能力。

提高学生的写作水平,学会运用书中的表达技巧。

增强学生的审美鉴赏能力。

3.情感目标:感受作者对妻子的深厚情感。

培养学生的家庭观念和责任感。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解文章的主题思想。

分析文章的结构和表达方式。

学习书中的生字词和重点句式。

2.教学难点:文章中的文言文阅读障碍。

对作者情感的深入理解。

三、教学过程1.导入联系生活实际,引导学生谈谈对家庭的看法。

简要介绍《与妻书》的背景和作者。

2.阅读课文学生自主阅读课文,注意生字词的读音和意思。

教师辅导学生理解课文中的重点句式。

3.分析课文分析文章的结构,划分段落层次。

分析作者的情感,理解文章的主题思想。

示例分析:a.第一段:介绍写信的背景和原因。

“余亦悔亡二女”:作者对失去女儿的痛苦。

“泪与血俱”:作者对妻子的思念之情。

b.第二段:表达作者对妻子的深厚情感。

“愿言不辱”:作者对妻子的敬爱之情。

“将与君共老”:作者对未来的期许。

c.第三段:表达作者对家庭的责任感。

“此身虽在九泉之下”:作者对家庭的责任感。

“必当负荆请罪”:作者对家庭的责任感。

4.课堂讨论针对课文内容,提出问题,引导学生进行讨论。

分组讨论,每组选代表进行分享。

5.写作练习根据课文内容,进行仿写练习。

教师选取优秀作品进行展示和点评。

布置课后作业,巩固所学知识。

四、课后作业1.熟读课文,背诵名句。

2.完成课后练习题。

3.深入理解课文,写一篇关于家庭责任感的作文。

五、教学反思1.本节课学生的参与度较高,课堂氛围活跃。

2.学生对课文的理解较为深入,能够感受到作者的情感。

3.课后作业的布置有助于巩固所学知识,提高学生的写作能力。

4.在今后的教学中,需加强对文言文阅读障碍的辅导,提高学生的文言文阅读能力。

重难点补充:1.教学重点:在分析课文时,通过对话引导学生深入理解课文的情感内涵。

《《《《《《《《《教学目标语言建构与运用:反复诵读,体会语气词在具体语境中对表达情感的作用。

思维发展与提升:理清文章的思路,理解“吾至爱汝。

即此爱汝一念,使吾勇于就死也”的深刻含义。

审美鉴赏与创造:把握本文的情感线索,体会作者写作时复杂心理和崇高的思想境界。

文化传承与理解:学习革命前辈牺牲一己,“为天下谋永福”的光辉思想和勇于担负时代使命的高尚情操。

教学时长25分钟教学过程一、导入新课“两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。

看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。

谨以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。

此证。

”乃民国时期婚书上的誓词。

前人受时代限制总是内敛含蓄,但表达情意却更加真挚,丝毫不输于当今火热的告白。

但战火纷飞,生灵饱受倒悬之苦的时代,以一必死之身,如何说出“我爱你”三字?今天,我们将从林觉民《与妻书》入手,感受那段雕刻着时光的深重。

二、写作背景林觉民1907年日本留学——参加同盟会时期,主要思想(“凡是有血气的男子,怎么能坐视第二次亡国的惨状呢?”)1911年3月26日。

在准备参加广州起义的前夕,他给妻子写了这封信。

1911年4月27日。

广州起义失败,林觉民英勇牺牲,年仅24岁。

三、题目解说“与妻书”即丈夫给妻子的书信,这是林觉民写给妻子的信。

这封信在形式上是一封家书,实则是一篇感人至深的抒情散文。

四、过渡,设置情境1..范读重点段落语句,请学生朗读。

要求:①听准读音②听准节奏③听出感情。

2.课前预读问题汇总,分别总结。

明确:问题一:这一封书信即是家书,又是情书,还是赴死前的绝笔书。

包含了作为家人的亲情,作为丈夫的爱情,作为最信任之人的至情,三种情感合而为一。

问题二:文中多处用典,较为人所熟知的典故为“司马青衫”“太上忘情”“老吾老以及人之老”等。

用“司马青衫”的典故,表达对“天下人”不幸遭遇的深切同情。

用“太上之忘情”的典故,意在表达作者关心民众的痛苦,无法做到不动感情。

《与妻书》教案--统编版高中语文必修下册第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 知识与技能:让学生掌握《与妻书》的作者背景、文学地位和主题思想。

1.1.2 过程与方法:通过阅读、分析和讨论,提高学生对文言文的理解能力。

1.1.3 情感态度与价值观:培养学生对传统文化和文学的热爱,激发学生对人生、爱情和牺牲的思考。

1.2 教学内容1.2.1 课文简介:《与妻书》是南朝梁时期文学家萧统写给妻子的一封书信,表达了他对妻子的深情和对国家命运的忧虑。

1.2.2 课文内容:引导学生理解课文中的词句,分析作者表达的情感和思想。

1.2.3 文化背景:介绍萧统的生平事迹和文学成就,以及南北朝时期的文学特点。

第二章:教学过程与方法2.1 导入新课:通过引入相关的历史背景和文学环境,激发学生对《与妻书》的兴趣。

2.2 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文的大意和主题思想。

2.3 合作学习:分组讨论,让学生互相交流对课文的理解和感悟。

2.4 课堂讲解:对课文中的重点词句和文化背景进行讲解,帮助学生深入理解课文。

2.5 情感体验:引导学生体验作者的情感,感受课文中的爱情和牺牲精神。

2.6 课后作业:布置相关的写作或讨论作业,让学生进一步思考和巩固所学内容。

第三章:教学评价3.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与度。

3.2 作业完成情况:评估学生对课后作业的完成质量,检查学生对课文内容的理解和应用能力。

3.3 课堂测试:进行课堂小测验,测试学生对课文知识点的掌握情况。

3.4 自我评价:鼓励学生进行自我评价,反思自己在学习过程中的优点和不足。

第四章:教学资源与工具4.1 教材:《与妻书》相关教材或选集。

4.2 参考资料:相关的历史、文学资料和学术研究。

4.3 多媒体工具:投影仪、PPT等,用于展示课文内容和相关图片。

4.4 网络资源:利用网络查找相关信息,增加对课文背景的了解。

第五章:教学计划与时间安排5.1 第一课时:介绍课文背景,阅读课文,理解大意。

一、教案基本信息《与妻书》适用年级:高中教学目标:1. 理解文言文的语言特点,掌握基本的文言文阅读技巧。

2. 深入了解作者的背景和写作动机,理解作者的思想感情。

3. 分析文章的结构和修辞手法,提高语文素养。

教学重点:1. 文言文的语言特点和阅读技巧。

2. 文章的结构和修辞手法。

教学难点:1. 文言文的语言特点和阅读技巧。

2. 深入理解作者的思想感情。

二、教学内容和步骤1. 导入新课教师简要介绍作者林觉民和写作背景,引导学生了解本文的背景。

2. 自主学习学生自主阅读课文,理解课文大意,对不懂的字词进行标注。

3. 讲解字词教师针对学生不懂的字词进行讲解,解释文言文的语言特点。

4. 分析课文教师引导学生分析课文的结构和修辞手法,如比喻、排比等。

5. 理解作者思想感情教师引导学生深入理解作者的思想感情,了解作者对妻子的深厚感情和对国家的忠诚。

6. 课堂小结教师对本节课的内容进行小结,帮助学生巩固所学知识。

三、作业布置1. 学生回家后,对课文进行阅读,加强理解。

四、教学反思教师在课后对本次教学进行反思,看是否达到了教学目标,学生是否掌握了文言文阅读技巧,以及作者的思想感情是否被学生所理解。

五、课后拓展1. 学生可以查找关于林觉民的资料,了解他的生平事迹。

2. 学生可以阅读其他关于爱国题材的文言文,提高自己的语文素养。

六、教学内容和步骤(续)7. 小组讨论学生分组讨论课文中的难点问题,如作者的表达方式和情感抒发等,每组选择一个问题进行深入探讨。

8. 分享讨论成果每组派代表分享讨论成果,其他学生和教师进行点评和指导。

9. 情感体验教师引导学生结合自己的经历,思考作者的情感表达,尝试用自己的话重新表达作者的情感。

10. 课堂练习教师布置相关的练习题,让学生运用所学知识进行练习,巩固课堂所学。

七、作业布置(续)1. 学生回家后,整理课堂笔记,加深对课文内容的理解。

2. 根据课堂练习的题目,完成练习题,检验自己对本节课知识的掌握。

《与妻书》教案简编一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《与妻书》的背景及作者林觉民的身份和革命精神。

(2)能够把握《与妻书》的主要内容,理解其深刻的思想内涵。

(3)能够分析《与妻书》的艺术特色,体会其情感表达。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《与妻书》。

(2)学会欣赏古典文学作品,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受林觉民对妻子深厚的感情和对革命事业的忠诚。

(2)树立正确的爱情观和人生观,培养爱国情怀。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解《与妻书》的内容和主题。

(2)分析《与妻书》的艺术特色。

2. 教学难点:(1)深入理解林觉民的革命精神和牺牲精神。

(2)把握《与妻书》中的情感表达。

三、教学过程1. 导入新课:简介林觉民的身份和革命背景,激发学生对《与妻书》的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读《与妻书》,理解其大意,体会作者的情感。

3. 合作探讨:分组讨论,引导学生从不同角度分析《与妻书》的思想内容和艺术特色。

4. 讲解分析:针对学生的讨论,进行讲解分析,解答学生的疑问。

5. 情感体验:让学生分享自己阅读《与妻书》的心得体会,感受革命先烈的伟大精神。

6. 总结提高:对本节课的学习进行总结,引导学生树立正确的爱情观和人生观。

四、课后作业1. 请学生结合《与妻书》的内容,谈谈自己对革命先烈的认识和敬仰之情。

2. 请学生思考如何在现实生活中践行《与妻书》中的精神,写一篇心得体会。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、思考问题和回答问题的表现。

2. 课后作业:评价学生对课堂内容的掌握程度以及自己的思考和感悟。

3. 小组讨论:评价学生在合作探讨中的表现,包括观点阐述、沟通交流等。

六、教学策略1. 情境创设:通过多媒体展示林觉民的革命事迹,让学生仿佛置身于那个动荡的年代,增强对《与妻书》背景的理解。

2. 情感教育:在教学过程中,注重引导学生体验林觉民的革命情感,培养学生的爱国情怀。

林觉民《与妻书》公开课教案3篇《与妻书》优质教案设计篇一一、教学目标(一)学习革命前辈牺牲一己,“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操。

(二)理解“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这句话的含义,理清文章的思路;了解文章将儿女之情与革命豪情相结合以及记叙、议论、抒情相结合的写法;掌握课文中活用的词在具体语境中的意义和用法;了解“意、至、语、书、身、禁”等多义词的用法,掌握“其”、“以”在句中的意义。

二、难点、重点分析(一)文中所用典故,及其相关成语的应用三、教学过程(一)时代背景。

清代末年,清政府极度腐朽反动,对帝国主义屈辱投降,连年丧权、赔款、割地;对人民则加强剥削压迫,因而激起人民反抗。

1905年,孙中山在日本东京组成“中国同盟会”提出了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字政治纲领。

在我国南方,先后发动了十几次武装起义。

1910年11月,孙中山从美洲来到南洋,在槟榔屿(现在马来西亚西北部)召集革命党人开会,总结了过去多次起义失败的教训,决定在广州再发动一次规模更大的起义。

孙中山亲自在华侨中募捐,派人到各国购买武器。

同盟会总部又从国内各省、南洋华侨以及在日本留学的学生中征集挑选八百人作为起义骨干,同时联络清军中的新军、防营和民间会党响应。

经过几个月的紧张准备,1911年4月23日,总指挥黄兴由香港秘密来到广州,在两广总督衙门附近设立指挥部,部署起义。

但这次起义仍然失败了。

因为在关键时刻,负责运输枪械的人叛变了,不仅一部分枪械不能到手,而且两广总督张鸣岐在得到消息后收缴了倾向革命的新军二营的枪,调兵加强了广州的戒备。

结果革命党人只好放弃原来的十路进兵的计划,集中全力攻打总督衙门。

4月27日,黄兴率一百多人攻入总督衙门,张鸣岐已经逃走,黄兴等人就和反扑的水师提督李准的部队激战,因众寡悬殊,大多数革命志士牺牲,黄兴只身脱逃。

这次起义,战斗牺牲和被捕遇害的有喻培伦、方声洞、林觉民等烈士。

高一语文第二模块《林觉民·与妻书》教案设计范文一、教学目标1.理解并感悟《与妻书》的内容及情感表达。

2.学习并掌握书信体的基本格式和写作技巧。

3.分析并品味文章中的优美词句和修辞手法。

4.培养学生热爱祖国、尊敬长辈、关爱他人的品质。

二、教学重点与难点重点:理解《与妻书》的内容及情感表达,分析文章中的优美词句和修辞手法。

难点:感悟作者的家国情怀,体会作者在特定情境下的情感抉择。

三、教学过程1.导入(1)介绍作者林觉民及其背景。

(2)引导学生关注题目,明确本节课的学习目标。

2.自读课文(1)学生自主阅读《与妻书》,感知文本内容。

3.分析课文(1)分析文章结构,理解作者的情感变化。

(2)品味文章中的优美词句,学习修辞手法。

(3)讨论作者在特定情境下的情感抉择,体会家国情怀。

4.课堂讨论(1)引导学生关注文章中的家国情怀,讨论如何传承和发扬这种精神。

(2)讨论在现实生活中,如何关爱他人、尊敬长辈。

5.课堂小结(2)布置课后作业,要求学生结合课文内容,写一篇关于家国情怀的短文。

四、课后作业1.结合课文内容,写一篇关于家国情怀的短文。

2.深入了解林觉民的生平事迹,为一篇传记文章。

五、教学反思1.引导学生深入挖掘课文内容,提高阅读理解能力。

2.关注学生的个体差异,给予不同层次的学生适当的指导。

3.培养学生的写作能力,鼓励学生在课后进行创作实践。

六、教学资源1.课文《与妻书》2.林觉民生平事迹资料3.家国情怀相关文章七、教学评价1.课堂表现:关注学生的课堂参与度,评价学生在讨论中的表现。

2.课后作业:评价学生对课文内容的理解程度,以及家国情怀的传承和发扬。

3.学生反馈:了解学生对本节课的教学效果的评价,以及对家国情怀的理解和感悟。

重难点补充:一、教学重点与难点补充1.重点:(1)通过对话引导学生深入理解林觉民在信中的情感流露,把握其家国情怀与个人情感之间的交织。

(2)通过分析信中的经典词句,让学生感受文学的魅力,学习如何在写作中运用修辞手法。

语文教案《与妻书》教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解课文《与妻书》的基本内容和结构。

(2)能够分析课文中的修辞手法和语言特点。

(3)能够概括作者的观点和情感态度。

2. 过程与方法:(1)通过自主阅读和小组讨论,提高学生的阅读理解和分析能力。

(2)通过写作练习,培养学生的表达和沟通能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对妻子的深厚感情和牺牲精神。

(2)培养学生对家庭、爱情的尊重和珍视。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)课文《与妻书》的基本内容和结构。

(2)课文中的修辞手法和语言特点。

2. 教学难点:(1)理解作者的观点和情感态度。

(2)运用课文中的表达方式进行写作练习。

三、教学过程1. 导入:(1)引导学生回顾之前学习的古代文学作品,了解古代文学的特点。

(2)提问:你们对爱情和家庭有什么看法和经历?2. 自主阅读:(1)学生自主阅读课文《与妻书》。

(2)学生总结课文的基本内容和结构。

3. 小组讨论:(1)学生分组讨论课文中的修辞手法和语言特点。

(2)各小组分享讨论成果,进行全班交流。

4. 讲解与分析:(1)教师对课文《与妻书》进行讲解和分析,解答学生的疑问。

(2)引导学生理解作者的观点和情感态度。

5. 写作练习:(1)学生根据课文《与妻书》的启发,写一篇给亲近人的信。

(2)学生互相交流并给予评价,教师进行指导和总结。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在自主阅读、小组讨论和写作练习中的参与程度和表现。

2. 阅读理解能力:通过学生对课文内容的理解和分析,评估学生的阅读理解能力。

3. 写作能力:通过学生的写作练习,评估学生的表达和沟通能力。

五、教学资源1. 课文《与妻书》文本。

2. 相关背景资料和注释。

3. 写作纸张和文具。

六、教学延伸1. 小组活动:(1)学生分组,选择一个与课文《与妻书》相关的主题。

(2)各小组进行研究和讨论,准备进行全班分享。

2. 全班分享:(1)各小组代表进行分享,展示他们的研究和讨论成果。

2024年语文教案-《与妻书》教案内容:一、教学目标1.1 知识与技能:使学生理解课文《与妻书》的基本内容,掌握作者林觉民的身份背景及其写作背景。

1.2 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,引导学生深入分析课文中的情感表达和修辞手法。

1.3 情感态度与价值观:培养学生对革命先烈的敬仰之情,增强学生的爱国情怀。

二、教学重点2.1 课文《与妻书》的基本内容。

2.2 作者林觉民的身份背景及其写作背景。

2.3 课文中的情感表达和修辞手法。

三、教学难点3.1 理解作者在文中所表达的深厚情感。

3.2 分析课文中的修辞手法及其作用。

四、教学方法4.1 自主学习:让学生独立阅读课文,了解课文内容。

4.2 合作探讨:分组讨论,深入分析课文中的情感表达和修辞手法。

4.3 讲授法:教师对课文进行讲解,解答学生的疑问。

五、教学过程5.1 导入新课:简要介绍作者林觉民的身份背景及其写作背景。

5.2 自主学习:让学生独立阅读课文,了解课文内容。

5.3 合作探讨:分组讨论,深入分析课文中的情感表达和修辞手法。

5.4 教师讲解:对课文进行讲解,解答学生的疑问。

5.5 课堂小结:总结本节课的学习内容,布置课后作业。

六、教学准备6.1 教材:《与妻书》及相关背景资料。

6.2 教学多媒体设备:投影仪、电脑、音响等。

6.3 教学辅助材料:相关的历史图片、视频等。

七、课时安排本教案共需2课时,第一课时完成课文阅读和分析,第二课时进行总结和拓展。

八、教学步骤8.1 课文阅读:让学生独立阅读课文,了解课文内容。

8.2 背景介绍:介绍作者林觉民的身份背景及其写作背景。

8.3 情感分析:分析课文中的情感表达,引导学生理解作者的深厚情感。

8.4 修辞解析:分析课文中的修辞手法,如比喻、拟人等,并解释其作用。

8.5 小组讨论:分组讨论,让学生分享自己的理解和感受。

8.6 课堂提问:回答学生提出的问题,解答学生的疑惑。

九、教学评价9.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与情况和讨论表现。

九年级语文上册《与妻书》教案教学目标:1. 知识与技能:能够理解文言文的语言特点,掌握文中关键词语的意思,了解作者及其背景。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析文章的结构和修辞手法,提高阅读理解能力。

3. 情感态度与价值观:感受作者对妻子的深厚感情,理解作者舍小家为大家的爱国精神,培养学生的爱国主义情怀。

第一章:教学内容简介1. 课文背景介绍:《与妻书》是近代革命家林则徐在清朝末年,为了抗议英国的侵略而写的。

他在信中表达了对妻子的思念和对国家命运的担忧,展现了他的爱国情怀。

2. 教学目标:了解作者林则徐的背景,掌握课文的基本内容,理解作者的情感表达。

第二章:课文解析1. 课文朗读:让学生朗读课文,感受语言的韵律和情感。

2. 词语解释:解释文中的生僻词语,帮助学生理解课文。

3. 句子翻译:翻译文中的重要句子,让学生掌握句子的意思。

第三章:文章结构分析1. 段落划分:让学生分析课文的段落结构,理解每个段落的主题。

2. 逻辑关系:分析段落之间的逻辑关系,理解作者的思路。

第四章:修辞手法分析1. 比喻:找出文中的比喻句,分析其修辞效果。

2. 排比:找出文中的排比句,分析其修辞效果。

第五章:情感分析1. 作者情感:让学生分析作者在文中的情感变化,理解作者的情感态度。

2. 爱国主义情怀:引导学生从课文中感受到作者的爱国主义情怀,培养学生的爱国心。

教学评价:通过课堂讨论、提问和作业,检查学生对课文内容的理解和分析能力,以及对作者情感和爱国主义情怀的感悟。

第六章:教学活动设计1. 课前准备:让学生预习课文,了解作者背景,掌握生词。

2. 课堂互动:采用小组讨论、分享心得的方式,激发学生的学习兴趣。

3. 课后作业:布置相关的练习题,巩固所学知识。

第七章:教学策略1. 情境创设:通过多媒体展示相关的历史背景,让学生更好地理解课文。

2. 启发式教学:提问引导学生思考,激发学生的求知欲。

3. 情感教育:结合课文内容,对学生进行情感态度的教育。

与妻书(粤教版高一必修) 教案教学设计共3篇与妻书(粤教版高一必修) 教案教学设计1本篇文章为教师教学设计,主要是针对粤教版高一必修教材中的《与妻书》这篇课文。

本篇文章旨在为教师们提供一份完整的教学计划,帮助教师们更好地教授这篇课文,提高学生的阅读能力和文学鉴赏能力。

一、教学目标通过本篇课文的学习,使学生能够:1. 理解文章的主旨和基本内容,掌握文章的基本结构。

2. 掌握关于情感、生活观念等方面的词汇、短语和表达方式。

3. 通过阅读和分析,提高学生的阅读能力和文学鉴赏能力。

4. 培养学生的人文素养、文化意识和情感教育。

二、教学重点和难点1. 教学重点(1)理解文章的主旨和基本内容,掌握文章的基本结构。

(2)掌握关于情感、生活观念等方面的词汇、短语和表达方式。

2. 教学难点(1)如何理解课文中的情感与精神内涵。

(2)如何提高学生的文学鉴赏能力。

三、教学方法根据以上教学目标和重难点,本课采用以下教学方法:1. 讲授法:向学生介绍课文的作者、背景、写作体裁等,整体把握文章的结构,指导学生学习文章的思路和主旨。

2. 朗读法:由教师和学生轮流朗读文章,加强对文章情感的理解,提高朗读技能。

3. 分析法:分析课文中的文学形式、修辞、意象和情感内涵,提高学生的文学鉴赏能力。

4. 互动法:通过让学生与教师互动,进行短问短答、小组讨论等形式,激发学生的学习兴趣,提高学生的参与度和思考能力。

5. 写作法:引导学生运用所学知识,进行写作练习,如写文章提炼主旨、做读后感等,培养学生的创新思维和文字表达能力。

四、教学过程1. 导入导师可以以如下形式展开讲述:教师先简单介绍文本背景及一些背景知识,让学生回想自己的爱情故事和感受,明确角色关系,创设文本的共情环境,引导学生展开阅读。

2. 讲授(1)介绍作者及主题:教师先简单介绍作者陶渊明和《与妻书》的主题;(2)语篇分析:在整体阅读前或整体把握阅读后,教师需要分析文章文体、文本类型、结构等方面的问题,例如文章分几段,每段的主要内容是什么,文章有所谓的“高潮、转折、结尾”等等;(3)语句分析:针对文章中的一个或多个段落,教师需要仔细分析其语句构成,如词汇用意、句子结构、修辞手法等。

《与妻书》教学设计作者:朝阳县羊山实验中学李树锐教学目标:1、了解林觉民及文章写作背景;理解句子含义。

积累文言词汇,提高阅读文言文的能力。

2、理解作者的思想感情;体会文言语言、情感的魅力。

3、体会作者高尚的革命情操,培养高尚的人生观和价值观。

4、作者采用了抒情、记叙、议论三种表达方式,其中记叙和议论的密切结合,更有力地突出了中心。

5、文中多处用了典故,增强了语言的表现力,真切感人,扣人心弦。

教学重点:目标3.教学难点:目标4.教学方法:朗读、研讨。

课型:新授课。

课时数:2课时。

教学过程:第一课时:一、创设情境,导入新课:匈牙利诗人裴多菲写过一首诗,题目是《自由与爱情》:“生命诚可贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

”这首诗表达了诗人对自由的珍视和追求。

在中国近现代历史上,无数先烈,为了国家和民族,舍弃了自己的家庭和爱情,甚至献出了宝贵的生命。

林觉民就是其中之一,今天我们学习他的《与妻书》。

二、整体感知课文内容:1、作者简介:明确:林觉民(1886—1911)字意洞,号抖飞,又号天外生。

福建闽县人。

林觉民阅读了大量宣传资产阶级民主革命的书刊,确立了“中国非革命无以自强”的思想。

他曾留学日本庆应大学,在那里加入了同盟会。

写了一些宣传革命思想的论文及小说。

后在“黄花岗起义”中壮烈牺牲,时年仅二十五岁。

2、题目解说:明确:本文是早期民主革命先驱者林觉民烈士在参加广州起义前写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现了高尚情操和对妻子的深情。

林觉民起义前三天深夜,写了两封遗书,一封给他的父亲,字数不多:“不孝儿觉民叩禀父亲大人:儿死矣,推累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大有补于全国同胞也。

大罪乞恕之。

”另一给他的妻子,就是《与妻书》,题目是后人加的。

3、背景资料:1911年4月27日(阴历辛亥年3月29日),由孙中山领导的同盟会在广州发动武装起义。

起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。

后收敛遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

起义震动全国,不久爆发了武昌起义。

4、学习生字:卿(qīng)晤(wù)彀(gòu)恸(tòng)语(yù)婉(wǎn)嗟(jiē)虐(nüè)眷(juàn)旁(bàng)5、教师范读课文,学生自由朗读课文。

三、默读课文,理清条理:全文七段,可分为三个部分。

第一部分(1):作为遗书的开端,简要地说明自己写这封遗书的原因和悲痛的心情。

第二部分(2-4):是信的核心。

在这部分中,烈士心情倾诉自己“至爱汝”又“忍舍汝而死”的心情和道理。

第三部分(5-7):作为遗书的结尾,再一次倾诉自己“至爱汝”和“忍舍汝而死”的衷肠。

四、古汉语知识:1、通假字:(1)、几家能彀.(“彀”通“够”。

)(2)、吾灵尚依依旁.汝也(“旁”通“傍”,靠近。

)2、古今异义词:(1)、老吾老以及..人之老(“以及”是介词“以”和动词“及”的连用,其意为:把···推及到···。

与今常用做表并列的“以及”不同。

)(2)、吾充.吾爱汝之心(充:扩充,扩大。

今常用义为:满足,装满,冒充。

)(3)、第.以今日事势观之(第:只,但。

今常用在整数的数词前边,表示次序。

)(4)、此吾所以..敢率性就死不顾汝也(“所以”是特殊的指示代词“所”与介词“以”结合而成的名词性词组,相当于“···的原因”。

不是今常用做表示因果关系的连词。

)(5)、是.吾不是处(是:这,此。

今常用做判断词。

)3、词类活用:(1)、当亦乐.牺牲吾身与汝身之福利(形容词的意动用法,对……感到快乐。

)(2)、瓜.分之日可以死(名词用作状语,像切瓜一样。

)(3)、老.吾老.以及人之老,幼.吾幼.以及人之幼(前一个“老”与“幼”为形容词活用为动词,分别解释为“敬爱”和“爱护”;后一个“老”与“幼”为形容词活用为名词,分别解释为“老人”和“小孩”。

)(4)、汝幸而偶.我(词活用为动词,嫁给。

)(5)、当尽.吾意为幸(形容词的使动用法,使……竭尽。

)五、教师小结:本文是作者林觉民烈士在参加广州起义前夕写给妻子陈意映的一封绝笔信,表现出了革命者为革命事业不惜牺牲个人的一切的高尚情操和对妻子的拳拳深情。

反映出一个民主主义革命战士高尚的内心世界,表达了革命者的生死观和幸福观。

六、布置作业:研讨与练习一。

第二课时:一、复习导入:辛亥革命时期,广州曾经发生三次反清武装起义(1895年、1910年、1911年),这在当时中国的城市中时独一无二的,在中国近代史上也是空前的。

它反映了孙中山等革命党人对广州的高度重视,同时也体现了广州这座城市所蕴藏着的巨大革命潜力。

这三次起义对于中国近代历史的发展有着重要的意义,同时也奠定了广州作为中国民主革命策源地与中心地之一的历史地位。

二、默读课文,借助工具书翻译课文。

三、品味语言:1、“意映卿卿如唔,吾今以此书与汝永别矣!”——开篇点明这是一封绝笔信。

作者深知自己的处境,但义无反顾。

2、“吾不能学太上之忘情也。

”——意在表达自己关心民众的痛苦,与人民的感情息息相通。

引经据典。

用孟子的话再次说明对妻子的爱已普及天下苍生。

3、“初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与汝并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕。

”——回忆新婚的日子,两情相悦,共赏美景,无话不谈。

现在这样的情形,让人多么悲伤。

4、“前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。

”——我知道即将与你生离死别了,想要告诉你实情,却不忍心让我挚爱的你承受这痛苦,只能日日借酒消愁。

5、“吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。

”——我对你的爱至死不渝,即便死去,我的灵魂与你也永远不会分开。

6、“今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

”——我死之后,若有心电感应,灵魂会永远陪伴你,不让你孤单难过。

我死得其所,但始终不能放下对你的依恋。

四、合作探究:1、作者的衷情是什么?明确:作者“忍悲”所言衷情是:“吾至爱汝”并“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱”,从而“使吾勇于就死”,并“敢先汝而死”,进而慰“汝不必以无侣为悲”。

2、作者是怎样表达衷情的?明确:全文以“忍悲为汝言吾衷”的“吾衷”为主线,结合抒情忆事,进行深刻的说理,表达了“吾至爱汝”又不得不“忍舍汝而死”的复杂的思想感情。

3、白居易说:“感人心者莫先乎情。

”想一想,这篇绝笔为什么感人?明确:钟叔河序叶绍袁《甲行日注》云:“大凡真能爱国家、爱民族,真能为国家民族作出一点牺牲,而不是专门讲大话唱高调的人,于家庭骨肉之间,亦必有真感情、真爱心,我不相信刻薄寡恩的人,能够有民胞物与的胸怀,有对国家民族的真正责任感。

”这番话,验之于林觉民之信之死是非常深刻的,也道出了本文感人至深的原因文章第三段,作者以深情的笔墨记叙了几件往事,表达了对妻子的爱恋和为妻子着想“无所不至”的一片真情。

这种“吾至爱汝”的夫妻之情外,至诚美好令人感到;但更令人感动的是,“即此爱汝一念,使吾勇于就死”,“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死”的献身精神及由此而阐述的道理。

林觉民为造福天下放弃自己幸福和生命的说理过程,是对其挚爱陈意映的说理,更是对自己的说理。

正是因为它是对革命者本身的说理,革命者本身才由意志作出决断,自愿牺牲本身的生命、幸福、自由,以及与此相关联的家人、好友的幸福、情感,投身于革命洪流。

在这个过程中,我们看到了革命者的人性的光辉和理性的自觉。

4、课文是1911年作者参加广州起义前夕写给妻子的绝笔书。

作者深深地爱着自己的妻子,希望与妻子“相守以死”,甚至希望妻子先自己而死,但为什么最终却决意离妻别子、慷慨赴死?明确:作者在第四段写出了不能与妻子“相守以死”的原因。

作者从内心发出“吾诚愿与汝相守以死”,但分析当时中国的现实:“天灾”,“盗贼”,“瓜分”,“奸官污吏”,使“处今日之中国,国中无地地时不可以死”,即使不死,也要经受“较死为苦”的离散。

“天下人这不当死而死与不原意而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?”这就是“吾所以敢率性就死不顾汝”的原因。

自己并非心愿先于爱妻而死,是清朝的血腥统治,迫使有志之士走上起义的道路。

至此,明知妻子“不欲吾死”,而竟然就死的心志已表达得十分清楚了。

最后作者表明了自己的决心,“死无余憾”,相信会有后来同志继承革命事业。

又叮嘱妻子善抚后代,使之继承父志。

这一段于说理中抒情,说情中喻理,情、理交织,人感至深。

5、为什么说《与妻书》是一曲爱情的颂歌,更是一首正气歌?(讨论此题旨在了解本文将儿女之情与革命豪情相结合的写法。

)明确:(1)、林觉民在牺牲前给妻子的绝笔书中表现了儿女之情的缠绵细腻,也表现了革命豪情的激昂慷慨。

这封信所表现的对妻子的爱情,正是作为献身革命和人民的一种基础和衬托。

没有对亲人的爱,也就无法将这种爱扩充成为对天下人的爱;没有对妻子笃深的感情,也就无以衬托他舍此捐躯之高尚情操。

(2)、《与妻书》所抒发的思想感情之所以能与广大读者产生共鸣,就在于作者把人世间经常发生的生离死别赋予了悲壮的爱国主义色彩,在于他把热爱亲人和热爱人民的情感水乳交融地结合起来。

“为汝言之”,说明写遗书的原因和写遗书时的心情。

其中深含“吾至爱汝”的感情,而写遗书的原因就是下文要详谈的全文中心的后半部分:“即此爱汝一念,使吾勇于就死也。

”五、教师小结:文章中表现了林觉民的复杂的思想感情,“吾至爱汝”和“忍舍汝而死”是矛盾的,又是统一的。

能够为亿万民众能过上幸福生活而欣然就死的人往往正是最热爱生活的人。

林觉民为了推翻黑暗的满清统治,为了中国人民的自由幸福,抛爱妻,舍幼子,义无反顾地献出自己年轻的生命。

在遗书中,作者为了安慰妻子,为了使妻子对他舍生取义能够理解,反反复复地倾诉他对妻子真切的爱,说明正是非常爱妻子,并由此推及爱天下的人,所以忍心舍生赴义的道理,使妻子明白个人幸福与全民幸福的关系以及个人“亲情”要服从革命需要的道理,表现了革命烈士为了使全中国人民过上幸福生活而不惜牺牲个人一切的崇高献身精神。

六、布置作业:研讨与练习二。

七、板书设计:24、与妻书生死诀别——含泪忍悲;就死原因——为天下计;再诉衷肠——愿妻理解;————为天下人谋幸福。