文言文复习之通假字

- 格式:pptx

- 大小:67.60 KB

- 文档页数:12

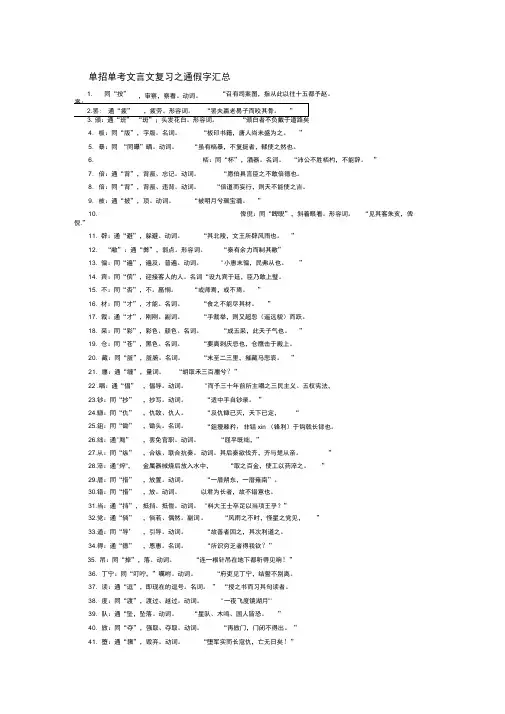

单招单考文言文复习之通假字汇总4. 板:同“版”,字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”5. 暴:同“同曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

6. 桮:同“杯”,酒器。

名词。

“沛公不胜桮杓,不能辞。

”7. 倍:通“背”,背叛、忘记。

动词。

“愿伯具言臣之不敢倍德也。

8. 倍:同“背”,背叛、违背。

动词。

“倍道而妄行,则天不能使之吉。

9. 被:通“披”,顶。

动词。

“被明月兮珮宝璐。

”10. 俾倪:同“睥睨”,斜着眼看。

形容词。

“见其客朱亥,俾倪.”11. 辟:通“避”,躲避。

动词。

“其北陵,文王所辟风雨也。

”12. “敝”:通“弊”,弱点。

形容词。

“秦有余力而制其敝”13. 徧:同“遍”,遍及、普遍。

动词。

"小惠末徧,民弗从也。

”14. 宾:同“傧”,迎接客人的人。

名词“设九宾于廷,臣乃敢上璧。

15. 不:同“否”,不。

畐恫。

“或师焉,或不焉。

”16. 材:同“才”,才能。

名词。

“食之不能尽其材。

”17. 裁:通“才”,刚刚。

副词。

“手裁举,则又超忽(遥远貌)而跃。

18. 采:同“彩”,彩色、颜色。

名词。

“成五采,此天子气也。

”19. 仓:同“苍”,黑色。

名词。

“要离刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

20. 藏:同“脏”,脏腑。

名词。

“末至二三里,摧藏马悲哀。

”21. 廛:通“缠”,量词。

“胡取禾三百廛兮?”22 .唱:通“倡”,倡导。

动词。

"而予三十年前所主唱之三民主义、五权宪法,23.钞:同“抄”,抄写。

动词。

“适中手自钞录。

”24.讎:同“仇”,仇敌、仇人。

“及仇雠已灭,天下已定,“25.鉏:同“锄”,锄头。

名词。

“鉏擾棘矜,非铦xin (锋利)于钩戟长铩也。

26.绌:通"黜”,罢免官职。

动词。

“屈平既绌,”27.从:同“纵”,合纵、联合抗秦。

动词。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

”28.淬:通"焠",金属器械烧后放入水中,“取之百金,使工以药淬之。

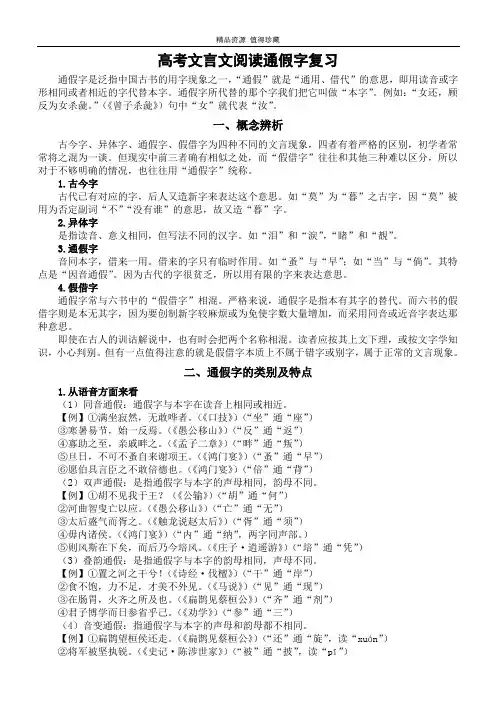

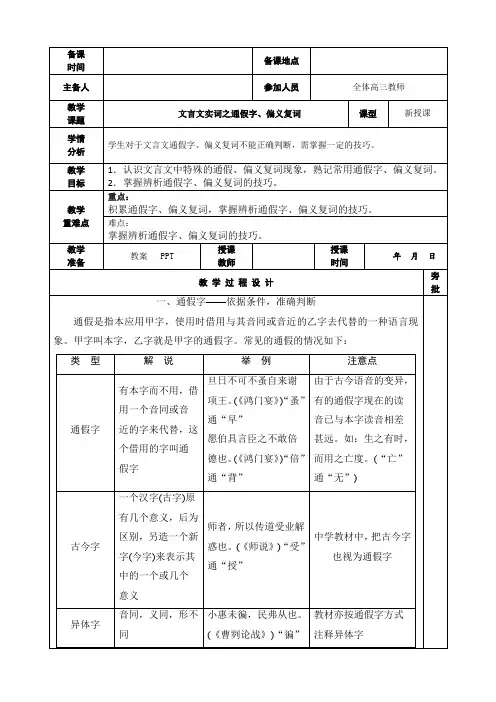

高考文言文阅读通假字复习通假字是泛指中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音或字形相同或者相近的字代替本字。

通假字所代替的那个字我们把它叫做“本字”。

例如:“女还,顾反为女杀彘。

”(《曾子杀彘》)句中“女”就代表“汝”。

一、概念辨析古今字、异体字、通假字、假借字为四种不同的文言现象,四者有着严格的区别,初学者常常将之混为一谈。

但现实中前三者确有相似之处,而“假借字”往往和其他三种难以区分,所以对于不够明确的情况,也往往用“通假字”统称。

1.古今字古代已有对应的字,后人又造新字来表达这个意思。

如“莫”为“暮”之古字,因“莫”被用为否定副词“不”“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

2.异体字是指读音、意义相同,但写法不同的汉字。

如“泪”和“涙”,“睹”和“覩”。

3.通假字音同本字,借来一用。

借来的字只有临时作用。

如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

因为古代的字很贫乏,所以用有限的字来表达意思。

4.假借字通假字常与六书中的“假借字”相混。

严格来说,通假字是指本有其字的替代。

而六书的假借字则是本无其字,因为要创制新字较麻烦或为免使字数大量增加,而采用同音或近音字表达那种意思。

即使在古人的训诂解说中,也有时会把两个名称相混。

读者应按其上文下理,或按文字学知识,小心判别。

但有一点值得注意的就是假借字本质上不属于错字或别字,属于正常的文言现象。

二、通假字的类别及特点1.从语音方面来看(1)同音通假:通假字与本字在读音上相同或相近。

【例】①满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)(“坐”通“座”)③寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)(“反”通“返”)④寡助之至,亲戚畔之。

(《孟子二章》)(“畔”通“叛”)⑤旦日,不可不蚤自来谢项王。

(《鸿门宴》)(“蚤”通“早”)⑥愿伯具言臣之不敢倍德也。

(《鸿门宴》)(“倍”通“背”)(2)双声通假:是指通假字与本字的声母相同,韵母不同。

文言文阅读复习之通假字【教学目标】《语文课程标准》阶段目标:阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

操作性细化目标:一、了解通假字的基本概念。

二、明确通假字的认知需要。

三、掌握课内出现的通假字。

四、辨析课外出现的通假字。

【学情分析】一、本节课为竞赛课,教学环境非常陌生,面对的更是抽签选定的素未谋面的学生。

如果不能在教学的初始阶段就最大程度地打消师生间的心理隔膜,教学流程必将出现阻滞。

因此,“导入”的设计至关重要。

二、“文言文阅读”是一个庞大的复习体系,在中考复习的实际操作中,至少要花费两个周课时的时间,在仅仅40分钟的竞赛课时内是根本不可能完成所有面上的复习的。

与其贪图所谓“全面”强人力而不支,不如抓好一个细节实有所获。

这是把“通假字”这一相对集中的知识点作为教学内容的初衷。

三、从知识性的角度来分析,通假字是学生在文言文学习中必然遇到而老师必然讲解的内容,学生在三年的学习过程中,对这个知识点已经非常熟悉。

复习过程中,重点不应该是原有知识的重复,而应该是更为高效的归纳。

四、九年级的学生在中考将近时,急需获得的是如何应考的信息,所以可以考虑带领他们研究中考的近几届考题,找到应考的捷径。

【教学媒体】PPT课件演示辅助课堂教学。

【教学时间】一课时:【教学策略】〈课件演示1〉一、导入。

〈导入语设计〉我班上的一个学生,在他的作文中引用了一句歌词“流动的美丽充满着朝气”,可是他不小心把“朝气”写成了“潮气”。

讲评作文时,我给他指出了这个错别字,当时他笑笑,接受了。

前两天复习七年级上册语文书的背诵,复习到“对联六副”,他拿着书来找我了:“老师,你看!‘山海关孟姜女庙联’的注释上明明白白写着‘朝’同‘潮’。

怎么古人写了就叫‘通假字’,我写了就叫‘错别字’?”〈课件演示2〉那么,通假字真的是古人写的错别字吗?〈板书课题〉通假字的复习二、追源溯流说通假。

汉字的通假是文言文中比较普遍的现象,先秦文献中尤为常见。

小升初文言文阅读复习资料不经历地狱般的磨练,怎能拥有创造天堂的力量?不踏踏实实走过学习的坎坷路,怎能拥有考试的辉煌?下面是为大家收集的小升初语文文言文知识点,供大家参考。

(一)文言实词古汉语实词包括名词、动词、形容词、数词和量词。

至于代词,在古汉语中,因其语法作用特殊,- .般归为虚词。

文言词汇中出现频率最多的是实词,较难掌握的也是实词。

熟悉实词主要是掌握通假字、古今异义、一词多义、词类活用等知识。

1.识别通假字,掌握其本字、读音和意义。

古今通假现象是一个很复杂的问题,对于我们来说,一要掌握通假现象的原则,即通假字和本字读音必须相同或相近,如“便要还家,设酒杀鸡作食”中“要”通“邀”,读作“yao”:二要靠平时积累,牢记所学课文中注释所指出的通假字。

注意,如果通假字与本字读音不同,应读本字的现代读音。

如“书读百遍,其义自见"中“见"通“现”,应读“xion”。

1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》) 诲:教导女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、) 扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公)还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》) 担:担子止:通“只”。

6、日知其所亡。

(《乐羊子妻》)日;每天亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

④邻里共救之,幸而得息()

⑤乡使听客之言,不弗牛酒()

⑥曲突徙薪亡恩泽()

⑦主人乃寤而请之()

答案:①“傍”同“旁”,旁边②“不”同“否”,否则③“嘿”同“默”,沉默④“息”同“熄”,灭⑤“乡”同“向”,当初;“弗”同“费”,破费⑥“亡”同“无”,没有⑦“寤”同“悟”,醒悟,觉悟。

在文言文的翻译中,如果结合语境推测出的意思和本字含义关系不大时,要考虑通假的可能。

注意通假的几种情况,要么字音相同,要么字形有联系。

二、偏义复词——特殊实词多关注

偏义复词就是一个词由两个意义相近或相对的语素构成,其中只有一个语素表示意义,另一个语素只作陪衬(衬字)。

例如:“冀缓急或可救助”,需救助的情况只能是“急”,故“缓”没有意义,“缓急”是偏义复词。

偏义复词的类型有:①语义相近的偏义复词;②语义相对的偏义复词。

类型典例

语素意义相同或相近“假舟楫者,非能水也”(《劝学》)中的“舟楫”,只有“舟”的意义,没有“楫”的意义,“楫”是衬字

语素意义相对“备他盗之出入与非常也”(《鸿门宴》)中的“出入”,“出”是出去,“入”是进来,在这里偏用“入”的意义,“出”是衬字

【精准点拨】

偏义复词识别“三根据”“三注意”

方法示例

三根据根据句子语境来判定

如《孔雀东南飞并序》中“我有亲父兄,

性行暴如雷”,全诗之中,未言及兰芝有

父,“父兄”一词的意义当偏指在“兄”

这个语素上面

根据语法关系来判定

如《孔雀东南飞并序》中“昼夜勤作息,

伶俜萦苦辛”,状语“勤”只能修饰“作”,。

文言文复习专题及参考答案解析——初中文言文通假字大全通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

通假字,有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和狭义的通假字。

古今字:古已有之,今又造字。

新字成为长期工。

如苏东坡的《石钟山记》中的“莫”,为“暮”之古字,被“借”为否定副词“不”、“没有谁”的意思,故又造“暮”字。

异体字:同一个意思,不同的写法。

通假字:音同本字,借来一用。

借来的字只能作为临时工。

如“说”与“悦”;如“蚤”与“早”;如“当”与“倘”。

其特点是“因音通假”。

通假又叫通借,前人也称为假借,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。

原本当用的字叫本字,临时用来替代本字的那个字叫通假字或通借字(简称借字)。

例如:①庄公寤生,惊姜氏。

(《郑伯克段于鄢》)②举错不可不察也。

(《张释之传》)③往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。

(《系辞下》)十分明显,例①的寤本应用牾,牾训逆,牾生即逆生;例②的错本应用措,放置的意思;例③的信与屈相对,本应用伸,意思才能通畅。

然而这些文句的作者没有用本来该用的字,而用了意思毫不相干只是音同音近的字来代替。

这就是古书中的所谓通假现象。

这里的寤、错、信三字是通假(借字),牾、措、伸则分别为它们的本字。

通借虽然前人也谓之假借,也是“依声托事”而借音表义,但是它与六书之一的“假借”是不同的。

六书中的假借是造字的一种法则,是不给某些词造专门书写符号而借用他词书写符事情来替代的法则,是“本无其字”的“依声托事”,没有所谓本字可言(后世再造本字者除外);通借则是古人用字的一种变通现象,即放着本字不用而临时借用音同音近的他字来替代,是“本有其字”的“依声托事”。

为什么会产生本有其字而不用的通假现象呢?原因很多。

从根本上说,汉字虽然是以象形、象意为基础发展起来的表意文字体系,但是由于种种原因,它并不能实现形与义的完全统一,因而在造字之初便有了假借。

五、“如……何”“如……何”是由动词“如”加疑问代词“何”,组成的固定结构,相当于“把……怎么样”。

例如:如太行、王屋何?(《愚公移山》)六、“以……为……”“以……为……”是固定结构,“以”是介词,与后面名词或名词性短语组成介宾短语,作动词“为”的状语,相当于“把……当作……”。

例如:、以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑……(《幼时记趣》)七、“此……所以……也”“此……所以……也”是固定结构,译为“这就是……的原因”。

例如:23、此臣所以报先帝,而忠陛下之职份也。

(《出师表》)八、“然则……”“然则……”,连词,用于分句句首,相当于“这样看来,那么……”,用以承接上文引出下面的意思。

例如:、然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?(《黄生借书说》)九、“与其……孰若……”“与其……孰若……”的句式,用作比较、选择的复句,相当于“与其……还不如……”停顿方法归纳:一、句首语助词、关联词后面应有停顿。

文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段,如“至”、“夫”、“若夫”、“盖”、“故”、“惟”等,诵读应稍加停顿,不能和后面的文字连接。

二、古代是两个单音词,而现代汉语中是一个复音词的,要分开读。

如:①故天将大任于/是人也。

②可/以一战。

三、根据语言顺序来停顿,即按照“主语—谓语—宾语”、“状语—谓语”、“动词—补语”来停顿,也就是说,在主语和谓语之间、动词和补语之间要作停顿(定语与中心词之间一般不停顿),以使语意明显。

如:①先帝/不以/臣卑鄙。

②永之人/争/奔走焉。

四、充当状语的名词和中心词之间应连读。

若分开读,就错将状语当成了主语,改变了句子的意思。

如:①其一犬/坐于前。

(应为“其一/犬坐/于前”。

)五、停顿应体现句子结构分原貌。

如:些①望晚/日照/城郭(句中“望晚”是“向晚”意,即接近黄昏之时,原句是主谓结构,如读成“望/晚日/照城郭”,就读出了另一种理解。

)②瞻余马首/可也。