黄曲霉毒素标准汇总

- 格式:xlsx

- 大小:14.13 KB

- 文档页数:6

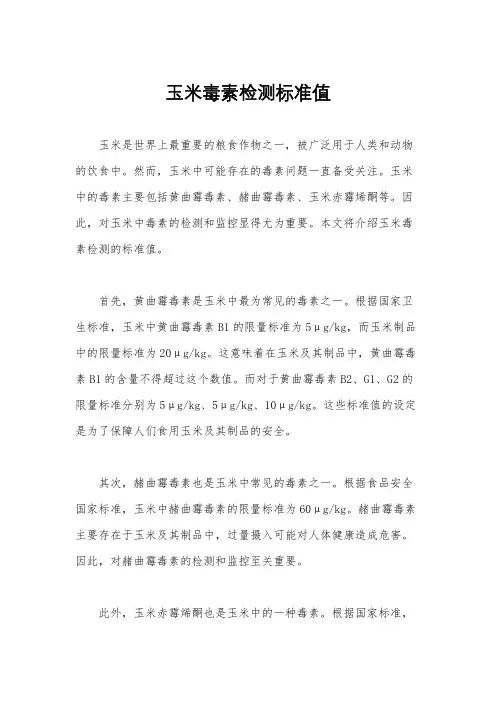

玉米毒素检测标准值玉米是世界上最重要的粮食作物之一,被广泛用于人类和动物的饮食中。

然而,玉米中可能存在的毒素问题一直备受关注。

玉米中的毒素主要包括黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯酮等。

因此,对玉米中毒素的检测和监控显得尤为重要。

本文将介绍玉米毒素检测的标准值。

首先,黄曲霉毒素是玉米中最为常见的毒素之一。

根据国家卫生标准,玉米中黄曲霉毒素B1的限量标准为5μg/kg,而玉米制品中的限量标准为20μg/kg。

这意味着在玉米及其制品中,黄曲霉毒素B1的含量不得超过这个数值。

而对于黄曲霉毒素B2、G1、G2的限量标准分别为5μg/kg、5μg/kg、10μg/kg。

这些标准值的设定是为了保障人们食用玉米及其制品的安全。

其次,赭曲霉毒素也是玉米中常见的毒素之一。

根据食品安全国家标准,玉米中赭曲霉毒素的限量标准为60μg/kg。

赭曲霉毒素主要存在于玉米及其制品中,过量摄入可能对人体健康造成危害。

因此,对赭曲霉毒素的检测和监控至关重要。

此外,玉米赤霉烯酮也是玉米中的一种毒素。

根据国家标准,玉米中玉米赤霉烯酮的限量标准为5μg/kg。

玉米赤霉烯酮是一种强烈的致癌物质,长期摄入可能会对人体健康造成严重影响。

因此,对玉米赤霉烯酮的检测和控制尤为重要。

综上所述,玉米中的毒素检测标准值是保障人们食用玉米及其制品安全的重要依据。

各种玉米毒素的限量标准值的设定,旨在保障人们的健康。

因此,在玉米的生产、加工和销售过程中,对毒素的检测和监控工作显得尤为重要。

只有严格遵守这些标准值,才能确保人们食用玉米的安全性。

希望通过本文的介绍,能够加深人们对玉米毒素检测标准值的了解,提高人们对玉米食品安全的重视程度。

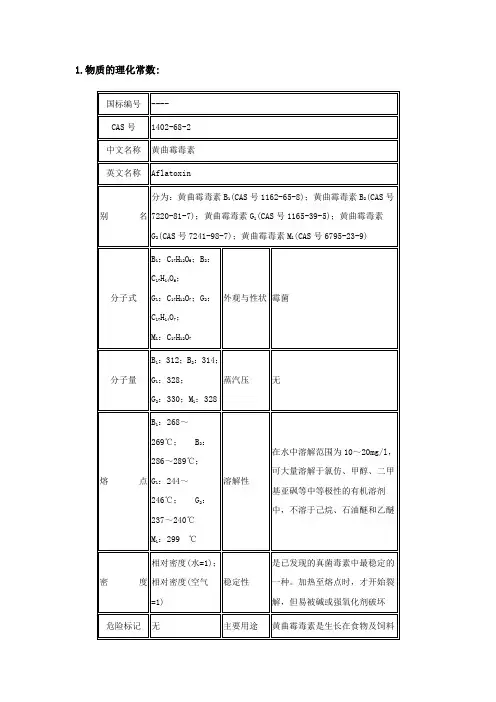

1.物质的理化常数:2.对环境的影响:来源:黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉菌和寄生曲霉菌的代谢产物。

几乎每一种食物或食物制品,在一定的温度和湿度下,都可能生长黄曲霉素。

最主要的是黄曲霉毒素的载体是花生及一系列别的坚果子仁以及玉米、大米、大豆、谷物制品。

一、健康危害人类接触黄曲霉毒素的主要来源是污染的食物,有两种通过膳食的摄入途径:①由受黄曲霉毒素(主要为B1)污染的植物性食物中摄入;②经饲料而进入奶或乳制品(包括乳酪、奶粉等)的黄曲霉毒素(主要为M1)。

诊断:食用受黄曲霉毒素污染的食品,会出现急性中毒。

临床表现以黄疸为主,并有呕吐、厌食和发烧等症状。

重症者在2~3周后将出现腹水、下肢水肿,甚至死亡,死亡前出现胃肠道出血。

长期摄入含黄曲霉毒素食品的动物会出现癌肿,特别是肝癌。

试验证明,黄曲霉素可引起肝细胞变性、坏死,损害肝脏,故它是一类肝毒素。

哺乳动物的细胞培养液中含有微量黄曲霉毒素时,便可使细胞致死,所以它又是一类细胞毒素。

二、毒理学资料及环境行为急性毒性:在黄曲霉毒素中,以B1分布最广,毒性最大,致癌性最强,其半致死量(LD50):大鼠(雄100g)7.2mg/kg;大鼠(雌150g)17.9mg/kg;小鼠9.0mg/kg;兔0.30~0.50mg/kg;猫0.55mg/kg;猴2.2~3.0mg/kg。

黄曲霉的毒(LD50)大小顺序为B1、M1、G1、B2、G2。

致癌:黄曲霉毒性的致癌性极强。

有人曾将黄曲霉毒素与其它致癌物作比较试对大鼠以口致癌剂量为10μg/d,而二甲基亚硝胺为验,证明黄曲霉毒素B1750μg/d,奶油黄为9000μg/d,黄曲霉毒素的强致癌作用由此可见一斑。

除极易导致肝癌外,由于给毒途径不同,还可引起肾、胃、支气管、腺体和皮下组织的癌肿。

大鼠致癌试验表明,大剂量数次摄入和小剂量反复反复摄入均有致癌作用。

据亚洲、非洲一些国家和我国一些地区肝癌浒病学调查结果,食物被黄曲霉毒素污染严重和从膳食中摄入量较高的地区,肝癌的发病率也较高。

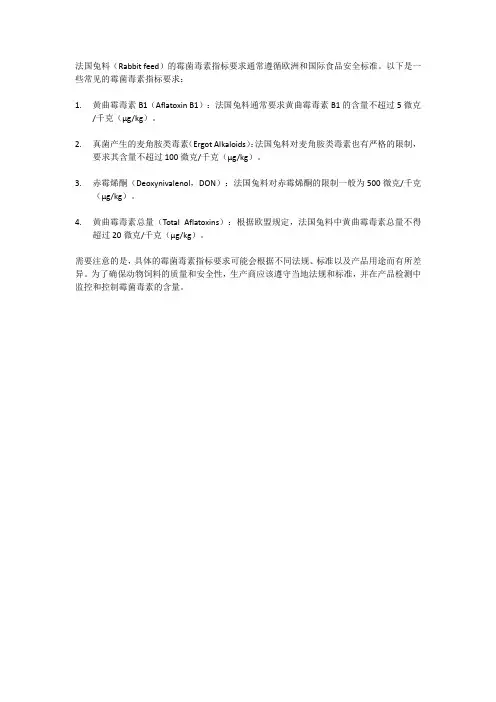

法国兔料(Rabbit feed)的霉菌毒素指标要求通常遵循欧洲和国际食品安全标准。

以下是一些常见的霉菌毒素指标要求:

1.黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1):法国兔料通常要求黄曲霉毒素B1的含量不超过5微克

/千克(µg/kg)。

2.真菌产生的麦角胺类毒素(Ergot Alkaloids):法国兔料对麦角胺类毒素也有严格的限制,

要求其含量不超过100微克/千克(µg/kg)。

3.赤霉烯酮(Deoxynivalenol,DON):法国兔料对赤霉烯酮的限制一般为500微克/千克

(µg/kg)。

4.黄曲霉毒素总量(Total Aflatoxins):根据欧盟规定,法国兔料中黄曲霉毒素总量不得

超过20微克/千克(µg/kg)。

需要注意的是,具体的霉菌毒素指标要求可能会根据不同法规、标准以及产品用途而有所差异。

为了确保动物饲料的质量和安全性,生产商应该遵守当地法规和标准,并在产品检测中监控和控制霉菌毒素的含量。

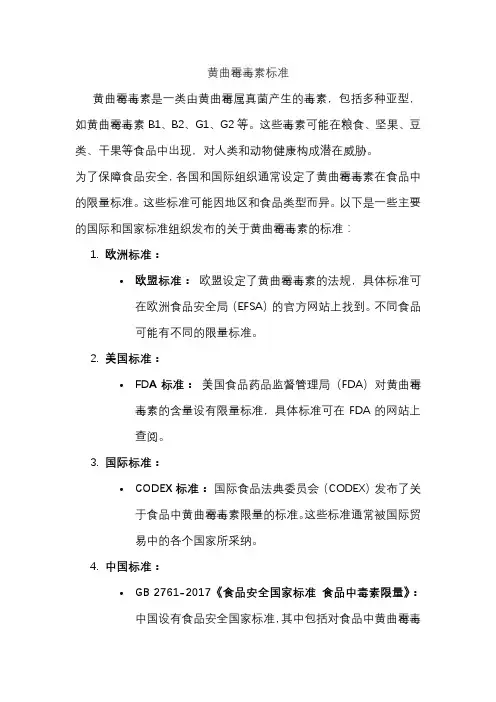

黄曲霉毒素标准

黄曲霉毒素是一类由黄曲霉属真菌产生的毒素,包括多种亚型,如黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2等。

这些毒素可能在粮食、坚果、豆类、干果等食品中出现,对人类和动物健康构成潜在威胁。

为了保障食品安全,各国和国际组织通常设定了黄曲霉毒素在食品中的限量标准。

这些标准可能因地区和食品类型而异。

以下是一些主要的国际和国家标准组织发布的关于黄曲霉毒素的标准:

1.欧洲标准:

•欧盟标准:欧盟设定了黄曲霉毒素的法规,具体标准可在欧洲食品安全局(EFSA)的官方网站上找到。

不同食品

可能有不同的限量标准。

2.美国标准:

•FDA标准:美国食品药品监督管理局(FDA)对黄曲霉毒素的含量设有限量标准,具体标准可在FDA的网站上

查阅。

3.国际标准:

•CODEX标准:国际食品法典委员会(CODEX)发布了关于食品中黄曲霉毒素限量的标准。

这些标准通常被国际贸

易中的各个国家所采纳。

4.中国标准:

•GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中毒素限量》:中国设有食品安全国家标准,其中包括对食品中黄曲霉毒

素的限量标准。

这些标准通常规定了不同食品中黄曲霉毒素的最大容许限量,以确保食品安全。

食品生产者和监管机构通常会监测和检测食品中黄曲霉毒素的含量,以确保其符合相关标准。

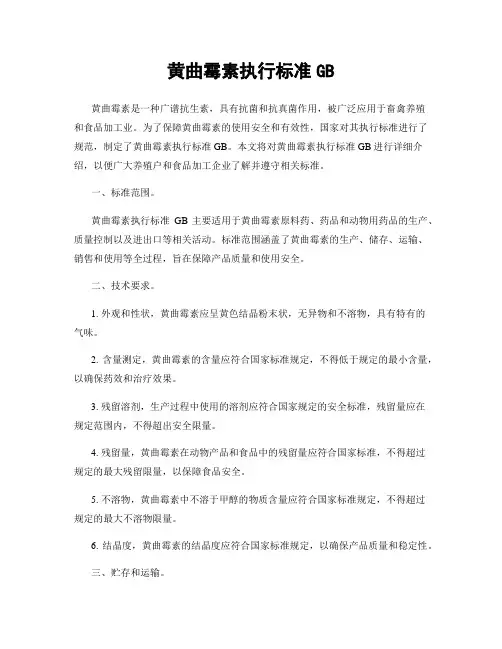

黄曲霉素执行标准GB黄曲霉素是一种广谱抗生素,具有抗菌和抗真菌作用,被广泛应用于畜禽养殖和食品加工业。

为了保障黄曲霉素的使用安全和有效性,国家对其执行标准进行了规范,制定了黄曲霉素执行标准GB。

本文将对黄曲霉素执行标准GB进行详细介绍,以便广大养殖户和食品加工企业了解并遵守相关标准。

一、标准范围。

黄曲霉素执行标准GB主要适用于黄曲霉素原料药、药品和动物用药品的生产、质量控制以及进出口等相关活动。

标准范围涵盖了黄曲霉素的生产、储存、运输、销售和使用等全过程,旨在保障产品质量和使用安全。

二、技术要求。

1. 外观和性状,黄曲霉素应呈黄色结晶粉末状,无异物和不溶物,具有特有的气味。

2. 含量测定,黄曲霉素的含量应符合国家标准规定,不得低于规定的最小含量,以确保药效和治疗效果。

3. 残留溶剂,生产过程中使用的溶剂应符合国家规定的安全标准,残留量应在规定范围内,不得超出安全限量。

4. 残留量,黄曲霉素在动物产品和食品中的残留量应符合国家标准,不得超过规定的最大残留限量,以保障食品安全。

5. 不溶物,黄曲霉素中不溶于甲醇的物质含量应符合国家标准规定,不得超过规定的最大不溶物限量。

6. 结晶度,黄曲霉素的结晶度应符合国家标准规定,以确保产品质量和稳定性。

三、贮存和运输。

黄曲霉素在贮存和运输过程中,应避免阳光直射和雨淋,防潮防潮、防潮,避免与有毒有害物质接触,保持干燥通风,防止受潮、受热和受损。

在运输过程中,应采取防止震荡和包装破损的措施,确保产品质量不受影响。

四、使用注意事项。

黄曲霉素作为一种抗生素药物,在使用过程中需要严格按照医生或兽医的指导进行,不得擅自增减剂量或更改用药方法。

同时,使用过程中要注意避免与其他药物发生相互作用,以免影响疗效和安全性。

五、总结。

黄曲霉素执行标准GB对黄曲霉素的生产、贮存、运输、销售和使用等方面进行了详细规定,旨在保障产品质量和使用安全。

各相关企业和单位在生产和使用过程中应严格按照标准要求进行操作,确保产品质量和使用效果。

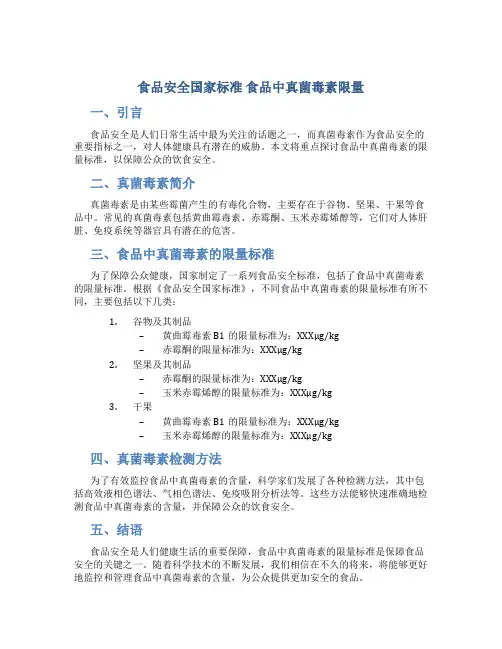

食品安全国家标准食品中真菌毒素限量

一、引言

食品安全是人们日常生活中最为关注的话题之一,而真菌毒素作为食品安全的重要指标之一,对人体健康具有潜在的威胁。

本文将重点探讨食品中真菌毒素的限量标准,以保障公众的饮食安全。

二、真菌毒素简介

真菌毒素是由某些霉菌产生的有毒化合物,主要存在于谷物、坚果、干果等食品中。

常见的真菌毒素包括黄曲霉毒素、赤霉酮、玉米赤霉烯醇等,它们对人体肝脏、免疫系统等器官具有潜在的危害。

三、食品中真菌毒素的限量标准

为了保障公众健康,国家制定了一系列食品安全标准,包括了食品中真菌毒素的限量标准。

根据《食品安全国家标准》,不同食品中真菌毒素的限量标准有所不同,主要包括以下几类:

1.谷物及其制品

–黄曲霉毒素B1的限量标准为:XXXμg/kg

–赤霉酮的限量标准为:XXXμg/kg

2.坚果及其制品

–赤霉酮的限量标准为:XXXμg/kg

–玉米赤霉烯醇的限量标准为:XXXμg/kg

3.干果

–黄曲霉毒素B1的限量标准为:XXXμg/kg

–玉米赤霉烯醇的限量标准为:XXXμg/kg

四、真菌毒素检测方法

为了有效监控食品中真菌毒素的含量,科学家们发展了各种检测方法,其中包括高效液相色谱法、气相色谱法、免疫吸附分析法等。

这些方法能够快速准确地检测食品中真菌毒素的含量,并保障公众的饮食安全。

五、结语

食品安全是人们健康生活的重要保障,食品中真菌毒素的限量标准是保障食品安全的关键之一。

随着科学技术的不断发展,我们相信在不久的将来,将能够更好地监控和管理食品中真菌毒素的含量,为公众提供更加安全的食品。

流动相的梯度变化表(GBT 5009.23-2006 食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定)

标准方法检出限(GBT 23212-2008)

次氯酸钠溶液(消毒用):

取100g漂白粉,加入500ml水,搅拌均匀。

另将80g工业用碳酸钠(Na2CO3·10H2O)溶于500ml温水中,再将两液混合、搅拌、澄清后过滤。

此滤液含次氯酸浓度约为25g/L。

若用漂粉精制备,则碳酸钠的量可以加倍。

所得溶液的浓度约为50g/L。

污染的玻璃仪器用10g/L次氯酸钠溶液浸泡半天或用50g/L次氯酸钠溶液浸泡片刻后,即可达到去毒效果。

(GBT 5009.22-2003 食品中黄曲霉毒素B1的测定)

AFT B1标准溶液配制

1 仪器校正,测定重铬酸钾溶液的摩尔消光系数,以求出使用仪器的校正因素f

2 标准溶液配制,配制AFT B1标准溶液,用紫外分光光度计测此溶液最大吸收峰的波长及该波长的吸光度值,计算AFT B1标准液浓度,后用苯-乙腈混合液调到标准液为10.0ug/ml,并用分光光度计核对浓度。

(GBT 5009.22-2003 食品中黄曲霉毒素B1的测定)。

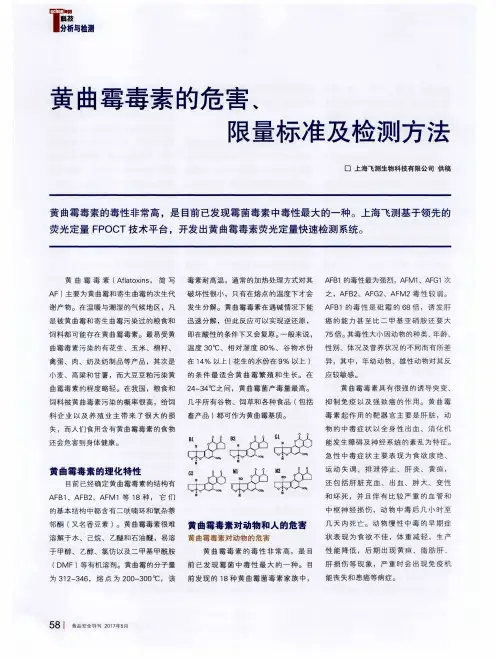

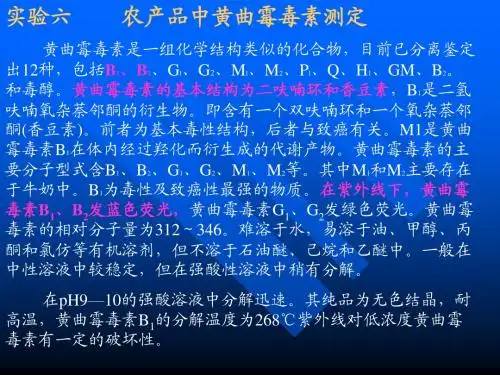

黄曲霉毒素的危害、限量标准及快速定量检测方法黄曲霉毒素(Aflatoxins,简写 AF)主要为黄曲霉和寄生曲霉的次生代谢产物。

在温暖与潮湿的气候地区粮食和饲料凡是被黄曲霉和寄生曲霉污染的都可能存在黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素最易污染的有花生、玉米、棉籽、禽蛋、肉、奶及奶制品,其次是小麦、高粱和甘薯,大豆粕被黄曲霉毒素污染的程度轻些。

在我国,粮食和饲料被黄曲毒素污染的概率很高, 给饲料企业以及养殖业主带来了很大的损失,人们食用含有黄曲霉毒素的食物危害到人体健康。

一、黄曲霉毒素的理化特性目前已经确定的黄曲霉毒素的结构有AFB1、AFB2、AFM1等 18 种, 它们的基本结构中都含有二呋喃环和氧杂萘邻酮(又名香豆素), 前者为其具有毒性的结构,后者可能与其的致癌性有关。

黄曲霉毒素很难溶解于水、己烷、乙醚和石油醚,易溶于甲醇、乙醇、氯仿以及二甲基甲酰胺(DMF)等有机溶剂中。

分子量为 312-346,熔点为 200-300℃,黄曲霉毒素耐高温,通常加热处理方式对其的破坏很小, 只有在熔点的温度下才能发生分解。

黄曲霉毒素遇碱情况下能迅速分解, 但此应可逆, 即在酸性的条件下又能复原。

一般来说,温度30℃、相对湿度80%、谷物水份在14%以上(花生的水份在9%以上)最适合黄曲霉繁殖和生长。

在 24-34℃之间, 黄曲霉菌产毒量最高。

几乎所有谷物、饲草和各种食品(包括畜产品)都可作为黄曲霉基质。

二、黄曲霉毒素对动物和人的危害2.1 黄曲霉毒素对动物的危害黄曲霉毒素的毒性非常高,是目前已发现霉菌中毒性最大的一种。

目前发现的18种黄曲霉菌毒素家族中, AFB1的毒性最为最为强烈,AFM1、AFG1 次之,AFB2、AFG2、AFM2 毒性较弱。

AFB1的毒性是砒霜的68倍,其诱发肝癌的能力甚至比二甲基亚硝胺大75倍之多。

其毒性的大小因动物的种类、年龄、性别、体况及营养状况的不同而有所差异,年幼动物、雄性动物较敏感。

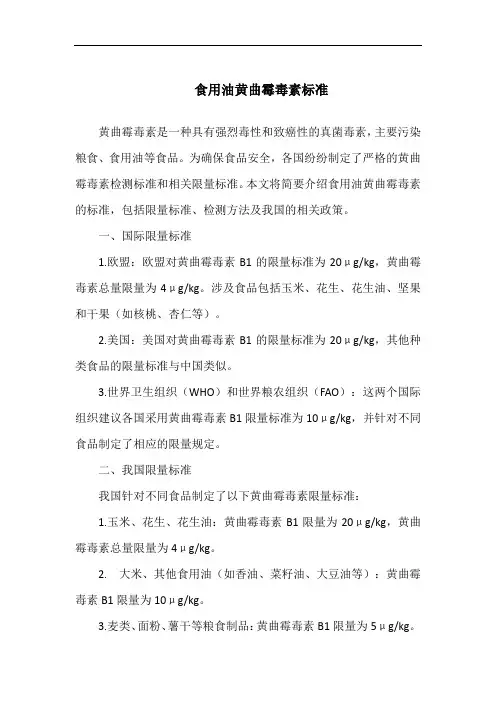

食用油黄曲霉毒素标准黄曲霉毒素是一种具有强烈毒性和致癌性的真菌毒素,主要污染粮食、食用油等食品。

为确保食品安全,各国纷纷制定了严格的黄曲霉毒素检测标准和相关限量标准。

本文将简要介绍食用油黄曲霉毒素的标准,包括限量标准、检测方法及我国的相关政策。

一、国际限量标准1.欧盟:欧盟对黄曲霉毒素B1的限量标准为20μg/kg,黄曲霉毒素总量限量为4μg/kg。

涉及食品包括玉米、花生、花生油、坚果和干果(如核桃、杏仁等)。

2.美国:美国对黄曲霉毒素B1的限量标准为20μg/kg,其他种类食品的限量标准与中国类似。

3.世界卫生组织(WHO)和世界粮农组织(FAO):这两个国际组织建议各国采用黄曲霉毒素B1限量标准为10μg/kg,并针对不同食品制定了相应的限量规定。

二、我国限量标准我国针对不同食品制定了以下黄曲霉毒素限量标准:1.玉米、花生、花生油:黄曲霉毒素B1限量为20μg/kg,黄曲霉毒素总量限量为4μg/kg。

2. 大米、其他食用油(如香油、菜籽油、大豆油等):黄曲霉毒素B1限量为10μg/kg。

3.麦类、面粉、薯干等粮食制品:黄曲霉毒素B1限量为5μg/kg。

4.发酵食品(如酱油、食用醋、豆豉、腐乳制品等):不得检出黄曲霉毒素。

5.乳及乳制品、新鲜猪组织(如肝、肾、血、瘦肉等):黄曲霉毒素B1限量为0.5μg/kg。

三、检测方法为保证食品中黄曲霉毒素检测的准确性和可靠性,我国采用了多种检测方法,包括:1.高效液相色谱法(HPLC):适用于食用油、粮食等样品中黄曲霉毒素B1的检测。

2.酶联免疫法(ELISA):适用于各类食品中黄曲霉毒素的快速检测。

3.荧光定量PCR法:适用于黄曲霉毒素基因的定量检测。

4.食用油黄曲霉毒素检测仪:采用进口荧光微球,稳定性高,检测速度快,适用于各类企业、检测机构和政府部门。

四、总结食用油黄曲霉毒素标准为确保食品安全提供了重要依据。

通过严格的限量标准和高效的检测方法,有助于防止黄曲霉毒素污染的食品进入市场,保障消费者健康。

黄曲霉毒素含量标准

黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,是一种常见的致癌物质,长期食用黄曲霉毒素超标的食品会增加肝癌、胃癌等癌症的发生几率。

不同食品中黄曲霉毒素的限量标准不同。

1.玉米、花生及其制品:每公斤中黄曲霉素含量小于或等于20

微克是合格的。

2.食用油:每公斤中黄曲霉素含量小于或等于10微克是合格的。

3.婴儿代乳食品:每公斤中黄曲霉素含量小于或等于5微克是合格的。

如果超过上述标准,则表明该食品中黄曲霉毒素超标。

为了减少黄曲霉毒素的摄入,建议在购买食品时选择正规渠道购买,避免购买和使用过期、霉变的食品。

国家食品药品监督管理局为进一步加强中药材的质量控制,对黄曲霉毒素、重金属及有害元素、农药残留量等有害物质的控制方法、限度值以及重点品种进行试验研究,拟在2010年版《中国药典》的基础上,进一步增加中药的安全性指标控制项目,尤其是加强对中药材中重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量的控制。

北京泰乐祺实验室—pribo(普瑞邦)中国独家代理,最近针对湖北药检所出台的限量标准如下:

对《中国药典》收载的柏子仁、莲子、使君子、槟榔、麦芽、肉豆蔻、决明子、远志、薏苡仁、大枣、地龙、蜈蚣、水蛭、全蝎等14味药材及其饮片品种项下增加“黄曲霉毒素”检查项目,限度为“黄曲霉毒素B1不得过5μg/kg;黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2总量不得过10μg/kg”。

提出了自己的检测方案及实验数据。

黄曲霉素限制标准

咱老百姓过日子,可不能不知道黄曲霉素限制标准啊!这黄曲霉素可不是好惹的家伙,就像家里的一个“小捣蛋鬼”,稍不注意就可能惹出大麻烦。

你想想看,要是你吃的东西里有超标的黄曲霉素,那不就等于给身体请了个“破坏大王”进去嘛!黄曲霉素一般容易藏在那些发霉的食物里,比如发了霉的花生、玉米、坚果啥的。

咱可不能因为舍不得扔掉那些发霉的食物,就把自己的身体给搭进去呀,那多不划算!

这黄曲霉素的危害可大着呢,就像一只小虫子在身体里慢慢啃噬。

它可能会让你的肝脏受伤,时间长了,说不定还会惹出大毛病来呢。

咱可不能拿自己的健康开玩笑,对不对?

那怎么知道食物里的黄曲霉素有没有超标呢?这就需要咱多留个心眼儿啦。

买东西的时候,一定要选正规的、信得过的牌子,可别贪小便宜买那些来路不明的东西。

要是看到食物有发霉的迹象,哪怕只有一点点,也别犹豫,赶紧扔掉!别心疼那点小钱,健康才是最重要的呀!

平时在家储存食物也要注意,要放在干燥、通风的地方,别让它们受潮发霉了。

要是发现家里的食物有发霉的,就赶紧清理掉,别让它们污染了其他好的食物。

你说,咱每天都要吃东西,要是不注意黄曲霉素,那不就等于给自己埋了个“定时炸弹”嘛!咱可不能这么傻呀!

所以呀,大家一定要重视这个黄曲霉素限制标准,就像重视每天要吃饭睡觉一样。

别觉得这是小事一桩,等到真出了问题可就来不及啦!咱要好好保护自己的身体,让那些坏家伙无处可逃。

大家都记住了吗?一定要记住哦!别不当回事儿,身体可是自己的呀,得好好爱护才行呢!。

饲料黄曲霉毒素限量标准

一、国家标准

在国家标准中,13078-2017《饲料卫生标准》明确规定了饲料中黄曲霉毒素的限量标准。

具体标准如下:

1. 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料等饲料原料中黄曲霉毒素B1的限量值为100μg/kg。

2. 玉米、豆粕、麦芽等单一饲料原料中黄曲霉毒素B1的限量值为20μg/kg。

3. 仔猪、生长育肥猪、妊娠母猪、哺乳母猪等动物饲料中黄曲霉毒素B1的限量值为50μg/kg。

4. 产蛋鸡、肉用鸡等动物饲料中黄曲霉毒素B1的限量值为10μg/kg。

二、行业标准

在行业标准中,1464-2014《饲料中黄曲霉毒素的测定》详细规定了饲料中黄曲霉毒素的测定方法,包括提取、净化、衍生化、分离和检测等步骤。

该标准提供了多种检测方法,如液相色谱法、荧光光谱法、酶联免疫法等,可用于不同类型饲料样品的检测。

三、地方标准

在一些地方,如广东省和四川省,也制定了地方标准对饲料中黄曲霉毒素的限量进行了规定。

这些地方标准通常是在国家标准和行业标准的基础上,结合当地实际情况而制定的。

例如,广东省的地方标准规定饲料原料和产品中黄曲霉毒素B1的限量值分别为100μg/kg和20μg/kg,而四川省的地方标准规定饲料原料和产品中黄曲霉毒素B1的限量值分别为50μg/kg和10μ

g/kg。

总之,为了确保饲料安全,我国制定了一系列标准和法规来限制饲料中黄曲霉毒素的含量。

这些标准不仅规定了黄曲霉毒素的限量值,还提供了多种检测方法,以确保饲料的质量和安全。

大豆中黄曲霉毒素标准

大豆中黄曲霉毒素标准如下:

1.黄曲霉毒素B1不得超过5μg/kg。

2.黄曲霉毒素B2不得超过10μg/kg。

3.黄曲霉毒素G1不得超过10μg/kg。

4.黄曲霉毒素G2不得超过20μg/kg。

黄曲霉毒素主要存在于发霉的大米、玉米、小麦、大豆、花生等食物中。

此外,泡了好几天的木耳、小作坊里的自榨油等也会存在黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素是由曲霉属中的黄曲霉和寄生曲霉附着在食物上所产生的有毒代谢产物,主要是由于食品没有及时地晒干,或储存不当,比如保存在潮湿环境中、开封后没有及时密封等,都会引发黄曲霉素霉变。

黄曲霉素的毒性及致癌性很强,若出现食物发霉一定要及时扔掉,不要继续食用。

日常中食用的粮食或豆类,一旦发霉一定要及时扔掉,不要继续食用。

在做菜之前可以先把油加热然后再加盐,可以消除一定量的黄曲霉素,多吃新鲜蔬菜和水果。

如需更多大豆中黄曲霉毒素标准相关内容,可以咨询食品安全专业人士或查阅食品安全法律法规。