涵洞洞口长度计算

- 格式:xls

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:3

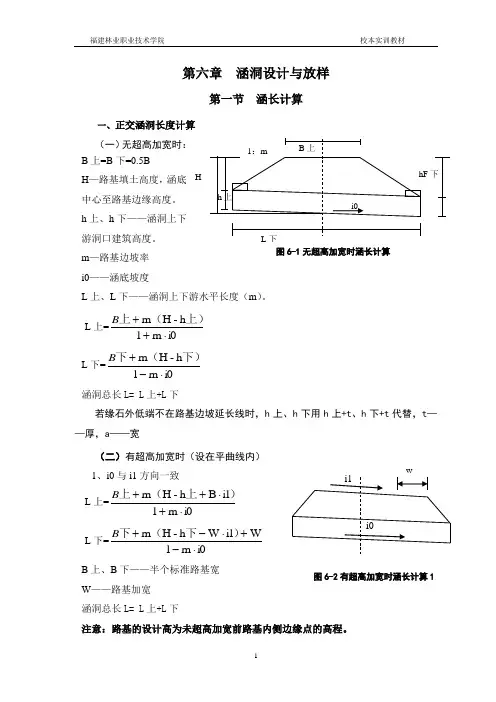

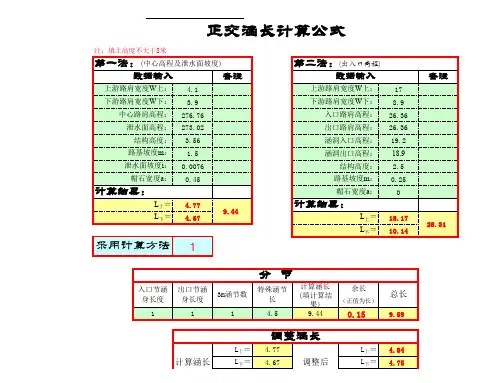

第六章 涵洞设计与放样第一节 涵长计算一、正交涵洞长度计算(一)无超高加宽时: B 上=B 下=0.5BH —路基填土高度,涵底中心至路基边缘高度。

h 上、h 下——涵洞上下游洞口建筑高度。

m —路基边坡率 i0——涵底坡度L 上、L 下——涵洞上下游水平长度(m )。

L 上=i0m 1h -H m ⋅++上)(上BL 下=i0m 1h -H m ⋅-+下)(下B涵洞总长L= L 上+L 下若缘石外低端不在路基边坡延长线时,h 上、h 下用h 上+t 、h 下+t 代替,t ——厚,a ——宽(二)有超高加宽时(设在平曲线内) 1、i0与i1方向一致 L 上=i0m 1i1B h -H m ⋅+⋅++)上(上BL 下=i0m 1W i1W h -H m ⋅-+⋅-+)下(下BB 上、B 下——半个标准路基宽 W ——路基加宽 涵洞总长L= L 上+L 下注意:路基的设计高为未超高加宽前路基内侧边缘点的高程。

图6-2有超高加宽时涵长计算12、i0与i1方向相反L 上=i0m 1i1h -H m ⋅+⋅-++)上(上W W BL 下=i0m 1i1B h -H m ⋅-⋅++)下(下B涵洞总长L= L 上+L 下(三)斜交斜做涵洞因:L 上•cos α=B 上+ m (H- h 上- L 上•i0)+a 所以: L 上=i0m c ah -H m ⋅+++αos B 上)(上同理:L 下=i0m c ah -H m ⋅-++αos B 下)(下实训项目:根据已知条件计算涵洞长度。

实训时间:2课时。

图6-3有超高加宽时涵长计算2图6-4斜交斜做涵长计算第二节 涵址测量一、 涵位中桩钉设直线上的涵位用花杆穿线的办法(经违仪)确定中桩,或用全站仪坐标法定设中桩。

曲线上的涵位用切线支距法定设中桩。

切线支距法步骤:1、预估ZY 到涵中心桩的曲线长。

2、查切线支距X 、Y ,或根据曲线长和偏角计算X 、Y 。

![涵洞长度计算[宝典]](https://uimg.taocdn.com/84360816bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e12.webp)

涵洞设计与放样第一节 涵长计算一、正交涵洞长度计算(一)无超高加宽时:B 上=B 下=0.5BH —路基填土高度,涵底中心至路基边缘高度。

h 上、h 下——涵洞上下游洞口建筑高度。

m —路基边坡率i0——涵底坡度L 上、L 下——涵洞上下游水平长度(m )。

L 上=i0m 1h -H m ⋅++上)(上BL 下=i0m 1h -H m ⋅-+下)(下B涵洞总长L= L 上+L 下若缘石外低端不在路基边坡延长线时,h 上、h 下用h 上+t 、h 下+t 代替,t ——厚,a ——宽(二)有超高加宽时(设在平曲线内)1、i0与i1方向一致L 上=i0m 1i1B h -H m ⋅+⋅++)上(上BL 下=i0m 1Wi1W h -H m ⋅-+⋅-+)下(下B图6-1无超高加宽时涵长计算B 上、B 下——半个标准路基宽W ——路基加宽涵洞总长L= L 上+L 下注意:路基的设计高为未超高加宽前路基内侧边缘点的高程。

2、i0与i1方向相反L 上=i0m 1i1h -H m ⋅+⋅-++)上(上W W BL 下=i0m 1i1B h -H m ⋅-⋅++)下(下B涵洞总长L= L 上+L 下(三)斜交斜做涵洞因:L 上•cos α=B 上+ m (H- h 上- L 上•i0)+a 所以:L 上=i0m c ah -H m ⋅+++αos B 上)(上同理:L 下=i0m c ah -H m ⋅-++αos B 下)(下图6-2有超高加宽时涵长计算1图6-3有超高加宽时涵长计算2图6-4斜交斜做涵长计算第二节 涵址测量一、 涵位中桩钉设直线上的涵位用花杆穿线的办法(经违仪)确定中桩,或用全站仪坐标法定设中桩。

曲线上的涵位用切线支距法定设中桩。

切线支距法步骤:1、预估ZY 到涵中心桩的曲线长。

2、查切线支距X 、Y ,或根据曲线长和偏角计算X 、Y 。

3、沿切线方向量X 、垂直距离Y 得中心桩。

4、若该点不是河沟中心,则再估。

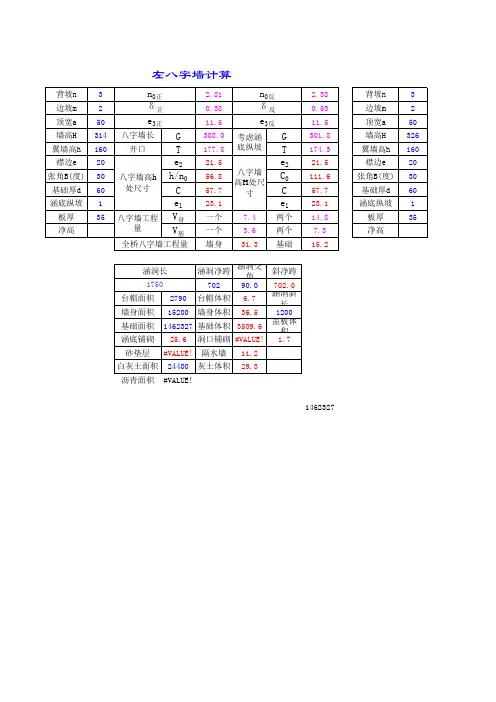

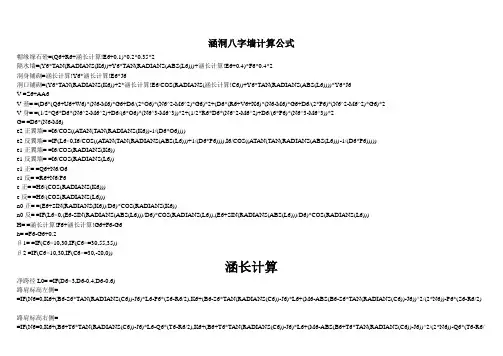

涵洞八字墙计算公式帽缘缘石砼=(Q6+R6+涵长计算!E6+0.1)*0.2*0.35*2隔水墙=(Y6*TAN(RADIANS(K6))+Y6*TAN(RADIANS(ABS(L6)))+涵长计算!E6+0.4)*F6*0.4*2洞身铺砌=涵长计算!Y6*涵长计算!E6*J6洞口铺砌=(Y6*TAN(RADIANS(K6))+2*涵长计算!E6/COS(RADIANS(涵长计算!C6))+Y6*TAN(RADIANS(ABS(L6))))*Y6*J6V =Z6+AA6V基= =(D6*(Q6+U6+W6)*(N6-M6)*G6+D6/(2*O6)*(N6^2-M6^2)*G6)*2+(D6*(R6+V6+X6)*(N6-M6)*G6+D6/(2*P6)*(N6^2-M6^2)*G6)*2V身= =(1/2*Q6*D6*(N6^2-M6^2)+D6/(6*O6)*(N6^3-M6^3))*2+(1/2*R6*D6*(N6^2-M6^2)+D6/(6*P6)*(N6^3-M6^3))*2G= =D6*(N6-M6)e2正翼墙= =I6/COS((A TAN(TAN(RADIANS(K6))-1/(D6*O6))))e2反翼墙= =IF(L6<0,I6/COS((A TAN(TAN(RADIANS(ABS(L6)))+1/(D6*P6)))),I6/COS((ATAN(TAN(RADIANS(ABS(L6)))-1/(D6*P6)))))e1正翼墙= =I6/COS(RADIANS(K6))e1反翼墙= =I6/COS(RADIANS(L6))c1正= =Q6+N6/O6c1反= =R6+N6/P6c正= =H6/(COS(RADIANS(K6)))c反= =H6/(COS(RADIANS(L6)))n0正= =(E6+SIN(RADIANS(K6))/D6)*COS(RADIANS(K6))n0反= =IF(L6<0,(E6-SIN(RADIANS(ABS(L6)))/D6)*COS(RADIANS(L6)),(E6+SIN(RADIANS(ABS(L6)))/D6)*COS(RADIANS(L6)))H= =涵长计算!F6+涵长计算!G6+F6-G6h= =F6-G6+0.2β1= =IF(C6<10,30,IF(C6>=30,55,35))β2 =IF(C6<10,30,IF(C6>=30,-20,0))涵长计算净跨径L0= =IF(D6<3,D6-0.4,D6-0.6)路肩标高左侧==IF(N6=0,K6+(B6-S6*TAN(RADIANS(C6))-J6)*L6-P6*(S6-R6/2),K6+(B6-S6*TAN(RADIANS(C6))-J6)*L6+(M6-ABS(B6-S6*TAN(RADIANS(C6))-J6))^2/(2*N6))-P6*(S6-R6/2)路肩标高右侧==IF(N6=0,K6+(B6+T6*TAN(RADIANS(C6))-J6)*L6-Q6*(T6-R6/2),K6+(B6+T6*TAN(RADIANS(C6))-J6)*L6+(M6-ABS(B6+T6*TAN(RADIANS(C6))-J6))^2/(2*N6))-Q6*(T6-R6/2)涵长L左=(S6+O6*(U6-H6-F6-G6))/(COS(RADIANS(C6))+O6*I6) 涵长L右=(T6+O6*(V6-H6-F6-G6))/(COS(RADIANS(C6))-O6*I6) 涵长L全长=W6+X6。

假设有一条直线上的斜交涵洞,其中一条边的长度为$a$,另一条边的长度为$b$,且两条边的夹角为$\theta$。

这样的斜交涵洞的长度可以用勾股定理求得,公式为:

$$L = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta}$$

其中,$L$是斜交涵洞的长度,$a$和$b$是两条边的长度,$\theta$是两条边的夹角(单位为弧度)。

注意,当$\cos \theta < 0$时,斜交涵洞的长度是负数。

这种情况通常出现在两条边的夹角大于$90^\circ$的情况下。

例如,假设有一条长度为$3$的直线和另一条长度为$4$的直线,且两条直线的夹角为$60^\circ$。

那么斜交涵洞的长度就可以用上述公式计算得到:

$$L = \sqrt{3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos 60^\circ} = \sqrt{9 + 16 - 24 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{25 - 12} = \sqrt{13} \approx 3.6056$$

因此,斜交涵洞的长度为$3.6056$。

涵洞计算1、涵洞的布设本路段小桥涵设置时主要考虑了:上游洞口应考虑流向,下游洞口以不危及农田村镇为原则,同时考虑到圆管涵利于施工,又经济简便,所以大部分形式均采用无压力式圆管涵形式(除K2+190处,设置盖板涵)。

本设计所取标准跨径为1.0m 。

本设计中涵洞的位置以及孔径见表8-3所示:表8-3 涵洞一览表管涵的标准跨径通常取50、75、100、125、150(cm )。

下面以排水总体规划图中K16+708处的涵洞计算为例。

采用的方法为径流形成法,此法是以暴雨资料为主推算小流域洪水流量的一种方法,是公路部门目前普遍使用的一种计算方法,该公式只适用于汇水面积F ≤30 km2的小流域。

汇水面积:0.132km ,主河沟平均比降:12.4%,流域土壤吸水类属:Ⅲ,年平均降雨量:793mm ,设计洪水频率1/50,汇流时间:30min ,径流系数:0.95,粗糙度系数n=0.014。

我国公路系统最常采用的是公路科学研究所提出的简化公式,其中未考虑洪峰削减的公式为:由涵洞设计手册得洪峰流量计算:。

()βγδϕ54230m z -h F Q =式中 Q P ——规定频率为P 时的雨洪设计流量(m 3/s )F ——汇水面积(km 2) h ——暴雨径流厚度(mm ) Z ——被植物或坑挖滞流的径流厚度φ——地貌系数,根据地型、汇水面积F 、主河沟平均坡 度I z 决定β——洪峰传播的流量折减系数,由汇水面积重心至桥涵的距离(L 0=0.3Km<1Km )及汇水区的类型(丘陵汇 水区)综合查表3.2-10得 γ——汇水区降雨不均匀的折减系数δ——考虑湖泊或小水库调节作用对洪峰流量影响的折减系数根据已知条件查《公路桥涵设计手册·涵洞》表4-8、表4-11、表4-12、表4-13、表4-14、表4-15,分别得地貌系数0ϕ取0.09,常用迳流厚度h 取45mm ,植物坑洼滞留的迳流厚度z 取10mm ,洪峰传播的流量折减系数β取1、降水不均匀折减系数γ取1.0、小水库(湖泊)调节折减系数δ取1。

涵长计算实例

例题:路基线路下坡段有一涵洞,里程为K10+210,线路纵坡为-3.5%,路基双向横坡2%,填高8m为一台阶,平台宽2米,边坡坡比1:1.5,涵洞斜交35度,涵洞基础高1m,墙身高4m,盖板50cm,涵洞流水坡度5%,根据已知条件,设计一涵洞,求出涵洞的长度,出水口及入水口基础顶面标高?如下图:

答:假设K10+210断面图中涵洞中线左侧涵长为L1,右侧涵长为L2,则涵洞的实际长度为L1/cos35+ L2/cos35=(L1+L2)/cos35,涵洞的出水口里程为K10+210+L1tg35,入水口里程为K10+210-L2tg35 根据涵洞出水口涵顶高程利用横坡断面计算和线路里程推算建立等式:

1)1338.254+4+0.5-L1/cos35*5%+8+(L1-12.5-2-12)/1.5=1352.754 -12.5*2%-L1tg35*3.5%

解得:L1=30.813,L1/cos35=37.615米

2)1338.254+4+0.5+L2/cos35*5%+8+(L1-12.5-2-12)/1.5=1352.754

-12.5*2%+L1tg35*3.5%

解得:L2=27.612,L2/cos35=33.708米

则涵长=37.615+33.708=71.323米

涵洞出水口高程为1338.254-37.615*5%=1336.373 涵洞入水口高程为1338.254+33.708*5%=1339.939。

桩号

EK0+513洞口长度(m洞口标高涵顶标高边坡坡度翼墙底高

7.505914418394.980704399.816 1.6550.3

涵洞标高设计

涵洞设计长度左侧设计填

土高(cm)

右侧设计

填土高

左侧路面

标高

左侧边坡坡度

5420.27100356.85403.86 1.685

1.684990367

盖板中厚涵洞高度涵洞坡度(洞

口外高洞口内

低为正)

左上、右

下)翼墙

与涵轴角

度

左下/右

上翼墙与

涵轴角度

0.464-0.053025

涵洞路面长度(cm)

右侧路面

标高

右侧边坡坡度

涵洞坡度

(左高右

低为正)

左侧边坡

涵长(cm)

左侧涵顶

高度4621404.118 1.6550.05155.41402.938

398.408

涵轴与路

线交角(右偏角)

净正跨径

(m)

(左上、右

下)洞口翼墙

外撇宽度

(右上左下)

洞口翼墙外撇

宽度

洞身斜长左上洞口长度

左下洞口长

度

604 3.752957209 5.530451223 4.618802154 6.0623582867.8398523

右侧边坡涵长右侧涵顶高度

643.87400.228

395.698。