“络病学说”与中医临床文献研究(一)

- 格式:docx

- 大小:18.16 KB

- 文档页数:3

络病理论【络病理论的临床应用(一)】络病理论【络病理论的临床应用(一)】中医学“脉”在解剖形态上与西医学血管具有同一性,运行血液的脉相当于人体的大血管,从脉主干依次分出、逐层细分、遍布全身的脉络相当于从大血管依次分出的中小血管、微血管,包括微循环。

由此可见,中医学“脉”包括了西医学整个血管系统,即动脉系统和静脉系统,广义的“脉络一血管系统病”涵盖了发生在动静脉系统的各类血管病变,如以动脉粥样硬化为主要病理机制的冠心病、缺血性脑血管病、闭塞性动脉硬化症等,以血管炎症为主要病理表现的血栓闭塞性脉管炎、多发性大动脉炎、结节性动脉炎等,以及动静脉瘘、动脉瘤等其他血管疾病。

由于动脉粥样硬化病变为严重危害人类健康的重大疾病,本文所讨论的“脉络一血管系统病”主要指动脉粥样硬化引起的脏腑组织缺血改变的疾病。

冠心病辨证论治病位心。

病机病理心络郁滞或心络虚滞为发病之本,基本病理环节为心络瘀阻、心络绌急、心络瘀塞。

分型辨治心络郁滞:证候为胸中憋闷,其人常欲蹈其胸上,按揉、叩击、捶打、足蹈胸膺可使胸闷暂缓,或未发作时欲饮热汤水,善太息,遇情志刺激胸闷加重,舌淡红,苔薄白,脉弦。

治法为流气畅络。

方药:旋覆花汤加减。

药物组成:旋覆花12g(包煎),薤白12g,菖蒲12g,郁金12g,降香9g,川芎9g,葱管3根。

加减:本方常用于冠心病早期,若络气郁结明显,症见胸胁胀痛或攻痛,每因情志刺激而诱发或加重,脘腹胀满、食少纳呆、大便失调、脉象沉弦者,上方合用柴胡疏肝散(《景岳全书》)、枳壳煮散(《本事方》)加减;兼血瘀者,症见胸闷胸痛,唇青舌紫或舌有瘀斑,脉沉涩者,加鸡血藤、丹参、三七粉;症见舌红少苔,焦虑眠差者加百合、生地;食后腹胀、胸闷加重者加苍术、厚朴、陈皮。

心络虚滞:证候为心痛隐隐,反复发作,心悸怔忡,少气乏力,气短懒言,自汗,活动后加重,舌淡脉虚。

治法:补气荣络。

方药:参芪生脉饮(自拟)加味。

药物组成:人参9g(另煎),黄芪30g,麦冬12g,五味子9g,当归12g。

《内经》络脉络病理论及其临床意义邱幸凡湖北中医学院络脉是经络的有机组成部分,络脉络病理论是经络学说不可分割的重要内容。

《内经》分别在有关篇章中对络脉流注及其循行分布、络脉的生理功能及其病理病证、络病的治则治法及通络方法等方面作了较为详细的论述,初步形成了比较系统的络脉理论。

由于络脉在经络中的从属地位,络脉络病理论尚未引起足够的重视,更缺乏系统的阐发。

随着医疗实践的发展,络脉络病理论的临床指导意义日益显示出来,因此,从理论和实践上进一步阐明《内经》络脉络病理论,具有十分重要的意义。

提纲简介一、络脉的循行分布规律二、络脉的气血流注特点三、络脉的独特生理功能四、络脉的基本病理变化提纲简介五、络脉病变的主要病证六、络脉望诊法及其应用七、络病的治则治法及治疗方法八、络脉络病理论的发展及其临床意义一、络脉的循行分布规律在十四络脉系统中,尽管络脉众多,纷繁复杂,然而它在全身的分布却并不是杂乱无章,而是以经脉为纪,井然有序,具有一定的规律性。

(一)广泛分布性(二)沿经分布性(三)表里相对性(一)广泛分布性在经络系统中,经脉是其主体,络脉则是其必不可少的补充,络脉广泛分布,无处不到,弥补了经脉线状分布的不足《灵枢〃经脉》说:‚诸络皆不能经大节之间,必行绝道而出入……其会皆见于外。

‛在络脉系统中,十二经脉之别络均起于四肢,并走向其相表里的经脉;任脉之别络散于腹,督脉之别散于头,并别走足太阳经;脾之大络散布于前后胁肋,胃之大络出于左乳下。

孙络的分布更为广泛,它自络别出后,愈分愈多,面性弥散全身各部,正如张介宾所说:‚凡人遍体细脉,即皆肤腠之孙络也。

‛络与经其气相通,络自经别出后,多沿本经分布,或内达脏腑组织,或外布于皮肤肌腠。

(二)沿经分布性手心主之别,‚循经以上,系于心包络‛手少阴之别,‚循经入于心中,系舌本,属目系‛手太阴之别,‚并太阴之经,直入掌中‛首先,在大络中如(二)沿经分布性其次,孙络亦多是以经脉为纪内外布散的。

应用络病理论探讨强直性脊柱炎的中医发病机制及治疗强直性脊柱炎(AS)是一种以中轴关节和肌腱韧带附着点的慢性炎症为主的易致残性全身性疾病,目前具体病因及发病机制尚未完全清楚,西医治疗以缓解症状为主,往往因副作用较大或价格昂貴不能坚持,本文从络病学说探讨AS 的中医发病机制,指出AS属中医络病,“督络瘀阻”是本病的基本病机,瘀阻日久,“络息成积”是本病的病理基础;治疗以“通络”为主,并配合应用外治法“长蛇灸”治疗本病,旨在探索提高疗效的新途径。

标签:络病理论;发病机制;中药;长蛇灸;强直性脊柱炎强直性脊柱炎(ankylosing spondyiitis,AS)是一种血清阴性的、原因未明、以中轴关节和肌腱韧带附着点的慢性炎症为主的全身性疾病,主要累及骶髂关节、髋关节、椎间关节、肋椎关节,以骶髂关节病变最为多见,另有约1/3患者可见周围关节症状[1],除中轴关节外,还可累及外周关节及关节外器官,出现皮肤黏膜受累,眼部出现急性前葡萄膜炎、急性虹膜炎等[2],心血管受累出现主动脉瓣下纤维化、房室传导阻滞等,肺部受累出现肺尖纤维化、囊变甚至空洞等[3],肾脏受累占13.3%~35.0%[4],包括IgA肾病、肾脏淀粉样变等系统病变[5]。

目前具体病因及发病机制尚未完全清楚,普遍认为与以下因素有关:①遗传因素:AS具有明显家族聚集现象,与人类白细胞抗原B27(HLA-B27)存在强关联,90%以上的AS患者HLA-B27阳性,提示AS的发病具有很强的遗传性危险因素,而且疾病的严重程度很大程度也由遗传决定[6]。

②环境因素:HLA-B27阳性的单合子双胞胎中发病不同,而且10% AS患者不带有HLA-B27,表明环境因子也很重要,其中以感染较多,Ebringer发现患者大便中肺炎克雷伯杆菌阳性率明显高于对照组,且与病情活动有关,提示肠道非特异性炎症可能促进细菌抗原或代谢产物进入循环,激发免疫性或非免疫性炎症机制,诱发关节炎症[7]。

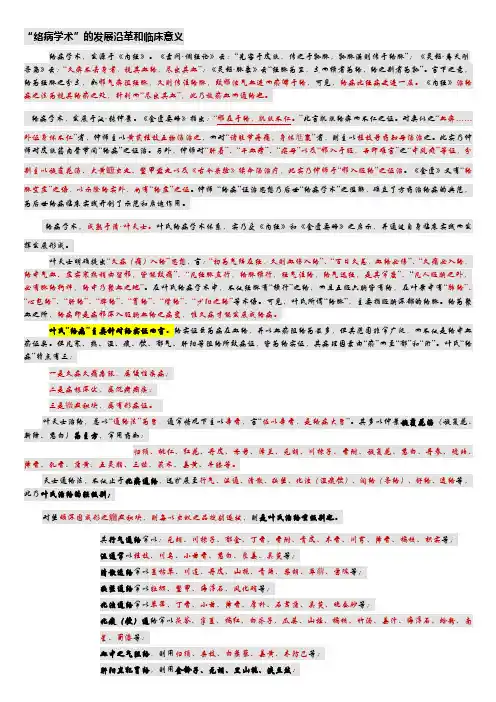

“络病学术”的发展沿革和临床意义络病学术,发源于《内经》。

《素问·调经论》云:“先客于皮肤,传之于孙脉,孙脉满则传于络脉”;《灵枢·寿夭刚柔篇》云:“久痹不去身者,视其血络,尽出其血”;《灵枢·脉象》云“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙”。

言下之意,络为经脉之分支,如邪气痹阻经脉,久则传注络脉,致邪浊气血进而瘀滞于络,可见,络病比经病更进一层。

《内经》治络病之法为视其络瘀之处,针刺而“尽出其血”,此乃放瘀血而通络也。

外证身体不仁”者,仲师主以黄芪桂枝五物汤治之,而对“诸肢节疼痛,身体尪羸”者,则主以桂枝芍药知母汤治之。

此实乃仲师对皮肤筋肉骨节间“络病”之证治。

另外,仲师对“肝着”、“干血痨”、“疟母”以及“邪入于脏,舌即难言”之“中风痱”等证,分别主以旋覆花汤、大黄蟅虫丸、鳖甲煎丸以及《古今录验》续命汤治疗,此实乃仲师于“邪入脏络”之证治。

《金匮》又有“络脉空虚”之语,以示除络实外,尚有“络虚”之证。

仲师“络病”证治思想乃后世“络病学术”之滥觞,确立了方药治络病的典范,为后世络病临床实践开创了示范和启迪作用。

络病学术,成熟于清·叶天士。

叶氏络病学术体系,实乃受《内经》和《金匮要略》之启示,并通过自身临床实践而发挥发展形成。

叶天士明确提出“久病(痛)入络”思想,言:“初为气结在经,久则血伤入络”、“百日久恙,血络必伤”、“久痛必入络,络中气血、虚实寒热稍由留邪,皆能致痛”、“凡经脉直行,络脉横行,经气注络,络气还经,是其常度”、“凡人脏腑之外,必有脉络拘拌,络中乃聚血之地”。

在叶氏络病学术中,不仅经脉有“横行”之络,而且五脏六腑皆有络,在叶案中有“肺络”、“心包络”、“肝络”、“脾络”、“胃络”、“肾络”、“少阳之络”等术语。

可见,叶氏所谓“络脉”,主要指脏腑深部的络脉。

络为聚血之所,络病即是病邪深入脏腑血络之病变,惟久病才能发展成络病。

叶氏“络病”主要针对络实证而言。

中医络病理论与应用研究中医络病理论与应用研究一、简介中医络病理论是中医学的一个重要学术理论之一,它在中医诊疗中具有重要的应用价值。

中医络病理论主要是通过对经络的研究,探讨经络在疾病发生发展中的作用,从而指导临床诊疗。

在研究中医络病理论的过程中,既包括对经络形态、生理功能等方面的研究,也涉及了经络与内脏、奇经八脉等的关系。

本文将从中医络病理论的基本概念、病因病机、临床应用等方面进行阐述。

二、中医络病理论的基本概念中医络病理论源于古代医学典籍,主要包括经络、脏腑、气血等概念。

其中,经络是指人体皮肤、肌肉、骨骼等组织中的通道系统,是气血运行的通道。

脏腑是中医学中用来表示人体内脏器官的概念,是经络系与脏腑相互联系的基础。

气血是中医学中对气体和液体运行的统称。

在中医学中,经络、脏腑、气血三者之间存在着紧密的联系和相互依存的关系,构成了中医络病理论的基本框架。

三、中医络病理论的病因病机中医络病理论的病因病机主要包括阴阳失调、气滞血瘀、寒湿热毒等方面。

阴阳失调是指人体阴阳两个方面的平衡失调,导致机体功能紊乱,从而引发疾病。

气滞血瘀是指机体气血运行不畅,导致气滞和血液凝结在经络中,从而影响乃至阻塞气血的正常循环,引发疾病。

寒湿热毒是常见的中医病因病机理论之一,分别指机体中寒气、湿气、热气和毒素的存在和发作。

这些病因病机的产生和发展往往与经络有着密切的关系。

四、中医络病理论的应用中医络病理论的应用主要体现在临床诊疗过程中。

通过经络的观察和按摩,可以帮助理滞通血,活络化瘀,调和气血,从而达到防治疾病的目的。

中医络病理论还可以指导针灸、拔罐、刮痧等中医疗法的应用,提高治疗效果。

中医络病理论还可以指导中药的选择和用药方式,达到调理经络、平衡阴阳、调和气血等目的。

在临床实践中,中医络病理论的应用已经得到了广泛认可和应用。

五、中医络病理论的研究进展中医络病理论的研究进展主要体现在经络形态、生理功能等方面。

随着现代医学技术的进步,可以通过X线、CT、MRI等技术对经络进行观察和研究,进一步认识经络的形态结构和分布规律。

络病学说临床研究进展

赵鑫;郭兆安

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2009(024)006

【摘要】络病学说是中医学术体系的独特组成部分,是研究络病发生、发展与诊

断治疗规律的应用理论。

络病是以络脉损伤为基础,以气血瘀阻为特征,以脏腑功能障碍为临床表现的一系列病症,其内涵包括疾病发展过程中不同致病因素伤及络脉导致的络脉功能障碍及结构损伤的自身病变,外延包括络脉病变的致病因素及络脉病变引起的继发性脏腑组织病理改变[1,2]。

络病学说经历了三次大发展,春秋

战国时期的《黄帝内经》奠定了络病学说的理论基础;汉代张仲景的《伤害杂病论》奠定了络病证治基础;

【总页数】2页(P1184-1185)

【作者】赵鑫;郭兆安

【作者单位】山东中医药大学,济南,250014;山东中医药大学附属医院,济

南,250011

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.络病学说现代研究进展 [J], 刘为民;姚乃礼;刘绍能

2.再灌注时代中医络病学说的研究进展 [J], 闫亚非;陈新云;付莉;谢瑶

3.络病学说指导下的化瘀通络法治疗肝纤维化的研究进展 [J], 董慧琳; 聂红明; 赵彬彬; 姜煜资; 陈建杰; 王灵台

4.“络病学说”与中医临床文献研究 [J], 于莉英;王旭东

5.浅析络病学说在针灸临床中的应用 [J], 李喆;阳仁达;李鑫

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

络病学的学术地位和展望对络病学研究的学术地位首先应从中医络病学说发展的历史角度去评价。

络病学说是伴随着经络学说而发展起来的,经络学说一出现便受到历代医家的重视和推崇,正如《灵枢•经脉》篇所说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”《汉书·艺文志》:“医经者,原人血脉经落(络)骨髓阴阳表里,以起百病之本,死生之分。

”脏、腑、经、络、气、血共同形成中医学术体系理论核心,气血在经络中运行而在络脉中实现其生理功能,脏腑虽为维持人体生命活动的组织器官,而阴络循行于脏腑形成该脏腑组织结构的有机组成部分,脏腑亦是通过络脉发挥其生理功能以及与其他脏腑和外界的联系。

清·叶天士在《临证指南医案》说到:十二经脉,前贤论之详矣,而络脉则未之及,亦缺典也。

”“遍阅医药,未尝说及络病”,“医不知络脉治法,所谓愈究愈穷矣。

”络病学说形成发展史上有三个里程碑:络病理论形成于先秦时代的中医学奠基之作《黄帝内经》;东汉张仲景《伤寒杂病论》则奠定了络病临床证治基础,其外感重六经,创建“六经辨证”,成为中医外感病辨证论治纲领,内伤杂病重络病,创旋复花汤、大黄蛰虫丸等络病治疗名方,为后世医家所推崇,可见内伤疑难杂病“络病证治”具有和外感“六经辨证”同等重要的学术价值;清代叶天士对仲景络病治疗给予充分肯定,并提出“久病入络”、“久痛入络”的千古名言,标志着络病学说成为中医重要的病机学说。

叶天士作为临床大家对络病辨治非常重视,批评当时“医家不识络病,则愈究愈穷矣”,可见络病学说在中医学术发展史上占有非常重要的学术地位,发展络病学说,建立络病学临床学科,建立完善的“络病证治”体系是中医学术自身发展的重大课题,也是历史的必然。

其次,络病学说是指导内伤疑难杂病临床治疗的应用理论,掌握络病发病特点、病理变化、临床特征及治疗方药将会使许多病程较长、反复发作的难治性疾病的临床治疗取得新的突破。

近年来,随着人民生活水平的普遍提高,疾病谱发生了很大变化,各种急性传染病的发生逐渐被控制,而许多慢性疾病如心脑血管病、糖尿病等成为目前危害人民健康的主要疾病。

络病学——中医理论的继承与创新编者按2008年8月23日,由中华中医药学会络病分会主办、河北以岭医药集团承办的第三届全国《络病学》教学研讨会隆重召开。

河北医科大学博士生导师吴以岭教授历经20余年,在系统整理前人学术成果的基础上,潜心络病理论创新研究,在中医发展史上首次形成了系统的具有现代意义的络病新理论。

2008年7月,经国家中医药管理局批准,建立了国家中医药管理局重点中医临床基础学科——络病学科。

这是依靠持续科技创新获得3项国家科技大奖的以岭医药集团,在中医发展史上作出的一个具有里程碑意义的贡献。

吴以岭教授是中华中医药学会络病分会主任委员,2004年由其主编、中国科技出版社出版的《络病学》,长达185万字,是国内第一部系统论述络病理论及其临床运用的代表性学术巨著,在此基础上全国高等中医院校创新教材走入了大学课堂。

在中医发展史上,第一次将“络病学”作为一门独立完整的中医学科。

记者:对于“络病学”这个概念大家并不熟悉,您能详细介绍一下吗?吴以岭:络病学是中医学术体系的独特组成部分, 是研究络病发病特点、病机变化、临床表现、辨证论治、治疗原则及治法方药的应用理论。

络病学不但可以在理论层面上推进中医学自身理论的完善,还能在临床层面上极大地提高心脑血管疾病、糖尿病血管并发症、神经肌肉疾病的治疗效果。

络病学说是中医学术理论体系的组成部分,起始于《内经》,伴随着经络学说的建立而产生;发展于汉代张仲景,络病证治初露端倪;至清代叶天士提出“久病入络、久痛入络”形成中医重要的病机概念,并且对临床难治性疾病发挥了一定作用。

但此后二百余年来缺乏系统深入研究,亦未形成系统的络病理论,是留给当代中医药工作者的历史任务。

络病学说是中医学脏腑、经络、气血理论的重要内容之一,建立络病学学科符合中医学术发展的趋势,“络病证治”对提高临床现代难治病救治水平,创新发展络病学说对推进中医学术发展,提高临床辨证治疗水平具有重要意义,因此有必要建立络病学学科以推动络病学术发展。

中医络病学中医络病学是中医学的重要分支之一,它主要研究人体经络系统的结构、功能及其与疾病的关系。

作为中医学的核心理论之一,络病学在临床诊断和治疗中具有重要意义。

下面将从定义、历史、理论基础、临床应用等方面进行详细介绍。

一、定义中医络病学是指以人体经络系统为基础,探讨人体生理、病理及其诊断治疗的一门科学。

它主要包括经络的结构与功能、经脉与腧穴、经气血津液等内容,是中医基础理论和临床实践的重要组成部分。

二、历史中医络病学有着悠久的历史,在《黄帝内经》和《难经》等古籍中就有对于经络系统的描述。

在明清时期,针灸学家王冰曾撰写《针灸甲乙经》,其中详细说明了人体内外经脉及其分布规律。

此外,《伤寒杂病论》也对于经络系统在临床诊断和治疗中的应用做出了重要贡献。

三、理论基础中医络病学的理论基础主要包括经络系统、经脉与腧穴、经气血津液等内容。

1. 经络系统经络是人体内部的一种特殊组织,它由气血和精神构成,是人体生命活动的重要载体。

经络系统包括十二正经、八奇经、十五络脉等,这些经络相互联系,形成一个完整的系统,具有调节和平衡机体生理功能的作用。

2. 经脉与腧穴经脉是指人体内部气血运行的通道,它们在人体内部呈现出一定的分布规律。

而腧穴则是经脉上特定位置上散发出来的一种能量场,通过刺激这些穴位可以调节和平衡机体生理功能。

3. 经气血津液中医学认为,人体内部存在着多种物质和能量,在这些物质和能量之间形成了一种动态平衡状态。

其中,气、血、津液是最为重要的物质之一。

它们在人体内部通过经络系统进行运输和分布,对于维持人体正常生理功能起着重要作用。

四、临床应用中医络病学在临床诊断和治疗中具有重要作用。

主要包括以下几个方面:1. 诊断通过观察脉象、舌象等,可以判断出机体内部经络系统的运行状态,从而辅助诊断疾病。

2. 治疗中医络病学认为,通过调节经络系统可以达到治疗疾病的目的。

常用的治疗方法包括针灸、推拿、艾灸等。

3. 预防通过调节经络系统可以增强机体免疫力,预防各种慢性疾病的发生。

中医络病理论在心血管疾病中的应用研究研究问题及背景:心血管疾病是目前全球范围内主要的疾病之一,造成了大量的死亡和伤残。

中医络病理论作为中医药的独特理论体系,以其独特的思维方式和治疗方法,已被广泛应用于临床实践中。

然而,其在心血管疾病中的应用研究尚不充分,并且缺乏系统的研究方法。

因此,本研究旨在探讨中医络病理论在心血管疾病中的应用,为改善心血管疾病的治疗提供有效的中医治疗策略。

研究方案方法:1. 文献综述:首先,通过搜集心血管疾病和中医络病理论的相关文献,对现有研究进行梳理和总结,以了解目前的研究状况和发现。

2. 临床观察:选择一定数量的心血管疾病患者,采用中医络病理论为治疗方法,观察其治疗效果及临床症状的改善情况。

同时,采集患者的临床数据,如血压、心率、血脂等指标,并统计分析。

3. 实验研究:在动物模型中建立心血管疾病模型,采用中医络病理论为治疗方法进行干预,观察动物的心血管功能改善情况。

同时,采集动物的心脏、血管等组织样本,进行组织学和分子生物学分析,探讨中医络病理论的作用机制。

数据分析和结果呈现:对于临床观察数据和实验研究结果,采用统计学方法进行数据分析,如t 检验、方差分析等。

同时,通过绘制图表、表格等形式,直观展示数据结果。

结论与讨论:通过研究结果的分析和讨论,总结中医络病理论在心血管疾病中的应用效果。

同时,解释中医络病理论的作用机制,探讨其与心血管疾病的关联,并提出中医络病理论在心血管疾病治疗中的临床应用前景。

此外,还可以讨论中医络病理论的局限性和可能存在的问题,为进一步研究提供思路和方向。

综上所述,本研究旨在探讨中医络病理论在心血管疾病中的应用,通过临床观察和实验研究的方式,分析中医络病理论的治疗效果和作用机制。

通过充实完整的研究方案和方法,以及合理准确的数据分析和结果呈现,将为中医络病理论在心血管疾病治疗中的应用提供科学依据和理论支持。

络病理论肇始于《内经》,临床证治奠基于《伤寒杂病论》,清代叶天士提出“久病入络”、“久痛入络”说,才形成重要的病机理论及治疗用药,但叶氏也批评当时“医家不识络病,则愈究愈穷矣”,可惜的是,叶氏批评的现象在其身后并未引起充分重视,虽屡有验案,不乏善陈,但并未形成系统完整的络病学说体系。

近年来,随着应用中医络病学医学论文写作说治疗疑难病尤其是心脑血管疾病取得的临床显著成效,特别是络病理论代表方药通心络胶囊的广泛应用,引起学术界的重视并成为中医学术研究的热点和焦点。

1 络病学的研究范围络病学主要研究络病学说及其临床运用,络病学说是研究络病发生发展及诊断治疗规律的应用理论,络病是广泛存在于多种内伤疑难杂病和外感重症中的病理状态,系统研究络脉生理及络病发病学、病机学、诊断学、治疗学,并借用现代科学技术手段阐明其理论及治疗的科学内涵,建立“络病证治”新学术体系,提高多种现代难治性疾病的临床诊治水平,促进络病学临床学科的建立。

中医学不仅是一门临床应用医学,而且具有学术性极高的理论体系,任何学科的建设都要以基础理论及其应用研究为基础。

中医学术理论的发展是具有其内在规律性的,探寻络病学说发展的历史轨迹对我们更清晰地认识其学术内涵并把握其发展的历史趋向具有重要的借鉴意义,因此在络病学科建设中系统回顾络病学说发生发展的历史演变过程,梳理其学术理论形成与发展的脉络,对在继承基础上创建新的络病学术体系是必要的。

络病学要重视络脉及络病的理论研究,中医经络学说认为经络由经脉和络脉组成,经络是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外的通路。

经,指经脉,有路径的意思;络,指络脉,有网络的含义。

经脉有一定的循行路线,而络脉则较经脉细小,纵横交错,网络全身。

从经脉分出的支脉称为别络,从别络分出逐层细化的络脉称为系络、缠络和孙络,遍布全身,使循行于经脉中的气血,由线状流注扩展为面性弥散,从而发挥对整个机体的渗灌濡养作用,构成机体功能活动的内环境。

络病学文献研究现状【摘要】《内经》首次系统创立经络学说,并提出了络脉的概念。

但是,《内经》中的络病和今天的络病含义还不完全一致。

仲景对于络病病因、病机的认识和虫类通络药物的应用对后世的影响意义深远。

清代名医叶天士提出了“久病入络”“久痛入络”之理论。

【关键词】络病学;《内经》;经络络病学说在中医研究领域里是一门较为新兴的内容。

从古至今很多文献记载也从基础理论、诊断、治疗等各方面说明古人也在逐步认识络病。

近20 年来,诸多学者在络脉传统文献的整理研究方面作了较多工作,对络脉及络病的科学内涵有了较深入的认识,提炼出一系列关于络脉及络病的科学内涵并进行了现代表述。

而更深一层的意义就是:这些研究促进了中医理论的进一步完善,也更好地指导了临床,从而推动整个中医事业的进步。

由此,我们也可以看到中医古籍文献的整理具有深远的意义。

关于络病学文献的研究,笔者从两方面作了归纳:一是针对性比较强的古典医籍和古代名医的研究,二是现代学者对古文献的研究利用。

1 古典医籍和古代名医的研究古典医籍和古代名医的研究主要集中在《黄帝内经》、《伤寒杂病论》及叶天士和他的医案上,而其他古籍和医家涉及络病的研究比较零散。

《内经》首次系统创立经络学说,明确提出“经络”概念,确定了经络系统的基本组成和循行路线,阐述了经络的生理功能和病理变化,并提出了络脉的概念,记载了络脉的循行和分布规律,论述了络脉的生理功能和病理变化,提出诊络方法与络病治法,为络病学说奠定了理论基础。

但是,《内经》中的络病和今天的络病含义还不完全一致。

《伤寒杂病论》是中医学临床奠基之作,也奠定了络病证治基础。

仲景对于络病病因病机的认识和虫类通络药物的应用对后世的影响意义深远。

叶天士深得其中奥妙,说:“结聚血分成形,仲景有缓攻通络方法可宗”“鳖甲煎丸方中大意取用虫药有四,意谓飞者升,走者降,灵动迅速,追拔沉混气血之邪”,“考仲景于劳伤血痹诸法,其通络方法,每取虫蚁迅速飞走诸灵,俾飞者升,走者降,血无凝著,气可宣通,与攻积除坚,徒入脏腑者有间”[1],可见络病治疗和一般活血化瘀、攻积除坚不同,从而突出强调了络病辨证及通络治疗的独特临床价值。

中医络病理论研究进展刘雪琴【期刊名称】《河北中医》【年(卷),期】2007(029)007【摘要】络病理论是中医理论体系中的一个重要组成部分,其蕴藏着深刻的理论内涵。

春秋战国时期的《黄帝内经》首次提出络脉的概念,初步论述了络脉的循行、生理及病理,为络病理论奠定了基础。

至汉代张仲景进一步发展了络病理论,主要体现在《伤寒杂病论》中,他论述了部分络脉病证及与络脉有关病证的病机、诊法和方药。

张仲景之后,历代也有一些散见的关于经络瘀滞病证的论述,但均未形成比较完整的关于络脉受病的辨治理法。

至清代,叶天士在继承前人学术的基础上,通过丰富的临床实践,在其《临证指南医案》中明确提出“久病入络”、“久痛入络”,强调“初为气结在经,久则血伤入络”,总结出较为完整的络病辨治理法,从而发展了前人的学术成果,使络病理论初成体系。

至现代络病理论得到充分重视,日益完善。

现就近年关于络病理论的研究进展综述如下。

1络脉1.1络脉的定义目前所言的络脉,其意义不断递进延伸,较前有了更加清晰深邃的内涵。

现对络脉概念认识概括为以下几个方面。

1.1.1从广义与狭义来认识雷燕[1]认为络有广义与狭义之分。

广义的络,包括“经络”之络与“脉络”之络,经络之络是对经脉支横旁出的分支部分的统称;脉络之络系指血脉的分支部分。

狭义的络,仅指经络的络脉部分。

络病学...【总页数】3页(P658-660)【作者】刘雪琴【作者单位】天津中医药大学,天津,300193【正文语种】中文【中图分类】R-05;R241.7【相关文献】1.基于络病理论初探溃疡性结肠炎中医病机及治疗2.基于络病理论探讨分水岭脑梗死的病理机制及中医药治疗进展3.基于络病理论的肺动脉高压中医病机治法探究4.基于络病理论探析慢性阻塞性肺疾病的中医药治疗5.络病理论指导中医药治疗心血管疾病——访中华中医药学会络病委员会副主任委员金玫教授因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“络病学说”与中医临床文献研究(一)

【摘要】中医临床文献研究作为文献与临床之间的纽带,具有不可忽视的重要作用。

吴以岭教授的“络病学说”就是在文献整理的基础上创立“络病证治”体系,创新性地与现代心脑血管疾病相联系,临床取得显著成效。

笔者通过对“络病学说”的学习,产生了对中医临床文献研究的几点体会,即从文献中发现问题,进而整理文献,总结规律,探索与现代疾病的相关性,挖掘古人用药经验,继承创新,为临床提供辨证思路和治疗方法,从而提高疗效。

【关键词】络病学说;中医临床文献

中医临床文献整理与应用研究是以临床文献整理研究为基础,对临床治疗理论的发展过程进行梳理,透视理论创新的内在机制。

在对历代临床文献与用药经验进行系统整理的基础上,运用计算机数据挖掘技术,对临床常见病证各历史时期的证治规律进行研究。

吴以岭教授的“络病学说”就是中医临床文献研究的很好的范例。

吴教授认为中医学不仅是一门临床应用医学,而且具有学术性极高的理论体系,而任何学科的建设都要以基础理论及其应用研究为基础,中医学术理论的发展又是具有其内在规律性的〔1〕,所以对文献的整理研究就显得尤为必要。

“络病证治”体系正是在对络病发生、发展及诊断治疗规律的整理继承的基础上创立的,创新性地与现代心脑血管疾病相联系,临床取得显著成效。

1从文献中发现问题

吴教授从文献中看到清代医家喻嘉言的感叹:“十二经脉,前贤论之详矣,而络脉则未之及,亦缺典也。

”(《医门法律·络脉论》)叶天士亦说:“遍阅医药,未尝说及络病”,“医不知络脉治法,所谓愈究愈穷矣。

”(《临证指南医案》),从而开始致力于络病理论的整理研究。

2基础理论的文献整理

吴教授对文献的整理是以时间为线,以络病的发生、发展、诊断及治疗为纲,从而总结出络病学说发展史上的三个里程碑——络病理论肇始于春秋战国时期的《黄帝内经》,《黄帝内经》首次提出络脉概念,初步论述络脉分布、生理及病理,奠定了络病理论基础;东汉张仲景创制旋覆花汤、大黄虫丸、鳖甲煎丸等络病治疗方药,奠定了络病临床基础;清代叶天士提出“久病入络”“久痛入络”,发展络病治法与方药并广泛运用于疼痛、中风、症积、痹证等病证治疗。

由于中医学术发展史上的重经轻络现象,加之络脉与经脉不同,在体内没有明确的起止部位和循行路线,庞大繁杂难以把握,故络病理论未经深入研究,亦未形成系统完整的理论体系。

3发现总结规律

吴教授创立“三维立体网络系统”,作为络病学说的理论框架。

从络脉的网络层次和空间位置、络脉的生理功能、络脉的运行时速和常度,多层次、多角度,立体地反映了中医络脉的运行分布和生理功能,有助于更深刻理解中医络病理论,进而建立系统完整的络病学说理论体系。

同时,吴教授根据文献记载的络病的病机演变总结出络病的病理变化

有络气郁滞、络脉瘀阻、络脉绌急、络脉瘀塞、络息成积、热毒滞络、络脉损伤、络虚不荣等。