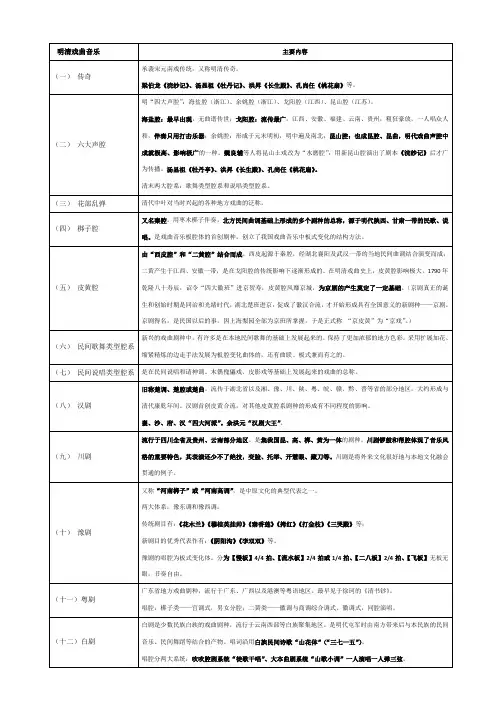

明清戏曲-10

- 格式:ppt

- 大小:93.52 KB

- 文档页数:45

明清戏曲发展过程

明清戏曲发展过程可以分为明代戏曲发展和清代戏曲发展两个阶段。

明代戏曲发展阶段:

明代戏曲的发展得益于文化和经济的繁荣,大量的文化艺术人才涌现出来,这为戏曲的繁荣奠定了基础。

明代的戏曲以南戏和北戏为主要流派。

1.南戏:南戏以杭州为中心,以“越剧”为代表。

越剧因其婉转悠扬的唱腔和细腻入微的表演技巧而著名。

2.北戏:北京以及周边地区的戏曲以“京剧”为代表。

京剧综合了元杂剧、明明杂剧和其他戏曲元素,形成了独特的唱腔、表演和化妆,成为中国戏曲的代表之一。

清代戏曲发展阶段:

清代戏曲在明代的基础上进一步发展,出现了许多新的剧种。

1.南戏:越剧继续发展,并成为最为重要的南方戏曲剧种之一。

2.北戏:京剧在清朝得到国家的扶持和鼓励,并逐渐发展成为中国戏曲的主要代表,演员进一步完善了唱腔、表演和化妆的技巧。

3.其他剧种:清代还出现了一些地方性的戏曲剧种,例如山东的豫剧、河北的晋剧、浙江的绍剧等,它们各具特色,对中国戏曲发展起到了积极的作用。

明清时期的戏曲发展过程是由于社会的繁荣和人才的涌现,各个剧种通过互相借鉴和学习,形成了各自独有的特色,为中国戏曲发展做出了重要的贡献。

明清时期的戏曲与表演形式明清时期是中国戏曲发展史上的黄金时期。

在这个时期,戏曲剧目不断创新,表演形式也日趋丰富。

本文将从明清时期的戏曲剧目、演员、剧团和观众等方面逐一探讨。

一、戏曲剧目明清时期的戏曲剧目种类繁多,主要有南戏、京剧、豫剧、晋剧、昆曲等。

这些戏曲剧目汇聚了南北各地的戏曲艺术,形成了各自独特的表演风格和艺术特色。

南戏是以浙江温州为中心的地方戏曲,代表作品有《汉宫秋》、《天净沙·正气歌》等。

此外,还有闽南戏、客家戏等。

这些地方戏曲在表演上注重音乐和舞蹈,舞台表现力强,具有极高的艺术价值。

京剧是以北京为中心的宫廷戏曲,源于元曲,后经过改革创新而成为独具特色的艺术形式。

京剧以唱、念、做、打为基础,注重形神兼备,表演要求高,具有高超的演技和丰富的艺术内涵。

代表作品有《长生殿》、《牡丹亭》等。

豫剧是以河南省为中心的地方戏曲,流传于豫、鲁、苏、皖等地。

豫剧以山东沂蒙山区的民间曲艺为基础,吸收了京剧、杂技、杂耍等表演形式,因其音调平稳、节奏宽松、情节曲折而备受欢迎。

代表作品有《茶馆》、《打金枝》等。

晋剧是以山西省为中心的宗教戏曲,又称为“庙会戏”。

晋剧以山西地方传统音乐为基础,以表演形式丰富、场面壮观、音乐激昂而著称。

代表作品有《荀凤池》、《春闺梦》等。

昆曲是以江苏苏州为中心的崇文重教的戏曲,代表作品有《牡丹亭》、《长生殿》等。

昆曲以唱腔优美、音乐和舞蹈协调、造型古朴、雅致为特点,具有特别高的文化内涵,被誉为“戏曲之花”。

二、演员明清时期的戏曲演员是中国戏曲艺术的重要代表,他们在舞台上表现出了极高的演技和艺术才华。

戏曲演员分为正派和旦角、丑角、生旦、净角等。

正派演员一般扮演男性英雄和正义人物,在表演上要求气度不凡、风姿高雅。

代表演员有程砚秋、梅兰芳等。

旦角演员是扮演女性角色的演员,在表演上要求音乐高婉、动作委婉。

代表演员有名妓李香君、厉朝娟等。

丑角演员是扮演喜剧人物的演员,在表演上要求滑稽搞笑、表情夸张。

明清时期的戏曲艺术简述【摘要】明清时期是中国戏曲艺术发展的重要阶段,戏曲在这一时期达到了繁荣的顶峰。

在这个时期,戏曲艺术得到了广泛的推广和发展,形成了多种戏曲剧种,如京剧、评剧、湘剧等。

这些剧种在演出形式和特点上各具特色,有着独特的表演风格和传统。

在明清时期,出现了许多戏曲名家,如李时中、曹雪芹等,他们创作了许多经典作品,如《牡丹亭》、《红楼梦》等,这些作品对后世戏曲发展产生了深远的影响。

明清时期的戏曲艺术在中国文化史上占据着重要的地位,它不仅是中国传统文化的重要组成部分,也为后世戏曲艺术的发展奠定了基础。

【关键词】关键词:明清时期、戏曲艺术、发展背景、主要剧种、演出形式、名家、代表作品、影响、地位、繁荣。

1. 引言1.1 明清时期的戏曲艺术简述中国的明清时期是中国戏曲艺术发展的黄金时期,戏曲在这个时期达到了辉煌的巅峰。

明清时期的戏曲艺术吸收了各地戏曲的优点,形成了独特的风格,具有浓厚的时代特色和民俗气息。

在这个时期,戏曲剧种繁多,表演形式多样,名家辈出,代表作品层出不穷,对后世戏曲艺术的发展产生了深远的影响。

明清时期的戏曲艺术在演员表演、舞台布景、音乐伴奏等方面都有了很大的发展,形成了比较完善的表演体系。

各种戏曲剧种在这个时期得到了充分发展,形成了京剧、越剧、评剧、黄梅戏等众多的剧种。

这些剧种各具特色,有的强调唱功,有的重视表现力,有的追求舞蹈技巧,每种剧种都有其独特的魅力。

明清时期的戏曲艺术不仅在表演形式上有所突破,而且在题材内容上也更加丰富多彩,涵盖了历史、传统、民间故事等各个方面。

各种名家纷纷涌现,他们的代表作品成为了明清时期戏曲的经典之作,至今仍然被广泛传颂。

这些名家在戏曲艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,对后世戏曲艺术产生了深远而持久的影响。

在明清时期,戏曲艺术的繁荣和影响达到了顶峰,为中国戏曲艺术的发展奠定了坚实的基础。

2. 正文2.1 戏曲艺术的发展背景在明清时期,戏曲艺术经历了一段繁荣的发展阶段。

明清时期的戏曲艺术发展与演变中国的戏曲艺术是中华文化的重要组成部分,被视为是中华民族的瑰宝之一。

其历史源远流长,经过繁衍发展,在明清时期达到了较高的艺术水平。

本文将以明清时期的戏曲艺术为主线,深入探讨戏曲艺术的历史演变、流派特色以及对后世的影响。

一、明代戏曲的舞台艺术明代是中国戏曲艺术发展的显著阶段,不仅舞台艺术表现艺术化,且曲调变幻多姿,曲剧类型繁多。

明代最为流行的戏曲剧种有南戏、昆曲、京剧、秦腔等,这些剧种各具特色,并在今天的戏曲艺术中仍有着广泛的应用。

其中,南戏是明代舞台戏曲中的代表之一,其表演特色为花腔、舞蹈和立体造型。

昆曲则强调唱腔、身段和音乐,舞台划分分前中后三个地方,阵型严谨,舞蹈技巧复杂。

京剧则是明代崛起的一种新兴剧种,她把南戏、昆曲和其他剧种的表现手法融为一体,以独特的唱腔、行板和音律吸引了广泛观众。

二、清代戏曲的深入发展清代是中国戏曲艺术史上的又一个重要时期,在这个时期,对戏曲表演和文学创作都有了深入的研究和发展。

戏曲剧种也变得更加多样化,其中以蒲剧、越剧、评剧、黄梅戏等为代表。

蒲剧起源于山西,传说其源自唐朝的《秦香莲》,所以又叫秦腔、元腔,它在表演上注重唱腔和唱词,舞蹈时要求身段灵活,多以庄重、深沉的角色形象出现。

越剧始于浙江嵊州,具有浓郁的民族特色和地方色彩,流传广泛。

其表演特色是唱腔柔和、细腻,用人声模拟物品声音;而身段表演则注重柔美、流畅的布局展现。

评剧来源于江苏一带,这种剧种的唱腔注重平淡、清晰,常用于表演历史剧、社会现实题材戏曲。

而黄梅戏则源自安徽,其唱腔多半带有激昂的呐喊,也有常用于表演经典著作,以及诗词歌赋等。

三、黄梅戏和评弹技艺的形成清代后期,黄梅戏和评弹技艺逐渐崛起,成为中国戏曲艺术史上的两个重要的发展阶段之一。

两者都是以弹唱为主,戏曲表演特点不同。

黄梅戏因地域分化和表演技巧的多样化,随着香港的电影和台湾的电视广播,逐渐流传到海外华人与外国观众中间。

评弹则分为苏州杂坛子、南塘评弹和北京评弹三个系列。

10汤沈之争明万历朝,戏曲界同时出现了汤显祖和沈璟两位⼤家。

他们之间,在戏曲创作及其有关理论问题上,存在着尖锐的分歧,甚⾄达到针锋相对的地步。

后⼈称之为“汤沈之争”。

因为汤显祖籍属临川,沈璟乃吴江⼈⽒,各⾃拥有⼀批忠实粉丝,所以戏曲史上⼜名之为临川派与吴江派的论争。

沈璟与汤显祖作为明代曲坛上的两⼤巨⼈,对戏曲格律与⽂辞的关系看法不同,汤显祖重格律,要求格律服从⽂辞,服从内容.沈璟则强调⽂辞服从格律,服从观众。

两⼈持论相对,发⽣过碰撞⽂辞,并把同时的许多曲论家卷⼊其中参与讨论。

明神宗时期,戏曲史上出现两个重要⼈物——汤显祖和沈璟。

汤显祖以“⾄情”为其戏曲创作之本,讲究浪漫风格,明神宗时期,戏曲史上出现两个重要⼈物⽂辞上偏于绮丽,称“⽂采派”;⽽沈璟则好以封建伦理道德为基调,强调本⾊,尤其苛求曲辞的格律,遂称为“本⾊派”或“格律派”。

在当时和后世的诸多戏曲理论著作中,⽂⼈们不约⽽同地把汤沈⼆⼈并提⽽论,如同中国⽂学史上屈宋、李杜、元⽩等两两齐名的⼈物⼀样,出现了说汤必⾔沈,说沈必论汤的现象。

基于汤⽒⽂采为先、沈⽒格律第⼀这两种创作理论上的差别,汤沈之间产⽣了争论,这⼀话题被⼈们定义为“汤沈之争”。

《牡丹亭》的⾳律问题直接引发了明代戏剧史上所谓的“汤沈之争”。

由于忽视对该剧⾳律的探讨,导致⼈们对这场争论⾄今尚⽆合理的解释。

汤显祖在《牡丹亭》的⽤韵、格律、宫调等⽅⾯,既有合理的运⽤规则,也有随意的破坏成例。

“汤沈之争”暴露了明清戏曲家对戏曲⾳律认识的不⾜。

从万历年间开始,汤显祖与沈璟等⼈曾在创作主张上有过长时间的争论和辩难。

汤显祖强调“曲意”,主张“意趣说”,反对吴江作家“按字模声”、“宁协律⽽不⼯”的主张。

汤显祖还重视创作上发挥作家的想象、语⾔上讲究“机神情趣”,既要本⾊,⼜要有⽂采。

汤显祖的思想与李贽、徐渭、三袁同属反对传统礼教、批判程朱理学的进步思潮,他的戏曲理论强调创作不应受形汤显祖的思想与李贽、徐渭、三袁同属反对传统礼教、批判程朱理学的进步思潮,他的戏曲理论强调创作不应受形式、格律的拘束,强调作家的才情,倡导以⾃我为中⼼的神情合⾄论,特别重视个⼈的感情作⽤,以感情说反对道学家的性理说,“临川四梦”(即“⽟茗堂四梦”)就是这些理论的实践。

明代戏曲杂剧明代戏曲主要由杂剧和传奇这两大部类组成,但明杂剧的艺术地位和总体影响既不及蔚为主流的明传奇,与元杂剧相较也大为逊色。

一、明初宫廷派剧作家的杂剧创作明初杂剧的核心人物是皇子皇孙朱权和朱有燉。

他们左右并影响着一批文人墨客,从而形成一个宫廷派杂剧创作的小群体。

喜庆剧、道德剧和神仙剧是其主要创作类型。

朱权(1378—1448)是明太祖第十七子,卒谥献王,世称宁献王。

作杂剧12种,今存两种。

代表作《卓文君私奔相如》,有一定的进步意义。

朱权还作有兼戏曲史论与曲谱为一体的《太和正言谱》(1398年),分戏曲体式15种,杂剧12科,收录和品评了金、元、明初杂剧、散曲作家203人,认为戏曲乃盛世之声、太平之象。

朱有燉(1379—1439)号诚斋,明太祖第五子之长子,袭封周王,谥宪,世称周宪王。

是明杂剧史上作品较多的作家,今存杂剧31种,总称《诚斋传奇》。

其中较好的有《香囊怨》.贾仲明(1343—1422),山东淄川(淄博)人,明成祖御前侍从,深受皇帝宠爱。

有人认为《录鬼簿续编》也系他所作,该书对研究中国戏曲史很有价值。

所作杂剧16种,今存5种。

其中《升仙梦》写桃、柳二妖被吕洞宾度化成仙。

《萧淑兰》写少女初恋。

杨讷,字景贤,号汝斋,蒙古族人,写过杂剧18种,今存两种,其中《西游记》共6本24出,多数情节与百回本小说《西游记》并不一致。

这一时期知名的作家尚有刘东生,浙江绍兴人,作品《娇红记》(2本8折)写申生和娇娘的恋爱故事,情深句丽。

为传奇《娇红记》的再创作作了铺垫。

二、明中后期杂剧从弘治、嘉靖年间开始,以王九思,康海为代表的杂剧创作发生了新的转机,到万历前后更出现了以徐渭为杰出代表的杂剧创作高潮期,一大批作品脱颖而出。

因此明代中后期的杂剧创作有其连贯发展的历史。

在创作上倾向,打破了风花雪月、伦理教化与神仙道化的偏狭局面,题材不断拓宽,思想逐渐深化,张扬个性、愤世嫉俗的社会批判剧与伦理反思剧出现不少。

从艺术体式上看,嘉靖之后的杂剧大都是南北合套或纯为南杂剧,北杂剧的纯北曲式从总体上看已经终结。

明清时期的戏曲文化研究简介明清时期(1368年-1912年)是中国历史上一个重要的时期,也是中国戏曲发展的黄金时期。

在这个时期,戏曲不仅具有娱乐功能,还成为了社会生活中不可或缺的一部分。

本篇文章将从历史背景、剧种分类、表演形式和艺术特点等方面对明清时期的戏曲文化进行研究。

一、历史背景1. 明代戏曲明代是中国戏曲发展的关键阶段。

在此时期,杂剧逐渐崛起并成为主流,如南京评话、京剧和越调等都在这个时候得到了迅猛发展。

2. 清代戏曲清代则是中国戏曲理论体系完善和表演形式多样化的阶段。

著名剧种有昆曲、华彩、豫剧等。

康熙和乾隆两位皇帝对于戏曲的推动也使得此时期的戏曲繁荣发展。

二、剧种分类明清时期涌现出众多剧种,常见的有:京剧是中国最著名的戏曲剧种之一,它起源于明代元曲和杂剧艺术,并在清代逐渐形成独立的艺术体系。

京剧以其高亢激昂的唱腔、精湛的表演技巧和美轮美奂的戏服而闻名于世。

2. 昆曲昆曲是中国戏曲中最古老、最优雅的一种戏曲形式。

它起源于明代,被誉为“百戏之祖”。

昆曲以其细腻华丽的唱腔和舞台上高超的表演技巧而被称为“人间音乐”。

3. 南戏南戏主要流行于江苏、浙江等地,包括评弹、嵩山南派等。

南戏讲究旋律婉转动人,多为长篇大段,既注重唱腔表演又重视故事情节。

三、表演形式明清时期的戏曲在表演形式上具有以下特点:1. 武打武打在明清时期的戏曲中占据重要地位,演员们通过高难度的动作和精湛的功夫使得观众大开眼界。

无论是舞剑、打拳还是表演细腻的搏斗场面,武打都成为戏曲中不可或缺的一部分。

台词在戏曲中扮演着关键角色。

演员们通过吟唱、对白和即兴演出来表达人物角色的情感和冲突。

明清时期的戏曲台词具有诗意和抒情特点,富有艺术美感。

四、艺术特点明清时期的戏曲具有以下艺术特点:1. 曲调独特每个剧种都拥有自己独特的曲调体系,如昆腔、京腔等。

这些曲调通常包含了丰富多样的音域和音色,并与剧情紧密结合,营造出独特而生动的氛围。

2. 着装华丽明清时期戏曲着装十分讲究,演员们穿着华丽而精美的戏服登台表演。

十大昆曲曲目(原创版)目录1.昆曲简介2.十大昆曲曲目列表3.十大昆曲曲目简介4.昆曲在中国传统文化中的地位正文昆曲,又被称为昆腔,是中国传统戏曲中的一种,源于明代,被誉为“百戏之祖”。

昆曲以其优美的唱腔、独特的表演形式和丰富的文化内涵,成为中国传统文化的瑰宝。

在昆曲的众多曲目中,有十大昆曲曲目备受推崇,它们是:《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》、《夜行船》、《风筝误》、《西厢记》、《汉宫秋》、《琵琶记》、《娇红记》和《破幽梦孤雁》。

《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖的代表作,讲述了杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,被誉为昆曲中的爱情经典。

《桃花扇》则是清代文学家孔尚任创作的一部反映南明历史的剧作,以侯方域和陈圆圆的爱情故事为线索,展现了一幅宏大的历史画卷。

《长生殿》是清代剧作家洪升的代表作,以唐明皇和杨贵妃的爱情故事为背景,描绘了一幅壮丽的宫廷图景。

《夜行船》是一部讽刺喜剧,讲述了一个穷书生为了搭乘夜行船而闹出的一系列笑话。

《风筝误》则是一部轻松幽默的喜剧,讲述了一个风筝引发的爱情误会。

《西厢记》是元代杂剧家王实甫的代表作,讲述了张生、崔莺莺和红娘的爱情故事,被誉为中国古代四大爱情故事之一。

《汉宫秋》是元代剧作家马致远的代表作,以汉武帝和陈阿娇的爱情故事为背景,展现了一幅宏大的宫廷图景。

《琵琶记》是明代剧作家高濂的代表作,讲述了一个琵琶师和他的弟子们的故事,被誉为昆曲中的“教育剧”。

《娇红记》是明代剧作家孟称舜的代表作,讲述了一个书生和他的妻子的故事,展现了一幅家庭生活的画卷。

《破幽梦孤雁》是明代剧作家邵雍的代表作,讲述了一个书生和一位女子的爱情故事,被誉为昆曲中的抒情小品。

昆曲在中国传统文化中占有举足轻重的地位,它不仅影响了其他地方戏曲的发展,还承载了中国古代文学、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术形式的精华。

明清时期戏剧发展脉络-清代文人戏剧创作(戏剧史)清代戏曲的进一步繁荣,使文人的剧本创作经久不衰,尽管清代中期以后随着昆曲的衰落和地方戏的兴起,文人创作已经大多不能搬上舞台,但仍然产生了许多案头作品。

清代传奇的数量目前还没有可靠的统计数字,清代杂剧据傅惜华《清代杂剧全目》(人民文学出版社1981年版)统计,约有1300种,作者数量达497人。

清人剧作的传本据《中国丛书综录》统计,计有传奇229种,杂剧186种。

当然漏计的还有不少。

清初戏曲创作的特点是由明清易祚带来的普遍哀感悲凉情绪,这不仅体现在那些由明入清的遗老们的剧作中,也体现在清代出生的那一代剧作家的作品里。

由明入清的剧作家里有一个创作团体的成就耀人眼目,那就是被人称为苏州派作家的一群。

他们一般都是下层文人,其传奇作品社会内容丰富,生活气息浓厚,适合演出,数量也很多。

01洪升书扇苏州派代表人物为李玉,作传奇34种,其中“一、人、永、占”(《一捧雪》、《人兽关》、《永团圆》、《占花魁》)四种为人称道,《清忠谱》、《千忠戮》则反映了重大政治事件,尤其后者还集中体现了李玉对于国破厦顷的悲剧性体验,一时脍炙人口,有“家家收拾起,户户不提防”之誉(“收拾起”为《千忠戮》里曲词,“不提防”为洪昇《长生殿》里曲词,两曲都充满兴亡之悲,曾在里巷中广为传唱)。

李玉熟于戏场搬演,因而他的作品很多都长期活在舞台上,例如《风云会》、《麒麟阁》、《洛阳桥》等都是。

苏州派作家突出的还有:朱佐朝,作传奇30余种,代表作有《渔家乐》,寄恨于太子亡国流亡的情节,在民间广为传诵,又有《元宵闹》、《九莲灯》等;朱〓,作传奇19种,以《十五贯》为著名;叶稚斐,作传奇8种,以《琥珀匙》为好,《逊国误》则哀责建文误国;等等。

另有一些变节仕清的剧作家写出更深沉的忏悔作品,如吴伟业的《秣陵春》传奇、《通天台》杂剧,丁耀亢的《赤松游》传奇等。

尤侗的传奇《钧天乐》、杂剧《读离骚》、《黑白卫》等则主要体现为抨击清廷科举制度的激愤。

明清时期的戏曲文化发展及其表现手法明清时期是中国戏曲文化发展的黄金时期,被视为中国戏曲的“鼎盛时代”。

演出形式逐渐规范化,剧本题材越来越丰富多彩,表演手法和艺术语言也逐渐成熟。

本文将探讨明清时期戏曲文化的发展及其表现手法。

一、明清时期戏曲文化的发展1、新戏、旧戏并存明代以来,越剧、昆曲、梨园戏等新戏逐渐兴起。

清代,则诞生了京剧、黄梅戏、川剧等民间剧种。

在这些新戏的冲击下,元代盛行的南戏和北曲开始逐渐式微。

尽管如此,明清时期仍然存在多种戏曲剧种并存的现象,这为戏曲艺术的发展提供了广泛的基础。

2、题材上的转变在明清时期,戏曲的题材日益丰富,不再局限于先秦时期或唐宋诗文,而是开始涉及到政治、社会、家庭等多个领域。

例如李时中的《牡丹亭》、汤显祖的《牡丹亭续集》等剧作是以男女之间的爱情故事为主线,融合了大量诗词、歌曲以及舞蹈等艺术表现形式,充分体现了戏剧文学的艺术魅力和表现力。

3、表演方式与手法明代初期,戏曲艺术的表演基本上是“合演式”的,多数演员坐在剧场四周,而不是上台演出。

到了明中期,舞台上的演出方式逐渐盛行,成为戏曲表演的主要形式。

表演技巧的提高和舞台设计的改进,也为戏曲表演的进一步发展奠定了基础。

二、明清时期戏曲的表现手法1、化妆与服装:戏曲中的化妆和服装被视为表演的重要组成部分。

不仅可以通过装扮突显角色特征和人物性格,还可以表达出不同社会地位和身份的差异。

2、说唱:说唱是戏曲表演的重要手法。

演员不仅要准确地把握歌词的韵律和语气,而且还要将其情感表现得淋漓尽致,给观众带来极大的视听享受。

3、舞蹈:戏曲中的舞蹈是一种非常重要的表现手法。

它不仅可以通过动作表现出角色的心理状态和情感,还可以突出不同人物的性格特征和社会身份。

4、音乐:音乐也是戏曲中的重要组成部分。

不同的音乐风格和节奏可以表现出不同情感状态和角色特征,给观众带来强烈的听觉感受。

5、道具:道具是戏曲表演中的重要辅助手段。

演员可以通过道具的运用,让观众更好地理解剧情、人物和背景,从而提高表演效果。