六经的开合枢

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:4

守真书斋:六经开阖枢理论

如内关穴治疗胃痛,伏兔、足三里治疗心悸。

传统上一般分别从心包经的体内支脉联络三焦与足三里的强壮作用来说明其机理,而'胃与心包通'则提供了更具特异性的解释。

针刺曲池穴可用来治疗肝阳上亢所致的高血压,其机理可从'肝与大肠通'得到很好的说明。

四关穴堪称经典配穴,具有开关宣窍、调畅气机、活血通络之功,临床应用广泛,其机理除与气血、阴阳、标本等有关外,'肝与大肠通'亦是一个不容忽视的因素。

腕骨穴是小肠经的原穴,透过'脾与小肠通',具清脾湿、退黄疸之功,自古为治黄要穴。

《超级中医学》解《内经》——开合枢《灵枢·根结》曰:太阳为开,阳明为阖,少阳为枢;太阴为开,厥阴为阖,少阴为枢。

敷布阳气谓之开,受持阳气谓之阖,转输阳气谓之枢;敷布元阴谓之开,受纳阴气谓之阖,转输阴气谓之枢。

开合枢理论在六经传变过程中已经得到很好的运用,是《伤寒论》重要内容,到了近代董氏针灸则将其发展成脏腑别通理论,可见开合枢理论是非常有生命力的,但是学起来不容易,非常抽象。

《超级中医学》的问世为开合枢学习找到了可以见到的准绳,开合枢理论对于西医来说就好像是天书一样让他们摸不着头脑,通过此书也可以窥探中医的奥秘,是揭开中医面纱的一个方面。

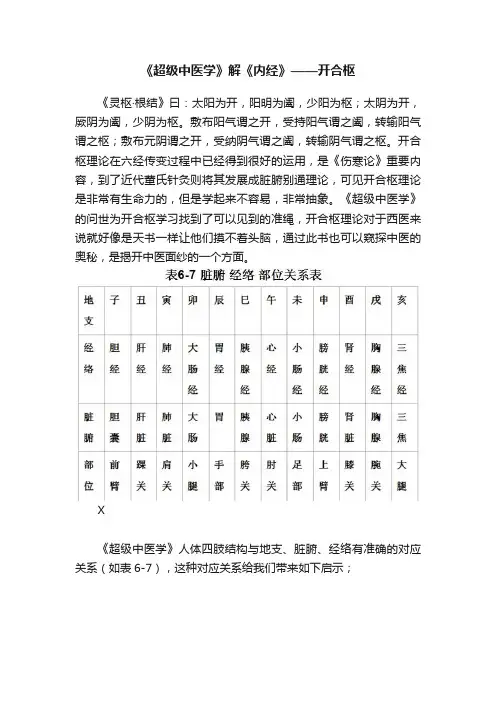

X《超级中医学》人体四肢结构与地支、脏腑、经络有准确的对应关系(如表6-7),这种对应关系给我们带来如下启示;一、开合枢与肢体关系(见表6-8):开合枢在《素问》和《灵枢》都有描述,后世医家也多有阐释,八脏理论的四肢结构理论进一步证实了开合枢理论的科学性。

不过在次序上读作“开枢合”更符合四肢结构,开枢合顺序符合上肢排列次序,下肢关节的排列次序也是开枢合,只有下肢部位次序出现差异,这就可以解释膝关节比肘关节多一块髌骨的原因,使四肢结构更符合自然规律。

二、开合枢与脏腑别通:董氏针灸学以独特的视角解释了《黄帝内经》的开合枢理论,并且取得了很好的效果。

这一理论在八脏系统建立以后得到了进一步印证,脏腑别通与四肢关节部位之间对应关系非常明确,上肢从肩关节依次向下形成三对紧密衔接的关节和部位,与三对别通脏腑形成严格对应关系,下肢由于髌骨的原因形成别通与上肢不同,膝关节向上连接大腿对应肾脏与三焦别通,小腿向下连接踝关节对应大肠与肝脏别通,最后是跨关节与足部呼应对应胰腺与小肠别通。

当我们对脏腑别通感觉困惑的时候想一想四肢连接规律就全明白了。

所谓的别通就是开合枢内部别通,上肢阴经对应下肢阳经,下肢阴经对应上肢阳经,在四肢部位方面体现关节与部位的密切联系。

三、开合枢与六经传变(见表6-10):《伤寒论》外邪侵入人体的顺序大多数情况准守太阳-阳明-少阳-太阴-少阴-厥阴这个次序。

六经的开合枢阳密乃固说:古人或从营卫的观念、或从升降园运动的观念、或从内经六气的观念来解释仲景的六经,或有干脆认为仲景的不尊内经,乃从,而又无从考证,如此等等,不一而足,我今试从中医内经生理学的观念分析之,所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,希望对大家有所启迪。

一、仲景的六经辩证是公认的最完善的辩证体系。

中医经过几千年的发展,形成了许多的辩证体系,像三焦辩证,五脏辩证,辩证,六经辩证,八纲辩证等,但只有六经辩证是最完美的体系,不讲八纲而八纲在其中,不讲气血营卫而气血营卫在其中,不讲五脏辨证而五脏观念在其中。

二、统而言之,仲景之六经,三阳以水气(阳)的运行为法,三阴以精血(阴)的运行为用,但是气为血之帅,血为气之载,阴阳是不可分离的,尤其是三阴的运行,仍要以阳气的先行为动力,经云阳行六寸,阴气才开始运行。

1.)太阳主开,指膀胱水腑在小肠火的蒸腾下,太阳寒水气化而进入,这是周身阳气运行的总来源,太阳开机不利常表现为阳气不达腠理四肢而易感表虚,易成桂枝汤证;或阳气不能自由出入而表闭,易成麻黄汤证;阳气不能蒸腾津液而癃闭或、三焦停饮等。

在此过程中,小肠火提供了气化的能量,膀胱水提供了气化的物质基础及场所,因此,仲景将膀胱与小肠都定义为太阳,主开,是为足太阳膀胱与手太阳小肠。

2.)阳明主合,指水气的吸收与收藏入里。

这里分两条路径,如果是饮入水,则由阳明胃土直接气化,散精四布,直接为人体所吸收利用;如果是食物中夹带的水,则由于有食物的保护,胃腑来不及对水吸收就进入了小肠,小肠不吸收水于是进入大肠,由于大肠与肺相表里,它们之间有管道相通,这时在小肠火的作用下,大肠中的水会气化进入肺腑,而剩下的残渣就形成了大便。

水分从消化系统进入身体就可以看成是水分的吸收与收藏,由于胃与大肠都有吸收水分入里的主要功能,故将他们都定义为阳明,主合,是为足阳明胃与手阳明大肠。

3.)少阳主枢,表示水气可以从此枢以外出,也可以枢转入里,由此少阳为路径可知。

“开、阖、枢”——伤寒助学法门国医战队学术部第十七期讲课内容(真实整理)主持人:黄昱蝶宣传:黄昱蝶茗珂整理:刘玄张弛国医战队学术部专题讲座主题——“开、阖、枢”——伤寒助学法门主讲:卢浩大家好,我叫卢浩,现就读于广西中医药大学赛恩斯新医药学院,是一名大三学子。

今天我和大家一起来分享本人的一点学习心得,囿于资浅,不能尽善,纰缪之处,望大家斧正。

我们今天讨论的主题是“开、阖、枢”。

三阳有开合枢,三阴也有,《素问·阴阳离合论》里面说“太阳为开,阳明为合,少阳为枢…太阴为开,厥阴为合,少阴为枢”。

“开合枢”体系好比是门户,门要有关有开才能出入,放到阴阳系统里面就是阴阳之气的升降出入。

那门要顺利的“开”和“关”靠什么?就靠门轴,靠“枢”嘛!我们经常讲的少阳枢机不利,就是门轴出了问题嘛。

前面我们讲三阴三阳都有“开合枢”,那么这个门户就是对合的两扇门,一扇阳门,一扇阴门。

这两扇门和我们平时见到的门不一样,你家的门想关就关,想开就开,而这两扇门必须相互配合,否则就气机逆乱了。

阳门开的时候主升发,春天阳气升发,万物复苏,这时阴门就要逐渐关闭,为什么,因为阴门主收藏,如果阴门不关,那阳气刚从阳门跑出来,又要打阴门进去了,那还怎么升发万物。

反过来,到了秋冬季节,阴门要逐渐打开,让阳气收敛,让阳气进来。

这时阳门就不要打开了,要关闭,否则又一只耳朵进,一只耳朵出了,入不敷出嘛。

所以说,两门要协调好,如果各搞各的,那不就天下大乱了嘛。

《素问·六微旨大论》说“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危”,如果人体也这样,那离死期也不远了。

为了更好的理解“开合枢”,我们可以借助下面这幅阴阳图来学习:如图,太阳主开,承厥阴之合而左升,为防其开之太过,则以阳明合之。

太阴亦主开,承阳明之合而右降,为防其开之太过,则以厥阴合之。

少阴、少阳各居阴阳鱼眼,作为阴阳升降出入的枢机。

我们前面把它比作门户,大家都知道,平时见到的门轴只能转动,不能移动,而这里的少阴、少阳枢轴是活动的,当这个阴阳图工作起来我们会发现少阴少阳在做环周运动。

开阖枢理论从脏腑角度理解六经开阖枢+有关开阖枢的几个观点六经开阖枢与伤寒六经病欲解时“升降出入”与“开阖枢“开阖枢升降出入与土枢四象论六经【开合枢论】引子;A鱼眼为枢机所在,枢者,转动也,非枢无以推动阴阳左右升降开阖。

火为一切动力来源,农业用木,工业用煤用油,皆为取火,以释放能量,产生动力,就是以火为枢机所在:少阴君火以明于上,少阳相火以位于下。

位于上者为能量,火之释放者也;位于下者为能源,火之收藏者也。

在上者为心,卦象离,阳中有阴,为血;在下者为肾,卦象坎,阴中有阳,为精。

血耗则君火不明,离中阴减则近乾,上必虚热以燥,热及阳明而不阖则汗出津脱;精亏则相火不位,坎中阳少则近坤,下必虚寒以湿,寒及厥阴而不阖则阳陷热郁。

相火以位,则阳载阴升,卦象震,厥阴之阖主升,震下之阳来自坎中,水升之路也;君火以明,则阴覆阳降,卦象兑,阳明之阖主降,兑上之阴来自离中,火降之路也。

火之降有表里二途,开阖由表及里:从太阳则走表,通条水道,转入肾。

从阳明则走里,由腑入脏,归于脾。

水之升有内外两道,开阖自内而外:从厥阴则向外,变化而赤,化为火。

从太阴则向内,以阴济阳,化为湿。

太阳之开,始于厥阴之少阳(冬至),终于阳明(秋分)。

太阴之开,始于阳明之少阴(夏至),终于厥阴(春分)。

太阳太阴之开为阴阳运动全过程,阳明厥阴之阖为阴阳运动始终之点,少阳少阴则为阴阳未动根本之位。

B子时统于肾,为少阳所主,用为甲木,丑寅卯乙木升散于辛庚;,辰巳主地气上升,胃腑降而脾脏升,输布火门,统于太阴,合于阳明(以太阳为用)。

午时统于心,为少阴所主,用为丁火,未申酉丙火降敛于壬癸;戌亥主天气下降,心包升而三焦降,通调水道,统于太阳,合于厥阴(以太阴为用)。

如就是则一日之内五行六气脏腑十二经俱能相应于十二时。

若以五十分之,则十二时流散无穷矣,何益于用哉皆少阳主升少阴主降也,火门乃命门也,,,,,,笔记;【合后天八卦图及左右定太阳太阴上下火水内外定阴阳而悟之】1、《火之降有表里二途,,,》解译:一者,上之阳火随内之阴而走之,太阳为开,其由下内而出上表,阴出阳也。

六经难点:开阖枢理论中医养生之亮剑2022-06-10 05:59发表于广东夫论六经而阴阳已括于内,论阴阳而万病已归于中,故曰伤寒六经者,万病之旨归也。

伤寒六经者,三阳三阴也,由腑而入于藏也。

三阳者,太阳膀胱,阳明胃肠,少阳胆腑是也。

三阴者,太阴脾藏,少阴心肾,厥阴包肝是也。

试以开阖论之,太阳主开,阳明主阖,少阳主阳枢;太阴主开,厥阴主阖,少阴主阴枢。

太阳主阳门之开,乃阳气开放升发也,亦为阳之表,寒易伤之,故曰:太阳之上,寒气主之。

太阳膀胱为水经水腑,寒伤之,则水患为病。

故治太阳病,为治水也。

太阳膀胱经,主地气上为云也,乃使体内之水湿蒸腾于外也。

若寒伤之,则地气上为云之功能减弱,甚者地气不能上为云也,此即太阳中风证、太阳伤寒证、太阳中风伤寒证是也。

若寒邪郁内化热,则可稍助地气之上为云也,故又有太阳伤寒郁热证。

太阳膀胱腑者,主天气下为雨也,乃使体内之水湿渗利于下也。

若寒伤之,则天气下为雨之功能减弱,甚者天气不能下为雨也,此即太阳蓄水证与太阳蓄血证是也。

若天气不能下为雨,则水湿不能渗利于下,泛于四肢,聚湿为痰,此即太阳水泛证与太阳痰饮证是也。

阳明主阳门之合,乃阳之大者,热易聚之,热聚生燥,故曰:阳明之上,燥气主之。

故治阳明病,治燥热也。

阳明者,胃肠也,然言大肠则肺已赅于内,以肺与大肠相表里也。

燥伤于肺,肺液为之枯涸,燥热立起,此即阳明肺热证,亦即阳明肺经证是也。

燥伤于胃,胃液为之枯涸,燥热立起,此即阳明胃热证,亦即阳明胃腑证是也。

燥伤于肠,肠液为之枯涸,燥热立起,此即阳明肠热证,亦即阳明肠腑证是也。

然言阳明肺热证,则温病已赅于其中。

经云:诸气膹郁,皆属于肺,故一切气郁为患,皆可从肺论治,此统为阳明肺气膹郁证。

少阳主阳门开阖之枢,乃阳门转动之关键也,亦与阴门相交接之关键也,亦为用之枢转。

少阳乃阳之小者,又为阳木,风气亦主之,风热聚于少阳则助其热也,故曰:少阳之上,相火主之。

相火煽于胆经,则胆经热起,此即少阳胆经热证,亦即少阳胆经气分热证。

六经开阖枢

六经开阖枢

太阳为开。

开阖者,如户之屝,枢者,扉之转枢也。

舍枢不能开阖,舍开阖不能转枢。

是以三经者,不得相失也。

开主外出,阖主内⼊。

枢主内外之间。

太阳膀胱,⽓化上⾏,外达充于⽪⽑,以卫外⽽为固。

故太阳主开,举凡邪⾃外⼊,皆太阳不能主开之过也。

阳明为阖。

阳明胃经主纳⽔⾕,化精汁洒⾏五脏六腑,化糟粕传⼊⼤⼩肠,其⽓化主内⾏下达。

故阳明主阖。

凡是呕逆,⾃汗等,皆阳明不能主阖之过也。

少阳为枢。

少阳三焦,内主膈膜,外主腠理,内外出⼊之⽓,均从腠理往来。

故凡邪在腠理,则寒热往来,少阳之⽓不得外达。

诸证上下往来之⽓,均从膈膜⾏⾛,故有结胸,陷胸,邪欲⼊胃,则呕吐不⽌诸证,此皆少阳不能转枢之过。

太阴为开。

三阳之⽓,开阖于形⾝之内外,三阴之⽓,开阖于内之前后上下。

故⽈,阳在外,阴这使也,阴在内,阳之守也。

太阴为开者,⼿太阴肺主布散,⾜太阴脾⽅运⾏,凡⾎脉之周流,津液之四达,皆由太阴司之。

故⽈太阴为开也。

厥阴为阖

厥阴为阖者,⾜厥阴肝经主藏下焦之阴⽓,使⾎脉潜藏,⽽精不妄泄,⼿厥阴⼼包络,主藏上焦之之阴⽓,使阴⾎敛⽽⽕不作。

故⽈厥阴为阖也。

少阴为枢者

少阴为枢者,⼿少阴⼼经,内合包络,下藏脾⼟,故能为⼆经转枢,⾜少阴肾经上济肺⾦,下⽣肝⽊,亦能为⼆经之转枢也。

此为数者,为审证之⼤关键,不可不详究也。

六经开、阖、枢学说的源头和应用在《伤寒论》中, 并未明确提出开、阖、枢的说法, 唯言“传变”则有之。

历来名家注《伤寒论》者, 以“开、阖、枢”之说作解释者很多。

《伤寒论》“开、阖、枢”理论盛于明清之季, 柯琴、张志聪、陈修园等都极力倡论此说, 尤以卢之颐倡之最激, 渐至于成为研究张仲景学说的一大流派。

1 《伤寒论》开、阖、枢说的渊薮及争议开、阖、枢说最早见于《素问?阴阳离合论》和《灵枢?根结篇》。

《伤寒论》虽无开、阖、枢的记载,但由于仲景善于“勤求古训”, 已把《内经》的学术思想融会在《伤寒杂病论》中。

故后世医家, 为了说明六经病的机能, 阐发了仲景的这一学术思想。

以开、阖、枢为理论, 对《伤寒论》进行了注疏。

有关《内经》的开、阖、枢理论, 后世解释颇多, 阴阳盛衰转化说、六经经气逆变说、六经经气盛衰动转说等, 其开、阖、枢的意义, 不仅是说明由阳到阴, 由阴到阳, 由初到盛、由盛到衰, 由衰到转的阴阳运转递变过程,而同时应该看到它是一个完整而辨证的整体, 有开则有阖, 有阖则有开, 开阖之间又离不开枢转。

所以开、阖、枢乃是说明同一事物的三个方面, 彼此各有所主而又不可分离, 是一个不可分割的整体。

是以开、阖、枢原理说明三阴、三阳经络的生理、病理现象, 开、阖、枢作用的失调, 就必然导致六经疾病的发生。

太阳为表, 太阴为里中之表, 俱属于开。

两阳合明为阳明, 两阴交尽为厥阴, 俱属于阖; 开阖关键在于枢, 枢又有阳枢、阴枢之分, 少阳位于太阳、阳明之间, 为阳中之半表半里, 转太阳则开, 转阳明则阖, 故为阳中之枢; 少阴位于太阴、厥阴之间, 为阴中之半表半里, 转太阴则开, 转厥阴则阖, 故为阴中之枢。

2 《伤寒论》开、阖、枢说的意义仲景《伤寒论》以六经为纲, 为治病应变之法,主要是以开、阖、枢体现三阴三阳及阳经与阴经之间的病理机转。

以开、阖、枢比喻六经的生理功能,对于掌握六经的病机及治法有一定的意义, 据此探讨《伤寒论》的六经辨证论治, 有助于加深理解和便于掌握六经病的特点和治则。

倪海厦解释六经“开、阖、枢”

现在经方越来越热,很多中医从业者开始学经方、用经方。

临床应用经方就离不开六经辩证,那么太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴这六经到底是什么意思?如何理解三阴三阳的“开、阖、枢”?

倪海厦老师在讲《黄帝内经·阴阳离合论》中,是这样解释的:太阳即”开“,也就是人体与自然界交界之地;阳明为”阖“,也就是把自然界之食物收合分解、各取所需之处所。

少阳又叫”枢“,就是运输养份代谢废物排出之管道枢纽。

太阴为司开之能,受纳由阳明进入之五谷精华,厥阴为“阖”,为血之尽,为营养供应之最末端,故为“阖”。

而少阴枢纽,主司太阴与厥阴之贯通能量之源也。

第三节关、阖、枢与六经皮部关、阖、枢,是用门户部件说明三阳三阴的功能特点,与六经根结和皮部的命名相结合,对六经辨证施治有指导意义。

一、关、阖、枢(一)关、阖、枢的概念关、阖、枢的本义,是指门户上的一些实物。

《说文》:“关,以木横持门户也”,指的是门栓;“阖,门扇也”,指的是门板;“枢,户枢也”,指的是门轴。

三者的功能和方位各有不同:关,主关闭和开启,部位在后;阖,是门的主体,主防卫,部位在前;枢,主转动,部位在侧。

古代医家用关、阖、枢比喻三阳、三阴的气机变化,解释六经皮部的正常功能。

三阳有如外门,三阴有如内门,各有关、阖、枢的区分。

(二)关、阖、枢的内容三阳以太阳为关、阳明为阖、少阳为枢,三阴以太阴为关、少阴为枢、厥阴为阖。

这早在《灵枢.根结》已有明文记载,《素问·阴阳离合论》加以申述。

杨上善在《太索.阴阳合》中注说:“三阳离合为关、阖、枢,以营于身也。

夫为门者,具有三义:一者门关,主禁者也。

膀胱足太阳脉,主禁津液及于毛孔,故为关也。

二者门阖,谓是门扉,主关闭也。

胃足阳明脉,令其气止息,复无留滞,故名为阖也。

三者门枢,主转动者也。

胆足少阳脉主筋,纲维诸骨,令其转动,故为枢也”。

又说,“三阳为外门,三阴为内门。

内门亦有三者:一者门关,主禁者也。

脾藏足太阴脉,主禁水谷之气,输纳于中不失,故为关也。

二者门阖,主关闭者也。

肝藏足厥阴脉,主守神气,出入通塞悲乐,故为阖也。

三者门枢,主动转也。

肾藏足少阴脉,主行津液,通诸经脉,故为枢者也”。

所说阴阳有分有合,阳分为三阳,阴分为三阴。

阴阳的起始都称为“关”,阳之盛或阴之衰都称为“阖”,阴阳的转换都称为“枢”。

太阳、太阴为“关”,唐以后的传本多数误作“开”。

这是因唐时关字的写法“门”内作“弁”,与“门”内作“开”的开字容易相混。

现存《素问》王冰注均作“开”,探究其字义原文应是‘关”字。

《素问.阴阳离合论》王冰注说:“开(关)、阖、枢者,言三阳之气多寡不等,动用殊也。

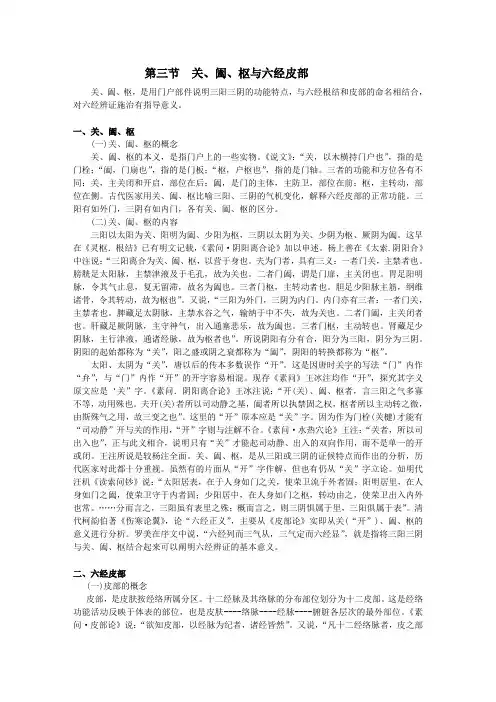

三阴三阳六经开阖枢深度解析足太阳膀胱经解析足太阳膀胱经,就是足三阳经的“开”。

《素问·灵兰秘典论》曰:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

”什么意思呢?州都:州,水中可居住土地也;都,故君旧宗庙的城为都;州都为河流口岸之处。

津液藏焉:津,水渡也,有舟船之意。

津来源于饮食,出于腠里为汗,下达膀胱为尿。

(腠:皮下空隙。

)液,气之所煦成液也;液从水谷化生,其清稀者为津,浊而稠者为液。

藏,收存也。

气化:气,云也;化,教行也,教行于上则化成于下。

膀胱的特点有三:其一,与肾相表里,肾为先天之根,故为都;二,人体水分泻下之前停留于此,水来土囤,故有州意;三,人体水分由火之气化于此,如同大地清气上升为云,云遇寒降下为水,完成天地相交。

膀胱,又名净府、水府、玉海,位于下腹部,是水液聚积之地。

膀胱主要功能是储存水液,经过气化后排出小便,其功能隶属于肾。

治宜:宣通气化,渗湿利水,温肾固脬等法。

膀胱经为什么叫足太阳膀胱经?“太”是什么意思,是“极端、过”的意思。

太阳,也就是最大的阳气出处。

膀胱经在12经络中的主要作用是升发人体的阳气的,换言之,人体有没有精神,气力是不是足,都依赖于膀胱经是不是通畅。

为什么不通呢,是因为湿闭住了,无法气化。

当按摩师将我们后背走一遍罐之后,我们就会感觉后背很松快,就像卸掉一块盔甲一样的轻松,这就说明我们的阳气得以升发了。

同样,运动也能达升发阳气的效果,一出汗,也气化了,也会感觉轻松,“动则生阳”就是这个道理。

足少阳胆经解析说完足太阳膀胱经了,我们再来说说枢,足少阳胆经就是足三阳经的“枢”。

少,是什么意思?是缺少了意思。

少阳,也就是缺少阳的意思,也就是说门处于半掩状态为少。

在《黄帝内经中》胆被称之为“中正之官”。

胆,与肝相表里,为中正之官。

《素问·灵兰秘典论》曰:“胆为中正之官,决断出焉。

”中正:中,纳入也,纳入范围(口),加一竖含上下通彻之意;正,是也,一为上位,放于止上,是上位止于正道。

开阖枢完全对应“脏腑别通”论晶骘阁卦解三阴三阳后发现开阖枢完全对应“脏腑别通”论:今天本来想用卦解释开阖枢,如下图解完后,突然发现竟然完美对应的是脏腑别通理论。

后世对开阖枢似乎用错地方了,且割裂了。

比如肝别通大肠是千古不破的真理,泻大肠能泻肝浊肝淤。

刚开始是想到这里,然后把肝和大肠转化三阴三阳,发现明足厥阴肝和手阳明大肠,完全是厥阴阳明主阖嘛,六经的开阖枢是两经两经一起看的,后世很多分开割裂单独来看,厥阴主阖什么什么,阳明主阖什么什么。

其实厥阴阳明为阖是要一起来看都主阖,而且他们相通。

但是他们相通是手经对应足经的。

那么其他几个脏腑翻译成三阴三阳过来,发现也完美完全地符合开阖枢对应脏腑别通。

比如手厥阴心包对应足阳明胃,那么一查别通,果然心包别通于胃。

胃阳热会扰心包而失眠甚至谵语,看酸枣仁汤也能证明,知母清胃而酸枣仁入手厥阴心包。

那么我们来看枢,少阳少阴为枢,其实是手少阳三焦别通于足少阴肾(故三焦为元气之别使),足少阳胆别通于手少阴心,所谓的胆火扰心。

那么我们再来看开,太阴太阳为开,手太阳小肠别通于足太阴脾,足太阳膀胱别通于手太阴肺,所以宣肺一样能解太阳表,如果你还不信,我们看看足太阳膀胱经经过小脚趾,而手太阴肺经经过我们的大拇指,而我们的小脚趾和大拇指都是五指(趾)中最短的,这也太完美符合了。

对人体经络也有所对应啊,对经络针灸也很有用啊。

而且更有意思的是,比如少阳少阴为枢,足少阳胆别通手少阴心,我发现我脚踝内侧胆经所经过的地方有点皮肤干裂,然后我发现在我胸口心经所经过的地方也有几个红疤。

觉得神奇太巧了吧?这样脏腑别通还真可以有助于望诊。

后来一百度,发现董氏针灸还真以脏腑别通理论为主打。

至此可知内经开阖枢被后世割裂说啥少阳为枢少阴为枢真是可笑,少阴到底枢啥呀,少阴病就少阴病说啥少阴为枢。

内经没说过,内经说的只是两经合起来来说的少阳少阴为枢。

那么有人会说,你发现这有什么用,死记哪几个脏腑别通就行了嘛,要那么复杂干什么?但是我想说你死记多麻烦,如果以时忘记了又要查书,又谈何快速运用,我发现的方法可以快速口算出脏腑别通了,因为主要知道任何一个脏腑,那么我们就翻译成三阴三阳,那么再想一下开阖枢,就马上知道别通哪个脏腑了。

从脏腑角度理解六经开阖枢阳主外,三阳经开则泻,阖则纳。

太阳为开,阳明为阖,少阳为枢。

三阳经属阳,阳主外其用为散发排泄。

太阳为表为皮毛腠理,司汗孔开阖,太阳为开,天寒则汗孔闭,天热则开,排泄汗液。

而足太阳膀胱经属膀胱,络肾,为州都之官,津液藏焉,气化则能出,太阳为开,故天寒衣薄,则为溺与气。

太阳经为寒水之经,多血少气,汗为心液,血汗同源,气随汗出,身凉脉静。

人体通过汗尿的排泄可调节体温,故太阳为开。

阳明为阖,阖意为门之闭合,引申为容纳、受盛之意。

阳明为里,足阳明胃经属胃络脾,为食廪之官,五味出焉,胃为水谷之海,主容纳,故阳明为阖。

营气出于中焦化生气血,为周身气血之源,为后天之本,故阳明经多血多气,故阳明有容纳吸收闭藏水谷精微之意,为阖。

少阳为枢,枢本意为门之轴,枢动则开阖自如,由开到阖,枢承上启下,引申为转运之意。

手少阳三焦经属三焦,三焦为原气之别使,水液之通道,腠理膀胱其应,故可将阳明容纳运化之水谷精微转运至太阳经体表、膀胱,再随汗尿排出体外,故少阳为枢,少阳居于太阳阳明之间,故为半表半里。

而少阳为游部,通于五脏六腑、四肢百骸,为脂膜,在内附于胸腹腔内壁、包裹脏腑,在外则附于皮肤之内壁、包裹肌肉,因其为脂膜薄如蝉翼,才可通行原气水液,沟通上下内外,《素问·太阴阳明论》:“脾与胃以膜相连耳,而能为之行其津液何也?岐伯曰:足太阴者三阴也,其脉贯胃,属脾,络溢,故太阴为之行气于三阴。

”可见脾与胃之间有膜相连,阳明之水谷精微通过脂膜到达太阴脾,而三焦为脂膜,为五脏六腑之总司,由此可知三焦亦居于阳明太阴之间。

由此亦可知,病邪由表及里,可顺太阳少阳阳明而传里,亦可顺太阳阳明少阳太阴而传里。

少阳不但为太阳、阳明之枢。

亦可为阳明太阴之枢。

阴主里,三阴经开则纳,阖则泻。

太阴为开,足太阴脾经属脾脏,脾主运化水谷,食入于胃,经脾运化,纳水谷精微于内,故为开。

厥阴为阖,足厥阴肝经属肝,肝藏血,血为水谷精微所化,故为阖。

中医思维开、合、枢,六经以阳气为用(六经开合枢解)六经开合枢,是一个完整六经周流循环过程,太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴,各有所司,这整个系统很多人并没有完全理解,现在我们就来讲讲这整个六经开合枢……太阳寒水主开太阳为开,为阴出阳也,什么叫阴出阳?这个出字,就是指气化,太阳寒水气化则可进入营卫,阴气化成阳,其实这就是所谓的全身阳气,运行的一个总部来源,这样我们就好理解太阳了,当太阳的开机,异常时会如何?就是营卫中阳气不达,也就是常说的表虚,表层阳气虚了,寒邪就容易侵入,这就是太阳寒邪的由来,桂枝汤证、麻黄汤证都是此列,当然也包括太阳腑证,如停饮类,实则都是阳气虚弱所致。

少阴君火主枢太阳开后,阴出阳,阳气达体表,而后,由少阴枢动,这个枢就是是枢转,人体是一个平衡系统,太阳开后,阴气气化成阳气,而就如太极阴阳图,阳气是需要运转的,这个少阴主枢,实际就是太阳和阳明之间的枢转运化,君火主一身之火,全身阳气的宣通运转,全在于这个少阴之枢转。

阳明燥金主合阳明为合,经少阴枢转阳气后,合阳入阴,可以理解为液化,人身水气的吸收与收藏入里,重点是“合阳入阴”这四个字,水气本身是死水,只有阳气入内,方是活水,阳明一经,其作用实际就是五行中的金气,收阳入阴,以鼓动人体之水。

如饮用水,进入身体后,进入胃、小肠、脾、肺,而这部分水,若没有阳气的作用就是死水,因有了阳气鼓动,而能疏布全身,水分从消化系统进入身体就可以看成是水分的吸收与收藏,由于胃与大肠都有吸收水分入里的主要功能,故将他们都定义为阳明,主合。

太阴湿土主开太阴为开,和太阳一样为开机,所不同的是太阳是阴出阳,阴气液化成阳而出,而太阴是阳入阴由阳明合阳入阴后的衔接,进一步液化,这里的开,就是阳入阴之开。

当这个太阴开机不利的时候,会如何呢?开机不利,就是阳气不通,太阴无阳入入内,然后就有了“腹满而吐,食不下,时腹自痛,自利益甚”等等,系列的太阴症状,这就是阴证的开始。

六经开阖枢:三阴三阳开阖气化理论阐释主要是指三阴三阳的气化规律和运气气化规律存在着密切的联系。

开阖枢是指人体三阴三阳生理功能、病理特点及其相互关系的概括。

太阳主开、少阳主枢、阳明主阖,分别代表阳气的一种状态,“太阳”,就是阳气很盛大的意思。

“太阳主开”,指的是太阳主开功能的启动,阳门打开,阳气得以逐渐地释放出来。

“少阳”少者小也,未大也。

少阳,初生之阳,未大之阳。

“少阳主枢”,少阳是阳气由太阳状态转化到阳明状态的节点,就象一个地方到另一个地方边界口一样,也很像剪票口。

“阳明主合”,阳明,两阳相合为阳明,阳气到了极盛时就会转衰,就需要节约,需要保留火种,阳气就要进入蓄积收藏的状态。

“太阴为开”阳气升发释放到一定程度后,就逐渐衰减,要从升发转到收藏,由出转到入,从浮到沉。

太阴开机启动后,阳气进入真正的潜藏状态,要休养生息,就象人工作了一天需要休息、睡觉一样。

收藏到一定的程度,少阴枢转开合,厥阴闭合收藏之门,太阳开启功能打开,阳气又开始工作,要进入升发、宣布状态。

周而复始。

生理上:三阳经内应膀胱(大、小)、胃、胆的气化功能变化。

三阴经内应肺(脾)、肝、肾(心)的气化功能变化。

开阖枢传变规律,主要体现在三阴三阳经传变方式。

一是太阳——太阴传,太阳、太阴在开阖枢中皆属气机中的开机。

“开机”,是指人体精气的运行、敷布、转输利用及排泄等功能的总和。

开机失职必然影响到人体的异化过程。

从广义的角度看,凡是人体的消耗功能失常,都可归纳为开的病。

从气化的角度看,凡是开机失司,往往表现为气机不利的病理,太阳开主要偏重在布气,太阴开偏重于运化水液。

二者的联系主要体现在气与水的关系上。

气行则水行。

故临床上治太阴的水湿,往往须辅以解表发汗,即所谓的开“太阴”之用也。

阳明——厥阴传:阳明、厥阴在开阖枢中皆属于阖机,所谓“阖机”是指人体精气的吸引、贮藏、利用等气化功能,阖机失职必然影响到人体的同化过程,故从广义的角度看,凡是人体贮藏功能失常,都属阖的病理。

怎么理解《黄帝内经》对经络运行的“开、阖、枢”的描述?《素问.阴阳离合论》和《灵枢.根结》,都提到了手足六经经气运行的“开、阖、枢”,这个概念到底该怎么理解,一直是中医爱好者关注并有分歧的地方。

《素问》和《灵枢》里里论述有相同的地方:六经都“根”于足之经脉的井穴;也有不同之处:《灵枢》还提到了“结”于头面五官。

所以,综合来看,六经运行,有了“根”和“结”这个概念。

《伤寒论》也有三阴三阳的说法,而与内经不同的是,没有“根结”的说法。

所以《伤寒论》和《黄帝内经》的开阖枢概念是有差异的。

我们知道,六经就是“三阴三阳”,也就是经气的运行。

而“气”生于五行,五行又由五脏六腑共同组成,是五脏藏精、六腑与之相合的五行之精所化的气。

既然是气,当然是无形的,而且这个气,是按照天地气机升降的方式运化的。

与天地之气的无形不同,人体的经气还有一个“形化”的过程,也就经气还可以行在经脉里面,和六经相合,这就有了“根”和“结”的概念。

内经讲的三阴三阳的开阖枢,是指三阴三阳之气相对于“经脉内外”的开阖,它们的“根”都在经脉的井穴。

那么内经和伤寒的“开阖枢”差异在哪里呢?简而言之,就是气的运行方式不同。

所谓入经行一定要入“经俞穴”,不出入经脉的一般只发生在身体躯干、和头面部、膝、肘以上的部位,不会进入四肢末端,或者说不会行于五腧穴的部位。

这是伤寒与内经不同和相同之处,但两者并不矛盾,而且结合起来,能更好地理解“开、阖、枢”这个概念。

不论是入经还是不入经,其性质基本实相同的,只是作用部位和方式不同罢了。

那什么是“开、阖、枢”呢?开就是“开发和开始”,阖是“关闭、结束”的意思,枢是指“枢纽和中转站”,也不仅仅是“转运站”的作用,还是动力的来源,是阴阳互换的场所。

如果是从阴出阳,需要动力才能出来,如同骑自行车上坡,要拼命踩;从阳入阴,则是一个去势的过程,如同自行车下坡或停止的时候就需要刹车了。

开阖比较好理解,难点在“枢”。

在三阳里,太阳为开,阳明为阖,少阳为枢;在三阴里,太阴为开,少阴为枢,厥阴为阖。

六经秘诀:三阴三阳开合枢阐释!太阳宜开,主外,开则阳气敷布体表,阴阳合一,气血周流,四肢强健;开之太过属太阳伤风,自汗、啬啬恶风、淅淅恶寒。

太阳不开,少阴气化不升,小便(属浊气)难下。

因此少阴虚寒者,凡遇太阳玄府闭塞即少加开太阳之专药(麻黄) 佐之,事半功倍。

阳明宜合,合则腐谷化食;合之太过,津液被灼,谷食干结胃家实;开则太阳阳明合病,下利清谷。

“阳明为合”,合是指它聚合阳气(少阴与厥阴之气)于胃肠道,这样才能腐熟水谷,蒸化水津,传导化物,化生精气,把水谷之气转化合成为人体的阳气与津液,并以阳气为主。

胃肠道这种转化的能力,就是阳明之气的功能体现。

少阴化气与少阳相火是阳明之火的根本,起着产生与调节阳明之火的作用,又靠自身的水谷精微所产生的阳气充养。

阳明之气的功能,尚需要手足少阳与手足太阳这四腑的配合,才足以完成它腐熟水谷,传导糟粕等,从而产生阳气与津液的作用,这叫做“二阳合明”。

少阳为枢,少阳为厥阴之余气,枢转厥阴、太阴,枢机不利则清阳不升,浊阴难降,二便清浊不分,大便稀溏,小便混浊。

太阴(开)、厥阴(合)、少阴(枢)。

太阴宜开,主内,开则清升浊降,合则腹满食不下,大便秘结,气喘懒言。

开之太过,必自下利,大便稀溏。

厥阴宜合,合则肝血足清阳升,四肢暖;开则女子阴冷宫寒,少腹冷痛,男子囊下湿,阴囊缩,男女四肢厥冷色青。

少阴为枢,转枢太阳、阳明之气,少阴宜气化,少阴气化则小便自如,膀胱开合有度,身体轻健;气化不利则枢机不转,小便清冷而长,或点滴难下,脉微细,但欲寐。

所谓少阴的机能就是心肾的若干主要机能的体现。

少阴的阳气来源于肾中元阴元阳,即命门之火及心之君火。

它枢转敷布、温煦着全身脏腑组织,是生命之根。

它一方面温煦着太阴脾家与阳明胃家,使阳明得以“合”,太阴得以“开”,使水谷之精得以形成与敷布全身,并受水谷之精的不断充养,以维系自身的恒存。

能藏精化气,使太阳有充足的阳气敷布于表,司其卫外的功能,以及使水津排泄,这是少阴作为太阳之里的很重要的机能,其阳气又游离敷布于少阳,以使气液枢转全身上下、内外,协调全身。

六经的开合枢

阳密乃固说:古人或从营卫的观念、或从升降园运动的观念、或从内经六气的观念来解释仲景的六经,或有干脆认为仲景的六经辨证不尊内经,乃从汤液经法,而汤液经法又无从考证,如此等等,不一而足,我今试从中医内经生理学的观念分析之,所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,希望对大家有所启迪。

一、仲景的六经辩证是公认的最完善的辩证体系。

中医经过几千年的发展,形成了许多的辩证体系,像三焦辩证,五脏辩证,卫气营血辩证,六经辩证,八纲辩证等,但只有六经辩证是最完美的体系,不讲八纲而八纲在其中,不讲气血营卫而气血营卫在其中,不讲五脏辨证而五脏观念在其中。

二、统而言之,仲景之六经,三阳以水气(阳)的运行为法,三阴以精血(阴)的运行为用,但是气为血之帅,血为气之载,阴阳是不可分离的,尤其是三阴的运行,仍要以阳气的先行为动力,经云阳行六寸,阴气才开始运行。

1.)太阳主开,指膀胱水腑在小肠火的蒸腾下,太阳寒水气化而进入卫气营血,这是周身阳气运行的总来源,太阳开机不利常表现为阳气不达腠理四肢而易感表虚,易成桂枝汤证;或阳气不能自由出入而表闭,易成麻黄汤证;阳气不能蒸腾津液而癃闭或小便多、三焦停饮等。

在此过程中,小肠火提供了气化的能量,膀胱水提供了气化的物质基础及场所,因此,仲景将膀胱与小肠都定义为太阳,主开,是为足太阳膀胱与手太阳小肠。

2.)阳明主合,指水气的吸收与收藏入里。

这里分两条路径,如果是饮入水,则由阳明胃土直接气化,散精四布,直接为人体所吸收利用;如果是食物中夹带的水,则由于有食物的保护,胃腑来不及对水吸收就进入了小肠,小肠不吸收水于是进入大肠,由于大肠与肺相表里,它们之间有管道相通,这时在小肠火的作用下,大肠中的水会气化进入肺腑,而剩下的残渣就形成了大便。

水分从消化系统进入身体就可以看成是水分的吸收与收藏,由于胃与大肠都有吸收水分入里的主要功能,故将他们都定义为阳明,主合,是为足阳明胃与手阳明大肠。

3.)少阳主枢,表示水气可以从此枢以外出,也可以枢转入里,由此少阳为路径可知。

在图中无法表述出来,因为少阳包括三焦与胆,三

焦是水气升降出入的道路,经言:“三焦者決渎之官,水道出焉”,就是指此。

因此,图中脏腑之间所有的联线,几乎都可表示为三焦系统,三焦没有具体的形状,少阳三焦主半表半里,表示他既可达于肌表,又可以达于脏腑,所谓无处不在。

而少阳胆主相火,实为水气过了肺腑以后,就化为相火,所谓“遇木则明”才能更好的发挥火的效应,经言:“凡十一脏取决于胆也”,就是指胆经相火可作用于五脏六腑。

因此,仲景将提供阳气出入路径的三焦与化气为火的胆腑都定义为少阳,少阳主枢,是为足少阳胆与手少阳三焦。

4.)太阴主开。

开机代表将阴经之源(食物)转化成可以吸收入里的部分。

脾主运化,可将食物转化成食糜,将可吸收的营养通过微血管进入血液循环系统,这一段生理过程乃太阴脾脏所为,而肝藏血,从中医的生理学看进入血液循环就是进入肝脏,这就是饮食后血糖会暂时升高,而饥饿时会低血糖的原因,血液里面血糖的浓度变高就要靠肝脏的疏泄功能来解决,这是后话。

太阴开机不利,常常表现为“腹满而吐,食不下,时腹自痛,自利益甚”的不消化症状,至此化源渐断,精血营养跟不上,此为阴证的开始。

5.)少阴主枢。

枢是枢转,升降开合之义。

人体是一个平衡系统,光收藏不利用也不行,阴精过多时就收藏入肾,经云“肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,五脏盛乃能泻。

”不但肾藏精,而且精还可化髓,肾系连脊,肾精在命门火的作用下,沿脊上行,化脊髓、脑髓,而脑髓也不能光藏不泻,因此脑髓又可进入骨髓、脏腑被他们利用。

这一个循环就是少阴枢机的升降开合。

这个过程中,肾脏既提供了能量又提供了物质和场所,而心脏为最终的能量来源,故仲景将心肾定义为少阴。

6.)厥阴主合。

合机代表将营阴收藏入里。

血液中的营阴能不能进入脏腑四肢百骸为身体所用又由厥阴合机在管。

经云“肝主疏泄”,什么是疏泄功能?将浓度大变为浓度正常就是疏泄功能,所以肝脏的疏泄功能可以将血液中血糖的浓度降下来到常态,肝又是人体最深最里的脏,故仲景将肝脏定义为厥阴。

三、辩证法门。

从以上可以看出,三阳无论哪一经病,水气就运行不起来,同样三阴无论哪一经病,阴精就运行不起来,从这角度来辨病之主症,我认为才是方便法门。

例如,厥阴主合(收藏),或称之为主阴精进入,如果是癌症,脏腑因有阴实的存在,会拒绝五色营养的进

入,同时阳也入不了阴,因此,癌症就是厥阴阴实症;又如果是糖尿病,同样是五色营养不被五脏吸收,因此也为厥阴症,但糖尿病由于脏里没有实的存在,因此是一种功能的虚证,所以糖尿病也可看成是厥阴阳虚证。

原因不同,治疗就大异其趣。

按六经辩其主症以后,我们就可动手治疗,这时再按六经的传变去做文章就比较困难,因为病的传变在六经没有明显的规律,因此不妨引入五脏生克的观念。

仲景在《金匮》之开篇,就讲明了“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”,仍以上面为例,癌症可断为厥阴阴实,但究竟是哪一脏阴实,又有不同,那么在五脏生克上也不同,处方方向自然不同。

糖尿病断为厥阴阳虚证,其病则实发肝脏,因为肝主疏泄,是肝的功能问题阻碍了营养的入里,治疗就要以补其肝阳为主,恢复肝脏条达之性。

四、但是六经为体,阳气为用,尽管只分为管水气运行的三阳,以及管营血运行的三阴,但是六经却都以阳气为用,没有阳气动能的推动,则六经的功能都是完不成的。

所以,李可常说,阳气一处不到就是病。

一般的治疗处方都要考虑扶其阳气,这几乎是一个大原则,这也是目前扶阳一脉大行其道的原因,由于抓住了生命的大原则,所以方向上就不会错,只不过没有仲景的六经辩证来得那么精准。

五、病有六经传变。

我认为并不是由太阳传入阳明,太阳病就没有了,只剩下阳明病了,如果这样治阳明病,则阳明病不会断根。

凡病的传变,并非真有外邪入里,实为本气自病。

举例:一个人太阳生病,膀胱之太阳寒水无力蒸腾,肌表水气太少,由于人体是一个自组织自动控制系统,这时人体会自救,会发出水气太少的信号。

又由于阳明主合,这信号就会反馈给阳明系统,刺激阳明系统一方面将水气调入太阳,一方面吸收更多的水分入里,那阳明只有保持足够的热量才能吸收更多的水分,于是出现了阳明热证、实证。

这时,我们吃白虎汤或承气汤解决了阳明的问题,但是,如果水不化气的阳虚证不解决,则病仍会回来,因为病根仍在,这就是有时仲景方治病,会有反复的原因,非圣方不行,乃是医者辩证不精准。

因此,治病一定要深挖病根。

由于有这种原因,所以医家治病,常会由三阴治到三阳,再治到病之始,有时如肝炎,癌症等,其病之始不过是一个感冒而已,这才是病根,病根不断,病还会回头。

如果是更好一点的医生,一开始就了解了病的来龙去脉,当然是标本同治,一剂去病。

因此,也由于病的传变越多,则辩证就更难,方

剂药味也会越多。

但是,万病不离伤寒六经,无论病情怎样复杂,总是在六经上的叠加,治疗上常有合病、并病,数经同治,才会有满意的效果。