初三化学第一单元

- 格式:ppt

- 大小:2.51 MB

- 文档页数:45

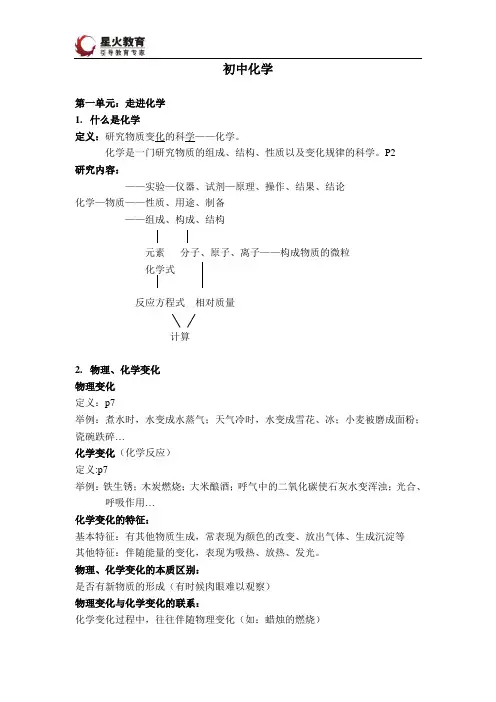

初中化学第一单元:走进化学1.什么是化学定义:研究物质变化的科学——化学。

化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学。

P2研究内容:——实验—仪器、试剂—原理、操作、结果、结论化学—物质——性质、用途、制备——组成、构成、结构元素分子、原子、离子——构成物质的微粒化学式反应方程式相对质量计算2.物理、化学变化物理变化定义:p7举例:煮水时,水变成水蒸气;天气冷时,水变成雪花、冰;小麦被磨成面粉;瓷碗跌碎…化学变化(化学反应)定义:p7举例:铁生锈;木炭燃烧;大米酿酒;呼气中的二氧化碳使石灰水变浑浊;光合、呼吸作用…化学变化的特征:基本特征:有其他物质生成,常表现为颜色的改变、放出气体、生成沉淀等其他特征:伴随能量的变化,表现为吸热、放热、发光。

物理、化学变化的本质区别:是否有新物质的形成(有时候肉眼难以观察)物理变化与化学变化的联系:化学变化过程中,往往伴随物理变化(如:蜡烛的燃烧)3.物理、化学性质化学性质:p7如:可燃性、稳定性,氧化性物理性质:物质不需发生化学变化就表现出来的性质。

如:颜色、气味、状态、密度、硬度、熔点、沸点、导电性、导热性…4.化学是以实验为基础的科学实验:实验原理、器材(仪器、试剂、药品)、操作步骤、实验现象观察与记录、结论与结果分析1)蜡烛的燃烧p12实验器材:蜡烛、火柴、烧杯、木棍、石灰水实验操作:实验现象:燃烧前:白色固体、质软、无味、难溶于水、密度比水小燃烧时:石蜡融化成液态、形成白烟火焰明亮、放出热量;外焰温度最高生成水和二氧化碳燃烧后:蜡烛变短、余烟可燃实验结论:蜡烛由石蜡和棉芯构成,点火将棉芯点燃,放出的热量使石蜡融化汽化,蜡烛燃烧主要是石蜡蒸汽在燃烧,并产生二氧化碳和水。

2)吸入的空气和呼出气体的比较实验原理:空气和二氧化碳较难溶于水;二氧化碳密度比空气大;氧气支持燃烧;二氧化碳不支持,会使燃着的木条熄灭;二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊p14实验器材:集气瓶、水槽、木棒、玻璃片、石灰水…操作步骤:收集气体、检验、比较实验现象:呼出气体的石灰水更浑浊、呼出的气体使木棍熄灭、使玻片凝结成水实验结论:空气含有的氧气比呼出的气体多,而含有的二氧化碳则是呼出气体中的多、呼出的气体还含有水份5.走进化学实验室化学实验室:实验桌、水槽、药品柜、仪器、药品、试剂仪器与用途:内容:仪器及其使用、基本操作步骤、安全注意事项危险化学品标志:p181)药品的取用固体药品的取用:广口瓶;药匙、镊子、纸槽;操作(一横二放三慢竖/一斜二送三直立)p18液体药品的取用:细口瓶;滴管、量筒;操作(大量:倾倒(一倒二向三挨四流)/少量:滴管)倾倒:塞子要;标签;瓶口紧挨试管口,缓慢地倒;用完液体后,要,以防药液挥发或者吸收和进入了杂质。

第一单元《绪言走进化学世界》总结请把张纸留好,记住!凡是抽查提问没有答对的同学一直抄到自己会为止(一)化学的研究范畴:化学是在分子、原子的层次上研究物质的性质、组成、结构、变化规律的科学。

(二)道尔顿和阿伏加德罗得出了重要结论:物质是由原子和分子构成的,分子中原子的重新组合是化学变化的基础,他们创立了原子论和分子学说,奠定了近代化学基础。

(三)门捷列夫发现了元素周期律并编制了元素周期表。

(四)物质的变化和性质:1、物质变化:化学变化的本质特征是有新物质生成。

有改变颜色、生成沉淀、放出气体、放热、发光等现象的变化不一定是化学变化。

2、物质性质:物质不需要通过发生化学变化就表现出来的性质。

如颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解度、导电性、导热性、挥发性等属于物理性质。

物质在化学变化中表现出来的性质,叫化学性质。

如可燃性、助燃性、毒性、氧化性、还原性、稳定性、酸性、碱性、、、、、等属于化学性质。

3常见的化学变化有:燃烧、变质、变酸、发霉、食物中毒、腐烂、生锈、酿酒、百炼成钢、光合作用、呼吸作用。

4、常见的物理变化有:滴水穿石,海水晒盐、轮胎爆炸、酒精挥发,衣服晒干,活性炭除异味、、、、。

5、只要有化学变化发生,则一定伴随着物理变化发生。

6、硫酸铜+氢氧化钠=氢氧化铜+硫酸钠(CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4现象有蓝色沉淀生成,加热,蓝色沉淀变黑(三)探究实验:1、对蜡烛燃烧的探究:石蜡的硬度小、密度比水、熔点低。

石蜡燃烧生成水和二氧化碳。

(实验报告第2面记住。

蜡烛点燃前,点燃时,点燃后是怎么操作的,有什么现象,得出什么结论)2、对吸入的空气和呼出的气体的探究:我们呼出的气体和吸入的空气相比较,二氧化碳含量多,氧气含量少,水蒸气含量多。

(实验报告第7面记住。

本实验是怎么样设计实验来验证二氧化碳,氧气,水蒸汽的,实验注意事项是什么)(五)实验基本操作:进入实验室三不原则:不能用手接触药品,不能用鼻孔凑到容器口闻药品,不得尝药品味道,1、药品的取用。

初三化学第一单元知识点第一章:物质的分类与分离1.物质的分类物质可以分为纯净物质和混合物。

纯净物质又分为元素和化合物。

2.元素元素是由相同类型的原子组成的纯净物质。

元素可以进一步分为金属、非金属和半金属。

3.化合物化合物是由不同类型的原子按照一定的比例组成的纯净物质。

化合物可以通过化学反应来分解成元素。

4.混合物混合物是由不同类型的物质混合在一起而形成的物质。

混合物可以分为均质混合物和非均质混合物。

5.常见的分离方法常见的分离方法包括过滤、蒸发、结晶、提纯、沉淀、浓缩、萃取等。

第二章:酸、碱和盐1.酸碱理论酸的特性是酸味、酸性反应和导电性;碱的特性是苦味、碱性反应和导电性。

酸和碱可以发生中和反应。

2.盐的特性盐是由酸和碱中和反应生成的产物,具有晶体结构、无味、无臭、导电性等特点。

3.酸碱指标常用的酸碱指标物质有酚酞、酸碱指示剂和pH值。

4.酸的实验室常见性质酸具有腐蚀性、变色性、产生气体等性质。

5.酸碱中和反应酸和碱中和反应生成盐和水,在化学方程式中可以用H+(酸)和OH-(碱)表示。

第三章:金属与非金属元素1.金属的性质和分类金属的性质包括金属光泽、导电性、热导性等。

金属可以分为常金属和稀有金属。

2.金属的反应金属可以与非金属元素发生反应,常见的反应有金属与非金属的置换反应和金属与酸的反应。

3.非金属的性质和分类非金属的性质包括不良导电性、不良热导性等。

非金属可以分为固体、液体和气体。

4.非金属的反应非金属可以与金属发生反应,常见的反应有非金属与氧气的反应和非金属与酸的反应。

第四章:氧气、氢气和水的性质1.氧气的制备和性质氧气可以通过分解过氧化氢和加热二氧化锰制备。

氧气具有助燃性、能与金属和非金属发生反应等性质。

2.氢气的制备和性质氢气可以通过金属与酸反应、金属与水反应等方式制备。

氢气具有轻、无色、易燃等性质。

3.水的制备和性质水可以通过合成反应、酸碱中和反应等方式制备。

水具有透明、无味、无色、能溶解许多物质等性质。

九年级上册化学第一单元知识点归纳(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典资料,如办公资料、职场资料、生活资料、学习资料、课堂资料、阅读资料、知识资料、党建资料、教育资料、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic materials for everyone, such as office materials, workplace materials, lifestyle materials, learning materials, classroom materials, reading materials, knowledge materials, party building materials, educational materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!九年级上册化学第一单元知识点归纳九年级上册化学第一单元知识点归纳总结任何一门学科的知识都需要大量的记忆和练习来巩固。

初三化学第一单元知识点归纳初三化学第一单元一、绪言:化学是研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

我国有一些化学工艺发明较早,例如造纸、制火药、烧瓷器;我国劳动人民在商代会制造青铜器,春秋战国时期会冶铁炼钢。

XXX和XXX等科学家得出了重要结论:物质是由原子和分子构成的。

分子中原子的重新组合是化学变化的基础。

原子论和分子学说的创立,奠定了近代化学的基础。

1869年,门捷列夫发现的元素周期律和元素周期表,使化学研究和研究变得有规律可循。

二、物质的变化和性质1、物质的变化物质的变化有两种基本类型:物理变化和化学变化。

物理变化是指没有生成其它物质的变化,例如形态的变化;化学变化是指生成了其它物质的变化,例如颜色改变、放出气体、生成沉淀、吸热、放热、发光等。

化学变化的过程中,会同时发生物理变化。

下列变化有一种变化与其它三种变化的类型不同,这种变化是()A、蒸发B、潮解C、水变成冰D、物质燃烧。

判断镁带在空气中燃烧是化学变化的主要依据是()A、产生耀眼的白光B、放出大量的热C、生成白色固体D、镁带消失。

2、化学性质和物理性质物质的性质包括化学性质和物理性质。

化学性质是指物质在化学变化中表现出来的性质,例如物质的可燃性、助燃性、稳定性等。

物理性质是指物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,例如颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点、溶解性、导电性、导热性等。

一般有“能…、可…、会…、易…、极易…等”描述。

以下描述哪些是物理变化?哪些是化学变化?哪些是物理性质?哪些是化学性质?A、铜绿受热时会分解;B、纯净的水是无色无味的液体;C、镁带在空气中燃烧后变成了氧化镁;D、氧气不易溶于水且比空气密度大;E、木棒受力折断;F、铁生锈;G、煤着火燃烧,残余一堆灰烬。

三、化学是一门以实验为基础的科学化学是一门以实验为基础的科学。

蜡烛燃烧实验是一个经典实验,通过观察实验现象可以了解化学变化的过程。

1)火焰:焰心、内焰(最明亮)、外焰(温度最高)。

初三化学知识点总结(全) 初三化学知识点总结(全)第一单元:走进化学世界1.究空气中二氧化碳含量和与二氧化碳相关的问题如何检验二氧化碳?如何证明吸入的空气中二氧化碳含量比呼出的气体低?如何证明蜡烛的组成中含有碳、氢元素?2.药品的取用如何取用密度较大的块状固体药品?如何取用粉末状固体药品?用量一般取多少?用细口瓶向试管中倾倒液体时应注意哪些问题?如何正确读数量筒?俯视或仰视读数测量值与真实值的关系?如何准确量取一定体积的液体?如何称取粉末状的药品或易潮解的固体?用天平如何称量未知质量固体或定质量固体?砝码和游码应按什么样的顺序使用?如果药品和砝码的位置颠倒,且使用了游码,能否知道药品的实际质量?3.物质的加热如何正确地点燃或熄灭酒精灯?洒出的酒精在桌面上燃烧,应如何处理?它的火焰哪一部分温度最高?怎样证明这一点?加热试管里的液体或固体时,分别应注意哪些问题?两者有何区别?给药品加热时,发现试管炸裂,可能原因有哪些?4.药品和仪器的处理玻璃仪器洗涤干净的标志是什么?如何放置?实验后药品能否放回原瓶?第二单元:我们周围的空气1.空气的主要成分及作用空气中主要含有哪些气体?每种气体分别有哪些用途?2.实验探究空气中氧气的体积分数燃烧匙中一般放什么物质?给物质的量有什么要求?目的是什么?能否用木炭、硫磺代替红磷?为什么?能否用铁丝、硫来代替红磷?为什么?如用木炭来做实验,又如何改进实验?产生什么实验现象?得到什么结论?实验原理是什么?若测定的氧气的体积分数明显偏小,有哪些可能原因?3.大气污染物的来源和危害空气中的污染物主要有哪些?原因是什么?空气被污染后会造成什么危害?4.能从组成上区分纯净物和混合物纯净物和混合物有什么区别?列举几种常见的混合物?5.化学变化的基本特征物理变化与化学变化有什么区别?如何判断“硫在氧气中燃烧”属于化学变化?6.化合反应氧化物什么叫化合反应?化合反应有什么特点?列举几个化合反应?什么叫氧化物?学会识别氧化物。

(完整版)人教版初三化学上册知识点总结九年级化学上册知识点总结第一单元走进化学世界一、物质的变化和性质1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的学科。

2、物质的变化化学变化:有新物质生成。

物理变化:没有新物质生成。

区不:是否有新物质生成。

3、物质的性质物理性质:别需要通过化学变化就能表现出来的性质。

如:XXX、味、态、密度、硬度、熔点、沸点、挥发等。

化学性质:需要通过化学变化才干表现出来的性质。

如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、稳定性、金属活动性、爽朗性、腐蚀性、毒性等。

4、蜡烛及其燃烧现象的探索蜡烛火焰分为三层:外焰(温度最高)、内焰、焰心(温度最低)蜡烛的燃烧既是物理变化又是化学变化。

蜡烛燃烧后生成水和二氧化碳5、人吸入气体和呼出气体:相同点:都有水、氧气、二氧化碳别同点:吸入气体:氧气多呼出气体:二氧化碳、水多结论:二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊。

6、各种常见仪器:(1)固体药品的取用:①存放:广口瓶。

②取用:粉状药品—药匙或纸槽(一倾二送三直立)块状—镊子(一横二放三慢滑)(2)液体药品的取用:①存放:细口瓶。

②取用:瓶塞倒放;标签朝手心;口对口紧挨着慢倒;试管略倾歪(3)量筒:①无‘0’刻度;②正确读数:视线与凹液面下端平视(否则俯大仰小)(4)酒精灯:①注意事项:禁止向燃着的酒精灯添加酒精;禁止“灯对灯”点燃酒精灯;必须用灯帽熄灭酒精灯,禁止用嘴吹。

②火焰分三层:外焰(温度最高)、内焰、焰心(温度最低)对物质加热用外焰(5)给物质加热的办法:对液体加热:试管外壁保持干燥,试管中液体别超过试管1/3,试管口向上与桌面成45°,先预热再加热,加热用外焰,试管口别可对人。

对固体加热:试管外壁保持干燥,试管口略下倾,先预热再加热,加热用外焰。

(6)玻璃仪器洗涤洁净的标准:仪器内壁附着的水既别聚成水滴也别成股流下。

(7)可直截了当加热的仪器:试管、蒸发皿、燃烧匙可间接加热的仪器:烧杯、烧瓶别能加热的仪器:量筒、集气瓶(8)取用药品时做到:口别尝、手别摸、鼻别闻(闻的办法:扇闻)未讲明药品用量时:液体普通取1~2毫升,固体只需盖满试管底部即可。

初三化学上册必背知识点第一单元走进化学世界一、物质的变化和性质:1、物质的变化:物理变化表示没有新物质生成,化学变化则表示有新物质生成;2、物质的性质:物质性质中不需发通过化学变化才能表现出来的性质叫做物理性质,比如说颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等;而物质性质必须通过化学变化才能表现出来的性质叫做化学性质,比如可燃性、氧化性、还原性、毒性等。

二、基本实验操作:1、药品的取用(1)取药量:一般固体只需盖满试管底部,液体取1—2毫升;(2)注意事项:记住不闻、不尝和不摸;(3)取用少量液体药品用胶头滴管,取用一定量的液体药品用量筒量取,读数时,量筒必须放平,视线与液体凹液面的最低处保持水平,取用较大量液体时用倾倒方法,瓶塞倒放,标签向手心,瓶口要紧靠容器口。

2、物质的加热(1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰、焰心三部分,其中外焰温度最高;(2)使用酒精灯时,酒精不能超过灯容积的2/3,绝对禁止用嘴吹灭酒精灯,需要用灯帽盖熄;(3)给试管液体加热,试管所盛液体体积不能超过试管容积的1/3,此外试管要倾斜放置。

3、仪器的洗涤玻璃仪器在容器内壁既不聚成水滴,也不成股流下。

第二单元我们周围的空气一、空气的成分和组成1、空气的成分:主要有氮气和氧气,还有稀有气体、二氧化碳等其它气体和杂质。

2、空气中氧气含量的测定:实验现象为有大量白烟产生,广口瓶内液面上升约1/5体积,这个反应的化学方程式是4P5O2点燃4P2O5,得出的结论是空气是混合物,其中氧气约占空气体积的1/5,,氮气约占空气体积的4/5。

3、空气的污染及防治:对空气造成污染的主要是有害气体和烟尘等,目前计入空气污染指数的项目为CO、SO2、NO2、O3和可吸入颗粒物等。

二、氧气的化学性质1、物理性质:无色、无味的气体,密度比空气大,不易溶于水。

2、氧气的化学性质:比较活泼,在反应中作氧化剂。

3、氧气的制取(1)工业制氧气―――分离液态空气法法,利用空气中氧气和氮气的沸点不同,此变化属于物理变化。

初三化学第一单元总结初三化学第一单元总结初三化学第一单元总结一、常见物质的化学式氧气氢气二氧化碳碳酸钙水盐酸氢氧化钠氢氧化铜硫酸铜二、常见元素(或原子)的符号氧氢碳钙氯钠铜硫第一单元课题1__《物质的变化和性质》小结化学是研究物质的____、____、____以及____的一门学科。

一、物理变化和化学变化:1、____________的变化叫做物理变化。

物理变化如:苹果榨汁、水结成冰、玻璃破碎、汽油挥发、蜡烛融化、水沸腾、闪烁的霓虹灯、音乐喷泉、满屋飘香的茅台酒、湿衣服晾、台风、雪灾、山体滑坡、碾米、淘米、洗菜、铜抽成铜丝、轮胎爆炸、空气被液化、电灯通电后发光发热、海水晒盐、司马光砸缸、凿壁偷光、铁杵磨成针、碘溶于酒精制成碘酒、瓷碗破碎、海水晒盐、酒精挥发、滴水成冰、研碎胆矾、金桂飘香、尘土飞扬、雨后彩虹、2、_________的变化叫做化学变化,化学变化又叫做______。

化学变化特征:_________。

化学变化伴随现象有______、______、______。

化学变化伴随着能量变化有___、___、___。

化学变化中_____伴随着发生物理变化;物理变化中_____伴随着发生化学变化化学变化如:铁丝生锈、纸张燃烧、燃放烟花、菜刀生锈、液化石油气燃烧、米饭煮熟、五光十色的烟火礼花、米饭变馊、火药爆炸、铁矿石炼成铁、森林火灾、酿酒、燃放烟花爆竹、油脂和火碱熬成肥皂、二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊、煤气燃烧、木材燃烧、火烧赤壁、冬瓜腐烂、蜡烛燃烧、牛奶变酸、米酿成醋、动物呼吸、瓦斯爆炸、塑料降解、二、化学性质和物理性质:(描述上有“能---”“具有---”“可以---”)1.化学性质:物质在________中表现出来的性质。

如:可燃性、氧化性、还原性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性、金属活动性、物质之间能否反应等。

如:铁丝在潮湿的空气中能.生锈、纸张能.燃烧、氧气能.助燃、蜡烛在燃烧时可以产生水和二氧化碳、真金不怕火炼、百炼方能成钢、纸里包不住火、汽油可燃、氧气可以支持燃烧、一氧化氮很容易和空气中的氧气化合、2.物理性质:物质________就表现出的性质。

初三化学单元知识点总结第一单元走进化学世界。

1. 物质的变化。

- 物理变化:没有生成其他物质的变化。

例如:水的蒸发、石蜡的熔化等。

判断依据是变化过程中没有新物质生成,物质的形状、状态等可能发生改变。

- 化学变化:生成其他物质的变化。

例如:铁生锈、蜡烛燃烧等。

化学变化常伴随着发光、发热、变色、产生气体、生成沉淀等现象,但有这些现象的变化不一定是化学变化。

2. 物质的性质。

- 物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。

如颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性等。

- 化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质。

如可燃性、氧化性、还原性、稳定性等。

3. 化学实验基本操作。

- 药品的取用。

- 固体药品:块状药品用镊子夹取,粉末状药品用药匙或纸槽取用。

“一横二放三慢竖”(块状),“一斜二送三直立”(粉末)。

- 液体药品:较多量时直接倾倒(瓶塞倒放、标签向着手心、瓶口紧挨试管口);少量时用胶头滴管吸取(垂直悬空在容器口上方);定量量取时用量筒(读数时视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平)。

- 物质的加热。

- 酒精灯的使用:用火柴点燃,不能用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯;熄灭时用灯帽盖灭,不能用嘴吹灭;酒精量不超过酒精灯容积的2/3,不少于1/4。

- 给试管中的液体加热:液体体积不超过试管容积的1/3,试管夹夹在距试管口约1/3处,使试管倾斜与桌面成45^∘角,先预热,再用外焰加热。

- 给试管中的固体加热:试管口略向下倾斜,防止冷凝水倒流使试管炸裂。

- 仪器的连接与洗涤。

- 仪器连接:玻璃管插入带孔橡皮塞时,先把玻璃管的一端用水润湿;连接玻璃管和胶皮管时,先把玻璃管的一端用水润湿。

- 仪器洗涤:洗净的标准是玻璃仪器内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下。

第二单元我们周围的空气。

1. 空气的组成。

- 空气的成分按体积计算,大约是:氮气78%、氧气21%、稀有气体0.94%、二氧化碳0.03%、其他气体和杂质0.03%。

第一单元走进化学课题1 物质的变化和性质一、化学变化和物理变化化学变化的基本特征:有其他物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀。

同时伴随着能量的改变,能量的变化表现为发光、放热、吸热、放电等。

常考的化学反应:①所有的燃烧②金属生锈③食物的腐败变质④酿酒酿醋⑤农家肥的腐熟⑥光合作用⑦呼吸作用等。

化学变化与物理变化的联系:化学变化一定伴随着物理变化,物理变化不一定有化学变化。

二、化学性质和物理性质课题2 化学是一门以实验为基础的科学科学探究主要包括观察和提出问题、形成假设、检验求证、得出和解释结论、交流与应用五个步骤.一、对蜡烛及其燃烧的探究点燃前:观察蜡烛的颜色、状态、硬度、气味、溶解性、密度。

点燃时:1、火焰分三层,外层最亮;2、外焰温度最高(将一根火柴梗平放在蜡烛火焰中部一秒中后取出观察,处在火焰最外层的先变焦);3、燃烧产物分别是水和二氧化碳(将一干燥烧杯罩在火焰上方,看到烧杯壁上有水珠出现,取下倒入少量澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊);4、将白色口杯放在火焰的上方一会儿,杯底附有黑色的炭粉。

熄灭后:1、熄灭时在烛芯上方看到白烟;2、将燃着的火柴靠近蜡烛芯(但不接触),几秒钟后蜡烛被点着。

实验结论: 石蜡为白色,常温下呈固态,硬度较小,密度比水小,加热可熔化、汽化。

石蜡能在空气中燃烧,燃烧时发光,发热。

其火焰分三层,其中最外层的火焰温度最高。

石蜡燃烧生成新的物质水蒸气和二氧化碳气体。

石蜡燃烧的文字表达式:课题3 走进化学实验室一、化学药品的取用1.固体药品的取用药品存放:固体药品通常保存在广口瓶里,液体药品装在细口瓶。

2.液体药品的取用二、物质的加热1.酒精灯的使用方法(1)绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火。

(2)绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一盏酒精灯。

(3)用完酒精灯后不可以用嘴吹,要用灯帽盖灭(轻提一下重新盖好)。

(4)酒精在桌子上燃起来要用湿抹布或沙子盖灭,不能用水浇灭。

九上化学一单元重要知识点

九上化学第一单元涉及物质的变化和性质。

以下是这一单元的重要知识点:

1. 物质的变化:

物理变化:没有生成其他物质的变化。

化学变化:生成其他物质的变化。

2. 物质的性质:

物理性质:物质不需要发生化学变化就可以表现出来的性质,如颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等。

化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、氧化性、还原性、稳定性、活泼性、酸性、碱性、毒性等。

3. 物理变化和化学变化的联系:发生化学变化时一定同时发生物理变化,而发生物理变化时不一定同时发生化学变化。

4. 蜡烛的实验:涉及蜡烛燃烧的实验,可以观察火焰分层现象,了解火焰温度的高低,以及蜡烛燃烧的产物。

5. 托盘天平的使用:托盘天平的精确度是,即用天平测量出的物体质量只能精确到小数点后一位。

以上内容仅供参考,如需获取更详细的信息,建议查阅九年级化学课本或咨询相关老师。

初三化学知识点总结九年级化学知识点总结篇一第一单元:走进化学世界1、化学变化:生成了其它物质的变。

2、物理变化:没有生成其它物质的变化。

3、物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质,如:颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、水溶性等。

4、化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质,如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等。

5、常用仪器及使用方法(1)用于加热的仪器--试管、烧杯、蒸发皿、燃烧匙。

(2)测容器--量筒(视线与量筒内液体凹液面的最低点保持水平)。

(3)称量器--托盘天平(左物右码)。

(4)加热器皿--酒精灯。

(5)分离物质及加液的仪器--漏斗、长颈漏斗、分液漏斗。

6、化学实验基本操作第二单元:空气1、组成:N2 78%、O2 21%、稀有气体0.94%、CO20.03%,其它气体与杂质0.03%。

2、空气中氧气的测定原理:压强差(1)可燃物要求:足量且产物是固体,红磷。

(2)装置要求:气密性良好操作要求:冷却到室温后打开弹簧夹。

(3)现象:放热,有大量白烟产生,打开弹簧夹后,广口瓶内液面上升约1/5体积。

(4)结论:O2约占空气体积的1/5.。

(5)探究:①液面上升小于1/5原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全。

②能否用铁、镁代替红磷?不能,原因:铁不能在空气中燃烧,镁会与N2、CO2反应。

③能否用碳、硫代替红磷?不能,原因:产物是气体,不能产生压强差。

3、氧气的性质和制备(1)氧气的化学性质:支持燃烧,供给呼吸。

#10020;铁在氧气中燃烧烧集气瓶中放少量水或细砂的目的:防止溅落的高温熔化物炸裂瓶底。

#10020;硫在氧气中燃烧集气瓶中放入少量水的目的:吸收SO2,防止其污染空气。

(2)氧气的制备:工业制氧气--分离液态空气法(原理:液氮和液氧的沸点不同物理变化)实验室制氧气原理a.气体制取与收集装置的选择发生装置:固固加热型、固液不加热型(根据反应物的状态和反应条件)收集装置:根据气体的密度、溶解性。

初三化学上册第一单元知识点总结复习初三化学上册第一单元主要内容包括化学的定义、化学元素、化学符号、原子结构、原子序数和元素周期表等知识点。

下面是对这些知识点的详细总结复习:一、化学的定义1.化学是研究物质的组成、性质、变化及其规律的科学。

2.物质是构成宇宙万物的基本单位,具有质量和占据空间的性质。

3.化学变化是物质的性质发生变化的过程,包括化学反应和物理变化两种形式。

二、化学元素1.化学元素是由具有相同原子序数的原子组成的纯物质。

2.具有相同原子序数的元素,其原子核中的质子数相同,而中子数不同。

3.元素由拉丁文名称或者拉丁文首字母组成的符号表示,例如氢元素的符号是H。

三、化学符号1.化学符号是用来表示元素的简写形式,由元素的拉丁文名称或者拉丁文首字母组成。

2.原子量是一个元素的原子质量,用相对原子质量的数值表示。

3.分子量是一个分子中各个原子相对原子质量的和,用相对分子质量的数值表示。

四、原子结构1.原子是最小的化学单位,由原子核和电子组成。

2.原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷。

3.电子绕着原子核运动,带有负电荷,位于不同的能级上。

五、原子序数和元素周期表1.原子序数是指元素的原子核中质子的数目,也等于元素中电子数目。

2.元素周期表是按照原子序数的大小排列的,具有周期性的特点。

3.元素周期表的周期数代表了能级的个数,周期数越大,元素的能级越多。

4.元素周期表的周期数和组数横列,分别对应着元素的能级和原子核中质子的数目。

5.元素周期表的元素按照化学性质和物理性质进行分类,分为金属、非金属和类金属三大类。

六、重要元素的性质和应用1.氢元素是宇宙中最丰富的元素,具有轻、易燃的性质,广泛应用于燃料电池等领域。

2.氧元素是支持燃烧的气体,常用于制备氧气和用作燃料。

3.氮元素是空气中的主要成分,用于制备氨和硝酸等化学品。

4.碳元素是有机化合物的基本组成元素,广泛存在于生物体中。

5.铁元素是一种重要的金属,具有高强度和导电性,广泛应用于制造业。

初三化学上册第一单元知识点一、物质的变化。

1. 物理变化。

- 定义:没有生成其他物质的变化叫物理变化。

- 常见现象:物质的形状、状态发生改变。

例如,水的三态变化(水结冰、冰融化、水蒸发等),汽油挥发,蜡烛受热熔化等。

在这些变化过程中,只是物质的外形或状态发生了改变,物质本身的组成成分没有改变。

2. 化学变化。

- 定义:生成其他物质的变化叫化学变化,又叫做化学反应。

- 常见现象:有新物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀等,还伴随着能量的变化,如吸热、放热、发光等。

例如,镁条燃烧时发出耀眼的白光,生成白色固体氧化镁;铁生锈时,铁与空气中的氧气、水发生反应,生成了主要成分是氧化铁的铁锈,铁锈是一种不同于铁的新物质。

3. 物理变化和化学变化的区别与联系。

- 区别:是否有新物质生成。

有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的是物理变化。

- 联系:化学变化过程中一定伴随着物理变化,例如蜡烛燃烧时,首先蜡烛受热熔化是物理变化,然后蜡烛燃烧生成二氧化碳和水是化学变化;而物理变化过程中不一定有化学变化。

二、物质的性质。

1. 物理性质。

- 定义:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫物理性质。

- 内容:颜色、状态、气味、硬度、熔点、沸点、密度、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性等。

例如,铁是银白色固体(颜色、状态),酒精有特殊气味(气味),铝的硬度较小(硬度),水的沸点是100℃(沸点)等。

2. 化学性质。

- 定义:物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质。

- 内容:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等。

例如,氢气具有可燃性,能在氧气中燃烧生成水;氧气具有助燃性,能支持燃烧;碳具有还原性,在高温下能将氧化铜还原为铜等。

三、化学实验基本操作。

1. 药品的取用。

- 固体药品的取用。

- 块状药品:用镊子夹取。

操作时先把容器横放,把药品放入容器口,再把容器慢慢竖立起来,使药品缓缓滑到容器底部,以免打破容器。

初三化学第一单元测试题(含答案)班别姓名学号成绩一、选择题(每小题只有一个正确答案, 把正确答案序号填入下表。

每小题2分, 共40分)1.化学研究的对象是A. 物质B. 物体C. 运动D. 实验2.化学是一门自然科学, 研究化学的一个重要方法是A. 计算B. 测量C. 实验D. 推理3.下列衣物面料属于人造纤维制成是A. 纯棉面料B. 蚕丝面料C. 涤纶面料D. 羊毛面料4.在取用液体药品时, 如果没有说明用量, 一般应取用的最少量是A. B. 1~2 ml C. 3~4 ml D. 5~6 ml5.实验室中, 不小心将酒精灯碰倒在桌子上燃烧起来, 合理简单的灭火方法是A. 用水冲灭B. 用书本扑打扑灭C. 用嘴吹灭D. 用湿抹布盖灭6.下列诗句包含化学变化的是A. 粉身碎骨浑不怕, 要留清白在人间。

(《石灰吟》)B. 欲渡黄河冰塞川, 将登太行雪满山。

(《行路难》)C. 气蒸XXX, 波撼岳阳城。

(《洞庭湖赠张丞相》)D.忽如一夜春风采, 千树万树梨花开。

(《白雪歌送武判官归京》)7.下列有关蜡烛燃烧的叙述错误的是A. 可观察到蜡烛燃烧产生明亮的火焰, 火焰分三层B. 蜡烛熔化产生“烛泪”C. 在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯, 烧杯内壁有层水雾D.用燃着的火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟, 蜡烛不能被点燃8.振荡试管内的液体时, 正确的操作是A.用手紧握试管, 用臂晃动 B.用手捏住试管, 用腕摇动C.用手紧握试管, 上下晃动 D.用拇指堵住试管, 上下晃动9.下列实验操作正确的是A. 把鼻子凑到口去闻气体气味B.要节约药品, 多取的药品放回原试剂瓶C. 块状而又无腐蚀性的药品允许用手直接取用D.使用托盘天平称量物质时, 砝码要用镊子夹取10.在探究我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同的活动中, 其中有一操作如右图, 则该操作说明该气体是A. 极易溶于水B. 不易溶于水C. 易溶于水D. 与气体是否溶于水无关11.下列仪器既可以盛放固体又可以盛放液体做加热实验的是①量筒②试管③燃烧匙④集气瓶⑤烧杯⑥烧瓶A. ⑤⑥B. ②③C. ②③④D. ②⑤⑥12.物质是变化的, 我们生活在多姿多彩的物质世界里, 下列变化中没有新物质生成的是A. 白雪缓慢消融B. 葡萄酿成红酒C. 植物光合作用D. 铁生锈13.下面使用试管夹夹取试管的操作中正确的是A。