仿真验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理培训讲学

- 格式:doc

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:15

戴维南定理及其仿真验证说课稿戴维南定理及其仿真验证说课稿在教学工作者实际的教学活动中,常常需要准备说课稿,是说课取得成功的前提。

说课稿要怎么写呢?以下是小编帮大家整理的戴维南定理及其仿真验证说课稿,希望能够帮助到大家。

一、教材分析1、教材的地位和作用。

本次课是中等职业教育应用电子技术专业项目教学系列教材《电工技术项目教程》项目一认识电路中任务三分析电路中的《戴维南定理》。

戴维南定理是简化复杂电路的重要方法,特别适用于求复杂电路中某一支路中电流或压的情况,而且也是电路分析中的一个普遍实用的重要定理。

但是学生不能很好的理解其精髓,反而会觉得应用起来十分困难,感到无从下手。

如何克服学生的畏难情绪,深刻的理解该定理,并学会灵活地运用它,这是教学中应当突破的难点。

2、根据本次课的教学内容以及教学大纲的要求,结合学生现有的知识水平和理解能力,确定本次课的教学目标。

1)知识目标:a.掌握戴维南定理的内容;b.掌握用戴维南定理求解某一条支路电流或电压的步骤,并能熟练应用到实际电路中。

2)能力目标:a.通过戴维南定理的教学,培养学生观察、猜想、归纳问题的能力,分析电路的能力.b.会用EWB仿真软件对戴维宁定理进行验证。

3)情感目标:a.培养学生良好的道德和个性品质。

b.调动学生探求新知的积极性,从而激发学生对该课程的学习的热情。

二、重点和难点1、重点:灵活运用戴维南定理来解决实际问题。

2、难点:戴维南定理等效电路参数(开路电压和输入等效电阻)的确定。

三、教学方法和手段教学方法:本次课采用“设疑——讲授——仿真验证——例题——归纳——练习“六段式教学方法。

教学手段:多媒体教学、课件、仿真四、学情分析:1、有利:学生在前面己经系统的学习了解决复杂直流电路的其它方法:支路电流法、叠加定理等。

对于本次课的内容《戴维南定理》的学习奠定了一定的基础。

并且在课堂教学中应用EWB仿真软件对《戴维南定理》内容进行验证,能让学生更加直观,更易理解。

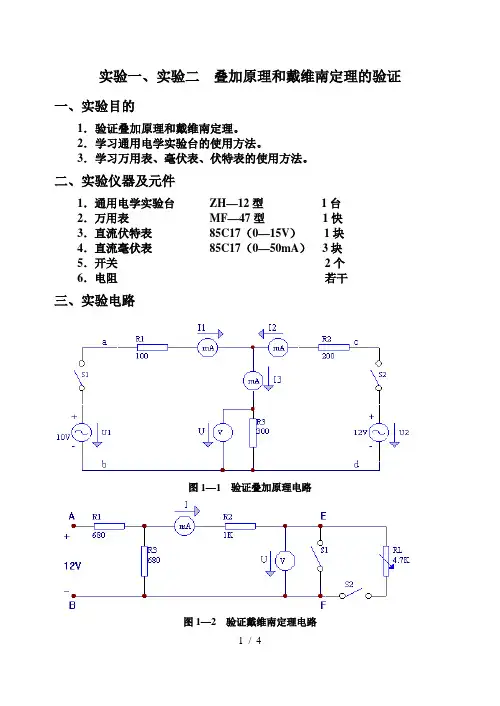

实验一、实验二叠加原理和戴维南定理的验证一、实验目的1.验证叠加原理和戴维南定理。

2.学习通用电学实验台的使用方法。

3.学习万用表、毫伏表、伏特表的使用方法。

二、实验仪器及元件1.通用电学实验台ZH—12型1台2.万用表MF—47型1快3.直流伏特表85C17(0—15V)1块4.直流毫伏表85C17(0—50mA)3块5.开关2个6.电阻若干三、实验电路图1—1 验证叠加原理电路图1—2 验证戴维南定理电路1 / 4图1—3 戴维南等效四、实验方法1.叠加原理的验证1.首先调整好直流稳压电源,用万用表直流电压档测出其输出值,使其两路电压输出分别为U1=10V,U2=12V。

2.按照实验电路图1—1接线,经过老师检查无误后,方可开始实验。

3.先将开关S1闭合,S2断开,并用短路线将cd短接,即只有电源U1单独作用,分别测量I1、I2、I3、U,并将数据填入表1—1中,测完将短路线拆除。

4.再将开关S1断开,S2闭合,并用短路线将ab短接,此时只有电源U2单独作用,分别测量I1、I2、I3、U,并将数据填入表1—1中,测完将短路线拆除。

5.然后将开关S1、S2同时闭合,测量U1、U2共同作用时的I1、I2、I3、U,并将数据填入表1—1中。

2.戴维南定理验证1.按照实验电路图1—2接线,经老师检查无误后,方可开始。

2.将开关S1、S2断开,即负载R L开路时,测此时的开路电压U0,记录伏特表读数并填入表1—2中。

然后将S1闭合,测量R L短路时的短路电流I S,记录毫安表读数并填入表1—2中,根据公式R0=U0/I S计算戴维南等效电阻R0。

3.再将S1断开,并用短路线将AB短接,用万用表欧姆档测无源二端网络EF两端的等效电阻R0,填入表1—2中并和上面的计算结果比较。

4.然后闭合S2,改变R L的阻值,并将不同R L下的I、U填入表1—3中。

5.按照实验电路图1—3接线,并按照表1—4分别改变R L的阻值,并将不同R L下的I、U填入表1—4中,然后和表1—3中的数据进行比较,验证电路图1—2、图1—3是否等效。

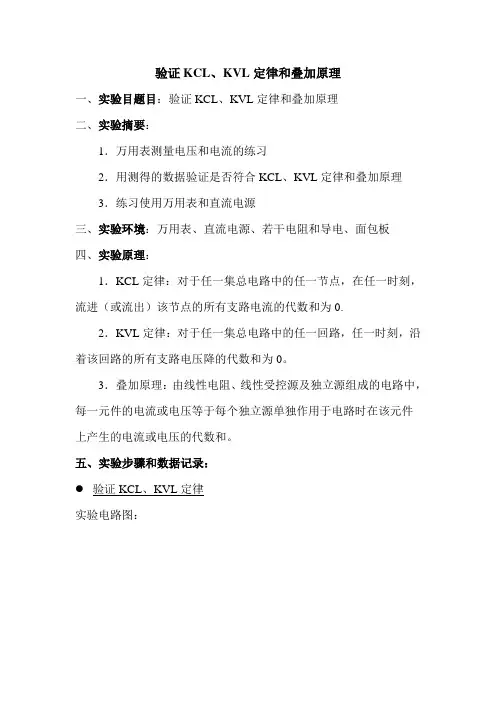

验证KCL、KVL定律和叠加原理一、实验目题目:验证KCL、KVL定律和叠加原理二、实验摘要:1.万用表测量电压和电流的练习2.用测得的数据验证是否符合KCL、KVL定律和叠加原理3.练习使用万用表和直流电源三、实验环境:万用表、直流电源、若干电阻和导电、面包板四、实验原理:1.KCL定律:对于任一集总电路中的任一节点,在任一时刻,流进(或流出)该节点的所有支路电流的代数和为0.2.KVL定律:对于任一集总电路中的任一回路,任一时刻,沿着该回路的所有支路电压降的代数和为0。

3.叠加原理:由线性电阻、线性受控源及独立源组成的电路中,每一元件的电流或电压等于每个独立源单独作用于电路时在该元件上产生的电流或电压的代数和。

五、实验步骤和数据记录:验证KCL、KVL定律实验电路图:b afdce1.按制定的电路图连接电路,设定好支路的电流参考方向 2.设置流入两个网孔的直流电源值:Uabcd=9V ,Uadef=4V 3.测量各电阻两端的电压和流入的电流 4.记录数据并验证 数据记录电压(V) U1 U2 U34.6343 -0.3641 4.3650 电流(mA ) I1 I2 I3 4.6160.353-5.001验证叠加原理 实验电路图:(a) (b)R1R2R3R1R21.按制定的电路图连接电路2.分别设置三种情况的直流电流值:a.Ua=10V,Ub=0Vb.Ua=5V,Ub=0Vc.Ua=10V,Ub=5V3.测量各电阻两端的电压和流入的电流4.记录数据并验证数据记录情况a Ua=10,Ub=0 电阻两端电压(V)U1=5.0065 U2=4.9934 电路电流(mA)I=4.991情况b Ua=5,Ub=0 电阻两端电压(V)U1’=2.5038 U2’=2.4974 电路电流(mA)I’=2.497情况c Ua=10,Ub=5 电阻两端电压(V)U1’’=7.5095 U2’’=7.4091 电路电流(mA)I’’=7.476六、实验结果分析:1.节点a:4.616mA+0.353mA-5.001mA≈0基本符合符合KCL定律2.网孔abcd:4.6343V+4.365V-9V≈0网孔adef:-0.3641V+4.365V-4V≈0基本符合KVL定律3.U1+U1’≈U1’’;U2+U2’≈U2’’;I+I’≈I’’基本符合叠加原理七、实验总结:1.此次实验练习了万用表和直流电源的使用2.学会了怎样使连接的电路既牢固安全又美观实验遇到的问题:1.不知道怎样测量支路电流(已解决:在支路中做一个断路将万用表连接进去)2.测量时发现所有参数都为零(已解决:上一次测量电流后没有将断开的电路连接回来)3.测量电流时没有读数并且发出警告声音(已解决:要选择适当的量程)。

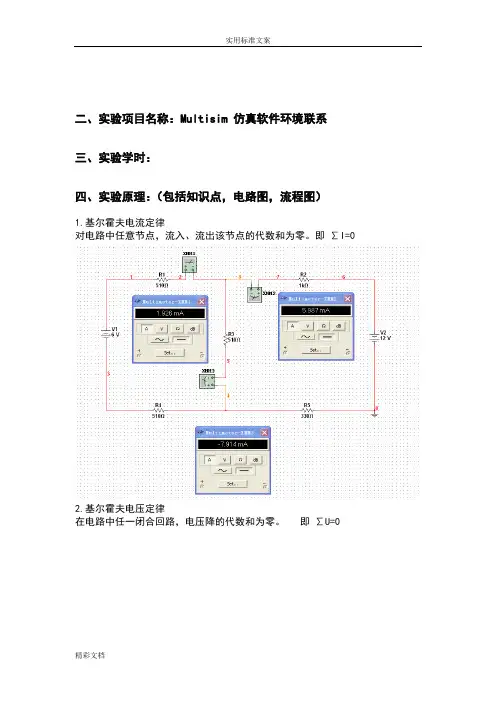

二、实验项目名称:Multisim 仿真软件环境联系三、实验学时:四、实验原理:(包括知识点,电路图,流程图)1.基尔霍夫电流定律对电路中任意节点,流入、流出该节点的代数和为零。

即∑I=02.基尔霍夫电压定律在电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零。

即∑U=0(3).叠加原理在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。

某独立源单独作用时,其它独立源均需置零。

(电压源用短路代替,电流源用开路代替。

)4.戴维南定理任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。

戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

五、实验目的:1.熟悉并掌握Multisim仿真软件的使用2.掌握各种常用电路元器件的逻辑符号3.设计电路并仿真验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理六、实验内容:(介绍自己所选的实验内容)利用Multisim仿真软件,绘制用于验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理的模拟电路模拟电路,并利用Multisim仿真软件获取验证所需的实验数据,并根据实验数据计算出理论值与Multisim仿真电路的模拟值比较,验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理。

七、实验器材(设备、元器件):计算机;multisim10.0仿真软件八、实验步骤:(编辑调试的过程)(1). 验证基尔霍夫电流定律1. 利用Multisim仿真软件绘制出电路图(四.1),图中的电流I1、I2、I3的方向已设定,2.加入两直流稳压电源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3. 接入直流数字毫安表分别至三条支路中,测量支路电流。

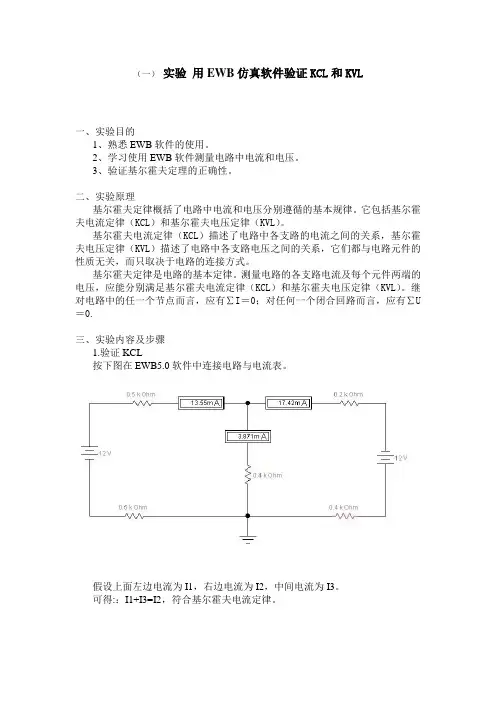

(一)实验用EWB仿真软件验证KCL和KVL

一、实验目的

1、熟悉EWB软件的使用。

2、学习使用EWB软件测量电路中电流和电压。

3、验证基尔霍夫定理的正确性。

二、实验原理

基尔霍夫定律概括了电路中电流和电压分别遵循的基本规律。

它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

基尔霍夫电流定律(KCL)描述了电路中各支路的电流之间的关系,基尔霍夫电压定律(KVL)描述了电路中各支路电压之间的关系,它们都与电路元件的性质无关,而只取决于电路的连接方式。

基尔霍夫定律是电路的基本定律。

测量电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

继对电路中的任一个节点而言,应有∑I=0;对任何一个闭合回路而言,应有∑U =0.

三、实验内容及步骤

1.验证KCL

按下图在EWB5.0软件中连接电路与电流表。

假设上面左边电流为I1,右边电流为I2,中间电流为I3。

可得::I1+I3=I2,符合基尔霍夫电流定律。

2.验证KVL

按下图在EWB中连接线路和电压表。

如图,假设左边回路中上边的电压为U1,中间电压为U2,下边电压为U3,电源电压为U。

可得U1+U2+U3=U。

符合∑U=0,即符合基尔霍夫电压定律。

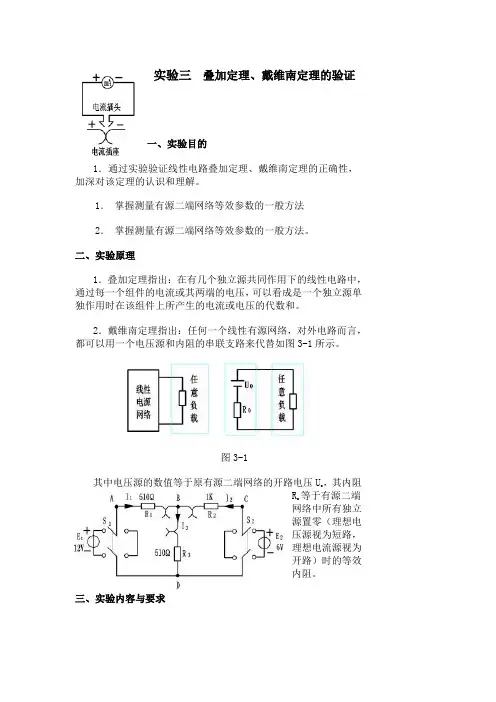

实验三 叠加定理、戴维南定理的验证一、实验目的1.通过实验验证线性电路叠加定理、戴维南定理的正确性,加深对该定理的认识和理解。

1. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法 2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。

二、实验原理1.叠加定理指出:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个组件的电流或其两端的电压,可以看成是一个独立源单独作用时在该组件上所产生的电流或电压的代数和。

2.戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,对外电路而言,都可以用一个电压源和内阻的串联支路来代替如图3-1所示。

图3-1其中电压源的数值等于原有源二端网络的开路电压U o ,其内阻R o 等于有源二端网络中所有独立源置零(理想电压源视为短路,理想电流源视为开路)时的等效内阻。

三、实验内容与要求图3-2 叠加定理实验图1.叠加定理的验证实验线路如图3-2所示,取E1=12V,E2=6V(1)E1单独作用时,各支路的电流和电压测量E1单独作用时(将开关S1投向E1侧,开关S2投向短路侧),用数字电压表和数字毫伏表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻组件两端的电压,记录于表3-1中。

(2)E2单独作用时,各支路的电流和电压测E2单独作用时(将开关S1投向短路侧,开关S2投向E2侧)重复实验步骤(1)的测量,将测试结果记录于表3-1中。

(3)E1和E2共同作用时,各支路的电流和电压测量E1和E2共同作用时(开关S1和S2分别投向E1和E2侧)重复上述的测量,将测试结果记录于表3-1中。

表3-12.戴维南定理的验证实验线路如图3-3所示。

图3-3 戴维南定理实验图(1)用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的Uoc 和Ro按图3-3(a)所示,接入稳压电源Es 和恒流源Is及可变电阻箱RL ,用直流电压表测AB两点开路电压Uoc,然后测AB两点短路时的电流Isc,记录于表3-2中,从而算出有源二端网络的等效内阻Ro。

实验报告叠加原理和戴维南定理的验证姓名马诗琪班级13教技学号131034 14114叠加原理和戴维南定理的验证一.实验目的:1. 通过实验加深对基尔霍夫定律、叠加原理和戴维南定理的理解。

2. 学会用伏安法测量电阻。

3. 正确使用万用表、电磁式仪表及直流稳压电源。

二.实验原理:1 •基尔霍夫定律:1)•电流定律(KCL人在集中参数电路中,任何时刻,对任一节点,所有各支路电流的代数和恒等于零,即∑∕ = 0o流出节点的支路电流取正号,注入节点的支路电流取负号。

2)•电压定律(KVL):在集中参数电路中,任何时刻,对任一回路内所有支路或原件电压的代数和恒等于零,在即∑u=0o凡支路电压或原件电压的参考方向与回路绕行方向一致者为正量,反之取负号。

2 •叠加原理在多个独立电源共同作用的线性电路中,任一支路的电流(或电压)等于各个电源独立作用时在该支路所产生的电流(或电压)的代数和。

3.戴维南定理:任一线性有源二端网络对外电路的作用均可用一个等效电压源来代替,其等效电动势EO等于二端网络的开路电压Uo,等效内阻Ro 等于该网络除源(恒压源短路、开流源开路)后的入端电阻。

实验仍釆取用图2-3-1所示电路。

可把ac支路右边以外的电路(含Rs 支路)看成是以a与C为端钮的有源二端网络。

测得a、C两端的开路电压Uab即为该二端网络的等效电动势Eo,内阻可通过以下几种方法测得。

(1)伏安法。

将有源二端网络屮的电源除去,在两端钮上外加一已知电源E,测得电压U和电流I,则U(2)育接测量法。

将有源二端网络中的电压源除去,用万用表的欧姆档直接测量有源二端网络的电阻值即为Ro。

本实验所用此法510测量,图2屮的开关Sl合向右侧,开关S?断开,然后用万能表的欧姆挡侧a、C两端的电阻值即可。

(3)测开路电压和短路电流法。

测量有源二端网络的开路电压UO 和短路电流Is。

则RO=UO∕∣s测试如图2-3-3所示,开关S打开时测得开路电压Uo,闭合时测得短路电流Is。

北联大电路分析-叠加定理、戴维南定理的验证实验指导书实验目的1. 验证叠加定理和戴维南定理的正确性,加深对定理的理解。

2. 掌握验证叠加定理和戴维南定理的实验方法。

3. 掌握含源二端网络的开路电压和等效电阻的测定方法。

实验原理1. 叠加定理叠加定理:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时,在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

注意:●某一独立源单独作用时其它独立源要置零,即电压源用短路线替代,电流源用开路替代。

●叠加为代数和,注意电压极性和电流方向。

●叠加定理仅适用于线性电路。

2. 戴维南定理戴维南定理:线性含源单口网络N就其端口来看,可以等效为一个电压源串联电阻支路u;电阻等于该网络中所有独立电源为如图1(a)。

电压源的电压等于该网络N的开路电压oc零值时所得网络No的等效电阻Ro 如图1(b)。

等效电阻Ro可以通过图1(b)中原理直接测量,也可通过开路电压值和短路电流值计算出等效内阻值Ro 如图2。

sc oc o o oc sc i u R R u i =→= 注意参考方向。

在电子技术中,二端网络的戴维南等效内电阻也称为网络的输出电阻。

运用戴维南定理可以简化对复杂电路的分析过程。

实验设备与元器件直流稳压电源2台数字万用表 若干块电阻 300Ω×1支、470Ω×1 支、1.2k Ω×2 支、1383Ω(非标称值)×1 支实验任务1. 叠加定理验证注:实验参数设置采用默认设置(仿真时间>0.25s ;仿真点数>5000)(1)图3是叠加定理验证电路图。

图3 叠加定理验证电路原理图由于电压表内阻远大于被测电阻阻值,所以测量电阻上的电压时电压表可以直接并在被测电阻两端。

由于电流表内阻远小于被测电阻阻值,所以测量电阻上的电流时电流表可以直接串在被测电阻支路上。

(2) 测量图3电路端口1在8V 直流电压源单独作用下的I1、I2、I3、U3,将测量数据填入表1中。

基尔霍夫和叠加原理实验报告一、实验目的1、验证基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

2、掌握叠加原理的应用。

3、学习使用直流电流表和直流电压表进行测量。

二、实验原理1、基尔霍夫电流定律(KCL):在任何一个集中参数电路中,在任一时刻,流出(或流入)任一节点的各支路电流的代数和恒为零。

即:∑I = 0 。

2、基尔霍夫电压定律(KVL):在任何一个集中参数电路中,在任一时刻,沿任一闭合回路的各段电压的代数和恒为零。

即:∑U = 0 。

3、叠加原理:在线性电路中,多个电源共同作用时在任一支路中产生的电流(或电压),等于各个电源单独作用时在该支路中产生的电流(或电压)的代数和。

三、实验设备1、直流稳压电源(0 30V 可调) 2 台2、直流数字电压表 1 台3、直流数字电流表 1 台4、实验电路板 1 块5、连接导线若干四、实验内容及步骤1、实验电路的连接按照实验电路图在实验电路板上连接电路,注意电源的极性和电表的量程选择。

检查电路连接无误后,方可接通电源。

2、基尔霍夫电流定律(KCL)的验证设定直流稳压电源的输出电压,分别测量流入和流出节点的电流 I1、I2、I3 。

将测量数据记录在表格中,并验证∑I = 0 是否成立。

3、基尔霍夫电压定律(KVL)的验证测量闭合回路中各段电压 UAB、UBC、UCD、UDA 。

将测量数据记录在表格中,并验证∑U = 0 是否成立。

4、叠加原理的验证令电源 E1 单独作用,测量各支路电流和各电阻两端的电压,并记录数据。

令电源 E2 单独作用,重复上述测量步骤,并记录数据。

令电源 E1 和 E2 共同作用,再次测量各支路电流和各电阻两端的电压,并记录数据。

验证在每个电阻上,电源共同作用时产生的电流(或电压)等于各个电源单独作用时产生的电流(或电压)的代数和。

五、实验数据记录与处理1、基尔霍夫电流定律(KCL)的数据记录与处理|测量值| I1(mA)| I2(mA)| I3(mA)|∑I(mA)||||||||数据|____ |____ |____ |____ |根据测量数据可得:∑I = I1 + I2 + I3 =____ (mA)由于实验误差的存在,∑I 可能不为零,但应在允许的误差范围内。

验证KCL、KVL定律和叠加原理一、实验目题目:验证KCL、KVL定律和叠加原理二、实验摘要:1.万用表测量电压和电流的练习2.用测得的数据验证是否符合KCL、KVL定律和叠加原理3.练习使用万用表和直流电源三、实验环境:万用表、直流电源、若干电阻和导电、面包板四、实验原理:1.KCL定律:对于任一集总电路中的任一节点,在任一时刻,流进(或流出)该节点的所有支路电流的代数和为0.2.KVL定律:对于任一集总电路中的任一回路,任一时刻,沿着该回路的所有支路电压降的代数和为0。

3.叠加原理:由线性电阻、线性受控源及独立源组成的电路中,每一元件的电流或电压等于每个独立源单独作用于电路时在该元件上产生的电流或电压的代数和。

五、实验步骤和数据记录:验证KCL、KVL定律实验电路图:b afdce1.按制定的电路图连接电路,设定好支路的电流参考方向 2.设置流入两个网孔的直流电源值:Uabcd=9V ,Uadef=4V 3.测量各电阻两端的电压和流入的电流 4.记录数据并验证 数据记录电压(V) U1 U2 U34.6343 -0.3641 4.3650 电流(mA ) I1 I2 I3 4.6160.353-5.001验证叠加原理 实验电路图:(a) (b)R1R2R3R1R21.按制定的电路图连接电路2.分别设置三种情况的直流电流值:a.Ua=10V,Ub=0Vb.Ua=5V,Ub=0Vc.Ua=10V,Ub=5V3.测量各电阻两端的电压和流入的电流4.记录数据并验证数据记录情况a Ua=10,Ub=0 电阻两端电压(V)U1=5.0065 U2=4.9934 电路电流(mA)I=4.991情况b Ua=5,Ub=0 电阻两端电压(V)U1’=2.5038 U2’=2.4974 电路电流(mA)I’=2.497情况c Ua=10,Ub=5 电阻两端电压(V)U1’’=7.5095 U2’’=7.4091 电路电流(mA)I’’=7.476六、实验结果分析:1.节点a:4.616mA+0.353mA-5.001mA≈0基本符合符合KCL定律2.网孔abcd:4.6343V+4.365V-9V≈0网孔adef:-0.3641V+4.365V-4V≈0基本符合KVL定律3.U1+U1’≈U1’’;U2+U2’≈U2’’;I+I’≈I’’基本符合叠加原理七、实验总结:1.此次实验练习了万用表和直流电源的使用2.学会了怎样使连接的电路既牢固安全又美观实验遇到的问题:1.不知道怎样测量支路电流(已解决:在支路中做一个断路将万用表连接进去)2.测量时发现所有参数都为零(已解决:上一次测量电流后没有将断开的电路连接回来)3.测量电流时没有读数并且发出警告声音(已解决:要选择适当的量程)。

实验三验证KCL和KVL定律计科1403班qq:445427999 雷锋实验题目验证KCL和KVL定律实验摘要1.万用表测量电压和电流的练习。

2.在面包板上搭接一个带两个以上网孔的电路,该电路包含两个电压源。

电源电压分别取3V和5V。

3.测量每条支路的电流,和网孔某一巡行方向形成的闭合回路上各段的电压。

做好记录。

4.验证所测量的数据是否符合KCL和KVL定律。

实验环境直流稳压电流,数字万用表,三只小电阻(1000Ω),面包板,Multisim 10.0(画电路图),导线若干。

实验原理1、基尔霍夫电流定律(KCL)在集总电路中,在任何一个时刻,对电路中的任何一个节点,流出(或流入)该节点电流的代数和恒等于零,即(1-1)式(1-1)中,若取流出节点的电流为正,则流入节点的电流为负。

KCL反映了电流的连续性,说明了节点上各支路电流的约束关系,它与电路中元件的性质无关。

要验证KCL电流定律,可选一个电路节点,按标定的参考方向测定出各支路电流值,并约定流入或流出该节点的电流为正,将测得的各电流代入式(1-1)加以验证。

2、基尔霍夫电压定律(KVL)在任何一个时刻,按约定的参考方向,电路中任一回路上全部元件两端电压的代数和恒等于零,即(1-2)KVL说明了电路中各段电压的约束关系,它与电路中元件的性质无关。

式(1-2)中,通常规定:凡支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号,反之取负号。

实验电路仿真测试图:实验步骤和数据记录1.检测数字万用表;2.按电路图在面包板上连接电路;3.用导线连接元件,将两个电压源输出电压分别调到3v,5v;4.用万用表测量U01,U12,U23,U02,U20,U30,并记录数据;5.用万用表分别测量I12,I23,I20,并记录数据 ;6.用软件画出电路图并进行仿真;实验结果计算和分析1.KVL定律:两个回路的总电压之和约等于-0.01v,0.01v,这个误差属于可接受范围(万用表误差范围为-(量程1%)到+(量程%1)之间),因此可以用来验证KVL定律即:在集总参数电路中,任一时刻,任一回路中的所有支路电压代数和为零2.在误差范围内,∑I=0,因此可以用来验证KCL定律即:在集总参数电路中,任一时刻,与任一节点相连的支路电流的代数和为零3.测量数据和仿真有小小的差别,属于仪器误差;实验总结1.我觉得这次实验中的难点是实验的分析过程,而且还要接电线,挺复杂的,有很多不懂的地方;2.经过这次的测试技术实验,我个人得到了不少的收获,一方面加深了我对课本理论的认识,另一方面也提高了实验操作能力。

仿真验证K C L、K V L 定律和叠加定理、戴

维南定理

二、实验项目名称:Multisim 仿真软件环境联系

三、实验学时:

四、实验原理:(包括知识点,电路图,流程图)

1.基尔霍夫电流定律

对电路中任意节点,流入、流出该节点的代数和为零。

即∑I=0

2.基尔霍夫电压定律

在电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零。

即∑U=0

(3).叠加原理

在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。

某独立源单独作用时,其它独立源均需置零。

(电压源用短路代替,电流源用开路代替。

)

4. 戴维南定理

任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。

戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

五、实验目的:

1.熟悉并掌握Multisim仿真软件的使用

2.掌握各种常用电路元器件的逻辑符号

3.设计电路并仿真验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理

六、实验内容:(介绍自己所选的实验内容)

利用Multisim仿真软件,绘制用于验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理的模拟电路模拟电路,并利用Multisim仿真软件获取验证所需的实验数据,并根据实验数据计算出理论值与Multisim仿真电路的模拟值比较,验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理。

七、实验器材(设备、元器件):

计算机;multisim10.0仿真软件

八、实验步骤:(编辑调试的过程)

(1). 验证基尔霍夫电流定律

1. 利用Multisim仿真软件绘制出电路图(四.1),图中的电流I1、I2、I3的方向已设定,

2.加入两直流稳压电源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3. 接入直流数字毫安表分别至三条支路中,测量支路电流。

4.记录个电流表的数据,并根据电路计算理论电流值,填入下表。

(2)基尔霍夫电压定律

1. 利用Multisim仿真软件绘制出电路图(四.2),形成三个闭合回路的绕行方向可设为ADEFA、BADCB和FBCEF。

2.分别将两路直流稳压电源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

4.加入电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值。

(3)叠加原理实验

1.分别将两路直流稳压电源接入电路,令U1=12V,

U2=12V。

2.电源U1单独作用, BC短接,用毫安表和电压表分别测量各支路电流。

3.令U2单独作用,此时FE短接。

用毫安表和电压表分别

测量各支路电流。

4.令U1和U2共同作用,重复上述测量。

选取 R1 =1kΩ, R2 = 1kΩ, R3 =1kΩ, U1=12V, U2=12V (4)戴维南定理的验证

1.绘制电路图

2.使用电压表测量R2两端的电压U

3.使用电流表测量R2的短路电流I

九、实验数据及结果分析:(实验运行结果介绍或者截图,对不同的结果进行分析)

(1). 验证基尔霍夫电流定律

(1)验证KCL的实验数据记录

实验内容

I1I2I3∑I 理论计算值 1.93mA 5.99 mA-7.92 mA0 mA

仿真数据1.962

mA

5.987

mA

-7.914

mA

0.35mA

由数据可得流入、流出该节点的代数和基本为零

(2)基尔霍夫电压定律

(2)验

证KVL的实验数据记录

在图中电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零

(3).叠加原理

(3)叠加原理数据记录

在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。

(4)戴维南定理

(4)戴维南定理的验证U=35V

I=14mA

戴维南等效电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零时的等效电阻。

十、实验结论:(联系理论知识进行说明)

(1)经实验验证基尔霍夫电流定律成立

对电路中任意节点,流入、流出该节点的代数和为零。

即∑I=0

(2)经实验验证基尔霍夫电压定律

在电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零。

即∑U=0

(3)经实验验证叠加原理

在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。

某独立源单独作用时,其它独立源均需置零。

(电压源用短路代替,电流源用开路代替)

(4)经验证戴维南定理成立

任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

十一、总结及心得体会:

本节课学习和使用了Multisim仿真软件仿真软件的使用,通过模拟电路可以安全快速的的模拟真实的电路,设计电路并仿真验证KCL、KVL定律和叠加定理、戴维南定理,帮助理解了所学知识,达到理论与实践相结合的目的。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议:更新Multisim软件提高软件质量。

实验过程中遇到不知原因的错误,使得实验遇到障碍,延长了实验时间。

报告评分:

指导教师签字:。