唐朝服饰文化内涵复习课程

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:9

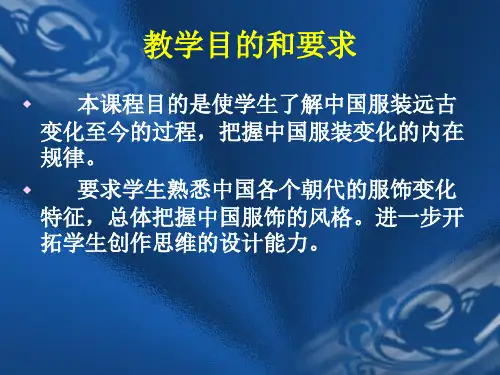

唐朝服饰赏析教案教案标题:唐朝服饰赏析教学目标:1. 了解唐朝服饰的特点和演变过程2. 掌握唐朝服饰的基本款式和特色3. 培养学生对唐朝服饰的赏析能力和审美情趣教学重点:1. 唐朝服饰的特点和演变2. 唐朝服饰的基本款式和特色教学难点:1. 唐朝服饰的赏析能力和审美情趣的培养教学准备:1. 课件:包括唐朝服饰的图片和资料2. 教学实物:模特穿着唐朝服饰的服装或服饰复制品3. 相关视频或音频资源教学过程:一、导入(5分钟)教师通过图片或视频展示唐朝服饰,引发学生对唐朝服饰的兴趣,引导学生思考唐朝服饰的特点和意义。

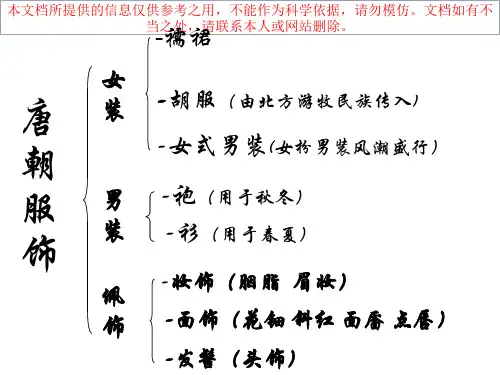

二、讲授(15分钟)1. 介绍唐朝服饰的特点和演变过程,包括服饰的材质、款式、颜色等方面的变化。

2. 分析唐朝服饰的基本款式和特色,比如宫廷服饰、官员服饰、民间服饰等。

三、展示与讨论(15分钟)教师展示唐朝服饰的实物或复制品,让学生近距离观察、触摸,并就其款式、图案、色彩等方面展开讨论,引导学生发表自己的看法和感受。

四、实践与体验(15分钟)学生分组进行唐朝服饰的模特秀活动,每组选择一款唐朝服饰进行展示,同时配合相关音乐或表演,展示唐朝服饰的魅力。

五、总结与拓展(5分钟)教师对本节课的内容进行总结,并引导学生思考唐朝服饰在当今社会的影响和传承,拓展学生对唐朝服饰的思考和认识。

教学反思:通过本节课的教学,学生不仅了解了唐朝服饰的特点和演变过程,还培养了对唐朝服饰的赏析能力和审美情趣,同时也增强了学生对历史文化的兴趣和了解。

在今后的教学实践中,可以通过更多的实物展示和互动活动,进一步激发学生的学习热情和参与度。

唐朝服饰文化内涵唐朝服饰文化内涵到今天为止,一谈及唐朝的服装,大多数人的脑海里出现的大概就是袒胸露乳这一次。

这在当今电影、电视剧里体现得十分明显。

唐代汉族服饰丰富而华丽, 特别是对外来衣冠服饰的广为吸收, 使得唐代汉族服饰呈现出交流融合的多民族性特色。

唐代经济的发达, 激发了多样的社会思潮, 加之唐人积极对外交流以及统治者并蓄古今、博采中外的宽大胸怀, 共同塑造了其多民族性的服饰文化特点。

唐代汉族服饰以本土文化为核心的多民族性, 至今仍具有重要的启示。

传统与民间并用的手法, 值得现代中国时装设计师借鉴。

众所周知, 在中国历代封建王朝中, 唐代是其中最鼎盛的一个时代。

唐结束了魏晋南北朝和隋的分裂混乱状态, 建立了统一强盛的国家。

唐代经济的繁荣, 文化的丰富和艺术的灿烂, 写就了中国古代封建文化最辉煌夺目的篇章。

唐代是中国历史上空前的古今中外大交流大融合的时期, 盛唐成为亚洲各民族经济文化交流的中心。

在中国古代服装史上, 唐代汉族服饰也呈现出交流融合的多民族性。

这种多民族性是汉族人民与我国西北少数民族和其他民族相互交流、相互影响和相互借鉴的结果, 同时也呈现出其发展演变的多方面成因及特点。

一、经济富庶和强大国力的背景依托唐代是中国封建社会的鼎盛时期, 从整个国家的经济实力上看是相当富足而强大的, 是当时世界上仅有的少数几个文明昌盛的大帝国。

唐代有丝绸之路的繁荣商贸做后盾, 其封建经济也达到了前朝无法企及的发达程度。

一方面, 在国内传统经济的发展方面, 唐代有了很大的发展。

另一方面, 唐代上至皇亲国戚, 下至贩夫走卒, 对于新兴的城市经济表现出相当的接纳和认同。

商贸业、服务业如雨后春笋般迅速成长, 对外贸易发达, 生产力得到极大发展, 一派国泰民安的盛世景象。

唐代社会经济的发展, 商业的繁荣, 尤其是手工业中丝织业和棉纺织业的高度发达, 印染技术的发展, 都为唐代服饰文化的繁荣在客观上提供了坚实的物质基础, 带来了服饰的奢华、开放与多民族性, 这是中国古代服装史上的高峰。

难怪现代经济学家爱将女人衣裙的长短与开放程度同经济的繁荣或低迷联系在一起, 从丰富的唐代出土史料中可以看出唐代妇女服饰华丽, 仪态丰美, 妆饰奇异纷繁, 形制开放且融合了异域民族特色。

在唐代妇女三种典型服饰之一的襦裙服中, 裙幅之丰, 有“裙拖六幅湘江水”、“东邻起样裙腰阔, 剩蹙黄金线几条”等诗句为证。

妇女衣裙的颜色也绚丽多彩, “金缕鸳鸯满绛裙”、“眉黛夺得萱草色, 红裙妒杀石榴花”, “藕丝衫子柳花裙”、“折腰多舞郁金裙” 等诗句表现出紫、红、绿、黄妇女衣裙的争奇斗艳。

不仅如此, 其服饰开放程度也令今人瞠目, 出现了在中国古代服饰史上前无古人后无来者的袒胸露臂形象。

例如, 永泰公主墓东壁壁画中, 梳高髻、半露酥胸、肩披红帛, 上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象, 即是对“粉胸半掩疑暗雪”、“坐时衣带萦纤草, 行即裙裾扫落梅” 的“以露为美的开放的社会审美风尚”的生动塑造。

另外, 流行于南北朝及唐代中原地区的短襦式样, 是受到北方游牧民族文化的影响。

这种窄袖紧身的短孺不仅有利于做事, 还能表现女子婀娜的体型, 因此备受年轻女子的喜爱。

而与襦裙服相搭配的妇女外出时常佩戴的幂缡, 本是胡羌民族实用性的服饰, 因西北多风沙, 故用此来遮蔽风沙侵袭, 但传到内地, 与儒家经典《礼•内侧》的“女子出门必拥蔽其面”的封建意识相结合, 转变成防范路人窥视妇人面容为主的功用。

显然, 这种奢华、开放、多民族性的服饰风范是同国力的强大, 经济的发展直接相关的。

如果说, 在战乱频繁的时代, 人们无暇顾及服饰的式样变化, 那么唐代在物质丰富、生活富足以及强大国力的背景依托下, 人们有了更多的闲暇和精力来注重服饰的精致和变化, 中国服饰的对外交流走入了一个新天地。

儒家思想被外族文化冲淡, 服饰的发展无论衣料还是款式, 在跨越不同民族的文化背景进行传播和发展, 呈现出空前灿烂的景象。

二、社会氛围和思想基础的催生结果服饰流行的社会基础除取决于社会高度文明之外, 还会受到社会思潮的直接影响。

因为服饰是社会气候的晴雨表, “是时代风貌的镜子, 服饰的变迁直接反映出流行于那个时代的文艺思潮和当时人们的处世哲学”。

自唐建立以来, 高祖、太宗以儒学为主, 高宗薄于儒术而归心于佛道, 武皇以佛教治国, 玄宗时则道教大炽等, 形成了儒、道、佛三家并立的文化新格局, 人们的价值取向进一步突破传统儒家的桎梏, 呈现出多元化发展的趋势。

文化思潮的多元化, 带来了思想和信仰的自由。

唐代的文明包容了许多前朝不敢想、后代不敢为的活跃思想和社会氛围。

正如美学家李泽厚先生所说: 唐人“无所畏惧无所顾忌地引进和吸取, 无所束缚无所留恋地创造和革新, 打破框框, 突破传统正是当时社会氛围和思想基础”, 沉浸在“个人、民族、阶级、国家欣欣向荣的上升阶段和社会氛围”之中。

鲁迅则认为唐人的创新“则办法简直前无古人”。

而英国学者韦尔斯在比较欧洲中世纪与中国盛唐的差异时说: “当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中, 中国人的思想却是开放的, 兼收并蓄而好探求的。

” 唐文化特有的兼收并蓄、有容乃大的精神, 造就了唐代充实而又光辉的文化繁荣时代。

在中国封建社会记载中, 唐代成为我国历朝人性最解放的时期之一,整个社会的气氛和思潮也宽松了许多, 为唐代汉族服饰艺术的多民族性创造了极为有利的条件。

在一定经济基础上形成的社会意识形态, 是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。

唐代这种思想环境上的宽松局面, 使人们在思想上无禁区, 创作上无约束, 眼界放开, 自由驰骋, 从而促进了服饰艺术上的百花齐放, 促使汉民族对异域民族服饰流派和风格广为借鉴, 造就了唐代恢宏的服饰文化气象。

“大文化背景决定服饰社会效应的去向和水准, 然后自然而然地贯穿到人们的着装意识和着装行为中, 从而作为一种社会现象成为服饰社会性的内因”。

唐代正是因为有了这样活跃、打破传统、世风开放的社会氛围和思想基础为背景, 才有了“慢束罗裙半露胸”、“绮罗纤缕见肌肤” 的大胆服饰, 有了不受世俗束缚、体现女权的女着男装, 有了突破传统、百花齐放的民族风热潮———胡服的盛行, 更有了白居易描述的“时世妆”, 这些别出心裁的装扮既源自“无所畏惧无所顾忌地引进和吸取, 无所束缚无所留恋地创造和革新, 打破框框, 突破传统”追求新奇、崇尚异样的心理,同时从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

三、民族融合和文化交流的影响作用唐代国力繁盛、思想活跃开放, 同时更加注重对外交往。

长安是唐代的首都, 是当时政治、经济、文化的中心, 是东西文化交流的中心, 也是世界著名的都会, 汇集着来自不同国家和地区的人。

和唐朝政府有过友好往来的国家, 曾经有300 多个。

唐代中外文化的交流, 有物质文化的交流, 也有精神文化的交流。

物质方面如中国的丝绸、漆器、铁器、瓷器等的输出, 冶铁、丝织技术的西传以及西域各国毛皮、瓜果等优良品种, 还有香药、玻璃等的传入。

精神方面的文化交流在唐代也相当活跃, 特别是国外宗教和艺术的传入, 从壁画、石刻、雕刻、书画、绢绣、陶俑及服饰之中, 可以充分体现出来。

有考古资料证明: 在新疆地区有罗马、波斯艺术东传的遗迹, 如吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代联珠对鸟、联珠对兽等织锦, 不仅受到波斯织法的影响, 图案风格也与波斯萨珊王朝相似, 流露出东西方文化相互交流的痕迹, 这也促使唐代汉族服饰朝多民族性方向发展。

广泛的对外交往促进了民族融合。

历史上民族融合的过程也是服饰文化多民族性发展的过程。

“异族同胞的亲密往来, 无疑促进了服饰的更新与发展”, 异族风情的服饰, 影响了唐代汉族服饰的形象。

唐代汉族服饰文化多民族性的特点诠释了和平时期各民族之间服饰文化的广泛交流, 对外来衣冠服饰的兼收并蓄、广为吸收使得唐代汉族服饰更具时代特色。

服饰艺术离开了对内对外的传播和交流, 恐怕很难有所发展和创新, 其艺术化、审美化的进步也就无法实现。

一般而言, 服饰艺术的交流大多从不同的民族之间、不同地域的人群之间展开。

初唐到盛唐间, 丝绸之路上的骆驼商队络绎不绝, 北方游牧民族匈奴、契丹、回纥等与中原交往频繁, 使得“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集, 而且也带来了异国的礼俗、服装、音乐、美术以至宗教。

“胡酒”、“胡帽”、“胡服”、“胡乐”、“胡舞” ⋯⋯是盛极一时的长安风尚。

当时胡风之盛, 从诗中的描述可见其一斑。

元稹在《法曲》中描述: “自从胡骑起烟尘, 毛毳腥满咸洛。

女为胡妇学胡妆, 伎进胡音务胡乐⋯⋯胡音胡骑与胡妆, 五十年来竟纷泊。

” 唐人在学习胡服这种包含印度、波斯等很多成分在内的一种装束的同时, 服饰观念也达到了中国古代最为解放的程度, 使唐代汉族妇女耳目一新。

一股狂风般的胡服热席卷中原, 饰品也颇具异族色彩, 其影响已渗透于汉族服饰之中。

服饰在民族交往中所处的地位醒目且又深蕴。

所起到的传播作用及由此而造成的立体效应与物化结果, 正可以说明这一点。

服饰艺术的内外交流可以说是促进其发展的一种动力。

唐代汉族服饰正是基于此因, 在原有式样的基础上, 融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来民族的服饰文化, 颇具大胆创新, 丰富多彩的多民族性色彩。

经过魏晋南北朝时期的民族大融合与文化交流, 汉族服饰在不同程度上都受到影响而有所改变, 从而产生了一些新的服饰和穿着方式。

例如, 圆领袍衫是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服饰。

从大量唐代遗存画迹来看, 圆领袍衫明显受到北方民族的影响。

与胡服相配的蹀躞带也是鲜卑装的特色之一。

再如, 唐前期受到高昌、回纥文化的影响, 妇女多带尖锥形“浑脱帽”, 穿翻领小袖长袍, 领袖间用锦绣缘饰,钿镂带, 下着条纹毛织物小口 , 脚穿软锦透空靴。

从阎立本的《步辇图》中宫女的装扮即可见一斑。

而西安、吐鲁番出土的唐代女俑, 多用面魇装饰法, 通常是胭脂点染, 也有像花钿一样,用金箔等粘贴而成。

到中唐以后, 这种“胡服”风降温, 女子装束受到吐蕃影响较大, 重点在于头部发式和面部化妆, 如蛮鬟椎髻, 八字低颦,赭黄涂脸, 乌膏注唇的“囚装”、“啼装”、“泪装”等皆属此类, 衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征, 但同样在不断吸收他民族的精华。

四、统治阶级对异族服饰文化包容态度的体现在古代和近代服饰流行中, 最普遍、最常见的一种流向就是皇族、贵族为流行源, 向下进行逸散。

因为, “服装总是从高文化集团向低文化集团传播, 而且, 集团实力的优劣比文化高低对服饰的传播往往更具有影响性”,这就是在服饰文化传播中的优势支配规律。

皇族和贵族拥有至高无上的权力和丰厚的物力和人力资源, 他们有能力去为服饰的新颖而绞尽脑汁。