最新(新课标人教版)高中历史选修一第九单元《戊戌变法》精品教案名师优秀教案

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:6

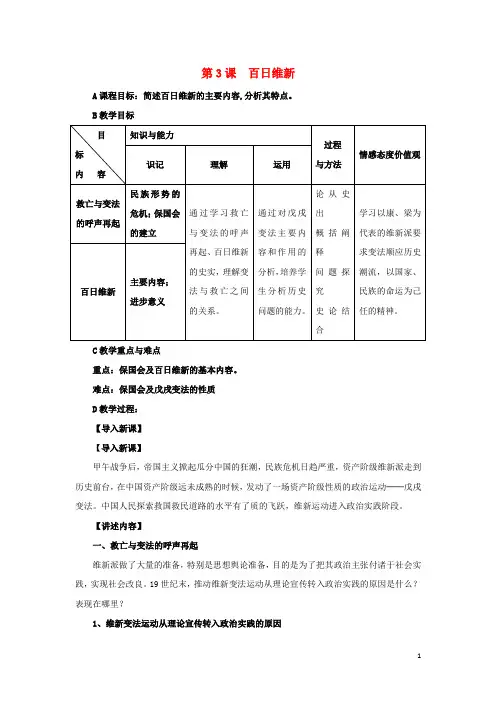

第3课百日维新A课程目标:简述百日维新的主要内容,分析其特点。

B教学目标C教学重点与难点重点:保国会及百日维新的基本内容。

难点:保国会及戊戌变法的性质D教学过程:【导入新课】【导入新课】甲午战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机日趋严重,资产阶级维新派走到历史前台,在中国资产阶级远未成熟的时候,发动了一场资产阶级性质的政治运动──戊戌变法。

中国人民探索救国救民道路的水平有了质的飞跃,维新运动进入政治实践阶段。

【讲述内容】一、救亡与变法的呼声再起维新派做了大量的准备,特别是思想舆论准备,目的是为了把其政治主张付诸于社会实践,实现社会改良。

19世纪末,推动维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因是什么?表现在哪里?1、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的原因(1)中国面临被列强瓜分的危险,民族危机加深①1897年德国军队强占胶州湾,掀起了瓜分中国的狂潮;②俄国强占旅顺和大连;③法国租借广州湾;④英国租借后来称之为“新界”的地区和威海卫。

(2)维新派极力宣传变法,并得到光绪帝的支持1897年11月,德国强占了胶州湾,掀起了瓜分中国的狂潮。

全国人民反对,康有为从广东赶到北京后,再次给皇帝上书(第五书)再次强调变法的紧迫感,重要性。

上书仍未直接到光绪皇帝手中,但其内容痛切,在大小官员中辗转传抄,引起强烈反响。

天津,上海的报纸公开发表——光绪看到了。

准备召见,囿于非四品以上的官员不得召见的祖制,遂改令递送条陈,并下令:对康有为的条陈要随到随送,不得阻拦扣压。

——维新派得到了皇帝的直接支持。

2、维新变法运动从理论宣传转入政治实践的表现(1)康有为上清帝第五、第六书痛陈变法1897年12月,康有为第五次上书光绪帝,陈述变法的紧迫性,强调内忧外患,形势严峻,变法刻不容缓,否则,皇上与诸臣求长安布衣而不可得矣,虽未到达皇上,但广为流传,影响颇大。

光绪帝为了摆脱慈禧太后束缚,开始准备接纳维新主张。

守旧派阻挠皇帝召见维新派,改令五大臣“问话”康有为,1898年1月24日,李鸿章、翁同和、荣禄、廖寿恒、张荫桓在总理衙门召见康有为,荣禄问:“祖宗之法不可变”,康答:“祖宗之法,以治祖宗之地也,今祖宗之地不能守,何有于祖宗之法乎?即如此地为外交之署,亦非祖宗之法所有也,因时制宜,诚非得已。

高中历史《戊戌变法》优质课教案、教学设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN【学习目标】《戊戌变法》 课堂设计1.掌握维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,总结戊戌变法的特点。

2 依据史料,探讨戊戌变法失败的原因,总结观点类问题做题方法。

3.认识中国近代化道路的曲折性,感悟维新志士救亡图存的时代责任。

【课前培训】1、预习培训:指导学生预习的步骤和方法。

先阅读文本一遍,然后根据教材助读对文本进行标注、补充,最后根据,,学习过程 学习活动 生成问题的预判与解决【导入新课】一课一故事——谭嗣同的《七绝有感》世间万物抵春愁,合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,天下何处是神州。

——谭嗣同《七绝。

有感》1896 年 1896 年有感于时局的危急与忧愤,谭嗣同写下了这首诗此后他积极投身于变法改革,最终为了践行理想而血洒菜市口。

本节课我们就穿越时空,回到那个风云激荡的时代跟随谭嗣同一起,重温这场希望与困顿之中的抗争——戊戌变法。

学生问题: 因为知识所限, 可能并不能深刻的把握戊戌变, 法的背景。

解决措施: 为此,本次导课 , 采用谭嗣同的诗歌,一方面让 学生通过时间、内容等信息, 分析相关的事件;另一方面体会以谭嗣为代表的国人救亡图 存的时代责任。

【自主探究,深度思 考】 1. 学生结合预习案尤其是“我的疑问”的批阅情况,再度研读教材,深度思考戊戌变法的国内外背景;分析维新派的主张与颁布的诏书之间的差别;并结合材料分析对于戊戌变法的评价。

2. 多角度思考,完成探究案,并在小组长的指导和课件 要求下,完成相关内容的黑板展示。

二次探究时,老师亲自深入到学生个人,指导学生如何利用教材,把握教材核心,并检查学生的预习情况【合作探究,智慧提升】1. 小组讨论:以小组为单位组织讨论,重点围绕戊戌变法的内容、评价;在此过程中,初步总结观点题的做题方法和步骤。

2. 自由展示:各小组结合自身实际情况,合理安排展示人 员,展示内容为:戊戌变法的背景、失败的原因、评价;并 口头展示自己对维新志士的认知。

第九单元戊戌变法第1 课甲午战争后民族危机的加深【教学方案设计】【情境导入】1894 年甲午战争前,许多中国人自视甚高,没把日本放在眼里。

他们还或多或少地保留着长期以来形成的时日本的心理优势。

甲午一战,中国被日本打败,被迫签订了《马关条约》。

《马关条约》以其割地之广、赔款之巨、丧权之多,成为自《南京条约》以来最严重的不平等条约。

《马关条约》签订的消息传来,举国哗然。

战争的失败和民族危亡激发了人们的民族意识。

在最初的失望和震怒之后,“救亡图存”成为当时最高亢的呼声。

那么,为什么“救亡图存”会成为当时最高亢的呼声?我们在本课的学习中,探究这个问题的答案吧。

【教材处理】本课教材主要从三个方面向学生介绍戊戌变法运动产生的社会背景:《马关条约》的签订与民族危机的加深、清政府的统治危机、中国民族资本主义的初步发展。

经历了甲午战争的惨痛失败后,先进的中国人不再相信洋务运动那一套可以使中国走向富强,开始寻求新的救国道路。

由于这一时期民族危机的加深与救亡图存、中国民族资本主义发展的进程紧密相连,建议在教学时适当补充一些社会背景材料或影视材料,增加学生对中国民族资本主义发展历程的感性了解,为深入认识这一阶段中国近代化道路的曲折性奠定基础。

1、关于“《马关条约》的签订与民族危机的加深”一目的教学,为了帮助学生理解和认识民族危机加深的表现,教师首先采用谈话法,让学生了解《马关条约》签订的影响,增加有关资本输出的内容,培养学生通过阅读等多种途径获取历史信息的能力,帮助学生加深理解甲午战后西方国家侵华方式变化的表现及危害。

可以请学生分组讨论如下问题: 19世纪末帝国主义国家侵略中国的方式发生了哪些较大变化?帝国主义国家对中国资本输出、瓜分有哪些方式?甲午战后,清政府为什么要向帝国主义国家举借外债?帝国主义国家为什么要争做中国债主?引导学生分析美国提出“门户开放”政策的实质、帝国主义资本输出对中国产生的影响。

可以组织学生阅读【学思之窗】,在课堂上进行讨论:甲午中日战争可以算作近代前期列强侵华的转折点,你是否同意这种观点?请用史实说明你的理由。

第九单元戊戌变法★教材内容分析与建议:本课教材主要从三个方面向学生介绍戊戌变法运动产生的社会背景:《马关条约》的签订与民族危机的加深、清政府的统治危机、中国民族资本主义的初步发展。

经历了甲午战争的惨痛失败后,先进的中国人不再相信洋务运动那一套可以使中国走向富强,开始寻求新的救国道路。

由于这一时期民族危机的加深与救亡图存、中国民族资本主义发展的进程紧密相连,建议在教学时适当补充一些社会背景材料或影视材料,增加学生对中国民族资本主义发展历程的感性了解,为深入认识这一阶段中国近代化道路的曲折性奠定基础。

★教学过程及要点:一、《马关条约》的签订与民族危机的加深:1、西方列强侵华方式的变化:(1)原因:①《马关条约》的签订刺激了列强瓜分中国的欲望【合作探究】材料参见教材“学思之窗”根据上述内容,想一想,为什么说《马关条约》加深了中华民族的危机?提示:①清政府承认日本控制朝鲜,使日本终于实现了二十多年梦寐以求的扩张目标,并把朝鲜变成入侵中国的桥头堡。

②条约规定了巨额战争赔款,加上后来“赎还”辽东半岛的款项,总共2亿3千万两白银,相当于清政府全年财政收入的3倍。

清政府除了进一步搜括人民外,只得大借外债,而列强通过附有苛刻政治条件的贷款,进一步加强了对中国的控制和掠夺。

③条约允许日本在华直接设厂,西方列强援引“利益均沾”的特权,同样享有这项权利。

甲午战争后,列强便争先恐后地到中国开设工矿企业或修筑铁路,直接掠夺中国的原料和劳动力,沉重打击了尚未成长的中国民族工商业,阻碍中国生产力的发展。

④四个新通商口岸的开放和内河航行特权的攫取,使各国得以深入长江流域广阔地区,直接掠夺那里丰富的资源和倾销商品,加深了中国经济的半殖民地化。

⑤条约的割地规定,使中国失去大片土地,使数百万台湾同胞,长期处于日本殖民统治的深重灾难之中。

在帝国主义正在形成的19世纪末,这件大事成了中国被列强瓜分的危险信号,民族危机日益严重。

②19世纪末,主要资本主义国家开始向帝国主义阶段过渡。

专题九戊戌变法课程标准1、了解戊戌变法产生的历史根源;2、简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点;3、知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性;新课教学:公车上书(序幕)→创办政治团体、报刊、学堂(酝酿和开展)→戊戌变法(高潮)→戊戌政变(失败)一、戊戌变法的历史背景1、民族危机空前严重(社会背景)2、清政府统治危机加深(社会背景)3、19世纪末民族资本主义有了初步发展(经济基础)4、民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)5、早期维新思想的产生与发展(思想、理论基础)(一)国际局势思考:19世纪下半叶世界历史经历两大变局说明了怎样的问题?变革旧制度,发展资本主义。

世界之潮流:政治民主化经济工业化思想理性化中国之困窘:政治专制经济落后思想禁锢(二)国内局势《马关条约》新变化:资本主义--帝国主义;商品输出--资本输出.当事人回忆-甲午震撼:一是没有想到败给日本;二是没有想到《马关条约》内容如此苛刻;三是没有想到清政府耗资巨大,前后30年的洋务运动如此不堪一击。

“万寿无疆,普天同庆;三军败绩,割地求和."2、经济和阶级基础中国民族资本主义在甲午战争后初步发展的原因?1)“实业救国”;2)自然经济进一步瓦解; 3)清政府放宽民间办厂的限制。

材料一据统计,19世纪末,华商在上海创办了六家丝厂,资本总额为120万元,而同一时期,法国商人在上海开办的宝昌丝厂一家就有资本110万元,接近上海六家华商丝厂的总额。

材料二19世纪90年代初,天津武举李福明办有一家机器面粉厂,因不满官府衙门的勒索到官府讲理,结果被以“私设磨房"“哄闹官署”等罪名治罪,他的机器磨房也因此被迫关闭。

从材料一、二可以看出,民族资本主义企业有哪些特点?其发展存在什么困境?有什么影响?特点:初步发展、资金少、规模小、技术力量薄弱、受到外来资本主义和本国封建势力的双重压迫。

影响:民族资本主义的初步发展,促使民族资产阶级登上历史舞台,为戊戌变法提供了经济基础和阶级基础。

选修一第九单元戊戌变法第四节戊戌政变一课标要求知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

二教学目标:(一)知识与目标:1、识记新旧势力的交锋;慈禧和守旧势力发动政变,囚禁光绪帝于瀛台;“戊戌六君子”;“百日维新”宣告失败。

2、分析评价百日维新失败的原因和其历史意义。

(二)过程与方法:1、探究光绪帝和维新派推行新政失败的原因。

2、探究戊戌变法的失败和中国近代化道路曲折的关系。

3、对比分析中国戊戌变法和日本明治维新一败一成的原因。

(三)情感态度与价值观:1、守旧势力抵制和反对新政是为了保护自己的既得利益,维护自身统治权力,是反动的。

维新派试图尝试资产阶级君主立宪制、发展民族资本主义是符合历史发展趋势的,是进步的。

2、维新派表现了强烈的爱国热情,尤其以谭嗣同为代表的为变法而甘愿牺牲的精神可歌可泣。

戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流,为中华文明发展史提供了宝贵财富。

3、在当时的中国,改良主义道路走不通,中国近代化漫长曲折。

三教学重点与难点:重点:戊戌政变;戊戌变法失败的原因和历史意义。

难点:戊戌变法失败的原因。

四教材内容分析与教材地位本单元在中国近现代史中地位十分重要,它既是近代中国人民在民族危机下救亡图存的历史长卷中资产阶级改良派的救国努力,又是中国人民在近代不断突破自我封闭,向西方学习迈出了实质性一步,是中国近代第一次思想解放潮流。

戊戌变法在中国近代史上的实际意义不大,因为它只进行103天而迅速归于失败,但其在思想上和政治上的深远影响是不容抹杀的,是中国人民在探索近代化道路上的重要一环。

而本课是本单元的最后一课,主要向学生介绍戊戌变法运动的失败经过,教材对比说明了在戊戌变法中新旧势力的交锋情况,阐明了百日维新的失败结局,在史实的基础上理性分析了变法失败的原因与变法的历史意义,是对本单元内容的总结和升华。

五教学过程(一)导入新课复习上节知识,引入新课(1)维新思潮发展成为一场政治运动的标志是什么?(公车上书)(2)维新运动转入政治实践的标志是什么?(百日维新)(3)百日新政以一百一十多道上谕为基础,看似洋洋洒洒,但新政内容能实际执行者,却非常有限。

专题九戊戌变法第一部分:教案内容【教学设计】教学思路:历史课程标准:了解戊戌变法产生的历史根源;简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张及其特点。

了解“百日维新”的主要内容,知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

学习要求:从社会背景、阶级基础、思想基础等方面了解戊戌变法产生的历史根源。

简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

了解戊戌政变,探讨戊戌变法失败的原因及中国近代化道路的曲折性,学习康、梁等维新志士们力图改革现状、挽救民族危亡的爱国情操。

重点:⒈戊戌变法的背景。

⒉维新派的思想主张及其特点。

⒊戊戌变法的内容。

⒋戊戌变法的影响。

难点:⒈如何理解康有为的“托古改制”思想。

⒉维新派与顽固派论战的实质。

⒊戊戌变法失败的原因。

⒋对戊戌变法的评价。

【教学目标】一、知识与能力通过本课的学习,了解戊戌变法的背景;掌握维新思想的发展情况;理解康、梁维新思想的特点;了解“公车上书”、强学会成立等事件的基本情况;培养学生的分析和比较能力。

掌握“百日维新”的内容、失败的原因及意义。

通过对戊戌变法的科学评价,培养学生正确评价重大历史事件的能力。

二、过程与方法根据教科书和各种课外补充材料,可以让学生结合已有的历史知识,通过分析19世纪末中国的国际国内形势,了解戊戌变法产生的历史根源。

通过横向和纵向的比较,认识维新思想的特点及其进步性和局限性。

在此过程中,教师应注重启发式教学,引导学生回忆已有知识,与本课知识点相结合进行综合分析比较,并及时进行归纳总结,以加深认识。

在教学过程中,教师可以补充一些课外资料,介绍史学界对戊戌变法的不同评价,引导学生就此展开课堂讨论。

学生应努力做到论从史出、史论结合,通过讨论形成对戊戌变法的整体认识,得出正确评价。

三、情感态度与价值观通过对戊戌变法背景的学习,使学生认识到19世纪末期中国所面临的严重的民族危机,增强历史责任感与爱国主义精神。

通过对维新思想内容和特点的学习,使学生认识这一思想的先进性和局限性。

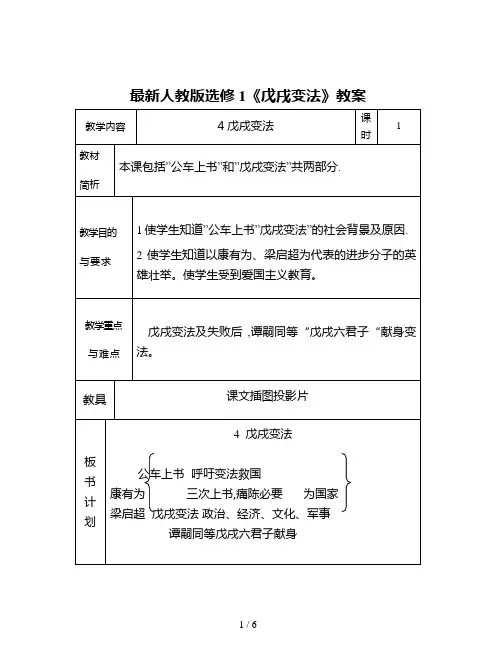

专题九戊戌变法教学目标基础知识19世纪末中国资本主义初步发展的原因、影响;早期维新思想及代表人物;康梁的维新思想及主要作品;公车上书;《中外纪闻》;强学会;维新派同封建顽固派势力的论战;《应诏统筹全局折》;保国会;百日维新;戊戌政变;戊戌变法的意义与失败原因。

能力培养:通过19世纪末康、梁为代表的资产阶级维新思想的产生与发展原因的教学,培养学生运用唯物史观分析历史现象的能力。

思想目标:通过康、梁维新思想的形成、发展,使学生认识到维新志士在国家民族面临被瓜分之际,奋起救之变法,充分体现了近代先进知识分子的爱国主义精神。

重点难点重点知识:戊戌变法的背景;康、梁维新思想;论战;《应诏统筹全局折》;变法法令的内容;对变法的评价。

难点知识康有为、梁启超思想的特点;对变法的评价;变法失败的原因。

一、背景政治背景:甲午战争后,民族危机深重19C末,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,列强形成宰割中国的同盟。

经济基础:19C末,民族资本主义初步发展阶级基础:民族资产阶级壮大,登上历史舞台思想基础:早期维新思想和康、梁维新思想的形成与传播组织基础:强学会、保国会成立重要条件:光绪帝支持;康有为、梁启超个人努力早期维新思想时间原因人物思想19/60、70西方思想传入、民资产生王韬;郑观应经济:发展民族工商业爱国:以“商战”反侵略教育:提倡西学政治:实行君主立宪局限性:没有形成完整理论体系并付诸实践;为康梁维新思想作了理论准备康有为、梁启超的维新思想1、康有为的变法思想(1)1888年,康有为第一次上书光绪皇帝,陈述变法图强的必要性和紧迫性,主张变成法,求自强,挽救危局。

(2)康有为从传统的儒家思想中,为变法寻找理论依据。

他提出人类社会的进化过程要经过“据乱世”、“升平世”和“太平世”三个发展阶段的理论,积极宣传变法。

(3)康有为在梁启超等人的协助下,写成《新学伪经考》和《孔子改制考》,系统地阐发了变法理论。

为什么利用传统的儒学权威来宣传变法道理?①是儒学传统思想对中国影响深刻。

(新课标人教版)高中历史选修一第九单元《戊戌变法》

精品教案

第一课

【课标要求】:

1、了解戊戌变法产生的历史根源。

2、简述康有为梁启超等维新派人物的政治主张。

3、分析康有为梁启超等维新变法思想的特点。

4、简述百日维新的主要内容并分析其特点。

5、知道戊戌变法失败的基本事实。

6、探讨中国近代化道路的曲折性。

【知识梳理】

1、日本明治维新成功,中国戊戌变法失败原因比较简表

2、洋务运动与维新变法

相同点:①都是在民族危机严重的社会背景下发生的;②都是以清政府为主体而进行的重大政策调整;③都涉及军事、经济、文化方面的改革;④都主张向西方学习;⑤都是中国近代化发展历程中的重要内容;⑥虽然都失败了,但对历史发展的进程都起到了一定的推动作用。

不同点:①国际环境不同,前者发生在第一次工业革命后,后者发生在第二次工业革命后。

②阶级属性不同,前者代表地主阶级,后者代表资产阶级。

③目的不同,前者是要维护清王朝封建统治,后者是要挽救民族危亡、发展资本主义。

④性质不同,前者是地主阶级改革,后者是资产阶级改革。

⑤内容不尽相同,前者只主张学习西方科技,后者主张全面学习西方,发展资本主义、实行君主立宪。

⑥影响不同,戊戌变法比洋务运动影响大。