地质环境条件

- 格式:doc

- 大小:258.00 KB

- 文档页数:6

矿产成矿地质背景条件矿产成矿地质背景条件是指对于某种矿产资源的形成与赋存,其所需的地质条件和背景环境。

不同的矿床类型具有不同的地质背景条件,因此了解这些条件对于矿产资源的勘查和开发具有重要意义。

一、金属矿床的地质背景条件1. 硫化物矿床:硫化物矿床是一类重要的金属矿床,其形成需要具备以下地质背景条件:①含有丰富的金属元素的岩浆活动;②适宜的成矿地质构造背景,如断裂、褶皱等;③适宜的成矿温度和压力条件;④含有丰富的硫源的岩石或矿体。

2. 碳酸盐矿床:碳酸盐矿床主要包括铁矿石、锌矿石等,其形成需要具备以下地质背景条件:①碳酸盐岩的形成和富集;②适宜的成矿地质构造背景,如断裂、岩体变形等;③适宜的成矿温度和压力条件;④含有丰富的金属元素的岩浆活动。

二、非金属矿床的地质背景条件1. 硅酸盐矿床:硅酸盐矿床主要包括石灰石、石膏等,其形成需要具备以下地质背景条件:①适宜的成矿地质构造背景,如断裂、褶皱等;②适宜的成矿温度和压力条件;③含有丰富的硅酸盐矿物的沉积环境。

2. 硅酸盐矿床:硅酸盐矿床主要包括石英矿床、长石矿床等,其形成需要具备以下地质背景条件:①适宜的成矿地质构造背景,如断裂、褶皱等;②适宜的成矿温度和压力条件;③含有丰富的硅酸盐矿物的岩浆活动。

三、能源矿产的地质背景条件1. 煤炭矿床:煤炭矿床主要形成于古代湖泊、沼泽等地质环境下,其形成需要具备以下地质背景条件:①适宜的沉积环境,如湖泊、河流等;②适宜的成煤植物群落;③适宜的成煤温度和压力条件;④适宜的成煤周期。

2. 石油和天然气矿床:石油和天然气主要形成于古代海洋环境下,其形成需要具备以下地质背景条件:①适宜的沉积环境,如海洋盆地、海陆过渡带等;②适宜的有机质来源;③适宜的成烃条件,如适宜的温度、压力等。

不同类型的矿床形成需要具备不同的地质背景条件。

了解和研究这些条件对于矿产资源的勘查和开发具有重要意义。

通过对矿产成矿地质背景条件的深入研究,可以为矿产资源的寻找和开发提供科学依据,促进矿产资源的合理利用和可持续发展。

第二章地质环境条件与环境地质问题2.1地质环境条件基础性2.1.1地形地貌西南地区多位于我国第三级地貌单元,部分居于第三级地貌单元和第二级地貌单元的过渡部位,以高原、山地和丘陵为主。

地貌类型多样,地形高差悬殊,有世界最高峰—珠穆朗玛峰,海拔8844.43m,海拔大于7000m的山峰有66座。

区内以高原山区为主海拔最低处为云南河口谣族自治县元江河谷,海拔76.4m。

1、云南省地形以高原为主,山间盆地零星分布。

西北部地处青藏高原边缘,雪山连绵。

东南河谷地区地势略低。

怒山、高黎贡山、玉龙雪山、云岭山、乌蒙山等为主要山脉。

河流为怒江、澜沧江、金沙江、红河、南盘江和伊洛瓦底江六大水系。

全省山高流急,水利资源丰富。

2、四川省全省地形西高东低,可分为西部高原和四川盆地两大部份。

川西高原是青藏高原东缘部分,平均海拔在4000米以上。

四川盆地以浅丘和平原为主。

沙鲁里山、大雪山、夹金山、峨眉山、邛崃山等山脉高耸绵延,多呈南北分布。

主要河流为长江及其支流岷江、沱江、嘉陵江、大渡河、雅砻江。

3、贵州省全省地势较高,平均海拔在1000米以上。

主要山脉有乌蒙山、大娄山、苗岭、梵净山等。

山间散布着许多小型盆地。

岩溶地貌发育,乌江、赤水河、南盘江、北盘江等为主要河流。

草海是省内最大天然湖泊。

山区水能资源充沛。

4、重庆市全市地势起伏不平,山脉绵延,丘陵广布,仅河谷地区有少量平坝。

华蓥山、大巴山等山脉纵横于西、北两面,东南部为武陵山区。

长江自西南向东北流贯全境,嘉陵江、乌江、綦江、涪江等为重要支流。

河流湍急,水能资源丰富。

5、西藏自治区本区处于青藏高原区,地域广阔,地形复杂。

平均海拔在4000米以上,素有“世界屋脊”之称。

主要山脉有昆仑山、唐古拉山、念青唐古拉山、冈底斯山、喜马拉雅山等。

雅鲁藏布江、金沙江、怒江、澜沧江为区内主要河流。

湖泊众多,达1500余个,以海拔4800米的纳木错湖泊面积最大。

西南地区河流众多,地壳强烈抬升,河流下切强烈,多呈高山峡谷地貌。

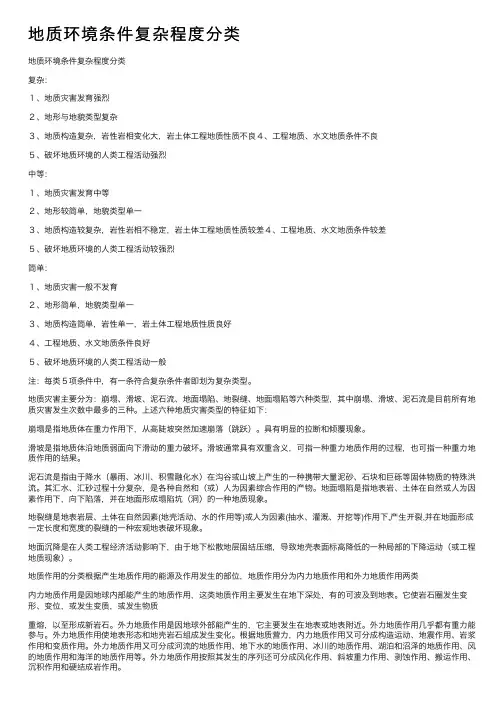

地质环境条件复杂程度分类地质环境条件复杂程度分类复杂:1、地质灾害发育强烈2、地形与地貌类型复杂3、地质构造复杂,岩性岩相变化⼤,岩⼟体⼯程地质性质不良4、⼯程地质、⽔⽂地质条件不良5、破坏地质环境的⼈类⼯程活动强烈中等:1、地质灾害发育中等2、地形较简单,地貌类型单⼀3、地质构造较复杂,岩性岩相不稳定,岩⼟体⼯程地质性质较差4、⼯程地质、⽔⽂地质条件较差5、破坏地质环境的⼈类⼯程活动较强烈简单:1、地质灾害⼀般不发育2、地形简单,地貌类型单⼀3、地质构造简单,岩性单⼀,岩⼟体⼯程地质性质良好4、⼯程地质、⽔⽂地质条件良好5、破坏地质环境的⼈类⼯程活动⼀般注:每类5项条件中,有⼀条符合复杂条件者即划为复杂类型。

地质灾害主要分为:崩塌、滑坡、泥⽯流、地⾯塌陷、地裂缝、地⾯塌陷等六种类型,其中崩塌、滑坡、泥⽯流是⽬前所有地质灾害发⽣次数中最多的三种。

上述六种地质灾害类型的特征如下:崩塌是指地质体在重⼒作⽤下,从⾼陡坡突然加速崩落(跳跃)。

具有明显的拉断和倾覆现象。

滑坡是指地质体沿地质弱⾯向下滑动的重⼒破坏。

滑坡通常具有双重含义,可指⼀种重⼒地质作⽤的过程,也可指⼀种重⼒地质作⽤的结果。

泥⽯流是指由于降⽔(暴⾬、冰川、积雪融化⽔)在沟⾕或⼭坡上产⽣的⼀种携带⼤量泥砂、⽯块和巨砾等固体物质的特殊洪流。

其汇⽔、汇砂过程⼗分复杂,是各种⾃然和(或)⼈为因素综合作⽤的产物。

地⾯塌陷是指地表岩、⼟体在⾃然或⼈为因素作⽤下,向下陷落,并在地⾯形成塌陷坑(洞)的⼀种地质现象。

地裂缝是地表岩层、⼟体在⾃然因素(地壳活动、⽔的作⽤等)或⼈为因素(抽⽔、灌溉、开挖等)作⽤下,产⽣开裂,并在地⾯形成⼀定长度和宽度的裂缝的⼀种宏观地表破坏现象。

地⾯沉降是在⼈类⼯程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表⾯标⾼降低的⼀种局部的下降运动(或⼯程地质现象)。

地质作⽤的分类根据产⽣地质作⽤的能源及作⽤发⽣的部位,地质作⽤分为内⼒地质作⽤和外⼒地质作⽤两类内⼒地质作⽤是因地球内部能产⽣的地质作⽤,这类地质作⽤主要发⽣在地下深处,有的可波及到地表。

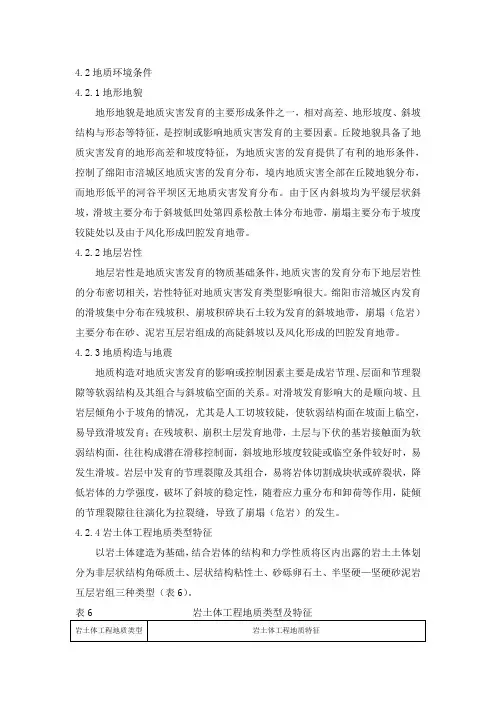

4.2地质环境条件4.2.1地形地貌地形地貌是地质灾害发育的主要形成条件之一,相对高差、地形坡度、斜坡结构与形态等特征,是控制或影响地质灾害发育的主要因素。

丘陵地貌具备了地质灾害发育的地形高差和坡度特征,为地质灾害的发育提供了有利的地形条件,控制了绵阳市涪城区地质灾害的发育分布,境内地质灾害全部在丘陵地貌分布,而地形低平的河谷平坝区无地质灾害发育分布。

由于区内斜坡均为平缓层状斜坡,滑坡主要分布于斜坡低凹处第四系松散土体分布地带,崩塌主要分布于坡度较陡处以及由于风化形成凹腔发育地带。

4.2.2地层岩性地层岩性是地质灾害发育的物质基础条件,地质灾害的发育分布下地层岩性的分布密切相关,岩性特征对地质灾害发育类型影响很大。

绵阳市涪城区内发育的滑坡集中分布在残坡积、崩坡积碎块石土较为发育的斜坡地带,崩塌(危岩)主要分布在砂、泥岩互层岩组成的高陡斜坡以及风化形成的凹腔发育地带。

4.2.3地质构造与地震地质构造对地质灾害发育的影响或控制因素主要是成岩节理、层面和节理裂隙等软弱结构及其组合与斜坡临空面的关系。

对滑坡发育影响大的是顺向坡、且岩层倾角小于坡角的情况,尤其是人工切坡较陡,使软弱结构面在坡面上临空,易导致滑坡发育;在残坡积、崩积土层发育地带,土层与下伏的基岩接触面为软弱结构面,往往构成潜在滑移控制面,斜坡地形坡度较陡或临空条件较好时,易发生滑坡。

岩层中发育的节理裂隙及其组合,易将岩体切割成块状或碎裂状,降低岩体的力学强度,破坏了斜坡的稳定性,随着应力重分布和卸荷等作用,陡倾的节理裂隙往往演化为拉裂缝,导致了崩塌(危岩)的发生。

4.2.4岩土体工程地质类型特征以岩土体建造为基础,结合岩体的结构和力学性质将区内出露的岩土土体划分为非层状结构角砾质土、层状结构粘性土、砂砾卵石土、半坚硬—坚硬砂泥岩互层岩组三种类型(表6)。

表6 岩土体工程地质类型及特征由于岩土体类型的工程地质性质差异,控制或影响了地质灾害的发育分布。

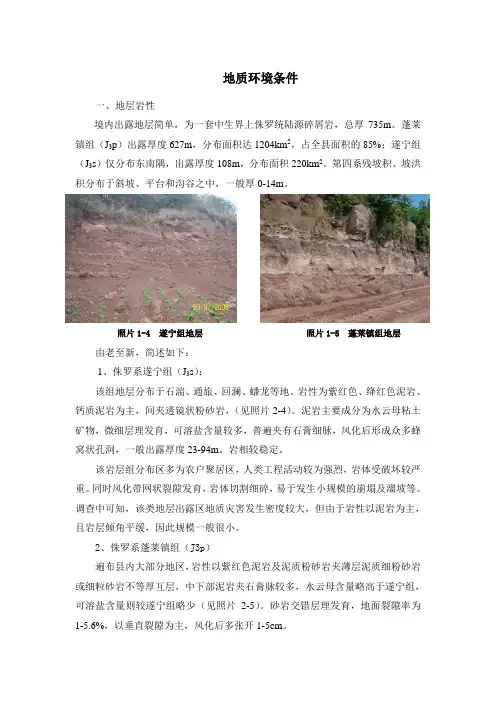

地质环境条件一、地层岩性境内出露地层简单,为一套中生界上侏罗统陆源碎屑岩,总厚735m。

蓬莱镇组(J3p)出露厚度627m,分布面积达1204km2,占全县面积的85%;遂宁组(J3s)仅分布东南隅,出露厚度108m,分布面积220km2。

第四系残坡积、坡洪积分布于斜坡、平台和沟谷之中,一般厚0-14m。

照片1-4 遂宁组地层照片1-5 蓬莱镇组地层由老至新,简述如下:1、侏罗系遂宁组(J3s):该组地层分布于石湍、通旅、回澜、蟠龙等地。

岩性为紫红色、绛红色泥岩、钙质泥岩为主,间夹透镜状粉砂岩,(见照片2-4)。

泥岩主要成分为水云母粘土矿物,微细层理发育,可溶盐含量较多,普遍夹有石膏细脉,风化后形成众多蜂窝状孔洞,一般出露厚度23-94m。

岩相较稳定。

该岩层组分布区多为农户聚居区,人类工程活动较为强烈,岩体受破坏较严重。

同时风化带网状裂隙发育,岩体切割细碎,易于发生小规模的崩塌及溜坡等。

调查中可知,该类地层出露区地质灾害发生密度较大,但由于岩性以泥岩为主,且岩层倾角平缓,因此规模一般很小。

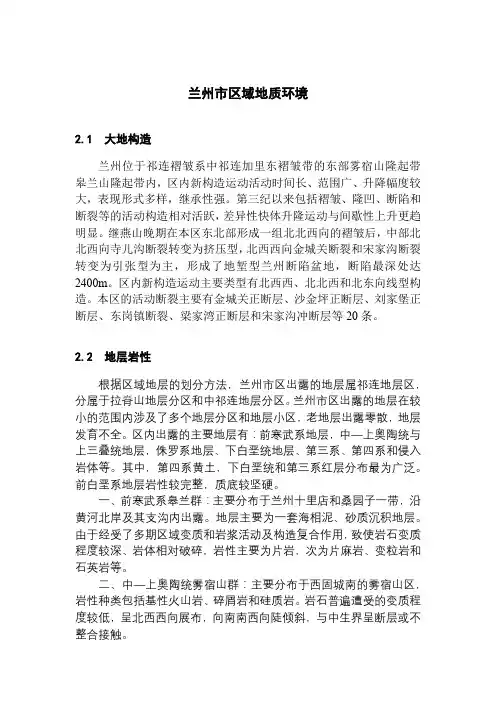

2、侏罗系蓬莱镇组(J3p)遍布县内大部分地区,岩性以紫红色泥岩及泥质粉砂岩夹薄层泥质细粉砂岩或细粒砂岩不等厚互层,中下部泥岩夹石膏脉较多,水云母含量略高于遂宁组,可溶盐含量则较遂宁组略少(见照片2-5)。

砂岩交错层理发育,地面裂隙率为1-5.6%,以垂直裂隙为主,风化后多张开1-5cm。

该类地层为砂泥岩互层,浅层卸核裂隙、成岩裂隙等发育,岩体多被切割呈数米见方的块体。

在农户聚居区,同时受到人类工程活动的影响,在暴雨季节,易产生规模相对较大的崩塌等地质灾害。

)3、第四系全新统(Q4广泛分布于各地。

分布于斜坡、平台上的第四系残坡积层(Q4el+dl),一般厚0-2m,为紫红色砂质粘土或粘质砂土,与下伏泥岩或砂岩呈渐变关系。

因风化作用和人工耕植,土层疏松,干裂纹纵横,透水性好,有利于土体溜坡及小规模滑动的形成。

分布于沟谷的第四系坡洪积层(Q4dl+pl),一般厚2-14m。

兰州市区域地质环境2.1 大地构造兰州位于祁连褶皱系中祁连加里东褶皱带的东部雾宿山隆起带皋兰山隆起带内,区内新构造运动活动时间长、范围广、升降幅度较大,表现形式多样,继承性强。

第三纪以来包括褶皱、隆凹、断陷和断裂等的活动构造相对活跃,差异性快体升隆运动与间歇性上升更趋明显。

继燕山晚期在本区东北部形成一组北北西向的褶皱后,中部北北西向寺儿沟断裂转变为挤压型,北西西向金城关断裂和宋家沟断裂转变为引张型为主,形成了地堑型兰州断陷盆地,断陷最深处达2400m。

区内新构造运动主要类型有北西西、北北西和北东向线型构造。

本区的活动断裂主要有金城关正断层、沙金坪正断层、刘家堡正断层、东岗镇断裂、梁家湾正断层和宋家沟冲断层等20条。

2.2 地层岩性根据区域地层的划分方法,兰州市区出露的地层属祁连地层区,分属于拉脊山地层分区和中祁连地层分区。

兰州市区出露的地层在较小的范围内涉及了多个地层分区和地层小区,老地层出露零散,地层发育不全。

区内出露的主要地层有:前寒武系地层,中—上奥陶统与上三叠统地层,侏罗系地层、下白垩统地层、第三系、第四系和侵入岩体等。

其中,第四系黄土,下白垩统和第三系红层分布最为广泛。

前白垩系地层岩性较完整,质底较坚硬。

一、前寒武系皋兰群:主要分布于兰州十里店和桑园子一带,沿黄河北岸及其支沟内出露。

地层主要为一套海相泥、砂质沉积地层。

由于经受了多期区域变质和岩浆活动及构造复合作用,致使岩石变质程度较深、岩体相对破碎,岩性主要为片岩,次为片麻岩、变粒岩和石英岩等。

二、中—上奥陶统雾宿山群:主要分布于西固城南的雾宿山区,岩性种类包括基性火山岩、碎屑岩和硅质岩。

岩石普遍遭受的变质程度较低,呈北西西向展布,向南南西向陡倾斜,与中生界呈断层或不整合接触。

三、上三叠统延长群:分布于窑沟至大干沟一带,延长群地层呈近东西向展布,向北倾斜,与四周的中—上奥陶统、中—下侏罗统及下白垩统均为断层接触。

该套地层为山麓相红色碎屑岩建造,总厚度大于400m。

6 矿山地质环境条件6.1 地层与岩性特征区内出露地层从新到老为第四系(Q),三叠系下嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)、铜街子组(T1t)、上二叠统龙潭组(P2l)、峨眉山玄武岩组(p2em)、下二叠统茅口组(P1m),各地层岩性特征由新到老分述如下:第四系(Q):零星分布于沟谷,坡地,为基岩氧化残坡积物,厚度一般0∽20m。

嘉陵江组(T1j):井田内仅东北角出露,为嘉陵江组下部,主要为浅灰、灰或深杰色薄层至厚层石灰岩及泥灰岩,其间夹白云质灰岩、白云岩,底部为一层纯石灰岩出露厚度80∽280m,一般200m。

铜街子组(T1t):主要出露于井男内东北角,上部为黄绿色为主,夹紫红色薄至厚层状泥岩、粉砂质泥岩,下部生物碎屑灰岩、泥质灰岩为主,底部泥灰岩与泥质灰岩互层,中部含动物化石瓣缌类普遍,上部含植物化石,厚度为75∽138m,平均117m。

飞仙关组(T1f):主要分布于滥泥坳向斜轴部东段及腾龙桂花井田北部,出露较广泛。

上部为黄绿色、灰紫色薄至厚层状泥岩、泥质灰岩、粉砂质泥岩组成互层。

本层岩石以薄为主且富含钙质为特征。

厚度125∽190m,平均161m。

—1—飞仙关组第四段(T1f3):区内分布广泛,面积最大,中上部为灰紫色、紫色中至厚层细粒长石石英砂为主,夹紫色粉砂岩、粉砂质泥岩及浅灰色石灰岩,灰岩中富含腕足类化石。

下部紫、暗紫色中至厚粉砂岩为主,夹细砂岩、粉砂质泥岩。

底部为细砂岩,局部见铜矿化。

厚度为152∽203m,平均185m。

飞仙关组第二段(T1f2):紫、暗紫、灰绿杂色薄至厚层状粉砂质泥岩、粉砂岩夹青灰色细砂岩。

中下部透镜状泥岩、生物碎屑灰岩,并含瓣鳃类化厂。

厚度30∽43m,平均37.5m。

飞仙关组第一段(T1f1):为灰绿色薄至厚层状泥岩、粉砂质泥岩为主,夹细砂岩、鲕状灰岩条带和薄层。

见黄铁矿星散状分布。

底部含一层深灰色薄至厚层状微晶泥质生物碎屑石灰岩(K9),为煤系地层顶部标志层。

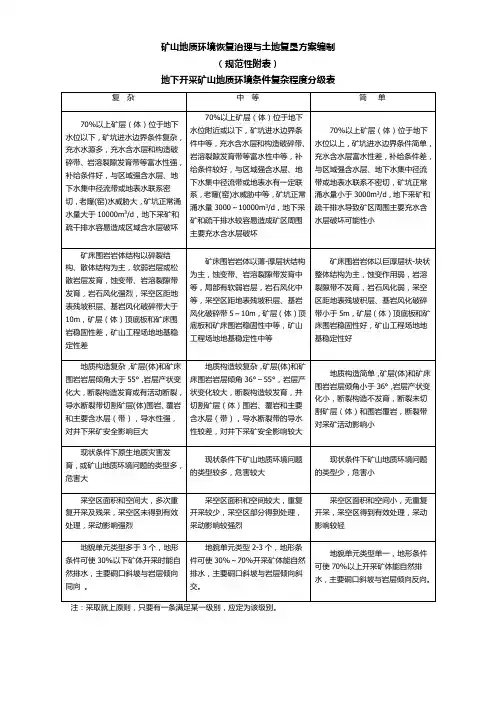

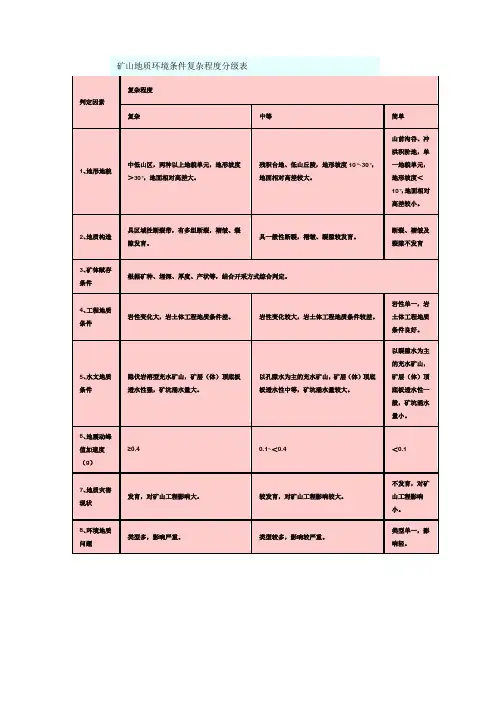

判定因素

复杂程度

复杂中等简单

1、地形地貌中低山区,两种以上地貌单元,地形坡度

>30°,地面相对高差大。

残积台地、低山丘陵,地形坡度10°~30°,

地面相对高差较大。

山前沟谷、冲

洪积阶地,单

一地貌单元,

地形坡度<

10°,地面相对

高差较小。

2、地质构造具区域性断裂带,有多组断裂,褶皱、裂

隙发育。

具一般性断裂,褶皱、裂隙较发育。

断裂、褶皱及

裂隙不发育

3、矿体赋存

条件

根据矿种、埋深、厚度、产状等,结合开采方式综合判定。

4、工程地质条件岩性变化大,岩土体工程地质条件差。

岩性变化较大,岩土体工程地质条件较差。

岩性单一,岩

土体工程地质

条件良好。

5、水文地质条件隐伏岩溶型充水矿山,矿层(体)顶底板

透水性强,矿坑涌水量大。

以孔隙水为主的充水矿山,矿层(体)顶底

板透水性中等,矿坑涌水量较大。

以裂隙水为主

的充水矿山,

矿层(体)顶

底板透水性一

般,矿坑涌水

量小。

6、地震动峰

值加速度

(g)

≥0.40.1~<0.4<0.1

7、地质灾害现状发育,对矿山工程影响大。

较发育,对矿山工程影响较大。

不发育,对矿

山工程影响

小。

8、环境地质问题

类型多,影响严重。

类型较多,影响较严重。

类型单一,影

响轻。

矿山地质环境条件复杂程度分级表。

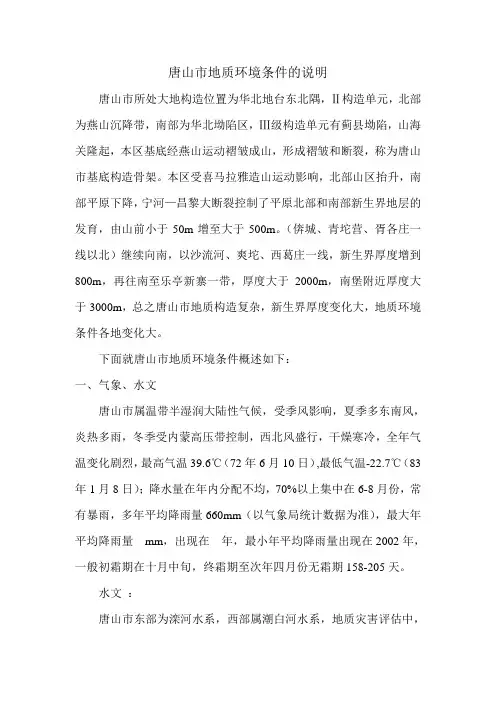

唐山市地质环境条件的说明唐山市所处大地构造位置为华北地台东北隅,Ⅱ构造单元,北部为燕山沉降带,南部为华北坳陷区,Ⅲ级构造单元有蓟县坳陷,山海关隆起,本区基底经燕山运动褶皱成山,形成褶皱和断裂,称为唐山市基底构造骨架。

本区受喜马拉雅造山运动影响,北部山区抬升,南部平原下降,宁河—昌黎大断裂控制了平原北部和南部新生界地层的发育,由山前小于50m增至大于500m。

(倴城、青坨营、胥各庄一线以北)继续向南,以沙流河、爽坨、西葛庄一线,新生界厚度增到800m,再往南至乐亭新寨一带,厚度大于2000m,南堡附近厚度大于3000m,总之唐山市地质构造复杂,新生界厚度变化大,地质环境条件各地变化大。

下面就唐山市地质环境条件概述如下:一、气象、水文唐山市属温带半湿润大陆性气候,受季风影响,夏季多东南风,炎热多雨,冬季受内蒙高压带控制,西北风盛行,干燥寒冷,全年气温变化剧烈,最高气温39.6℃(72年6月10日),最低气温-22.7℃(83年1月8日);降水量在年内分配不均,70%以上集中在6-8月份,常有暴雨,多年平均降雨量660mm(以气象局统计数据为准),最大年平均降雨量mm,出现在年,最小年平均降雨量出现在2002年,一般初霜期在十月中旬,终霜期至次年四月份无霜期158-205天。

水文:唐山市东部为滦河水系,西部属潮白河水系,地质灾害评估中,遇到那条河流按水文手册描述其河流发源、河长、流量等。

二、地形地貌唐山市地貌类型可分为北部山区和南部平原区,北部为燕山区,在新构造运动作用下不断抬升,形成侵蚀剥蚀构造地形,属中低山丘陵地貌类型。

(Ⅰ区);由于滦河及近山河流携带的山区碎屑物对堆积于山前地带,形成滦河多期冲洪积扇,多期冲洪积扇连接成山前倾斜冲洪积平原,在古冶以南至范各庄一带,滦河古道分布有风成的沙丘,垄岗地貌形态,一般高1-3m,南部为滨海平原,基本上属咸水分布区,地势平坦低洼,海拔高程1-5m,有洼碱地分布,较大的洼地有草泊,油葫芦泊等,南堡及溪河入海处有突出的三角洲地貌形态,在写地质灾害危险性评估报告时,主要写评估区所处地貌单元类型,描述地面的标高xxx至xxxm,地形坡降%,评估区附近的微地貌特征,如山区的陡峻悬崖,峭壁,坡度,山谷,形态是V形,还是U 形谷等,为山区泥石流、滑坡形成打下基础。

辽宁省本溪市水文地质条件简述本溪市位于辽宁省东部,是辽宁省的重要工业城市之一。

该市的水文地质条件受地形、地貌、气候和地质构造等多种因素的影响。

本文将简要概述本溪市的水文地质条件。

一、地形与地貌本溪市的地形主要由山地、丘陵和平原组成。

其中,山地和丘陵地区约占全市总面积的70%,而平原地区仅占30%左右。

这种地形使得本溪市的水资源分布极不均匀,大部分水资源集中在山地和丘陵地区,而平原地区的可利用水资源相对较少。

二、气候条件本溪市的气候属于温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同期。

该市年平均降水量为700-900毫米,其中70%以上的降水集中在夏季。

这种气候条件使得本溪市的水资源较为丰富,但同时也增加了洪涝灾害的风险。

三、地质构造与地下水本溪市的地质构造复杂,主要由元古界、古生界和中生界等岩石组成。

这些岩石在漫长的地质历史过程中,形成了不同的含水层和隔水层。

地下水主要赋存于砂岩、砂砾岩和页岩等岩石的裂隙和孔隙中。

地下水的类型包括基岩裂隙水和松散岩类孔隙水。

其中,基岩裂隙水主要分布在山地区,而松散岩类孔隙水主要分布在平原地区。

四、水文地质条件评价根据对本溪市地形、地貌、气候和地质构造的分析,可以得出以下水文地质条件评价:1、水资源分布不均:由于地形和地貌的影响,本溪市的水资源分布极不均匀,需要采取措施加强水资源的管理和利用。

2、地下水开发潜力有限:本溪市的地下水资源虽然较为丰富,但是受到地质构造和地形的影响,开发潜力有限。

在平原地区,由于地下水位较浅,需要注意防止地下水污染和地面沉降等问题。

3、洪涝灾害风险较大:本溪市的气候和地形条件使得洪涝灾害的风险较大,需要加强防洪减灾工作。

4、水质较好:本溪市的水质总体较好,但部分地区存在一定程度的污染问题。

需要加强水环境保护和水质管理。

本溪市的水文地质条件具有一定的复杂性和特点。

为了更好地管理和利用水资源,需要加强水资源管理和保护工作,确保本溪市的经济和社会可持续发展。

对基坑支护设计施工图的意见和建议一、工程地质水文地质情况以及周边环境条件1、场内地层①人工填土层:层厚1~10.7m,层底标高-4.86~2.88m。

②第四系海相沉积层:包括淤泥质粘土和砾砂二个亚层。

淤泥质粘土,厚度0.6~10.3m。

③第四系海陆交互相沉积层:层位不稳定,不同土层交互出现,包括粘土质砾砂、砾砂、淤泥质粘土、粘土、有机质粘土、粘土质砾砂等六个亚层。

④第四系残积土:系花岗岩残积土。

此层普遍分布,层厚2.5~27.0m,层底标高-33.58~-11.72m。

⑤花岗岩a、全风化,此层普遍分布,厚度1~15.5m,层顶标高-36.39~-11.72m,层底标高-45.69~-15.72m。

b、强风化,此层普遍分布.层顶标高-45.69~-15.72m,大部分钻孔未钻穿。

c、中风化,层顶标高-64.16~-33.97m。

d、微风化,层顶标高-60.50~-36.37m。

2、地下水:孔隙水赋存于人工填土及第四系地层内。

砾砂及粘土质砾砂等砂土透水性较强,富水性良好,为含水地层。

残积土、淤泥质粘土及粘土透水性差,为相对隔水层。

地下水稳定水位标高介于2.66~3.51m。

3、石英岩脉及孤石:①石英岩脉,抗风化能力强,常在残积土、风化带内形成硬夹层。

②孤石是花岗岩差异风化的产物,常在残积土、风化带内形成不规律出现、大小不等的球状岩体。

4、周边环境条件基坑所处场地东侧邻市政干线道路,均埋设有众多的管线。

侧距离基坑开挖边线最近的管线的距离一般为15m。

北侧燃气管线局部距离最近约7m,埋深2m,埋深最大的污水管线距离基坑24m,埋深4m。

侧临近基坑管线主要为雨水管线及电力管线,埋深约1m,距离约5m。

基坑边线距离较近,基础埋深为3m。

西侧现状场地为空地,无重要建筑物。

一、基坑支护设计方案本基坑采用桩撑(锚)为主的支护方案,主体围护结构采用钻孔咬合桩。

西侧台阶式开挖地段,第一级采用复合土钉墙支护。

具体支护设计方案如下:1、ABC段(侧)该段位于侧,基坑开挖深度约为21m,场地狭窄,外侧密布各种管线,对控制变形要求严格,采用桩+锚+内支撑方案。

地质环境与地面塌陷灾害的地质条件地质环境扮演着地面塌陷灾害发生与发展的重要角色。

本文将就地质条件对地面塌陷灾害的影响进行论述。

一、岩石类型各种岩石类型的性质对地面塌陷灾害具有不同的影响。

比如,在含有大量粘土的区域,因为粘土的可塑性和水分敏感性,地面塌陷的风险往往较高。

而在砂岩、砂砾岩等可透水岩石层下的地区,地下水的运动对地下结构稳定性产生较大的影响。

二、地质构造地质构造对地面塌陷灾害具有重要影响。

例如,活动构造带中的断裂、褶皱等地质构造形态,往往会增加地面塌陷的概率。

同时,断裂带和断层带的存在,会导致地下水运动异常,从而进一步加剧地面塌陷的风险。

三、地下水位地下水位的高低是地面塌陷灾害发生的重要因素之一。

地下水位过高时,会增加地层中的孔隙水压力,导致地层失稳,从而引发地面塌陷。

相反,地下水位过低时,会使得地下水补给减少,地下水持续过程导致整个地下系统变得干燥和收缩,也会加剧地面塌陷的危险。

四、地下水化学性质地下水中的化学成分对地面塌陷灾害具有一定的影响。

例如,存在大量硫酸盐和盐酸等腐蚀性物质的地下水,会导致地下岩石溶解、侵蚀,从而削弱地下结构的稳定性,增加地面塌陷的风险。

五、地表荷载地表荷载包括人类活动和自然因素造成的负荷,对地面塌陷灾害也具有重要影响。

例如,大规模建筑工程的施工活动、河流的冲刷作用等,都会使地下结构承受更大的压力,进而导致地面塌陷的发生。

结论地质环境是地面塌陷灾害发生的关键因素之一。

岩石类型、地质构造、地下水位、地下水化学性质以及地表荷载等地质条件的特点,都对地下结构的稳定性和地面塌陷的概率产生直接的影响。

因此,研究和了解地质环境对地面塌陷灾害的影响,对于预防和减轻地面塌陷灾害具有重要意义。

附:参考文献:[1] 李晓丹,刘宝元,吴维洪. 地质环境条件对低覆盖岩溶地区地面塌陷的影响研究进展[J]. 岩石力学与工程学报,2012,Vol.31,pp.2712-2721.[2] 杨建刚,赵秀红. 断裂活动区地层下沉特征[J]. 水文地质工程地质,2010,Vol.37,pp.7-12.[3] 杨涛,唐柏林,王士君. 含淤泥粘土地区地面沉降规律的试验研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑),2007,Vol. 22,pp.233-240.[4] 刘绍林,宋印花,姚守志. 地下水位及地下空洞对地表塌陷的影响[J]. 岩土工程学报,2004,Vol.26,pp.174-178.。

关于地质环境条件在国土空间规划中的应用研究摘要:文章对国内外地质环境状况的理论与实践进行了综述。

通过对比,可以看出,目前国内对地质环境科学和空间规划的交叉研究还很少。

当前,这一技术的应用多为以问题为导向的工程地质应用,缺少对未来地区应用服务的规划。

在多个方案融合的大背景下,必须强化规划引导作用,建立地质灾害防治长效机制,明确地质环境状况在技术规划中的应用。

关键词:国土空间规划;多规合一;自然资源;地质承载力1.国外与国土空间规划相关的地质学研究与应用1.基础研究亚洲及太平洋经委会于2000年启动「运用土地与地球科学基础知识,支援都市规划与都市发展」,以强化南亚地区都市地质与都市规划整合之研究。

第二年,亚洲和太平洋经委会在亚亚太地区召开了城市地理学论坛,并发表了《将地质学纳入城市规划》。

1.2.应用实践城市地质调查和地质灾害图是土地空间规划的重要依据。

欧美已基本完成了21世纪初期的地球物理勘探与测绘工作,并逐渐向纵深发展。

近几年,已逐步建立起与我国城市建设、经济、社会发展紧密联系的地质环境监测系统。

美国加利福尼亚州、罗德岛州、佛罗里达州和北卡罗来纳州等沿海城市的土地使用计划应包括自然灾害和地质灾害的预防和控制。

法国已广泛使用潜在滑坡危险区的测绘结果,以有效预防滑坡风险。

加拿大的土地利用规划控制手段在防治崩塌、滑坡和泥石流方面也有着悠久的历史,并积累了大量的实践经验。

一些国家和地区还成立了专门机构进行土地空间规划,并在此基础上制定了相应的土地利用规划。

1.我国地质工作在国土空间规划中的应用开拓1.基础研究20世纪90年代以后,城市地质的研究重心逐渐转移到了修正与预测上。

关于城市规划与土地使用的地理交通容量的研究日益增加,但对地质灾害综合和陆基综合规划体系中城市安全影响因素的研究较少。

从研究对象的角度来看,对单个项目或小区域的城市建设进行了大量的点、线调查,而对大区域的总体规划很少。

研究结果表明:首先,适宜建设用地分布分散,不易用于规划。

1呼和浩特场地环境与工程地质条件1.1勘察目的直接详勘应按管道工程提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对管网地基做出岩土工程评价。

1.2岩土工程勘察等级场地等级为二级;地基等级为二级:本工程的勘察等级为乙级。

1.3场地环境与工程地质条件1.3.1地理位置、气象及水文情况场地地貌上地处阴山山脉与黄河之间,北有天然屏障大青山,阻挡并减弱西伯利亚寒流的侵扰,东南被蛮汉山环抱,形成一个冲积扇平原。

本地区属典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差大,同时因受阴山山脉的影响,形成比较优越的小气候环境。

据呼市气象站观测资料:历年年平均降雨量400.00mm,多集中于7—9 月份,占全年降雨量的77%;历年月平均蒸发量l781.80mm,历年月平均最低气温-l3.0℃,月平均最高气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现东南风,年平均风速1.67 米/秒,最大风速可达25.0 米/秒;全年无霜期130 天。

1.3.2区域地质构造情况呼和浩特市土默特左旗位于华北断块内阴山断块隆起与鄂尔多斯断块隆起之间的河套拗陷东段,即呼包断陷盆地内。

本场地处于呼和浩特断陷盆地的东段,此断陷是一个和大青山隆起平行的次一级构造单元。

自侏罗纪开始,大青山不断上升侵蚀,断陷盆地一直下沉,接受了巨厚的中、新生界沉积。

场地内未发现有浅埋的全新世活动断裂,第四系覆盖厚度相对较大。

1.3.3不良地质作用及地质灾害的种类、分布、发育程度根据现场勘查和调查,拟建场地未发现影响工程建设的岩溶、滑坡、崩塌和泥石流等不良地质作用,地面塌陷、地面沉降等地质灾害,遭受地质灾害可能性小。

1.3.4沿线地基土条件因管线线路较长,场地跨度较大,根据钻孔勘察及现场调查后,进行分段描述,根据沉积物成因类型及岩性特点,将勘探深度内地层分别描述如下:1.3.4.1K00+000—K02+050,为山前冲洪积平原,地势平坦,长度2050m。

1. 引言2. 地质环境条件引言:地质环境条件对于一个地区的自然特征、资源分布、人类活动等都具有深远的影响。

了解和研究地质环境条件,有助于更好地规划城市、保护生态环境,甚至预测自然灾害。

本文将探讨地质环境条件的概念以及其在地球科学和人类社会中的重要性。

地质环境条件:地质环境条件是指一个地区地质构造、岩石类型、地形地貌等方面的自然特征,这些特征共同构成了该地区的地质环境。

以下是地质环境条件的主要方面:1. 地质构造:地球的地壳分为若干个板块,它们之间的相对运动形成了各种地质构造,如山脉、断裂带等。

这些构造对地质环境产生深远的影响,关系到地区的地震活动、火山喷发等。

2. 岩石类型:地质环境中的岩石类型多种多样,包括火成岩、沉积岩、变质岩等。

不同类型的岩石对土壤性质、水文条件、矿产资源等都有显著的影响。

3. 地形地貌:地形地貌描述了地球表面的形态特征,如山脉、平原、河谷等。

地形地貌直接影响水资源的分布、土地利用的方式以及人类社会的布局。

4. 水文地质:水文地质研究了地下水的分布、流动和质量。

地下水资源是许多地区的重要饮用水源,了解水文地质条件对于水资源管理至关重要。

5. 矿产资源:地球内部蕴藏着丰富的矿产资源,包括石油、煤炭、金属矿等。

了解地质环境条件有助于发现和开发这些资源,推动地方经济的发展。

6. 土壤类型:土壤是地球表面的重要组成部分,其类型受到地质环境的影响。

不同的土壤类型对农业生产、植被生长等产生直接影响。

结论:地质环境条件的研究不仅是地球科学领域的核心内容,也是人类社会可持续发展的基础。

了解地球的地质环境条件,有助于科学规划城市、合理利用资源、预防自然灾害,对于人类社会的发展至关重要。

深入研究地质环境条件,将有助于我们更好地理解自然界的奥秘,更有效地利用和保护我们赖以生存的这个星球。

地质环境条件一、地层岩性境内出露地层简单,为一套中生界上侏罗统陆源碎屑岩,总厚735m。

蓬莱镇组(J3p)出露厚度627m,分布面积达1204km2,占全县面积的85%;遂宁组(J3s)仅分布东南隅,出露厚度108m,分布面积220km2。

第四系残坡积、坡洪积分布于斜坡、平台和沟谷之中,一般厚0-14m。

照片1-4 遂宁组地层照片1-5 蓬莱镇组地层由老至新,简述如下:1、侏罗系遂宁组(J3s):该组地层分布于石湍、通旅、回澜、蟠龙等地。

岩性为紫红色、绛红色泥岩、钙质泥岩为主,间夹透镜状粉砂岩,(见照片2-4)。

泥岩主要成分为水云母粘土矿物,微细层理发育,可溶盐含量较多,普遍夹有石膏细脉,风化后形成众多蜂窝状孔洞,一般出露厚度23-94m。

岩相较稳定。

该岩层组分布区多为农户聚居区,人类工程活动较为强烈,岩体受破坏较严重。

同时风化带网状裂隙发育,岩体切割细碎,易于发生小规模的崩塌及溜坡等。

调查中可知,该类地层出露区地质灾害发生密度较大,但由于岩性以泥岩为主,且岩层倾角平缓,因此规模一般很小。

2、侏罗系蓬莱镇组(J3p)遍布县内大部分地区,岩性以紫红色泥岩及泥质粉砂岩夹薄层泥质细粉砂岩或细粒砂岩不等厚互层,中下部泥岩夹石膏脉较多,水云母含量略高于遂宁组,可溶盐含量则较遂宁组略少(见照片2-5)。

砂岩交错层理发育,地面裂隙率为1-5.6%,以垂直裂隙为主,风化后多张开1-5cm。

该类地层为砂泥岩互层,浅层卸核裂隙、成岩裂隙等发育,岩体多被切割呈数米见方的块体。

在农户聚居区,同时受到人类工程活动的影响,在暴雨季节,易产生规模相对较大的崩塌等地质灾害。

)3、第四系全新统(Q4广泛分布于各地。

分布于斜坡、平台上的第四系残坡积层(Q4el+dl),一般厚0-2m,为紫红色砂质粘土或粘质砂土,与下伏泥岩或砂岩呈渐变关系。

因风化作用和人工耕植,土层疏松,干裂纹纵横,透水性好,有利于土体溜坡及小规模滑动的形成。

分布于沟谷的第四系坡洪积层(Q4dl+pl),一般厚2-14m。

表层1m左右为壤化的耕土和水稻土。

自上而下为紫灰色砂质粘土、粘质砂土和粉砂,下部夹有砂砾碎石块、淤泥以及炭化木碎屑等。

因谷地基岩凸凹不平,第四系有厚有薄。

据勘探剖面资料,沟谷低洼处或中部地段第四系较厚,自谷地中心向两侧减薄,呈板状—透镜状。

平面上第四系顺沟谷呈带形、树枝状展布。

二、地质构造及地震乐至县在地质构造上处于四川巨型沉降盆地腹心,区域构造上属相对稳定地区,地层受构造变动微弱,岩层仅有轻微褶皱,地层倾角一般1-3°,个别达4-6°。

基本上保持沉积岩层原有的水平层状构造。

构造形态以宽缓褶皱为主。

构造形迹的展布,北部和中部为新华夏系北东向构造;南部受威远辐射状构造影响,分布南北向构造;西部构造显东西向,属南充—射洪东西向构造带(见图2-2)。

区域内构造变动微弱,构造裂隙发育程度不高,但仍有一定规模。

地表浅部岩层中主要表现的风化裂隙(统称)、卸荷裂隙和成岩裂隙。

1、风化裂隙泥岩中风化裂隙最为发育,而砂岩因抗风化能力强,风化裂隙不发育。

(照片2-6)风化作用主要在浅部变温带岩层中进行,尤其是浅部泥岩中风化营力最为活跃,风化裂隙最发育,常形成均匀、密集、相互连通的照片2-6 泥岩中的风化裂隙网状风化裂隙带。

风化裂隙无一定延伸方向,一般长1-9cm,多呈闭合状,地表则微微张开。

裂隙频率60-110条/m。

据钻探资料,风化裂隙在地面以下10m内发育,而深部岩层风化作用主要对层面裂隙,垂直裂隙加工改造而已。

通过野外实际调查,厚层砂岩中普遍存在树木的根系对已有的裂隙进行强烈改造的现象,改造的结果导致裂隙大幅度加宽,岩体的完整性受到强烈的破坏,并给地表水、地下水的运移提供了良好的通道。

该组裂隙的不利影响导致岩体很容易沿不利结构面产生崩塌、掉块。

2、卸荷裂隙又称释重裂隙,它在岩层自重力形成的原岩应力场作用下图1-4顺边坡岩体最大主应力方向上所产生的岩石破裂面。

地形对原岩层应力场的影响十分明显,斜坡和谷地表层岩石中卸荷裂隙发育,一般裂隙宽1-5cm,最大可达25cm以上,有利于崩塌、掉块的产生。

3、成岩裂隙按几何关系分述如下:(1)层面裂隙在沉积环境中,由于条件的变化而形成的层间缝。

砂岩中层面裂隙发育,这类裂隙延伸远,分布稳定,裂隙多为闭合,或轻微张开,无充填或少量泥质充填,由于区域内岩层产状平缓,岩体沿层面滑动的可能性小。

但是层面裂隙和其他裂隙相互切割,容易形成破碎的岩石块体。

(2)垂直裂隙砂岩中垂直裂隙颇为发育(照照片2-7 厚层细砂岩中垂直裂隙片2-7),其特征是高角度不切层的张性裂隙。

裂隙发育的频率与岩石单层厚度有关,厚度越小,频率越高,与构造部位无关。

当几组垂直裂隙于层面裂隙组合时,则构成方格状裂隙网络,形成岩体破裂掉块的有利结构面。

4、地震根据国家质量技术监督局2001年发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的划分,乐至县地震动峰值加速度为≤0.05g,地震基本烈度为Ⅳ度或小于Ⅳ度。

2008年5月12日,受汶川8.0级地震的影响,县域内有较明显震感,但未造成建筑及岩体等的结构破坏。

三、岩土体工程地质基本特征与水文地质条件㈠、岩土体工程地质基本特征县域内主要分布中生界侏罗系地层,岩性以砂岩、泥岩为主,浅部节理裂隙发育。

此外,区内沟谷、坡地及槽谷广泛而零星分布各种成因类型的第四系松散堆积层。

1、岩体工程地质特征根据岩石特征,按照工程地质特点,岩性主要为半坚硬岩类,现简述如下:半坚硬工程地质岩组(J),由侏罗系地层组成。

主要为砂岩、砂质泥岩、泥岩夹粉砂岩,粉砂岩夹灰岩,以及页岩。

泥岩组分占43.1-71.28%,碎屑岩组份占2.1-38.23%。

层理发育,多为薄~中厚层状,局部为厚层块状,常有软弱或软硬相间。

泥、页岩强度较低且遇水可产生软化或崩解,砂岩、砾岩力学强度较高。

2、土体工程地质特征松散土体类岩组:主要分布有坡残积、崩坡积、滑坡堆积产生的碎石土,多数结构松散,坚固系数小于1,局部沉积时间较长,更新统以前的堆积结构较为紧密,但遇水易软化。

㈡、水文地质条件结合乐至县地貌、地质构造、岩性岩相以及实际调查可知,境内的地下水类型划分为风化带裂隙水、溶蚀孔隙裂隙水及松散堆积层孔隙水三类。

(1)、风化带裂隙水地下水主要赋存于蓬莱镇组(J3p)砂岩构造裂隙和层面裂隙中。

富水程度取决于裂隙网络的大小,含水性质不均匀,方向性比较明显,延伸较远,单井出水量一般在0.3-5T/d之间,局部富水地段在5-20T/d内。

这类地下水主要分布于县境北部的良安、大佛、宝林、放生、金顺、全胜、中和、凉水、龙门和县境南部的天池、石佛等地。

分布面积为814km2,占县境总面积的57%。

该类地下水的侵蚀和渗水压力的作用容易造成裂隙的进一步改造扩张,特别在连续降雨时,在坡度陡峭的区域,容易诱发岩体的崩落。

(2)、溶蚀孔隙裂隙水含水层为蓬莱镇组(J3p)和遂宁组(J3s),富含硫酸盐的泥岩、粉砂岩,含水网络主要为泥质岩中可溶盐组份经过淋滤风化发育形成的溶孔、溶隙和层面裂隙。

裂隙细小、密集、延伸短,方向性差,富水性受岩性的溶蚀程度和地形地貌控制,一般单井出水量1-5T/d,有的出水量在10 T/d以上,富水程度差异显著,具有较大的区域性。

这类地下水主要分布在县境南半部的童家、龙门、石湍、通旅、蟠龙、回澜等地区,分布面积约610km2,占县境总面积的43%。

(3)、松散堆积层孔隙水el+dl)层,主要由粉质粘土,碎块石土类组成。

由于含水层主要为残坡积(Q4县域内松散堆积层的厚度不大,且分布不均,富水性主要取决于堆积层厚度及堆积体的组成,含水性质不均匀,主要呈局部的上层滞水或潜水形式存在,一般单井出水量0.5-5T/d之间。

这类水一般存在于丘区中的沟谷地带,在连续降雨期间,斜坡地带的土石界面上也可能出现暂时性的潜水带,将造成该界面的c,φ值降低,有利于松散土体滑动的形成。

大气降雨是区内地下水的主要补给来源。

区内降雨较充沛,但降雨比较集中,年内分配很不均匀,这种补给是周期性的。

5-10月为地下水补给期,是地下水的峰值期,11月-翌年4月为地下水主要的消耗期,是水位、流量强烈削减季节。

强降雨集中在每年7-9月,占全年总降雨量的60%以上,但降雨所形成的迳流量,大部分多成洪水流出区外。

据计算,乐至县全年总入渗量只有50余mm。

同时,地表水也是地下水重要补给来源之一,其中水库、堰塘、河流、溪沟等均具有一定补给作用,但更主要的是稻田水的持续入渗补给。

乐至县有水田262247亩,相当面积175km2,占全县总面积的12.3%,每年4-8月稻田关水时间长达120天左右,其渗入补给量,对于沟谷汇流带地下水来说,是居主要地位的。

不同的地貌条件,渗入补给是有差别的。

深切丘陵谷地区谷地面积小(占20%左右),稻田水补给比重低,降雨入渗居主要地位;中—浅丘地区,尤其是浅丘宽谷和洼地,谷地面积大(占30%左右,高者达40%),地表水,特别是稻田水补给比例高。

地下水的迳流和排泄条件也和地形地貌密切相关。

深丘区、高台浅丘周边深切区,天然排泄以出露泉水居多;中—浅丘区交替和排泄条件却相对变差,出露泉水少,许多地方以挖掘民井取水;沟谷埋藏带地下水,主要向更低的侵蚀面潜流排泄,即由小沟向大沟,由支沟向主沟缓慢渗流(见图2-3)。

综上所述,区内地下水运动特征是,以降水渗入补给为主,地下水径流途径短,以泉水及渗流方式排泄并转化为地表水。