马铃薯二个新品种通过国家审定

- 格式:docx

- 大小:37.80 KB

- 文档页数:2

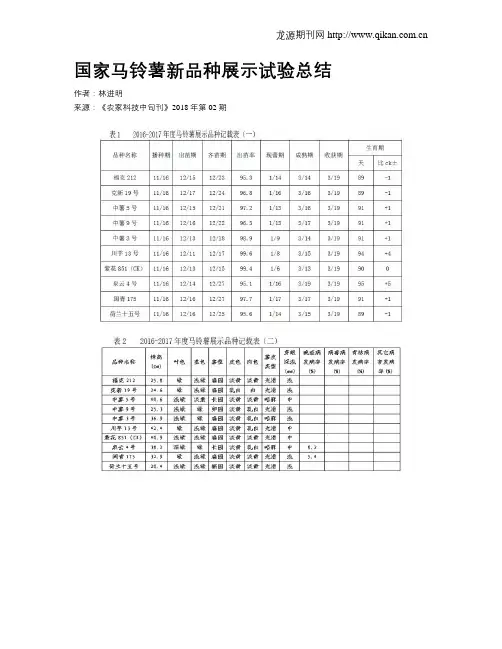

国家马铃薯新品种展示试验总结作者:林进明来源:《农家科技中旬刊》2018年第02期为充分展示国家及福建省新近审定通过的马铃薯新品种的丰产性、稳定性、适应性,供生产、经营单位观察比较和农民择优选种,加大新品种的宣传,辐射带动新品种推广,加快新品种更新更换。

2016年冬季,我所承担福建省2016年度马铃薯新品种展示试验项目,本人和单位同事一起,在上级各有关部门的关心指导和大力支持下,严格按照马铃薯新品种展示试验方案认真组织实施,圆满完成试验任务,现总结如下:1.试验概况1.1马铃薯展示新品种:福克212、克新19号、中薯5号、中薯9号、中薯3号、川芋13、泉云4号、闽青175、荷兰十五号、对照种紫花851共十个。

1.2试验地点:南安市官桥镇漳里村,地处南安沿海乡镇,地理位置优势明显、前作晚稻、适合马铃薯栽培。

种植农户为马铃薯种植专业户,有五年种植经验、技术管理到位,辐射带动新品种推广能力强。

1.3自然条件:纬度较低,东南濒临海洋,属南亚热带季风性湿润气候。

水资源总量丰富,多年平均径流深在600~800毫米,径流总趋势和降雨相适应,为600~800毫米。

试验期间,平均温度12~16℃。

2.试验配套技术措施2.1试验地选择连片,且耕作层深厚,土壤疏松,肥力中等,排灌方便,前作晚稻、适合马铃薯种植;采用拖拉机耙碎整平,精细整地、播种、施肥、收获,从而降低生产成本,提高种植效益。

2.2适时早播,合理密植:于11月16日播种, 25-30克小种薯整薯播种,留1-2个芽眼,大薯切块,切块后用高巧23g兑水4Kg拌100Kg种薯。

插植规格为:畦带沟宽1.1米,株距0.303米,每亩种植4000株,种后采用地膜覆盖。

2.3合理施肥:基肥:宝大有机肥亩100公斤(N+P+K)≥4%、有机质≥35%、马铃薯专用肥100公斤(N+P+K)≥4%、有机质≥32%、俄罗斯产复合肥亩100公斤(N+P+K)≥48%、厦门产过磷酸钙100公斤(P)≥12%、整畦时亩用8包(400克)毒辛防治地下害虫。

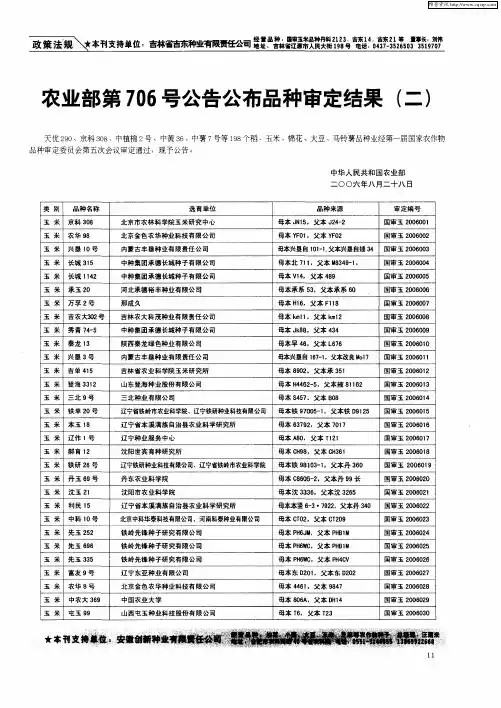

农业部公告第1453号――关于审定113个稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种的公告文章属性•【制定机关】农业部(已撤销)•【公布日期】2010.09.09•【文号】农业部公告第1453号•【施行日期】2010.09.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】其他正文农业部公告(第1453号)陵两优472、华农18、冀棉169、合农61号、中薯17号等113个稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种业经第二届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过,现予公告。

审定编号:国审稻2010001品种名称:陵两优472选育单位:湖南亚华种业科学研究院品种来源:湘陵628S×恢472特征特性:该品种属籼型两系杂交水稻。

在华南作双季晚稻种植,全生育期平均113.6天,比对照博优998长1.6天。

株型适中,茎秆粗壮,长势繁茂,熟期转色好,稃尖无色,偶有短顶芒,每亩有效穗数16.4万穗,株高115.3厘米,穗长24.5厘米,每穗总粒数143.8粒,结实率83.5%,千粒重29.0克。

抗性:稻瘟病综合指数5.1级,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病9级;褐飞虱9级。

米质主要指标:整精米率67.7%,长宽比3.2,垩白粒率15%,垩白度2.9%,胶稠度75毫米,直链淀粉含量13.2%。

产量表现:2007年参加华南感光晚籼组品种区域试验,平均亩产547.9千克,比对照博优998增产3.7%(极显著);2008年续试,平均亩产452.5千克,比对照博优998增产2.3%(极显著)。

两年区域试验平均亩产500.2千克,比对照博优998增产3.1%,增产点比率70.8%。

2009年生产试验,平均亩产489.3千克,比对照博优998增产5.6%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,做好种子消毒处理,培育多蘖壮秧。

2.移栽:适龄移栽,适当密植,适宜软盘抛秧和小苗带土移栽。

一般软盘抛秧3.1~3.5叶抛栽,每平方米抛栽28~30穴;水育小苗5叶左右移栽,每穴栽插2~3苗。

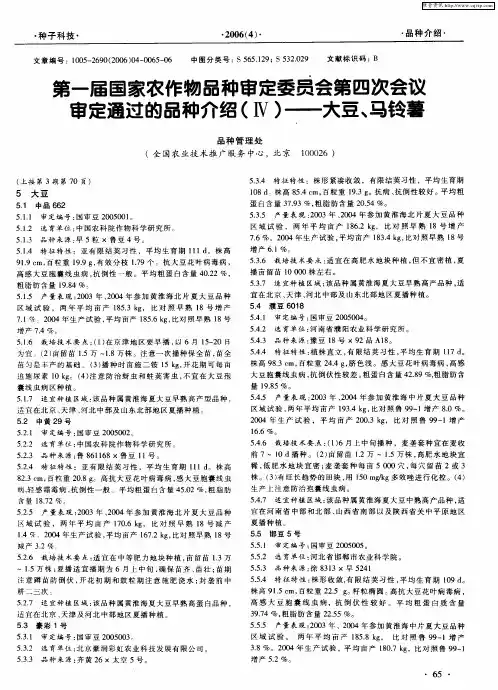

第二届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过的品种介绍(Ⅴ)——小麦(2)、马铃薯(1)品种管理处【摘要】@@ (上接第4期第49页)rn4.13沧麦6005rn4.13.1审定编号:国审麦2010013.rn4.13.2选育单位:沧州市农林科学院.rn4.13.3品种来源:临汾6154/321-4-6.rn4.13.4特征特性:半冬性,晚熟,成熟期比对照晋麦47号晚熟2天.生长健壮,分蘖力较强,成穗率较高,返青慢,拔节较晚.株高80cm左右,株型半紧凑.旗叶上举,茎秆较细,弹性较好,抗倒性较好.【期刊名称】《种子科技》【年(卷),期】2011(029)005【总页数】4页(P46-49)【作者】品种管理处【作者单位】全国农业技术推广服务中心,北京,100125【正文语种】中文【中图分类】S512.129;S532.029(上接第5期第52页)5.3 1高原4125.3 1.1 审定编号:国审麦2009031。

5.3 1.2选育单位:中国科学院西北高原生物研究所。

5.3 1.3 品种来源:高原602/181//临汾5309。

5.3 1.4 特征特性:春性。

成熟期比对照定西35号早5天。

株高平均86 cm。

穗纺锤形,无芒,白壳。

红粒,籽粒角质,腹沟较深,冠毛少。

平均亩穗数29.5万穗,穗粒数31.4粒,千粒重40.1 g。

抗旱性鉴定4级,抗旱性较差。

落黄好。

接种抗病性鉴定:高抗白粉病,中抗条锈病,高感叶锈病、黄矮病。

2007年、2008年分别测定品质(混合样):籽粒容重776 g/L、772 g/L,蛋白质含量16.75%、16.11%;面粉湿面筋含量32.2%、36.5%,沉降值 62.2 mL、66.6 mL,吸水率63.3%、60.0%,稳定时间5.6 min、5.7 min,最大抗延阻力 342 E.U、342 E.U,延伸性 16.0 cm、194.4 cm,拉伸面积 23.8 cm2、68.5 cm2。

审定编号:国审薯2010001品种名称:中薯17号选育单位:中国农业科学院蔬菜花卉研究所品种来源:881-19/中薯6号特征特性:中晚熟鲜食品种,生育期100天左右。

植株直立,株高60厘米左右,生长势强,分枝少,枝叶繁茂,茎红褐色,叶绿色,花冠白色,天然结实性差;块茎椭圆形,粉红皮淡黄肉,芽眼较浅;区试平均单株主茎数2.3个、结薯数4个,平均单薯重208克,商品薯率85%。

经人工接种鉴定:植株高抗马铃薯X病毒病和Y病毒病,轻度感晚疫病。

块茎品质:淀粉含量11.5%,干物质含量20.9%,还原糖含量0.45%,粗蛋白含量2.3%,维生素C含量15毫克/100克鲜薯。

产量表现:2008~2009年参加中晚熟华北组品种区域试验,两年平均块茎亩产2231.0千克,比对照克新1号增产22.8%。

2009年生产试验,块茎亩产2090.0千克,比对照克新1号增产5.7%。

栽培技术要点:1.一般在4月下旬至5月上旬(10厘米土层稳定通过8℃)播种,播前一个月出窖,催芽、切块、晒种。

2.每亩种植密度3500~4000株,一般旱地采用平播平作、灌溉地块采用垄作方式种植。

3.按当地生产水平适当增施有机肥,合理增施化肥。

4.生育期间及时中耕培土,有条件灌溉的要及时灌溉。

5.7月中下旬至8月下旬及时防治晚疫病。

审定意见:该品种符合国家马铃薯品种审定标准,通过审定。

属中晚熟鲜食品种,适宜在河北承德、山西北部、陕西榆林、内蒙古乌兰察布种植。

审定编号:国审薯2010002品种名称:东农305选育单位:东北农业大学品种来源:Atlantic/Ns12-156-1-1省级审定情况:2004年黑龙江省农作物品种审定委员会审定特征特性:中熟油炸薯片加工品种,生育期76天左右。

株高50厘米左右,株型直立,分枝中等,生长势强,茎、叶绿色,花冠白色,花药黄色,天然结实性中等。

块茎椭圆形,白皮白肉,芽眼浅。

区试平均单株结薯数为7.4个,单薯重60.7克,商品薯率64.7%。

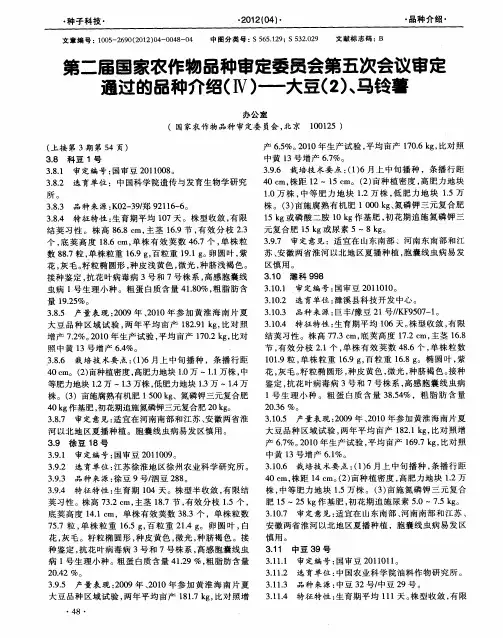

第二届国家农作物品种审定委员会第五次会议审定通过的品种介绍(Ⅳ)——大豆(2)、马铃薯佚名【摘要】(上接第3期第54页)3.8科豆1号3.8.1审定编号:国审豆2011008。

3.8.2选育单位:中国科学院遗传与发育生物学研究所。

3.8.3品种来源:K02-39/郑92116-6。

3.8.4特征特性:生育期平均107天。

株型收敛,【期刊名称】《种子科技》【年(卷),期】2012(030)004【总页数】4页(P48-51)【关键词】农作物品种审定委员会;第五次会议;品种介绍;马铃薯;大豆;发育生物学;中国科学院;选育单位【正文语种】中文【中图分类】S565.129;S532.029(上接第3期第54页)3.8 科豆1号3.8.1 审定编号:国审豆2011008。

3.8.2 选育单位:中国科学院遗传与发育生物学研究所。

3.8.3 品种来源:K02-39/郑92116-6。

3.8.4 特征特性:生育期平均107天。

株型收敛,有限结荚习性。

株高86.8 cm,主茎16.9节,有效分枝2.3个,底荚高度18.6 cm,单株有效荚数46.7个,单株粒数88.7粒,单株粒重16.9 g,百粒重19.1 g。

卵圆叶,紫花,灰毛。

籽粒椭圆形,种皮浅黄色,微光,种脐浅褐色。

接种鉴定,抗花叶病毒病3号和7号株系,高感胞囊线虫病1号生理小种。

粗蛋白质含量41.80%,粗脂肪含量19.25%。

3.8.5 产量表现:2009年、2010年参加黄淮海南片夏大豆品种区域试验,两年平均亩产182.91 kg,比对照增产7.2%。

2010年生产试验,平均亩产170.2 kg,比对照中黄13号增产6.4%。

3.8.6 栽培技术要点:(1)6月上中旬播种,条播行距40 cm。

(2)亩种植密度,高肥力地块1.0万~1.1万株,中等肥力地块1.2万~1.3万株,低肥力地块1.3万~1.4万株。

(3)亩施腐熟有机肥1 500 kg、氮磷钾三元复合肥40 kg作基肥,初花期追施氮磷钾三元复合肥20 kg。

第三届国家品审会第六次审定会议初审通过品种的公示一、初审通过品种目录(一)稻品种(二)玉米品种(三)棉花品种(四)大豆品种(五)马铃薯品种(六)蚕品种二、初审通过品种简介(一)稻品种品种名称:富两优236申请者:广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司育种者:广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司品种来源:广富S×R236特征特性:籼型两系杂交水稻品种。

在华南作双季早稻种植,全生育期124.9天,比对照天优998长1.8天。

株高107.3厘米,穗长21.5厘米,每亩有效穗数17.9万穗,每穗总粒数155.9粒,结实率83.9%,千粒重22.6克。

抗性:稻瘟病综合指数5.6,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病7级;褐飞虱9级;白背飞虱9级;高感稻瘟病,感白叶枯病,高感褐飞虱,高感白背飞虱。

米质主要指标:整精米率53.9%,长宽比2.9,垩白粒率25%,垩白度3.9%,胶稠度54毫米,直链淀粉含量20.9%,达到国家《优质稻谷》标准3级。

产量表现:2012年参加华南早籼组区域试验,平均亩产488.6千克,比对照天优998增产5.1%;2013年续试,平均亩产470.8千克,比天优998增产2.4%;两年区域试验平均亩产479.7千克,比天优998增产3.7%。

2014年生产试验,平均亩产473.0千克,比天优998增产4.5%。

栽培技术要点:1.做好种子消毒处理,2月下旬至3月上旬播种,每亩秧田播种量7千克,稀播匀播、培育壮秧。

2.移栽秧龄25~30天,宽行窄株、双本栽插,栽插株行距16.7×26.7厘米,亩基本苗8万左右。

3.多施用有机肥,氮、磷、钾肥合理配比,比例1:0.6:1为宜,适当加大钾肥用量,基肥和分蘖肥占施肥量的80%~90%,穗粒肥占10%~20%。

水分管理做到浅水插秧活棵,薄水发根促蘖,亩总苗数达到17万时,排水重晒田,孕穗至齐穗期田间有水层,齐穗后间歇灌溉,湿润管理,后期干湿交替至成熟。

马铃薯是一种粮菜兼用作物,也是一种适合加工的农作物。

不同的马铃薯品种其主要用途不同,有的为鲜食类型(作为蔬菜、粮食),有的为加工类型(淀粉、全粉等),有的为兼用类型(鲜食、淀粉等)。

根据2016年颁布的《中华人民共和国种子法》,马铃薯是非主要农作物,但属于“登记”品种,即一个优良的马铃薯新品种进行推广前,必须通过国家登记。

现就最近通过国家登记的若干鲜食马铃薯新品种作简要介绍,供参考。

1.克新25选育单位:黑龙江省农业科学院克山分院。

登记编号:GPD马铃薯(2019)230030。

特征特性:鲜食早熟品种,生育日数73天左右(从出苗到茎叶枯黄)。

株型直立,株高62厘米,生长势中等,分枝中等;茎绿色,茎横断面三棱形;花冠淡紫色。

薯块椭圆形,浅红皮黄肉,芽眼浅,结薯集中,商品薯率85%;干物质16.42%,淀粉9.81%,蛋白质1.83%,维生素C含量14.25毫克/100克鲜薯,还原糖0.43%,食味品质优良。

中抗晚疫病,抗PVY、PVX病毒病,感早疫病。

平均亩(1亩=667平方米,下同)产2182.1千克,比对照“克新4号”增产16.1%。

栽培要点:黑龙江各地4月中下旬至5月上旬播种,应用优质脱毒种薯,播前催芽。

选择土质疏松肥沃、透气性良好的地块种植,建议采用深松、浅翻、宽垄(80厘米)栽培方式,株距28厘米左右,亩保苗3000株左右。

垄作播深15厘米左右,覆土10厘米。

施足基肥,出苗后加强前期管理,早施少施追肥;及时灌排水,防止因肥水过多而徒长;及时除草、中耕和培土,促使早发棵、早结薯。

生长期注意防治早疫病、晚疫病,前期注意防低温霜冻。

收获前一个月停止施氮肥,收获前15~20天停止灌水。

适宜种植区域及季节:适宜在黑龙江、北京、辽宁本溪、江苏徐州、山东济南、浙江金华等地春季种植。

注意事项:与茄科作物实行三年以上轮作制;注意防治早疫病、晚疫病、黑痣病、疮痂病、病毒病、地下害虫等当地危害马铃薯的病虫害;适宜微酸性土壤,以pH5.5~6.5为最适宜;地温稳定通过10℃后播种;收获时防止暴晒或日光灼害影响品质。

马铃薯二个新品种通过国家审定

马铃薯‘中大1号’、‘中薯3号’2005年通过国家农作物品种审定委员会

审定。

‘中大1号’是中国农业科学研究院蔬菜花卉研究所与大兴安岭地区农业科学

研究所共同培育的中晚熟高淀粉加工品种,出苗后生育日数103天左右。

株型直立,株高61厘米,茎绿色、横切面三棱形,叶绿色,叶缘平展,复叶中等大小,花冠

白色,天然结实性弱。

块茎长圆形,淡黄皮淡黄肉,表皮光滑,芽眼浅,商品薯率70.5%。

分枝数中等,块茎休眠期长。

田间表现抗晚疫病,轻感花叶病毒病。

室内

接种鉴定:高抗重花叶病毒病,中抗轻花叶病毒病,重度感晚疫病。

块茎品质:粗淀粉含量18.5%,维生素C含量14.1毫克/100克鲜薯,还原糖含量0.5%,粗蛋白

含量2.36%。

1996~1997年参加国家马铃薯品种中晚熟东北组区域试验,块茎平均亩产

1471公斤,比对照克新2号增产33.86%。

2004年生产试验块茎平均亩产1457公斤,比对照克新2号减产9.1%;淀粉平均亩产275.5公斤,比克新2号增产14.6%。

播前一个月出窖,催芽、晒种,4月中下旬和5月上旬10厘米土层稳定通过8℃播种。

喜肥水、不耐干旱,选择沙壤土、黑土等排水良好地块种植,垄作点播,每亩种植密度4000~4500株。

按当地生产水平适当增施有机肥,合理施用化肥,一

般亩施纯氮肥10公斤、纯磷肥4公斤、纯钾肥22公斤。

生育期间及时培土;7月

下旬至8月下旬注意防治晚疫病,9月中旬割秧,割秧10天后选晴天收获。

适宜在黑龙江、内蒙古东部地区、吉林、辽宁作中晚熟淀粉加工品种种植。

‘中薯3号’是中国农业科学研究院蔬菜花卉研究所育成的早熟品种,出苗后

生育日数67天左右。

株型直立,株高50厘米左右,单株主茎数3个左右,茎绿色,叶绿色,茸毛少,叶缘波状。

花序总梗绿色,花冠白色,雄蕊橙黄色,柱头3裂,天然结实。

块茎椭圆形,淡黄皮淡黄肉,表皮光滑,芽眼少而浅,单株结薯5.6个,商品薯率80%~90%。

幼苗生长势强,枝叶繁茂,匍匐茎短,日照长度反应不敏感,

块茎休眠期60天左右,耐贮藏。

田间表现抗花叶病毒病,不抗晚疫病。

室内接种鉴定:抗轻花叶病毒病,中抗重花叶病毒病,不抗晚疫病。

块茎品质:干物质含量19.1%,粗淀粉含量12.7%,还原糖含量0.29%,粗蛋白含量2.06%,维生素C含量21.1毫克/100克鲜薯,蒸食品质优。

1996~1997年参加国家马铃薯品种早熟组区域试验,平均亩产1501公斤,比对照郑薯4号增产39.9%。

2004年生产试验平均亩产1796公斤,比对照东农303增产27.84%。

选择土质疏松、灌排方便地块,忌连作且不能与其他茄科作物轮作。

密植平作或与玉米、棉花等作物间套作。

播前催芽,施足基肥,加强前期管理,少施追肥,及时培土中耕,促使早发棵早结薯,结薯期和薯块膨大期及时灌溉,后期防茎叶徒长,收获前一周停止灌水。

二季作地区春季1月至3月中下旬播种,播前催芽,地膜覆盖可适当提前播种;秋季8月上中旬至9月上旬整薯播种,播前用5ppm 赤霉素水溶液浸泡5~10分钟后用湿润沙土覆盖催芽,防止烂薯,10月下旬至12月初收获。

亩密度4500~5000株;留种田亩密度6000~6500株。

二季作地区留种,春季适当早收、秋季适当晚播,注意及时喷药防蚜,并严格淘汰病、杂、劣株。

晚疫病多发区要加强防治工作。

适宜在北京、山东、河南、浙江、江苏、安徽的二季作区春、秋两季种植。