第四讲 1先秦诸子学(二)

- 格式:pptx

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:26

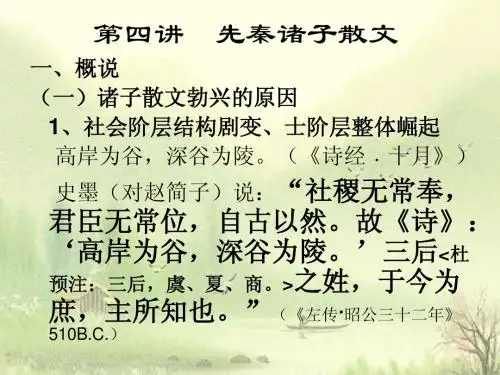

先秦诸子学研究简述自汉代开始,有关先秦诸子学的研究,已成为显学。

20世纪30年代以后,在这方面的研究成果更为丰富。

先秦诸子学又称先秦百家学说,是指春秋战国时期“百家争鸣”中的诸多思想流派和学说的总称,包括道家、儒家、墨家、法家、名家、阴阳家等,主要集中于“诸子百家”中,但也有其他诸子之说不见于《汉书·艺文志》的。

一、学术渊源先秦百家争鸣,发生于社会急剧变革的战国时期,其主要背景是社会政治激烈动荡、经济深刻变革、阶级关系空前尖锐复杂、学术文化繁荣昌盛。

春秋时期的许多思想家由于思想不能统一,便纷纷走上了离经叛道的反传统道路,促进了当时社会的大解放,造就了先秦百家争鸣的局面。

其内容丰富多彩,学派众多林立,对中国传统文化影响深远。

二、著作考述1、各派代表人物及其著作略考( 1)孔子一生共有弟子3000人,所学内容涵盖了哲学、伦理学、政治学、经济学、教育学、心理学、美学、天文学、历史学等诸多学科,是先秦最有影响的大思想家。

他的重要学术贡献主要有:①首创私人讲学制度,设坛于杏坛之上,创立以仁为核心的思想体系;②广收门徒,首创儒家学派,并创办文化教育机构,积极传播其思想体系;③善于将古代礼仪规范运用到政治实践中去,强调道德的重要性;④重视历史,批评时政,主张依法治国,提倡礼乐教化。

( 2)老聃,春秋末期思想家,道家学派创始人,被道教尊为教祖,撰有《道德经》。

提出“无为而治”、“小国寡民”、“不尚贤”、“五色使人目盲”、“五味令人口爽”、“宠辱若惊”等观点。

《庄子》是一部集中体现道家思想的著作,其中《天下》、《秋水》、《至乐》等篇最为著名。

《庄子》以内篇为主,外篇很少。

2、儒家代表人物及其著作略考( 1)孔子及其思想学说:儒家创始人孔子,世界公认的文化名人,著有《论语》一书,成为后人效仿的典范,奠定了儒家学说基础,开创了儒家学派,历来被尊奉为“万世师表”。

历史上的中华文化:先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、三教合一、宋明理学、清代朴学中华文化一直处于变动发展之中的,历朝历代也各有其特色。

1、先秦子学诸子百家之流传中最为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。

诸子百家之流传中最为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。

诸子百家2、两汉经学经学是指中国古代研究儒家经典学说,并阐明其含义的学问。

孔子晚年编订六经,这六经被人们公认为宝典。

汉武帝即位后,实行“罢黜百家,独尊儒术”建议,使得经学日益兴盛和发展起来。

汉代经学分古文经学和今文经学,学者在研习的过程中形成了两种思想派别,后经相互争辩、互相渗透和整合,初步实现了经学的统一。

3、魏晋玄学魏晋风骨中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。

玄学即是研究幽深玄远问题的学说。

魏晋时人注重《老子》、《庄子》和《周易》,称之为“三玄”,而《老子》、《庄子》则被视为“玄宗”。

魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

4、三教合一三教合一是指儒教、释教、道教三个教派的融合,其中有儒家立场的三教融合、道家立场的三教融合和佛教立场的三教融合三种类型。

对于此种现象,学者多以三教合一统而论之。

5、宋明理学宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学,是宋明时代占主导地位的儒家哲学思想体系。

汉儒治经重名物训诂,至宋儒则以阐释义理、兼谈性命为主,因有此称。

6、清代朴学朴学盛于乾隆、嘉庆,故又称“乾嘉学派”。

因为此一时期的学术研究采用了汉代儒生训诂、考订的治学方法,与着重于理气心性抽象议论的宋明理学有所不同,所以有“汉学”之称。

又因此学派的文风朴实简洁,重证据罗列而少理论发挥,而有“朴学”、“考据学”之称。

国学学术发展简史:一、先秦诸子学国学学术发展简史万献初撰(宋时磊纂集资料)在西方话语占据主流地位的学术生态圈中,不少学者言必称国外学术之先进伟大,其实,中国传统学术广博精深,宏旨远奥,且具系统性和连续性,丝毫不亚于西方。

国学,是指中国固有的全部学术,或称中国传统的学问,是成系统的、专门性的学问,是约定俗成的中国固有文化学术的总称。

“学术”之“学”指学问,“术”指方法,中国传统学术有其系统的学问及其治学方法,是中华民族几千年发展史中历代智者创造、传承下来的有关人的生存价值和生命意义的智慧结晶,是中华民族所独有的系统而完整的知识、文化和学术体系,这个体系涉及中华民族的心理特质、思维方式、价值取向、行为规范、伦理道德和风俗习惯等。

中国传统学术几千年的发生、发展、传承、流变,形成了国学的学术发展史。

中国传统学术分段向来有不同的观点,如梁启超有“四分法”和“八时代说”等,而吕思勉“七分法”谓:“吾国学术,大略可分七期:先秦之世,诸子百家之学,一也。

两汉之儒学,二也。

魏晋以后之玄学,三也。

南北朝、隋、唐之佛学,四也。

宋明之理学,五也。

清代之汉学,六也。

现今所谓新学,七也。

”[1]本章的论述取其前六段,即先秦诸子学、两汉经学、魏晋玄学、唐代佛学、宋明理学、清代朴(汉)学。

综观千年国学学术发展史,有其一以贯之的传统连续性,也有其各具特色的阶段性。

中国传统学术主要有以下几个特点:一是发展受到社会政治变迁的牵制、历史阶段性较为明显;二是以经学为中心、衍及其他诸科;三是以实用为旨归,较少形而上的哲理玄思;四是兼收并蓄,源远流长。

就阶段性特点而言,先秦为国学的元典时期,重在原创性;两汉魏晋南北朝为学术范式建立的时期,重在多向度的探求性;唐代海纳百川,是不同学术冲击融合的时代,重在汇通性;宋元明为国学呈现为道统心性的时期,重在义理探求;清代为国学的全面总结阶段,体现出深广精博性。

第一节先秦诸子学秦以前的春秋战国时期,是中国历史上学术繁荣、学派竞出的时期。

先秦诸子知识点总结先秦诸子是中国古代思想家、哲学家的代表,主要包括孔子、孟子、老子、庄子、墨子、荀子、韩非子、列子等。

他们的思想在古代中国影响深远,对中国哲学、道德、政治、教育、文化等方面产生了重大影响,也为中国传统文化奠定了基础。

下面将对先秦诸子的思想进行总结,以便更好地理解和学习中国古代哲学思想。

孔子:孔子是中国古代思想家、儒家学派的创始人。

他提出了“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等道德观念,强调人的修养和道德之重要。

他主张:“己所不欲,勿施于人”,要求人们能够换位思考,体谅他人,做到“己欲立而立人,己欲达而达人”。

孔子强调教育的重要性,提出了“五行”,即“文、义、礼、乐、政”,主张通过教育来培养人的品德和才能。

他还提出了“君子”、“小人”、“君子之风”等概念,认为一个君子应该具备高尚的品德和优秀的才能,能够做到“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

孟子:孟子是儒家学派的重要代表,他对孔子的思想进行了进一步的发展和阐述。

孟子主张“性善”,认为人的本性是善的,而“恶”出于外在环境的影响。

他提出了“教化三则”的观点,即“天之生物也唯人以为贵”,“有位也行,行位也荣,荣位也达,达位也快”,“生之谓性,命之谓义,善之谓道”,强调教育的重要性,要求人们培养自己的品德和才能,做到“教化为善”,“追先王之道”,“循礼义而动”。

老子:老子是道家学派的创始人,他提出了“道”、“无为”、“无我”等哲学观念。

老子认为,万物皆源于道,而道又是无形无象的,无所不在,可以说是宇宙的本原。

他提出了“无为而治”、“以无为而治天下”等观点,强调要顺应自然,顺势而为,不要人为的干预和强求。

老子还提出了“无为而无不为”,强调心无所窒,胸有丘壑,要做到无欲则刚、无为而治、无行而步、无方而处。

庄子:庄子是道家学派的代表人物之一。

他提出了“自由”、“无为”的观念,认为人应该顺应自然,顺势而为,不要人为的干预和干涉。

庄子还提出了“齐物论”、“逍遥游”、“无我”等哲学观点,强调自由自在,无为而治,要做到心如止水,君子之道非止非行,非理非非理,非物非非物,无所不足。