魏晋南北朝史

- 格式:ppt

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:31

魏晋南北朝史读后感魏晋南北朝是中国历史上一个特殊而精彩的时期,这段历史与其他时期相比,带有更多的变革与转折。

阅读魏晋南北朝史后,我对这段历史有了更多的认识和思考。

魏晋南北朝时期横跨了公元220年至589年,这些年份内,中国经历了由三分为鼎盛时期的魏晋,再到南北朝分裂的动荡时期。

在这段历史中,政治、经济、文化等方面都发生了巨大的变化。

首先,在政治方面,魏晋南北朝时期的政权更迭频繁。

由于动乱不断,统治者之间的争斗和内忧外患使得政权往往难以稳定。

这也导致了社会秩序混乱,人民生活艰苦。

然而,正是在这个时期,一些具有政治才能的人物也应运而生,如曹操、司马懿、刘备等,他们以其智慧和勇气在乱世之中崭露头角。

其次,在经济方面,魏晋南北朝时期的经济发展呈现出明显的区域差异。

北方以农业经济为主,农田的开垦和灌溉工程得到了进一步发展。

而南方则以商贸为主,江南地区成为了经济繁荣的中心地带。

这段历史也见证了中国农业社会向商业社会的转变,物质生活有了较大的改善。

再者,在文化方面,魏晋南北朝时期出现了许多思想家和文化名人。

他们的成就对中国文化产生了深远的影响。

例如,王羲之的书法艺术成就了“王羲之法书”的艺术风格,对后世书法家具有巨大的影响力。

此外,玄学的兴起也是这段时期的重要特点。

道教、佛教和儒家思想相互影响,形成了独特的文化景观。

通过阅读魏晋南北朝史,我不仅对这段历史的重要性有了更深刻的认识,也对中国历史的发展有了更全面的了解。

这段历史是中国古代历史的一个重要组成部分,也是中华文化发展的关键阶段。

它对后世产生了深远的影响,无论是政治制度、经济发展还是文化传承,都对中国的未来产生了巨大的影响。

回顾这段历史,我们可以看到人们的智慧和勇气,在乱世中不断努力和抗争。

同时,也要认识到历史的变革和转折,时代在不断发展,人们的努力和奋斗是历史进步的动力。

在今天,我们需要有对历史的了解与思考,从历史中吸取经验教训,为我们的未来发展找到更好的方向。

中国历史上的魏晋南北朝魏晋南北朝(220年—589年),又称三国两晋南北朝,是中国历史上的一段只有37年大一统,而余下朝代替换很快并有多国并存的时代。

本文是中国历史上的魏晋南北朝,希望对大家有帮助!中国历史上的魏晋南北朝魏晋南北朝全称三国两晋南北朝。

魏晋南北朝(公元220年——公元589年)是中国历史上政权更迭最频繁的时期。

由于长期的封建割据和连绵不断的战争,使这一时期中国文化的发展受到特别严重的影响。

其突出表现则是玄学的兴起、道教的勃兴及波斯、希腊文化的羼入。

在从魏至隋的三百余年间,以及在三十余个大小王朝交替兴灭过程中,上述诸多新的文化因素互相影响,交相渗透的结果,使这一时期儒学的发展及孔子的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。

陈寅恪先生对魏晋南北朝史研究最精湛的部分,也是他超越前人的方面在于:一是史料的扩充,如诗文与史实的互证、考古与音韵资料的应用、域外记载的采撷;二是分析方法的改进,即史法的进步。

陈寅恪在考据学方面取得了重大的成就,同时他又受到新思潮以及在国外从事研究经历的影响,故不拘囿于传统的朴学方法,运用了各种新颖的方法、理念和观念,从而在自己的研究领域取得了卓越的、极其丰富的成果,对后世学者影响甚大。

就陈寅恪的魏晋南北朝史研究来说,他不仅在许多方面有开拓创建之功,而且有不少方法、结论至今仍发人深思,给人启迪。

魏晋南北朝政治各国「魏晋南北朝」,它是几个朝代统称的复合词,虽然只有五个字,但其中所包括的朝代或国家,可以多达几十个。

我们不妨就先从「魏晋南北朝」一词开始,「魏」指的是三国里的曹魏。

由于曹魏受汉室禅让,在三国时代及后世被肯定为中原王朝,而「蜀」、「吴」两国为该时代的附属割据王国,所以「魏」为正统,可以称为「魏朝」。

而「晋」主要指的是三国灭亡后,由司马氏所建上的西晋王朝与后来割据在南方的半壁江山东晋王朝(此时北方是「五胡十六国」时代),「南北朝」则指晋朝正式灭亡后,南北对峙形成的几个朝代,南方包括宋、齐、梁、陈四朝,北方则有北魏、东魏、西魏、北齐、北周,直到隋朝建立,统一中国南北方后,自东汉灭亡后,长达近四百年的「魏晋南北朝」才算正式结束。

魏晋南北朝历史讲解魏晋南北朝历史讲解一、背景概述魏晋南北朝是中国历史上一个波澜壮阔的时期,也是中国历史上分裂最为严重的一个时期。

该历史时期大致为公元220年至589年,涵盖了中国历史上的三个朝代:曹魏、东晋和南北朝。

在这段时间内,中国官僚制度和社会结构也发生了很大的变化。

二、政治制度1. 曹魏政治制度在曹魏期间,官僚制度和统一的封建制国家的形成对社会结构造成了巨大影响。

曹魏的中央政府采取罢免和聘任官员,并建立了一个完整的属地制度。

2. 东晋政治制度东晋的王朝建立于西晋灭亡之后,论文治的实际成果。

东晋大多数皇帝都承袭了文帝模式即亲政,并努力维护中央集权。

3. 南北朝政治制度随着南北分治的出现,南北朝政权的建立也导致了对社会结构的更多变化。

南北朝时期的政治制度更多地反映了地方政治。

三、文化和艺术1. 曹魏文化曹魏时期的文化是中国艺术和文化的重要时期,曹魏时期诗歌学派的出现使文学艺术开始多元化。

2. 东晋文化东晋的文化很大程度上由王朝所决定。

东晋时期文化的发展是数十年的和平繁荣的结果。

3. 南北朝文化南北朝时期的文化变化非常复杂,分化也非常彻底。

南方地区的文化主要是佛教思想的传播,北方地区则是儒家思想的盛行。

四、经济和社会发展1. 曹魏经济曹魏时期,中国的经济依然以农业为主导产业。

在农业方面,灌溉水利和土地安排的合理化都得到了巨大的改善。

2. 东晋经济东晋时期经济的发展主要是围绕着制度改革、务本简朴等思想展开的。

经济的重心逐渐从北方转移到了南方。

3. 南北朝经济南北朝时期,中国经历的战乱和分治会使为曹魏时期的经济繁荣及东晋时期的制度改革逐渐消逝。

南方繁荣的船运经济得到了发展,北方削弱了对中央财政系统的贡献。

五、主旨总的来说,魏晋南北朝历史是一个充满了战乱,政治制度变化和文化创新的时期。

一方面,社会阶层也得到了较为微弱的变化,另一方面,国家统一的短暂繁荣也在诸多内外因素的影响下逐渐消失。

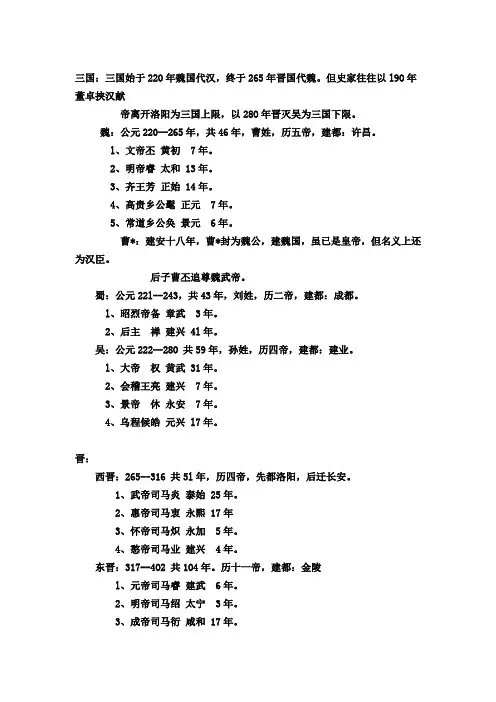

三国:三国始于22O年魏国代汉,终于265年晋国代魏。

但史家往往以l9O年董卓挟汉献帝离开洛阳为三国上限,以28O年晋灭吴为三国下限。

魏:公元220--265年,共46年,曹姓,历五帝,建都:许昌。

l、文帝丕黄初 7年。

2、明帝睿太和 13年。

3、齐王芳正始 14年。

4、高贵乡公髦正元 7年。

5、常道乡公奂景元 6年。

曹*:建安十八年,曹*封为魏公,建魏国,虽已是皇帝,但名义上还为汉臣。

后子曹丕追尊魏武帝。

蜀:公元22l--243,共43年,刘姓,历二帝,建都:成都。

l、昭烈帝备章武 3年。

2、后主禅建兴 4l年。

吴:公元222--28O 共59年,孙姓,历四帝,建都:建业。

l、大帝权黄武 31年。

2、会稽王亮建兴 7年。

3、景帝休永安 7年。

4、乌程候皓元兴 l7年。

晋:西晋:265--316 共5l年,历四帝,先都洛阳,后迁长安。

1、武帝司马炎泰始 25年。

2、惠帝司马衷永熙 17年3、怀帝司马炽永加 5年。

4、憨帝司马业建兴 4年。

东晋:317--4O2 共1O4年。

历十一帝,建都:金陵l、元帝司马睿建武 6年。

2、明帝司马绍太宁 3年。

3、成帝司马衍咸和 17年。

4、康帝司马岳建元 2年。

5、穆帝司马聃永和 l7年。

6、哀帝司马丕隆和 4年。

7、废帝司马奕太和 6年。

8、简文帝司马昱咸安 2年。

9、孝武帝司马曜宁康 24年。

l0、安帝司马德宗隆安 22年。

ll、恭帝司马德文元熙 2年。

十六国:304--439 十六国建立可分前后二期:前期的政权有:蜀(成汉)、汉和前赵、后赵、前燕、前秦、前凉。

还有鲜卑拓跋部的‘代’和冉闵的‘魏’不在十六国内。

后期的政权有:后秦、后燕、南燕、北燕、后凉、南凉、西凉、北凉、西秦、夏。

此外还有‘西燕’不在十六国内。

蜀: 303--347 共七个皇帝建都:成都。

l、李特 2年 2、李流 l年。

3、李雄 30年 4、李班 l年 5、李期3年6、李寿 5年7、李势 5年。

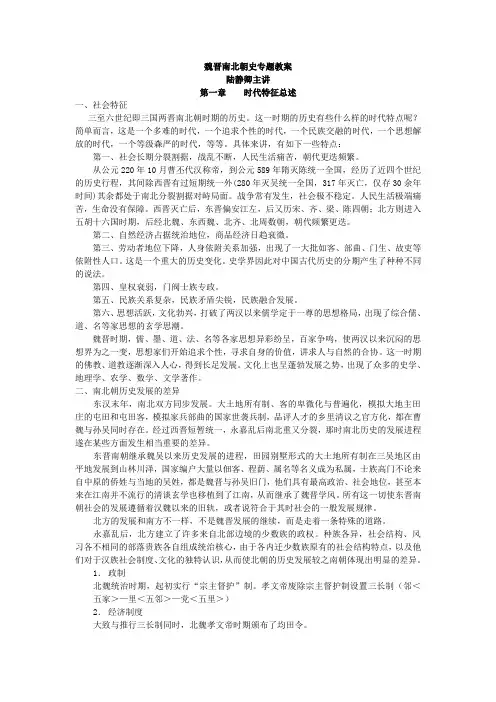

魏晋南北朝史专题教案陆静卿主讲第一章时代特征总述一、社会特征三至六世纪即三国两晋南北朝时期的历史。

这一时期的历史有些什么样的时代特点呢?简单而言,这是一个多难的时代,一个追求个性的时代,一个民族交融的时代,一个思想解放的时代,一个等级森严的时代,等等。

具体来讲,有如下一些特点:第一、社会长期分裂割据,战乱不断,人民生活痛苦,朝代更迭频繁。

从公元220年10月曹丕代汉称帝,到公元589年隋灭陈统一全国,经历了近四个世纪的历史行程,其间除西晋有过短期统一外(280年灭吴统一全国,317年灭亡,仅存30余年时间)其余都处于南北分裂割据对峙局面。

战争常有发生,社会极不稳定。

人民生活极端痛苦,生命没有保障。

西晋灭亡后,东晋偏安江左,后又历宋、齐、梁、陈四朝;北方则进入五胡十六国时期,后经北魏、东西魏、北齐、北周数朝,朝代频繁更迭。

第二、自然经济占据统治地位,商品经济日趋衰微。

第三、劳动者地位下降,人身依附关系加强,出现了一大批如客、部曲、门生、故吏等依附性人口。

这是一个重大的历史变化。

史学界因此对中国古代历史的分期产生了种种不同的说法。

第四、皇权衰弱,门阀士族专政。

第五、民族关系复杂,民族矛盾尖锐,民族融合发展。

第六、思想活跃,文化勃兴,打破了两汉以来儒学定于一尊的思想格局,出现了综合儒、道、名等家思想的玄学思潮。

魏晋时期,儒、墨、道、法、名等各家思想异彩纷呈,百家争鸣,使两汉以来沉闷的思想界为之一变,思想家们开始追求个性,寻求自身的价值,讲求人与自然的合协。

这一时期的佛教、道教逐渐深入人心,得到长足发展。

文化上也呈蓬勃发展之势,出现了众多的史学、地理学、农学、数学、文学著作。

二、南北朝历史发展的差异东汉末年,南北双方同步发展。

大土地所有制、客的卑微化与普遍化,模拟大地主田庄的屯田和屯田客,模拟家兵部曲的国家世袭兵制,品评人才的乡里清议之官方化,都在曹魏与孙吴同时存在。

经过西晋短暂统一,永嘉乱后南北重又分裂,那时南北历史的发展进程遂在某些方面发生相当重要的差异。

魏晋南北朝-魏晋南北朝两晋南北朝的更替的时间和朝代的顺序两晋南北朝,是中国历史上的一段只有37年大一统,而余下朝代替换很快并有多国并存的时期。

这个时期可分为西晋时期、东晋时期、十六国时期、南北朝时期。

另外位于中国南部,全数定都在建康的孙吴、东晋、南朝的宋、齐、梁、陈等六个国家又统称为六朝。

具体更替顺序如下:1、晋朝分为西晋与东晋。

公元265年司马炎代魏称帝,国号曰晋,建都洛阳,史称西晋。

公元280年灭吴,统一全国,秦汉以来的分裂,至此再度统一。

但晋武帝死后不久,宗室之间爆发“八王之乱”,曹魏以来入徙塞内的游牧民族也乘机起兵称帝,全国又陷入分裂混战的局面。

2、公元317年,晋朝宗室司马睿在南方重建晋王朝,占有今长江、珠江及淮河流域,建都于建康,史称东晋。

公元420年,刘裕代晋,改国号为宋,东晋亡。

东晋共历十一帝、104年。

魏晋南北朝两晋共历十五帝,156年。

3、南朝分为宋、齐、梁、陈四代。

1)宋乃刘裕于公元420年夺取东晋政权后所建立,国号曰宋,建都建康,因皇室姓刘,故史称刘宋。

公元479年为萧道成所篡,共历八帝、60年。

2)齐,公元479年萧道成所建,国号曰齐,建都建康,为了与北朝的北齐加以区别,史称“南齐”,也因皇室姓萧而称“萧齐”。

公元502年为萧衍所篡,共历七帝、24年。

3)梁,公元502年萧衍所建,国号曰梁,建都建康,皇室姓萧,故称萧梁。

公元557年为陈霸先所夺,共历八帝、56年。

4)陈,公元557年陈霸先代梁称帝,国号陈,建都建康。

589年为隋所灭,共历五帝、33年。

4、北朝主要为北魏、东魏、西魏、北齐、北周及隋朝。

1)北魏,拓跋圭在公元398年建都于平城,公元399年改号称帝,逐步并吞十六国中的夏、北燕、北凉诸国。

公元439年统一北方,南大致以淮河、秦岭为界,与南方的刘宋对峙。

公元534年北魏分裂成东魏与西魏,隔黄河而治,东魏后为北齐所代、西魏为北周所代。

从拓跋圭建魏,到公元557年西魏亡,共历十七帝、171年,是所有魏晋南北朝王国中立国最长久者。

魏晋南北朝史研究简介一、历史文献:1、正史:一志、二史、八书。

•陈寿:《三国志》、李延寿:《南史》、《北史》•房玄龄(唐太宗):《晋书》、沈约:《宋书》•萧子显:《南齐书》、姚思廉:《梁书》、《陈书》•魏收:《魏书》、李百药:《北齐书》、令狐德棻:《周书》•2、其它:世说新语、洛阳伽蓝记、颜氏家训、华阳国志、水经注等二、敦煌吐鲁番文书及敦煌吐鲁番学三、近现代著作:吕思勉、陈寅恪、唐长孺、王仲荦、马长寿、周一良、汤用彤、何兹全、田余庆、胡守为等人的著作一、东汉末年的军伐混战●东汉末年,在镇压黄巾起义的过程中,各地豪强趁机扩张自己的实力。

董卓、袁绍是其中影响较大的实力派。

●何进谋诛宦官,反为宦官所杀。

中军校尉袁绍率军诛杀宦官。

董卓趁乱领兵进入洛阳,废少帝,另立献帝,自称相国,独揽大权。

190年,关东军阀推袁绍为盟主,进讨董卓。

●董卓之乱是东汉末年军阀混战的导火线。

3、曹操崛起的原因●曹操根据毛玠、苟彧谋划,于建安元年将处于困境的汉献帝从洛阳迎到自己势力范围内的许县(今河南许昌东),作为傀儡,并迁都于许。

从此,他“奉天子以令不臣”,政治上主动,号召力增强。

●他采纳枣祗建议,募民屯田许下,得谷百万斛。

后推广到许多州郡,史称所在积粟,仓廪皆满。

从物质供应上保证了战争的胜利。

●他精通《孙子兵法》,是今存为此书作注的第一人。

著有兵书十万余言。

善于运用古代军事学说和战略战术,“因事设奇,谲敌制胜,变化如神”。

●他多次下令求贤,要求“唯才是举”。

与东汉重视德行、门第不同,只要才干杰出,有治国用兵之术,即使出身微贱,不懂儒家经术,不仁不孝,名声卑污,他都考虑予以重用,甚至拔为大将、牧守。

豪强大族率众投奔者,也极力笼络,崇以官职。

因此,他又不完全否定德行标准,而且很重视对名士的争取。

部下对他如不竭诚效忠,一经发觉,立即清除,毫不容情。

“天下忠正效实之士咸愿为用”,手下人才济济。

●曹操“揽申、商之法术”,受先秦法家思想影响很大,不官不功之臣,不赏不战之士。

魏晋南北朝史一、参考文献(一)古籍1.《三国志》与裴松之注中华书局,1982年。

参见教材第383页有关介绍。

历代学者对《三国志》进行考订、研究的有关著作,基本收录于《二十五史补编》,中华书局,1955年;卢弼:《三国志集解》,中华书局,1982年;研究三国时期典章制度,可以参考(清)杨晨:《三国会要》,中华书局,1956年;钱仪吉:《三国会要》,上海古籍出版社,1991年;历代学者对三国两晋南北朝时期正史考订、研究著作,基本收录于徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》,北京图书馆出版社,2004年。

2.《晋书》中华书局,1974年。

历代学者对《晋书》的研究成果,主要为补《表》、《志》,收录于《二十五史补编》。

3.《众家编年体晋史》,乔治忠,天津古籍出版社,1989年。

4.《宋书》中华书局,1974年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

5.《南齐书》中华书局,1972年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

6.《梁书》中华书局,1973年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

7.《陈书》中华书局,1987年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

8.《南史》中华书局,1974年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

9.《北史》中华书局,1975年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

10.《魏书》中华书局,1974年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

11.《北齐书》中华书局,1972年。

历代学者有关研究,参见《二十五史补编》、徐蜀编:《魏晋南北朝正史订补文献汇编》。

12.《周书》中华书局,1971年。

魏晋南北朝历史梳理

魏朝(曹魏――西晋――东晋——南北朝。

1、魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,主要分为魏朝(曹魏)、西晋、东晋和南北朝时期,在从魏至隋的三百六十余年间,有三十余个大小王朝交替兴灭。

魏晋南北朝(220--581年),是中国历史最为黑暗的时期,国家分裂不统一,没有一个中央集权统治,政权更迭频繁,经济崩溃,外族文化入侵。

导致了社会混乱不堪,民不聊生,是整个五千年文明史上最悲催的时代,称作乱世,恰如其分。

2、魏指的是三国时代220年曹丕代汉以后建立的魏国,于是被史家视为正统。

晋朝指的是265年司马炎篡魏以后建立的晋朝,在晋朝建立没多久就发生八王之乱,晋317年晋朝宗室司马睿在南方即皇帝位,重建晋祚,此后一直维持到420刘裕代晋建立刘宋。

南朝指的是420年刘宋建立到589年隋朝灭陈而止,这期间共有宋齐梁陈四个朝代。

北朝指的是439年北魏统一中原地区到581年隋文帝代北周。

共计121年,这期间有北魏、东魏、西魏、北周、北齐五个政权。

3、魏晋南北朝时期,大分裂成为社会发展的主流.除西晋短期统一以外,魏晋南北朝多数时间处在分裂割据状态,或三国鼎立,或南北对峙。

北魏孝文帝改革促进民族融合等,促使三国两晋南北朝时期出现民族大融合的局面,形成中华民族大融合的第一次高潮.因而最能概括三国两晋南北朝时期的社会历史特点的是政权分立与民族大融合。

魏晋南北朝各个政权起⽌时间;如何理清魏晋南北朝369年历史30多个王朝?魏晋南北朝,5个字轻松带过369年历史?还是梳理6条脉络捋清楚吧百度百家号19-05-2718:03⽥瑞安导读魏晋南北朝(220—589),即三国两晋南北朝,是中国历史上⾃秦以来历时最长的⼤分裂时期,虽然中间有西晋的短暂统⼀。

从220年曹丕逼迫汉献帝禅位建⽴魏,到589年北周杨坚灭南朝陈,在长达369年中,除了各⽅粉墨登场,政权频繁更迭,战争连绵不断,还发⽣了许多对后世影响深远的事件。

本⽂尝试从6条脉络出发,依次整理这段纷乱历史,与喜欢历史的朋友分享。

1、曹操⽗⼦率先垂范公元220年正⽉,曹操在洛阳病逝,⾄死也没把⾃⼰架到炉⼦上烤。

10⽉,⼉⼦曹丕迫不及待逼汉献帝让位,⾃⽴为皇帝,终于⼲了⽼爹⼀辈⼦没敢⼲的事。

改朝换代如此轻松,魏⽂帝甚是满意,封汉献帝刘协为⼭阳公,满⼝承诺“天下之珍,吾与⼭阳共之”。

刘协从不称职的皇帝岗位退休后,却成了⼀名称职的“郎中”。

为⼭阳公14年中,刘协夫妇悬壶济世,⾛乡串村为当地百姓治病,其和皇后曹节被民间誉为“龙凤医家”。

234年, 54岁的汉献帝寿终正寝,魏明帝曹叡令以汉天⼦礼仪葬于禅陵,谥号孝献皇帝,这位⼀⽣担惊受怕的末代皇帝也得以善终。

雄⼼不已的曹丕40岁不到就挂了,长⼦曹睿继位,是为魏明帝。

229年,魏明帝追尊其⾼祖⽗曹腾为⾼皇帝,“对⾷夫⼈”吴⽒为⾼皇后,尊奉各位先帝神位进⼊洛阳宗庙,⾄此,曹腾成为曹魏王朝6位拥有帝号的⼈之⼀。

魏⾼皇帝—曹腾魏太皇帝—曹嵩魏武皇帝—曹操魏⽂皇帝—曹丕魏明皇帝—曹叡魏元皇帝—曹奂在中国数千年历史上,被正统王朝正式追尊为皇帝的宦官,⼤概仅曹腾⼀⼈,这位中常侍如地下有知,定当⼼满意得。

2、司马⽗⼦如法炮制曹睿也是36岁英年早逝,临终⼜托孤不慎,遗命司马懿和曹爽辅养⼦曹芳继位。

曹爽哪⾥是⽼谋深算的司马懿的对⼿,很快朝政⼤权落到司马⽒⼿上。

司马懿的⼉⼦司马师开始主宰魏朝廷,待司马师暴死,继其位者是他的弟弟司马昭,曹髦的切齿之⾔〝司马昭之⼼,路⼈皆知〞便是专横跋扈的司马昭的真实写照。

魏晋南北朝史书目1.古籍三国志,〔西晋〕陈寿撰,〔南朝宋〕裴松之注,中华书局1959年版晋书,〔唐〕房玄龄等撰,中华书局1974年版宋书,〔梁〕沈约撰,中华书局1974年版南齐书,〔梁〕萧子显撰,中华书局1972年版魏书,〔北齐〕魏收撰,中华书局1974年版梁书,〔唐〕姚思廉撰,中华书局1973年版陈书,〔唐〕姚思廉撰,中华书局1972年版北齐书,〔唐〕李百药撰,中华书局1972年版周书,〔唐〕令狐德棻等撰,中华书局1971年版南史,〔唐〕李延寿撰,中华书局1974年版北史,〔唐〕李延寿撰,中华书局1975年版隋书,〔唐〕魏征等撰,中华书局1973年版旧唐书,〔后晋〕刘昫等撰,中华书局1975年版新唐书,〔北宋〕欧阳修、宋祁撰,中华书局1975年版旧五代史,〔北宋〕薛居正撰,中华书局1976年版新五代史,〔北宋〕欧阳修撰,中华书局1974年版资治通鉴,〔北宋〕司马光主编,〔元〕胡三省注,顾颉刚等点校,中华书局1956年版华阳国志校注,〔东晋〕常璩撰,刘琳校注,巴蜀书社1984年版世说新语笺疏,〔南朝宋〕刘义庆撰,〔梁〕刘孝标注,余嘉锡笺疏,中华书局1983年版文选,〔南朝梁〕萧统编,〔唐〕李善注,上海古籍出版社1986年版洛阳伽蓝记校释,〔北魏〕杨衒之撰,周祖谟校释,中华书局1987年版水经注疏,〔北魏〕郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校,江苏古籍出版社1989年版颜氏家训集解,〔北齐〕颜之推撰,王利器集解,上海古籍出版社1980年版唐律疏议,〔唐〕长孙无忌等撰,刘俊文点校,中华书局1983年版唐六典,〔唐〕李林甫等撰,陈仲夫点校,中华书局1992年版初学记,〔唐〕徐坚等撰,中华书局1962年版通典,〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校,中华书局1988年版元和郡县图志,〔唐〕李吉甫撰,贺次君点校,中华书局1983年版艺文类聚,〔唐〕欧阳询等撰,汪绍楹校,上海古籍出版社1965年版建康实录,〔唐〕许嵩撰,张忱石点校,中华书局1986年版太平御览,〔北宋〕李昉等撰,中华书局1960年版(据上海涵芬楼影印宋本复制重印)文苑英华,〔北宋〕李昉等撰,中华书局1966年版册府元龟,〔北宋〕王钦若等撰,中华书局1960年版唐会要,〔北宋〕王溥撰,中华书局1955年版五代会要,〔北宋〕王溥撰,中华书局1998年版文献通考,〔元〕马端临撰,中华书局1986年版(据商务印书馆万有文库十通本影印)十三经注疏,〔清〕阮元校刻,中华书局1980年版(据世界书局本影印)四库全书总目,〔清〕永瑢等撰,中华书局1965年版金石萃编,〔清〕王昶撰,北京市中国书店1985年版(据1921年扫叶山房本影印)八琼室金石补正,〔清〕陆增祥撰,文物出版社1985年(据吴兴刘氏希古楼刊本影印)廿二史考异,〔清〕钱大昕撰,丛书集成初编本,商务印书馆1937年版廿二史札记校证,〔清〕赵翼撰,王树民校证,中华书局1984年版十七史商榷,〔清〕王鸣盛撰,北京市中国书店1987年版(据上海文瑞楼版影印)历代职官表,〔清〕纪昀等,上海古籍出版社1989年版后汉书三国志补表三十种,刘祜仁点校,中华书局1984年版三国会要,〔清〕杨晨撰,中华书局1956年版南朝宋会要,〔清〕朱铭盘撰,上海古籍出版社1984年版南朝齐会要,〔清〕朱铭盘撰,上海古籍出版社1984年版南朝梁会要,〔清〕朱铭盘撰,上海古籍出版社1984年版南朝陈会要,〔清〕朱铭盘撰,上海古籍出版社1986年版全上古三代秦汉三国两晋六朝文,〔清〕严可均辑,中华书局1958年版(据广州广雅书局刻本复制重印)全唐文,〔清〕董诰编,上海古籍出版社1983年版三国志集解,卢弼集解,中华书局1982年版晋令辑存,张鹏一撰,三秦出版社1989年版汉魏南北朝墓志集释,赵万里集释,科学出版社1956年版汉魏南北朝墓志汇编,赵超编,天津人民出版社1992年版唐代墓志汇编,周绍良、赵超编,上海古籍出版社1992年版国家图书馆善本金石组,历代石刻史料汇编,北京图书馆出版社2000年版长沙走马楼三国吴简?嘉禾吏民田家莂,长沙市文物考古研究所等编著,长沙市文物考古研究所编,文物出版社1999年版唐五代敦煌社会经济文献真迹辑录,唐耕耦等编,书目文献出版社1986年版吐鲁番出土文书,国家文物局古文献研究室等编,文物出版社1981—1991年版二十五史补编(二、三、四册),中华书局1955年版2.今人论著陈寅恪魏晋南北朝史讲演录,万绳楠整理,黄山书社1984年版隋唐制度渊源略论稿,陈寅恪著,中华书局1963年版唐代政治史述论稿,陈寅恪著,上海古籍出版社1982年版魏晋南北朝隋唐史三论,唐长孺著,武汉大学出版社1993年版中国中世社会与共同体,谷川道雄(日)著,马彪译,中华书局2002年版魏晋南北朝史(上、下),王仲荦著,上海人民出版社1979、1981年版两晋南北朝史(上、下),吕思勉著,上海古籍出版社1983年版隋唐帝国形成史论,谷川道雄(日)著,李济沧译,上海古籍出版社2004年版隋唐五代史 (上、下) ,王仲荦著,上海人民出版社1997年版隋唐五代史 (上、下) ,吕思勉著,上海人民出版社1984年版隋唐史,岑仲勉著,中华书局2004年版剑桥中国隋唐史,〔英〕崔瑞德主编,中国社会科学出版社1990年版金明馆丛稿初编,陈寅恪著,上海古籍出版社1980年版金明馆丛稿二编,陈寅恪著,上海古籍出版社1980年版寒柳堂集,陈寅恪著,上海古籍出版社1980年版魏晋南北朝史论丛,唐长孺著,三联书店1955年版魏晋南北朝史论丛续编,唐长孺著,三联书店1957年版魏晋南北朝史论拾遗,唐长孺著,中华书局1983年版山居存稿,唐长孺著,中华书局1989年版魏晋南北朝史札记,周一良著,中华书局1985年版魏晋南北朝史论集,周一良著,北京大学出版社1997年版严耕望史学论文选集,严耕望著,联经出版事业公司(台北)1991年版中国中古政治史论,毛汉光著,上海书店出版社2002年版中国中古社会史论,毛汉光著,上海书店出版社2002年版读史集,何兹全著,上海人民出版社1982年版读史存稿,缪钺著,三联书店1963年版秦汉魏晋史探微,田余庆著,中华书局2004年版才不才斋史学论文集,祝总斌著,三秦出版社2004年版魏晋南北朝史论,黎虎著,学苑出版社1999年版魏晋南北朝史探索,郑欣著,山东大学出版社1989年版六朝史论,朱大渭著,中华书局1998年版唐研究论文选集,池田温(日)著,中国社会科学出版社1999年版国史探微,杨联陞著,辽宁教育出版社1998年版日本学者研究中国史论著选译(六朝隋唐),刘俊文主编,中华书局1992年版日本中青年学者论中国史(六朝隋唐),刘俊文主编,上海古籍出版社1995年版东晋门阀政治,田余庆著,北京大学出版社2000年版五朝门第,王伊同著,香港中文大学出版社1978年版六朝的城市与社会,刘淑芬著,学生书局(台北)1992年版拓跋史探,田余庆著,三联书店2003年版从平城到洛阳—拓跋魏文化转变的历程,逯耀东著,联经出版事业公司(台北)1985年版从西郊到南郊:国家祭典与北魏政治,康乐著,稻禾出版社(台北)1995年版北魏政治与制度论稿,张金龙著,甘肃教育出版社2003年版魏晋南北朝经济史,高敏主编,上海人民出版社1996年版隋唐五代社会经济史论稿,胡如雷著,中国社会科学出版社1996年版汉晋唐时期农业(上、下),张泽咸著,中国社会科学出版社2003年版唐代工商业,张泽咸著,中国社会科学出版社1995年版唐代阶级结构研究,张泽咸著,中州古籍出版社1996年版唐代财政史稿(上、下),李锦绣著,北京大学出版社1995、2001年版中国地方行政制度史(上编卷中),严耕望著,中研院历史语言研究所(台北)1963年版中国政治制度通史(第三、四卷),白钢主编,人民出版社1997年版两汉魏晋南北朝宰相制度研究,祝总斌著,中国社会科学出版社1998年版汉唐外交制度史,黎虎著,兰州大学出版社1998年版察举制度变迁史稿,阎步克著,辽宁大学出版社1997年版品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究,阎步克著,中华书局2002年版北魏官僚机构研究,郑钦仁著,牧童出版社(台北)1976年版皇权、礼仪与经典诠释:中国古代政治史研究,甘怀珍著,财团法人喜玛拉雅研究发展基金会(台北),2003年魏晋南北朝禁卫武官制度研究(上、下),张金龙著,中华书局2004年版魏晋南北朝兵制研究,高敏著,大象出版社1998年版府兵制度研究,岑仲勉著,上海人民出版社1957年版府兵制度考释,谷霁光著,上海人民出版社1962年版唐书兵志笺证,唐长孺著,中华书局1962年版北周六典,王仲荦著,中华书局1979年版北周地理志,王仲荦著,中华书局1980年版九朝律考,程树德著,中华书局1963年版历代刑法考,沈家本撰,邓经元、騈宇骞点校,中华书局1985年版汉魏两晋南北朝佛教史,汤用彤著,中华书局1983年版魏晋神仙道教,胡孚琛著,人民出版社1989年版汉唐佛寺文化史,张弓著,中国社会科学出版社1997年版士与中国文化,余英时著,上海人民出版社1996年版元白诗笺证稿,陈寅恪著,上海古籍出版社1978年版唐代科举与文学,傅璇琮著,陕西人民出版社1986年版儒释道与魏晋玄学形成,王晓毅著,中国社会科学出版社2003年版魏晋隋唐乡村社会研究,齐涛著,山东人民出版社1994年版中国古代民族史研究,黄烈著,人民出版社1987年版乌桓与鲜卑,马长寿著,上海人民出版社1962年版碑铭所见前秦至隋初的关中部族,马长寿著,中华书局1985年版北朝胡姓考,姚薇元著,科学出版社1958年版中国古代少数民族姓氏研究,陈连庆著,吉林文史出版社1992年版中国中世西北民族关系研究,周伟洲著,西北大学出版社1992年版唐代九姓胡与突厥文化,蔡鸿生著,中华书局2001年版西域史地文物丛考,马雍著,文物出版社1990年版唐代长安与西域文明,向达著,三联书店1957年版西域史地丛稿初编,张广达著,上海古籍出版社1995年版敦煌吐鲁番文书论丛,朱雷著,甘肃人民出版社2001年版敦煌艺术宗教与精神文明,姜伯勤著,中国社会科学出版社1996年版唐五代敦煌寺户制度,姜伯勤著,中华书局1987年版敦煌学十八讲,荣新江著,北京大学出版社2001年版归义军史研究─唐宋时代敦煌历史考索,荣新江著,上海古籍出版社1996年版两汉魏晋南北朝与西域关系史研究,余太山著,中国社会科学出版社1995年版中古中国与外来文明,荣新江著,三联书店2001年版唐代的外来文明,谢弗(美)著,吴玉贵译,社会科学出版社1995年出版唐、吐蕃、大食政治关系史,王小甫著,北京大学出版社1992年版隋唐帝国与东亚,〔日〕堀敏一著,韩昇编译,云南人民出版社2002年版中国北周珍贵文物,贠安志著,陕西人民美术出版社1993年版北京大学盛唐研究丛书,荣新江等著,上海辞书出版社2003年版日中国际共同研究――地域社会在六朝政治文化上所起的作用,〔日〕谷川道雄编,玄文社1989年版九品官人法の研究——科举前史,〔日〕宫崎市定著,同朋舍1956年版秦汉隋唐史の研究,〔日〕滨口重国著,东京大学出版会1966年初版、1971年再版六朝史研究??政治?社会篇,〔日〕宫川尚志著,平乐寺书店1964年初版、1977年再版中国古代籍帐研究??概观?录文(东京大学东洋文化研究所研究报告31),〔日〕池田温著,东京大学出版会1979年版六朝贵族制社会の研究,〔日〕川胜义雄著,岩波书店1982年版魏晋南朝の贵族制〔日〕越智重明著,研文社1982年版六朝贵族制研究,〔日〕中村圭尔著,风间书房1987年版中国贵族制社会の研究,〔日〕川胜义雄、砺波护编,同朋舍1987年版魏晋南北朝官僚制研究,〔日〕窪添庆文著,汲古书院2003年版魏晋南北朝时代の民族问题,〔日〕川本芳昭著,汲古书院1998年版六朝都督制研究,〔日〕小尾孟夫著,溪水社2001年版中国中世史研究-六朝隋唐的社会与文化,〔日〕中国中世史研究编,东海大学出版会1970年版隋唐帝国と东亚世界,〔日〕唐代史研究会编,汲古书院1979年版年版中国都市の历史的研究,〔日〕唐代史研究会编,刀水书房1988年版3.期刊历史研究历史语言研究所集刊(台)中国史研究文史汉学研究(台)考古学报考古文物魏晋南北朝隋唐史资料(武汉大学)唐研究东洋史研究(日)东方学报(日)东洋学报(日)魏晋南北朝史专著目录(1998-2003)刘驰《六朝士族探析》,中央广播电视大学出版社,2000年梁满仓《汉唐间政治与文化探索》,贵州人民出版社,2000年。

魏晋南北朝历史魏晋南北朝历史一、魏朝 (220年-265年)1.1 建立魏朝1.1.1 曹魏的建立1.1.2 曹魏的政治制度1.1.3 曹魏的经济发展1.2 魏朝的统治与军事1.2.1 曹操的统治1.2.2 曹丕、曹叡的统治1.2.3 北方民族入侵与魏朝的军事1.3 魏朝的文化与思想1.3.1 曹魏的文学成就1.3.2 曹魏的思想发展1.3.3 曹魏的艺术与文化繁荣二、蜀汉 (221年-263年)2.1 刘备的建国2.1.1 刘备的政治制度2.1.2 刘备的经济发展2.2 蜀汉的统治与军事2.2.1 刘备的统治2.2.2 子孙的统治2.2.3 蜀汉的军事形势2.3 蜀汉的文化与思想2.3.1 蜀汉的文学成就2.3.2 蜀汉的思想发展2.3.3 蜀汉的艺术与文化繁荣三、吴国 (222年-280年)3.1 孙权的建国3.1.1 孙权的政治制度3.1.2 孙权的经济发展3.2 吴国的统治与军事3.2.1 孙权的统治3.2.3 吴国的军事形势3.3 吴国的文化与思想3.3.1 吴国的文学成就3.3.2 吴国的思想发展3.3.3 吴国的艺术与文化繁荣四、南北朝时期 (420年-589年)4.1 南朝宋 (420年-479年)4.1.1 宋文帝刘义隆的统治4.1.2 宋文帝后继者的统治4.1.3 宋朝的军事形势与文化发展4.2 南朝齐 (479年-502年)4.2.1 齐武帝萧赜的统治4.2.2 齐武帝后继者的统治4.2.3 齐朝的军事形势与文化发展4.3 南朝梁 (502年-557年)4.3.1 梁武帝萧衍的统治4.3.3 梁朝的军事形势与文化发展4.4 南朝陈 (557年-589年)4.4.1 陈文帝陈霸先的统治4.4.2 陈文帝后继者的统治4.4.3 陈朝的军事形势与文化发展附件: 无法律名词及注释:- 曹魏: 也称为魏朝,是三国时期的一个统治王朝,由曹操所建立。

- 蜀汉: 也称为蜀国,是三国时期刘备所建立的政权。

第四章封建史学的初步发展——魏晋南北朝史学第一节、魏晋南北朝史学的发展一、封建史学发展的表现魏晋南北朝是我国封建史学彻底摆脱“附经立说”的束缚,在学术领域形成一个独立、完整、多样化学科的重要时期。

这一时期,封建史学得到了初步的巩固和发展,主要表现为官私修史成风、史籍数量宏富、史著类型多样、史学地位提高。

当时各个政权的统治者面对频繁的政权更迭、风云变幻的政治斗争和尖锐的阶级矛盾、民族矛盾,迫切需要借鉴前代王朝兴旺盛衰的经验教训,也迫切需要宣扬本政权开国创业的功德,因而在建国之后几乎都设置史官,组织人力编修前代史和本朝国史。

官修史书外,私人修史也蔚然成风。

他们或总结前代经验教训供统治者借鉴;或针砭事时弊,以为讽谏;或借修史建立名誉,求名当世,传名后世;或为避免遭无故贬斥杀戮,退而著史,寄托情趣。

当时史书的作者几乎遍及地主阶级的各个阶层和各个文化部门。

魏晋以前的史书数量不多,不过200部左右。

而《隋书.经籍志》著录的官私史书多达874部,16558卷,除极少数是东汉、隋朝的史家所撰外,绝大部分产生与魏晋南北朝时期。

如以纪传、编年为体的后汉史有29家、三国史有19家、晋史有18家、十六国史有31家、南朝史有39家、北朝史有18家。

这一时期史书数量之多,卷帙之繁,是以往任何一个朝代都不能比拟的。

“二十四史”中,就有五部成书于这一时期。

这一时期史书类型日趋繁杂,有许多史书类型是前所未有的。

纪传体的地位进一步巩固,编年体则蓬勃发展,作为直接为纪传体和编年体准备材料的起居注,发展成为一大门类。

杂传是借人物反映一定时期历史内容的一种史书类型,分为13类。

所记各类人物,有合传,有分传;有一时的,有一地的;有男的,有女的;有传记,又有序赞、题记、行状。

杂传保留了为史官不及备载和不以为载的“风俗之旧,耆老所传,遗言逸行”(欧阳修《崇文总目叙释.传记类》),有助于历史研究的扩大和深入。

这一时期出现了一批重要的史注作品,有的史家以注史而出名,其名声甚至超过了原作者。