第十五讲 冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉

- 格式:docx

- 大小:190.60 KB

- 文档页数:9

第十五讲冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉奇经八脉为区别于十二正经的,别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉共8条。

任脉,督脉有单独的篇幅,这里就不说了,简单介绍其它六脉。

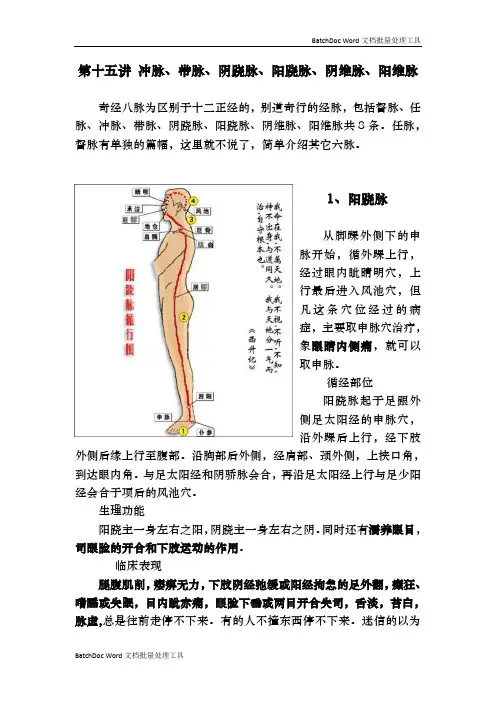

1、阳跷脉从脚踝外侧下的申脉开始,循外踝上行,经过眼内眦睛明穴,上行最后进入风池穴,但凡这条穴位经过的病症,主要取申脉穴治疗,象眼睛内侧痛,就可以取申脉。

循经部位阳跷脉起于足跟外侧足太阳经的申脉穴,沿外踝后上行,经下肢外侧后缘上行至腹部。

沿胸部后外侧,经肩部、颈外侧,上挟口角,到达眼内角。

与足太阳经和阴骄脉会合,再沿足太阳经上行与足少阳经会合于项后的风池穴。

生理功能阳跷主一身左右之阳,阴跷主一身左右之阴。

同时还有濡养眼目,司眼睑的开合和下肢运动的作用。

临床表现腿腹肌削,痿痹无力,下肢阴经弛缓或阳经拘急的足外翻,癫狂、嗜睡或失眠,目内眦赤痛,眼睑下垂或两目开合失司,舌淡,苔白,脉虚,总是往前走停不下来。

有的人不撞东西停不下来。

迷信的以为被鬼迷了,西医检查是查不出问题。

以前发过一个孩子的,还有的老人的。

外八字的人就是阳跷脉的问题,在路上看到外八的人,我都好想来给他来一针,腿的外侧疼的时候,就要注意,如果是疼在胆经和膀胱经中间。

你找胆经和膀胱经的穴位就没有,就得找阳跷脉的,针对癫痫方面是白天发作的。

病机分析阴跷脉、阳跷脉行于下肢,维持下肢正常的生理活动。

气血虚衰,跷脉失养则腿腹肌削,屡痹无力,行走欹斜或两足瘛疭;跷脉上行至目内毗,阴跷脉、阳跷脉阴阳失调,则嗜睡或失眠;跷脉虚衰,经脉失养,则司眼睑开合功能失司或眼睑下垂;舌淡,苔白,脉虚为虚弱之象。

交会腧穴申脉、仆参、跗阳(足太阳经)、居髎(足少阳经)、臑俞(手太阳经)、肩髃、巨骨(手阳明经)、天髎(手少阳经)、地仓、巨髎、承泣(足阳明经)、睛明(足太阳经)。

2、阴跷脉循经部位阴跷脉起于足跟内侧足少阴经的照海穴,通过内踝上行,沿大腿的内侧进入前阴部,沿躯干腹面上行,至胸部人于缺盆,上行于喉结旁足阳明经的人迎穴之前,到达鼻旁,连属眼内角,与足太阳、阳矫脉会合而上行。

阳跷脉,阴跷脉,阳维脉,阴维脉循⾏路线阳跷脉:奇经⼋脉之⼀,是⾜太阳之别脉。

起于跟中⽳,循外踝上⾏,⼊风池⽳。

阴阳跷脉交阳跷脉会于⽬内眦,⼊属于脑,故《灵枢寒热病》有“阳⽓盛则⽬,阴⽓盛则瞑⽬”的说法。

阳蹻盛,则不易⼊睡。

阳跷脉失调时,会出现肢体内侧肌⾁弛缓⽽外侧拘急的病症。

基本功能:跷,有跷捷轻健的含义。

跷脉的主要功能有:基本功能1、主司下肢运动:跷脉从下肢内、外侧分别上⾏于头⾯,具有交通⼀⾝阴阳之⽓和调节肢体肌⾁运动的功能,主要可使下肢运动灵活跷健。

2、司眼睑开合:由于阴阳跷脉交会于⽬内眦,故认为跷脉具有濡养眼⽬和司眼睑开合⽽影响寤寐的作⽤。

阴阳跷脉⽤药: ⾁桂防⼰穿⼭甲虎⾻阳跷脉循⾏图:起于⾜跟外侧,经外踝上⾏腓⾻后缘,沿股部外侧和胁后上肩,过颈部上阳跷脉循⾏图:挟⼝⾓,进⼊⽬内眦,与阴跷脉会合,再沿⾜太阳经上额,与⾜少阳经合于风池。

阳跷脉循⾏⽅向:⾜→项阳跷脉循⾏⽅向阳跷脉循⾏路线⽰意:起于⾜外→腓⾻后→股外→胁后→肩→颈→⼝⾓→⽬内眦→阳跷脉循⾏路线⽰意:额→项(风池)。

阳跷脉交会腧⽳阳跷脉交会腧⽳:申脉、仆参、跗阳(⾜太阳经)、居髎(⾜少阳经)、臑俞(⼿太阳经)、肩髃、巨⾻(⼿阳明经)、天髎(⼿少阳经)、地仓、巨髎、承泣(⾜阳明经)、睛明(⾜太阳经)。

阳跷脉联系脏腑:阳跷脉联系脏腑:咽喉、眼⽬、脑。

阳跷脉主要病候:⽬痛从内眦始、不眠。

该脉发⽣病变,主要表现为失眠,⽬痛从内眦始等。

患阳蹻脉疾病者,有下列病候:阴⽓不⾜,阳⽓偏盛,常不见眠。

阳跷脉交会腧⽳:阳跷脉交会腧⽳:申脉、仆参、跗阳(⾜太阳经)、居髎(⾜少阳经)、臑俞(⼿太阳经)、肩髃、巨⾻(⼿阳明经)、天髎(⼿少阳经)、地仓、巨髎、承泣(⾜阳明经)、睛明(⾜太阳经)。

阴跷脉:“奇经⼋脉”之⼀,乃⾜少阴肾经之别脉。

阴跷脉起于跟中,起于⾜少阴肾经之然⾕⽳,再循内踝上⾏腹股、⽣殖器、胸腹,再上⾏⾄咽喉,并⾄睛明⽳。

《难经》:“阴蹻为病,阳缓⽽阴急。

奇经八脉考奇经八脉是指十二经脉之外的八条经脉,包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。

奇者,异也。

因其异于十二正经,故称“奇经”。

它们既不直属脏腑,又无表里配合。

其生理功能,主要是对十二经脉的气血运行起着溢蓄、调节作用。

奇经八脉总说·奇经八脉总说凡人一身有经脉、络脉,直行曰经,旁支曰络。

经凡十二∶手之三阴、三阳,足之三阴、三阳是也。

络凡十五:乃十二经各有一别络,而脾又有一大络,并任、督二络为十五也。

(难经作阴络,阳络)共二十七气,相随上下,如泉之流,如日月之行,不得休息。

故阴脉营于五脏,阳脉营于六腑,阴阳相贯,如环无端,莫知其纪,终而复始。

其流溢之气,入于奇经,转相灌溉,内温脏腑,外濡腠理。

奇经凡八脉,不拘制于十二正经,无表里配合,故谓之奇。

盖正经犹夫沟渠,奇经犹夫湖泽,正经之脉隆盛,则溢于奇经。

故秦越人比之∶天雨降下,沟渠溢满,霈妄行,流于湖泽,此发灵、素未发之秘旨也。

八脉散在群书者,略而不悉。

医不知此,罔探病机;仙不知此,难安炉鼎。

时珍不敏,参考诸说,萃集于左,以备学仙、医者,筌蹄之用云。

八脉·八脉奇经八脉者∶阴维也、阳维也、阴跷也、阳跷也、冲也、任也、督也、带也。

阳维起于诸阳之会,由外踝而上行于卫分;阴维起于诸阴之交,由内踝而上行于营分,所以为一身之纲维也。

阳跷起于跟中,循外踝上行于身之左右;阴跷起于跟中,循内踝上行于身之左右,所以使机关之跷捷也。

督脉起于会阴,循背而行于身之后,为阳脉之总督,故曰阳脉之海;任脉起于会阴,循腹而行于身之前,为阴脉之承任,故曰阴脉之海;冲脉起于会阴,夹脐而行,直冲于上,为诸脉之冲要,故曰十二经脉之海,带脉则横围于腰,状如束带,所以总约诸脉者也。

是故阳维主一身之表,阴维主一身之里,以乾坤言也。

阳跷主一身左右之阳,阴跷主一身左右之阴,以东西言也。

督主身后之阳,任、冲主身前之阴,以南北言也。

带脉横束诸脉,以六合言也。

是故医而知乎八脉,则十二经、十五络之大旨得矣。

奇经八脉奇经八脉是任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉八条经脉的总称。

由于它们既不直属脏腑,也无表里配偶,与十二正经不同,故称“奇经”。

其主要功能是对十二经脉的气血运行起着“溢蓄”的调节作用。

当十二经脉运行的气血满盈时,就流溢到奇经八脉中储存起来;当十二经脉中气血不足时,奇经八脉可调动其储蓄,把气血还流于十二经脉中。

此外,由于奇经八脉也各有其循行路线,因此它们所含蓄的气血,同样起着营养机体、内温脏腑、外濡腠理的作用。

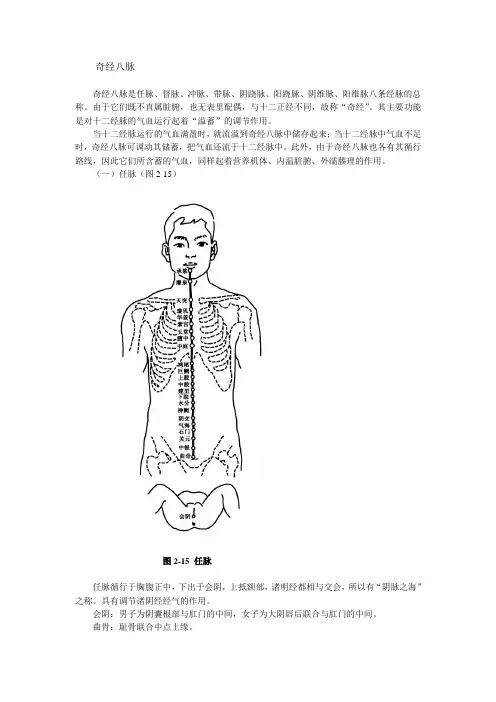

(一)任脉(图2-15)图2-15 任脉任脉循行于胸腹正中,下出于会阴,上抵额部,诸明经都相与交会,所以有“阴脉之海”之称。

具有调节诸阴经经气的作用。

会阴:男子为阴囊根部与肛门的中间,女子为大阴唇后联合与肛门的中间。

曲骨:耻骨联合中点上缘。

中极:前正中线脐下4寸。

关元:前正中线脐下3寸。

石门:前正中线脐下2寸。

气海:前正中线脐下1.5寸。

阴交:前正中线脐下1寸。

神阙(què)(脐中):脐之正中。

水分:前正中线脐上1寸。

下脘:前正中线脐上2寸。

建里:前正中线脐上3寸。

中脘:前正中线脐上4寸。

上脘:前正中线脐上5寸。

巨阙:前正中线脐上6寸。

鸠尾:剑突下,相当于脐上7寸。

中庭:胸剑联合的中点。

膻(dàn)中:前正中线平第四肋间隙。

玉堂:前正中线膻中穴上,平第三肋间。

紫宫:前正中线,平第二肋间隙。

华盖:前正中线,胸骨柄与胸骨体结合处。

璇玑:前正中线,胸骨柄中央。

天突:胸骨上缘凹陷。

廉泉:舌骨体上缘的中点处。

承浆:颊唇沟之中央凹陷处。

任脉的病症:任脉为阴经脉气所汇聚,故任脉发生异常时,主要出现阴经,特别是肝、肾方面的症状。

文献载述有“男子内结也疝,女子带下瘕聚”等病。

如任脉脉气虚耗,会导致“地道(指阴经脉道)不通,故形坏而无子也”。

任脉对于孕育的重要作用,说明它同肾气和胞宫的密切关系。

足三阴之经脉皆循行少腹,而隶属于任脉,故晋代医书载述任脉疾病,有“动苦少腹绕脐下引横骨,阴中切痛”和“苦腹中有气如指,上抢心,不得俯仰,拘急”等症状。

谁能详细解释下八脉交会穴歌?八脉...

此篇来源于明代刘纯>

八脉交会穴是指奇经八脉通于四肢,交汇于正经的穴位,共计八个双穴,这八个穴位有四个再上肢的手腕附近,有四个在足踝以下,上下配合,两穴位一组,同时使用.也称八脉交会配穴法.

这几句话其实就是四组配穴及其主治 .比如说 ,内关公孙主治心胸少腹胃肠等病症;足临泣外关主治目外眦,耳后,肩部,面颊肝胆部病症;后溪申脉主治目内眦颈项耳肩脊中小肠膀胱等疾病;列缺照海主治肺系喉咙胸膈等病症;这是因为阴维脉通于内关,冲脉通于公孙这两脉合于心胸胃所以就治疗心胸胃的疾病;任脉通于列缺阴跷脉通于照海任脉阴跷脉合于肺系咽喉胸膈所以就治疗肺系咽喉胸膈等病;余此类推.,10,谁能详细解释下八脉交会穴歌?

八脉交会穴歌:公孙冲脉胃心胸,内关阴维下总同.临泣胆经连带脉,阳维目锐外关逢.后溪督脉内眦颈,申脉阳跷络亦通.列缺任脉行肺系,阴跷照海膈喉咙.。

光明中医讲解带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉

.

带脉

1

循行部位

起于季胁,斜向下行到带脉穴,绕身一周。

在腹面的带脉下垂到少腹。

2

基本功能

带脉围腰一周,犹如束带,能约束纵行诸脉。

阴跷脉、阳跷脉

1

循行部位

跷脉左右成对。

阴跷脉、阳跷脉均起于足踝下。

阴跷脉从内踝下照海穴分出,沿内踝后直上下肢内侧,经前阴,沿腹、胸进入缺盆,出行于人迎穴之前,经鼻旁,到目内眦,与手足太阳经、阳跷脉会合。

阳跷脉从外踝下申脉穴分出,沿外踝后上行,经腹部,沿胸部后外侧,经肩部、颈外侧,上挟口角,到达目内眦,与手足太阳经、阴跷脉会合,再上行进入髪际,向下到达耳后,与足少阳胆经会于项后。

2

基本功能

跷,有轻健跷捷的意思。

有濡养眼目、司眼睑之开合和下肢运动的功能。

古人还有阴阳跷脉“分主一身左右之阴阳”之说。

阴维脉、阳维脉

1

循行部位

阴维脉起于小腿内侧足三阴经交会之处,沿下肢内侧上行,至腹部,与足太阴脾经同行,到胁部,与足厥阴经相合,然后上行至咽部,

与任脉相会。

阳维脉起于外踝下,与足少阳胆经并行,沿下肢外侧向上,经躯干部后外侧,从腋后上肩,经颈部、耳后,前行到额部,分布于头侧及项后,与督脉会合。

2

基本功能

维,有维系的意思。

阴维脉的功能是“维络诸阴”;阳维脉的功能是“维络诸阳”。

冲脉循行考冲脉属于奇经八脉之一。

《难经》认为督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉和阳维脉八脉“皆不拘于经”,故以“奇经八脉” 名之。

十二经脉联络脏腑,左右对称,全身共有二十四条;而奇经八脉则或行于中,或行于侧,不属脏腑,别道而行,与正经有异。

《难经・二十八难》中说:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑。

任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹里,上关元,至喉咽。

冲脉者,起于气冲,并足阳明之经,夹脐上行,至胸中而散也。

带脉者,起于季胁,回身一周。

阳跷脉者,起于跟中,循外踝上行,入风池。

阴跷脉者,亦起于跟中,循内踝上行,至咽喉,交贯冲脉。

阳维、阴维者,维络于身,溢畜不能环流灌溉诸经者也。

故阳维起于诸阳会也,阴维起于诸阴交也” 。

按督脉行于脊柱之里,任脉行于腹里,是各有正中一条。

冲脉并足阳明之经,夹脐上行,是有左右两条。

带脉起于季胁,而季胁有二,是本有两条,因为“回身一周” ,左右相并成为一条。

阴跷脉、阳跷脉分别起于跟中,左右各一,是各有两条。

阴维脉起于“诸阳会” ,阳维脉起于“诸阴交” ,滑伯仁认为“诸阳会” 为金门穴,“诸阴交” 为筑宾穴,是亦各有左右两条。

然而,关于冲脉的循行,《黄帝内经》中却有着不同的说法。

《素问・骨空论》中说:“任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹里,上关元,至咽喉,上颐,循面,入目。

冲脉者,起于气街,并少阴之经,侠脐上行,至胸中而散。

任脉为病,男子内结、七疝,女子带下、瘕聚。

冲脉为病,逆气、里急。

督脉为病,脊强反折。

督脉者,起于少腹以下骨中央,女子入系廷孔;其孔,溺孔之端也。

其络循阴器,合篡间,绕篡后,别绕臀,至少阴与巨阳中络者合少阴。

上股内后廉,贯脊,属肾。

与太阳起于目内眦,上额,交巅上,入络脑,还出别下项,循肩髆内,侠脊,抵腰中,入循膂,络肾。

其男子循茎下至篡,与女子等;其少腹直上者,贯脐中央,上贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下中央。

此生病,从少腹上冲心而痛,不得前后,为冲疝。

跟着倪海厦老师每天学针灸带脉,阴蹻脉,阳蹻脉,阴维脉,阳维脉每天跟着倪海厦老师,一起学习针灸,已经学完的朋友也可以一起温习一下。

空闲时间多的朋友可以看视频,空闲时间少的朋友就看文字内容。

每一章节后面也都注明了时间,可以拖动视频到相应位置播放。

希望大家每天都有进步,都有收获,积少成多,聚沙成塔。

带脉(7-01:24:30)再来是带脉,看八十四页,带脉是临泣在管,脚的临泣管带脉。

带脉起于季胁。

我们临床上看好像有三条在腹部下针的手法都是扎临泣主要的症状是肚子胀满腰像坐在水里面感觉是回身一周如带也三个穴道是带脉五枢维道治疗带脉的病就这一个穴道,就是临泣穴临泣专治带脉的病看第八十五页阳蹻脉阳蹻脉起于跟中从外踝裸上来。

申脉在管阳蹻,阳蹻脉的郄穴是跗阳。

这是重点,你们可以参考。

那蹻脉呢?阴缓而阳急,什么叫阴缓阳急阳蹻脉在外面当脚向外翻阴蹻松下来阳蹻在这边绷紧使这脚掌向外翻过来,这是中风。

有人脚是外入或内入,也是蹻脉的问题。

这个蹻脉它横跨在胆经跟膀胱经的交接上一路到背后再到头部去所以病人跟你陈述“我脚痛问“痛哪边你指给我看他会指一条线上去你会奇怪这是胆经的风市后面是膀胱经就痛在中间这里没有这条经病人在骗我其实不是这是阳蹻脉。

它不在正经上,是在两经中间,在腿上,就是蹻脉。

有时我忙的时候病人又讲不清楚说“反正我就是这痛我就胆经膀胱经蹻脉一起治有时遇到老先生老太太很累你问他大便如何?他回答“这问题真好想当年二十岁第一次结婚时结完婚我就便秘了离婚以后下利我说“你只要告诉我昨天就好了!因为他们无聊嘛平时没人讲话你一问他他就说“这问的太好了我慢慢跟你说。

连续不停地讲同样的话,这是虚证。

以后我们讲《伤寒《金匮》很好玩,有很多的治症和临床经验。

再来是阴蹻脉阴蹻脉跟阳蹻脉正好是一个内一个外一个是申脉在管一个是照海在管由于有蹻你看蹻是不“足字边所以抬腿啊左转右转都是要靠这个蹻脉。

人往前行就是阳往后退就是阴阳急的时侯就阴缓走路会往前三步再后退二步这阳急阴缓啊。

十四经络的专业知识一、引言经络是中医理论体系中的一个重要概念,它是人体体内输送气血的通道。

中医认为,经络与网络贯穿人体的各个部分,形成一个系统,起到调节气血运行,维护人体健康的作用。

其中,十四经络是指人体主要经络系统中的十四条经脉。

二、十四经络的概述经络的分类可以有多种方式,按功能可分为主经与络脉,按经络的循行路径可分为经络与腧穴。

而十四经络则是按照经脉的循行路径划分而来,包括任脉、督脉、冲脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维跷脉、阳维跷脉、血海脉、冲门脉、十二皮部经络等十四条经脉。

2.1 任脉任脉循行于前正中线,是十四经络中最为重要的经脉之一。

任脉起于下腹部的气冲穴,沿胸腹部循行至喉咙部,再向上行至面部。

任脉主要调节胃脾、冲任等脏腑的功能。

2.2 督脉督脉与任脉相对,循行于背部正中线。

督脉起于尾骨,向上行至头顶。

督脉主要调节脊髓、脑部及相关脏器的功能。

2.3 冲脉冲脉是一条腹部的经脉,起于下腹部的曲骨穴,向下行至气冲穴与任脉相交。

冲脉主要调节卵巢、子宫等生殖系统的功能。

2.4 阴维脉与阳维脉阴维脉与阳维脉是互相对应的经脉,分别行于身体的表面和内部。

阴维脉主要分布在肢体的内侧,阳维脉主要分布在肢体的外侧。

它们起着调节体表与内脏之间气血循环的作用。

2.5 阴跷脉与阳跷脉阴跷脉与阳跷脉是与阴维脉与阳维脉相对应的经脉,分别行于身体的前侧和后侧。

阴跷脉与阳跷脉起到调节胸腹部气血循环的作用。

2.6 阴维跷脉与阳维跷脉阴维跷脉与阳维跷脉是与阴维脉与阳维脉相对应的经脉,分别行于身体的内侧和外侧。

阴维跷脉与阳维跷脉起到调节肢体气血循环的作用。

2.7 血海脉血海脉起于心脏,向下行经胃、肠等脏器,是体内气血循环的重要通道。

2.8 冲门脉冲门脉是分布在头部的经脉,起于喉咙部的中府穴,循行经过颧骨、头顶,至于口部及颈部。

冲门脉主要调节头面部的气血循环。

2.9 十二皮部经络十二皮部经络是分布在身体表面的经络系统,主要起到感受外界刺激、传递信息的作用。

奇经八脉歌奇经正经外,八脉自成规;冲任与督带,阴阳跷与维。

(一)任脉歌任脉起胞中,前身经腹胸;上咽环唇口,目下承泣终。

(二)督脉歌督脉始长强,后背循脊梁;上巅还入脑,前额下鼻腔。

(三)冲脉歌冲脉起气冲,夹脐上走胸;会肾并阳明,血海称谓雄。

歌诀语释:冲脉起于少腹胞中,出于气冲穴,偕足阳明胃经之气,并肾经夹脐上行而散。

会于咽喉,向上与任脉相会,络唇口达目下。

冲脉与女子经血有密切关系,故称血海。

(四)带脉歌带脉出章门,横行绕一身;诸经能约束,带下痛经寻。

歌诀语释:带脉起于季胁部之章门,横绕一身如腰带。

于第二腰椎处与足少阴肾经之经别相连,再分出别走太阳经而系肾。

带脉能约束诸经,对痛经、带下病有治疗作用。

(五)阴维脉歌阴维始筑宾,上行系诸阴;过腹上结喉,颈部会于任。

歌诀语释:阴维脉起于足少阴经的筑宾穴,沿腿过腹至结喉,在颈部与任脉交会。

阴维脉有维系诸阴经的作用。

(六)阳维脉歌阳维始金门,诸阳系此端;胁背肩头面,颈后与督团。

歌诀语释:阳维脉起于足太阳经的金门穴,循腿之外侧经肩背到额面部,再折至项后与督脉交会。

阳维脉有维系诸阳经的作用。

(七)阴跷脉歌阴跷起足跟,腿股内侧循;沿腹上胸面,治阴急阳缓。

歌诀语释:阴跷脉起于跟中足少阴经的照海,沿腿股之内侧上行,经腹部、胸部、咽喉而上头面,阴跷脉能交通一身阴阳之气,使人下肢矫健,故能治疗阴急而阳缓之病。

(八)阳跷脉歌阳跷申脉始,外踝向上移;胁侧过肩颈,目系止风池。

歌诀语释:阳跷脉起于跟中的申脉穴,外踝向上移行,经肋胁至肩部,上面、经鼻旁人睛明,再行止于足太阳经的风池。

阳跷脉能交通一身阴阳之气。

主动,使下肢灵活矫捷。

1、五输穴:少商鱼际与太渊,经渠尺泽肺相连。

商阳二三间合谷,阳溪曲池大肠牵。

历兑内庭陷谷胃,冲阳解溪三里随。

隐白大都太白脾,商丘阴陵泉要知.少冲少府属于心,神门灵道少海寻。

少泽前谷后溪腕,阳谷小海小肠经。

至阴通谷束京骨,昆仑委中膀胱知。

涌泉然谷与太溪,复溜阴谷肾所宜。

奇经八脉上的八个穴位,疏通经络、运行气血奇经八脉是指十二经脉之外的八条经脉,包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。

奇者,异也。

因其异于十二正经,故称“奇经”。

它们既不直属脏腑,又无表里配合。

其生理功能,主要是对十二经脉的气血运行起着溢蓄、调节作用。

奇经八脉是我们的生命线,只要你每天去按摩八脉上的大穴,以穴通经,以经通脉,就会感觉人体仿佛有了一股清阳之气。

生活的智慧在于去繁从简,因此,只要每天按摩这八个代表性的穴位就能达到很好的效果。

这八个部位分别是,内关、外关、申脉、后溪、列缺、公孙、照海。

1、后溪穴:治疗颈肩腰腿痛的神奇大药有舒筋活络利窍宁神之功,有缓解疲劳补精益气之效。

对颈肩腰腿痛疼,可防亦可治,对发育中的孩子,可预防颈椎病,包括近视驼背和外八字。

能泻心火、壮阳气、调颈椎、正脊柱、利眼睛,受用无穷。

对颈项缰痛、腰背痛、手指及肘臂挛痛,对耳聋、目赤、癫狂痫、疟疾、急性腰扭伤、落枕、精神分裂症、癔病、角膜炎等,也屡有奇效。

这可真是好处多多呀!具体位置:后溪穴怎么找呢?把手握成拳,在第5指关节后的远侧掌横纹头赤白肉际处即是(即把手握拳,掌指关节后横纹的尽头就是该穴)。

如果你坐在电脑面前,可以把双手后溪穴的这个部位放在桌子沿上,用腕关节带动双手,轻松地来回滚动,即可达到刺激效果。

在滚动当中,它会有一种轻微的酸痛。

每天只用抽出三五分钟的时间来,随手动一下,坚持下来则对颈椎、腰椎确实有着非常好的疗效。

2、照海穴:治疗咽痛嗓子痛点揉照海穴就会有很好的效果,因为照海穴在奇经八脉中属阴跷,与足少阴肾经交会,为八脉交会要穴之一,有滋肾清热、通调三焦之功,既补益又清热。

孙思邈在《千金要方》里称此穴为“lou阴”,就是说这个穴位出了问题,人的肾水减少了,会造成肾阴亏虚,引起虚火上升。

因此,只要我们感到胸口闷得不舒服、嗓子干痛、声音嘶哑,甚至得了慢性咽炎,都可以按一按这个穴,既有滋肾清热的功效,还能让身体的三焦功能顺畅起来。

第十五讲冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉奇经八脉为区别于十二正经的,别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉共8条。

任脉,督脉有单独的篇幅,这里就不说了,简单介绍其它六脉。

1、阳跷脉从脚踝外侧下的申脉开始,循外踝上行,经过眼内眦睛明穴,上行最后进入风池穴,但凡这条穴位经过的病症,主要取申脉穴治疗,象眼睛内侧痛,就可以取申脉。

循经部位阳跷脉起于足跟外侧足太阳经的申脉穴,沿外踝后上行,经下肢外侧后缘上行至腹部。

沿胸部后外侧,经肩部、颈外侧,上挟口角,到达眼内角。

与足太阳经和阴骄脉会合,再沿足太阳经上行与足少阳经会合于项后的风池穴。

生理功能阳跷主一身左右之阳,阴跷主一身左右之阴。

同时还有濡养眼目,司眼睑的开合和下肢运动的作用。

临床表现腿腹肌削,痿痹无力,下肢阴经弛缓或阳经拘急的足外翻,癫狂、嗜睡或失眠,目内眦赤痛,眼睑下垂或两目开合失司,舌淡,苔白,脉虚,总是往前走停不下来。

有的人不撞东西停不下来。

迷信的以为被鬼迷了,西医检查是查不出问题。

以前发过一个孩子的,还有的老人的。

外八字的人就是阳跷脉的问题,在路上看到外八的人,我都好想来给他来一针,腿的外侧疼的时候,就要注意,如果是疼在胆经和膀胱经中间。

你找胆经和膀胱经的穴位就没有,就得找阳跷脉的,针对癫痫方面是白天发作的。

病机分析阴跷脉、阳跷脉行于下肢,维持下肢正常的生理活动。

气血虚衰,跷脉失养则腿腹肌削,屡痹无力,行走欹斜或两足瘛疭;跷脉上行至目内毗,阴跷脉、阳跷脉阴阳失调,则嗜睡或失眠;跷脉虚衰,经脉失养,则司眼睑开合功能失司或眼睑下垂;舌淡,苔白,脉虚为虚弱之象。

交会腧穴申脉、仆参、跗阳(足太阳经)、居髎(足少阳经)、臑俞(手太阳经)、肩髃、巨骨(手阳明经)、天髎(手少阳经)、地仓、巨髎、承泣(足阳明经)、睛明(足太阳经)。

2、阴跷脉循经部位阴跷脉起于足跟内侧足少阴经的照海穴,通过内踝上行,沿大腿的内侧进入前阴部,沿躯干腹面上行,至胸部人于缺盆,上行于喉结旁足阳明经的人迎穴之前,到达鼻旁,连属眼内角,与足太阳、阳矫脉会合而上行。

阴跷脉有病,阳气不足,阴气偏盛,欲闭目而睡。

可以取八脉交会穴的照海穴来治疗。

生理功能控制眼睛的开合和肌肉的运动。

阴蹻脉主阴气,司下肢运动。

临床表现阴蹻为病,肢体外侧肌肉驰缓而内侧肌肉拘急的足内翻、腿腹肌削,痿痹无力喉痛、嗜睡或失眠,眼睑下垂或两目开合失司,舌淡,苔白,脉虚。

腿内侧疼,往后退着走。

或者前两步后三步。

总之就是退的多,内八字,晚上发作的癫痫。

眼睛想闭闭不了,想睁睁不开。

阳气不足,阴气偏盛。

阴阳蹻脉的用药,相当于我们中药的穿山甲,虎骨,肉桂等名贵中药,所以他们的作用非可小视,特别是一些怪病,大病看到了。

都在蹻脉。

所以说治一般的病,十二正经即可,想治好怪病,奇经八脉得学好。

病机分析阴蹻脉、阳跷脉行于下肢,维持下肢正常的生理活动。

气血虚衰,跷脉失养则腿腹肌削,屡痹无力,行走欹斜或两足瘛疭;跷脉上行至目内毗,阴跷脉、阳跷脉阴阳失调,则嗜睡或失眠;跷脉虚衰,经脉失养,则司眼睑开合功能失司或眼睑下垂;舌淡,苔白,脉虚为虚弱之象。

交会穴位照海、交信、睛明左右共6穴。

3、阳维脉主要病候阳维联络各阳经以归于督脉,阴维联络各阴经以归于任脉,当阳维脉经气出现异常,阴阳失去协调时就成病象。

《难经·二十九难》:“阳维维于阳,阴维维于阴,阴阳不能自相维,则怅然失志,溶溶不能自收持。

阳维为病,苦寒热。

”因阳维分布头肩各部,故主寒热等表证。

《脉经》卷二:“诊得阳维脉浮者,暂起目眩,阳盛实者,苦肩息,洒洒如寒”。

交会腧穴金门(足太阳经)、阳交(足少阳经)、臑俞(手太阳经)、天髎(手少阳经)、肩井(足少阳经)、头维(足阳明经)、本神、阳白、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空、风池(足少阳经)、风府、哑门(督脉)。

主要病症恶寒发热,腰痛,肋间痛。

治疗取交于阳维脉的外关穴治疗。

肚皮痛。

身体外侧的外面的疼痛胸胁这一圈找阳维脉。

哪怕是长了带状疱疹。

对症不对病名。

4、阴维脉经脉循经起于小腿内侧,沿大腿内侧上行到腹部,与足太阴经相合,过胸部,与任脉会于颈部。

联系脏腑:心包、腹。

主要病候心痛,忧郁。

交会腧穴筑宾(足少阴经)、府舍、大横、腹哀(足太阴经)、期门(足厥阴经)、天突、廉泉(任脉)。

主要病症阴维脉主要病症也是胸腔内痛,腰前侧痛,取与其交会的内关穴来治疗。

5冲脉冲脉循行路线,所载多有出入。

《针灸甲乙经》:“冲脉任脉者,皆起于胞中,上循脊里,为经络之海。

其浮而外者,循腹上行,会于咽喉,别而络口唇。

”冲脉起于胞中,下出会阴,并在此分为三支:一支沿腹腔前壁,挟脐上行,与足少阴经相并,散布于胸中,再向上行,经咽喉,环绕口唇;一支沿腹腔后壁,上行于脊柱内;一支出会阴,分别沿股内侧下行到足大趾间。

冲脉起于胞中,下出会阴后,从气街部起与足少阴经相并,夹脐上行,散入胸中,上达咽喉,环口唇。

《灵枢·逆顺肥瘦》:夫冲脉者,五脏六腑之海也,五脏六腑皆禀焉。

其上者,出于颃颡,渗诸阳,灌诸精;其下者,注少阴之大络,出于气街,循阴股内廉,入腘中,伏行骭骨内,下至内踝之后属而别。

其下者,并于少阴之经,渗三阴;伏于出跗属,下循跗,入大指间。

冲脉是五脏六腑十二经脉之海,五脏六腑都禀受它的气血的濡养。

其上行的一支,出于咽喉上部和后鼻道,向诸阳经渗灌精气。

向下的一支,注入足少阴肾经的大络,从气冲部分出,沿大腿内侧下行,进入窝中,下行于小腿深部胫骨内侧,到足内踝之后的跟骨上缘而分出两支,与足少阴经并行,将精气灌注于足三阴经;向前行的分支,从内踝后的深部跟骨上缘处分出,沿着足背进入大趾间。

冲脉为十二经脉之海,它和足少阴之络同起于肾下,出于足阳明经的气冲部,沿大腿内侧,向下行于中,再沿胫骨内侧,与足少阴经一起下行入于足内踝之后,入于足下。

另一知支脉,斜入内踝,出而入于胫骨、跗骨相连之处,经足背进入大趾之间,入诸络脉之中,起到温养胫部和足部的作用。

冲脉出于气冲穴,伴随足少阴肾经,挟脐两旁上行,到胸中面分散。

冲脉交会穴会阴(任脉)、气冲(足阳明经)、横骨、大赫、气穴、四满、中注(足少阴经)、阴交(任脉)、肓俞、商曲、石关、阴都、通谷、幽门,共14穴。

冲脉,我们常称冲任二脉,因为任脉在前面正中线,冲脉在腹前与足少阴肾经相并上行的,还环绕口唇,因其起于胞中,所以跟妇科关系密切,很多女性在口唇附近长痘,要考虑是妇科问题,治疗取与冲脉相交的公孙穴来治疗。

主要病症冲脉主要病症也是胸腔问题比如女子乳腺,男子胡子配合任脉一起治疗,冲脉和任脉气盛的话,月经是正常的,女子妇科的问题,冲,带,任三经主要。

6带脉带脉能约束纵行之脉,足之三阴、三阳以及阴阳二蹻脉皆受带脉之约束,以加强经脉之间的联系。

带脉还有固护胎儿和主司妇女带下的作用。

带脉循行起于季胁,斜向下行到带脉穴,绕身一周。

并于带脉穴处再向前下方沿髋骨上缘斜行到少腹。

《奇经八脉考·带脉篇》:“带脉者,起于季胁足厥阴之章门穴,同足少阳循带脉穴,围身一周,如束带然。

”带脉起于足少阴之正脉,出于舟骨粗隆下方之然谷穴。

带脉与肾脏神经系统有关,故带脉强健可以固精、强肾、壮阳。

由于带脉总束腰以下诸脉,下焦是奇经汇集之所在,张从正(1217-1222)《儒门事亲》曰:“冲、任、督三脉同起而异行,一源而三歧,皆络带脉。

”本经脉交会穴为带脉(带脉同名穴位)、五枢、维道(足少阳经)共3穴,左右合6穴。

在侧腹部,章门下1.8寸,当第十一肋游离端下方垂线与脐水平线的交点上。

带脉在人体的腰部围一圈,是一条横向的经脉。

人体上其他的经脉都是纵向的,这条经脉就好像一条绳子将所有的经脉系在一起,所以称为带脉。

带脉循行起于季胁,斜向下行到带脉穴,绕身一周。

并于带脉穴处再向前下方沿髋骨上缘斜行到少腹。

我们的带脉穴在侧腹部,章门下1.8寸,正好是带脉经过的地方,是胆经与带脉交汇的穴。

局部解剖有肋下动、静脉。

分布着肋下神经。

功能与病候功能如下:带脉的功能可概括为“总束诸脉”,健运腰腹和下肢。

杨玄操《难经》注说:“带之为言,束也。

言总束诸脉,使得调柔也。

”指约束纵行诸经脉,使起到协调和柔顺的作用。

腰腹为胞宫和下焦之位,约束诸脉,也就能固摄下元。

故带脉配合冲、任对男女生殖器官的关系尤为密切。

《儒门事亲》说:“冲任督三脉,同起而异行,一源而三歧,皆络带脉。

”病候如下:《素问。

痿论》:阳明虚则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用也。

《难经。

二十九难》:带之为病,腹满,腰溶溶若坐水中。

《难经.平奇经八脉病》:左右绕脐,腹腰脊痛,冲阴股也。

《脉经。

手检图》:苦少腹痛引命门,女子月水不来,绝继(经)复下止(也),阴辟寒,令人无子:男子苦少腹拘急或失精也。

根据带脉分布和以上文献记载,带脉病候主要表现为“带脉不引”,即约束无力所致各种弛缓、痿废诸证。

如腰部痠软、腹痛引腰脊、下肢不利及男女生殖器官病症,包括阳痿、遗精、月经不调、崩漏、带下、少腹拘急、疝气下坠等。

时下流行的一个敲带脉,中气也是一定要足,如果中气不足,就像胆经怎么敲都不会降,同理带脉也是一样的,睡前平躺肚脐横向身体两侧的腰眼,对大便不通有作用。

主治:月经不调,闭经,赤白带下,腹痛,疝气,腰胁痛。

现多用于子宫内膜炎,附件炎,盆腔炎,带状疱疹等。

环腰一周,很多女性腹部赘肉,跟带脉瘀滞有关,治疗带脉病,常用与带脉交会的足临泣来治。

关于奇经八脉,就补充一点吧。

我也用的不是很熟还。

因为遇到的怪病不多。

像这种像见鬼一样的,也只是在视频看别人发的。

反正省中医的中医都没办法,针灸科教材的没有教这些实践的内容,师爷和同学们就遇到过。

确实是一针见效,不会针的去灸也是一样的效果。

今天就说一个特殊的吧,因为现在皮肤病的人特别多。

不管是荨麻疹,湿疹,还是各类的皮肤癣痒的问题。

我们都有一套治痒治疹的。

上半身:合谷,曲池;下半身:三阴交,血海,筑宾。

这些用过的朋友就知道他的效果。

即使不会针,即使有的人连刺血拔罐也不敢,就灸一灸一样的作用和效果。

合谷阳明经多气多血,不仅是麻醉止痛穴,还清热解表,曲池疏风清热。

血海调理脾血,血行风自灭。

三阴交肝脾肾三条阴经交汇。

自不必多说重要性可想而知。

今天就说说筑宾穴。

他是肾经的一个俞穴,是阴维脉的起点,为什么他成为消毒消炎大穴了,。

首先跟我们生活的这个时代,是个大毒害的时代。

什么是大毒害的时代呢。

退回去一百年,我们的祖辈们吃的喝的等等的食品饮料,都是自然的,甚至于引起我们的病的细菌也都是自然的。

没有农药,没有化肥,没有添加剂,没有各种色素。

我们这代人和我们的孩子就没有哪么好运气了。

我们现在吃的喝的,甚至于呼吸的都含有毒。

什么毒?大家都知道了,就不用多说,所以我们要动用我们身体里头的最用要的一个净化器了。

如果我们身体里头的这个净化器,都不能帮我们排除这些毒素的话,我们只好听天由命了。