说《三国演义》的思想倾向

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:5

《三国演义》“尊刘贬曹”思想倾向及成因一、历史和《三国演义》中的“尊刘贬曹”“尊刘贬曹”是罗贯中进行小说叙事时存在的主要思想倾向,也是作者着力表达的思想主旨。

具体而言,全书用鄙视、讽刺的口吻来写曹操,将曹操描写成厚黑、狡诈、残忍的奸臣。

如《三国演义》第四回操曰:“宁教我负天下人,休教天下人负我。

”第十七回曹操嫁祸于粮官,曰:“吾亦知汝无罪但不杀汝,军心变矣。

”遂杀之。

曹操还残忍地杀害如伏皇后、董承、弥衡、杨修等人。

罗贯中在这些人被杀后,反复用诗句来称颂他们的志节,以反衬曹操的残忍;并将司马氏篡曹魏政权归为天理循环、因果报应,《三国演义》第一百十九回有诗曰:“魏吞汉室晋吞曹,天运循环不可逃。

”与塑造曹操奸臣形象不同的是,罗贯中十分注重抬高、美化刘备的明君形象。

刘备有汉室血统,有仁德、谦让之心,如三让徐州、携民渡江、入益州不夺同族基业。

刘备的仁德、宽厚、礼贤下士令将士谋臣死心塌地为他尽忠。

在《三国演义》中,每当曹操失败时,罗贯中就用令人拍手称快的辞藻,而刘备失败时则用令人叹息的语句;其称曹操时,经常用“曹贼”“奸雄”等恶名,甚至还直呼为“阿瞒”,而称刘备则用“先主”“皇叔”等尊称。

可见,其“尊刘贬曹”的思想倾向非常明显。

在《三国演义》中,罗贯中极力尊崇刘备,贬低曹操。

然在《三国志》中,陈寿却尊曹魏为正统,给予建立魏蜀吴三国的曹操、刘备、孙权都很高的评价,不愧是乱世中的枭雄。

曹操和刘备既有宽厚、礼贤下士、英勇善战的优点,也有狡诈、残忍的阴暗面,不存在孰尊孰卑的问题。

但在《三国演义》中对二人的评价却天差地别:一个被尊为万古流芳的仁君,一个被贬为遗臭万年的奸臣。

罗贯中“尊刘贬曹”思想倾向的形成,主要有三大原因:第一,与罗贯中的生平经历密不可分;第二,与我国民间的传统文化,价值观等有关;第三也是最重要的,则是我国千年形成的正统文化及其政治思想观念的影响。

二、生平经历对《三国演义》创作的影响是“尊刘贬曹”思想倾向形成的内在原因罗贯中(约1330-约1400),名本,字贯中,号湖海散人,山西并州太原府人。

1、《三国演义》的思想倾向?这种思想倾向如何决定了全书的结构模式与人物刻画?答:《三国演义》的思想倾向:拥刘反曹,把曹操与刘备两大集团之间的斗争作为主要矛盾来展开。

结构模式:忠奸对立。

《三国演义》“拥刘”“反曹”的思想倾向决定了以刘为忠,以曹为奸,二者对立的作品结构。

人物刻画:“拥刘反曹”其思想内涵是:提倡“仁政”,反对“暴政”。

历史上刘备借着中山靖王后裔之名成为统治阶级,有着明显的政治野心,有着统治阶级的奸诈和虚伪。

在他的观念当中,“仁”是手段,用以达到为“君”的目的;如果“仁”对于“君”没有帮助甚至阻碍了“君”天下,那么“仁”可以马上推开。

但“拥刘”的思想倾向决定了刘备忠厚仁慈的以正面为主的形象。

《三国》中,刘备是仁义之师,他不但有着争王图霸的胸怀和胆略,忠于友谊,礼贤下士,知人善任,还“仁慈爱民”,每到一地都广施仁政,与民“秋毫无犯”。

作者甚至借他的口说:“操以急,吾以宽;操以暴,吾以仁;操以谲,吾以忠。

每与操反,事乃可成也。

”历史上的曹操是一个杰出的地主阶级政治家、军事家、文学家,他兴屯田,抑兼并,统一北方,他有雄才大略和政治上的远见卓识,是一个发扬民主,广招贤才的军事家。

但“反曹”的思想倾向决定了人物塑造上以他狡猾奸诈的性格为主。

他阴险残忍,虚伪奸诈,信奉“宁教我负天下人,休教天下人员我”的极端利己主义哲学。

通过逼献帝,杀伏后,称魏王,加九锡等情节,突出其欺君罔上;又通过杀吕伯奢全家,借王壁之头以抚军心,借扰乱军心之罪名杀死杨修,以及割发代首、梦中杀人等情节多方面地描写他的残忍奸诈。

除此之外,对关羽、张飞等刘备集团人物的塑造都偏于正面,反之,对曹操集团人物形象的描写大都负面多一些。

2、“四大名著”中的刘备、宋江、唐僧、贾宝玉的共同特征。

答:3、《水浒传》的线索?开篇为什么要写“洪太尉误走妖魔”?为什么先写高俅后写好汉?答:线索:有两条线索。

一是明的线索,以“忠”“义”二字贯穿全书,因“义”而聚于梁山(聚义厅),因“忠”而归顺朝廷(忠义堂)。

浅析《三国演义》思想论文1000字《三国演义》是一部描写三国时代历史的长篇小说,在描绘历史人物和事件的同时,也蕴含着丰富的思想内容。

本文将从人性、道德、政治等方面对《三国演义》的思想进行分析。

一、人性观在《三国演义》中,人性被描绘为复杂多面的。

有些人本性善良,如刘备、关羽、张飞;而有些人则本性残忍,如吕布、孙策等。

但是,小说中还有很多角色在经历了困境、遭遇磨难后,个性也会发生变化。

例如,曹操开始是一个英俊、有理想的青年才俊,但在磨难中逐渐变得残忍暴戾,最终走上了独裁者的道路。

这说明《三国演义》中的人性观是承认人性的复杂性和变化性的,而不是一成不变的。

二、道德观在《三国演义》中,道德观被树立为一种精神追求。

例如,刘备就一直坚持高尚的道德标准,比如“以德服人”、“天下为公”等,这也是他争取民心的一大法宝。

相比之下,曹操则常常逆天而行,对待同室操戈、忘恩负义等行为视而不见。

因此,小说传达的道德观是认为道德是人类追求永恒、良善和正义的基石,也是保持社会稳定的重要标准。

三、政治观在《三国演义》中,政治斗争是最为重要的争夺方式之一。

各种政治派别之间相互争斗,因此,政治观念在小说中得到了很好的体现,如曹操和刘备的政治意识深入人心。

在政治观念上,曹操认为读书人应该起到领导作用,只有通过认真研究并遵守律法,才能维持政治稳定。

相对而言,刘备则认为,政治稳定是通过人民的支持、参与和共享,才能实现。

因此《三国演义》中的政治观念是重视权力的平衡和公正,而依靠民主的方式达成共识是最为理想的路径。

综上所述,通过对《三国演义》的人性观、道德观和政治观进行分析,我们可以发现,这部小说从各个角度出发,阐释了三国时代人性、道德、政治等众多方面的含义,也传达了一种人文的、和谐的价值观,具有很高的思想意义和历史价值。

《三国演义》的思想内容与艺术成就《三国演义》是中国古代四大名著之一,以其丰富的思想内容和卓越的艺术成就而广为人知。

本文将从思想内容和艺术成就两个方面来探讨《三国演义》的魅力。

一、思想内容1. 忠诚与反腐倡廉《三国演义》以刘备、关羽、张飞等人物为代表,弘扬了忠诚的精神。

刘备忠于国家,始终追求统一天下的理想;关羽一心一意为主公尽忠职守;张飞则为朝廷辅佐立下赫赫战功。

同时,小说也揭示了官场的腐败现象,如贾诩、张让等人的丑恶嘴脸,通过对比,凸显了忠诚与反腐倡廉的重要性。

2. 英雄主义与悲剧人物形象《三国演义》中诸多英雄形象,如曹操、刘备、孙权等,展示了英勇无畏的精神。

这些英雄人物给人们以无穷的勇气和力量,催生了许多经典场景,如赤壁之战、长坂坡等,这些英雄事迹经久不衰、广为流传。

此外,一些悲剧人物如貂蝉、诸葛亮,更增加了小说的触动力和吸引力。

3. 战术智谋与智勇双全《三国演义》展示了多样化的战术智谋和智勇双全的形象,其中最为典型的便是诸葛亮。

他智谋过人,巧妙运用木牛流马、借东风等手段,帮助刘备取得了多次胜利;而且他有着远见卓识般的眼光,对周围局势洞察一目了然。

通过对于智谋的描写,小说激发了读者的智慧和洞察力。

二、艺术成就1. 角色形象丰满生动《三国演义》中的角色形象十分丰满生动,人物性格各异,性情鲜明。

刘备仁德仁义,正直而君子;曹操威严而聪明,头脑精明,对政治有着高超的把握力;孙权深思熟虑,善于观察形势。

每一个角色都有自己独特的特点和形象,为整个故事增添了丰富的层次感。

2. 情节紧凑有力《三国演义》的情节紧凑有力,引人入胜。

每个章节都设计了扣人心弦的故事情节,通过矛盾的冲突、战争的较量、英雄的事迹等各个方面,吸引了读者的关注。

故事的连续性和紧凑性让人无法释怀,深深地将人拉入故事的情节中。

3. 叙事方式生动鲜活《三国演义》采用了生动鲜活的叙事方式,通过对史实与虚构的巧妙结合,给人带来一种虚实交融的感觉。

作者以恢弘的笔墨描绘了一个个动人的场景,使读者仿佛置身于历史之中,感受到了那个战乱年代的沧桑与壮美。

说《三国演义》的思想倾向【摘要】《三国演义》的成书过程经历了一个由面见流传过程当中群众整理到后代作价定稿这样一个复杂漫长的过程,时代不同,阶层不同,作品当中融入的思想就不同。

应从作者的经历以及书中的人物情节结合加以分析。

【关键词】三国、罗贯中、刘备、关羽、诸葛亮、忠君、义气、智慧正文:说起《三国演义》,我们一般都会想到另一本著作《三国志》,三国演义中很多情节大都源自于《三国志》,但有些情节,明显带有作者主观意向的修改。

比如《三国志》中记录的历史中刘备作为一方诸侯,是极具军事才能的,性格相对坚毅,而在《三国演义》刘备却成了一个毫无主见,情感丰富,动不动就眼泪满面的仁主。

甚至有句话叫刘备的天下是哭出来的。

那么我们从这个角度出发,是不是作者罗贯中在心目中需要这么一个仁慈软弱的君王呢?那么首先,我们就需要看看罗贯中的人生经历。

罗贯中,山西省祁县人。

元代中期,由于灭宋战争的创伤逐渐平息,社会的经济、文化重心也开始由北方转移到了南方。

南宋的故都杭州不仅成为人口云集、商业发达的繁华城市,也成为戏剧演出和“说话”艺术发展的重要中心。

因此,不少北方的知识分子、“书会材人”,如关汉卿、郑光祖等人,都先后搬迁到了杭州一带。

身为小说兼杂剧作家的罗贯中,也必然受到这一社会潮流的影响,成为这类南迁作家中的一个。

罗贯中号“湖海散人”,这个称号就寄寓着漫游江湖、浪迹天涯的意味。

大约在公元1345~1355年间,他来到了杭州。

许多说话艺人在这里说书,一些杂剧作家,也在这里活动。

罗贯中与志同道合者为友。

加上他对民间文学又极其喜爱,到了这里,自然不愿离开远去。

约在公元1360~1364年间,“有志图王”的罗贯中来到了起事称霸的张士诚那里作客。

但是,张士诚并不重视知识分子,也不听取他们的意见。

至正二十三年(公元1363年)九月,刘亮、鲁渊等人纷纷离去,不久,罗贯中也离开了张士诚,再次北上,到至正二十六年,罗贯中又回到了杭州。

《三国志通俗演义》的写作,当在该年以后。

《三国演义》地主要思想倾向七分事实,三分虚构“据正史,采小说,证文辞,通好尚”东汉末至晋,是我国历史上一个动荡纷扰地年代.汉末大乱,尖锐地社会矛盾激起声势浩大地黄巾起义,震撼了这个腐朽与濒临崩溃地专制皇朝.此后,继之以董卓之乱,群雄角逐,继之以天下三分,鼎足而立,继之以曹丕称帝,平定蜀汉,再继之以司马氏代魏,一统天下.b5E2R。

一.《三国演义》中地思想倾向之——拥刘反曹:正统地历史观北方少数民族占据中原民族矛盾尖锐民族情绪强烈要求恢复汉民族地正统地位罗贯中:元末明初,号湖海散人,“有志图王者”希望恢复汉民族地主阶级政权地抱负,要唤起汉民族地强烈民族意识,为推翻蒙元贵族地统治而进行斗争前回:赤壁之战之前,交代“三国鼎立”地斗争背景回:刘备集团地兴衰成败回:三国先后被灭,西晋统一刘备:标榜恢复汉室王朝地皇室嫡系.抱着“上报国家,下安黎庶”地理想.“仁德及人”“秋毫不犯”“远得人心,进得民望”“但到处,闻刘豫州,皆跪进粗食”“犹鱼之有水也”曹操:“挟天子以令诸侯”.心灵深处所信奉地人生哲学是“宁教我负天下人,休教天下人负我”.残忍,阴险,奸诈毫无惜民爱民之心二、《三国演义》在人格构建上地价值取向,是恪守以“忠义”为核心地伦理道德规范,因此,“忠义”思想是小说地另一个鲜明地倾向.p1Ean。

、刘、关、张三人至死不渝地兄弟情义.、关羽——三国“三绝”之“义绝”,被视为“义”之化身.()关羽对结义大哥刘备地“忠义”.()关羽之义,不仅是对刘备,也有对曹操地“义”.、诸葛亮——“忠”之楷模.三、赞美“智慧”是小说地第三个思想倾向.、诸葛亮——三国“三绝”之“智绝”,是“智慧”地化身.、善用人才地智慧人物——曹操他把人才问题看作政治斗争中最根本地战略问题,他说:“吾任天下之智力,以道御之,无所不可.”曹操形象曹操治世之能臣,乱世之奸雄.曹操(公元-年),字孟德,小字阿瞒,汉族,沛国谯县(今安徽亳州)人.东汉末年著名地政治家、军事家、诗人.三国中曹魏地奠基人和主要缔造者,本为东汉丞相,后为魏王.其子曹丕称帝后,追尊他为魏武帝.DXDiT。

《三国演义》的主要思想倾向七分事实,三分虚构“据正史,采小说,证文辞,通好尚”东汉末至晋,是我国历史上一个动荡纷扰的年代。

汉末大乱,尖锐的社会矛盾激起声势浩大的黄巾起义,震撼了这个腐朽与濒临崩溃的专制皇朝。

此后,继之以董卓之乱,群雄角逐,继之以天下三分,鼎足而立,继之以曹丕称帝,平定蜀汉,再继之以司马氏代魏,一统天下。

一.《三国演义》中的思想倾向之—-拥刘反曹:正统的历史观北方少数民族占据中原民族矛盾尖锐民族情绪强烈要求恢复汉民族的正统地位罗贯中:元末明初,号湖海散人,“有志图王者”希望恢复汉民族地主阶级政权的抱负,要唤起汉民族的强烈民族意识,为推翻蒙元贵族的统治而进行斗争前50回:赤壁之战之前,交代“三国鼎立”的斗争背景50~115回:刘备集团的兴衰成败116~120回:三国先后被灭,西晋统一刘备:标榜恢复汉室王朝的皇室嫡系。

抱着“上报国家,下安黎庶”的理想。

“仁德及人"“秋毫不犯”“远得人心,进得民望"“但到处,闻刘豫州,皆跪进粗食”“犹鱼之有水也”曹操:“挟天子以令诸侯”.心灵深处所信奉的人生哲学是“宁教我负天下人,休教天下人负我"。

残忍,阴险,奸诈毫无惜民爱民之心二、《三国演义》在人格构建上的价值取向,是恪守以“忠义”为核心的伦理道德规范,因此,“忠义”思想是小说的另一个鲜明的倾向.1、刘、关、张三人至死不渝的兄弟情义.2、关羽——三国“三绝”之“义绝”,被视为“义"之化身。

(1)关羽对结义大哥刘备的“忠义”。

(2)关羽之义,不仅是对刘备,也有对曹操的“义”.3、诸葛亮——“忠”之楷模。

三、赞美“智慧”是小说的第三个思想倾向。

1、诸葛亮——三国“三绝”之“智绝”,是“智慧”的化身。

2、善用人才的智慧人物——曹操他把人才问题看作政治斗争中最根本的战略问题,他说:“吾任天下之智力,以道御之,无所不可.”曹操形象曹操治世之能臣,乱世之奸雄。

曹操(公元155-220年),字孟德,小字阿瞒,汉族,沛国谯县(今安徽亳州)人.东汉末年著名的政治家、军事家、诗人。

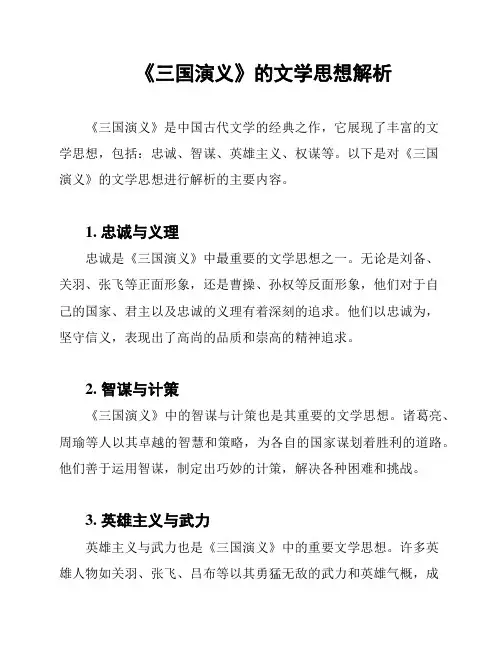

《三国演义》的文学思想解析

《三国演义》是中国古代文学的经典之作,它展现了丰富的文

学思想,包括:忠诚、智谋、英雄主义、权谋等。

以下是对《三国

演义》的文学思想进行解析的主要内容。

1. 忠诚与义理

忠诚是《三国演义》中最重要的文学思想之一。

无论是刘备、

关羽、张飞等正面形象,还是曹操、孙权等反面形象,他们对于自

己的国家、君主以及忠诚的义理有着深刻的追求。

他们以忠诚为,

坚守信义,表现出了高尚的品质和崇高的精神追求。

2. 智谋与计策

《三国演义》中的智谋与计策也是其重要的文学思想。

诸葛亮、周瑜等人以其卓越的智慧和策略,为各自的国家谋划着胜利的道路。

他们善于运用智谋,制定出巧妙的计策,解决各种困难和挑战。

3. 英雄主义与武力

英雄主义与武力也是《三国演义》中的重要文学思想。

许多英

雄人物如关羽、张飞、吕布等以其勇猛无敌的武力和英雄气概,成

为了人们心目中的英雄。

他们以武力和勇气来维护正义,捍卫自己的,展现出了英雄主义的精神。

4. 权谋与政治斗争

《三国演义》中的权谋与政治斗争也是其文学思想的重要组成

部分。

曹操、刘备、孙权等人通过各种权谋手段来争夺权力和地位,展现了政治斗争的残酷和复杂。

这些权谋与政治斗争的描写,反映

了当时社会的现实和政治风云。

总而言之,《三国演义》是一部富含文学思想的经典之作。

其

中的忠诚、智谋、英雄主义和权谋等思想,为读者呈现了一幅丰富

多彩的历史画卷,同时也给人们带来了深刻的思考和启示。

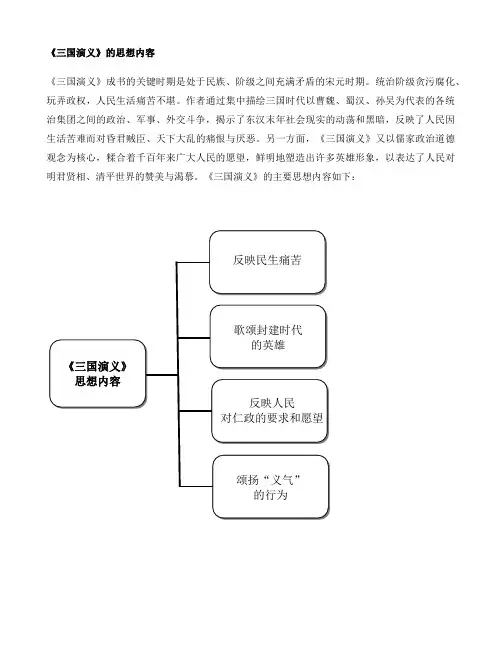

《三国演义》的思想内容《三国演义》成书的关键时期是处于民族、阶级之间充满矛盾的宋元时期。

统治阶级贪污腐化、玩弄政权,人民生活痛苦不堪。

作者通过集中描绘三国时代以曹魏、蜀汉、孙吴为代表的各统治集团之间的政治、军事、外交斗争,揭示了东汉末年社会现实的动荡和黑暗,反映了人民因生活苦难而对昏君贼臣、天下大乱的痛恨与厌恶。

另一方面,《三国演义》又以儒家政治道德观念为核心,糅合着千百年来广大人民的愿望,鲜明地塑造出许多英雄形象,以表达了人民对明君贤相、清平世界的赞美与渴慕。

《三国演义》的主要思想内容如下:反映民生痛苦东汉末年是个土地兼并剧烈、地主剥削残酷、官府徭役繁重、政治腐败不堪的黑暗时代。

哪里有压迫,哪里就有反抗。

一次次争权夺利的混战,带给人民的是无穷无尽的灾难,使百姓生活在水生活热之中。

这一点我们从《三国演义》里第一回的“黄巾起义”就能看出。

公元一八四年,一场规模巨大的农民起义——黄巾起义,终于猛然地爆发了。

地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫,迫使农民以武装斗争来反对地主阶级的统治。

黄巾起义虽然有力地打击了当时的封建统治,动摇了它的基础,直接威胁着东汉王朝的生存。

但这也是人民生活陷于深重苦难的开始。

地主阶级为了挽救覆灭的命运,对黄巾起义军进行疯狂屠杀。

那些大小豪强、军阀,两手都沾满被压迫人民的鲜血,带给人民的是无穷无尽的灾难。

除了上述所提,第十三回中提及“百姓皆食枣菜,饿莩遍野”也反映出人民生活在饥寒交迫、水深火热之中;而在第八回中提及了董卓的“别筑郿坞”,“内盖宫室,仓库屯积二十年粮食;选民间少年美女八百人实其中,金玉、彩帛、珍珠堆积不知其数”表示董卓等地主阶级则过着奢侈豪华、纵欲无度的生活,与人民的生活形成两个阶级鲜明的对比。

当时的社会生产力遭受空前破坏,人民大量被屠杀,地主和农民过着两种截然不同的生活。

这些赤裸裸地暴露了统治阶级是以残杀人民来建立他们的反动专制统治,以人民群众的血泪和尸骨来维护他们荒淫无耻的生活的。

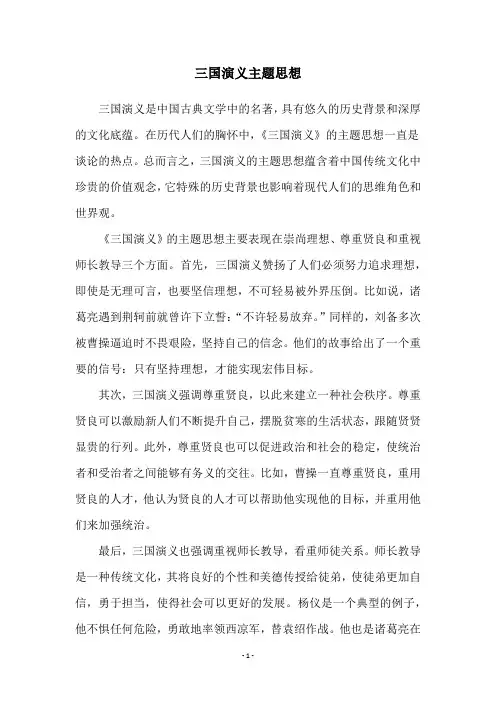

三国演义主题思想三国演义是中国古典文学中的名著,具有悠久的历史背景和深厚的文化底蕴。

在历代人们的胸怀中,《三国演义》的主题思想一直是谈论的热点。

总而言之,三国演义的主题思想蕴含着中国传统文化中珍贵的价值观念,它特殊的历史背景也影响着现代人们的思维角色和世界观。

《三国演义》的主题思想主要表现在崇尚理想、尊重贤良和重视师长教导三个方面。

首先,三国演义赞扬了人们必须努力追求理想,即使是无理可言,也要坚信理想,不可轻易被外界压倒。

比如说,诸葛亮遇到荆轲前就曾许下立誓:“不许轻易放弃。

”同样的,刘备多次被曹操逼迫时不畏艰险,坚持自己的信念。

他们的故事给出了一个重要的信号:只有坚持理想,才能实现宏伟目标。

其次,三国演义强调尊重贤良,以此来建立一种社会秩序。

尊重贤良可以激励新人们不断提升自己,摆脱贫寒的生活状态,跟随贤贤显贵的行列。

此外,尊重贤良也可以促进政治和社会的稳定,使统治者和受治者之间能够有务义的交往。

比如,曹操一直尊重贤良,重用贤良的人才,他认为贤良的人才可以帮助他实现他的目标,并重用他们来加强统治。

最后,三国演义也强调重视师长教导,看重师徒关系。

师长教导是一种传统文化,其将良好的个性和美德传授给徒弟,使徒弟更加自信,勇于担当,使得社会可以更好的发展。

杨仪是一个典型的例子,他不惧任何危险,勇敢地率领西凉军,替袁绍作战。

他也是诸葛亮在战场上的助手,因为他拥有诸葛亮的教诲,才能取得如此大的成功。

总之,三国演义的主题思想在当代社会中仍具有一定的指导作用。

人们必须崇尚理想、尊重贤良、重视师长教导,以求自己的完善,努力奋斗,给社会带来更多的积极影响。

浅论《三国演义》的思想倾向文章来自/一剖析《三国演义》思想倾向必需留意的几点第一,《三国演义》的成书过程阅历了一个由面见传播过程当中大众整理到后代作价定稿这样一个复杂漫长的过程,时期不同,阶级不同,作品中融入的思想就不同。

第二,作为一个历史演义小说,它固然有一定的虚拟和想象,但又必需遭到历史的约束,即故事的根本历史轮廓,严重的历史事情、主要任务、严重活动都必需契合历史事实,这就形成了作者的思想倾向,有时难免同历史事实产生矛盾。

二《三国演义》的思想之一“拥刘反曹”认真阅读《三国演义》我们能够看出,《三国演义》是把蜀汉作为中心来描写。

反对刘蜀鄙弃曹魏。

第一,从作品篇幅来看,全书共120回,1~50回主要写赤壁之前,各路诸侯镇压黄巾起义和征伐董卓的过程,实践上是交代了“三国鼎立”的来龙去脉和斗争背景。

51~115回主要写刘备集团的兴衰成败的迂回过程。

第16~120回写三国先后被消灭,统一于晋,能够看出,刘备集团兴起的最晚而又衰落的最早,且在三国之洪力气最弱,这是历史事实,是小说作家所无法改动的。

固然如此,作者在构思时却表现了他的偏爱,将全书的主要篇幅留给了刘备集团。

第二,从三国关系的处置上看:刘备集团是三国当中最弱小的,但是作者却把它作为中心,将最强大的曹魏作为蜀汉的对立面,将孙吴置于附属位置,刘备集团在对付主要敌人曹魏的过程中,对东吴是又结合,又斗争。

全书的这种整体构思和规划就是由小说拥刘反曹的主题思想决议的。

第三,从人物形象的塑造上来看:《三国演义》中塑造了的两个最具血肉感,给人影响最深的人物形象,即:刘备和曹操。

这两个人物形象是作者用心发明出来的,古今中外的任何小说中都很少有像刘备和曹操这样比照如此鲜明的形象,书中鲜明的将刘备写成了受人民大众欢送的仁君形象,写成了忠厚仁义的化身;而将曹操写成了人民大众憎恨的暴君形象,写成了奸诈残忍的化身。

第四,从封建正统思想来看:谈到《三国演义》中的封建正统思想,如今一切的学者都有统一的思想,即“正统”就是与忠君思想有亲密联络的“以复帝为中心的历史观。

《三国演义》的思想主旨《三国演义》的思想内涵极为丰富。

关于它的主题,文化大革命前就提出了正统说、忠义说、拥刘反曹反映人民愿望说、反映三国兴亡说等观点。

之后,又提出了许多新观点,主要有:歌颂理想英雄说、赞美智慧说、天下归一说、讴歌封建贤才说、悲剧说、总结争夺政权经验说、追慕圣君贤相鱼水相谐说、宣扬用兵之道说、人才学教科书说、向往国家统一歌颂忠义英雄说、总结历史经验说,等等。

这些观点,各有根据,各有道理,但又似乎很难从根本上否定其他说法。

对一部书的看法分歧如此之大,只能说明这部书的思想内容的丰富和复杂,研究者可以从不同的角度去理解,并且都各有充足论据。

因此,有人不赞成去研究主题,还有人干脆认为它根本就不存在固定的主题。

我们觉得,一部作品,还是应该有主题;研究一部作品的主题,还是有助于对作品的总体把握。

但是,并不宜企图用几个字或一句话就可以概括好,否则,就难免挂一漏万,把本来很丰富、复杂的思想内容单一化和简单化了。

《三国演义》的主题,可以这样概括:小说以儒家的政治道德观念为核心,同时也糅合着千百年来广大民众的心理愿望,鲜明地表现出拥刘反曹的思想倾向,其中既有对明君贤相、清平世界的赞美与渴慕,对昏君贼臣、天下大乱的痛恨与厌恶,又有由于最终理想幻灭、道德失落、价值颠倒的惨痛现实所带来的悲怆与迷惘。

(一)明君贤臣理想1、推崇仁政在传统的儒家文化中,仁是道德观念的核心;仁政是理想社会的蓝图。

孟子认为,一国之中,民为邦本,民为贵,社稷次之,君为轻;得乎丘民而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯而为大夫。

要想作为一国之君,必须首先懂得如何顺民意、得人心,力行仁政王道。

得人心者得天下,能否得人心,关键在于能否行仁政。

小说中的刘备,就是作者极力赞扬的一个力行仁政、堪称仁君的形象。

刘备是织席贩履出身,没大读过书,也没刻意练过武,文墨既不高,武艺也不强。

可他却能由当初的一方小吏,终于成为后来的一国之君,不靠文,不靠武,主要靠的是仁民爱物。

《三国演义》思想倾向及其悲剧精神探讨摘要《三国演义》是一部中国封建社会百科全书式的作品,具有极其博大而深厚的思想意蕴和文化内涵。

本文主要讨论《三国演义》思想倾向和它的悲剧精神,小说中拥刘反曹的主旨思想倾向是贯穿作品的主线,也与作品的悲剧精神紧密联系,拥刘反曹思想倾向的确立为整部小说奠定了悲剧基础。

“美好事物的毁灭”,这是《三国演义》悲剧性的最生动写照。

关键词:《三国演义》思想倾向悲剧精神中图分类号:i206.2 文献标识码:a《三国演义》是一部演述汉末魏晋时期群雄争霸的历史小说,取材于东汉末年与魏、蜀、吴三国的历史,从东汉灵帝中平元年(184年)黄巾起义开始,一直写到晋武帝太康二年(280年)吴亡为止,真实详尽地叙述了当时各个利益集体争权夺利、勾心斗角的历史。

从纵向上看,它描述了从汉平帝中平元年到晋武帝太康元年共九十七年的历史;从横向上看,它描述了三国时期近百年的政治、军事、外交等各方面斗争,展示了社会生活各个方面的深厚文化蕴含。

这是中华民族古代智慧的结晶,是一部关于社会人生的不可多得的启示录。

它的主题思想与悲剧精神具有永久的艺术魅力,长期以来深深地影响和感染着一代又一代的读者。

一《三国演义》所体现的思想《三国演义》是一部描写战争、描写英雄的小说,作为一部从古至今不断被人们阅读、欣赏、阐释的小说经典,可以说已经形成了一种以文学为载体、以文化为传播途径的三国文化系统。

《三国演义》的主题思想是什么?长期以来,人们从不同角度对这一问题进行了深刻的论述。

本文认为主要有以下几点:1 对国家统一的向往罗贯中通过对汉末三国时期历史的艺术再现,表达了拥护仁君、憎恨奸臣、向往仁政的理想,鲜明地表达了广大人民追求国家统一的强烈愿望。

刘备虽为汉室之胄,但起家仅是“贩履织席”之辈,张飞以卖酒屠猪为生,而关羽更是一个流浪江湖的碌碌小贩。

此后刘备连遭困厄,流窜不定而寄人篱下,久而“叹髀肉复生,潸然泪下不住……曰:‘……日月蹉跎,老之将至矣!而功业不建,是以悲耳’”。

《三国演义》的主要精髓并非谋略,而是丰厚的思想内涵!《三国演义》是一部中国封建社会百科全书式的作品,具有极其博大而深厚的思想意蕴和文化内涵,犹如一个巨大的多棱镜,闪射着多方面的思想光彩,给不同时代、不同阶层的人们以历史的教益和人生的启示。

许多人认为,《三国演义》的主要精髓是谋略。

我认为,这种看法是不全面的。

诚然,《三国演义》给人印象最深的一个方面,就是擅长战争描写。

全书以黄巾起义开端,以西晋灭吴收尾,反映了从汉末失政到三分归晋这一百年间的全部战争生活,描写了这一时期的所有重要战役和许多著名战斗,大大小小,数以百计。

接连不断的战争描写,构成了小说的主要内容,占了全书的大部分篇幅。

而在战争描写中,作者信奉“知彼知己,百战不殆”的军事规律,崇尚“斗智优于斗力”的思想,总是把注意力放在对制胜之道的寻绎上。

因此,虽写战争,却不见满篇打斗;相反,书中随处可见智慧的碰撞、谋略的较量,而战场厮杀则往往只用粗笔勾勒。

可以说,千变万化的谋略确实是全书精华的重要部分。

然而,谋略并非《三国演义》的主要精髓,更非书中精华的全部。

在中国传统文化思想体系中,“道”是最高层次的东西。

“道”有多义,首先是指自然和社会的根本规律,通常指正义的事业,所谓“得道多助,失道寡助”是也。

因此,它也是处事为人的基本原则。

谋略则属于“术”,是第二层次的东西,是为“道”服务的,必须受“道”的指导和制约。

作为一位杰出的进步作家,罗贯中认为,符合正义原则,有利于国家统一、民生安定的谋略才是值得肯定和赞美的,而不义之徒害国残民的谋略只能叫做阴谋诡计。

因此,只有代表作者理想的诸葛亮才被塑造为妙计无穷的谋略大师、中华民族智慧的化身。

曹操的谋略可谓高矣,但罗贯中对他却并不喜爱,而是有褒有贬:对曹操有利于国家统一、社会进步的谋略,罗贯中予以肯定性的描写;而对他损人利己、背信弃义的各种伎俩,则毫不留情地予以抨击。

综观全书,罗贯中从未放弃道义的旗帜,从未不加分析地肯定一切谋略;对于那些野心家、阴谋家的各种阴谋权术,他总是加以揭露和批判;对于那些愚而自用者耍的小聪明,他往往加以嘲笑。

三国演义的主题思想简短概括

《三国演义》是中国历史上最著名的叙事文学作品,由罗贯中创作,描写的是春秋末三国鼎立时期的斗争故事。

它把三国时代的历史,以及两晋南北朝的历史混合在一起,塑造了许多著名的历史人物形象。

作品具有极高的艺术价值,深受世人喜爱。

《三国演义》正面描写了英雄人物的英勇和忠贞,反映了权力斗争中的利害关系,突出了个人的智慧,勇敢和胆识。

作品中最显著的主题思想,就是“天下大乱而后尚,诸侯混战而复国”,阐述了明天

下大乱,混战不断,当国统一了才会有安宁时代的道理。

由此可以认识到,诸侯分裂,只会互相消耗从而导致整个国家的败亡,只有将诸侯联合起来,建立统一的中央集权,才能有效的维护国家的稳定与安宁。

《三国演义》也反映了一些深刻的社会及文化主题。

作品中,描写了权谋的斗争、智谋的抉择,反映出当时社会中人心惶惶,权势易主的混乱局面。

另外,作品中普遍反映出“以利为先”的思想,赞扬出人们自私自利、物极必反的思维方式,展现了当时的科技、军事、政治、法律、宗教等方面的思想意识,反映了当时的社会文化生活场景。

总之,《三国演义》的主题思想就是天下大乱而后尚,诸侯混战

而复国。

它反映了权力斗争中的利害关系、个人智慧和勇敢的重要性,也反映了当时社会中的混乱局面、以利为先的思想以及自私自利、物极必反的思维方式。

《三国演义》是一部显著的叙事文学作品,耐人回

味,它将永远活在我们心中,承载着伟大的历史和文化文明,为促进中华民族的联合而努力。

《三国演义》的文学思想解析

摘要

《三国演义》是中国古代小说的经典之作,它描绘了中国历史

上著名的三国时期的政治斗争和英雄豪杰的故事。

本文对《三国演义》的文学思想进行解析,主要包括人物形象塑造、忠诚与背叛、

智谋与勇武等方面。

人物形象塑造

《三国演义》中的人物形象塑造丰富多样,其中最具代表性的

是刘备、关羽、张飞、曹操、孙权等。

作者通过对这些人物的描写,展现了他们的品德和性格特点。

例如,刘备被描绘成仁义之君,关

羽被塑造成武艺高强的忠诚将领,曹操则是一个智勇双全的政治家。

忠诚与背叛

《三国演义》中的忠诚与背叛是一个重要的主题。

在这个动荡

的时期,人们的忠诚往往被考验,而背叛也是时常发生的。

通过对

各个人物的描写,作者展示了忠诚的力量和背叛的危害。

例如,关

羽对刘备忠心耿耿,而袁绍的部下颜良、文丑却因私心而背叛了他

们的主公。

智谋与勇武

《三国演义》中的智谋与勇武是不可分割的。

各个角色通过智谋和勇武的较量展示了他们的才华和能力。

曹操的奇谋百出,刘备的仁义之道,孙权的稳重冷静,都是《三国演义》中智谋与勇武的典型代表。

结论

《三国演义》作为中国古代文学的经典之作,通过对人物形象塑造、忠诚与背叛、智谋与勇武的描写,展示了中国历史上著名的三国时期的政治斗争和英雄豪杰的故事。

这些文学思想在中国文化中具有重要的地位,对后世影响深远。

说《三国演义》的思想倾向梅河口市山城镇中心校赵长胜《三国演义》是我国古代第一部长篇章回体小说,是历史演义小说的经典之作。

小说描写了公元3世纪前后以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。

在广阔的社会历史背景上,展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面,对后世产生了深远的影响。

本书语言生动、场面宏大、个性鲜明,塑造出曹操、刘备、关羽、张飞等许多不朽的历史人物形象,其出色的文学成就,使它的影响事实上已深入到中国文学、艺术及社会生活的方方面面。

作者是以儒家道德思想为中心,从维护封建统治立场出发,不但承袭了“正史”和平话戏曲中的一些封建意识,而且还根据当时封建统治需要有所强化,反映出封建正统观念,对统治权威的影响表现复杂的时代背景,是儒家思想的继承和发扬。

在复杂的历史思想下,他推崇“忠”“义”,主张用“王道”“仁政”治理天下。

向往仁政,反对暴政拥刘贬曹思想贯穿整个小说始未。

一、研究《三国演义》的思想倾向需注意两点:1、它是在集体创作的长期过程中形成的。

作者有民间艺人,也有封建文人,他们的政治,艺术观点和创作意图各有差别,在漫长时期的传说和口头,书面的艺术创作里,集纳和熔铸了不同时代的历史内容,所以《三国演义》表现出较为复杂的思想倾向。

2、它是一部历史小说,它虽然有一定的虚构和想象,但又必须受到历史的束缚,即故事的基本历史轮廓,重大的历史事件、主要任务、重大活动都必须符合历史事实,这就造成了作者的思想倾向,有时不免同历史事实产生矛盾。

二、“拥刘贬曹”思想形成的历史背景。

《三国演义》拥刘反曹的思想倾向既有作者主观思想的因素,也有客观历史原因。

思想倾向即个人主观感情,属于思想领域范畴。

但人是社会的人,不会也不可能孤立存在,他的社会属性,影响着决定着他的思想情感。

任何一种思想倾向不会凭空产生,也不会孤立存在的,它必然是一定的社会经济政治的反映。

因此,要探讨“拥刘反曹”思想倾向产生形成的背景,应从客观与主观两个方面来分析。

1、客观方面。

《三国演义》的成书经历了一个漫长的过程,其素材来源主要有两个方面:(一)是正史材料,即晋陈寿的《三国志》作者陈寿巴西安汉(今四川南充市)人,做过蜀国的观阁令史,此书以蜀汉为正统,对刘备和诸葛亮十分推崇。

南北朝时期南朝宋人裴松之的注。

(二)是广泛吸收了民间传说和野史笔记中的记载,以及戏曲演唱等民间艺术的内容。

据载三国故事早在公元四世纪时已开始在民间流传。

南朝刘义庆的《世说新语》辑录了一些民间传说中的三国故事。

唐代李商隐的《骄儿》诗云:或谑张飞胡,或笑邓艾吃。

”描写的是一个小孩模仿当时说书艺人讲说的三国故事情态。

这说明三国故事在九世纪的晚唐已广为流传了。

宋代“说话”艺术的“讲史”中有专说“三分”的艺人。

在北宋苏轼《东坡志林》中记载,“王彭曾云:‘涂巷中小儿薄劣,其家所厌苦,辄与钱,令聚坐听古话,至说三国事,闻刘玄德败,频蹙眉,有出涕者;闻曹操败,即喜唱快’。

”这段记载不仅说明了三国故事此时已非常生动,而且“拥刘反曹”的思想倾向也十分鲜明了。

在九至十三世纪的宋元间,戏曲、杂剧大为流行。

以三国故事为内容的剧目有《赤壁鏖战》、《襄阳会》、《骂吕布》等(元陶宗仪《南村辍耕录》)。

宋以后到元明之际杂剧中的三国戏见于著录的有六十余种,如“关羽过五关斩六将”、“三顾茅庐”、“赤壁之战”、“单刀会”、“白帝托孤”等。

此时,《三国演义》中一些重要情节已经成为杂剧的著名剧目了。

宋代张耒《明道杂志》记载:“京师有富家子,甚好看弄影戏,每弄至斩关羽,辄为之泣下,嘱弄者缓之。

”上述记载,可证明三国故事,在宋元时期已演变为多种艺术形式,登上了当时最高的艺术殿堂;也完全可以看出,“拥刘反曹”思想倾向已深入人心,存在于广大劳苦大众之中,存在于上层社会部分富家子弟中了。

2、主观方面。

《三国演义》的最后写定者是罗贯中。

罗贯中一般认为是元末明初人。

关于罗贯中的生平事迹,历史上记载不多,且多有争议,他的籍贯在学术界尚无定论,他的生卒年月很难确定,今人多认为大约生活在元末明初的1300——1400年间。

罗贯中的生平事迹不详,仅据由元入明的贾仲明在《录鬼簿续编》中记载:“罗贯中,太原人,号湖海散人。

与人寡合。

乐府、隐语,极为清新。

与余为忘年交。

遭时多故,天各一方。

至正甲辰(1364年)复会,别来又六十余年,竟不知其所交”,可以推断,罗贯中生活的年代为十四世纪的元朝末年。

“乐府、隐语,极为清新”,说明罗是文人,且文学才能不凡。

我们知道,元朝时期,民族矛盾十分尖锐,民族歧视非常严重,元朝时汉族读书人,政治地位低下。

科举废除后,文人的仕宦之路断绝。

没了科举进身之阶,经济上便会陷入困境,必然是生活无着,穷困潦倒。

罗贯中自号“湖海散人”是他不得志的明证。

元代十三世纪与西欧莎士比亚等名的《窦娥冤》作者关汉卿、《西厢记》的作者王实甫等人均生活在“瓦肆沟拦”等穷苦人民聚居的场所,推想罗贯中也是一样。

因此,这种独特的人生经历,特别的历史条件,罗贯中对广大劳苦大众的思想愿望是十分了解的。

元末社会混乱,统治者腐败残暴,贪官污吏横行,农民起义风起云涌,朱元璋、张士诚及陈友谅相继揭竿,元统治政权摇摇欲坠。

明代王圻《稗史汇编》说他是“有志图王者,还有一种说法是他(指罗贯中)曾在元末农民起义领袖张士诚手下做过幕僚。

如果上述材料可信,那么可以推想,罗贯中是受过儒家思想影响的读书人,不仅有才华,而且有理想,有抱负,有作为的封建时代的知识分子。

朱元璋统一中国,建立明王朝后,罗贯中退居林下,根据正史传说写成《三国演义》一书是可信的。

所以说“拥刘反曹”思想是罗贯中在独特的历史条件下,他特定生活经历的积聚与思想情感的升华,是他个人政治理想与抱负的产物,他从根本上否定了农民起义的历史作用。

鼓吹“英雄”史观、神权思想和封建迷信;提倡封建道德,特别宣扬“忠义”。

三、“拥刘反曹”思想的含义。

1、它是德治仁政理想与反暴政思想的反映。

德政仁君是儒家的一种治国理念,也是中国几千年封建统治阶级维护统治地位,愚弄人民群众的一种手段。

但是近千年三国故事流传过程中,广大劳苦人民不断受到暴政的迫害,身受其苦,痛入骨髓。

反对暴君孽政的思想情感十分强烈。

迫切渴望一个仁君德政的政治局面。

《三国演义》从内容中刘备的形象,总是仁民爱物,忠君信友,宽厚谦让,以恢复汉室为政治目的,以忠于桃园结义为生活信条,以解救百姓疾苦为行动准则。

曹操是乱臣贼子,奸诈、残忍、暴虐,是万恶之首的暴君典型。

他杀人不眨眼,不仅在争权位,报私仇,掠土争城时杀人如麻,连吕伯奢这样与父有八拜之交,而当他危难之际款待他都全家杀之,他的贴身侍卫、给他治病的华佗、患难舍身相助的陈宫、及孔融、杨修等都一样死在他手中。

“拥刘反曹”的思想,便是儒家的仁君理想与人民群众的民主要求—反暴政、反黑暗,崇尚光明的思想情感相结合的反映。

2、它是正统思想的表现。

何为正统思想?我国著名的历史学家翦伯赞说:“是与忠君思想有密切联系的以皇帝为中心的历史观“。

封建的正统思想是建立在天命论基础上的君权神授的思想,是皇权与神权相结合的产物。

是封建统治阶级维护其一家一姓统治地位的思想武器。

皇帝是真龙天子,具有至高无上的权利。

“四海之内,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

”“君要臣死,臣不得不死。

”还得说:“皇恩浩荡”,“谢主隆恩”等。

反对皇帝便是“大不敬”、大逆不道,就是“乱臣贼子”,“人人得而诛之”。

这是一种陈腐的、反动的思想,应该批判与否定。

对于《三国演义》“拥刘反曹”的思想倾向中含有正统观念因素,应做具体分析。

它产生的条件是外困重于内扰或内外交困这种特定现实土壤中产生的正统观念含有民族主义、爱国激情的内核,是在外来势力重压下,爱国主义的替代语,代名词。

这种“正统观念”在特殊历史时期内,例如,近代鸦片战争以后,八国联军入侵,现代史上抗日战争时期,在民族危亡的关头,能激发人们的爱国情思,民族感情。

因此具有一定的积极性。

3、唯心论的封建迷信思想倡导者,宣扬“英雄”史观。

据作者说,这些英雄人物之所以降生到世上来创造历史,统治人民,全都是执行上天的意指,所谓受命于天。

曹魏之所以破灭豪强,统一北方,固然是天命;刘备之终于做了皇帝,也是天命有归(第三十五回)。

第三十四回,写蔡瑁要害刘备,但由于“天意、神助”,刘备所骑得马竟然“一跃三丈”使他脱离了危险。

(第四十九回、五十回),写曹操在华容道之所以大难不死,是“天象”所定。

因此凡成王称帝者,总有“凤凰来仪”“黄龙屡现”的征象,而每一重要将帅战死,都有“帅旗忽折”“将星流坠”的预兆。

在封建社会里,“政权”“族权”“神权””夫权”,代表了全部封建宗法的思想和制度谁起来反抗就是逆天行事自取灭亡。

这也就进一步暴露了“英雄”史观到最后总是不得不乞灵于“天命”之类的唯心主义的幽灵。

四、“拥刘反曹”思想倾向在历史上的积极与消极作用。

《三国演义》“拥刘反曹”的思想,在统治阶级腐败、政治黑暗,贪官污吏横行不法,民不聊生的时代,它鼓舞着贫苦大众奋起反抗暴政、昏君、鼓舞着社会弱势群体进行武装斗争。

清代黄人在《小说小话》中有一段记载:“张献忠、李自成及近世张格尔、洪秀全等初起,皆乌合之众,羌无纪律,其后攻城略地,伏险设防,渐有机智……闻起皆以《三国演义》为玉帐之秘本。

”这些传说未必可靠,这里讲的也侧重于战术,但是《三国演义》中的“拥刘反曹”思想,对明、清两代的农民战争与农民起义的鼓舞作用是不容置疑。

在异族入侵,民族危亡的历史特殊时期,“拥刘反曹”思想中含有的民族意识、民族自尊、民族情结曾鼓舞着人民群众爱国爱家,抗击侵略者的斗争,也是不争的事实。

拥刘反曹”思想倾向的忠君、封建正统观念宣扬封建迷信的“英雄”史观,都是消极的,宿命论的唯心主义容易被统治阶级所利用。

例如,清代统治者就曾利用“忠君”思想,多次为关羽褒奖,到处建立关帝庙。

其目的便是借以宣传“忠君”“忠义”,模糊人民的斗争视线来转移矛盾斗争的方向,使人们甘愿受欺压被统治,这样巩固封建统治地位。

正统观念是消极的,这是一把双刃剑,在历史的特殊时期,起过一定的作用,在新时期必须加以否定和批判。

总之,《三国演义》这部小说基本上是站在儒家唯心主义的立场上,宣扬了封建的仁政、唯心的先验论和封建道德的思想。

从价值理性的角度,对三国纷争的历史以检视和叙述的,因而在某种程度上将历史的审视理化、政治的评判道德化了。

所谓的拥刘贬曹的倾向,就是由这一“道德伦理法庭”的审判而形成的结果。

拥刘贬曹不是盲目的,而是自觉,为一个共同目标:救国救民,他是历史正统思想的体现,是追求“仁政”反对“暴政”。

在历史上既有积极又有消极作用,应在历史唯物主义的角度进行批判与研究。

注释:【1】、罗贯中:《三国演义》人民文学出版社希望书库编辑委员会前言第1至20页部分句段1973年8月。