浅析 《三国演义》思想论文

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:4

关于《三国演义》的议论文关于《三国演义》的议论文经常有人问我:你觉得《三国》中谁是真正的英雄?我的回答由于年龄的增长而不同。

过去年幼的我自然是喜欢血染沙场的铁血武将。

我曾惋惜吕布的有勇无谋,曾哀叹关羽的轻狂殒身,曾替赵云感无奈,曾替张飞叹可惜…而刘备,哭哭啼啼;孙权,江东小儿;曹操,奸诈阴毒!再年长一点,开始喜欢诸葛亮之类的谋士人物,巧借东风、草船借箭…似乎他总能与神奇相连,就连死后,尸体也可吓走阴险狡诈的司马懿,真是“诸葛近妖”啊!时至今日,我早已摒弃了原来的看法。

武将再勇,终是匹夫!试问一人再强,可能强过百万雄师?谋士再智,不过臂膀!谏君王,辅主上,虽有重位,然其若无主不过闲士,主若无他却亦是君王。

放眼东汉之末,可称英雄者,不过尔尔。

而其中,必有孟德一席之地!《三国演义》的`“尊刘贬曹”思想,将很多人带入了误区,其中故意捏造、肆意篡改的很多情节使人们给曹操冠上了“一代奸雄”的称号。

诚然,曹操是枭雄,但他亦是英雄!董卓专政,凶狠残暴,天下百姓于水深火热中苦苦挣扎,是曹操义无反顾,假借献刀之名刺董,未遂而逃。

献帝落难,颠沛流离,唯有曹操率众相迎,虽有“挟天子令诸侯”之质疑,但谁能肯定他没有辅佐之心在胸?关羽叛逃,闯关斩将,曹操对其施以重恩却换来这般回报,最终也只是无奈一笑,任其离去…巧计刺董,见其热血;护帝安民,见其爱国;诚待关羽,见其豪迈!可恰恰相反,说他夺权谋位、横行朝野,阴险狡诈、工于心计,残暴嗜杀、多疑无情者倒是甚众。

试问,若无他护佑,献帝恐早就魂归黄土,诸侯恐早已称帝封王,且他终身未曾取献帝而代之,何为忤逆?战场作战,攻伐以谋,用智谋来获取战争胜利,何为狡诈?弑数人之命,可保全千万人之性命,即便佯梦杀人,也是为蒙蔽敌人,防范己身,而非肆意为之,何为嗜杀?至于性格多疑,确是弊处。

错杀吕伯奢使满村无辜枉死,误斩蔡瑁致使千万将士成殇,这是无法挽回之悲痛,也是曹操不可否认之过失。

但“宁可我负天下人,休叫天下人负我”之说,绝非曹操本人之言,至少原话不是如此,含义也决然不同。

论《三国演义》中的政治文化《三国演义》是中国古典文学名著,也是中国古代文学中的经典之作。

它以三国时期为背景,描写了一个群雄逐鹿的历史故事,反映了当时社会的文化现象。

本文将从《三国演义》中的政治文化出发,探讨其文化内涵和价值。

一、《三国演义》中的政治文化《三国演义》中的政治文化主要体现在以下几个方面:政治制度的多元性《三国演义》中的政治制度多元性是中国传统文化中的重要特点。

在《三国演义》中,政治制度的多元性是一种重要的文化现象,它是中国传统文化中的重要特点。

例如,曹操、刘备、孙权等人物的政治制度,就是政治制度多元性的重要体现。

这种政治制度多元性体现了中国传统文化中的政治制度多元性,它是中国传统文化中的重要特点。

政治文化的多元性《三国演义》中的政治文化多元性是中国传统文化中的重要特点。

在《三国演义》中,政治文化的多元性是一种重要的文化现象,它是中国传统文化中的重要特点。

例如,曹操、刘备、孙权等人物的政治文化,就是政治文化多元性的重要体现。

这种政治文化多元性体现了中国传统文化中的政治文化多元性,它是中国传统文化中的重要特点。

政治思想的多元性《三国演义》中的政治思想多元性是中国传统文化中的重要特点。

在《三国演义》中,政治思想的多元性是一种重要的文化现象,它是中国传统文化中的重要特点。

例如,曹操、刘备、孙权等人物的政治思想,就是政治思想多元性的重要体现。

这种政治思想多元性体现了中国传统文化中的政治思想多元性,它是中国传统文化中的重要特点。

二、《三国演义》中政治文化的文化内涵和价值《三国演义》中的政治文化具有丰富的文化内涵和价值。

首先,这些政治文化反映了中国传统文化中的政治制度多元性、政治文化多元性、政治思想多元性等特点。

例如,政治制度多元性、政治文化多元性、政治思想多元性等都是中国传统文化中的重要政治文化。

此外,这些政治文化也反映了中国传统文化中的政治制度多元性、政治文化多元性、政治思想多元性等特点。

其次,这些政治文化也反映了中国传统文化中的道德观念。

《三国演义》的军事思想探讨作者:刘会杰来源:《名家名作》2018年第01期[摘要]《三国演义》作为中国古典小说四大名著之一,成书于元末明初时期,其描写的主要是从东汉末年到西晋初年这一阶段的历史故事,内容丰富多彩,在《三国志》的基础上,运用夸张、美化、丑化等方式,一方面反映了较为真实的历史情况,另一方面也反映了当时社会的实际情况。

《三国演义》中对战争进行了非常细致的描写,其中也渗透了很多军事思想和谋略,对其进行相关的研究和探讨,不仅有利于更加深刻地了解著作的真正含义,还有更大的实践价值,可以吸收其中有利之处,运用到现代的军事训练当中,以备不时之需。

針对自身对《三国演义》这一著作的了解,对其中包含的军事思想等进行了简要的分析。

[关键词]《三国演义》;军事思想;策略;探讨[中图分类号]I06 [文献标志码] A [文章编号] 2095-8854(2018)01-0034-01我国古代的军事思想起源于奴隶社会时期,夏商周时代军事思想初见端倪,经历了春秋战国时期的发展,军事思想逐渐进入成熟阶段,自秦朝至五代时期经历了又一个快速发展的阶段,直到宋元明清时期我国军事思想形成了一个较为完整的体系。

《三国演义》中描述了上百次的战争场面,其中涉及很多军事思想,有的一场战争中甚至包含了很多种军事思想在里面,除去精彩的文字描写之外,还具有很强的现实意义,这也是《三国演义》在众多的小说中成为名著的原因之一,本文对其军事思想的体现做出了以下几点总结:一、选贤任能的用将之道俗话说“千军易得,一将难求”,这句话说明了良将是非常难得的,将领在战争中有着十分强大的作用。

重视将领的作用才能为战争的胜利奠定良好的基础。

选择将领也是十分重要的,“为将者,智、信、仁、勇、严,缺一不可”,这也就是说,作为将领综合素质要高。

具备两方面的条件之后,在用将方面要做到“用人不疑,疑人不用”,要有足够的信任,就像《三国演义》中周瑜之于孙权、黄盖之于周瑜等。

《三国演义》论文《三国演义》无疑是是历史演义小说的经典之作。

其中包罗万象,让人目不暇接。

这一学期,我研究了《三国演义》中的人物和姓氏,得出了一些观点。

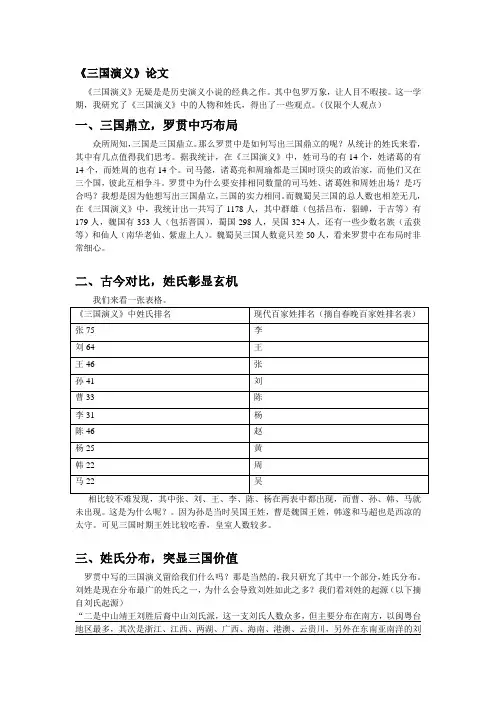

(仅限个人观点)一、三国鼎立,罗贯中巧布局众所周知,三国是三国鼎立。

那么罗贯中是如何写出三国鼎立的呢?从统计的姓氏来看,其中有几点值得我们思考。

据我统计,在《三国演义》中,姓司马的有14个,姓诸葛的有14个,而姓周的也有14个。

司马懿,诸葛亮和周瑜都是三国时顶尖的政治家,而他们又在三个国,彼此互相争斗。

罗贯中为什么要安排相同数量的司马姓、诸葛姓和周姓出场?是巧合吗?我想是因为他想写出三国鼎立,三国的实力相同。

而魏蜀吴三国的总人数也相差无几,在《三国演义》中,我统计出一共写了1178人,其中群雄(包括吕布,貂蝉,于吉等)有179人,魏国有353人(包括晋国),蜀国298人,吴国324人,还有一些少数名族(孟获等)和仙人(南华老仙、紫虚上人)。

魏蜀吴三国人数竟只差50人,看来罗贯中在布局时非常细心。

二、古今对比,姓氏彰显玄机我们来看一张表格。

相比较不难发现,其中张、刘、王、李、陈、杨在两表中都出现,而曹、孙、韩、马就未出现。

这是为什么呢?。

因为孙是当时吴国王姓,曹是魏国王姓,韩遂和马超也是西凉的太守。

可见三国时期王姓比较吃香,皇室人数较多。

三、姓氏分布,突显三国价值罗贯中写的三国演义留给我们什么吗?那是当然的,我只研究了其中一个部分,姓氏分布。

刘姓是现在分布最广的姓氏之一,为什么会导致刘姓如此之多?我们看刘姓的起源(以下摘自刘氏起源)“二是中山靖王刘胜后裔中山刘氏派,这一支刘氏人数众多,但主要分布在南方,以闽粤台地区最多,其次是浙江、江西、两湖、广西、海南、港澳、云贵川,另外在东南亚南洋的刘姓,也以源出中山的客家刘姓居多。

三是长沙定王刘发后裔长沙刘氏派,该派刘氏又分为南北两支:南支系当年留在长沙国的一支,如安成侯刘苍的后裔,主要分布在江西、湖南两省,并辐射到邻近的鄂、川、江浙、两广、云贵等省区;南支则是当年北迁南阳的东汉皇室后裔,主要分布在北方的华中、华北、华东地区,另外还辐射到朝鲜、日本等国。

浅谈《三国演义》中体现的中国传统文化——儒家思想作为“礼仪之邦”的中华,儒家思想是其思想根基。

中国四大名著之一的《三国演义》所包融的中国传统文化,可谓博大精深,书中处处尽显“中华之风”,特别是儒家的精神,在书中体现得淋漓尽致。

而书中的仁、忠和义尤为突出。

作为一名万民景仰的君主,必须爱民如子。

“仁义、仁政”、“民贵君轻”的思想在《三国演义》中具有深刻的体现。

《三国演义》中,刘备是“仁”的一个代表。

刘备任定州中山府安喜县尉期间,“与民秋毫无犯,民皆感化”。

刘备从当阳撤退时,虽形势危急,仍不肯抛弃跟随他而行的十几万百姓,可见,一个爱民的官员是受到百姓的爱戴的。

相反,“十常侍”被处死时,百姓“争食其肉”、董卓的暴行也使百姓恐惧反感,董卓死时,百姓“手掷其提议,足践其尸”。

《三国演义》通过对曹操的残暴奸诈的描绘和对刘备的宽厚仁爱的赞扬,表现出世人的对于“仁政”的向往。

可见,作为一个统治者,必须要有爱民之心,正所谓“仁者爱人”。

封建社会时代,“忠君”思想为统治阶级所倡导,在《三国演义》中,“忠君”的思想也是比比皆是。

曹操“挟天子以令诸侯”的举动从古至今为君子所不齿,关羽、诸葛亮等蜀将忠军爱国的行为被大家称赞,而刘备作为“中山靖王之后”,身为汉室的皇叔,是所谓的正统。

因而“拥刘反曹”的思想越来越严重。

由此可见这种“拥刘反曹”从根本上肯定了那个时代“忠君、爱国”。

谈及“忠君”,关羽、诸葛亮实为突出。

关羽的忠表现在,他身在曹营心在汉,曹操以高官厚禄留他,他不为所动,唯一看中的曹操给的礼物是那匹“赤兔马”,留下马的目的也是为了早日回到哥哥的身边。

关羽过五关斩六将,毅然带着两位嫂嫂回到刘备的身边。

这一方面表现他对兄弟的情义,也表现了他对所效忠国家的忠。

诸葛亮一生追随刘备,鞠躬尽瘁,死而后矣。

诸对于蜀汉的忠贞,他“受命于败军之际,奉命于危难之间”,发展了刘备不是很强大的事业。

忠心耿耿,兢兢业业,殚精竭虑,义无返顾。

刘备在白帝城临终托孤:幼主刘禅昏庸无能,贪图享乐,万不得已之时,丞相可取而代之,兴我汉室。

三国演义读书思想总结800字(精选5篇)三国演义读书思想总结800字篇1“少不看《水浒》,老不看《三国》”。

这是句在社会上流传很久的话,其实,这是封建社会统治者的一种愚民术。

他们认为青少年血气方刚,看了《水浒》会造反:年长者饱经世故,看了《三国》会变得老奸巨猾。

现在,这种偏见早已被打破,《三国》,《水浒》成了社会提倡阅读的优秀历史读物。

袁阔成在电视台上讲《三国》,吸引了千千万万听众的心;研究《三国》,《水浒》的书刊,文章汗牛充栋;以他们为底本改变的电影,电视,戏曲令人目不暇接。

中华民族,可以说从三尺孩童到银须飘拂的老人,常常喜欢在闲暇之际谈《三国》,论《水浒》。

然而,直到今天,人们讲《三国》,评《水浒》,都没有超出文学评论,文艺欣赏,历史考证的范围。

许多人公开反对那种“读了《三国》轨道的不良倾向,但《三国演义》还正是以“诡道”吸引人们的。

其实,读《三国》学诡道这并可怕,并不奇怪,本来就是顺理成章的事,因为这部小说是一部形象的兵书,在兵书里,“诡道”就是智慧的代名词。

俗话说:“乱世出英雄”。

在军阀争雄的战争角逐中,浪起涛翻,必然会涌现出一大批能军治国的人才。

像春秋战国时期的孙武,吴起,管仲,乐毅,孙膑等人,三国时期的曹操,诸葛亮,周瑜,司马懿,陆逊等,都是风云际遇,大显身手,各自都留下了不可磨灭的史记。

《三国演义》在详细地记载魏,蜀,吴三方龙争虎斗的历史情形中,刻画了军事家们那种气壮山河,叱咤风云的英雄风貌,对于我们学习和研究这段军事斗争史,有着极为重要的参考价值。

诚然,《三国演义》是一部“七分事实,三分虚构”的文学作品。

但也不能不承认,这部文学作品所写的战略战术,进攻与防御,失败与成功以及军事上的虚实奇正等等,基本上是合于军事科学原则和战争规律的。

许多虚构的故事,如“草船借箭”:‘空城计”等等,不仅在同时代可以找到事实的影子,而且在此前后也能找出与其十分相似的战例。

可见,这些虚构,源于战争生活,又高于战争生活,更能深刻地反映某些战争指导规律。

概述回望中国历史,悠悠五千年,积淀了璀璨的华夏文化。

中国文化映射着历史的光辉,展现着民族的风华。

中国新文化的发展处于探索状态,经历了众多起起落落,现代文化主要表现为一种快餐式文化。

为适应社会发展,越来越多的人将精力投入到能够直接带来利益的专业学习,对传统文化的关注逐渐淡漠。

但快餐文化不能作为人们永远的精神食粮,只能带给人们较多的空虚。

中国千年的传统文化,以伟大的思想为主体,带给人们思想的滋润,这也是中国文化经久不衰并且不断发展壮大的原因,是人们永远的思想启迪和精神寄托。

中国文学史中的经典作品数不胜数,比较有代表性的并为人所熟知传颂的是中国古典长篇小说“四大名著”,即《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》,它们有着极高的文学水平和艺术成就,细致的刻画和所蕴含的深刻思想都为历代读者所称道,其中的故事、场景、人物已经深深地影响了中国人的思想观念、价值取向。

可谓中国文学史上的四座伟大丰碑,也是世界宝贵的文化遗产。

作为“四大名著”之一的《三国演义》承载着无数文化精华,在浩瀚如烟的古典小说领域中如一座屹立不倒的高山,任沧海桑田如何变幻,其伟岸身姿始终不被湮灭。

不论是在艺术手法还是在思维深度上,它都代表了中国古典小说的巅峰之一,是悠悠中国文学史上灿烂辉煌的一笔。

《三国演义》为我们提供了阅历中国传统人文、社会、伦理、历史、地理、民俗、心理、处事策略的机会,在怡情悦性的同时,也让我们更深刻地理解自己的民族和文化。

基于以上原因,本文的研究就显得非常有必要,我在文化大背景下汲取冰山一角。

《三国演义》故事开始黄巾兵起义,结束于司马氏灭吴开晋,以描写战争为主,反映了魏、蜀汉、吴三个政治集团之间的政治和军事斗争,展现了从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云,并成功塑造了一批叱咤风云的人物,如残暴不仁的董卓、乱世奸雄的曹操、三顾茅庐的刘备、运筹帷幄的诸葛亮、羽扇纶巾的周瑜等,都给后人留下了极深刻的影响。

本文从“一、出场定型法的运用,二、反复渲染法的加强,三、长于对比烘托等手法”几方面详细探讨作者的写作技巧,试图找出作者塑造人物如此成功的原因。

论电视剧《三国演义》对原著主题的理解与把握 (人教版选修教学论文)《三国演义》原著有无主题,其主要倾向是什么?关于小说《三国演义》的主题问题,历来有许多不同的认识。

有的认为是“天下大事,分久必合,合久必分”,有的认为是“拥刘反曹的封建正统观念”,有的认为是“突出宣扬一个‘义’字”,有的认为是“为当时的市井细民写心”,还有的干脆主张“无主题”说。

如此等等,不一而足。

笔者认为,罗贯中的小说《三国演义》是有主题的,即“弘扬正义,贬斥邪恶,拥倡仁德,崇尚智慧”。

这十六字,既是这部作品思想之精华,也正是其数百年来经久不衰的巨大精神魅力之所在。

弘扬正义、贬斥邪恶,是《三国演义》原著思想的主要之点。

在小说中,刘备为帝室之胄,所行乃为绍续正统、兴复汉室,因而作者是将刘备集团作为正义一方来写的,书中到处洋溢着对刘备及其集团中主要人物的拥戴和颂扬,将许多优良品质都赋予刘备集团中人。

曹操有篡窃之心,挟天子以令诸侯,“名为汉相,实为汉贼”,其子曹丕果篡汉位,因而曹魏集团是被作为“邪恶”一方来演叙的,书中也到处充满着对曹操及其集团中人的丑化与贬斥。

至于书中的孙吴集团,则往往是在其与曹操集团对立时,便被描写为正义;而在其与刘蜀集团抗衡时,则又被刻画为非正义的一方。

就其书中所着意刻画的典型人物来说,刘备被塑造成了“仁德”的化身,关羽被塑造成了“忠义”的化身,诸葛亮被塑造成为“智慧”的化身,而曹操、司马氏父子则被描绘成了“奸佞邪恶”的化身。

即使在表现“智慧”方面,诸葛亮、姜维的智慧也被描写为正义凛然的“大智”,而曹操、司马懿、邓艾、钟会的智谋则都被描写成了奸邪不正的“小智”。

对于周瑜,其在赤壁之战前后与曹操为敌时,被描写为代表正义的“大智”;而在以诸葛亮、刘备为对手时则被描写为器量狭小、总逊一筹的“小智”了。

全书自始至终,作者匠心独运地调动一切手段来维护和完善正义、仁德的刘蜀一方,同时也极尽其致地刻画和贬斥奸佞邪恶的曹魏集团一方。

三国演义中诸葛亮形象及现实意义论文论文题目:《三国演义中诸葛亮形象及现实意义》摘要:《三国演义》是中国文学的经典之作,在这部作品中,诸葛亮乃是备受人们喜爱和钦佩的伟大智者。

本论文旨在分析《三国演义》中诸葛亮形象的塑造和他所具备的现实意义,深入了解他对历史和现实的影响。

论文以诸葛亮的聪明才智、高尚品质、深思熟虑和崇高目标等方面进行阐述,并探讨他在现代社会中的启示与意义。

1.引言1.1背景介绍:《三国演义》的影响和价值1.2诸葛亮的重要性:历史地位和形象渗透2.诸葛亮的聪明才智2.1奇才之名:顶尖智者的代表2.2智谋的施展:创造性思维与多变策略2.3学识广博:文化底蕴的体现3.诸葛亮的高尚品质3.1人格魅力:诚实守信,不愿背叛3.2公德情操:为国家民族而奉献3.3仁心仁术:关怀百姓,智慧用于社会造福4.诸葛亮的深思熟虑4.1思考问题:细致入微与周详设计4.2一步到位:目光犀利与长远规划4.3智者风度:机智应对和处事考虑5.诸葛亮的崇高目标5.1国家理想:全心全意为天下人着想5.2和平愿景:推崇人文主义,主张和解5.3道义追求:以伟人之心助人有所成就6.诸葛亮形象的现实意义6.1个人及领袖力量:榜样的力量及领导者的影响6.2教育意义:推崇知识、智慧与修养的重要性6.3社会团结:智者的力量与合作的必要性7.结论7.1诸葛亮的形象及影响力的总结7.2现实意义的提炼和发现7.3对现代社会的启示与借鉴1.罗贯中.(2024).《三国演义》.2.孙千毅.(2004).诸葛亮传奇.3.鲁迅.(1976).《随感录》.以上为论文的大致框架和分述,可根据需要进行补充、调整和扩展。

在论文中,可以通过引用小说中相关情节和对话,来具体分析诸葛亮形象的各个方面及对现实的意义。

同时,也可以借助相关学术著作和历史文献,对诸葛亮的形象和时代背景进行深入探讨。

论三国议论文论三国议论文在学习和工作中,大家都接触过论文吧,论文是描述学术研究成果进行学术交流的一种工具。

如何写一篇有思想、有文采的论文呢?以下是小编为大家收集的论三国议论文,仅供参考,大家一起来看看吧。

论三国议论文1东汉末年分三国,烽火连片不休听着这动听的歌声,使我不由得想与大家论三国,论一下三国人物。

首先,蜀军中的刘备,原为皇室后裔,胸怀大志,一心想中兴大汉。

并且此人宽宏大量,求贤若渴,三顾茅庐请诸葛亮出山,共谋大业是何等的耐心与爱才啊,他的仁义受后人所敬佩。

关羽、张飞、赵云、马超、黄忠等战将为蜀军之忠良,他们勇冠三军,忠勇双全。

再说魏君曹操,是奸雄。

此人野心大,做事果断而奸诈,挟天子以令诸侯之事便更加说明此人之奸。

而魏军的乐进、曹仁、李典、夏侯敦、张辽、典韦等大将则是曹操手下的忠将,他们武艺高强,忠于曹操;荀彧等谋士相当于曹操的左膀右臂。

东吴的孙权头脑清晰,聪明。

他手下的主力战将有吕蒙、太史慈、黄盖、甘宁、凌统等人;文有张昭、鲁肃,他们为东吴之崛起作出了巨大贡献。

东汉末年,天下纷乱,群雄割据,各谋大业,天下英雄豪杰层出不穷,合久必分,分久必合,到如今已有千年,回首过去,只留下无尽的'感慨!论三国议论文2《三国演义》乃是一篇著名小说,里面的情景虽然大多数是虚构的,但里面的惊心动魄还是很好。

小弟虽不才,但愿意说一说本人对三国的看法。

《三国演义》中诸葛亮无疑是最受人关注,罗贯中无疑不诸葛亮神话了,诸葛亮虽有知天象,晓地理的本事但不得不说罗贯中把诸葛亮的运气写得太好了,比如在草船借箭中如果曹操射的是火箭那诸葛亮就惨了,但我不知道是该说是罗贯中故意的还是说曹操太笨。

除了这一点诸葛亮还有一个特点~~预知未来,如在刘备去周瑜那里,那三个锦囊不得不令我折服,还有在他死后告诉姜维那几个办法让我无语,他为什么知道呢?对于诸葛亮就这点看法。

曹操大概是在《三国演义》最不受欢迎的了,作为一个奸雄,他有抱负有理想但在最后他所建立的国家为他人做了嫁衣我不知道是应该说他傻还是说他没想到未来。

《三国演义》论文“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……”提起这首词,人们都会想到四大名著之一的《三国演义》。

《三国演义》是我国四大名著之一,它丰富了我们的知识,受到了人们极大的欢迎。

《三国演义》讲述了从东汉末年到西晋初期,魏、蜀、吴三个国家从兴起到被司马炎统一的故事。

《三国演义》,全名是《三国志通俗演义》,是明代文学家罗贯中编著而成的。

由题目可知,这部小说是依据《三国志》写的,但是不向正史那样庄重,而是古代的白话文小说。

《赤壁之战》,是最令我印象深刻的一篇。

黄盖用了苦肉计,然后寄信假降。

这迫使曹操轻敌,因为周瑜他们的人数与曹军真是天壤之别。

然后,黄盖真的乘船来到曹营附近了,曹操真是高兴万分。

结果,黄盖放火烧了船,跳到另一条小船上。

那火船冲进曹营,曹军因为把船连起来,结果都被烧着了。

曹军死的和伤的不计其数,溃败,狼狈逃走。

这也说明了如果你的对手很弱,你的胜率很高,但还是不能轻敌。

我最欣赏的就是诸葛亮了。

他聪明过人,尤其是在《七擒孟获》这篇故事里,孟获虽然多次因为不服而被诸葛亮放走,但诸葛亮依然能抓住孟获,孟获终于投降了。

《三国演义》,我认为就是写三国的历史。

三国,是个动荡的时代,是个英雄辈出的时代。

这个历史,是我们不能忘记的。

《三国演义》的一大成功便是成功地塑造了许多个性鲜明的人物,比如:足智多谋的诸葛亮、义胆忠肝的关羽、粗中有细的张飞、忠厚老实的刘备、勇谋兼备的赵云、狡诈多疑的曹操、忌贤妒能的周瑜、恃才狂傲的祢衡等等。

而作者正是用对细节的刻画,来体现人物鲜明的特点。

「过五关斩六将」:当时关羽因为要保护二位嫂嫂及侄儿的情况下,不得已只好屈服于曹军之下,但关羽虽处在曹营下,却无时无刻地挂念的大哥,时时打听大哥的下落,直到有一天关羽终于知道大哥现处在河北袁绍那里,他赶快提刀跨马护送着两位嫂嫂及随行的女眷们乘车,到了东岭关口,因偏将孔秀执意要请示曹丞相之后,此时,关羽已怒火上升,就把孔秀劈成两半,消息传到洛阳,虽洛阳守将韩福和孟垣商量对策,但哪里是关羽的对手,两人都被关羽所劈死,像这样,关羽一连闯过五个关口,杀了六员守将,才渡过黄河,他虽然感到有些愧对曹操,但此时的他只想赶快和大哥碰面,杀了这么多人,也是没有办法的事。

试谈《三国演义》中的忠义思想

三国演义是我国古典文学中的代表作,里面充满了忠义的精神。

感

激涕零的诸葛亮,他把自己的一生奉献给了国家,以真正的忠义之心、宝贵的思想为后人示范,彰显了忠贞不受诱惑的高尚品德。

司马懿是

一个只看大局,不惜自投宋室的忠臣,在不同时期发挥着各自的作用,义无反顾地完成着总结使命。

孙权,他救了宋,保卫了江东,并且赋

予了自己民族宏图,确立了孙吴联盟,把东吴打造成一个强大的联盟,孙权以其强大的忠义品质,赢得了民心,使东吴遗留了深远的影响。

总的来说,三国演义的内容深刻地展示了内心坚定的忠义思想。

无论

是王者睿智的诸葛亮,还是忠君为民的司马懿,都用自己的行动体现

出了他们的忠义心态。

当他们看到公道无反顾、不畏权贵的孙权义无

反顾地承载着历史的使命时,也让读者受到了很大的感染。

这就是

《三国演义》所传递出来的忠义思想。

论三国演义的英雄论文(实用8篇)公益是一种无私奉献的行为,可以使我们的社会更加美好。

写公益总结时要注意文字流畅和逻辑清晰,条理分明,便于读者阅读和理解。

以下是一些公益活动的社会影响和改变,可以为我们的行动提供动力和目标。

论三国演义的英雄论文篇一曹操率军讨伐徐州刘备,刘备趁曹军未立稳时劫寨但被杀得大败。

刘备单骑冲出重围仓皇投奔袁绍,张张败走芒砀山,而关羽保护着刘备的妻小在下邳城死守。

后曹操爱关羽这个人才,便设计抓住关羽想让他归降。

后在曹将张辽的劝说下为了刘备的同生共死的盟约,和刘备的妻小,无奈才留了下来。

虽然身在曹营,锦衣玉食,待遇优厚,但一打听到刘备的消息后,乘着曹操送的赤兔马毫不犹豫地走了。

论三国演义的英雄论文篇二《三国演义》是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说。

下面是小编为大家整理的三国演义里的英雄事迹,如果大家喜欢可以分享给身边的朋友。

这件事情的真否无法考证,从记载来看,可能性还是有的。

相传,诸葛亮在临死前对后代说:“我死后,你们中的一个将来会遇到杀身大祸。

到那时,你们把房拆了,在墙里面有一个纸包,有补救的办法。

”诸葛亮死后,司马昭打下天下当了皇帝。

他得知:朝廷中的一员将军是诸葛亮的后代,便想治治他。

有一天,司马昭找了个借口,把这个将军定了死罪。

在金殿上,司马昭问:“你祖父临死前说了些什么?”这个将军就一五一十地把诸葛亮的话说给他听。

司马昭听后,使命令上兵们把房子拆了,取出纸包。

只见纸包里面有封信,上面写着“遇皇而开”。

土兵们把信递给,打开信,只见里面写道:“访问后返三步。

”昭立即站起身退后三步。

他刚站稳,只听“咔嚓嚓”一声响,龙案上面正对的房顶上,一根玉掉下来。

把桌椅砸得粉碎。

昭吓得出了一身冷汗。

反过来再看信后面写道,“我救你一命,请你留我后代一命。

”看完这封信,暗暗佩服诸葛亮的神机妙算。

后来.他把那个将军官复原职。

三国演义毕业论文三国演义:一个永恒的经典三国演义是中国文学史上一部不可忽视的巨著,无论是在文学、历史还是文化领域,都有着深远的影响。

作为一部描绘了中国历史上三国时期的小说,它不仅仅是一部娱乐读物,更是一本值得深入研究的毕业论文题材。

三国演义这部小说的作者是罗贯中,他以生动的笔触和丰富的想象力,将三国时期的历史人物和事件描绘得栩栩如生。

小说中的人物形象丰满,个性鲜明,如刘备、关羽、张飞等英勇豪杰,曹操、司马懿等智勇双全的谋士,以及孙权、周瑜等机智过人的政治家。

这些人物形象的塑造,不仅仅展现了作者的才华,更为读者提供了一个了解那个时代的窗口。

三国演义的故事情节曲折多变,充满了悬念和戏剧性。

从刘备的创业之路,到曹操与孙权的争霸之战,再到最终的三国鼎立,每个阶段都充满了挑战和冲突。

小说中的战争场面描写生动,战略和战术的施展也令人叹为观止。

这些战争场景的描写不仅仅是为了娱乐读者,更是为了探讨战争对人性的影响以及权力与道德的关系。

除了战争和政治,三国演义还涉及到了爱情、友情和忠诚等丰富的主题。

刘备与孙尚香、关羽与黄忠的爱情故事,刘备与诸葛亮、关羽与张飞的深厚友情,以及刘备与曹操、刘备与孙权之间的忠诚与背叛,这些情感纠葛使得小说更加丰富多彩。

通过这些故事,读者可以思考人性的复杂性,以及在权力和利益面前,人们的选择和抉择。

三国演义作为一部历史小说,也有着深刻的历史意义。

小说中所描绘的三国时期,是中国历史上一个重要的转折点。

这个时期的政治动荡和战争纷争,对中国历史产生了深远的影响。

通过阅读这部小说,读者可以了解到那个时代的社会背景、政治体制以及人民的生活状况。

同时,小说中也反映了一些历史事件和人物的真实性,对于研究历史有着一定的参考价值。

总的来说,三国演义是一部不可忽视的文学巨著,它不仅仅是一部娱乐读物,更是一本值得深入研究的毕业论文题材。

通过对这部小说的研究,可以深入了解中国历史、文化和人性的复杂性。

无论是从文学、历史还是文化的角度来看,三国演义都是一个永恒的经典。

论《三国演义》中的择主思想摘要三国既是英雄辈出的时代,也是谋士争雄的时代,在各大英雄的背后正是其谋士的精彩绝伦,他们各为其主,也为了自己在历史上留名而无不穷尽自己的智慧。

在这一时期时期涌现出很多卓越的人才,从《三国演义》中,我们会想到,袁绍的谋士许攸、武将张颌。

董卓的吕布,建立三足鼎立后的曹操、刘备、孙权三分天下。

即曹魏、蜀汉和东吴政权。

魏国有谋士郭嘉、荀彧、程立、司马懿,战将典韦,虎痴许褚等,蜀国有诸葛亮、关羽、张飞、赵云、马超、黄忠等。

吴国有儒将周瑜、陆逊、鲁肃、吕蒙等。

就是这个一个时代,曹、刘、孙三人对于自己的下属却有着不同的看法,他们考验着下属,但他们的下属同时也在审视着自己的主公。

谋士和武将有着自己的择主之道,他们不仅为了生活,更是为了心中高远的鸿鹄之志。

本论文将主要以三国历史为背景,以择主选士的思想为中心,将会交待三国的时代背景以及作者所处的时代借以解释上述因素对择主思想的影响,进而举例说明,从谋士与主公关系以及人物性格特点角度出发研究谋士择主的思想内容,对择主思想对后世的影响展开探讨。

关键词:择主;良才;明主;ON THE CHOICE OF THE MAIN IDEAS IN THE ROMANCE OF <THETHREE KINGDOMS >ABSTRACTThe three kingdoms are not only the times of heroism, but also the time for the men to compete for the male. Behind the great heroes, they are the best of their advisers. They are the masters of each of them, and they also have their own wisdom in order to keep their name in history. During this period, a lot of brilliant talents emerged. From the romance of the Three Kingdoms, we would think of Yuan Shaode, his advisor and Xu Zhang. Dong Zhuo, Lv Bu, Cao Cao, Liu Bei after the establishment of a situation of tripartite confrontation, Sun Quan three points in the world. Cao Wei, Wu and Shu Han regime. In the state of Wei, Guo Jia, Xun Gong, Cheng Li, Sima Yi, the war will be the war, the tiger's idiot Xu Chu and so on, Shu Kingdom has Zhu Geliang, Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, Ma Chao, and so on. Wu Guoyou, Zhou Yu, Lu Su, Lu Lu Xun, Lu Meng etc.. This is a time when Cao, Liu and sun have different views on their subordinates. They test their subordinates, but their subordinates are also looking at their own masters at the same time. Advisers and generals have their own choosing main road, they not only to live, but also to the hearts of lofty lofty ambition. This paper will mainly take the history of the Three Kingdoms as the background, take the thought of the choice of the main choice as the center, and will explain the background of the Three Kingdoms as well as the times of the author to explain the influence of the above factors on the choice of the main thought, and then give an example toillustrate the study of the choice of the counsellor from the relationship between the master and the Lord and the character character. I want to discuss the influence of choosing the main idea on later generations.Key words:choosing the LORD; people; democracy;目录一前言(一)《三国演义》内容的研究范围及趋势二罗贯中与《三国演义》的历史文化背景与择主思想的关系(一)《三国演义》的历史文化背景(二)《三国演义》中蕴含的择主思想三生为汉臣死为汉鬼荀文若引决自裁四良木而栖良主而事(一)诸葛孔明鞠躬尽瘁死而后已(二)赵子龙战功卓著五手足情深至死忠贞兄弟同心其利断金六弃暗投明待甲以戈魏文长择主而降七结论八参考文献九致谢一前言在当今中国新时期文化思想的影响下,人们思想进一步解放,新的文学理论、文学研究方法将不断涌现,推动《三国演义》研究的继续深入。

《三国演义》的文学思想解析

摘要

《三国演义》是中国古代小说的经典之作,它描绘了中国历史

上著名的三国时期的政治斗争和英雄豪杰的故事。

本文对《三国演义》的文学思想进行解析,主要包括人物形象塑造、忠诚与背叛、

智谋与勇武等方面。

人物形象塑造

《三国演义》中的人物形象塑造丰富多样,其中最具代表性的

是刘备、关羽、张飞、曹操、孙权等。

作者通过对这些人物的描写,展现了他们的品德和性格特点。

例如,刘备被描绘成仁义之君,关

羽被塑造成武艺高强的忠诚将领,曹操则是一个智勇双全的政治家。

忠诚与背叛

《三国演义》中的忠诚与背叛是一个重要的主题。

在这个动荡

的时期,人们的忠诚往往被考验,而背叛也是时常发生的。

通过对

各个人物的描写,作者展示了忠诚的力量和背叛的危害。

例如,关

羽对刘备忠心耿耿,而袁绍的部下颜良、文丑却因私心而背叛了他

们的主公。

智谋与勇武

《三国演义》中的智谋与勇武是不可分割的。

各个角色通过智谋和勇武的较量展示了他们的才华和能力。

曹操的奇谋百出,刘备的仁义之道,孙权的稳重冷静,都是《三国演义》中智谋与勇武的典型代表。

结论

《三国演义》作为中国古代文学的经典之作,通过对人物形象塑造、忠诚与背叛、智谋与勇武的描写,展示了中国历史上著名的三国时期的政治斗争和英雄豪杰的故事。

这些文学思想在中国文化中具有重要的地位,对后世影响深远。

中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育汉语言文学专业毕业论文析《三国演义》中曹操形象及文学思想姓名:学校:学号:指导教师:定稿日期:目录摘要 (1)关键词 (1)一、汉末三国最杰出的人物 (1)二、曹操在政治上的卓越表现 (2)三、曹操的性格特点 (2)四、曹操英雄至奸雄的转变 (3)五、曹操在文学创作方面的建树 (3)六、总结 (4)参考文献 (4)论析《三国演义》中曹操形象及文学思想摘要:在汉末三国时期的众多人物中,历史贡献最大,同时又是历代评价争议最多、分歧最大的,首推曹操。

而在《三国演义》塑造的众多艺术形象中,内涵最复杂,并一再引起争议的,也是曹操。

曹操是一位兼具史学和文学双重属性的人物,也是众多研究者关注的焦点人物之一。

史书中的曹操和《三国演义》中塑造的这一人物之间存在很大的差距。

这种差距不是短期形成的,更不是被凭空杜撰的。

曹操形象随中国历史发展而不断变化。

史书关于曹操事迹的记载基本尊重历史史实,大体相同,但由于各时代作者正统观念差别甚大,史家对曹操褒贬不一,对于史实记载侧重点各异,选材也完全服从其本身的历史观念和编撰思想,甚至遍采野史、笔记、小说和民间话本,进行歪曲演绎。

西晋陈寿坚持正魏寇蜀论,《三国志》中的曹操唯才是举、足智多谋、南征北战、功勋卓著,基本符合历史事实。

至裴松之,伪魏正蜀论逐渐兴起,裴松之遍采野史,《三国志注》中奸诈残忍、欺君犯上的曹操形象凸显。

南宋朱熹提出融会纲常名教的正统论,以此思想为指导撰修《资治通鉴纲目》,其中的曹操成为被批判的典型篡贼,朱熹以此扶纲常、植名教,垂法万世。

至元末明初《三国演义》,已经融会思想家、史家、民间伪魏正蜀论和拥刘反曹倾向,正史、野史、笔记、小说,兼收并蓄,熔于一炉,曹操成为古今来奸雄中第一奇人。

本文以曹操在不同时代的作品体裁及事迹为主线,汇聚了史书、笔记小说、平话、诗文、戏曲、小说中各个体裁中的曹操形象,探究了曹操这一人物形象的流变过程。

浅析《三国演义》思想论文浅析《三国演义》思想论文浅析《三国演义》思想论文

浅析《三国演义》的思想倾向

【摘要】《三国演义》的成书过程经历了一个由面见流传过程当中群众整理到后代作价定稿这样一个复杂漫长的过程,时代不同,阶层不同,作品当中融入的思想就不同。

【关键词】浅析《三国演义》思想

一分析《三国演义》思想倾向必须注意的几点

第一,《三国演义》的成书过程经历了一个由面见流传过程当中群众整理到后代作价定稿这样一个复杂漫长的过程,时代不同,阶层不同,作品中融入的思想就不同。

第二,作为一个历史演义小说,它虽然有一定的虚构和想象,但又必须受到历史的束缚,即故事的基本历史轮廓,重大的历史事件、主要任务、重大活动都必须符合历史事实,这就造成了作者的思想倾向,有时不免同历史事实产生矛盾。

二《三国演义》的思想之一“拥刘反曹”

仔细阅读《三国演义》我们可以看出,《三国演义》是把蜀汉作为中心来描写。

拥护刘蜀唾弃曹魏。

第一,从作品篇幅来看,全书共120回,1~50回主要写赤壁之前,各路诸侯镇压黄巾起义和讨伐董卓的过程,实际上是交代了“三国鼎立”的来龙去脉和斗争背景。

51~115回主要写刘备集团的兴衰成败的曲折过程。

第16~120回写三国先后被消灭,统一于晋,可以看出,刘备集团兴起的最晚而又衰败的最早,且在三国之洪力

量最弱,这是历史事实,是小说作家所无法改变的。

虽然如此,作者在构思时却表现了他的偏爱,将全书的主要篇幅留给了刘备集团。

第二,从三国关系的处置上看:刘备集团是三国当中最弱小的,然而作者却把它作为中心,将最强大的曹魏作为蜀汉的对立面,将孙吴置于从属地位,刘备集团在对付主要敌人曹魏的过程中,对东吴是又联合,又斗争。

全书的这种整体构思和布局就是由小说拥刘反曹的主题思想决定的。

第三,从人物形象的塑造上来看:《三国演义》中塑造了的两个最具血肉感,给人影响最深的人物形象,即:刘备和曹操。

这两个人物形象是作者用心创造出来的,古今中外的任何小说中都很少有像刘备和曹操这样对比如此鲜明的形象,书中鲜明的将刘备写成了受人民群众欢迎的仁君形象,写成了忠厚仁义的化身;而将曹操写成了人民群众憎恶的暴君形象,写成了奸诈残忍的化身。

第四,从封建正统思想来看:谈到《三国演义》中的封建正统思想,现在所有的学者都有统一的思想,即“正统”就是与忠君思想有密切联系的“以复帝为中心的历史观。

”在曹操与刘备当中,刘备是汉室嫡系,要继承大统就非刘备莫属,其他任何人一统天下,都被视为篡权夺位。

曹操他抚各汉相,实则是汉赋,他“挟天子以令诸侯”,想通过这种方式来吞并诸侯,一统天下,因此,《三国演义》不仅将曹操作为一个“乱世奸雄”来刻画,更作为一个“乱臣贼子”来训话。

与此相反,刘备仁德爱民的形象,也是从属于他忠于汉室,是“汉室之胄”这一中心的,书中处处都突出了他“以仁义躬行天下,仁义布于四海”这一特点。

细读《三国演义》我们便会发现,无论是刘备的称王称帝,还是曹操的篡汉自立,本质上都没什么区别,目的只有一个,便是雄霸天下。

唯一不同的便是刘备打着“匡扶汉室”的旗号,而曹操则采用了“秦天子以从众望”的手段。

但这都不过是一种图霸称王地策略手段。

然而作者肯定和歌颂刘备,因为他是“汉室之胄”,夺取天下便是“继承汉统”,是名正言顺的。

同时又时刻不忘否定和批驳曹操,就因为他姓曹,所以便是“篡位逆臣,乱臣贼子”。

三《三国演义》的“忠义”思想

小说一开头就提到“桃园三结义”。

刘玄德、关云长、张翼德三人,采用民间结义形式,撮土为炉,捻草为香,异姓结为兄弟,并誓曰:“同心协力,救困扶危;上报国家,下安黎明,不求同年、同月、同日生,但愿同年、同月、同日死。

”这体现的是民间的“信义”,例如:在26开回“袁本初败兵拆将,关云长挂印封金”中写到曹操谋士“程昱”说“关云长有万夫不敌之勇,希主用智谋收之”。

曹操便设计擒住了关云长,关云长暂住曹营后,曹操因爱才,欲留住关云长,便让张辽前去试探他。

张辽问:“兄与玄德交,比弟与兄交如何?”关羽回答说:“我与兄朋友之交也;我与玄德是朋友而兄弟,兄弟而主臣也,岂可共论乎?”从这一点看来,关羽已经以君臣关系来看待刘备了。

又如曹操为留住关羽,先是为关羽修宅

一座,紧接着又送去金银器皿,自从关羽到许昌后,曹也待之甚厚,三日一小宴,五日一大宴,并送美女十人侍奉,然而关羽最终依然弃曹操而去,后人有诗赞曰:威倾三国著英豪,一宅分居义气高,奸相枉将虚礼待,岂知关圣不降曹。

关羽的这种言行,就连曹操也大为赞叹曰:“事主不忘其本,乃天下之义士也!”并教育他的属下说:“不忘故主,来去明白,真丈夫也。

汝等皆当效之。

”在这里“事主不忘其本,不忘故主”强调的便是“忠”。

关羽曾写信向刘备表达他的赤胆忠心,其中有几个字可视为关羽人生的写照:“义不负心,忠不顾死”。

“义”和“忠”是关羽最为突出的特色,所以可以说关羽便是“忠义”的化身。

再看诸葛亮。

诸葛亮形象的主要特点是“多智”,然而在他的身上也表现出了非常突出的“恩义”和“忠义”思想。

例如在37回“司马徽再荐名士,刘玄德三顾茅庐”中写到刘玄德不顾寒冬雪天,躬请卧龙,卧龙感其知遇之恩,便出山辅佑,用他自己的话说就是“吾受刘皇叔三顾之恩,不可不出”。

因此,在85回以前,诸葛亮所做的一切都是为了报答刘备,在三个国家中,蜀国最小,它崛起于蛮荒之野,崛起于夹缝之间,即使到了最艰难的时刻,诸葛亮依然没有弃刘备而去,这其中蕴含的不仅是“恩义”,更是一种“臣子对君主”的“忠义”。