香港中银大厦 建筑概论

- 格式:doc

- 大小:478.00 KB

- 文档页数:5

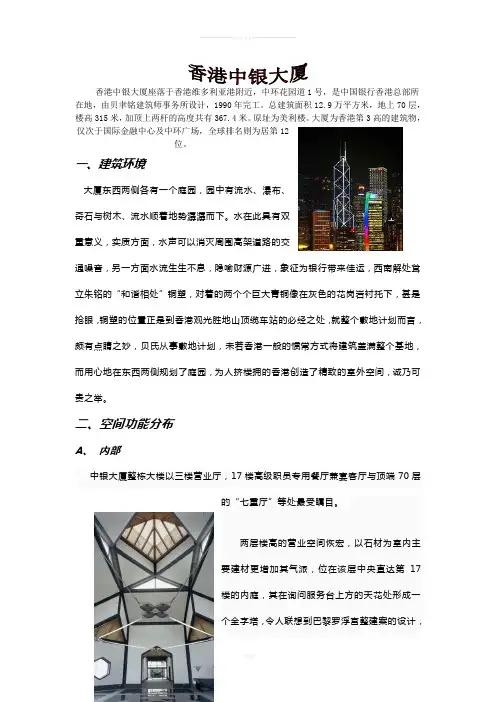

1号,是中国银行香港总部所在地,由贝聿铭建筑师事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

原址为美利楼。

大厦为香港第3高的建筑物,仅次于国际金融中心及中环广场,全球排名则为居第12位。

一、建筑环境大厦东西两侧各有一个庭园,园中有流水、瀑布、奇石与树木、流水顺着地势潺潺而下。

水在此具有双重意义,实质方面,水声可以消灭周围高架道路的交通噪音,另一方面水流生生不息,隐喻财源广进,象征为银行带来佳运,西南解处耸立朱铭的“和谐相处”铜塑,对着的两个个巨大青铜像在灰色的花岗岩衬托下,甚是抢眼,铜塑的位置正是到香港观光胜地山顶缆车站的必经之处,就整个敷地计划而言,颇有点睛之妙,贝氏从事敷地计划,未若香港一般的惯常方式将建筑盖满整个基地,而用心地在东西两侧规划了庭园,为人挤楼拥的香港创造了精致的室外空间,诚乃可贵之举。

二、空间功能分布A、内部中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

两层楼高的营业空间恢宏,以石材为室内主要建材更增加其气派,位在该层中央直达第17楼的内庭,其在询问服务台上方的天花处形成一个金字塔,令人联想到巴黎罗浮宫整建案的设计,同样是金字塔造型,两者有着不同的空间意义,罗浮宫一案是由玻璃形成一个罩覆的实体空间,中银大厦是在一个实体空间中塑出虚负的空间。

贝氏极为知名的华盛顿艺廊东厢,在东西两廊间的广场,有数个小金字塔错落地分布在喷泉,这些小金字塔是以其雕塑性来丰富景观代间,同时为两廊之间的地下通道采光,若追根究底贝氏采用的最早之金字塔造型,是拟建于剑桥的肯尼迪纪念图书馆,该案因为基地未获解决而夭折,这四个案子的金字塔尺度大为殊异,唯一共同点是皆具有采光的功能。

17楼是第一个有斜面屋顶的楼屋,斜面达7层楼高,在北侧的休闲厅,透过玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看到营业大厅,空间的流畅性在此再现得淋漓尽致。

香港中银大厦及其美学价值赵云娟(大连工业大学研究生学院,辽宁大连116034)摘要:香港中银大厦是香港的标志性建筑,同时也是世界上很具有代表性的建筑物之一,由华裔设计师贝聿铭所设计。

无论是造型还是内部结构都具有很高的美学价值,值得我们细细推敲。

关键词:中银大厦;结构;美学价值作者简介:赵云娟,大连工业大学艺术设计学院硕士研究生香港中银大厦,是中银香港的总部。

由贝聿铭建筑事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

建成时是香港最高的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天大厦。

结构采用四角十二层高的举行钢柱支撑,室内无一根柱子。

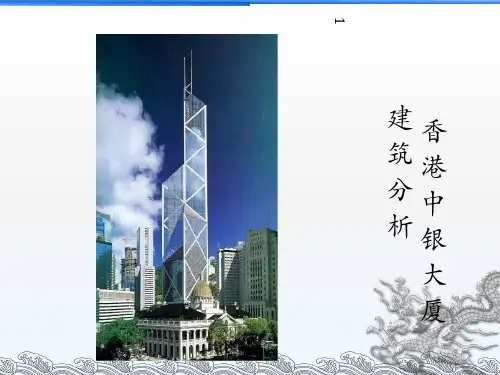

仔细观察中银大厦,会发现很多贝氏作品惯用的设计,以平面为例,中银大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,使得各个立面在严谨的几何规范内变化多端。

设计基本上没有自我表现的动机,其落脚点更侧重于社会。

中银大厦的外型像竹子的“节节高升”,象征着力量,生机,茁壮和锐意进取的精神;基座的麻石外墙代表长城,代表中国。

这也应证了贝聿铭先生的设计理念,他始终坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变换花样、哗众取宠,建筑应该是千秋大业,要对社会、历史负责。

一.中银大厦和其内部做具体的分析香港中银大厦自1982年底开始规划设计,至1990年3月19日银行乔迁开始营业,历时六年有余,大厦基地面积约8400平方米,是一块四周被高架桥道路“缚绑”着的局促土地。

要满足楼地板面积需求,要在高楼林立的香港中环区“出人头地”,唯有向高空发展,这就是如今315米的主要原因之一。

中银大厦楼高加上当地台风季节强劲的风力,使得建筑物的结构系统需要非比寻常的解决方式。

结构工程师罗伯森,这位ENR杂志1989年的风云人物,向贝氏建议采用合成的超强结构体,即以钢组构成盒状,内灌注混凝土,以之做为抗风力暨承重的主干。

中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

建筑设计思维创作是思维活动、规则约束和个性表达三大方面互相协调的过程。

其中思维活动作为一条主线贯穿设计的始终,它对建筑的最终风格和效果起到了决定性作用。

思维活动就是构思的过程,涉及到建筑师潜在的、深层次的个人素质和性格背景,包含了建筑师对各种不同方案中功能、结构、形象、空间、意境等因素的把握,是建筑创作中最难以明确表达,也是不同建筑形式之所以吸引人的魅力所在。

思维活动可以归纳为思维构建、思维发展和思维完善三个阶段。

在这个过程中如何把握上述因素,发挥思维的个性特征?下面我们通过现代主义大师贝聿铭先生的建筑实例进行探讨。

1982~1991年,贝聿铭接受并设计完成了香港中国银行区域总部。

782006,13赴蒋该建筑位于香港中环区花园道上,维多利亚港附近,共70层,高度达368米,占地面积约8400m2,总建筑面积达128600m2,建成时是香港最高的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天大厦。

分析一:建筑所在他的堕等设计思维的建立首先应该考虑的是建筑所处的地段环境,可以通过现场勘察,相关信息的收集来进行,目的是形成建筑的基本体量和功能。

贝聿铭接受这一设计任务时已经确定了1997年香港回归,基于历史的原因,中国银行的建造有着更重要的象征意义。

大厦基地处于四周被高架道路“绑缚”着的局促用地,周围高楼林立,既要满足建筑使用面积的需求,又要确立中国银行在香港这座金融城市的地位,而且基地所处的位置正好在机场飞行航道之外,因此,建筑向高空发展是一个不错的选择。

在设计过程中,贝聿铭更加注重功能的合理和满足。

该建筑位于崎岖的山地之中,大厦南北两侧的入口标高相差一层,较好地顺应了地势。

建筑的正面朝向港湾,具有广阔的视野,临窗眺望,绚丽的海港风光一览无余。

除此之外,大厦内部功能设计更加令人惊叹和赞赏。

两层高的营业厅空间恢宏,尽显气派:中央询问台上方的天花呈锥形逐渐向上收分,造型独特,新颖别致;17层北侧的休闲厅,透过倾斜的玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看 万方数据万方数据到营业大厅,空间的流畅性再现得淋漓尽致:顶层大空间宴会厅,高斜屋面,尺度宏伟,创造了一个充满阳光的玻璃厅,将人们对空间的感觉引进至高的层次。

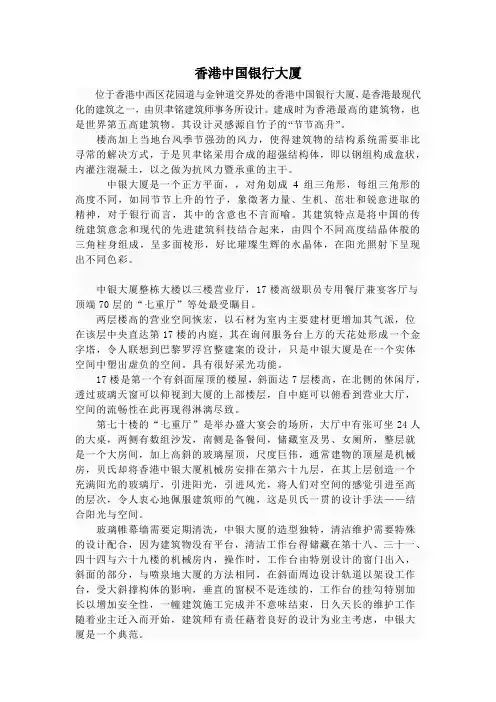

香港中国银行大厦位于香港中西区花园道与金钟道交界处的香港中国银行大厦,是香港最现代化的建筑之一,由贝聿铭建筑师事务所设计。

建成时为香港最高的建筑物,也是世界第五高建筑物。

其设计灵感源自竹子的“节节高升”。

楼高加上当地台风季节强劲的风力,使得建筑物的结构系统需要非比寻常的解决方式,于是贝聿铭采用合成的超强结构体,即以钢组构成盒状,内灌注混凝土,以之做为抗风力暨承重的主干。

中银大厦是一个正方平面,,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,如同节节上升的竹子,象徵著力量、生机、茁壮和锐意进取的精神,对于银行而言,其中的含意也不言而喻。

其建筑特点是将中国的传统建筑意念和现代的先进建筑科技结合起来,由四个不同高度结晶体般的三角柱身组成,呈多面棱形,好比璀璨生辉的水晶体,在阳光照射下呈现出不同色彩。

中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

两层楼高的营业空间恢宏,以石材为室内主要建材更增加其气派,位在该层中央直达第17楼的内庭,其在询问服务台上方的天花处形成一个金字塔,令人联想到巴黎罗浮宫整建案的设计,只是中银大厦是在一个实体空间中塑出虚负的空间。

具有很好采光功能。

17楼是第一个有斜面屋顶的楼屋,斜面达7层楼高,在北侧的休闲厅,透过玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看到营业大厅,空间的流畅性在此再现得淋漓尽致。

第七十楼的“七重厅”是举办盛大宴会的场所,大厅中有张可坐24人的大桌,两侧有数组沙发,南侧是备餐间,储藏室及男、女厕所,整层就是一个大房间,加上高斜的玻璃屋顶,尺度巨伟,通常建物的顶屋是机械房,贝氏却将香港中银大厦机械房安排在第六十九层,在其上层创造一个充满阳光的玻璃厅,引进阳光,引进风光,将人们对空间的感觉引进至高的层次,令人衷心地佩服建筑师的气魄,这是贝氏一贯的设计手法——结合阳光与空间。

玻璃帷幕墙需要定期清洗,中银大厦的造型独特,清洁维护需要特殊的设计配合,因为建筑物没有平台,清洁工作台得储藏在第十八、三十一、四十四与六十九楼的机械房内,操作时,工作台由特别设计的窗门出入,斜面的部分,与喷泉地大厦的方法相同,在斜面周边设计轨道以架设工作台,受大斜撑构体的影响,垂直的窗棂不是连续的,工作台的挂勾特别加长以增加安全性,一幢建筑施工完成并不意味结束,日久天长的维护工作随着业主迁入而开始,建筑师有责任藉着良好的设计为业主考虑,中银大厦是一个典范。

介绍香港中银大厦的作文《香港中银大厦:独特的建筑奇观》一提到香港的地标建筑,那中银大厦肯定是不能不提的一个。

这中银大厦就像一个超级巨人稳稳地站在香港的土地上。

我第一次看到中银大厦的时候,那瞬间震惊得嘴巴都快合不上了。

那大厦的外观特别独特,它像是由一节一节的方块堆积起来的,不过这个堆积可是非常有讲究的。

大楼的底部相对宽大,就像一个有着坚实根基的练武之人扎着马步呢,而随着楼层的增高,那些方块逐渐变小,整个大厦看起来既有一种层层累进的感觉,又充满了强烈的节奏感。

这些方块可不是随随便便的形状,它们的棱边就像是被精心打磨过的宝剑刃口,在阳光下闪着冷峻的光。

我那天刚好站在大厦不远处的一个小广场上观察它。

有个卖冰激凌的小推车就在旁边,那冰激凌的香味一阵一阵地飘过来。

可是我的注意力全都被中银大厦吸引走了。

我发现大厦的玻璃幕墙特别干净光滑,就像一面巨大的镜子。

而且它还会随着时间和天气的变化耍小把戏呢。

早上太阳刚出来的时候,阳光洒在玻璃幕墙上,闪着柔和的金光,让人觉得这大厦好像裹上了一层黄金甲;到了中午,阳光变强了,那反射出来的光刺得人眼睛都快睁不开了,这个时候的大厦就像一个散发着强大气场的硬汉,拒绝任何人的直视。

我看着大厦旁边来来往往的人们。

有个年轻的小伙子背着个大背包,一边走一边仰着头看大厦,结果一个不小心撞到了路边的垃圾桶上,他自己也顾不上疼,还在那笑着跟身边的朋友说着大厦看起来有多酷。

还有一群小朋友被老师带着路过这里,小朋友们叽叽喳喳地就像一群小麻雀,都在指着大厦问老师问题。

有个小孩还奶声奶气地说这个楼像他搭的积木呢。

再看看大厦的周围环境,那周围全是一些高楼大厦,就像一群小弟围绕在中银大厦这个大哥的身边。

不过中银大厦可不会被它们给比下去,它就像一颗最耀眼的星星在这个繁华都市的星图里闪闪发光。

我绕着大厦走了一圈,想要仔细欣赏它的每一个细节。

我发现大厦底部有一些很精致的雕塑和装饰,可能很多人走过都会忽略掉,但我觉得这些小细节就像是给大厦这个巨人穿上了一双有着精美花纹的鞋子一样。

中银大厦中国银行(BOC)塔位于花园路1号,一个蓬勃发展,活动的中心在香港的商业和金融中心。

构造了一个为期四年四个月1985年四月开始了建设。

完成于1989八月占用的楼房,中银大厦Bank of China (BOC) Tower is locatedat No.1, Garden Road, a flourishing centreof activity in Hong Kong's business andfinancial core. The building wasconstructed over a period of four years andfour months commencing in April 1985.Completed for occupancyin August 1989, the building w在可1990打开,地面以上水平,四地下层停车场提供高耸的70层。

315米和50米两桅杆奇塔结构给建筑有抱负的身高367.4米1989,–它,使它和世界的高度第五在香港最高的。

它仍然是一个在香港最高的写字楼。

as opened in May 1990, towering 70 floors above the ground floor level and offering parking in four basement levels. The tower structure of 315 metres and two masts of 50 odd metres give the building its aspiring height of 367.4 metres – which, in 1989, made it the tallest in Hong Kong as well as the fifth by height in the world. It is still one of the tallest office buildings in Hong Kong.中银大厦是世界著名的美籍华人建筑师贝聿铭的杰作。

香港中国银行大厦百科名片香港中国银行大厦 (Bank of Ch位于香港中西区花园道与金钟道交界处的香港中国银行大厦,是香港最现代化的建筑之一,由贝聿铭建筑师事务所设计。

该大厦曾经是香港最高和世界第5高的建筑。

建筑的顶部为会议中心,一般公众不被允许进入。

游客在大厦的第55层俯瞰壮观的香港城市风景。

简介香港中银大厦自1982年底开始规划设计,至1990年3月19日银行乔迁开始营业,历时六年有余,大厦基地面积约8400平方米,是一块四周被高架道路“缚绑”着的局促土地。

要满足楼地板面积需求,要在高楼林立的香港中环区“出人头地”,唯有向高空发展,这就是如今315米的主要原因之一。

设计以及影响楼高加上当地台风季节强劲的风力,使得建筑物的结构系统需要非比寻常的解决方式,结构工程师罗伯森,这位ENR杂志1989年的风云人物,向贝氏建议采用合成的超强结构体,即以钢组构成盒状,内灌注混凝土,以之做为抗风力暨承重的主干。

仔细观察中银大厦,会发现许多贝氏作品惯用的设计,以平面为例,中银大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,使得各个立面在严谨的几何规范内变化多端,至于平面的概念,可以溯至1973年的马德里大厦,马德里大厦亦是以方正的正面做多边的分割,分析其组合,乃系两个平等四边形的变化。

中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

两层楼高的营业空间恢宏,以石材为室内主要建材更增加其气派,位在该层中央直达第17楼的内庭,其在询问服务台上方的天花处形成一个金字塔,令人联想到巴黎罗浮宫整建案的设计,同样是金字塔造型,两者有着不同的空间意义,罗浮宫一案是由玻璃形成一个罩覆的实体空间,中银大厦是在一个实体空间中塑出虚负的空间。

贝氏极为知名的华盛顿艺廊东厢,在东西两廊间的广场,有数个小金字塔错落地分布在喷泉,这些小金字塔是以其雕塑性来丰富景观代间,同时为两廊之间的地下通道采光,若追根究底贝氏采用的最早之金字塔造型,是拟建于剑桥的肯尼迪纪念图书馆,该案因为基地未获解决而夭折,这四个案子的金字塔尺度大为殊异,唯一共同点是皆具有采光的功能。

贝聿铭与香港中银大厦贝聿铭贝聿铭(Ieoh Ming Pei)美籍华人建筑师,1917年4月26日生于广州,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

其父是中国银行创始人之一------贝祖怡。

10岁随父亲来到上海,18岁到美国,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

作为最后一个现代主义建筑“大师”,他被人描述成为一个注重于抽象形式的建筑师。

他喜好的材料只包括石材、混凝土、玻璃和钢。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

贝聿铭属于实践型建筑师,作品很多,论著则较少,他的工作对建筑理论的影响基本局限于其作品本身。

贝聿铭被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。

1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普里茨克建筑奖。

贝聿铭的童年和少年是在风景如画的苏州和高楼林立的上海度过的,从小立志要当一名建筑师。

后来他留美学习建筑学,以超人的智慧多次完成复杂的设计任务,并在纽约开设了自己的建筑设计事务所,又成立了“贝聿铭设计公司”,专门承担工程的设计任务。

在美国的许多大城市中,都有贝聿铭的“作品”。

他设计的波士顿肯尼迪图书馆,被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一。

还有丹佛市的国家大气研究中心,纽约市的议会中心,也使很多人为之倾倒。

费城社交山大楼的设计,使贝聿铭获得了“人民建筑师”的称号。

在贝聿铭设计的那么多的建筑物中,华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。

美国前总统卡特称赞说:“这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分,而且是公众生活与艺术之间日益增强联系的艺术象征。

”贝聿铭的作品不仅遍布美国,而且分布于全世界。

我国北京西山有名的香山饭店,也是贝聿铭设计的,它集中国古典园林建筑之大成,设计别具一格。

1984年5月间,美国在凤凰城举行建筑学会年会,几百名建筑师和来宾,从500个候选建筑物中选出13个建筑物授予年度荣誉奖,贝聿铭设计的香山饭店名列榜上。

香港中银大厦座落于香港维多利亚港附近,中环花园道1号,是中国银行香港总部所在地,由贝聿铭建筑师事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

原址为美利楼。

大厦为香港第3高的建筑物,

仅次于国际金融中心及中环广场,全球排名则为居第12

位。

一、建筑环境

大厦东西两侧各有一个庭园,园中有流水、瀑布、

奇石与树木、流水顺着地势潺潺而下。

水在此具有双

重意义,实质方面,水声可以消灭周围高架道路的交

通噪音,另一方面水流生生不息,隐喻财源广进,象

征为银行带来佳运,西南解处耸立朱铭的“和谐相处”

铜塑,对着的两个个巨大青铜像在灰色的花岗岩衬托

下,甚是抢眼,铜塑的位置正是到香港观光胜地山顶缆车站的必经之处,就整个敷地计划而言,颇有点睛之妙,贝氏从事敷地计划,未若香港一般的惯常方式将建筑盖满整个基地,而用心地在东西两侧规划了庭园,为人挤楼拥的香港创造了精致的室外空间,诚乃可贵之举。

二、空间功能分布

A、内部

中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

两层楼高的营业空间恢宏,以石材为室内主

要建材更增加其气派,位在该层中央直达第17楼

的内庭,其在询问服务台上方的天花处形成一个

金字塔,令人联想到巴黎罗浮宫整建案的设计,

同样是金字塔造型,两者有着不同的空间意义,

罗浮宫一案是由玻璃形成一个罩覆的实体空间,

中银大厦是在一个实体空间中塑出虚负的空间。

贝氏极为知名的华盛顿艺廊东厢,在东西两廊间

的广场,有数个小金字塔错落地分布在喷泉,这

些小金字塔是以其雕塑性来丰富景观代间,同时

为两廊之间的地下通道采光,若追根究底贝氏采

用的最早之金字塔造型,是拟建于剑桥的肯尼迪纪念图书馆,该案因为基地未获解决而夭折,这四个案子的金字塔尺度大为殊异,唯一共同点是皆具有采光的功能。

17楼是第一个有斜面屋顶的楼屋,斜面达7层楼高,在北侧的休闲厅,透过玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看到营业大厅,空间的流畅性在此再现得淋漓尽致。

B、外部

玻璃帷幕墙需要定期清洗,中银大厦的造型独特,

清洁维护需要特殊的设计配合,因为建筑物没有平

台,清洁工作台得储藏在第十八、三十一、四十四

与六十九楼的机械房内,操作时,工作台得由特别

设计的窗门出入,斜面的部分,与喷泉地大厦的方

法相同,在斜面周边设计轨道以架设工作台,受大

斜撑构体的影响,垂直的窗棂不是连续的,工作台

的挂勾特别加长以增加安全性,一幢建筑施工完成

并不意味结束,日久天长的维护工作随着业主迁入

而开始,建筑师有责任藉着良好的设计为业主考虑,

中银大厦是一个典范。

中银大厦有个三层楼高的石质墩座其上是玻璃帷幕墙楼层,这点是贝氏作品的特例,通常贝氏设计的高楼,由底至顶通体只有一个建材,墩座是因应基地的斜坡而设计,同时希望藉着厚重的石材,增强稳定的感觉,墩座部分的窗框呈“冂”形,在窗底加一横石,而非四边连续呈口字形,相同的窗框出现在好莱坞的艺人经纪中心;石柱顶端的四方菱形白色石饰,则可在巴黎的罗浮宫整建与北京香山饭店见到;第十七楼与七十楼的遮阳设施,同样地曾用在华盛顿国家艺廊东厢与达拉斯梅耶生音乐厅;大厦南大门两侧的灯座,使人想到了台中东海大学校区内的类似设计,这些“似曾相识”的建筑语汇与元素乃是经过历练的设计结晶,凡能经得起考验的,就是历久弥新的设计,这就是贝氏作品隽永的原因。

三、结构分析

整座大楼采用由八片平面支撑和五根型钢混凝土柱所组成的混合结构“大型立体支撑体系”,此一混凝土——钢结构立体支撑体系,在改进结构性能方面具有如下独到之处:

1.采用几何不变的轴力代替几何可变的弯曲杆系,来抵抗水平荷载,更加经济有效。

2.利用多片平面支撑的组合,形成一个立体支撑体系,使立体支撑在承担全部水平荷载的同时,还承担了高楼的几乎全部的重力,从而进一步增强了立体支撑抵抗倾覆力矩的能力。

3.将抵抗倾覆力矩用的抗压和抗拉竖杆件,布置在建筑方形平面的四个角,从而在抵抗任何方向的水平力时,均具有最大的抗力矩的力偶臂。

4.利用立体支撑及各支撑平面内的钢柱和斜杆,将各楼层重力荷载传递至角柱,加大了楼层重力荷载作为抵抗倾覆力矩平衡重的力偶臂,从而提高了作为平衡重的有

效性。

另外,巨型桁架体系,主体结构为八榀巨型桁架,其中四榀沿正方形平面的周边布置,另四榀沿对角线方向布置。

平面为52m*52m,四角为型钢配筋的大型SRC立柱,底部最大截面为4800mm*4100mm,直接落地深入基础,向上逐渐减小截面。

正方形平面中心外的立柱由顶层向下通到第25层结束,支承在金字塔形的空间桁架中心。

在巨型桁架平面内还设置若干吊杆,将楼层荷载通过巨型桁架斜杆传给角柱。

使角柱承担几乎全部全力荷载,增强了巨型桁架的抗倾覆能力。

大厦充分体现了巨型桁架体系的结构优越性,更以其多棱形晶体的独特造型而光彩夺目。

可谓现代巨型桁架体系的的典范。

四、造型特点

1.在传统的高层建筑中,大楼重量随楼层的增加而增加;楼越高,柱越粗。

建筑师们给支撑建筑物重量的长方形框架绑上横向拉结条起稳定作用,防止大楼侧面发生摇摆。

由于

香港经常受台风袭击,其横向拉结条的标准是纽约的两倍。

2. 贝聿铭原来想利用陡峭的地势,从大楼的一端引入喷泉

水,再让水从另一端喷出。

但根据风水的原则,这样做意味着失

败。

于是,贝聿铭决定在庞大的地基两侧设置两座倾斜式喷泉,

以减轻周围车辆的噪音。

3. 即使算上附加的台风加固设备,银行大厦也比传统的高层

建筑少用40%的钢材和25%的电焊接缝,价比汇丰便宜几亿美

元的业绩,占据了上风。

4.建筑正面展现的众多加了框的巨型“X”

5.中银大厦与风水也有很大关系

五、材料与质感

1.其大厦外墙采用的是大面积的玻璃幕墙,对节能和安全性要求很高。

过去由于风力比较大,此前大楼曾有几次因风力过猛,破坏了玻璃幕墙,玻璃散落而导致过路人员伤亡。

后来装贴了隔热防爆安全膜后,大楼至今依然保持着完整的结构,玻璃幕墙伤人事件不再放生了。

2.这种材料不一般,一般的玻璃商是没有制造这样的,是使用碳纳米管玻璃材料的。

3. 采用合成的超强结构体,即以钢组构成盒状,内灌注混凝土,以之做为抗风力暨承重的主干。

4. 中银大厦外型为棱柱状,就像“节节高升”的竹笋一样,其多棱形晶体的独特造型而光彩夺目。

六、中银的“风水风波”

中银大厦的建筑曾经引来了许多争议,因为这是唯一的

香港主要建筑中没有考虑风水师意见就开始建造的大厦。

而根据风水学说,中银大厦的形状像一把刀,杀气甚重。

刚建成之时因其中一面「刀锋」直指港督府(今香港礼宾府)

,港督府因而请人化解,最后决定在面朝中银大厦的方向种

植柳树以挡杀气。

而中银大厦建成后,在旁兴建的花旗银行大厦

则采取了呈书本开页形状的设计,其开口正好与中银大厦的尖角

相对应,据说亦是为了阻挡杀气。

另一个跟中银大厦风水有关的是其对面的滙丰总行大厦,因

为正好也对到中银大厦的「刀锋」,因此据说中银大厦落成后不

久,滙丰的业绩受到影响,於是滙丰便在其大楼楼顶加装两座对

着中银大厦的炮台装饰,反击中银大厦的杀气,於是滙丰的业绩

才又好转。

亦有风水师认为中银最高层的平面是成三角形所以缺角不够四平八稳,因此中银高层经常坐不稳。

而中银入口原本是有一个水池流水由Citibank那一边的入口连接至德辅道中的一边。

但这并不是好风水的设计,有如漏财,所以最后把水池放在大厦两则用来挡来自三边道路的煞气,一举两得。

之后因为幻彩咏香港的关系,在中银的结构部件上加上灯光,这些灯光斜进其他大厦,有如光煞

七、对香港中银大厦的个人体会和认识

根据我的看法,我觉得中银大厦设计很新颖,特别是加了创新框的巨型“X”形钢架,以及大厦外型为棱柱状,就像“节节高升”的竹笋一样,其多棱形晶体的独特造型而光彩夺目。

在空间功能上,中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

另外,中银大厦造价很便宜,只有同种摩天楼的四成,节约了很大成本,材料方面只是用了玻璃和钢材,其中我最欣赏的地方是玻璃的大量使用,这不仅降低成本而且还美观,但我认为头疼的问题是玻璃帷幕墙需要定期清洗,中银大厦的造型独特,清洁维护需要特殊的设计配合,因为建筑物没有平台,清洁工作台得储藏在第十八、三十一、四

十四与六十九楼的机械房内,操作时,工作台得由特别设计的窗门出入,这样就显得麻烦,增加了维护的负担。

有很多人说,这栋大楼影响了香港的风水,事实上我也不太懂,但我认为在建筑方面也应该考虑这些问题,这种东西是见仁见智的。

从中银大厦的外观以及设计角度看,它是建筑大师贝聿铭的代表作,代表了他的设计理念以及风格。

比如北京香山饭店、苏州博物馆都是其代表作。

最后我觉得中银大厦是我们国家富强的象征,我们看到中银大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,这就代表着我们国家经济也不断节节高升,这是我们中国人的骄傲,我爱中银大厦!

学号:AP0908536

植立才。