香港中银大厦建筑结构分析

- 格式:ppt

- 大小:4.48 MB

- 文档页数:14

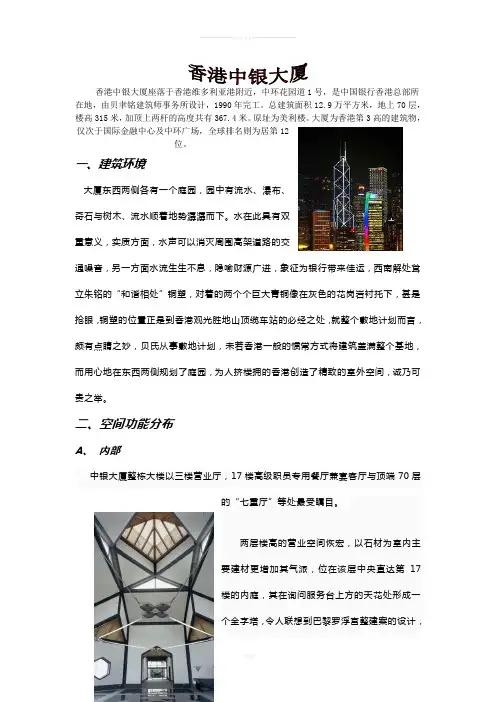

1号,是中国银行香港总部所在地,由贝聿铭建筑师事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

原址为美利楼。

大厦为香港第3高的建筑物,仅次于国际金融中心及中环广场,全球排名则为居第12位。

一、建筑环境大厦东西两侧各有一个庭园,园中有流水、瀑布、奇石与树木、流水顺着地势潺潺而下。

水在此具有双重意义,实质方面,水声可以消灭周围高架道路的交通噪音,另一方面水流生生不息,隐喻财源广进,象征为银行带来佳运,西南解处耸立朱铭的“和谐相处”铜塑,对着的两个个巨大青铜像在灰色的花岗岩衬托下,甚是抢眼,铜塑的位置正是到香港观光胜地山顶缆车站的必经之处,就整个敷地计划而言,颇有点睛之妙,贝氏从事敷地计划,未若香港一般的惯常方式将建筑盖满整个基地,而用心地在东西两侧规划了庭园,为人挤楼拥的香港创造了精致的室外空间,诚乃可贵之举。

二、空间功能分布A、内部中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

两层楼高的营业空间恢宏,以石材为室内主要建材更增加其气派,位在该层中央直达第17楼的内庭,其在询问服务台上方的天花处形成一个金字塔,令人联想到巴黎罗浮宫整建案的设计,同样是金字塔造型,两者有着不同的空间意义,罗浮宫一案是由玻璃形成一个罩覆的实体空间,中银大厦是在一个实体空间中塑出虚负的空间。

贝氏极为知名的华盛顿艺廊东厢,在东西两廊间的广场,有数个小金字塔错落地分布在喷泉,这些小金字塔是以其雕塑性来丰富景观代间,同时为两廊之间的地下通道采光,若追根究底贝氏采用的最早之金字塔造型,是拟建于剑桥的肯尼迪纪念图书馆,该案因为基地未获解决而夭折,这四个案子的金字塔尺度大为殊异,唯一共同点是皆具有采光的功能。

17楼是第一个有斜面屋顶的楼屋,斜面达7层楼高,在北侧的休闲厅,透过玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看到营业大厅,空间的流畅性在此再现得淋漓尽致。

贝聿铭建筑作品欣赏之香港中银大厦香港中银大厦(1982-1991)是贝聿铭先生所有建筑作品中最高的一幢, 1990年5月落成后他就宣布退休,这幢建筑象征着贝氏事业的巅峰。

曾主编<建筑论坛>的著名建筑评论家Peter Blake赞赏它为继西格兰姆大楼后最优秀的玻璃幕墙大楼。

高层建筑物的一个办法是把重量向边缘转移,这样大楼就能够像两腿叉开站立的水手那样经受风暴的袭击。

罗伯琛做到这一点,方法是每隔13层楼用预制件像晶体管天线一样把贝聿铭设计的塔楼横向加固。

而那些斜构件使大楼纵向与横向的负荷全部转移到四根角柱上。

本来要用来重复横向加固的钢材现在能够纵向运用了。

罗伯琛说:“它代表了一种新型建筑。

它使人们看到结构在建筑中的重要性。

它提高了条柱的高度。

”为了强调在结构上可行在美学上同样可行,贝聿铭把每隔13层楼对塔楼进行加固的斜构件与横向桁架用红笔圈出。

贝聿铭说:“假如我们不把结构表现出来,这幢楼就不可能显得舒适。

”在尊重历史方面,贝聿铭表现了恰如其分的儒家态度,但他并不总是对侵犯他职业生活的行为持欢迎态度。

过去他经常开玩笑说,他没有通过纽约州建筑师执照考试中的现场规划部分,原因是他应用了“风水”原则。

贝聿铭曾说:“我怎么能相信那些东西?尽管如此,风水是我所受教育的一部分,是建筑的一部分。

”在设计中国银行香港分行大厦时,贝聿铭曾把一本关于风水的书交给他的一位助手,让后者根据风水规则评估设计图样。

通过认真研究后,这位助手向他报告了设计中存在的几处侵犯风水的地方。

通过大量的研究,贝聿铭把分隔每13层都要应用的预制件的横向桁架隐藏起来,并十分精明地把遗露在外面的部分描述成一系列互相交叉的宝石——这种吉利的形象使银行家们大为高兴。

同时,他把塔楼比作雨后春笋——中国传统中再生与希望的象征。

贝聿铭说:“中国有一句古老的格言,谈到荷花出污泥而不染。

我们希望大楼具有与荷花一样的资质。

”贝聿铭所运用的是香港能够懂得的象征手法。

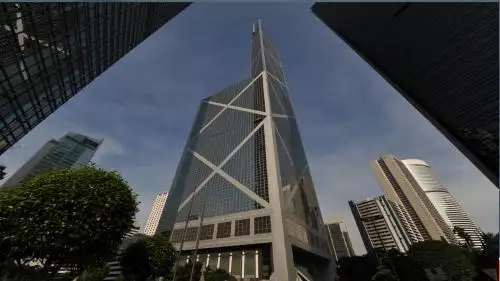

中银大厦课文香港中国银行大厦,由贝聿铭建筑师事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上中银大厦外观70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

建成时是香港最高的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天大厦。

结构采用4角12层高的巨形钢柱支撑,室内无一根柱子。

仔细观察中银大厦,会发现许多贝氏作品惯用的设计,以平面为例,中银中银大厦地图大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,使得各个立面在严谨的几何规范内变化多端,至于平面的概念,可以溯至1973年的马德里大厦,马德里大厦亦是以方正的正面做多边的分割,分析其组合,乃系两个平等四边形的变化。

外型像竹子的“节节高升”,象征著力量、生机、茁壮和锐意进取的精神;基座的麻石外墙代表长城,代表中国。

中银大厦顶楼四层和底座的19层均为中银香港的写字楼,其它楼层都向外出租,有大小一百多家公司在中银大厦办公。

属于中银香港的自用部分,三楼是营业大厅、十七楼为高级职员专用餐厅和宴客厅,其余都是银行办公场所。

在43楼有一个开放予公众参观的小型观景楼层,而顶层70楼的“七重厅”则是主要观景楼层。

整座中银大厦可简化地看成是由四个不同高度的三角柱体构成,层层叠起,节节高耸。

最下面的1~17层,大致是由四个三角柱体组成的立方体;从平面图上看来,即为正方形,每条周边长52米,由两条对角钱分割成四个三角形。

再往上,则仿如分段切掉了一些三角柱:首先是在第17层,对角线北面的那个三角形被截去了,再往上是西面和东面两个三角柱切掉了,从而造成不同高度的三角柱体参差不齐的形状。

到第52层,就只截剩南面那个三角柱体,一直达到顶部第70层,其尖角即为大厦最高点。

从不同侧面看去,中银大厦犹如一支巨大的新篁,下大上小,节节升高。

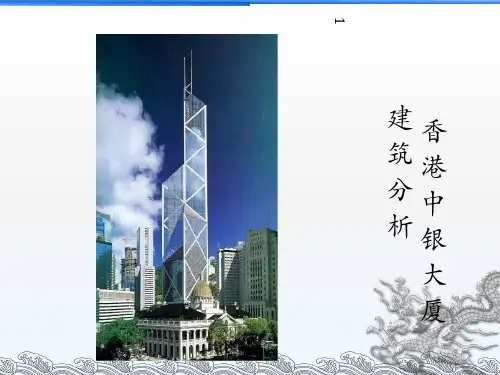

香港中银大厦及其美学价值赵云娟(大连工业大学研究生学院,辽宁大连116034)摘要:香港中银大厦是香港的标志性建筑,同时也是世界上很具有代表性的建筑物之一,由华裔设计师贝聿铭所设计。

无论是造型还是内部结构都具有很高的美学价值,值得我们细细推敲。

关键词:中银大厦;结构;美学价值作者简介:赵云娟,大连工业大学艺术设计学院硕士研究生香港中银大厦,是中银香港的总部。

由贝聿铭建筑事务所设计,1990年完工。

总建筑面积12.9万平方米,地上70层,楼高315米,加顶上两杆的高度共有367.4米。

建成时是香港最高的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天大厦。

结构采用四角十二层高的举行钢柱支撑,室内无一根柱子。

仔细观察中银大厦,会发现很多贝氏作品惯用的设计,以平面为例,中银大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,使得各个立面在严谨的几何规范内变化多端。

设计基本上没有自我表现的动机,其落脚点更侧重于社会。

中银大厦的外型像竹子的“节节高升”,象征着力量,生机,茁壮和锐意进取的精神;基座的麻石外墙代表长城,代表中国。

这也应证了贝聿铭先生的设计理念,他始终坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变换花样、哗众取宠,建筑应该是千秋大业,要对社会、历史负责。

一.中银大厦和其内部做具体的分析香港中银大厦自1982年底开始规划设计,至1990年3月19日银行乔迁开始营业,历时六年有余,大厦基地面积约8400平方米,是一块四周被高架桥道路“缚绑”着的局促土地。

要满足楼地板面积需求,要在高楼林立的香港中环区“出人头地”,唯有向高空发展,这就是如今315米的主要原因之一。

中银大厦楼高加上当地台风季节强劲的风力,使得建筑物的结构系统需要非比寻常的解决方式。

结构工程师罗伯森,这位ENR杂志1989年的风云人物,向贝氏建议采用合成的超强结构体,即以钢组构成盒状,内灌注混凝土,以之做为抗风力暨承重的主干。

中银大厦整栋大楼以三楼营业厅,17楼高级职员专用餐厅兼宴客厅与顶端70层的“七重厅”等处最受瞩目。

建筑设计思维创作是思维活动、规则约束和个性表达三大方面互相协调的过程。

其中思维活动作为一条主线贯穿设计的始终,它对建筑的最终风格和效果起到了决定性作用。

思维活动就是构思的过程,涉及到建筑师潜在的、深层次的个人素质和性格背景,包含了建筑师对各种不同方案中功能、结构、形象、空间、意境等因素的把握,是建筑创作中最难以明确表达,也是不同建筑形式之所以吸引人的魅力所在。

思维活动可以归纳为思维构建、思维发展和思维完善三个阶段。

在这个过程中如何把握上述因素,发挥思维的个性特征?下面我们通过现代主义大师贝聿铭先生的建筑实例进行探讨。

1982~1991年,贝聿铭接受并设计完成了香港中国银行区域总部。

782006,13赴蒋该建筑位于香港中环区花园道上,维多利亚港附近,共70层,高度达368米,占地面积约8400m2,总建筑面积达128600m2,建成时是香港最高的建筑物,亦是美国地区以外最高的摩天大厦。

分析一:建筑所在他的堕等设计思维的建立首先应该考虑的是建筑所处的地段环境,可以通过现场勘察,相关信息的收集来进行,目的是形成建筑的基本体量和功能。

贝聿铭接受这一设计任务时已经确定了1997年香港回归,基于历史的原因,中国银行的建造有着更重要的象征意义。

大厦基地处于四周被高架道路“绑缚”着的局促用地,周围高楼林立,既要满足建筑使用面积的需求,又要确立中国银行在香港这座金融城市的地位,而且基地所处的位置正好在机场飞行航道之外,因此,建筑向高空发展是一个不错的选择。

在设计过程中,贝聿铭更加注重功能的合理和满足。

该建筑位于崎岖的山地之中,大厦南北两侧的入口标高相差一层,较好地顺应了地势。

建筑的正面朝向港湾,具有广阔的视野,临窗眺望,绚丽的海港风光一览无余。

除此之外,大厦内部功能设计更加令人惊叹和赞赏。

两层高的营业厅空间恢宏,尽显气派:中央询问台上方的天花呈锥形逐渐向上收分,造型独特,新颖别致;17层北侧的休闲厅,透过倾斜的玻璃天窗可以仰视到大厦的上部楼层,自中庭可以俯看 万方数据万方数据到营业大厅,空间的流畅性再现得淋漓尽致:顶层大空间宴会厅,高斜屋面,尺度宏伟,创造了一个充满阳光的玻璃厅,将人们对空间的感觉引进至高的层次。

中银大厦中国银行(BOC)塔位于花园路1号,一个蓬勃发展,活动的中心在香港的商业和金融中心。

构造了一个为期四年四个月1985年四月开始了建设。

完成于1989八月占用的楼房,中银大厦Bank of China (BOC) Tower is locatedat No.1, Garden Road, a flourishing centreof activity in Hong Kong's business andfinancial core. The building wasconstructed over a period of four years andfour months commencing in April 1985.Completed for occupancyin August 1989, the building w在可1990打开,地面以上水平,四地下层停车场提供高耸的70层。

315米和50米两桅杆奇塔结构给建筑有抱负的身高367.4米1989,–它,使它和世界的高度第五在香港最高的。

它仍然是一个在香港最高的写字楼。

as opened in May 1990, towering 70 floors above the ground floor level and offering parking in four basement levels. The tower structure of 315 metres and two masts of 50 odd metres give the building its aspiring height of 367.4 metres – which, in 1989, made it the tallest in Hong Kong as well as the fifth by height in the world. It is still one of the tallest office buildings in Hong Kong.中银大厦是世界著名的美籍华人建筑师贝聿铭的杰作。

贝聿铭与香港中银大厦贝聿铭贝聿铭(Ieoh Ming Pei)美籍华人建筑师,1917年4月26日生于广州,他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

其父是中国银行创始人之一------贝祖怡。

10岁随父亲来到上海,18岁到美国,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

作为最后一个现代主义建筑“大师”,他被人描述成为一个注重于抽象形式的建筑师。

他喜好的材料只包括石材、混凝土、玻璃和钢。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

贝聿铭属于实践型建筑师,作品很多,论著则较少,他的工作对建筑理论的影响基本局限于其作品本身。

贝聿铭被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。

1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普里茨克建筑奖。

贝聿铭的童年和少年是在风景如画的苏州和高楼林立的上海度过的,从小立志要当一名建筑师。

后来他留美学习建筑学,以超人的智慧多次完成复杂的设计任务,并在纽约开设了自己的建筑设计事务所,又成立了“贝聿铭设计公司”,专门承担工程的设计任务。

在美国的许多大城市中,都有贝聿铭的“作品”。

他设计的波士顿肯尼迪图书馆,被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一。

还有丹佛市的国家大气研究中心,纽约市的议会中心,也使很多人为之倾倒。

费城社交山大楼的设计,使贝聿铭获得了“人民建筑师”的称号。

在贝聿铭设计的那么多的建筑物中,华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。

美国前总统卡特称赞说:“这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分,而且是公众生活与艺术之间日益增强联系的艺术象征。

”贝聿铭的作品不仅遍布美国,而且分布于全世界。

我国北京西山有名的香山饭店,也是贝聿铭设计的,它集中国古典园林建筑之大成,设计别具一格。

1984年5月间,美国在凤凰城举行建筑学会年会,几百名建筑师和来宾,从500个候选建筑物中选出13个建筑物授予年度荣誉奖,贝聿铭设计的香山饭店名列榜上。

10个国内钢结构建筑1、中银大厦:混凝土——钢结构立体支撑体系结构采用4角12层高的巨形钢柱支撑,室内无一根柱子。

仔细观察中银大厦,会发现许多贝氏作品惯用的设计,以平面为例,中银大厦是一个正方平面,对角划成4组三角形,每组三角形的高度不同,节节高升,使得各个立面在严谨的几何规范内变化多端。

采用几何不变的轴力代替几何可变的弯曲杆系,来抵抗水平荷载,利用多片平面支撑的组合,形成一个立体支撑体系,使立体支撑在承担全部水平荷载的同时,还承担了高楼的几乎全部的重力,从而进一步增强了立体支撑抵抗倾覆力矩的能力。

将抵抗倾覆力矩用的抗压和抗拉竖杆件,布置在建筑方形平面的四个角,从而在抵抗任何方向的水平力时,均具有最大的抗力矩的力偶臂。

利用立体支撑及各支撑平面内的钢柱和斜杆,将各楼层重力荷载传递至角柱,加大了楼层重力荷载作为抵抗倾覆力矩平衡重的力偶臂,从而提高了作为平衡重的有效性。

2、金茂大厦:框筒结构体系。

核心为现浇钢筋混凝土,外框为钢结构与混凝土结构复合成为钢结构与混泥土结构复合建造超高层建筑的典范大厦采用超高层建筑史上首次运用的最新结构技术,整幢大楼垂直偏差仅2厘米,楼顶部的晃动连半米都不到,这是世界高楼中最出色的,还可以保证12级大风不倒,同时能抗7级地震。

大厦的外墙由大块的玻璃墙组成,反射出似银非银、深浅不一、变化无穷的色彩。

大厅采用圆拱式的门框,给人高大宽敞明亮的感觉;墙面选用地中海有孔大理石,能起到良好隔音效果;地面大理石光而不亮,平而不滑。

前厅内的八幅铜雕壁画集中体现了中国传统的书法艺术,它通过汉字,从甲骨文、钟鼎文,一直到篆、隶、楷、草的演变,反映了中国上下五千年的文明史。

通往宴会厅的走廊,更是一条艺术长廊,体现出一种高雅的品位和豪华的气派。

3、上海环球金融中心 :钢筋混凝土结构(SRC结构)、钢结构(S结构)。

上海环球金融中心是以办公为主,集商贸、宾馆、观光、会议等设施于一体的综合型大厦。

大楼在90楼(约395米)设置了两台风阻尼器,各重150公吨,使用感应器测出建筑物遇风的摇晃程度,及通过电脑计算以控制阻尼器移动的方向,减少大楼由于强风而引起的摇晃,而预计这两台阻尼器也将成为世界最高的自动控制阻尼器。