第1节牛顿第一定律

- 格式:doc

- 大小:77.50 KB

- 文档页数:6

第一节牛顿运动第一定律教案优秀8篇牛顿第一定律篇一教学目标知识目标:知道,常识性了解伽利略理想实验的推理过程。

能力目标:1.通过斜面小车实验,培养学生的观察能力。

2.通过实验分析,初步培养学生科学的思维方法(分析、概括、推理).情感目标:1.通过科学史的简介,对学生进行严谨的科学态度教育.2.通过伽利略的理想实验,给学生以科学方法论的教育.教学建议教材分析教材首先通过回忆思考的形式提出问题:如果物体不受力,将会怎样?通过小车在不同表面运动的演示实验,使学生直观的看到物体运动距离与阻力大小的关系,为讲解伽利略的推理作准备。

然后讲述伽利略的推理方法和通过推理得出的结论,再介绍迪卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结得出的。

通过这些使学生了解定律的得出是建立在许多人研究的基础上的,正如牛顿所说:“如果说我所看的更远一点,那是因为站在巨人肩上的缘故”。

最后指出不是实验定律,而是用科学推理的方法概括出来的,定律是否正确要通过实践来检验。

给学生以科学方法论的教育。

本节课的重点是揭示物体不受力时的运动规律,即牛顿第一运动定律。

教法建议1.学生学习的困难在于从生活经验中得到的一种被现象掩盖了本质的错误观念,认为物体的运动是力作用的结果。

如推一个物体,它就动,不再推它时,它便静止。

为使学生摆脱这种错误观念,首先要把运动和运动的变化区别开,树立从静到动和从动到静都是“运动状态改变”的概念,这是为了揭示力和运动的关系做的重要铺垫。

其次,通过实验确立“力是改变运动状态的原因”的概念。

再通过推理建立“不受力运动状态不变”的概念。

2.通过图9-1演示实验的比较、分析、综合、推理是本节课的核心,可对学生进行简单的科学推理方法的教育。

在此演示实验中可通过设计不同的问题渗透研究方法。

3.本节课可按着人类对知识的认识顺序组织教学,让学生体会规律的认识过程,对学生进行学史教育。

从亚里士多德的观点——伽利略的研究——笛卡尔的补充——牛顿的总结。

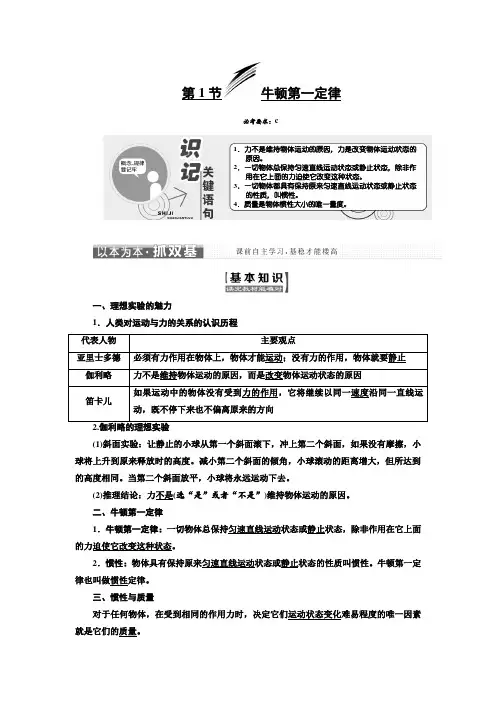

第1节牛顿第一定律必考要求:c一、理想实验的魅力1.人类对运动与力的关系的认识历程 代表人物主要观点 亚里士多德必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止 伽利略 力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因 笛卡儿 如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向(1)斜面实验:让静止的小球从第一个斜面滚下,冲上第二个斜面,如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度。

减小第二个斜面的倾角,小球滚动的距离增大,但所达到的高度相同。

当第二个斜面放平,小球将永远运动下去。

(2)推理结论:力不是(选“是”或者“不是”)维持物体运动的原因。

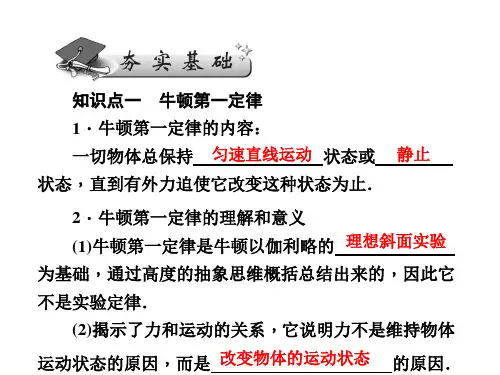

二、牛顿第一定律1.牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

2.惯性:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质叫惯性。

牛顿第一定律也叫做惯性定律。

三、惯性与质量对于任何物体,在受到相同的作用力时,决定它们运动状态变化难易程度的唯一因素就是它们的质量。

1.力不是维持物体运动的原因,力是改变物体运动状态的原因。

2.一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

3.一切物体都具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,叫惯性。

4.质量是物体惯性大小的唯一量度。

1.自主思考——判一判(1)亚里士多德认为物体的自然状态是静止,只有当它受到力的作用才会运动。

(√)(2)伽利略认为力不是维持物体运动的原因。

(√)(3)牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动。

(×)(4)伽利略根据理想实验推出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去。

(√)(5)运动速度大的物体,不能很快停下来,是因为速度大时,惯性也大。

(×)(6)乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小。

第1节 牛顿第一定律一、阻力对物体运动的影响1.提出“力是维持物体运动状态的原因”这一错误观点的是( )A. 亚里士多德B. 伽利略C. 爱因斯坦D. 牛顿【答案】A【解析】提出“力是维持物体运动状态的原因”这一错误观点的是亚里士多德。

2.一个正在运动的物体,若所受外力同时全部消失,则( )A .物体立即停止运动B .物体会慢慢停止运动C .物体做匀速直线运动D .物体做加速运动【答案】C.【解析】一个运动的物体,受到的外力同时全部消失,据牛顿第一定律知,这个物体不受到力的作用,将会保持匀速直线运动,故ABD 不符合题意,C 符合题意。

故选C 。

3.如图1所示,是小明同学“探究阻力对物体运动影响”的实验情景。(1)他三次实验让小车从同一斜面上的同一高度处,沿斜面从静止开始运动,目的是使小车到达水平面时的_______相同。(2)水平面越光滑,运动小车受到的阻力越_____,通过实验发现,小车运动的时间越长,运动的距离越______;(3)进一步推理,如果水平面足够光滑,小车不受任何阻力,它将_______运动下去。【答案】(1)速度。

(2)小,长。

(3)匀速直线(或不停地)。

【解析】(1)该实验用到了控制变量法,控制同一小车从同一斜面同一高度处由静止滑下,目的是使小车到达水平面时的速度相同。

(2)小车与接触面间压力一定,毛巾、棉布、木板粗糙程度变小,则阻力变小,运动的时间越长,图 1运动的距离越远。

(3)根据牛顿第一定律,如果水平面足够光滑,小车不受任何阻力,它将保持匀速直线运动状态。

二、牛顿第一定律4.牛顿第一定律是()A.凭空想象得出的B.直接从实验中得出的C.综合生活经验得出的D.在实验基础上结合科学推理得出的【答案】D。

【解析】牛顿第一定律是在实验的基础上经进一步的科学推理概括出来的规律,而不是直接通过日常生活经验或实验得出的,更不是凭空想象得出的,故A、B、C均错误、D正确。

故选D。

5.如图所示,小球沿弧形斜槽从A点运动到水平轨道的B点时,如果小球受到的外力突然全部消失,那么小球的运动状态将是()A.匀速直线运动B.立即停止运动C.速度越来越快D.速度越来越慢【答案】A。

第一课时《牛顿第一定律》教学设计【教学目标】1.知识与技能:(1)知道牛顿第一定律的内容。

(2)知道牛顿第一定律是在实验的基础上,用推理的方法概括出来的。

2.过程与方法:(1)介绍伽利略的推理方法和得出的结论。

突出他的理想化实验和推理方法。

(2)探究阻(摩擦)力对物体运动的影响。

(3)通过分析实验,推理想象理想实验的结果,从而概括出牛顿第一定律。

3.情感态度与价值观:(1)通过观察实验,推理理想实验等方法培养学生观察和分析概括能力.(2)渗透逻辑推理的方法.学习科学家丰富的想象力和不断进取的精神。

【教学重点、难点】重点:牛顿第一定律.难点:伽利略理想实验的推理过程【教具】演示:斜面、木板平面、小车、毛巾、棉布等。

【教材分析】学生在上一节学过力的作用效果之一是改变物体的运动状态,本节联系这一知识提出问题:如果物体不受力将会怎样运动?通过课本图11.5-3所示的实验,使学生直观地看到物体所受的摩擦阻力越小,运动得就越远,为讲述伽利略的推理做准备。

然后讲述伽利略的推理方法和通过推理得出的结论:运动物体如果受到的阻力为零,将以恒定不变的速度永远运动下去。

再介绍笛卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结出的牛顿第一定律。

通过这些使学生了解定律的得出是建立在许多人研究的基础上的。

最后指出牛顿第一定律不是通过实验得出的,而是用推理的方法概括出来的。

定律是否正确要通过实践来检验。

给学生以科学方法论的教育。

在探究“摩擦力对物体运动的影响”这部分内容时,按照了解历史──提出问题──设计实验──科学探究──得出结论──引发猜想这一探究科学问题的思维程序,引导学生将生活经验和科学知识结合起来,从而构建对牛顿第一定律的正确理解和认识。

【教学过程】一、复习旧知识:提问:1.力的作用效果有哪几条?答:(1)力可以改变物体的运动状态.(2)力可以改变物体的形状.提问:2.你能举一些力使物体运动状态改变的例子吗?答:(1)力能使静止的小车运动;(2)力能使运动的物体速度变大.(3)力能使运动的物体速度变小;(4)力能使小球改变运动方向,做曲线运动.二、引入新课师:刚才我们列举了生活中力改变物体运动快慢和方向的例子,问:一个物体如果不受任何力,将会怎样呢?(学生可能答:静止)师:已经被扔出去的球是否要不断靠力来维持它的运动呢?(可投影图9-1-1)学生在这时可能会有争论,有的答:始终有推力,有的答:这个推力不存在.师:正在空中匀速下落的降落伞,为何能一直“匀速”下落,直至落地为止?(投影图9-1-2)牛顿在研究总结实验的基础上,能帮助我们分析上述问题,今天,我们来学习牛顿第一定律.演示:手推一辆小车,小车可在讲台桌上滑行一段距离,然后停了下来,小车为什么能滑行一段?又为什么会停下来呢?让我们进一步的分拆下面实验:一、观察实验(板书)先向学生介绍实验的装置,如下图,并说明实验的条件:(1)让小车从同一高度A 点滑下;(2)平面粗糙程度不同(这样就保证了小车到达B处开始水平运动时的速度相同,便于进一步的比较)1.实验:(l)BC平面材料是毛巾.观察现象:小车滑到B点后没有马上停下,而是滑到平面上C1点停下.(2)BC平面材料是棉布观察现象:小车滑到B点后没有停下,而是滑到平面上C2点才停下.师:引导学生将两个实验比较.学生答:小车在水平面上滑得远了.师:为什么?答:小车水平方向受的阻力小了.(3)BC平面材料是木板.观察现象:小车到达B点后没有停下,而是滑到平面上C3点才停下(作标记)师:引导学生将第三次实验与前面比较。

答:小车在水平面上滑行得更远了。

师:为什么?答:木板对小车的阻力更小。

师:引导学生一起将刚才的实验对比填入到下面的表格中。

(4,5先空着)在学生观察实验现象和对比三次实验不同点的基础上,老师进一步引导讨论实验:2.实验分析:(1)小车滑到B点后,水平方向是否受推力?答:不受推力.(2)不受向前的推力,小车能否向前运动?答:可以。

(3)小车在粗糙程度不同的平面上,受的阻力大小是否相同?答:受阻力(摩擦力)不同。

小结:(1)小车在不受向前牵引力的情况下,仍可向前运动,说明:物体运动不需要力来维持,也就是力不是使物体运动的原因.(2)小车水平方向受的摩擦阻力越小,运动得越远.3.设想和推理:若平面材料为冰面,这时,小车受的阻力将如何?滑行距离如何?(同时填表1的4中)答:受阻力更小,滑行距离很长.再设想平面非常非常光滑(理想平面),小车不受摩擦等阻力,它将怎样运动?会越来越快吗?会越来越慢吗?会自动拐弯吗?(填表1的5中)学生答:都不会.师问:既不加速,又不减速,也不拐弯的运动,称作什么运动?学生答:匀速直线运动刚才,我们研究的是运动物体什么力都不受时的状态.那么,对于一个原来静止的小车,水平方向不受推力和拉力的作用,它将会怎样?学生答:永远处于静止状态.师:这种建立在实验的基础上,通过逻辑推理得到的理想状态下的结论,也是研究物理的一种方法.300多年前,著名的物理学家伽利略就是这样通过实验推理得出来运动物体不受阻力时的运动状态的.后来,笛卡儿对伽利略推理的结论给予补充;物体如果不受力,运动方向也不会改变。

最后由牛顿经研究整理,使整个理论更加全面和完整.三、板书设计:牛顿第一定律1.内容:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保待静止状态或匀速直线运动状态.2.说明:牛顿第一定律不能直接用实验证明,而是在实验的基础上,通过推理、归纳得出来的,但这恰是科学家丰富想象力与科学分析相结合的伟大之处.他们抓住了更本质的内容.并且,从牛顿第一定律分析其它现象,都经住了实践的检验.四、课堂小结1.牛顿第一定律的内容是什么?定律中的“总”字体现了“恒”,“或”字体现了不是静,就是动.2.思考引入中提出的问题:踢出去的足球受什么力?重力.运动中不受沿运动方向的推力,能否继续运动?完全可以.3.在什么条件下,物体一定处于匀速直线运动状态?答:(1)物体原来是运动的;(2)物体没有受到外力的作用.4.在什么条件下,物体一定处于静止状态?答:(l)物体原来是静止的;(2)物体没有受到外力的作用.第二课时《惯性》教学设计【教学目标】1.知识与技能:2.过程与方法:(1)通过解释生活中的惯性现象,培养学生应用知识解决实际问题的能力。

(2)通过运用惯性知识解释现象,进行语言表达能力的培养。

3.情感态度与价值观:通过惯性应用与防止的教学,向学生渗透辩证唯物主义观点。

【教学重点、难点】重点:(1)解释惯性现象(2)任何物体任何状态下都有惯性难点:惯性大小与运动快慢无关【教具】装有水的杯子、硬纸板、鸡蛋、纸条、木尺、棋子、录像、多媒体平台【教材分析】惯性是一切物体都具有的。

学生早已对惯性有一些认识。

但是学生对惯性的认识可能是有缺陷的。

例如,有的学生认为,运动物体有惯性,不运动的物体没有惯性;有的学生认为,运动速度大的物体惯性大;还有学生认为二力平衡的物体没有惯性……总之,要尽量使教学结合学生的实际,提高学生对惯性的认识。

为了让学生认识理解各种跟惯性有关的现象,教材结合实际举出一些实例,供教学分析,同时也结合交通法规做了介绍。

【教学过程】一、用实验引入新课方法1:[演示实验]1. 在装有水的杯子上放一硬纸板,纸板上放一鸡蛋。

迅速击打鸡蛋下的硬纸板,鸡蛋竖直落入杯中,并没有沿水平方向运动。

结论: 原来静止的物体,具有保持静止状态的性质。

2.(如图9-2-3)匀速运动的电动车上面小球落下,恰好进入下面的球篮。

结论:原来运动的物体,具有保持匀速运动状态的性质。

方法2 :[学生实验]指导学生自己完成撤纸条的实验,打棋子实验(此实验可由学生参与演示)。

结论:物体具有保持运动状态的性质二、新课教学1.什么是惯性。

方法1:对基础较好的学生可讨论分析理解惯性的概念和惯性定律的内涵。

再用方法2中的问题检验其理解情况。

老师在学生讨论过程中可引导:用“惰性”比喻“惯性”。

一切物体都有一种“惰性”,这种“惰性”的表现就是不愿意改变原来的运动状态。

只要不受外界力的作用,就能很明显的表示出它的“惰性”;如果受到力的作用,迫使它改变原来的运动状态,只不过没有明显的表现出来它的“惰性”,但它的“惰性”仍不会改变。

即:惯性与是否受力无关。

方法2:由于惯性是个比较抽象,难理解的概念,一般可通过下面的问题,引导学生了解惯性保持的是原来的运动状态(速度)。

例:下列各问中的物体的惯性如何体现?1)静止在桌面上的书?(体现在保持静止)2)正在以10m/s速度运动的汽车?(体现在保持10m/s速度匀速运动)3)一个正在加速的汽车,某时刻的速度是5m/s。

(虽然车做加速运动,此时的惯性体现在保持5m/s的速度,只不过后来没保持住。

)再通过演示实验、学生小实验或录像让学生尽可能多的观察惯性现象,实验选择要注意具有代表性。

(1)[录像]烟圈实验(2)简介洒水枪,水离开枪后还能继续向前是由于水具有惯性,(下落是由于受重力改变了运动状态)。

由上面实验分析得出:“固、液、气”---一切物体都有惯性“静止、运动”---任何情况都有惯性结论:一切物体在任何情况下都具有惯性,惯性是物体固有的属性。

2.惯性现象的分析方法1 :通过演示实验引导学生分析。

[演示] 惯性小车实验引导学生分析木块为什么向后倒和向前倒。

引导学生讨论分析做车时惯性的表现,安全带的作用?通过上面的分析引导学生简单总结分析惯性现象的一般步骤:确定研究对象——明确研究对象原来的运动状态(运动还是静止)——当什么原因(使物体或同一物体的某一部分运动状态发生改变)时——由于惯性,研究对象要保持原来的运动状态,于是出现了什么现象。

方法2:学生举出惯性现象并进行解释。

对基础较好的学生,可请学生自己选择上面做过的惯性实验或列举的其它惯性现象进行描述,互相补充,总结出分析惯性现象的一般步骤,并用此步骤再分析其它问题。

3.惯性现象的应用与防止请学生举出实例。

【小结】1.惯性的概念,一切物体在任何情况下都有惯性。

2.惯性与牛顿第一定律的区别惯性是自然界中的物体所具有的一种性质,这种性质表现为物体总要保持原来的运动状态,即静止或匀速直线运动状态;而惯性定律是一条客观规律,这一规律说明了正是由于物体具有惯性这种性质,所以当没有外力改变物体运动状态时,物体将保持原来的运动状态,即静止或匀速直线运动状态。

因此,惯性和惯性定律是完全不同的两回事,前者是物体具有的一种性质,后者是物体在不受力时遵循的一条客观规律。

3.易出现的错误想法如下,要注意纠正。

(1)物体运动的速度越大,惯性也越大(2)惯性是力,即惯性力(3)不受力有惯性,受力无惯性(4)静止有惯性,运动无惯性。