糖尿病微循环障碍临床用药合理性评价研究

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:4

糖尿病微循环病变的研究与进展第一章:研究背景与意义随着生活水平的提高,生活方式的改变,糖尿病患者数量越来越多。

糖尿病作为一种慢性代谢性疾病,不仅影响人体的代谢功能,也会引起多个器官的病变。

其中微循环病变是糖尿病的一个严重并发症,其特点即为微血管结构和功能的改变,导致微循环血流障碍,进而引起局部组织的缺血及营养供应不足。

因此,研究糖尿病微循环病变对糖尿病的防治及对糖尿病患者的康复有着重要意义,对人民群众的生命健康和社会发展都具有重要的意义。

第二章:糖尿病微循环病变的发生机制微循环是人体所有组织细胞能够正常功能运转的重要保障,但在糖尿病患者中,微循环系统功能紊乱,甚至出现了结构上的变化,导致微循环病变。

糖尿病微循环病变的发生机制十分复杂,其主要表现为下列几点:1.高血糖导致微循环抵抗力下降血糖偏高会影响微循环血管壁的内皮细胞,导致内皮细胞损伤和膜通透性增加,致使微循环的血流量增加,从而导致微循环血管口径浮动、微循环抵抗力下降,引起微血管病变。

2.血管舒张功能下降糖尿病患者的弥散性微血管病变会导致微血管发生扩张性缺血,引起神经、肌肉组织的代谢功能下降,血管血栓容易形成,从而引起微血管壁的渗漏性增大。

3.血管异常凝血糖尿病患者存在血液黏稠度偏高、红细胞的变形性下降、血液中内皮素和三磷酸腺苷(ATP)水平的升高等异常情况,这些异常会容易导致血管内膜损伤和血栓的形成,从而影响微循环血流。

第三章:糖尿病微循环病变的临床表现微循环是人体整个生理系统中最微小、最脆弱的环节,微循环病变一旦发生,便会造成多个器官的损伤。

糖尿病微循环病变的临床表现主要有以下几点:1.四肢末梢温度降低由于微循环的破坏,使得四肢末梢的血流不畅,因此阳气不足,气血无法滋养肌肉组织,导致四肢末梢温度过低。

2.听力下降糖尿病患者耳朵微循环病变的症状表现为听力下降,若不加以干预,后期还有可能导致各种耳疾。

3.糖尿病足病由于糖尿病微循环障碍导致足部血流不畅,容易导致足部神经及组织遭到破坏,最终致使足疮等糖尿病足病的发生。

复方丹参滴丸治疗糖尿病引起的微循环障碍的治疗作用2002-08-08复方丹参滴丸是由丹参、三七、冰片经过科学方法提取其有效成分(丹参素、三七皂甙)而制成的具有高分散度和易吸收的新型制剂。

通过糖尿病患者应用复方丹参滴丸治疗前后甲襞循环变化,观察复方丹参滴丸对糖尿病患者微循环障碍的疗效。

选择38例老年糖尿病患者应用复方丹参滴丸进行为期3个月的治疗,观察其治疗前后甲襞微循环的变化。

现报道如下。

1资料与方法1.1 病例选择38例病例均为某院1997年9月至1999年10月住院或门诊的老年糖尿病人。

其中男20例,女18例,年龄51~65岁,病程3~15年,伴心血管疾病的15例,伴脑血管疾病的12例,伴肾病的2例,其它9例。

1.2 治疗方法病人给予常规降糖药物,在停用其它血管活性药物后,加服复方丹参滴丸(中国天津天士力制药集团有限公司生产),每次10粒,每日3次,疗程3mon,观察治疗前、后甲襞微循环的变化。

,1.3 观察项目采用徐州光学仪器厂生产的甲襞微循环综合栓测议,根据“甲襞微循环综合定量评价方法”评定。

1.4 统计方法数据用x±s表示,用t检验进行处理。

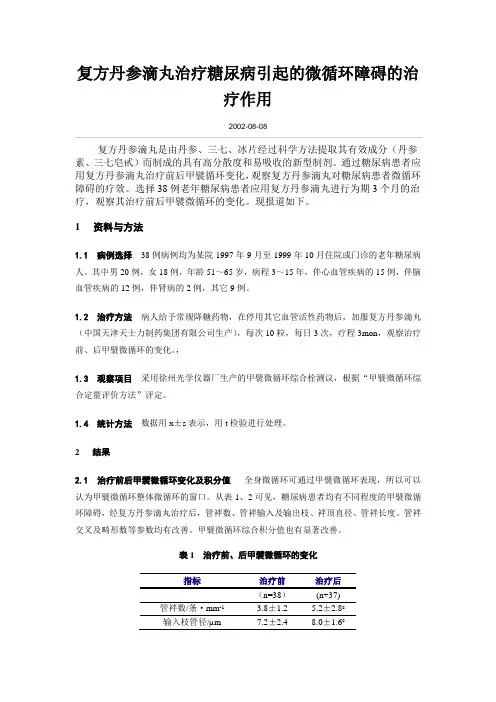

2结果2.1 治疗前后甲襞微循环变化及积分值全身微循环可通过甲襞微循环表现,所以可以认为甲襞微循环整体微循环的窗口。

从表1、2可见,糖尿病患者均有不同程度的甲襞微循环障碍,经复方丹参滴丸治疗后,管袢数、管袢输入及输出枝、袢顶直径、管袢长度、管袢交叉及畸形数等参数均有改善。

甲襞微循环综合积分值也有显著改善。

表1 治疗前、后甲襞微循环的变化指标治疗前治疗后(n=38)(n+37)管袢数/条·mm-1 3.8±1.2 5.2±2.8c输入枝管径/µm7.2±2.48.0±1.6c输出枝管径/µm8.9±3.210.1±2.7袢顶直径/µm10.8±3.612.0±3.3b管袢长/µm389±127360±89c管袢交叉数/%52.7±19.542.8±18.2管袢畸形数/%22.4±8.319.2±7.5血管运动性/beat·min-1 3.0±1.5 2.6±1.0c白细胞数/个·15s-116.4±8.614.0±7.4c与治疗前比较b P<0.05,c P<0.01表2 治疗前、后甲襞微循环综合积分值(x±s)形态积分 1.0±0.40.9±0.3b流态积分 3.6±1.7 3.2±0.9管周状态积分 2.5±0.8 2.2±0.6c总积分 6.8±2.7 5.9±1.8c与治疗前比较b P<0.05,c P<0.013讨论糖尿病患者最突出主广泛的病理改变为全身性弥漫性血管的病变,表现为微循环障碍,微血管瘤形成和微血管基底膜增厚。

【糖尿病足临床进展】基于改善微循环障碍的糖尿病周围神经病变治疗进展摘要微循环障碍是糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN)发生的重要病理生理基础之一。

糖尿病患者血糖控制不佳可导致微血管基底膜增厚、内皮细胞肿胀增生和血管通透性增加等血管结构改变,同时伴有血管舒张功能障碍和血液流变学异常,而微循环的这些变化可通过引发能量代谢障碍、山梨醇积聚和肌醇耗竭及氧化应激异常增高等效应进而造成DPN的发生发展。

前列腺素E1、前列环素衍生物和胰激肽原酶和磷酸二酯酶抑制剂等药物可通过不同机制改善微循环障碍,增加神经组织血流灌注,减轻神经组织缺血缺氧性损伤。

随着经济发展、人口老龄化和人民生活方式的转变,糖尿病等慢性非传染性疾病的发病率大幅增加。

2017年中国疾病预防控制中心流行病学调查显示,中国20岁以上成人糖尿病患病率增长至10.9%,据此可推测我国成年糖尿病患者人数约为1.14亿, 已成为世界糖尿病患者人数最多的国家[1]。

作为糖尿病最常见的慢性并发症之一,糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN)的患病率也随之增加,美国流行病学调查显示约半数以上的糖尿病患者将会出现DPN。

2010年上海的一项流行病学调查显示30岁以上2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)患者DPN发病率约为61.8%[2],因此,DPN越来越受到人们的关注,对其病因和发病机制的研究变得尤为重要。

关于DPN发病机制目前已经提出了多种学说,如代谢紊乱、微循环障碍、神经营养因子缺乏和免疫损伤因素等,其中微循环障碍在DPN的发生发展中发挥极其关键的作用。

本文就DPN中微循环障碍的表现、微循环障碍在DPN发病机制中的作用及基于改善微循环障碍的DPN治疗进展综述如下。

一、DPN中微循环障碍的表现1.血管结构改变:对轻至重度DPN患者的神经活检研究显示,其神经内膜微血管发生了基底膜厚度增加、周细胞变性和内皮增生等结构变化。

改善微循环障碍药物及其作用机制研究进展改善;微循环;障碍微循环(microcirculation)这个名词是在美国召开的第一届国际微循环会议上正式提出的。

指微(细)动脉和微(细)静脉之间微血管的血液循环。

微循环发生障碍,可能导致人体器官功能低下,引起一系列疾病。

由此可见,改善微循环至关重要。

常用的改善微循环障碍药物有以下几类。

1血管保护药1.12,5-二羟基苯磺酸钙2,5-二羟基苯磺酸钙-水合物,结构式如下:Ca2+HOSO2OHH2O分子式:C12H10CaO10S2·H2O,分子量为436.4。

该药作为一种微循环改善剂,载入欧洲药典,载入英国药典。

药理作用:2,5-二羟基苯磺酸钙通过降低微血管壁通透性,增加其抵抗力,增加血浆酶原活性物质,活化淋巴循环系统,促进淋巴循环[1],降低血液和血浆粘稠度,纠正白蛋白/球蛋白比值,降低血小板高聚性,进而预防血栓形成,提高红细胞柔韧性;还可抑制血管活性物质(组织胺、5-羟色胺、缓激肽、透明质酸酶、前列腺素)引起的微血管高渗透作用,促进基底膜胶原的合成,能减少毛细血管基底膜厚度,抑制醛糖转换酶,减少细胞内山梨醇的含量,降低山梨醇对血管内皮的损伤,从而起到保护微血管的作用[2]。

临床评价:该药疗效确切,效果显著,安全性高,副作用小。

国内由西安利君制药厂生产,商品名为“多贝斯”、“羟苯磺酸钙胶囊”;进口商品名为“导升明”。

1.2恩必普该药为由芹菜和芹菜籽提取的有效物质-芹菜甲素的消旋体,属绿色植物性药品,主要成分为丁苯酞。

该药可阻断缺血性脑卒中所致脑损伤的多个病理环节,具有较强的抗脑缺血作用,明显改善缺血脑区的微循环和脑血流量,改善脑能量代谢、抑制神经细胞凋亡。

该药临床上已用于轻、中度缺血型脑卒中的治疗。

1.3递法明递法明的主要成分有天然视紫质(rhodopsin)和类黄酮(flavonoid)。

它能够改善微循环,具有抗炎、抗渗出、抗出血性的作用,其主要的药理作用分为几个方面:通过稳定毛细血管胶原纤维网增强毛细血管抗性,维护血管正常的通透性,改善微循环,调节微血管血液流量;具有非常强的抗氧化作用,抑制自由基对毛细血管的损害;加速视紫红质的再生速率,改善(夜)视力,减轻目眩,提高暗适应[3]。

糖尿病合并微循环异常的治疗糖尿病是一种常见的慢性疾病,其合并微循环异常是其严重并发症之一。

针对糖尿病合并微循环异常的治疗,既要控制血糖水平,又要改善微循环功能。

本文将从药物治疗、生活方式干预以及辅助治疗等方面进行论述。

一、药物治疗1. 降糖药物糖尿病患者常常需要使用降糖药物来控制血糖水平,从而减轻微循环异常的程度。

常见的降糖药物包括胰岛素、磺酰脲类药物、双胍类药物等。

根据患者的具体情况,医生会选择合适的药物进行治疗。

2. 血管舒张药物血管舒张药物可以扩张血管,增加微循环血流量,改善糖尿病合并微循环异常的症状。

例如硝酸酯类药物、钙离子拮抗剂等,这些药物通过扩张血管,改善血液循环,促进氧气和营养物质的供应。

二、生活方式干预1. 饮食调控糖尿病患者在日常饮食中应注重饮食调控,合理控制碳水化合物、脂肪和蛋白质的摄入量,避免大量摄入高糖、高脂食物。

此外,还应增加膳食纤维的摄入,如果蔬、全谷类食物等,有助于调节血糖和改善微循环异常症状。

2. 运动锻炼研究表明,适当的运动能够改善糖尿病合并微循环异常的症状。

患者可以选择有氧运动,如快步走、游泳等,每周进行3-5次,每次30分钟以上。

运动可以促进血液循环,改善微循环,从而减轻微循环异常的程度。

三、辅助治疗1. 中药治疗中药在治疗糖尿病合并微循环异常方面有独特的优势。

一些中药具有促进微循环、舒张血管、抗氧化等作用,如山药、黄连、桑叶等。

患者可根据医生的建议合理选择中药进行辅助治疗。

2. 物理疗法物理疗法是一种非药物治疗方法,可以通过不同的物理手段刺激患者的身体,改善微循环异常的症状。

如针灸、按摩、理疗等,这些疗法能够促进血液循环、缓解疼痛,有助于改善糖尿病合并微循环异常的治疗效果。

总结起来,治疗糖尿病合并微循环异常需要综合运用药物治疗、生活方式干预以及辅助治疗等多种手段。

患者应积极配合医生的建议,合理控制血糖水平,改善生活方式,同时进行辅助治疗,以期达到最佳的治疗效果。

《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识(征求意见稿)》要点1 背景糖尿病及其慢性并发症可导致患者肾功能衰竭、失明、截肢和心脑血管事件,致残率和致死率高,给患者的健康和生命造成了严重威胁。

微循环障碍是糖尿病慢性并发症发生的重要病理生理基础之一,在控制血糖的同时改善微循环障碍,对于预防、延缓、治疗糖尿病各种慢性并发症具有十分重要的意义。

当前临床工作中,对于微循环障碍在糖尿病慢性并发症发生发展中的作用及机制,认识尚不充分,相关药物的选择与使用欠规范。

2 糖尿病微循环障碍的定义2.1 微循环障碍微循环由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、动-静脉吻合支和微静脉及其流经其内的液体所组成,是循环系统的基础结构,也是血液与组织间实现物质交换的主要场所和功能单位。

在炎症反应、代谢障碍等病理情况下,可发生血管细胞功能障碍,自主神经功能异常及内分泌激素分泌紊乱,导致微血管舒缩功能紊乱、血管壁通透性升高以及血液流变性变化,并可出现微血管结构和毛细血管密度的异常,影响组织的物质交换和器官功能。

这种病理情况下,微循环结构及功能的异常导致其不能与组织和器官代谢水平相适应,影响组织的物质交换和器官功能状态称之为微循环障碍。

2.2 糖尿病微循环障碍由糖尿病相关因素导致的微循环障碍称之为糖尿病微循环障碍。

它不仅在糖尿病血管并发症的发生中起着重要作用,而且还参与了胰岛素抵抗及糖尿病的发生发展。

3 糖尿病微循环障碍的表现3.1 糖尿病肾病糖尿病肾病自然病程分为5期:急性肾小球高滤过期、正常白蛋白尿期(尿蛋白排泄正常或间歇性白蛋白尿)、早期糖尿病肾病期(持续微量白蛋白尿)、临床糖尿病肾病期(显性白蛋白尿,部分进展为肾病综合征)、肾衰竭期。

糖尿病肾病是糖尿病患者肾功能衰竭的主要原因。

3.2 糖尿病视网膜病变糖尿病视网膜病变临床表现分为6期(具体分型、分期标准参考相关指南)。

糖尿病视网膜病变是导致糖尿病患者失明的主要原因。

3.3 糖尿病神经病变糖尿病神经病变主要可累及周围神经、自主神经、颅神经,脑及脊髓也可受累,早期表现为神经纤维脱髓鞘和轴突变性、Schwann细胞增生。

对糖尿病患者用药合理性分析目的研究分析糖尿病患者合理性用药情况。

方法选2015年1月—2016年1月收治的糖尿病患者64例。

研究分析患者临床用药情况,概括2型糖尿病患者合理用药方法。

结果根据医院收治的糖尿病患者,常用的口服药物包括格列美脲片、盐酸二甲双胍缓释片、盐酸吡格列酮片等,常用的注射药物为精蛋白锌胰岛素注射液。

结论临床可供糖尿病患者治疗的药物较多,医院医师指导患者长时间服用降糖药物的同时应与胰岛素注射药物联合应用,并注意观察和分析患者用药的情况,对药物的耐受性,提高用药合理性,改善临床治疗效果。

标签:糖尿病;合理性用药;分析糖尿病是在遗传因素与环境因素共同影响下,导致机体表现出以糖代谢紊乱的一种临床综合征,这种临床症状会引发机体血糖持续性保持较高水平状态,引发严重的并发症[1]。

经济增长速度越来越快,生活水平逐渐提高,临床显示的糖尿病患者数量持续性增多。

糖尿病患者存在胰岛素抵抗与胰岛素β细胞功能缺陷与胰岛素分泌异常等引起脂肪、糖、蛋白质代谢紊乱。

临床表现多食、多饮、多尿以及体重减轻等情况。

有的患者还会伴随视力下降与乏力等临床表现[2]。

治疗糖尿病,通常采用药物控制病情,同时辅以饮食控制与运动,抑制并发症的产生。

该文研究分析糖尿病患者合理性用药情况,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选2015年1月—2016年1月收治的糖尿病患者64例。

男34例,女30例,患者年龄45~80岁,平均年龄为(50.9±5.8)岁。

病程2~10年,平均病程为(6.1±2.5)年。

其中1型4例,2型60例。

1.2 方法回顾性患者的临床资料,总结患者治疗期间使用的药物,服用药物的方法,药物的市场价格等,了解患者用药情况。

2 结果根据医院收治的糖尿病患者,常用的口服药物包括格列美脲片、盐酸二甲双胍缓释片、盐酸吡格列酮片等,常用的注射药物为精蛋白锌胰岛素注射液。

3 讨论事实上,2型糖尿病患者在糖尿病患者总数中占据绝大多数。

糖尿病药物治疗的研究进展与评价下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!研究方案:糖尿病药物治疗的研究进展与评价1. 引言糖尿病是一种常见的慢性疾病,严重影响了全球人民的生活质量和寿命。

微循环阻力指数对2型糖尿病患者冠状动脉微循环障碍的评价作用吴志明;叶飞;尤威;谢渡江;陈绍良【摘要】目的:探讨微循环阻力指数(index of microcirculatory resistance,IMR)在评价2型糖尿病患者冠状动脉微循环障碍中的作用.方法:选择2型糖尿病、非糖尿病患者各30例,设为糖尿病组和非糖尿病组.检测2组患者的血浆高教C反应蛋白(high sensitivity C-reactive protein,hs-CRP),并采用压力导丝检测其冠状动脉(左前降支)IMR值.结果:糖尿病组hs-CRP、充血状态下冠状动脉IMR值明显高于非糖尿病组(P<0.01).2组患者的hs-CRP与IMR呈正相关(r=0.657,P<0.01).结论:糖尿病患者较非糖尿病患者更易出现冠状动脉微循环障碍,可能与糖尿病患者更易发生炎性反应有关.压力导丝测定IMR能较准确、敏感地反映2型糖尿病患者的冠状动脉微循环情况.【期刊名称】《中国临床医学》【年(卷),期】2014(021)004【总页数】3页(P400-402)【关键词】冠状动脉;微循环障碍;微循环阻力指数;糖尿病【作者】吴志明;叶飞;尤威;谢渡江;陈绍良【作者单位】南京医科大学附属南京医院心内科,江苏南京210006;南京医科大学附属南京医院心内科,江苏南京210006;南京医科大学附属南京医院心内科,江苏南京210006;南京医科大学附属南京医院心内科,江苏南京210006;南京医科大学附属南京医院心内科,江苏南京210006【正文语种】中文【中图分类】R54冠状动脉微循环是指心脏微动脉与小静脉之间的血液循环,对于心肌细胞与血液进行物质交换至关重要。

研究[1-3]表明,糖尿病极易影响冠状动脉的血流储备,导致微循环障碍。

冠状动脉血流储备分数、冠状动脉造影TIMI心肌灌注分级(TIMI myocardial perfusion grades,TMPGs)、冠状动脉正电子发射计算机断层扫描、实时心肌声学造影超声心动图等都可评价冠状动脉微循环,但由于这些方法重复性较差、操作复杂等原因而很难广泛用于临床[4]。

糖尿病微循环障碍的药物应用说起糖尿病用药,很多基层医生都会说:常用口服降糖药和胰岛素,配合降压药、调脂药(抗“三高”用药),很少有人想起改善微循环的药物。

其实,糖尿病对人体健康危害最大的不是糖尿病本身,而是由糖尿病引起的各种慢性并发症。

糖尿病慢性并发症可导致患者肾衰竭、失明、糖尿病足、截肢和心脑血管事件,致残率和致死率高,严重威胁患者的健康和生命。

微循环障碍是糖尿病慢性并发症发生的重要病理生理基础之一,改善微循环障碍的药物治疗,对于预防、延缓、治疗糖尿病各种慢性并发症具有十分重要的意义。

1治疗糖尿病微循环障碍用药原则积极控制血糖、血压、血脂仍是糖尿病治疗的基础。

微循环障碍贯穿糖尿病病程的始终,改善糖尿病微循环用药应遵循“早期、个体化、合理联合、重视安全”的原则。

1.早期:一旦诊断为糖尿病,需尽早筛查并发症,早诊断,尽早使用改善微循环障碍的药物。

2.个体化:根据不同患者的临床表现特点和药物作用机制,针对性选择药物,并给予适当疗程治疗(在医师指导下用药和停药)。

3.合理联合:一般不建议联合用药,如需联合,应遵循机制互补的原则,避免作用机制相同的药物联合,同时注意药物间的相互作用。

4.重视安全:严格掌握药物的适应证与禁忌证,注意药物的不良反应,尤其需考虑患者的药物配伍、肝肾功能和年龄等因素。

2改善糖尿病微循环障碍的药物改善糖尿病微循环障碍的药物主要包括血管扩张药、影响血液流变学的药物、保护血管内皮的药物以及部分中药制剂等。

1.血管扩张药(1)胰激肽原酶(PK):PK水解激肽原形成缓激肽,通过扩张小动脉增加毛细血管血流量;激活纤溶酶,降低血液黏度,改善血液流变学;改善组织灌注。

临床用于治疗糖尿病引起的肾病、视网膜病变等。

国外研究提示,PK可以抑制血管增生,有利于控制糖尿病患者视网膜病变进程。

既往进行的系统性评价结果提示,PK对糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病具有一定疗效。

(2)前列地尔:即前列腺素E1(PGE1),通过其受体可增加血管平滑肌细胞内环磷酸腺苷含量,舒张血管平滑肌,发挥强大的扩血管作用,尤其对阻塞部位的血管作用显著。

·102· Chinese Journal of Information on TCM Apr.2005 Vol.12 No.42型糖尿病微血管病变疗效评价方法研究进展谢仁明,谢雁鸣(中国中医研究院,北京 100700)关键词:2型糖尿病;微血管病变;疗效评价方法;综述中图分类号:R587.2 文献标识码:D文章编号:1005-5304(2005)04-0102-03流行病学调查表明,我国的糖尿病患病率低,但患者绝对数高,其中90%以上为2型糖尿病,且近年来发病年龄有年轻化趋势[1]。

作为2型糖尿病预后的关键因素之一,微血管并发症已经受到越来越多的关注。

中医药在治疗此类并发症方面已经显示出一定的优势,而此种优势的表达则有赖于能得到公认的疗效评价方法。

笔者拟对近10年糖尿病微血管病变的有疗效评价标准的治疗性文献进行初步总结,以期发现能充分表达中医疗效的评价方法。

1 根据并发症的现代医学临床分型确定疗效评价方法糖尿病患者往往早期即可有微血管病变,但临床上不同的个体,其主要病变部位不同,表现也各异,因而疗效评价的方法也不同。

1.1 糖尿病视网膜病变(DR)DR的病理基础是微血管病变,毛细血管壁的外周细胞减少,内皮细胞脱落和基底膜增厚使内皮细胞功能障碍形成高通透性,眼底可见出血、黄色硬性渗出,毛细血管还可形成微小的球状膨出即微血管瘤。

DR分为六期,临床上最常见的是Ⅲ到Ⅵ期。

临床疗效评价时常用治疗前后视力的改善和眼底所见来判断,有条件的亦有用眼底荧光造影者。

张氏等[2]用全视网膜光凝治疗DR,以治疗后视网膜水肿的消退情况、微血管瘤改善情况、新生血管情况、无灌注区情况、玻璃体出血情况的改善作为疗效评价的指标。

李氏等[3]以TPK治疗DR 30例,其疗效评价采用特定部位的方法,即以中央动脉颞上支区域病灶增减数为评定标准,进行绘图记录,此法颇有新意。

张氏等[4]以治疗前后视力改善、眼底出血吸收及眼底荧光血管造影观察视网膜新生血管消退变化作为疗效判定,疗效分为有效、稳定、无效三级。

糖尿病微循环障碍临床用药合理性评价田霞;魏菊红【期刊名称】《实用医学杂志》【年(卷),期】2018(34)9【摘要】Objective To study the rationality about the application of clinical medication for diabetic microcirculation disorderturbance in a general hospital of level Ⅱ in Changshu. Methods Three hundred and fifty-nine patients with T2DM who received the clinical pathway treatment were enrolled in this study in a general hospital of level II in Changshu from July to December 2016. The statistical analysis was performed on the clinical application of microcirculation-improving drugs. The selection of microcirculation-improving drugs ,the drug utilization index(DUI),the intensity of microcirculation-improving drugs and the rate of drug combination were used as the evaluation criteria. Results The utilization rate of microcirculation-improving drugs was 94.43 %,and the combination rate was 73.75 %.The selection of microcirculation-improving drugs was the traditional Chinese medicine injections which activated blood circulation and vasodilators,with the DUI ranged from 0.9 to 1.1,and the intensity of microcirculation-improving drugs was 177.82 DDD. Conclusion The application of the clinical medication for the diabetic microcirculation disturbance was not standard,as a result,the indications of medication were not clear,and the indications of drug combination were notcontrolled strictly,the therapeutic regimen was unreasonable,and further management should be strengthened.%目的评估糖尿病微循环障碍临床用药的合理性.方法抽取医院2016年7-12月诊断为2型糖尿病并进入临床路径的成人患者359例,对其改善微循环药物的临床应用情况进行统计分析,以使用率、联合用药率、品种选择、药物利用指数(DUI)、使用强度等作为评判标准.结果改善微循环药使用率94.43%,联合用药率73.75%,品种选择以活血化瘀类中药注射剂和血管扩张剂为主,DUI均在0.9~1.1范围内,使用强度177.82 DDD.结论该院糖尿病微循环障碍临床用药存在不规范性,用药指征和联合用药指征控制不严,治疗方案存在不合理性,需进一步加强管理.【总页数】5页(P1524-1528)【作者】田霞;魏菊红【作者单位】常熟市第一人民医院,苏州大学附属常熟医院江苏常熟215500;常熟市第一人民医院,苏州大学附属常熟医院江苏常熟215500【正文语种】中文【相关文献】1.糖尿病微循环障碍临床用药专家共识 [J], 中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会2.糖尿病微循环障碍临床用药专家共识(征求意见稿) [J], 中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会3.糖尿病微循环障碍临床用药专家共识 [J], 中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会4.糖尿病微循环障碍临床用药合理性评价研究 [J], 王建华;王瑛;罗帅;李冉5.糖尿病微循环障碍临床用药专家共识(2021年版) [J], 中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医对糖尿病微循环障碍的认识及评价方法

金龙珍;陈清光;张子霖;朱雅楠;耿艳娜;吕璐;沙雯君;龚凡;赵婧;张晟;徐舒雨;陆灏

【期刊名称】《中医药导报》

【年(卷),期】2016(22)1

【摘要】简述了中医对糖尿病微循环障碍的认识,探讨了不同病程糖尿病与微循环障碍的关系及影响因素,归纳了糖尿病微循环障碍的中西医常用评价方法,分析当前研究中的优势与不足,并对中医诊断客观化技术应用于本疾病的评价进行了展望。

【总页数】3页(P103-104)

【关键词】糖尿病;微循环障碍;中医诊断客观化;评价方法

【作者】金龙珍;陈清光;张子霖;朱雅楠;耿艳娜;吕璐;沙雯君;龚凡;赵婧;张晟;徐舒雨;陆灏

【作者单位】上海中医药大学附属曙光医院

【正文语种】中文

【中图分类】R255.4

【相关文献】

1.微循环障碍的中医认识及治疗现状 [J], 回学英;雷慧;杜会博;张春晖

2.中医对糖尿病微循环障碍的认识和治疗 [J], 喻秀兰

3.微循环阻力指数对2型糖尿病患者冠状动脉微循环障碍的评价作用 [J], 吴志明;叶飞;尤威;谢渡江;陈绍良

4.糖尿病微循环障碍临床用药合理性评价 [J], 田霞;魏菊红

5.中医药治疗糖尿病肾脏微循环障碍临床探讨 [J], 陈峰;陈晓明;郭术莲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

糖尿病微循环障碍临床用药合理性评价研究目的分析使用蚓激酶治疗糖尿病微循环障碍临床用药合理性。

方法将2014年2月—2018年2月收治的82例糖尿病微循环障碍者分为2组。

对照组使用格列齐特治疗,以此为基础,观察组使用蚓激酶治疗。

分析两组效果。

结果两组治疗之后血沉方程、低切、高切、血沉指标相较于治疗前好转显著,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组治疗后的血沉方程、低切、高切、血沉比对照组改善更为显著(P<0.05)。

治疗前,两组的袢周情况积分、血液流态积分以及管袢形态积分差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后,两组上述积分均有所改善,就改善程度来讲,和对照组相比,观察组的治疗效果明显更好(P<0.05)。

结论对于糖尿病微循环障碍疾病,使用蚓激酶进行治疗,能够取得显著效果,可积极提升糖尿病微循环障碍者血液流变学以及微循环功能,不存在严重的不良反应,值得进一步在临床中推广使用。

标签:糖尿病;微循环障碍;蚓激酶;格列齐特;药物安全性Study on Rational Evaluation of Clinical Medication for Diabetic MicrocirculationWANG Jian-hua1,WANG Ying2,LUO Shuai1,LI Ran11.61618 Force Outpatient Department,Beijing,100094 China;2.61081 Force Outpatient Department,Beijing,100094 China[Abstract] Objective To analyze the rationality of clinical use of lumbrokinase in the treatment of diabetic microcirculation disorders. Methods 82 patients with diabetic microcirculatory disorders from February 2014 to February 2018 were divided selected and into two groups. The control group was treated with gliclazide,and the observation group was treated with lumbrokinase. Analyze the two groups of effects. Results After the treatment,the blood sedimentation equation,low cut,high cut,and erythrocyte sedimentation index were significantly better than those before treatment. There was significant difference between the two groups(P<0.05). After treatment,the blood sedimentation equation,low cut,high cut,the erythrocyte sedimentation rate of the observation group was more significant than that of the control group(P<0.05). Before treatment,there was no significant difference in the periorbital condition score,blood flow state score and tube morphological score between the two groups(P>0.05). After treatment,both groups had improved in the above scores. In terms of improvement,compared with the control group,the treatment effect of the observation group was significantly better(P<0.05). Conclusion For diabetic microcirculatory disorders,treatment with lumbrokinase can achieve significant results,can positively improve the blood rheology and microcirculation function of diabetic microcirculatory disorders,there is no serious adverse reactions,it is worth further promotion in clinical use.[Key words] Diabetes;Microcirculatory disorders;Lumbrokinase;Gliclazide;Drug safety糖尿病與相关并发症会引起患者出现失明、截肢、肾脏衰竭以及心脑血管不良事件。

致死率及致残率均较高。

在一定程度上对患者的生命安全造成威胁。

微循环障碍属于糖尿病慢性并发症发生发展的病理生理基础,医生在控制患者血糖的同时,也应当积极预防、延缓并治疗糖尿病微循环障碍[1]。

在目前的临床工作之中,对于因糖尿病引起的微循环障碍,作用发生机制认识还不充分,药物选择也缺少规范。

对于这种情况,中国微循环学会糖尿病与学会专业委员会制定了相关共识,目的在于为临床合理选择提升糖尿病微循环障碍改善度的药物提供参考。

有文献证实,对于糖尿病微循环障碍者,使用蚓激酶进行治疗,能够取得满意成效。

为了证实该理论的真实性,结合实际情况,该文选择2014年2月—2018年2月该部收治的82例糖尿病微循环障碍者为研究对象。

并对部分患者使用了蚓激酶治疗,得出心得,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料選择该部收治的82例糖尿病合并微循环障碍者为研究对象。

经诊断以及相关检查,受试者确诊,符合卫计委颁布的关于该疾病的诊断标准。

排除对象:酮症、慢性肾炎、泌尿系统感染、阴道炎、严重心衰、肝脏功能异常、近期使用肾毒性药物史者。

受试者知晓实验过程,在此同时签署了《知情同意书》。

依照就诊顺序,将其随机平均分为对照组以及观察组,每组41例。

对照组男22例,女19 例,年龄区间为36.52~74.52岁。

平均年龄为(54.25±1.24)岁。

观察组男23例,女18 例,年龄区间为37.58~75.16岁。

平均年龄为(55.19±1.64)岁。

两组受试者基线资料差异无统计学意义(P>0.05),有均衡性。

1.2 方法受试者入组后,口服格列齐特(国药准字H11021413)治疗,目的在于控制血糖。

剂量为80 mg/次。

初始剂量为2次/d,使用2~3周,在此之后依照患者尿糖以及血糖值,调整药物剂量,总剂量范围维持在80~240 mg/d。

以此为基础,观察组使用蚓激酶(国药准字H2006 8081,60万U)。

2片/次,3次/d。

于饭前30 min使用,连续治疗3~4周。

1.3 观察指标①分析两组治疗前后血液流变学比较情况;②分析治疗前后甲襞循环指标情况。

1.4 统计方法该实验使用SPSS 21.0统计学软件分析数据,计量资料以(x±s)表示,行t 检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果两组治疗前后血液流变学比较情况,见表1。

3 讨论因2型糖尿病有关因素引起的微循环障碍被称之为糖尿病微循环障碍。

该疾病不但在2型糖尿病血管并发症的发生以及发展中起到了一定作用,并且也会参与到糖尿病进展以及胰岛素抵抗发生中[2]。

当前临床对于糖尿病微循环障碍的发生机制上存在争议。

通常认为,这种现象主要涉及到血管内皮受损、一氧化碳合成量降低、多元醇通路活性上升、氧化应激、蛋白质非酶糖化、蛋白激酶c激活等方面的功能以及代谢异常。

在上述因素的影响下发生微循环自律运动障碍。

微血管中的血流量明显提升,压力增加。

在血流动力学异常的影响下,会造成微血管结构受损,血管壁通透性上升,毛细血管渗出,基底膜厚度增加等现象。

继而引起微血栓形成,造成微循环缺血缺氧,诱发机体内相关功能器官障碍。

该情况可能发生在糖尿病早期以及疾病前期。

所以说,早期对糖尿病微循环障碍加以干预,有助于疾病的治疗,可积极预防血管并发症发生[3-4]。

该组实验证实,两组治疗之后血沉方程、低切、高切、血沉指标相较于治疗前好转显著,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组治疗后的血沉方程、低切、高切、血沉比对照组改善更为显著(P<0.05)。

治疗前,两组的袢周情况积分、血液流态积分以及管袢形态积分差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后,两组上述积分均有所改善,就改善程度来讲,和对照组相比,观察组的治疗效果明显更好(P<0.05)。

证实使用蚓激酶在治疗2型糖尿病合并微循环障碍中,可取得满意成效。

能有效改善2型糖尿病患者所存在的微循环障碍和血液流变学异常现象。

因为该疾病患者血糖控制不佳,糖化血红蛋白指数明显上升。

在这种情况下令红细胞粘度增加,膜流动性减少,引发红细胞变形性降低。

红细胞很难经过微血管,进而引起滞留,造成血流阻力上升以及微循环阻塞。

微循环有效灌注量不足[5]。

值得说明的是,2型糖尿病患者血浆巨球蛋白比正常人明显较高,抑制纤溶酶六纤溶酶活性降低。

导致血液形成高能状态,因高血糖研制的组织低级醇高渗透压,以及高山梨醇形态。

减少了血管内皮细胞,增值度,对内壁细胞修复过程造成影响,所以说,血小板粘附功能提升、红细胞凝集度增加、纤维蛋白原升高、微循环障碍。

血管内皮受损为2型糖尿病微循环障碍的主要形成原因[6]。

蚓激酶可以起到去纤、降脂、减少蛋白酶活性程度以及血小板凝集度、减少血管阻力的效果,使用后能够改善患者微循环状态。

所以说,使用该药物在治疗,糖尿病微循环障碍中,能够取得满意效果。

其在改善微血管病变方面有着较为成熟的疗效。

值得说明的是,有文献证实,蚓激酶安全性较强,使用后不会出现不良反应,治疗效果显著。

[参考文献][1] 金龙珍,陈清光,张子霖,等.中医对糖尿病微循环障碍的认识及评价方法[J].中医药导报,2016(1):103-104.[2] 陈峰,陈晓明,郭术莲.中医药治疗糖尿病肾脏微循环障碍临床探讨[J].中国妇幼健康研究,2016(S1):188.[3] 金茜,张波,令狐金卿,等.蚓激酶的临床应用[J].职业与健康,2017,33(20):2867-2869.[4] 李龙飞,汤斌,李松,等.赤子爱胜蚓蚓激酶的异源表达及重组酶性质初步研究[J].中国医药工业杂志,2017(12):1744-1750.[5] 宋春宇,王中京,毛红,等.丹参川芎嗪注射液对糖尿病肾病大鼠微循环障碍及肾功能的影响[J].中国老年学杂志,2017,37(10):2396-2398.[6] 林小玲,严励.2型糖尿病及其慢性并发症患者甲襞微循环的变化及意义[J].承德医学院学报,2018(1):14-16.。