刘吉——明朝著名的内阁首辅

- 格式:docx

- 大小:39.09 KB

- 文档页数:2

“三旨相公“王硅是个不为官作者:陈良来源:《廉政瞭望》 2018年第8期文/陈良在中国古代,帝王将相死后皆有一个谥号,以评价其一生。

北宋神宗时期,宰相王珪死后被追赠为太师,溢号“文恭”。

王珪年少科举及第,以文章致位通显,其文章宏侈瑰丽,自成一家。

获得“文恭”谥号,可谓实至名归。

但是,这个官方册封谥号很少有人记住,倒是时人赋予外号“三旨相公”,更令人难忘。

所谓“三旨相公”,是说王珪当宰相主要做三件事。

每次上殿进呈奏套时,对皇帝说“取圣旨”来了;待皇帝批阅之后,恭敬高呼“领圣旨”;走出宫殿,对下属说“已得圣旨”。

作为宰相,凡事他从不拿主意,一切听候皇帝处置,依圣旨行事。

王珪身居高位,却尸位素餐,无所作为,《宋史》说他“自执政至宰相凡十六年,无所建明”。

纵观王珪的为官历史,前前后后都是为个人着想,只顾保住官位,而不愿承担责任。

元丰五年(1082年),朝廷改革官制,王珪为尚书左仆射兼门下侍郎,蔡确为尚书右仆射。

之前,神宗曾对执政大臣说:“实行新官制,新人与旧人将一并任用。

”还说:“御史大夫,非司马光不可。

”王珪、蔡确听了,相顾失色。

王珪十分担忧司马光可能超越自己,不知如『可是好。

蔡确对他说:“陛下早就想收复灵武,你如果敢于担责,就可以保住相位。

”正当神宗准备召见司马光之际,王珪推荐俞充为庆州主帅,让他进献平定西夏之策。

王琏认为一旦用兵深入前线,皇上必不召见司马光,即使召了,也不会前来。

日后,司马光果然不奉召。

瞧,王珪仅有的担责行为,也是为了保住相位。

没想到,他出了馊主意,结果导致永乐兵败,死者十余万人。

当然,王珪甘为“三旨相公”,既有内在原因,也有客观原因。

当时士大夫喜好议论,而不崇尚实干。

范仲淹推行新政、王安石实行变法,都招致保守势力的强烈反对,甚至受到人身攻击。

范仲淹、王安石纵有大无畏的勇气,也经不住来自各方面的舆论压力,包括支持他们的最高统治者仁宗、神宗也不得不妥协让步,新政和新法终究半途而废。

如此政治生态,必然催生出王硅这样的“三旨相公”。

内阁篇孝宗于成化二十三年九月初六日丑时即位,弘治十八年五月初七午刻驾崩,纪年18,执政期间共有6位阁臣,其中刘吉为宪宗遗留的阁臣(其余2位万安,尹直于孝宗即位不足2月先后罢去)提拔阁臣5位徐溥,刘健,丘濬,李东阳,谢迁成化二十三年万安为首辅,十月晋少师,十月罢刘吉继万安为首辅十一月晋少傅兼太子太师吏部尚书尹直十一月罢徐溥十月,吏部左侍郎兼学士入,十一月晋礼部尚书兼文渊阁大学士刘健十一月晋礼部右侍郎兼学士入,成化二十三年十一月至弘治四年八月内阁排位刘吉,徐溥,刘健弘治四年八月刘吉以首辅加少师华盖殿大学士徐溥八月晋太子太傅户部尚书兼武英殿大学士。

刘健八月晋礼部尚书兼文渊阁大学士丘濬十月,太子太保礼部尚书入,兼文渊阁大学士,弘治四年八月至弘治五年八月时内阁排位刘吉,徐溥,刘健,丘濬弘治五年八月刘吉罢,徐溥继任首辅,丘濬为次辅,弘治七年徐溥八月加少傅吏部尚书谨身殿大学士丘濬八月加少保户部尚书武英殿大学士刘健八月晋太子太保兼礼部尚书武英殿大学士弘治五年八月至弘治八年二月时内阁排位徐溥,丘濬,刘健弘治八年二月丘濬卒,赠特进左柱国太傅谥文庄,李东阳,谢迁入阁李东阳二月,礼部左侍郎兼翰林院侍读学士入谢迁二月,詹事府少詹事兼侍读学士入。

十月服阕至京,晋詹事弘治十一年二月徐溥二月加少师兼太子太师华盖殿大学士。

七月致仕刘健二月加少傅兼太子太傅户部尚书谨身殿大学士,七月继任首辅李东阳二月晋太子少保礼部尚书兼文渊阁大学士谢迁二月晋太子少保兵部尚书兼东阁大学士弘治八年二月至弘治十一年七月内阁排位徐溥,刘健,李东阳,谢迁弘治十六年刘健二月加少师兼太子太师吏部尚书华盖殿大学士。

五月考满,加特进李东阳二月晋太子太保户部尚书兼谨身殿大学士谢迁二月晋太子太保礼部尚书兼武英殿大学士弘治十一年七月至弘治十八年五月孝宗驾崩内阁排位刘健,李东阳,谢迁补充说明弘治十八年七月刘健加左柱国(文臣勋级最高一级,正一品),正德五年九月李东阳加特进左柱国,是明朝历史少有的在世的正一品文臣。

丁忧”与“夺情”万历宰辅张居正明朝弘治年间阁揆刘吉,是著名的“纸糊三阁老”之一,正事不干,坏事少不了他。

刘吉还有个外号,叫“刘棉花”,棉花耐弹,暗示刘吉不怕弹劾,越弹越升官。

刘吉一生中,让人诟病最多的是其托人“夺情”之事,也因此事屡被弹劾。

古代官员有“丁忧”之制。

父母去世,无论你是多大的官,都要辞官回家“丁忧”,守制二十七个月,以回报父母养育之恩。

在这两年多时间里,需在父母坟前搭一简陋小屋,每日祭拜,不许吃喝玩乐,甚至连房事都得禁绝。

从汉朝形成这一制度开始,一直到清朝,代代传承。

大臣若匿丧不报,革职。

除非在国家生死存亡之际,皇帝才以身担重任为由,令某些大臣放弃“丁忧”回朝工作,称为“夺情”。

“丁忧”时生活上的清苦,咬咬牙还可以挺过去,但对于好不容易爬到高位的官僚,让他两年多时间不掌权,简直要了他的命。

因此,很多人便寄希望于被“夺情”,一方面可证明自己在朝中的重要性,一方面也可以保住高官厚禄。

据说,这位刘吉走了皇亲国戚的后门,找皇帝通融。

皇帝终于夺了他的情。

编修陈音劝他别玩这一套,还是老老实实回家呆一段。

刘吉十分生气,认为陈音故意跟自己过不去。

其实,皇帝“夺”大臣之情,历来受到非议。

少了谁地球都照样转,某些大臣能有多重要?万历年间,张居正的“夺情”事件还闹出了一场风波。

1577 年,首辅张居正的父亲去世,张居正联合自己的好友、大太监冯保,鼓动年幼的万历皇帝“夺情”。

万历准奏。

张居正一直很跋扈,大臣们见他死了父亲,都眼巴巴盼着他回家“丁忧”呢,不料张居正来了这么一手。

大臣们不干了,纷纷上奏,认为政府一直大力提倡孝道,张居正作为朝廷一哥,更应以身作则,赶快收拾东西回家。

万历皇帝大怒,动用“廷杖”,当众痛打反对者的屁股,有人被打得皮开肉绽,终身残疾。

一时间,朝野上下,沸沸扬扬。

后来,万历长大了,还有人拿这件事做文章,弹劾已死的张居正。

历史上的“夺情”事件并不少见,臣子们多数半推半就,实则暗喜。

在讲究忠孝节义的年代,“丁忧”与“夺情”,是“忠”,一边是“孝”,让你在两者之中选择,无论怎么选择,似乎都显得割舍不下。

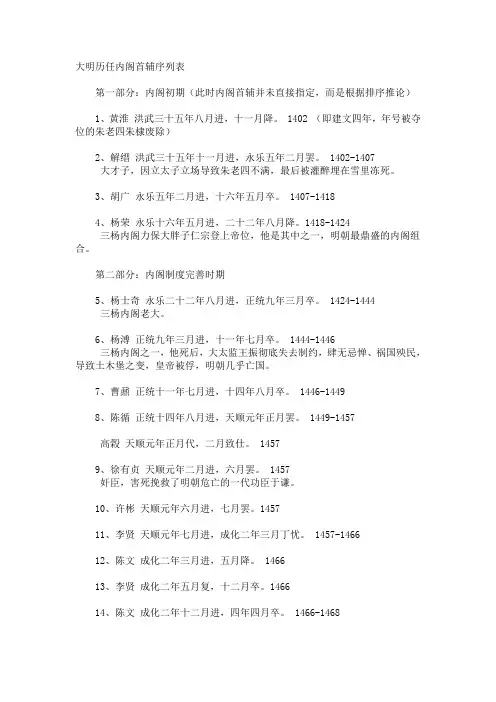

大明历任内阁首辅序列表第一部分:内阁初期(此时内阁首辅并未直接指定,而是根据排序推论)1、黄淮洪武三十五年八月进,十一月降。

1402 (即建文四年,年号被夺位的朱老四朱棣废除)2、解缙洪武三十五年十一月进,永乐五年二月罢。

1402-1407大才子,因立太子立场导致朱老四不满,最后被灌醉埋在雪里冻死。

3、胡广永乐五年二月进,十六年五月卒。

1407-14184、杨荣永乐十六年五月进,二十二年八月降。

1418-1424三杨内阁力保大胖子仁宗登上帝位,他是其中之一,明朝最鼎盛的内阁组合。

第二部分:内阁制度完善时期5、杨士奇永乐二十二年八月进,正统九年三月卒。

1424-1444三杨内阁老大。

6、杨溥正统九年三月进,十一年七月卒。

1444-1446三杨内阁之一,他死后,大太监王振彻底失去制约,肆无忌惮、祸国殃民,导致土木堡之变,皇帝被俘,明朝几乎亡国。

7、曹鼐正统十一年七月进,十四年八月卒。

1446-14498、陈循正统十四年八月进,天顺元年正月罢。

1449-1457高榖天顺元年正月代,二月致仕。

14579、徐有贞天顺元年二月进,六月罢。

1457奸臣,害死挽救了明朝危亡的一代功臣于谦。

10、许彬天顺元年六月进,七月罢。

145711、李贤天顺元年七月进,成化二年三月丁忧。

1457-146612、陈文成化二年三月进,五月降。

146613、李贤成化二年五月复,十二月卒。

146614、陈文成化二年十二月进,四年四月卒。

1466-146815、彭时成化四年四月进,十一年三月卒。

1468-147516、商辂成化十一年三月进,十三年六月致仕。

1475-1477连中三元,明朝完成该项高难度动作仅两人,另一位黄观被朱老四剥夺称号。

科举1000多年,仅有13人连中三元,其中清朝有一位还是因为乾隆皇帝觉得大清没有三元,特地弄出来撑门面的。

商辂曾经亲手消灭了明朝另一位连中三元,他担任主考官时,很多人认为王鳌的文章可以问鼎冠军,商辂这个总裁判长不希望别人分享他的荣耀,一意孤行地将其列在第三,把状元给了别人。

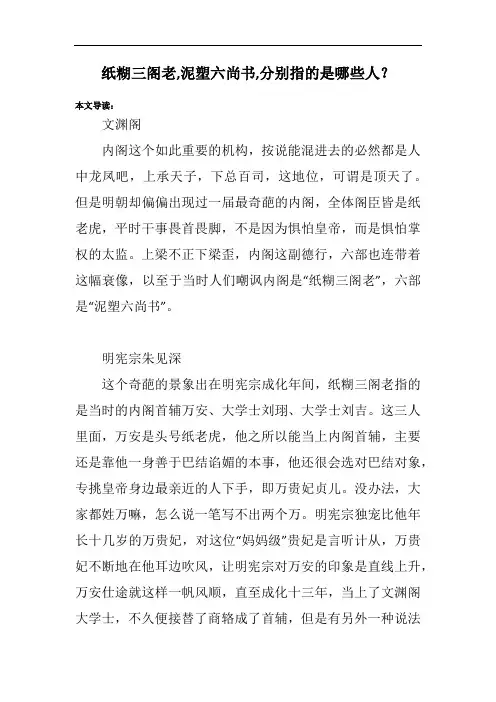

纸糊三阁老,泥塑六尚书,分别指的是哪些人?本文导读:文渊阁内阁这个如此重要的机构,按说能混进去的必然都是人中龙凤吧,上承天子,下总百司,这地位,可谓是顶天了。

但是明朝却偏偏出现过一届最奇葩的内阁,全体阁臣皆是纸老虎,平时干事畏首畏脚,不是因为惧怕皇帝,而是惧怕掌权的太监。

上梁不正下梁歪,内阁这副德行,六部也连带着这幅衰像,以至于当时人们嘲讽内阁是“纸糊三阁老”,六部是“泥塑六尚书”。

明宪宗朱见深这个奇葩的景象出在明宪宗成化年间,纸糊三阁老指的是当时的内阁首辅万安、大学士刘珝、大学士刘吉。

这三人里面,万安是头号纸老虎,他之所以能当上内阁首辅,主要还是靠他一身善于巴结谄媚的本事,他还很会选对巴结对象,专挑皇帝身边最亲近的人下手,即万贵妃贞儿。

没办法,大家都姓万嘛,怎么说一笔写不出两个万。

明宪宗独宠比他年长十几岁的万贵妃,对这位“妈妈级”贵妃是言听计从,万贵妃不断地在他耳边吹风,让明宪宗对万安的印象是直线上升,万安仕途就这样一帆风顺,直至成化十三年,当上了文渊阁大学士,不久便接替了商辂成了首辅,但是有另外一种说法是,万安曾经靠进献春药给宪宗获得赏识,平步青云,所以这哥们有个外号叫“洗屌相公”。

万安万安为人滑头,在官场摸爬滚打这么些年,他形成了自己的一套为官哲学,那就是尽量别去招惹大太监汪直。

当时,汪直历任御马监掌印太监、西厂提督,在当时深受宪宗信任,加上这人还有战功,皇帝将禁军指挥权都交给了他,汪直手中既握着禁军军权,还掌握着特务组织西厂,再加上是掌印太监,可谓是真正的位高权重,一手遮天。

汪直嚣张到何种程度呢,文官在他眼中不过就是一堆荠菜子,看谁不顺眼,弹指间就让谁回家卖山药蛋子去。

宪宗前期,内阁中还有一批敢于和汪直对着干的大臣,以彭时,商辂先后为首的内阁根本不屑于把汪直这种角色放在眼里,彭时去世后,商辂更是和汪直之间矛盾升级,商辂素来以刚正严明,严于律己为名,在朝政上,商辂与汪直屡屡犯冲。

但是这场政治斗争,汪直却战胜了商辂,使得商辂提前告老还乡了。

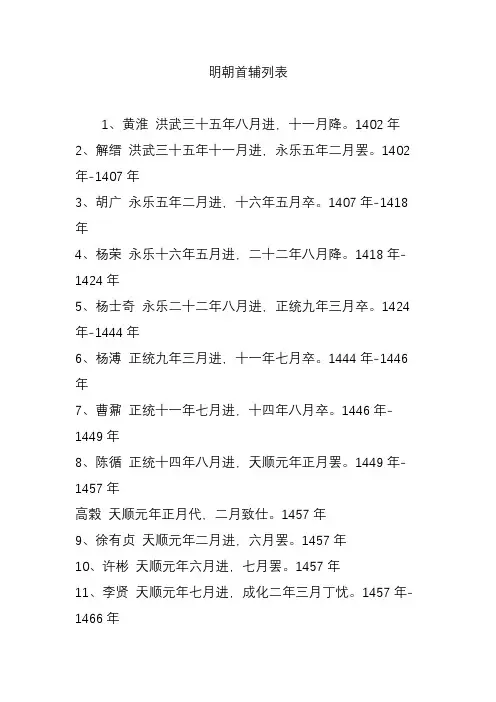

明朝首辅列表1、黄淮洪武三十五年八月进,十一月降。

1402年2、解缙洪武三十五年十一月进,永乐五年二月罢。

1402年-1407年3、胡广永乐五年二月进,十六年五月卒。

1407年-1418年4、杨荣永乐十六年五月进,二十二年八月降。

1418年-1424年5、杨士奇永乐二十二年八月进,正统九年三月卒。

1424年-1444年6、杨溥正统九年三月进,十一年七月卒。

1444年-1446年7、曹鼐正统十一年七月进,十四年八月卒。

1446年-1449年8、陈循正统十四年八月进,天顺元年正月罢。

1449年-1457年高榖天顺元年正月代,二月致仕。

1457年9、徐有贞天顺元年二月进,六月罢。

1457年10、许彬天顺元年六月进,七月罢。

1457年11、李贤天顺元年七月进,成化二年三月丁忧。

1457年-1466年12、陈文成化二年三月进,五月降。

1466年13、李贤成化二年五月复,十二月卒。

1466年14、陈文成化二年十二月进,四年四月卒。

1466年-1468年15、彭时成化四年四月进,十一年三月卒。

1468年-1475年16、商辂成化十一年三月进,十三年六月致仕。

1475年-1477年17、万安成化十三年六月进,二十三年十月罢。

1477年-1487年18、刘吉成化二十三年十月进,弘治五年八月致仕。

1487年-1492年19、徐溥弘治五年八月进,十一年七月致仕。

1492年-1498年20、刘健弘治十一年七月进,正德元年十月致仕。

1498年-1506年21、李东阳正德元年十月进,七年十二月致仕。

1506年-1512年22、杨廷和正德七年十二月进,十年三月丁忧。

1512年-1515年23、梁储正德十年三月进,十二年十一月降。

1515年-1517年24、杨廷和正德十二年十一月复,嘉靖三年二月致仕。

1517年-1524年25、蒋冕嘉靖三年二月进,五月致仕。

1524年26、毛纪嘉靖三年五月进,七月致仕。

1524年27、费宏嘉靖三年七月进,五年五月降。

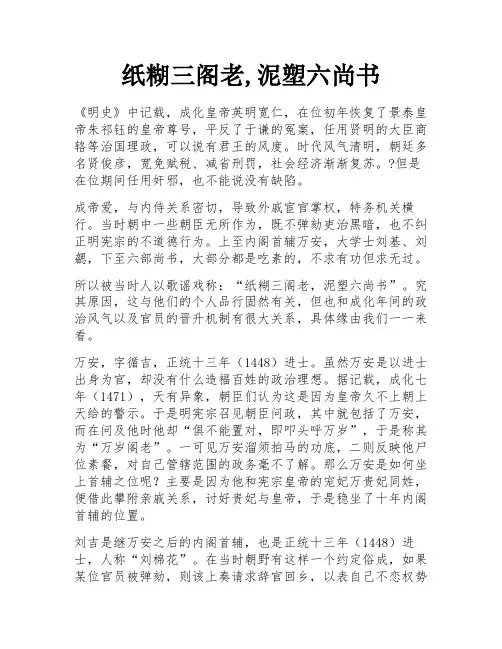

纸糊三阁老,泥塑六尚书《明史》中记载,成化皇帝英明宽仁,在位初年恢复了景泰皇帝朱祁钰的皇帝尊号,平反了于谦的冤案,任用贤明的大臣商辂等治国理政,可以说有君王的风度。

时代风气清明,朝廷多名贤俊彦,宽免赋税、减省刑罚,社会经济渐渐复苏。

?但是在位期间任用奸邪,也不能说没有缺陷。

成帝爱,与内侍关系密切,导致外戚宦官掌权,特务机关横行。

当时朝中一些朝臣无所作为,既不弹劾吏治黑暗,也不纠正明宪宗的不道德行为。

上至内阁首辅万安,大学士刘基、刘勰,下至六部尚书,大部分都是吃素的,不求有功但求无过。

所以被当时人以歌谣戏称:“纸糊三阁老,泥塑六尚书”。

究其原因,这与他们的个人品行固然有关,但也和成化年间的政治风气以及官员的晋升机制有很大关系,具体缘由我们一一来看。

万安,字循吉,正统十三年(1448)进士。

虽然万安是以进士出身为官,却没有什么造福百姓的政治理想。

据记载,成化七年(1471),天有异象,朝臣们认为这是因为皇帝久不上朝上天给的警示。

于是明宪宗召见朝臣问政,其中就包括了万安,而在问及他时他却“俱不能置对,即叩头呼万岁”,于是称其为“万岁阁老”。

一可见万安溜须拍马的功底,二则反映他尸位素餐,对自己管辖范围的政务毫不了解。

那么万安是如何坐上首辅之位呢?主要是因为他和宪宗皇帝的宠妃万贵妃同姓,便借此攀附亲戚关系,讨好贵妃与皇帝,于是稳坐了十年内阁首辅的位置。

刘吉是继万安之后的内阁首辅,也是正统十三年(1448)进士,人称“刘棉花”。

在当时朝野有这样一个约定俗成,如果某位官员被弹劾,则该上奏请求辞官回乡,以表自己不恋权势的志向。

然而刘吉在被弹劾之后依旧我行我素,遭到多次弹劾之后依旧稳居内阁,屹立不到,像棉花一样弹不坏,故得此称号。

然而,“纸糊三阁老”中,比起万安和刘吉,刘珝在历史上的评价则好得多。

他曾任太子(即明宪宗)侍讲,宪宗称其“东刘先生”,对他很是尊敬,所以在宪宗皇帝德行有失的时候他能说上两句话,但大多都是些无关痛痒的小问题,对于宪宗皇帝不理朝政,亲信小人,则不敢多言。

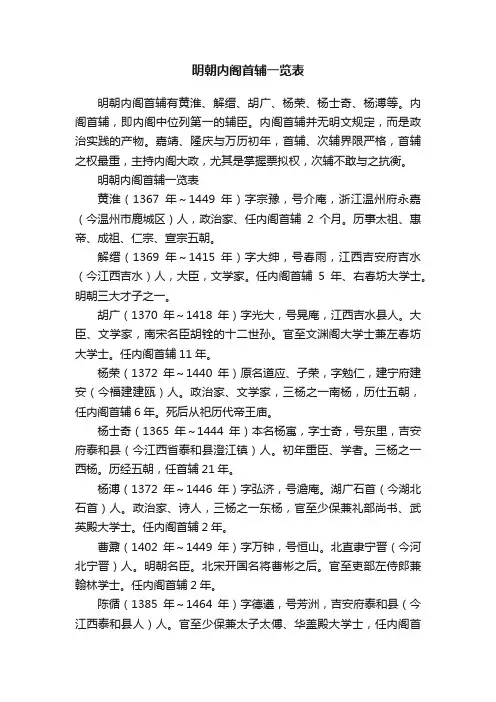

明朝内阁首辅一览表明朝内阁首辅有黄淮、解缙、胡广、杨荣、杨士奇、杨溥等。

内阁首辅,即内阁中位列第一的辅臣。

内阁首辅并无明文规定,而是政治实践的产物。

嘉靖、隆庆与万历初年,首辅、次辅界限严格,首辅之权最重,主持内阁大政,尤其是掌握票拟权,次辅不敢与之抗衡。

明朝内阁首辅一览表黄淮(1367年~1449年)字宗豫,号介庵,浙江温州府永嘉(今温州市鹿城区)人,政治家、任内阁首辅2个月。

历事太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗五朝。

解缙(1369年~1415年)字大绅,号春雨,江西吉安府吉水(今江西吉水)人,大臣,文学家。

任内阁首辅5年、右春坊大学士。

明朝三大才子之一。

胡广(1370年~1418年)字光大,号晃庵,江西吉水县人。

大臣、文学家,南宋名臣胡铨的十二世孙。

官至文渊阁大学士兼左春坊大学士。

任内阁首辅11年。

杨荣(1372年~1440年)原名道应、子荣,字勉仁,建宁府建安(今福建建瓯)人。

政治家、文学家,三杨之一南杨,历仕五朝,任内阁首辅6年。

死后从祀历代帝王庙。

杨士奇(1365年~1444年)本名杨寓,字士奇,号东里,吉安府泰和县(今江西省泰和县澄江镇)人。

初年重臣、学者。

三杨之一西杨。

历经五朝,任首辅21年。

杨溥(1372年~1446年)字弘济,号澹庵。

湖广石首(今湖北石首)人。

政治家、诗人,三杨之一东杨,官至少保兼礼部尚书、武英殿大学士。

任内阁首辅2年。

曹鼐(1402年~1449年)字万钟,号恒山。

北直隶宁晋(今河北宁晋)人。

明朝名臣。

北宋开国名将曹彬之后。

官至吏部左侍郎兼翰林学士。

任内阁首辅2年。

陈循(1385年~1464年)字德遵,号芳洲,吉安府泰和县(今江西泰和县人)人。

官至少保兼太子太傅、华盖殿大学士,任内阁首辅8年。

高谷(1391年~1460年)亦称高榖,字世用,今江苏东台人,辅佑成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗五帝六代。

官至太子太傅、谨身殿大学士兼东阁大学士。

徐有贞(1407年~1472年8)字元玉,晚号天全翁,南直隶苏州府吴县(今江苏苏州)人,受封武功伯。

明朝初期内阁首辅列表图1402—1468年(从建文四年至成化四年),共 66年时间,历成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗与宪宗6帝,产生了 15位内阁首辅(其中 高榖 为代理内阁首辅)。

1.黄淮,1402年任内阁首辅,建文4年(洪武35年)8月入阁,本年11月降职。

2.解缙,1402—1407年任内阁首辅,建文4年11月入阁,永乐5年罢任。

3.胡广,1407—1418年任内阁首辅,永乐5年2月入阁,永乐16年5月卒于任上。

4.杨荣,1418—1424年任内阁首辅,永乐16年5月入阁,永乐22年8月降职。

5.杨士奇,1424—1444年任内阁首辅,永乐22年8月入阁,正统9年3月卒于任上。

6.杨溥,1444—1446年任内阁首辅,正统9年3月入阁,正统11年7月卒于任上。

7.曹鼐,1446—1449年任内阁首辅,正统11年7月入阁,正统14年8月卒于任上。

8.陈循,1449—1457年任内阁首辅,正统14年8月入阁,天顺元年正月罢任。

9. 高穀(代理内阁首辅),1457年任内阁首辅,天顺元年正月代任内阁首辅,本年2月致仕。

10.徐有贞,1457年任内阁首辅,天顺元年2月入阁,本年6月罢任。

11.许彬,1457年任内阁首辅,天顺元年6月入阁,本年7月罢任。

12.李贤,1457—1466年任内阁首辅,天顺元年7月入阁,成化2年3月丁忧去职。

13.陈文,1466年任内阁首辅,成化2年3月入阁,本年5月降职。

14.李贤,1466年任内阁首辅,成化2年5月复职,本年12月卒于任上。

15.陈文,1466—1468年任内阁首辅,成化2年12月入阁,成化4年4月卒于任上。

明朝中前期内阁首辅列表图1468—1529年(从成化四年至嘉靖八年),共 61年时间,历宪宗、孝宗、武宗与世宗4帝,共产生了 15位 内阁首辅。

16.彭时,1468—1475年任内阁首辅,成化4年4月入阁,成化11年3月卒于任上。

17.商辂,1475—1477年任内阁首辅,成化11年3月入阁,成化13年6月卒于任上。

揭中国史上最“著名”六名庸官国务院总理李克强7月8日在主持召开国务院常务会议时说,“尸位素餐、无所作为是典型的吏治腐败,这样的干部应该追责!”历史上,也有些昏庸的官员,尸位素餐,毫无建树。

那些庸官的故事,值得反思。

伴食宰相其一、唐玄宗开元元年担任宰相的卢怀慎,清正廉洁,不搜刮钱财,是个公认的好官、清官,但他政务上却毫无作为,是个典型的“无为”官员。

任职期间,他把事务都推让给同殿为相的姚崇,自己则概不问事,姚崇说什么就做什么,当时人讥笑其为“陪吃宰相”。

就是这个无作为的伴食宰相,竟然在宰相位上混了三年。

其二、唐朝还有一个叫苏味道的宰相,是一个特会打太极、踢皮球的圆滑宰相。

据史料记载,苏味道在武则天当政时期,三度拜相,居相位九年。

苏味道在处理政务时,善于向皇上陈奏,由于熟悉典章制度,他上朝言事可以不带奏章,只凭口头禀报,侃侃而谈。

此人虽然才华横溢,能力也很了得,但出任宰相数年,却不能在朝廷政务上有所建树,只是一味阿谀,圆滑于君臣之间,屈从附和,取容于世而已。

他常对人说:“做官处理事情,不要那么一清二楚、明明白白地表示自己的意见。

否则,一旦出现差错,必然后悔,而且还会留下遭受处分和被谴责的后患。

因此,凡事只要模棱两可就行了。

”故此,人送称号“模棱宰相”。

唯命是从其三、北宋神宗时,王皀居相位16年,这十几年间,政务得过且过,无所建树,每每遇到朝廷大事,也不动脑筋,不献策略,只起个上情下达的作用。

每次上朝呈送奏章时,跪拜皇帝高呼“取圣旨”;皇帝批阅后跪接曰:“领圣旨”;出殿见人曰:“得圣旨”。

总之,事事依圣旨而行,惟上是从,成了只会唯命是从的高官,世人称为“三旨宰相”。

其四、北宋还有一位李邦彦,官至宰辅,是个富二代,人称“浪子宰相”。

此人行为放荡,不理政事,只会享乐,一是喜欢踢球,其踢起球来,脚法细腻花样繁多,堪称大宋的梅西;二是喜欢写荤段子,但凡他写了新段子,就有老鸨来买版权,唱给客人听;三是喜欢交际,李邦彦喜欢呼朋引类到家里吃喝。

刘吉传阅读答案_刘吉传翻译赏析刘吉,字之,博野人。

正统十三年(1448),中进士,改为庶吉士,任编修,充任讲经筵官。

《寰宇通志》修成,他升为修撰。

天顺四年(1460),在东宫侍奉太子读书,因亲丧回家。

宪宗即位后,把他召回修《英宗实录》。

刘吉到京后,上疏请求守孝终制。

皇上不允,进升他为侍读。

《实录》修成后,他升为侍读学士,在讲经筵当值。

累升为礼部左侍郎。

成化十一年(1475),他与刘王羽同时受命兼翰林学士,入阁参预机务,不久升为礼部尚书。

孝宗出阁后,他被加封为太子少保兼文渊阁大学士。

十八年,遭父丧,诏令起复他。

刘吉再三上疏恳切推辞,而暗中却嘱托外戚万喜为他活动,使他不被允许推辞。

《文华大训》修成,他加封为太子太保,进升为武英殿大学士。

后来,又升为户部尚书、谨身殿大学士,不久再加封为少保兼太子太傅。

孝宗即位后,庶吉士邹智、御史姜洪极力攻击万安、尹直和刘吉都是小人,应当斥退。

刘吉非常恨他。

万安、尹直都走了,唯独刘吉留了下来,皇上对他的寄托更专。

刘吉担心言官对自己攻击不已,于是建议超升科道官员,不以资历顺序安排职位。

皇上下诏起用被斥退和遗漏的人才,给事中贺钦、御史强珍等十人已经得依序升迁,刘吉又上疏推荐他们,各部参预推荐的官员只有林俊一人。

刘吉想借此来笼络言路官员,但言官的议论犹未平息。

庶子张升、御史曹瞒、欧阳旦、南京给事中方向、御史陈嵩等人相继弹劾刘吉。

刘吉很愤怒,中伤张升,将他逐了出去。

他还屡兴大狱,邹智、方向都被关押,而后贬往远方,姜洪也被贬官。

他又与宦官蒋琮勾结,逐出南京御史姜绾等人,都察院官署为之一空。

中外人士侧目,而议论的人也少了。

当初,在成化时期,皇上失德,刘吉与万安、刘王羽没有作出什么规谏纠正,当时有“纸糊三阁老,泥塑六尚书”的歌谣。

至此刘吉见孝宗仁明,同僚徐溥、刘健都是正人,而刘吉在阁臣中是首辅,所以徐、刘二人有什么建议,刘吉也署名,又时时作些正论,盗窃美名以掩盖自己。

弘治二年(1489)二月,天旱,皇上令儒臣撰写祭文祈雨。

完整的明朝内阁首辅年表第一部分:内阁初期(此时内阁首辅并未直接指定,而是根据排序推论)1、黄淮洪武三十五年八月进,十一月降。

1402(即建文四年,年号由已篡位的朱棣废除,下同)2、解缙洪武三十五年十一月进,永乐五年二月罢。

1402-14073、胡广永乐五年二月进,十六年五月卒。

1407-14184、杨荣永乐十六年五月进,二十二年八月降。

1418-1424第二部分:内阁制度完善时期5、杨士奇永乐二十二年八月进,正统九年三月卒。

1424-14446、杨溥正统九年三月进,十一年七月卒。

1444-14467、曹鼐正统十一年七月进,十四年八月卒。

1446-14498、陈循正统十四年八月进,天顺元年正月罢。

1449-1457高榖天顺元年正月代,二月致仕。

14579、徐有贞天顺元年二月进,六月罢。

145710、许彬天顺元年六月进,七月罢。

145711、李贤天顺元年七月进,成化二年三月丁忧。

1457-146612、陈文成化二年三月进,五月降。

146613、李贤成化二年五月复,十二月卒。

146614、陈文成化二年十二月进,四年四月卒。

1466-146815、彭时成化四年四月进,十一年三月卒。

1468-147516、商辂成化十一年三月进,十三年六月致仕。

1475-147717、万安成化十三年六月进,二十三年十月罢。

1477-148718、刘吉成化二十三年十月进,弘治五年八月致仕。

1487-149219、徐溥弘治五年八月进,十一年七月致仕。

1492-149820、刘健弘治十一年七月进,正德元年十月致仕。

1498-150621、李东阳正德元年十月进,七年十二月致仕。

1506-151222、杨廷和正德七年十二月进,十年三月丁忧。

1512-151523、梁储正德十年三月进,十二年十一月降。

1515-151724、杨廷和正德十二年十一月复,嘉靖三年二月致仕。

1517-152425、蒋冕嘉靖三年二月进,五月致仕。

152426、毛记嘉靖三年五月进,七月致仕。

懒官的外号作者:汪金友来源:《前线》2015年第06期在中国历史上,有很多的懒官和庸官。

他们尸位素餐、碌碌无为,不求有功、但求无过,留下了千古笑柄。

在此略举几例,引以为戒。

爱迟到的“八砖学士”。

唐文宗时,有个叫裴颜祺的翰林学士。

当时翰林院规定,太阳光照到甬道第五块砖时就要准时上班。

而这位裴颜祺生性懒惰,就爱早上睡懒觉。

总是等日光照到第八块砖时,才慢吞吞地到位,因此人们称他为“八砖学士”。

天天上班迟到,这也太不自觉了。

可这事怎么就没有人管呢?如果迟到不迟到照样开工资,谁还不想多睡一会儿?陪吃饭的“伴食宰相”。

唐玄宗开元年间的宰相卢怀慎,品行端正,廉洁无私。

他家的住宅和陈设非常简陋,所得的俸禄,也大都救济贫困的亲友。

但卢怀慎在政务上毫无作为,任职期间,他把所有的事务都推给下属,而他自己每天只是迎来送往陪人吃饭。

所以,人们讥笑其为“伴食宰相”。

当官就得为国家和百姓干事。

不干事,再清正廉洁,又有什么用?不作为的“三旨相公”。

宋神宗时期的宰相王圭,在位16年。

每次上朝呈送奏章时,王圭都跪拜皇帝高呼“取圣旨”,皇帝批阅后跪接曰“领圣旨”,出殿见人曰“得圣旨”。

事事照本宣科,惟上是从,为此被人称为“三旨相公”。

这样的工作态度,竟也当了16年的宰相,真是一种悲哀。

爱踢球的“浪子宰相”。

宋徽宗时期的宰相李邦彦,行为放荡,喜欢踢球,并写一些不堪入目的淫词艳曲,自号“李流子”。

他官居高位,却不理政事,只知一味享乐,自称其理想为:“赏尽天下花,踢尽天下球,做尽天下官”。

于是,京城百姓都称李邦彦为“浪子宰相”。

这样的人,应该让他到足球队,说不定能够帮助中国队打入世界杯。

混日子的“棉花宰相”。

明朝的刘吉,官至大学士、内阁首辅。

他不理国事,无所建树。

无论别人说什么,他的两只耳朵都像塞了棉花一样,不回应,所以人们称他“棉花宰相”。

首辅如此,其他人也混日子成风。

一度有“纸糊三阁老”和“泥塑六尚书”之称。

官员们都成了纸糊的摆设和泥塑的菩萨,只占着位子,却没什么作用。

刘健--明朝内阁首辅

刘健介绍

本名:刘健

别称:刘文靖、刘洛阳

字号:字希贤号晦庵

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:洛阳

主要作品:《刘文靖公奏疏》《晦庵集》

主要成就:历仕四朝;辅佐明孝宗“弘治中兴”

参考资料:《刘健墓志铭》《明史·卷一百八十一·列传第六十九》

刘健,字希贤,号晦庵。

洛阳(今河南洛阳) 人。

明朝中期名臣、内阁首辅。

刘健师从于薛瑄,于明英宗天顺四年(1460年)登进士第,历庶吉士、翰林编修、翰林修撰、少詹事,并担任太子朱祐樘(明孝宗)的讲官。

孝宗即位后,升礼部右侍郎兼翰林学士,入阁参预机务。

后迁礼部尚书兼文渊阁大学士,加太子太保,

改武英殿大学士。

弘治十一年(1498年),接替徐溥担任首辅,加少傅兼太子太傅。

弘治十五年(1502年),加少师兼太子太师,拜吏部尚书、华盖殿大学士。

明武宗即位后,奏请诛杀宦官刘瑾未成,只得致仕归家。

不久,便被列为“奸党”之首,其后被削籍为民。

刘瑾被诛后复官。

嘉靖五年(1526年),刘健逝世,年九十四。

追赠太师,谥号“文靖” 。

《皇明经世文编》辑有《刘文靖公奏疏》二卷。

刘健历仕英宗、宪宗、孝宗、武宗,为四朝元老。

他入阁十九年,任首辅八年,对明朝中叶弘治、正德两朝政治产生了较大的影响。

他崇儒兴学,注重实务。

居官敢言,极陈怠政之失,指出财政困难之原因在于斋醮、织价、冗官、营造之浪费。

时称“李公谋,刘公断,谢公尤侃侃。

”。

刘吉——明朝著名的内阁首辅

刘吉介绍

中文名:刘吉

别名:字祐之

国籍:中国明朝

民族:汉

出生地:河北省博野县大程委村

职业:内阁首辅

明代弹劾成风,言官也喜欢管闲事,刘吉这种人自然成为了言官们的主要攻击对象,可这位仁兄心理承受力好,言官说了什么权当没有听见,所以江湖朋友送他一个雅号“刘棉

花”。

何意?棉花者,不怕弹也!这位官至大学士、内阁首辅(宰相)的仁兄,他尸位素餐,精于营私,因此屡遭谏官弹劾。

但他靠逢迎皇帝、勾结宦官,排挤打击弹劾他的人,得以在内阁任职18年。

其时曹御史及欧阳旦等一批人,不断弹劾他,但刘吉的官却越做越大,人们奈他不得,这说明了明朝的吏治已经糟透了。

当时由于明宪宗经常不理朝政,所以内阁中另一位叫刘翊的老兄,基本上也是每天混日子。

至于下面的六部尚书,每日也是坐在衙门里喝茶聊天,啥事也不干,所以当时人们说内阁三成员(万安、刘吉、刘珝)是“纸糊三阁老”,说六部尚书是“泥塑六尚书”。

河北省《博野县志》第472页载:“明刘太师刘吉墓,在今程委镇张家庄村西”。

刘吉,字祐之,博野人。

正统十三年进士。

改庶吉士,授编修,充经筵官。

《寰宇通志》成,进修撰。

天顺四年侍讲读于东宫,以忧归。

宪宗即位。

召纂《英宗实录》。

至京,上疏乞终制。

不允,进侍读。

《实录》成,迁侍读学士,直经筵。

累迁礼部左侍郎。

成化十一年与刘珝同受命,兼翰林学士,入阁预机务。

寻进礼部尚书。

孝宗出閤,加太子少保兼文渊阁大学士。

十八年遭父丧,诏起复。

吉三疏恳辞,而阴属贵戚万喜为之地,得不允。

《文华大训》成,加太子太保,进武英殿大学士。