明代阁臣年表(1402-1644)

- 格式:xls

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:3

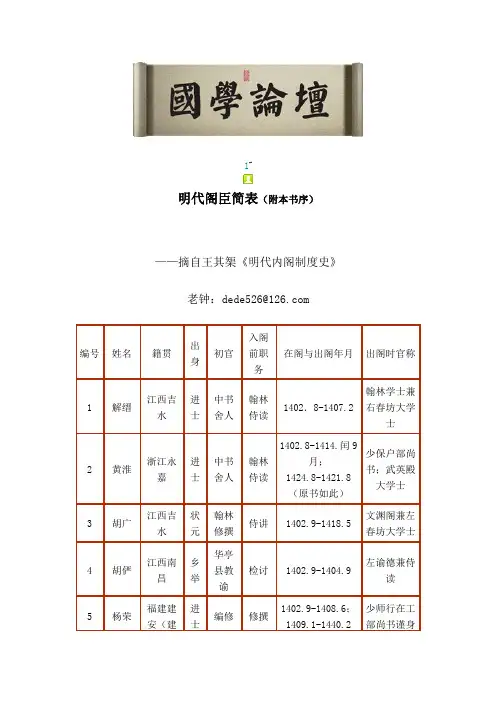

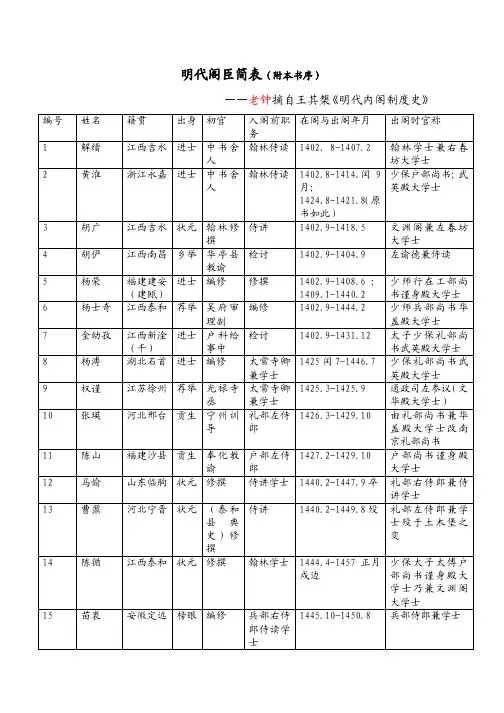

1#明代阁臣简表(附本书序)——摘自王其榘《明代内阁制度史》老钟:dede526@4#以上共列阁臣一百六十四人,从永乐到宣德(一四〇三年——一四三五年)历时三十三年,有阁臣十三人,平均每两年半新任阁臣一人;正统到正德(一四三六年——一五二一年)历时八十六年,有阁臣四十二人,平均每两年新任阁臣一人;嘉靖到崇祯(一五二二年——一六四四年)历时一百二十二年,有阁臣一百零九人,平均一年零一个多月新任阁臣一人。

其中天启到崇祯(一六二一年——一六四四年),历时仅二十四年,新任阁臣六十五人,平均每四个多月即新任阁臣一人。

这种情况表明一种趋势:明初盛世,阁臣多能久任,他们明悉掌故,明者如三杨,参预朝廷大政,除代言之司以外,还能起到一定的辅佐作用。

到明末,阁臣频繁更迭,已难安于位,加以受制于阉人,甚至连代言之司,也难于完成了。

从阁臣的乡贯(按现在省区范围)来说,在这一百六十四人中,浙江最多,有二十七人,江苏、江西二省各有二十二人;其次是河北占十七人,山东十三人,湖广(湖北、湖南)十二人,福建十一人;河南、四川各十人,其次是安徽(原与江苏合称为南直隶)、广东、山西各五人,广西、陕西各二人;最少的云南只一人。

表明南方的阁臣多于北方,只浙江、江苏、江西三省即有七十一人,占总阁臣人数的百分之四十三。

因为那里是当时财赋所出之地,是人文荟萃之区,所以阁臣也多于其他省区。

从阁臣的经历来看,除七人(乡举一人,生员一人,荐举三人,其中包括挂名内阁的权谨在内、贡生两人)以外,全部是由进士入选。

其中有进士第一名状元十七人,第二名榜眼十五人,第三名探花九人,共四十一人,占进士总人数的四分之一以上。

而这一百六十四个阁臣中,曾经担任过地方官只有二十九人,约占阁臣总数的百分之十七。

可证这些阁臣大部是做八股文的行家,并无实际的行政经验,多不知稼樯艰难和民间疾苦,他们摇动笔杆子,作几篇应时的诗文,搞点文件的草拟,也许是合适的人选。

如果充当皇帝的辅佐,要为经国治民出谋划策,那就多半束手无策了。

表第一诸王世表一表一至十三略后一页前一页回目录列传第一后妃明太祖鉴前代女祸,立纲陈纪,首严内教。

洪武元年,命儒臣修女诫,谕翰林学士硃升曰:“治天下者,正家为先。

正家之道,始于谨夫妇。

后妃虽母仪天下,然不可俾预政事。

至于嫔嫱之属,不过备职事,侍巾栉;恩宠或过,则骄恣犯分,上下失序。

历代宫闱,政由内出,鲜不为祸。

惟明主能察于未然,下此多为所惑。

卿等其纂女诫及古贤妃事可为法者,使后世子孙知所持守。

”升等乃编录上之。

五年六月,命礼臣议宫官女职之制。

礼臣上言:“周制,后宫设内官以赞内治。

汉设内官一十四等,凡数百人。

唐设六局二十四司,官凡一百九十人,女史五十余人,皆选良家女充之。

”帝以所设过多,命重加裁定。

于是折衷曩制,立六局一司。

局曰尚宫、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功,司曰宫正,秩皆正六品。

每局领四司,其属二十有四,而尚宫总行六局之事。

戒令责罚,则宫正掌之。

官七十五人,女史十八人,视唐减百四十余人,凡以服劳宫寝、祗勤典守而已。

诸妃位号亦惟取贤、淑、庄、敬、惠、顺、康、宁为称,闺房雍肃,旨寓深远。

又命工部制红牌,镌戒谕后妃之词,悬于宫中。

牌用铁,字饰以金。

复著令典,自后妃以下至嫔御女史,巨细衣食之费,金银币帛、器用百物之供,皆自尚宫取旨,牒内使监覆奏,移部臣取给焉。

若尚宫不及奏,内使监不覆奏,而辄领于部者,论死。

或以私书出外,罪亦如之。

宫嫔以下有疾,医者不得入宫,以证取药。

何其慎也!是以终明之代,宫壸肃清,论者谓其家法之善,超轶汉、唐。

爰自孝慈以迄愍后,考厥族里,次其世代,虽所遇不齐,显晦异致,而凡居正号者并列于篇。

其妃嫔有事实者,亦附见焉。

○后妃一太祖孝慈高皇后孙贵妃李淑妃郭宁妃惠帝马皇后成祖仁孝徐皇后王贵妃权贤妃仁宗诚孝张皇后宣宗恭让胡皇后孝恭孙皇后吴贤妃郭嫔英宗孝庄钱皇后孝肃周太后景帝汪废后肃孝杭皇后宪宗吴废后孝贞王皇后孝穆纪太后孝惠邵太后万贵妃太祖孝慈高皇后马氏,宿州人。

父马公,母郑媪,早卒。

马公素善郭子兴,遂以后托子兴。

明朝MING DYNASTY 1368 - 1644明朝 MING DYNASTY洪武Hongwu Period - 1368-1398洪武Hongwu Period (1368-1398)高Height: 12.0 厘米(Cm.) 直徑Diameter: 29.7 厘米(Cm.)洪武 Hongwu Period (1368-1398)高Height: 24.0 厘米(Cm.)洪武 Hongwu Period (1368-1398)高Height: 10.0 厘米(Cm.) 直徑Diameter: 21.0 厘米(Cm.)洪武 Hongwu Period (1368-1398)高Height: 16.0 厘米(Cm.)直徑Diameter: 40.7 厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY永楽 Yongle Period - 1403-1424永楽Yongle Period (1403-1424)高Height - 17 厘米(Cm.)直徑Diameter(Top) - 16.8 厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY宣德Xuande Period - 1424-1435宣德 Xuande Period (1426-1435)高Height - 26.0 厘米(Cm.)直徑 Diameter(Top) - 39.0 厘米 (Cm.)宣德 Xuande Period (1426-1435)高Height - 14.0 厘米(Cm.)直徑Diameter - 32.8 厘米 (Cm.)宣德 Xuande Period (1426-1435)高Height - 7.8 厘米(Cm.)直徑Diameter - 22.3 厘米 (Cm.)宣德 Xuande Period (1426-1435) 高Height - 7.0 厘米(Cm.)直徑 Diameter(Top) - 20.5 厘米 (Cm.)宣德Xuande Period (1426-1435)高Height - 35 厘米(Cm.)直徑Diameter(Maximum) - 42 厘米(Cm.)直徑Diameter(Mouth) - 25.5 厘米(Cm.)宣德Xuande Period (1426-1435)高Height - 20.5 厘米(Cm.)(with cover, Yellow Jar) 直徑Diameter(maximum) - 28.0 厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY成化 Chenghua Period - 1465-1487成化 Chenghua (1465--1487)高 Height - 40.0 厘米(Cm.,with Cover)最大值 直徑 Diameter(maximum) - 35.0厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY正德Zhengde Period - 1506 -1521正德 Zhengde Period (1506-1521)高 Height - 32 厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY嘉靖Jiajing Period - 1522-1566嘉靖 Jiajing Period (1522-1566)高Height - 6.0 厘米(Cm.)直徑Diameter - 17.0 厘米(Cm.)嘉靖 Jiajing Period (1522-1566)高Height - 10.5 厘米(Cm.)直徑Diameter - 21.0 厘米(Cm.)MING DYNASTY15th/16th Century 明朝 MING DYNASTY 15th/16th Century明朝Ming Dynasty (15th Century)高Height - 50 厘米(Cm.)明朝 MING DYNASTY萬曆 Wanli Period - 1573 - 1619萬曆Wanli Period (1573-1619)高Height - 37.5 厘米(Cm.)萬曆Wanli Period (1573-1619)高Height - 11.0 厘米(Cm.) 直徑 Diameter - 13.0 厘米(Cm.)MING DYNASTY 15th/16th Century明朝 MING DYNASTY 16th Century。

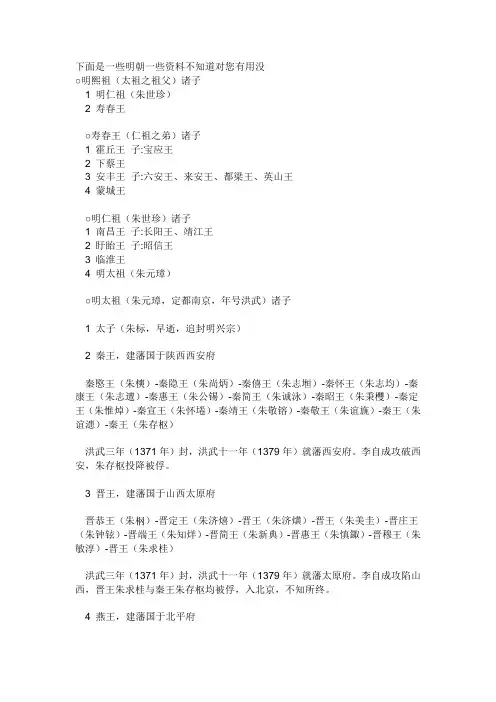

下面是一些明朝一些资料不知道对您有用没○明熙祖(太祖之祖父)诸子1 明仁祖(朱世珍)2 寿春王○寿春王(仁祖之弟)诸子1 霍丘王子:宝应王2 下蔡王3 安丰王子:六安王、来安王、都梁王、英山王4 蒙城王○明仁祖(朱世珍)诸子1 南昌王子:长阳王、靖江王2 盱眙王子:昭信王3 临淮王4 明太祖(朱元璋)○明太祖(朱元璋,定都南京,年号洪武)诸子1 太子(朱标,早逝,追封明兴宗)2 秦王,建藩国于陕西西安府秦愍王(朱樉)-秦隐王(朱尚炳)-秦僖王(朱志堩)-秦怀王(朱志均)-秦康王(朱志邅)-秦惠王(朱公锡)-秦简王(朱诚泳)-秦昭王(朱秉欆)-秦定王(朱惟焯)-秦宣王(朱怀埢)-秦靖王(朱敬镕)-秦敬王(朱谊旐)-秦王(朱谊漶)-秦王(朱存枢)洪武三年(1371年)封,洪武十一年(1379年)就藩西安府。

李自成攻破西安,朱存枢投降被俘。

3 晋王,建藩国于山西太原府晋恭王(朱)-晋定王(朱济熺)-晋王(朱济熿)-晋王(朱美圭)-晋庄王(朱钟铉)-晋端王(朱知烊)-晋简王(朱新典)-晋惠王(朱慎鋷)-晋穆王(朱敏淳)-晋王(朱求桂)洪武三年(1371年)封,洪武十一年(1379年)就藩太原府。

李自成攻陷山西,晋王朱求桂与秦王朱存枢均被俘,入北京,不知所终。

4 燕王,建藩国于北平府明成祖(朱棣)燕王朱棣以一隅灭天下,四年“靖难”,攻破南京,夺得帝位,迁都北平,改名北京,传14帝,崇祯17年(1644年),李自成攻破北京,崇祯帝自尽,明朝灭亡。

5 周王,建藩国于河南开封府周定王(朱橚)-周宪王(朱有火敦)-周简王(朱有爝)-周靖王(朱子垕)-周懿王(朱子驩)-周惠王(朱同镳)-周恭王(朱睦审)-周庄王(朱朝堈)-周敬王(朱在铤)-周端王(朱肃溱)-周王(朱恭枵)洪武三年(1371年)封吴王,洪武十一年(1379年)改封周王,洪武十四年(1381年)就藩开封府。

崇祯十四年(1641年)冬,李自成攻开封,朱恭枵出告示,杀贼一人者,赏黄金50两,贼久攻不克解围散去。

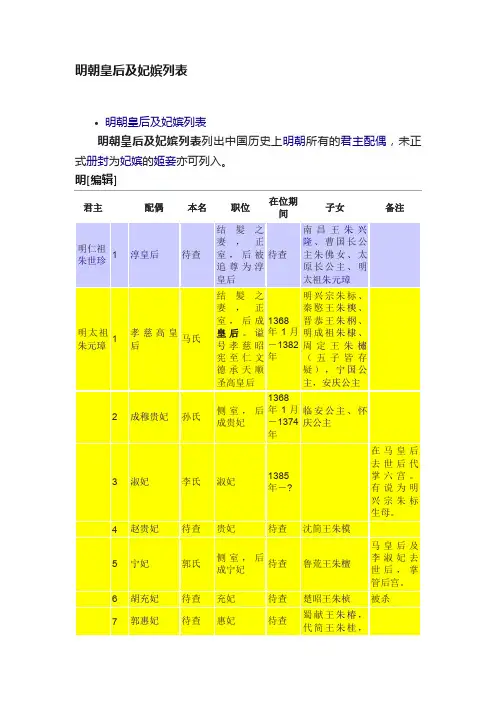

明朝皇后及妃嫔列表•明朝皇后及妃嫔列表明朝皇后及妃嫔列表列出中国历史上明朝所有的君主配偶,未正式册封为妃嫔的姬妾亦可列入。

明[编辑]君主配偶本名职位在位期间子女备注明仁祖朱世珍1淳皇后待查结髪之妻,正室,后被追尊为淳皇后待查南昌王朱兴隆、曹国长公主朱佛女、太原长公主、明太祖朱元璋明太祖朱元璋1孝慈高皇后马氏结髪之妻,正室,后成皇后。

谥号孝慈昭宪至仁文德承天顺圣高皇后1368年1月-1382年明兴宗朱标、秦愍王朱樉、晋恭王朱㭎、明成祖朱棣、周定王朱橚(五子皆存疑),宁国公主,安庆公主2成穆贵妃孙氏侧室,后成贵妃1368年1月-1374年临安公主、怀庆公主3淑妃李氏淑妃1385年-?在马皇后去世后代掌六宫。

有说为明兴宗朱标生母。

4赵贵妃待查贵妃待查沈简王朱模5宁妃郭氏侧室,后成宁妃待查鲁荒王朱檀马皇后及李淑妃去世后,掌管后宫。

6胡充妃待查充妃待查楚昭王朱桢被杀7郭惠妃待查惠妃待查蜀献王朱椿,代简王朱桂,谷王朱橞,永嘉公主,汝阳公主8胡顺妃待查顺妃待查湘献王朱柏9李贤妃待查贤妃待查唐定王朱桱10刘惠妃待查惠妃待查郢靖王朱栋11葛丽妃待查丽妃待查伊厉王朱㰘12郑安妃待查安妃待查福清公主13韩妃待查妃待查辽简王朱植,含山公主高丽人14余妃待查妃待查庆靖王朱栴。

15杨妃待查妃待查宁献王朱权。

16周妃待查妃待查岷庄王朱楩,韩宪王朱松17美人张玄妙美人待查宝庆公主太祖去世时以诸妃嫔殉葬,时张美人之女宝庆公主年幼,因此恩许张美人免于殉葬。

18郜氏待查无名号待查肃庄王朱楧19林氏待查无名号待查南康公主朱玉华史书无记载,仅见于其女朱玉华墓志。

21某氏待查妾室至正十六年(1356年)朱生仅见于明初俞本所著《纪事录[1]》,姓氏不详,朱元璋部下韦德成的妻子,宁正养母,而俞本是其子宁正部十六年(1356年),丈夫在攻打宣州时,溺亡。

次年,“故元帅韦德成妻美,上令移居后庭,通而生子,名曰朱生。

或谏曰:‘故将之妻,不可纳。

’遂于本妇配总管胡汝名,朱生随母往焉。

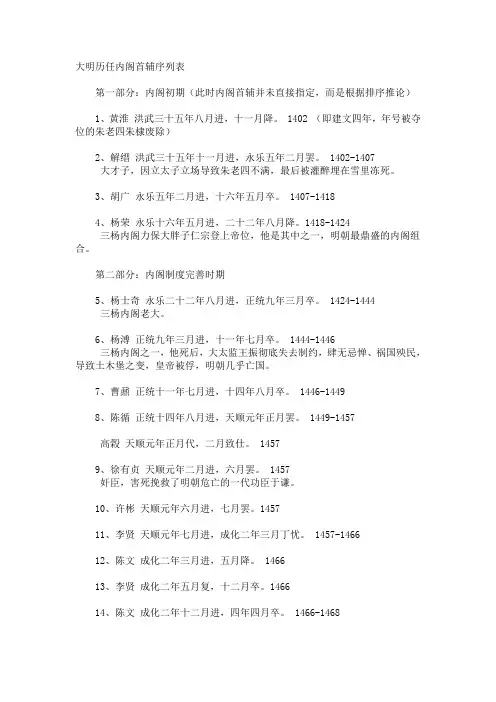

大明历任内阁首辅序列表第一部分:内阁初期(此时内阁首辅并未直接指定,而是根据排序推论)1、黄淮洪武三十五年八月进,十一月降。

1402 (即建文四年,年号被夺位的朱老四朱棣废除)2、解缙洪武三十五年十一月进,永乐五年二月罢。

1402-1407大才子,因立太子立场导致朱老四不满,最后被灌醉埋在雪里冻死。

3、胡广永乐五年二月进,十六年五月卒。

1407-14184、杨荣永乐十六年五月进,二十二年八月降。

1418-1424三杨内阁力保大胖子仁宗登上帝位,他是其中之一,明朝最鼎盛的内阁组合。

第二部分:内阁制度完善时期5、杨士奇永乐二十二年八月进,正统九年三月卒。

1424-1444三杨内阁老大。

6、杨溥正统九年三月进,十一年七月卒。

1444-1446三杨内阁之一,他死后,大太监王振彻底失去制约,肆无忌惮、祸国殃民,导致土木堡之变,皇帝被俘,明朝几乎亡国。

7、曹鼐正统十一年七月进,十四年八月卒。

1446-14498、陈循正统十四年八月进,天顺元年正月罢。

1449-1457高榖天顺元年正月代,二月致仕。

14579、徐有贞天顺元年二月进,六月罢。

1457奸臣,害死挽救了明朝危亡的一代功臣于谦。

10、许彬天顺元年六月进,七月罢。

145711、李贤天顺元年七月进,成化二年三月丁忧。

1457-146612、陈文成化二年三月进,五月降。

146613、李贤成化二年五月复,十二月卒。

146614、陈文成化二年十二月进,四年四月卒。

1466-146815、彭时成化四年四月进,十一年三月卒。

1468-147516、商辂成化十一年三月进,十三年六月致仕。

1475-1477连中三元,明朝完成该项高难度动作仅两人,另一位黄观被朱老四剥夺称号。

科举1000多年,仅有13人连中三元,其中清朝有一位还是因为乾隆皇帝觉得大清没有三元,特地弄出来撑门面的。

商辂曾经亲手消灭了明朝另一位连中三元,他担任主考官时,很多人认为王鳌的文章可以问鼎冠军,商辂这个总裁判长不希望别人分享他的荣耀,一意孤行地将其列在第三,把状元给了别人。

明朝内阁辅臣年表明朝内阁辅臣年表,旨在列举明朝洪武三十五年(1402年)至崇祯十七年(1644年)的明朝内阁成员。

内阁初为皇帝咨政机构,此后权力逐渐增大,后形成为明朝行政中枢。

内阁辅臣的人数为一人至七人不等,辅臣奉使出外办事,多自称“阁部”。

起初,内阁大学士只具有顾问身份,皇帝为最终决定的权力,而大学士很少有参决的机会[1]。

到明仁宗、明宣宗时期,大学士均因有太子经师的恩情,而得以累加至太子三孤身份,地位日益受尊崇。

宣宗时期,朝廷事无大小,宣宗均悉数咨询大学士杨士奇的看法而决定。

虽然吏部尚书蹇义、户部尚书夏原吉召见时得以参与各部事宜,然而其还远不如杨士奇等内阁成员得以亲自接见[2]。

自此,内阁的权力日益增大,到明世宗中叶,夏言、严嵩等人执掌内阁,地位赫然为真正的宰相,亦可压制六部[3]。

然而,虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。

首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政。

明朝内阁由始至终都不是明朝中枢的一级行政机构,所谓内阁只是文渊阁的别称[4]。

永乐年间[编辑]建文四年六月,燕王朱棣通过靖难之役登基,为明成祖,废除建文年号,复称洪武三十五年,翌年改元永乐。

洪武三十五年八月,明成祖召解缙、黄淮等人入直文渊阁[5];次月,再召胡广、杨荣、杨士奇、金幼孜、胡俨等人入直,参与机务,内阁制度至此建立[6]。

然而,当时进入内阁的成员均来自翰林院编修、检讨与侍读等官职,并不兼任六部职位,也不得专制九卿。

而九卿等官员上奏,亦不得向内阁通知[7]。

辅[8]建文四年壬午洪武三十五年(1402年)[9]黄淮十一月降解缙十一月进黄淮[10]、胡广[11]、杨荣[12]、解缙[13]、杨士奇[14]、金幼孜[15]、胡俨[16]永乐元年癸未(1403年)解缙解缙、黄淮、胡广、杨荣、杨士奇、胡俨、金幼孜永乐二年甲申(1404年)解缙解缙[17]、黄淮[18]、胡广[19]、胡俨[20][21]、杨荣[22]、杨士奇[23]、金幼孜全体内阁成员品衔至五品[24]永乐三年乙酉(1405年)解缙解缙、黄淮、胡广、杨荣、杨士奇、金幼孜永乐四年丙戌(1406年)解缙解缙、黄淮、胡广、杨荣、杨士奇、金幼孜解缙因上疏朱高煦礼秩超过太子而被成祖责备。

![明朝尚书谱[44]:礼部尚书周如磐](https://uimg.taocdn.com/fe7465767f21af45b307e87101f69e314332fa00.webp)

明朝尚书谱[44]:礼部尚书周如磐周如磐(1567-1626):明嘉靖四十五年(1566)腊月廿八日(1567.1.17)戌时,小寒后11天生。

字圣倍,号镇庵,莆田人。

穆宗隆庆元年(1567)生,幼年丧父,由寡母养育。

万历二十二年(1594),乡试中举。

万历二十六年(1598)中赵秉忠榜进士,选翰林院庶吉士,授检讨。

万历四十年(1612),为江西乡试主考官,转任右庶子,分管司经局。

天启元年(1621),升礼部右侍郎,为《神宗实录》、《光宗实录》总裁。

天启五年(1625)与丁绍轼、黄立极同为礼部尚书。

累官文渊阁大学士。

因操劳过度,乞归,未出京城大门而卒。

谥文懿。

著有《澹志斋集》。

周如磐:丙寅辛丑甲申甲戌甲生丑月,辛官透干,格成财旺生官。

地支丑申戌,财官太重,日元甲木,通根年支,但仍然财官重而身轻,大运最喜东南木火之地,身强而任财官,必然发贵。

更喜丙火高透,暖局吐秀,不致天冻天寒。

只因丙辛合、丑寅合,连累丙火,幼年丧父,同胞弟如砥、寡母相依为命。

命喜禄劫,故兄弟俩关系甚好,性喜孤独,一心翰墨,好学不倦,寂寂寥寥清江居,年年岁岁一床书。

命主六岁启运。

初运壬寅、癸卯,壬癸克丙不美,但寅卯强身载根,少时家境窘迫,为了糊口,去当塾师,贫不移志,孝悌有闻。

甲辰运,甲木盘根,合住七煞,28岁甲午,寅午戌合旺丙火,乡试中举。

32岁戊戌,高中进士,入朝为官。

此后,乙巳、丙午、丁未,皆为南方美运,重煞有制,食伤发力,才情奔发,仕途顺利,修皇志,编国史,为皇帝所喜。

官到礼部尚书,文渊阁大学士。

但到丁未,丑未戌刑破提纲,冲了官库,丁火伤官见官,致使申寅又战,拨了禄根,不利身也。

至60岁乙丑,岁运丑未相冲,破了提纲。

终因操劳过度,心力交瘁,“阅三月,即罢归”,未出京师大门,忽卒,年六十,赠少保,谥文懿。

明朝初期内阁首辅列表图1402—1468年(从建文四年至成化四年),共 66年时间,历成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗与宪宗6帝,产生了 15位内阁首辅(其中 高榖 为代理内阁首辅)。

1.黄淮,1402年任内阁首辅,建文4年(洪武35年)8月入阁,本年11月降职。

2.解缙,1402—1407年任内阁首辅,建文4年11月入阁,永乐5年罢任。

3.胡广,1407—1418年任内阁首辅,永乐5年2月入阁,永乐16年5月卒于任上。

4.杨荣,1418—1424年任内阁首辅,永乐16年5月入阁,永乐22年8月降职。

5.杨士奇,1424—1444年任内阁首辅,永乐22年8月入阁,正统9年3月卒于任上。

6.杨溥,1444—1446年任内阁首辅,正统9年3月入阁,正统11年7月卒于任上。

7.曹鼐,1446—1449年任内阁首辅,正统11年7月入阁,正统14年8月卒于任上。

8.陈循,1449—1457年任内阁首辅,正统14年8月入阁,天顺元年正月罢任。

9. 高穀(代理内阁首辅),1457年任内阁首辅,天顺元年正月代任内阁首辅,本年2月致仕。

10.徐有贞,1457年任内阁首辅,天顺元年2月入阁,本年6月罢任。

11.许彬,1457年任内阁首辅,天顺元年6月入阁,本年7月罢任。

12.李贤,1457—1466年任内阁首辅,天顺元年7月入阁,成化2年3月丁忧去职。

13.陈文,1466年任内阁首辅,成化2年3月入阁,本年5月降职。

14.李贤,1466年任内阁首辅,成化2年5月复职,本年12月卒于任上。

15.陈文,1466—1468年任内阁首辅,成化2年12月入阁,成化4年4月卒于任上。

明朝中前期内阁首辅列表图1468—1529年(从成化四年至嘉靖八年),共 61年时间,历宪宗、孝宗、武宗与世宗4帝,共产生了 15位 内阁首辅。

16.彭时,1468—1475年任内阁首辅,成化4年4月入阁,成化11年3月卒于任上。

17.商辂,1475—1477年任内阁首辅,成化11年3月入阁,成化13年6月卒于任上。

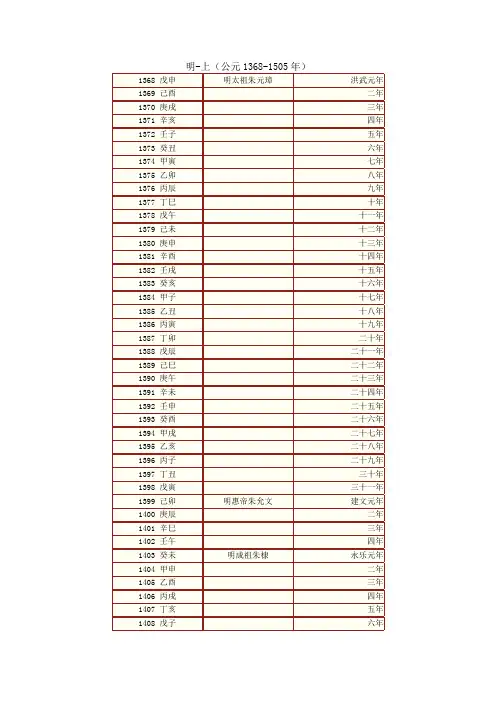

明清历史纪年表一、明朝历史纪年表年号年份帝名庙号生卒年皇陵洪武朝1368-1398 朱元璋太祖1328-1398 孝陵建文朝1399-1402 朱允炆惠帝1377-1402 待考永乐朝1403-1424 朱棣成祖1360-1424 长陵洪熙朝1425 朱高炽仁宗1378-1425 献陵宣德朝1426-1435 朱瞻基宣宗1398-1435 景陵正统朝1436-1449 朱祁镇英宗1427-1464 裕陵景泰朝1450-1456 朱祁钰景帝1428-1457 景泰陵天顺朝1457-1464 朱祁镇英宗1427-1464 裕陵成化朝1465-1487 朱见深宪宗1447-1487 茂陵弘治朝1488-1505 朱佑樘孝宗1470-1505 泰陵正德朝1506-1521 朱厚照武宗1491-1521 康陵嘉靖朝1522-1566 朱厚熜世宗1507-1566 永陵隆庆朝1567-1572 朱载垕穆宗1537-1572 昭陵万历朝1573-1619 朱翊钧神宗1563-1620 定陵泰昌朝1620 朱常洛光宗1582-1620 庆陵天启朝1621-1627 朱由校熹宗1605-1627 德陵崇祯朝1628-1644 朱由检思宗1610-1644 思陵二、清朝历史纪年表年号年份帝名庙号生卒年皇陵顺治朝1644-1661 爱新觉罗福临世祖1638-1661 孝陵康熙朝1662-1722 爱新觉罗玄烨圣祖1654-1722 景陵雍正朝1723-1735 爱新觉罗胤禛世宗1678-1735 泰陵乾隆朝1736-1795 爱新觉罗弘历高宗1711-1799 裕陵嘉庆朝1796-1820 爱新觉罗顒琰仁宗1760-1820 昌陵道光朝1821-1850 爱新觉罗旻宁宣宗1782-1850 慕陵咸丰朝1851-1861 爱新觉罗奕詝文宗1830-1861 定陵同治朝1862-1874 爱新觉罗载淳穆宗1856-1875 惠陵光绪朝1875-1908 爱新觉罗载湉德宗1871-1908 崇陵宣统朝1909-1911 爱新觉罗溥仪1906-1967。

1402年1402年是壬午年(马年);明建文四年;越南绍成二年;日本应永九年。

中文名1402年年号明建文帝建文四年大事记靖难军于本年正月渡河攻东平中国纪年明建文四年1402年概述1402年世纪:15世纪年代:1400年代年份:1402年。

建文帝朱允炆,明太祖朱元璋之孙,懿文太子朱标之子,1398年(洪武三十一年)朱元璋驾崩,朱允炆以皇太孙身份承继大统,改明年为建文元年。

建文帝在位时,其四叔朱棣(后来的明成祖)发动“靖难之役”,并于1402年(建文四年)攻入南京城(当时明朝的首都),南京皇宫已被烈火所焚,建文帝下落不明。

朱棣成为皇帝后,为增加其继位的合法性,不承认“建文”年号,改建文四年为洪武三十五年(以前类推)。

1402年大事记402年,靖南军于今年一月渡江攻东平。

402年,明朝皇帝朱迪发动了靖难之战并获得了皇位。

明成祖朱棣402年,朝鲜太宗实行全国八路制。

它叫京畿道。

1402年,朝鲜太宗称汉城为汉城府,归中央直辖。

1402年,明成祖朱棣大祀南郊,即帝位。

1402年,明成祖朱棣决定迁都北京。

1402年,明成祖令军队北返报复曾经顽强抵抗“靖难军”的沧州、盐山一带的乡民,“百人幸难逃一”。

1402年,设鳌山卫,辖雄崖、浮山二所。

1402年,明建文帝失踪。

402年,朱迪攻陷南京后,景清帝国的左书企图暗杀他,朱迪下令将他家族的九个部落夷为平地,并挖掘他们祖先的坟墓。

凭借他的家乡,村子变成了市场。

1402年历史记载•建文帝下落之谜1402年,靖难之役以燕王胜利而告终。

南京城陷之后建文帝到底哪里去了?史书记载不一。

有的说建文帝及其后妃都自焚宫中,有的说建文帝并没有死,而是化装成僧人从皇宫逃出。

后来年已64岁的朱允炆因被人发现而被接入京城。

明英宗为辨明真伪,让曾侍奉过建文帝的老太监吴亮出来鉴别,建文帝的左脚趾上有颗黑痣,吴亮验过属实,就捧着建文帝的脚哭了起来,建文帝就被迎入宫内居住,直到老死,其实上述两种说法都缺乏证据,建文帝的真正下落,至今难以确考,成了明史的一大疑案。

宗人府宗人府,掌管明朝皇帝九族的宗族名册,并按时撰写帝王谱系,记录宗室成员子女的嫡庶、名称封号、嗣职袭位、生卒年间、婚嫁、丧葬谥号等事。

凡是宗室陈述请求,均为之向皇上汇报,并引荐贤才、记录得失等。

明朝洪武三年,设立大宗正院。

洪武二十二年,改名宗人府,并命亲王掌管,秦王朱樉为第一任宗人令。

此后,均以元勋外戚大臣兼领,不再专设官员,其负责事务转移至礼部[1]。

三公三公,即明朝的太师、太傅、太保三职的合称,正一品。

负责协助皇帝处理重要国事政务,职位至重。

洪武三年,明太祖朱元璋授李善长为太师、徐达为太傅、常遇春为太保。

建文年间,三公职位被撤。

直到永乐二十年八月,明成祖朱棣再恢复三公职位,但无实授。

宣德三年,明宣宗授英国公张辅为太师,沐晟为太傅,陈懋为太保,当时三公官职,几乎为专授。

自宣德、正统年间以后,三公成为虚衔,为勋戚文武大臣加官、赠官[2]。

三孤三孤,即明朝的少师、少傅、少保三职的合称,从一品。

负责协助皇帝处理重要国事政务,职位至重。

洪武三年,明太祖朱元璋设立少师、少傅、少保,但无兼兼领者。

建文年间,三孤职位被撤。

直到永乐二十年八月,明成祖朱棣再恢复三孤职位,但无实授。

宣德三年,明宣宗授蹇义进少师,杨士奇进少傅,夏原吉进少保,当时三孤官职,几乎为专授。

自宣德、正统年间以后,三孤成为虚衔,为勋戚文武大臣加官、赠官[3]。

东宫辅臣明朝太子三师,即明朝的太子太师、太子太傅、太子太保三职的合称,从一品。

最初负责以道德辅导皇太子,且谨身护翼,为东宫辅臣。

后为虚衔。

洪武元年,因为明太祖朱元璋经常因事亲征,考虑皇太子监国时,再设官僚制度,会生嫌隙,于是命朝廷命臣兼顾东宫职务,但未授任何太子三师职位。

后命东宫师傅止为兼官、加官及赠官。

从此以后直至明末,太子三师全部为虚衔,与辅导太子的职责无关[4]。

比如洪武十九年,李景隆兼太子太傅。

二十四年,傅友德兼太子太师。

二十五年,冯胜兼太子太师,蓝玉兼太子太傅,常升、孙恪兼太子太保,都不掌管东宫职位,只有虚名[5]。

《天一阁藏明代方志选刊》及《续编》目录天一阁藏明代方志选刊目录(107种)1981--1982年上海古籍书店重印浙江宁波天一阁藏明刻本廖鹭芬编书名作者版本分类号 (嘉靖)河间府志二十八卷(河(明)郜相修樊深篡1964年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(1-2) 北)(正德)大名府志十卷(河北) (明)石禄修唐锦篡 1966年据明正德元年刻本影印本 K290.48/118(3) (弘治)重修保定志二十五卷(明)章律修张才篡徐珪重编1966年据明弘治七年刻本影印本 K290.48/118(4) (河北)(嘉靖)广平府志十六卷(河北) (明)翁相修陈棐篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(5) (隆庆)赵州志十卷(河北) (明)蔡懋昭篡修 1962年据明隆庆元年刻本影印本 K290.48/118(6) (嘉靖)霸州志九卷(河北) (明)唐交等修高濬等篡 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(6) (弘治)易州志二十卷(河北) (明)戴敏修戴铣篡 1965年据明弘治十五年刻本影印本K290.48/118(7) (嘉靖)雄乘二卷(河北) (明)王齐篡修 1962年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(7) (嘉靖)隆庆志十卷(河北) (明)谢庭桂篡苏乾续篡1962年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(8) (嘉靖)太原县志六卷(山西) (明)高汝行篡修 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本 K290.48/118(8) (嘉靖)昆山县志十六卷(江苏) (明)杨逢春修方鹏篡 1963年据明嘉靖十七年刻本影印本K290.48/118(9) (万历)通州志八卷(江苏) (明)林云程修沈明臣等篡 1963年据明万历六年刻本影印本 K290.48/118(10) (弘治)句容县志十二卷(江苏) (明)王僖征修程文篡 1963年据明弘治九年刻本影印本 K290.48/118(11) (嘉靖)惟扬志三十八卷(存卷(明)朱怀幹修盛仪篡 1963年据明嘉靖二十一年刻本影印本K290.48/118(12) 1-3,7-12,18-22,32-33,37-38)(江苏)(嘉靖)江阴县志二十一卷(江(明)赵锦修张袞篡 1963年据明嘉靖二十六年刻本影印本 K290.48/118(13) 苏)(隆庆)海州志十卷(江苏) (明)张峰篡修陈复亨补辑 1962年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(14) (嘉靖)高淳县志四卷(江苏) (明)刘启东贾宗鲁等篡修 1963年据明嘉靖五年修四十一年重刻本K290.48/118(14)影印本(隆庆)仪真县志十四卷(江苏) (明)申嘉瑞修李文陈国光等1963年据明隆庆元年刻本影印本 K290.48/118(15)篡(嘉靖)宝应县志略四卷(江苏) (明)宋佐闻人诠篡修 1962年据明嘉靖九年修十七年杨瞻刻本K290.48/118(15)影印本(嘉靖)淳安县志十七卷(浙江) (明)姚鸣鸾修余坤等篡 1965年据明嘉靖三年刻本影印本 K290.48/118(16) (嘉靖)温州县志八卷(浙江) (明)张孚敬篡修 1964年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(17) (嘉靖)太平县志八卷(浙江) (明)曾才汉修叶良佩篡 1963年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(17) (万历)黄岩县志七卷(浙江) (明)袁应祺修牟汝忠等篡 1963年据明万历七年刻本影印本K290.48/118(18) (嘉靖)海门县志集六卷(浙江) (明)吴宗元修崔桐篡 1964年据明嘉靖十五年原刻明万历增刻K290.48/118(18)本影印本(万历)新昌县志十三卷首一卷(明)田琯篡修 1964年据明万历七年刻本影印本K290.48/118(19) (浙江)(嘉靖)浦江志略八卷(浙江) (明)毛凤韶篡修王庭兰校正 1963年据明嘉靖五年刻本影印本 K290.48/118(19) (永乐)温州府乐清府志八卷(明)佚名篡 1963年据明永乐间年刻本影印本 K290.48/118(20)(浙江)(嘉靖)武康县志八卷(浙江) (明)程嗣功修骆文盛篡 1962年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(20) (弘治)徽州府志十二卷(安徽) (明)彭泽修汪舜民篡 1964年据明弘治十五年刻本影印本 K290.48/118(21-22) (嘉靖)宁国府志十卷(安徽) (明)黎晨修李默篡 1962年据明嘉靖十五年黎晨校刻本影印K290.48/118(23)本(嘉靖)宿州志八卷(安徽) (明)余鍧篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本K290.48/118(23) (嘉靖)池州府志九卷(安徽) (明)王崇篡修 1962年据明嘉靖二十四年刻本影印本 K290.48/118(24) (正德)颍州志六卷(安徽) (明)刘节篡修1963年据明正德六年刻本影印本 K290.48/118(24) (嘉靖)寿州志八卷(安徽) (明)栗永禄篡修 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(25) (嘉靖)铜陵县志八卷(安徽) (明)李士元修沈梅篡 1962年据明嘉靖四十二年刻本影印本K290.48/118(25) (嘉靖)皇明天长志七卷(安徽) (明)邵时敏修王心篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(26) (嘉靖)建平县志九卷(安徽) (明)连矿修姚文烨篡 1963年据明嘉靖十年刻本影印本 K290.48/118(26) (嘉靖)建宁府志二十一卷(福(明)夏玉麟郝维岳等修汪佃1964年据明嘉靖二十年刻本影印本K290.48/118(27-28等篡建建阳) ) (嘉靖)延平府志二十三卷(福(明)陈能修郑庆云辛绍佐篡1961年据明嘉靖四年刻本影印本 K290.48/118(29) 建)(嘉靖)邵武府志十五卷(福建) (明)邢址修陈让篡 1964年据明嘉靖二十二年刻本影印本 K290.48/118(30) (嘉靖)建阳县志十六卷(福建) (明)冯继科篡修1962年据明嘉靖三十二年刻本影印本 K290.48/118(31) (嘉靖)龙溪府志八卷(福建) (明)刘天授修林魁李恺篡 1965年据明嘉靖十四年刻本影印本K290.48/118(32) (嘉靖)惠安县志十三卷(福建) (明)莫尚简修张岳篡 1963年据明嘉靖九年刻本影印本 K290.48/118(32) (嘉靖)安溪县志八卷(福建) (明)汪瑀修林有年篡 1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(33) (嘉靖)尤溪县志七卷(福建) (明)李文衮修田顼篡 1962年据明嘉靖六年修九年刻本影印本K290.48/118(33) (正德)建昌府志十九卷(江西(明)夏良胜篡修 1964年据明正德十二年刻本影印本 K290.48/118(34) 抚州)(隆庆)临江府志十四卷(江西) (明)管大勋修刘松篡 1962年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(35) (嘉靖)九江府志十六卷(江西) (明)冯曾修李汛篡1962年据明嘉靖六年刻本影印本 K290.48/118(36) (正德)袁州府志十四卷(江西) (明)严嵩篡修 1963年据明正德九年刻本影印本 K290.48/118(37) (嘉靖)赣州府志十二卷(江西) (明)康河修董天锡篡 1962年据明嘉靖十五年刻本影印本K290.48/118(38) (正德)南康府志十卷(江西九(明)陈霖篡修 1964年据明正德十五年刻本影印本 K290.48/118(39) 江)(嘉靖)永丰县志四卷(江西) (明)管景篡修 1964年据明嘉靖二十三年刻本影印本 K290.48/118(39) (隆庆)瑞昌府志十八卷(江西) (明)刘储修谢顾篡 1963年据明隆庆四年刻本影印本 K290.48/118(40) (嘉靖)东乡县志二卷(江西) (明)秦镒修饶文璧篡 1963年据明嘉靖三年刻十五年补刻本影K290.48/118(40) 印本(嘉靖)瑞金县志八卷(江西) (明)赵勋修林有年篡 1961年据明嘉靖二十二年刻本影印本 K290.48/118(40) (嘉靖)青州府志十八卷(山东) (明)杜思修冯惟讷篡 1965年据明嘉靖四十四年刻本影印本 K290.48/118(41-42) (嘉靖)夏津县志二卷(山东) (明)易时中修王琳篡 1962年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(43) (嘉靖)临朐县志四卷(山东) (明)王家士修祝文冯惟敏篡 1962年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(43) (嘉靖)萊芜县志八卷(山东) (明)陈甘雨篡修 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本K290.48/118(43) (嘉靖)淄川县志十八卷(山东) (明)王琮篡修 1961年据明嘉靖二十五年刻本影印本 K290.48/118(43) (正德)莘县志十卷(山东) (明)吴宗器篡修1965年据明正德十年原刻嘉靖间增刻本K290.48/118(44)影印本(嘉靖)武城县志十卷(山东) (明)尤麒修陈露篡 1963年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(44) (嘉靖)武定州志二卷(山东) (明)郑希侨修刘继先崔士伟1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(44)篡(嘉靖)彰德府志八卷(河南) (明)崔铣篡修 1964年据明嘉靖元年刻本影印本K290.48/118(45) (嘉靖)襄城县志八卷(河南) (明)林鸾篡修 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本 K290.48/118(45) (正德)汝州志八卷(河南) (明)王雄修承天贵篡 1963年据明正德元年刻本影印本 K290.48/118(46) (嘉靖)开州志十卷(河南) (明)孙巨鲸修王崇庆篡 1964年据明嘉靖十三年刻本影印本 K290.48/118(46) (嘉靖)许州志八卷(河南) (明)张良知篡修 1961年据明嘉靖十九年刻本影印本K290.48/118(47) (嘉靖)光山县志九卷(河南) (明)沈绍庆修王家士篡 1962年据明嘉靖三十五年刻本影印本 K290.48/118(47) (嘉靖)邓州志十六卷(河南) (明)潘庭楠篡修 1963年据明嘉靖四十三年刻本影印本 K290.48/118(48) (嘉靖)夏邑县志八卷(河南) (明)郑相修黄虎臣篡 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本K290.48/118(48) (嘉靖)尉氏县志五卷(河南) (明)曾嘉诰修汪心篡 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(49) (正德)新乡县志六卷(河南) (明)储珊修李锦篡 1963年据明正德元年修明抄本影印本 K290.48/118(49) (嘉靖)鲁山县志十卷(河南) (明)姚卿修孙铎篡 1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本K290.48/118(50) (正德)长垣县志九卷(河南) (明)杜纬修刘芳篡 1964年据明嘉靖二十年重刻正德本影印K290.48/118(50)本(嘉靖)固始县志十卷(河南) (明)张梯修葛臣篡 1963年据明嘉靖二十一年南坰草堂补刻K290.48/118(51)本影印本(嘉靖)鄢陵志八卷(河南) (明)刘讱篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本K290.48/118(51) (嘉靖)兰阳县志十卷(河南) (明)褚宦修李希程篡 1965年据明嘉靖二十四年刻本影印本 K290.48/118(52) (弘治)偃师县志四卷(河南) (明)魏津篡修 1962年据明弘治十七年修明抄本影印本 K290.48/118(52) (嘉靖)内黄县志九卷(河南) (明)董弦等篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(52) (弘治)黄州府志十卷(湖北) (明)卢希哲篡修 1965年据明弘治十三年刻本影印本K290.48/118(53) (嘉靖)汉阳府志十卷(湖北武(明)刘汝松贾应春修朱衣篡 1963年据明嘉靖二十五年刻本影印本 K290.48/118(54) 汉)(嘉靖)沔阳志十八卷(湖北) ? (明)鲁储修童承叙篡 (联目1962年据明嘉靖十年刻本影印本 K290.48/118(54)P625)(嘉靖)蕲州志九卷(湖北) (明)甘泽篡修 1962年据明嘉靖九年修十五年补刻本影K290.48/118(55)印本(正德)光化县志六卷末一卷(明)曹璘篡修 1964年据明正德十年刻本影印本K290.48/118(55) (湖北)(嘉靖)应山县志三卷(湖北) (明)颜木篡 1964年据明嘉靖十九年刻本影印本K290.48/118(55) (嘉靖)常德府志二十卷(湖南) (明)陈洪谟篡修 1964年据明嘉靖十四年刻本影印本 K290.48/118(56) (嘉靖)岳州府志十八卷(湖南) (明)钟崇文篡修 1963年据明隆庆间刻本影印本 K290.48/118(57) (万历)郴州志二十卷(湖南) (明)胡汉篡修 1962年据明万历四年刻本影印本 K290.48/118(58) (嘉靖)衡州府志九卷(湖南) (明)杨珮篡修 1963年据明嘉靖十五年刻本影印本 K290.48/118(59) (万历)慈利县志十八卷(湖南) (明)陈光前篡修 1964年据明万历元年刻本影印本K290.48/118(59) (正德)琼台志四十四卷(存卷(明)唐胄篡修 1964年据明正德十六年刻本影印本 K290.48/118(60-611-21,24-42)(广东) ) (嘉靖)惠州府志十六卷(广东) (明)姚良弼修杨宗甫篡 1961年据明嘉靖三十五年蓝印本影印本K290.48/118(62) (隆庆)潮阳县志十五卷(广东) (明)黄一龙修林大春篡 1963年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(63) (嘉靖)广东韶州府翁源县志不(明)李孔明篡 1963年据明嘉靖三十六年修乌丝栏明抄K290.48/118(63) 本影印本分卷(广东)(嘉靖)惠志略不分卷(广东) (明)杨载鸣篡 1961年据明嘉靖三十九年刻本影印本 K290.48/118(64) (嘉靖)仁化县志五卷(广东) (明)胡居安篡修 1963年据明嘉靖三十六年蓝丝栏本影印K290.48/118(64)本(嘉靖)钦州志九卷(广西) (明)林希元篡修 1961年据明嘉靖十八年刻本影印本K290.48/118(64) (正德)夔州府志十二卷首一卷(明)吴潜修傅汝舟篡 1961年据明正德八年刻本影印本 K290.48/118(65) (四川)(嘉靖)马湖府志七卷(四川) (明)余承勋篡修 1963年据明嘉靖三十四年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)洪雅县志五卷(四川) (明)束载修张可述篡 1963年据明嘉靖四十一年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)云阳县志二卷(四川) (明)杨鸾修秦觉篡 1963年据明嘉靖二十年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)思南府志九卷(贵州) (明)钟添篡修 1962年据明嘉靖十五年刻本影印本K290.48/118(67) (嘉靖)普安州志十卷(贵州) (明)高廷愉篡修 1961年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(67) (嘉靖)寻甸府志二卷(云南) (明)王尚用修陈梓张腾篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(67) (嘉靖)略阳县志六卷(陕西) (明)李遇春篡修李东甲贾言1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(68)校补(嘉靖)宁夏新志八卷(宁夏) (明)杨守礼修管律篡 1961年据明嘉靖十九年修刻本影印本 K290.48/118(68)天一阁藏明代方志选刊续编目录(109种)廖鹭芬编书名作者版本分类号据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)清苑县志六卷(河北) (明)李廷宝篡修K290.48/118.1(1)据明嘉靖十三年刻本影印 (嘉靖)蠡县志五卷(河北) (明)李复初篡修K290.48/118.1(1)据明嘉靖三十五年刻本影印 (嘉靖)获鹿县志十二卷(河(明)赵惟勤篡修K290.48/118.1(1) 北)据明正德十年刻本影印 (正德)直隶真定府赵州志八(明)程遵篡修K290.48/118.1(2) 卷(河北)据明嘉靖二十九年刻本影印 (嘉靖)威县志八卷(河北) (明)胡容修王组篡K290.48/118.1(2)据明弘治十四年刻本影印 (弘治)永平府志十卷(河北) (明)吴杰修张廷纲吴祺篡 K290.48/118.1(3)据明正德元年刻本影印 (正德)临漳县志十卷(河北) (明)景芳篡修K290.48/118.1(3)据明嘉靖三十二年刻本影印 (嘉靖)磁州志四卷(河北) (明)周文龙修孙绍等篡 K290.48/118.1(3)据明嘉靖二十六年刻本影印 (嘉靖)武安县志四卷(河北) (明)唐交修陈玮篡K290.48/118.1(4)据明嘉靖修明抄本影印 (嘉靖)涉县志一卷(河北) (明)佚名篡K290.48/118.1(4)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)曲沃县志五卷(山西) (明)刘鲁生修李廷宾篡 K290.48/118.1(4)据明嘉靖二十七年刻本影印 (嘉靖)翼城县志六卷(山西) (明)鄢桂枝修杨汝江篡 K290.48/118.1(4)据明正德七年刻本影印 (正德)松江府志三十二卷(上(明)陈威喻时修顾清篡K290.48/118.1(5-6) 海)据明弘治十七年刻本影印 (弘治)上海志八卷(上海) (明)郭经修唐锦篡K290.48/118.1(7)据明万历七年刻本影印 (万历)江浦县志十二卷图一(明)沈孟化修张梦柏等篡K290.48/118.1(7) 卷(江苏)据明嘉靖三十二年刻本影印 (嘉靖)六合县志八卷(江苏) (明)董邦政修黄绍文篡 K290.48/118.1(7)据明万历元年刻本影印 (万历)淮安府志二十卷(江(明)郭大纶修陈文烛篡K290.48/118.1(8) 苏)据明万历五年刻本影印 (万历)宿迁县志八卷(江苏) (明)喻文伟修刘筹何仪篡 K290.48/118.1(8)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)沛县志十卷(江苏) (明)王治修马伟篡K290.48/118.1(9)据明隆庆三年刻本影印 (隆庆)宝应县志十卷(江苏) (明)汤一贤篡修K290.48/118.1(9)据明嘉靖三十九年刻本影印 (嘉靖)重修如皋县志十卷(江(明)谢绍祖篡修K290.48/118.1(10) 苏)据明嘉靖九年刻本影印 (嘉靖)通州志六卷(江苏) (明)钟汪修林颖等篡K290.48/118.1(10)据明嘉靖八年刻本影印 (嘉靖)吴邑志十六卷图说一(明)杨循吉苏祐篡图说曹K290.48/118.1(10)自守撰卷(江苏)据明正德元年刻本影印 (正德)姑苏志六十卷(江苏) (明)王鏊等篡K290.48/118.1(11-14)据明崇祯十五年刻本影印 (崇祯)吴县志五十四卷首一(明)牛若麟修王焕如篡K290.48/118.1(15-19) 卷(江苏)据明崇祯二年刘彦心重刻本(嘉靖)太仓州志十卷(江苏) (明)周士佐修张寅篡K290.48/118.1(20)影印据明正德八年刻本影印 (正德)常州府志续集八卷(江(明)张恺篡修K290.48/118.1(21) 苏)据明成化十九年刻本影印 (成化)重修毗陵志四十卷(江(明)卓天锡修孙仁增修朱K290.48/118.1(21-22)昱篡苏)据明隆庆五年刻本影印 (隆庆)长洲县志十四卷(江(明)张德夫修皇甫汸篡K290.48/118.1(23) 苏)据明万历初刻本影印 (万历)丹徒县志四卷(江苏) (明)何世学篡修K290.48/118.1(23)据明嘉靖四十年刻本影印 (嘉靖)浙江通志七十二卷(浙(明)胡宗宪修薛应旂等篡 K290.48/118.1(24-26) 江)据明天启七年刻本影印 (天启)平湖县志十九卷图一(明)程楷修杨儁卿篡K290.48/118.1(27) 卷(浙江)据明万历三年刻本影印 (万历)会稽县志十六卷(浙(明)杨维新修张元忭徐渭K290.48/118.1(28)篡江)据明嘉靖三十六年刻本影印 (嘉靖)安吉州志八卷(浙江) (明)江一麟修陈敬则篡 K290.48/118.1(28)据明万历三年增刻本影印 (嘉靖)萧山县志六卷(浙江) (明)林策修张烛篡魏堂续K290.48/118.1(29)增据明嘉靖四十二年刻本影印 (嘉靖)定海县志十三卷(浙江(明)何愈修张时撤等篡 K290.48/118.1(29) 宁波)据明嘉靖三十五年刻隆庆五(嘉靖)象山县志十五卷(浙(明)毛德京修杨民彝周茂K290.48/118.1(30)伯篡年增刻本影印江)据明正德九年修嘉靖三年胡(正德)永康县志八卷(浙江) (明)吴宣济胡楷修陈泗篡 K290.48/118.1(30)楷刻本影印据明弘治十六年刻本影印 (弘治)衢州府志十五卷(浙(明)沈杰修吾冔吴夔篡K290.48/118.1(31) 江)据明弘治十六年刻本影印 (弘治)温州府志二十二卷(浙(明)邓淮修王瓒蔡芳篡 K290.48/118.1(32) 江)据明隆庆年刻本影印 (成化)中都志十卷(安徽) (明)柳瑛篡K290.48/118.1(33-34)据明嘉靖十八年刻本影印 (嘉靖)怀远县志二卷(安徽) (明)孙维礼杨钧篡修K290.48/118.1(35)据明弘治增补刻本影印 (弘治)直隶凤阳府宿州志二(明)曾显篡修K290.48/118.1(35) 卷(安徽)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)颍州志二十卷(安徽) (明)吕景蒙修胡衮篡K290.48/118.1(35)据明嘉靖三十一年刻本影印 (嘉靖)泾县志十一卷(安徽) (明)邱时庸修王廷幹篡 K290.48/118.1(36)据明嘉靖刻本影印 (嘉靖)宁国县志四卷(安徽) (明)范镐篡修K290.48/118.1(36)据明弘治十五年修十八年刻(弘治)将乐县志十四卷(福(明)李敏篡修K290.48/118.1(37)本影印建)据明正德十六年刻本影印 (正德)顺昌邑志十卷(存八(明)马性鲁篡修K290.48/118.1(37) 卷)(福建)据明嘉靖二十四年刻本影印 (嘉靖)清流县志五卷(福建) (明)陈桂芳篡修K290.48/118.1(38)据明嘉靖二十五年刻本影印 (嘉靖)建宁县志七卷附录一(明)何孟伦篡修K290.48/118.1(38) 卷(福建)据明蓝丝阑抄本影印 (嘉靖)长泰县志六卷(福建) (明)佚名篡K290.48/118.1(38)据明嘉靖二十八年刻本影印 (嘉靖)漳平县志十卷(福建) (明)朱召修曾汝檀篡 K290.48/118.1(38)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)汀州府志十九卷(福(明)邵有道篡修K290.48/118.1(39-40) 建)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)福宁州志十二卷(存卷(明)陈应宾修闵文振篡 K290.48/118.1(41) 1-3,7-12)(福建)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)宁德县志四卷(福建) (明)闵文振篡修K290.48/118.1(41)据明嘉靖四十二年刻本影印 (嘉靖)丰乘十卷(存卷(明)李贵篡修K290.48/118.1(42) 1-8)(江西)据明嘉靖二十二年修四十一(嘉靖)武宁县志六卷(江西) (明)徐麟篡修K290.48/118.1(42)年刻本影印据明正德十年刻本影印 (正德)瑞州府志十四卷(江(明)熊相篡修K290.48/118.1(42) 西)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)宁州志十八卷(江西) (明)龚暹篡修K290.48/118.1(43)据明正德六年刻本影印 (正德)饶州府志四卷(江西) (明)陈策篡修K290.48/118.1(44)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)南康县志十三卷(江西(明)刘昭文篡修K290.48/118.1(44) 赣州)据明嘉靖五年刻本影印 (嘉靖)广信府志二十卷(江(明)张士镐修江汝璧篡K290.48/118.1(45) 西)据明嘉靖四年刻本影印 (嘉靖)铅山县志十二卷(江(明)费寀篡修K290.48/118.1(46) 西)据明正德十一年刻本影印 (正德)新城县志十三卷(江(明)黄文鸑篡修K290.48/118.1(46) 西)据明弘治十六年刻本影印 (弘治)抚州府志二十八卷(江(明)杨渊篡修K290.48/118.1(47-48) 西)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)临江府志九卷(江西) (明)徐颢修杨钧陈德文篡 K290.48/118.1(49)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)袁州府志十卷(江西) (明)陈德文篡修K290.48/118.1(49)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)南安府志三十五卷(江(明)刘节篡修K290.48/118.1(50) 西)据明嘉靖十二年刻本影印 (嘉靖)山东通志四十卷(山(明)陆釴等篡修K290.48/118.1(51-52) 东)据明万历元年刻本影印 (万历)兖州府志五十一卷(缺(明)朱泰游季勋修包大爟K290.48/118.1(53-56)篡卷三)(山东)据明嘉靖九年补刻本影印 (嘉靖)章丘县志四卷(山东) (明)杨循吉篡修戴儒补修 K290.48/118.1(57)宋秉中补篡据明嘉靖七年刻本影印 (嘉靖)德州志三卷(存卷二至(明)郑瀛修何洪篡K290.48/118.1(57) 三)(山东)据明嘉靖二十七年刻本影印 (嘉靖)昌乐县志八卷(存卷一(明)朱木修高凌云篡 K290.48/118.1(57) 至三)(山东)据明嘉靖二十六年刻本影印 (嘉靖)宁海州志二卷(山东) (明)李光先修焦希程篡 K290.48/118.1(57)据明嘉靖二十四年刻本影印 (嘉靖)通许县志二卷(河南) (明)韩玉篡修K290.48/118.1(58)据明嘉靖三年刻本影印 (嘉靖)太康县志十卷文集十(明)安都篡修K290.48/118.1(58) 卷(河南)据明嘉靖五年刻本影印 (嘉靖)阳武县志三卷(河南) (明)吕柟篡修K290.48/118.1(58)据明嘉靖九年刻本影印 (嘉靖)沈丘县志五卷(存卷一(明)李宗元篡修K290.48/118.1(58) 至四)(河南)据明嘉靖间修明蓝丝阑抄本(嘉靖)仪封县志不分卷(河(明)佚名篡K290.48/118.1(59)影印南)据明嘉靖三十三年刻本影印 (嘉靖)郾城县志十二卷(河(明)杨邦梁等篡修K290.48/118.1(59) 南)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)巩县志八卷(河南) (明)周泗修康绍第篡K290.48/118.1(59)据明嘉靖末年刻本影印 (嘉靖)归德志八卷(河南) (明)李嵩篡修K290.48/118.1(60)据明嘉靖二十三年刻本影印 (嘉靖)永城县志六卷(河南) (明)郑礼篡修K290.48/118.1(60)据明嘉靖三十三年刻本影印 (嘉靖)真阳县志十卷补遗一(明)何麟篡修K290.48/118.1(60) 卷(河南)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)商城县志八卷(河南) (明)万炯修张应辰篡K290.48/118.1(60)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)辉县志十卷(河南) (明)张天真篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)濮州志十卷(河南) (明)邓韨篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖十四年刻本影印 (嘉靖)范县志八卷(河南) (明)东时泰篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)罗田县志八卷(湖北) (明)祝珝修杨鸾蔡元伟篡 K290.48/118.1(62)据明弘治九年刻本影印 (弘治)夷陵州志十卷拾遗一(明)刘允修沈宽篡K290.48/118.1(62) 卷(湖北)据明嘉靖二十八年刻本影印 (嘉靖)归州全志二卷(湖北) (明)张时篡修K290.48/118.1(62)据明嘉靖四十三年刻本影印 (嘉靖)归州志(湖北) (明)郑乔篡修K290.48/118.1(62)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)巴东县志三卷(湖北) (明)杨培之篡修K290.48/118.1(62)据明弘治元年刻本影印 (弘治)岳州府志十卷(湖南) (明)刘玑篡修K290.48/118.1(63)据明嘉靖四年刻本影印 (嘉靖)茶陵州志二卷(湖南) (明)张治篡修K290.48/118.1(63)据明弘治七年刻本影印 (弘治)永州府志十卷(湖南) (明)姚昺篡修K290.48/118.1(64)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)增城县志十九卷(广(明)文章修张文海篡K290.48/118.1(65) 东)据明嘉靖十六年刻本影印 (嘉靖)德庆州志十六卷(广(明)陆舜臣篡修K290.48/118.1(65)东)据明嘉靖二十一年刻本影印 (嘉靖)南雄府志二卷(广东) (明)谭大初篡修K290.48/118.1(66)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)始兴县志二卷(广东) (明)汪庆舟修袁宗與等篡 K290.48/118.1(66)据明嘉靖刻本影印 (嘉靖)惠大记六卷(广东) (明)(作者不详)K290.48/118.1(66)据明嘉靖三十一年刻本影印 (嘉靖)兴宁县志三卷(广东) (明)黄国奎修盛继篡 K290.48/118.1(66)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)南宁府志十卷(存卷一(明)郭楠篡修K290.48/118.1(67)至九)(广西)据明万历四年刻本影印 (万历)营山县志八卷(四川) (明)王廷稷修李彭年等篡 K290.48/118.1(67)据明正徳十三年刻本影印 (正德)蓬州志十卷(四川) (明)吴徳器修徐泰篡K290.48/118.1(67)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)贵州通志十二卷(贵(明)谢东山修张道等篡 K290.48/118.1(68-69)州)据明嘉靖三十二年翻刻明正(正德)云南志四十四卷(云(明)周季凤篡修K290.48/118.1(70-71)德五年本影印南)据明嘉靖六年修二十年刻本(嘉靖)耀州志二卷(陕西) (明)张琏篡修K290.48/118.1(72)影印据明弘治十四年刻本影印 (弘治)宁夏新志八卷(宁夏) (明)王珣修胡汝砺篡K290.48/118.1(72)。