《第二次鸦片战争》

- 格式:pdf

- 大小:2.88 MB

- 文档页数:17

第二鸦片战争资料简介第二次鸦片战争是英、法在俄、美支持下联合发动的侵华战争。

是英国与法国为了进一步打开中国市场,扩大在华侵略利益、趁中国太平天国运动之际,以亚罗号事件及马神甫事件为借口,联手进攻清朝政府的战争。

下面是店铺给大家整理的第二鸦片战争资料简介,供大家参阅!第二次鸦片战争简介第二次鸦片战争是英、法在俄、美支持下联合发动的侵华战争。

是英国与法国为了进一步打开中国市场,扩大在华侵略利益、趁中国太平天国运动之际,以亚罗号事件及马神甫事件为借口,联手进攻清朝政府的战争。

因为英法分别以亚罗号事件及马神甫事件为借口发动战争,所以被英国人称为“亚罗号战争”(The Arrow War)。

又称“英法联军之役”(Anglo-French expedition to China)或“第二次中英战争”(Second Anglo-Chinese War)。

同时因为这场战争可以看作是第一次鸦片战争(即鸦片战争,相对于第二次而言)的延续,所以也称“第二次鸦片战争”。

战争于1860年,英法联军攻入了北京,清帝逃往承德,英法联军闯入圆明园并掠夺珠宝、将其焚毁。

战争中沙俄出兵后以“调停有功”自居,并胁迫清政府割让150多万平方公里的领土至今,从而成为最大的赢家。

第二次鸦片战争迫使清政府先后签订《天津条约》和《北京条约》中俄《瑷珲条约》等和约,列强侵略更加深入。

中国因此而丧失了东北及西北共150多万平方公里的领土,战争结束后清政府得以集中力量镇压了太平天国,维持统治。

第二次鸦片战争背景修约失败第一次鸦片战争后,西方资本主义列强相继侵入中国。

但是,它们不满足已经取得的特权和利益,蓄意加紧侵犯中国主权,进行经济掠夺。

1854年,《南京条约》届满十二年。

英国曲解中美《望厦条约》关于十二年后贸易及海面各款稍可变更的规定,援引最惠国待遇,向清政府提出全面修改《南京条约》的要求。

主要内容为:中国全境开放通商,鸦片贸易合法化,进出口货物免交子口税,外国公使常驻北京等。

《第二次鸦片战争》完整版课件一、教学内容本节课我们将学习人教版初中历史八年级上册的《第二次鸦片战争》一课。

具体内容包括:第二次鸦片战争的背景、起因、过程、结果及其影响。

重点分析战争前后中外关系的变迁,以及战争对中国社会的影响。

二、教学目标1. 了解第二次鸦片战争的背景、起因、过程、结果及影响。

2. 分析战争前后中外关系的变迁,认识列强侵略对中国社会的影响。

3. 培养学生的历史思维能力和爱国主义情感。

三、教学难点与重点难点:第二次鸦片战争的影响。

重点:战争的过程、结果以及战争对中国社会的影响。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示第二次鸦片战争的相关图片,引发学生的思考,为新课的学习做好铺垫。

2. 新课导入:介绍第二次鸦片战争的背景,引导学生了解战争的起因。

3. 课堂讲解:(1)讲述第二次鸦片战争的过程,分析战争中的关键战役。

(2)讲解战争的结果,引导学生认识战争对中国社会的影响。

4. 实践情景引入:(1)展示战争期间签订的不平等条约,让学生了解列强对中国的侵略。

(2)分析战争对中国社会的影响,引导学生思考如何摆脱民族危机。

5. 例题讲解:分析一道关于第二次鸦片战争的题目,帮助学生巩固所学知识。

6. 随堂练习:让学生完成教材中的相关练习题,检验学习效果。

六、板书设计1. 第二次鸦片战争背景:鸦片贸易、修约问题、太平天国运动过程:英法联军入侵、火烧圆明园、天津条约、北京条约结果:不平等条约、领土割让、赔款影响:加剧民族危机、促进洋务运动、推动近代化2. 战争对中国社会的影响七、作业设计1. 作业题目:(1)简述第二次鸦片战争的背景、过程、结果及影响。

(2)分析战争前后中外关系的变迁。

2. 答案:(1)背景:鸦片贸易、修约问题、太平天国运动。

过程:英法联军入侵、火烧圆明园、天津条约、北京条约。

结果:不平等条约、领土割让、赔款。

影响:加剧民族危机、促进洋务运动、推动近代化。

八年级历史教案第二次鸦片战争9篇第二次鸦片战争 1第2课第二次鸦片战争期间列强侵华罪行[教学目标]1.知识与能力目标:通过本课的教学,使学生了解第二次鸦片战争期间,列强侵华的罪恶行径,清朝统治者的腐败无能2.情感态度与价值观目标:分析民族的强与弱,国家的先进与落后与它们的命运息息相关,从而激发学生的爱国情绪,为民族的振兴、国家的强大发愤学习,努力奋斗。

[重点和难点]第二次鸦片战争的发生是一个重点本课的难点可以放在“第二次鸦片战争与太平天国运动的关系”上[教法、学法]应用多媒体课件,运用目标教学法。

[教学手段]多媒体课件[课时]1课时[课型]新授课[教学过程]1.复习提问:《南京条约》签订的时间、内容、及附件内容2.导入新课:导入新课1)正文的授课思路可采用一条线索三大板块的结构方式:①一条线索:即课文的标题“第二次鸦片战争中列强侵华罪行”②三大板块:由全课板书设计构成一、第二次鸦片战争的发生二、第二次鸦片战争中列强的罪行1.英法——火烧圆明园2.沙俄——割占领土(一百五十多万平方公里)三、第二次鸦片战争引发的斗争——太平军抗击洋枪队2)具体的授课方式①对于第二次鸦片战争发生,本课极为简略,但为什么把它单列一个板块,一是整体线索的思路结构分明,顺理成章。

二是因为不讲第二次鸦片战争发生的原因,学生就无法理解这次侵略战争为什么叫“第二次鸦片战争”,而不是类似“中法战争”、“甲午中日战争”、“八国联军侵华战争”(虽然这是后话),既是第二次鸦片战争肯定与第一次鸦片战争有联系。

所以这一部分,教师可以从课目引入,即为什么叫“第二次鸦片战争”?在第一次鸦片战争中,由于《南京条约》的签订,英法等资本主义国家在中国攫取了许多权利,为进一步打开中国市场,扩大侵略权益,无理提出“修约”的要求,遭拒绝后,在此发动侵略战争,因为这次战争是鸦片战争的继续,历史上称之为第二次鸦片战争。

②在第二板块“列强罪行”中,可做如下处理:a.讲“火烧圆明园”,可采用说看议的形式进行。

《第二次鸦片战争》战火蔓延,痛失疆土在近代中国的历史长河中,第二次鸦片战争是一段充满屈辱与伤痛的篇章。

这场战争不仅让中国的社会陷入更深的困境,更导致了大片疆土的丧失,给中华民族带来了沉重的打击。

要了解第二次鸦片战争,还得从当时的国际背景说起。

19世纪中叶,西方列强完成了工业革命,急需扩大海外市场和原料产地。

而此时的中国,虽然地大物博,但清政府实行的闭关锁国政策让中国与世界的发展脱轨。

在这种情况下,列强们把贪婪的目光投向了中国。

1856年,英国以“亚罗号事件”为借口,法国以“马神甫事件”为幌子,联合发动了对中国的侵略战争,这便是第二次鸦片战争。

战争一开始,英法联军凭借着先进的武器装备和训练有素的军队,迅速占据了优势。

他们的舰队沿着中国的海岸线长驱直入,炮轰沿海的城市和港口。

而清政府的军队,由于武器落后、战术陈旧,在抵抗中节节败退。

在战争过程中,英法联军犯下了累累罪行。

1860年,英法联军攻入北京,闯进圆明园。

这座历经数代皇帝精心营造的皇家园林,汇聚了无数的珍宝和艺术珍品。

然而,侵略者却对其进行了疯狂的抢掠和破坏。

他们将能带走的宝物洗劫一空,带不走的就肆意毁坏。

最后,为了掩盖他们的罪行,竟然纵火焚烧圆明园。

大火连烧三天三夜,这座举世闻名的园林化为一片废墟。

圆明园的毁灭,不仅是中国文化艺术的巨大损失,更是中华民族的耻辱。

除了对文化瑰宝的破坏,第二次鸦片战争还导致了中国大片疆土的丧失。

俄国趁火打劫,通过威逼利诱等手段,迫使清政府签订了一系列不平等条约,割占了中国东北和西北的大片领土。

这些领土的丧失,使得中国的领土主权遭到了严重的侵犯,国家的完整受到了极大的威胁。

第二次鸦片战争给中国带来的影响是深远而沉重的。

从经济方面来看,战争使得中国的经济遭受了巨大的破坏。

大量的财富被掠夺,沿海的贸易港口被控制,中国的经济逐渐沦为西方列强的附庸。

在政治上,清政府的权威受到了极大的削弱,内部的腐败和无能更加暴露无遗。

社会的动荡不安,让民众生活在水深火热之中,民不聊生。

《第二次鸦片战争》劫后余生,反思历史在中国近代史上,第二次鸦片战争无疑是一段沉重而屈辱的篇章。

这场战争不仅给中华民族带来了巨大的伤痛,也深刻地改变了中国社会的发展进程。

当我们回首这段历史,我们不能仅仅沉浸在悲愤之中,更应该从中反思,汲取教训,以更好地走向未来。

第二次鸦片战争始于 1856 年,英国和法国以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口,对中国发动了侵略战争。

战争持续了四年之久,最终以清政府的失败而告终。

1860 年,英法联军攻入北京,火烧圆明园,无数珍贵的文物和典籍被掠夺和毁坏,这是中国文化史上的一场浩劫。

在这场战争中,清政府的腐败无能和软弱退让是导致失败的重要原因之一。

当时的清政府内部矛盾重重,政治腐败,官员贪污受贿成风。

面对列强的侵略,清政府缺乏有效的抵抗策略和决心,一味地求和妥协,使得列强的侵略欲望更加膨胀。

同时,中国在军事技术和装备上的落后也是一个不可忽视的因素。

当时的英法等国已经经历了工业革命,拥有先进的武器和装备,而中国的军队仍然以冷兵器为主,在战争中处于明显的劣势。

此外,中国的海防和边疆防御体系也十分薄弱,无法有效地抵御外敌的入侵。

第二次鸦片战争给中国带来了极其严重的后果。

首先,中国的领土主权进一步遭到破坏,沙俄趁机侵占了中国大片领土。

其次,中国的经济受到了沉重的打击,外国列强通过不平等条约获取了大量的经济特权,控制了中国的海关、通商口岸等,使得中国的民族经济发展受到了严重的阻碍。

再者,社会矛盾进一步激化,人民生活更加困苦,太平天国运动等农民起义此起彼伏,社会动荡不安。

然而,从另一个角度来看,第二次鸦片战争也在一定程度上推动了中国社会的变革和进步。

战争的失败让一些有识之士开始觉醒,他们认识到中国必须进行改革和图强,才能摆脱被列强欺凌的命运。

于是,以曾国藩、李鸿章等为代表的洋务派发起了洋务运动,主张学习西方先进的技术,以实现“自强”“求富”的目标。

虽然洋务运动最终没有使中国走上富强的道路,但它在一定程度上促进了中国近代工业的发展,培养了一批近代化人才,为中国的近代化进程奠定了基础。

第15课两次鸦片战争知识点一、19世纪中期的世界与中国1、世界:工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国占据主导地位。

表现:(1)英国社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈,掌握着资本主义世界的霸权。

(2)法国从越南打开侵入亚洲的缺口。

(3)俄国势力侵入中国东北和新疆地区。

(4)美国也积极参与到侵华活动中。

(5)世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。

2、中国(1)政治:君主专制统治依然顽固(2)经济:自给自足的小农经济是主要生产方式(3)科技:科技落后(4)军事:八旗和绿营作战能力低,武器是冷兵器(5)社会矛盾:社会矛盾激化,各地农民起义,各地农民起义次起彼伏知识点二、两次鸦片战争1、鸦片战争(1)外因:完成工业革命的欧美国家急需销售市场和原料产地内因:封建制度腐朽和中国社会落后;中国是亚洲面积最大、人口最多的国家,成为理想目标直接原因(战争借口):林则徐领导的虎门销烟(2)经过第一阶段(1840.6—1840.8):1840.6,抵达广州,北上,抵达直隶,双方开始谈判第二阶段(1841.1—1842.8):1841年8月,再度北上,占领厦门、定海、宁波、上海、镇江(1)结果:签订了中国近代史史上第一个不平等条约,中国开始沦为半殖民地半封建社会,鸦片战争成为中国近代史的开端。

条约时间国家内容影响《南京条约》1842年中英割让香港岛、赔款2100万银元接受协定关税开放五口通商破坏了中国的领土主权、加重了人民负担、中国开始丧失关税自主权、打开了中国东南沿海的门户,破坏了中国的贸易主权《五口通商章程》1843年中英协定关税、领事裁判权、片面最惠国待遇以及军舰巡查贸易、通商口岸永久居住、传教权等权利破坏了中国的司法主权、贸易主权和领海主权《虎门条约》1843年中英《望厦条约》1844年中美《黄埔条约》1844年中法(2)影响:A、政治上:国家主权、领土主权完整遭到破坏(中国社会性质、社会主要矛盾均发生变化)B、经济上:经济结构发生变动,自然经济逐渐解体(中国日益被迫卷入到资本主义世界市场)C、文化上:西学东渐,学习西方,萌发新思潮(林则徐、魏源等人“开眼看世界”的思潮)D、社会上:传统的社会生活及习俗逐步走向近代化(衣食住行等方面深受西方文化传入影响)E、外交上:打破了中国闭关锁国的局面,被迫对外开放2、第二次鸦片战争(1)原因:1.借口:“亚罗号”“马神甫”事件2.根本原因:为进一步打开中国市场,要求修约,而清政府拒绝修约3.重要原因:未达到鸦片贸易合法化的目的(2)过程第一阶段(1856---1858):1856英法制造借口开战,美俄随其后、1858签订《天津条约》第二阶段(1859---1860):1860英法联军攻占北京,火烧圆明园、1860签订《北京条约》(1)结果:清政府签订了一系列不平等的条约条约时间国家影响《天津条约》1858年中、英、法、俄(1)政治上:①丧失了更多的领土和主权,中国社会半殖民地半封建化的程度加深了;②清朝统治者开始成为列强的附庸与工具,中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗;③清中央机构开始半殖民化,推动近代外交进程(2)经济上:中国封建经济进一步解体,刺激洋务运动和民族资本主义兴起,经济近代化开始。

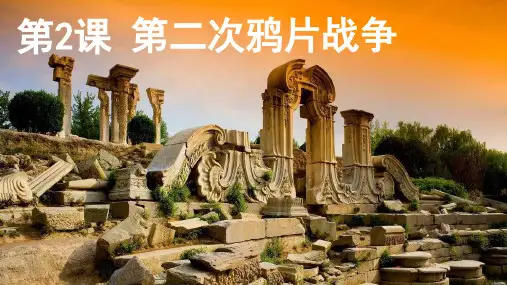

《第二次鸦片战争》圆明园泪,民族耻辱在中国近代史上,第二次鸦片战争是一段令人痛心疾首的历史,而圆明园的惨遭浩劫更是中华民族永远无法抹去的伤痛和耻辱。

1856 年,英国以“亚罗号事件”为借口,法国以“马神甫事件”为幌子,联手发动了对中国的侵略战争,这就是第二次鸦片战争。

当时的清政府腐败无能,政治黑暗,经济落后,军事力量薄弱。

面对列强的坚船利炮,清政府毫无还手之力。

战争一开始,英法联军就长驱直入,迅速占领了广州等地。

1860 年 9 月,英法联军逼近北京。

咸丰皇帝带着后妃和一些大臣逃往承德避暑山庄,留下恭亲王奕䜣在北京与侵略者议和。

10 月 6 日,英法联军闯进圆明园,开始了疯狂的抢掠。

圆明园,这座历经康熙、雍正、乾隆三代皇帝精心营造的皇家园林,汇聚了无数的珍宝和艺术珍品。

园内的奇珍异宝、名人书画、金银珠宝、绫罗绸缎等,被侵略者洗劫一空。

他们贪婪的目光不放过任何一件有价值的东西,能带走的统统带走,带不走的就肆意破坏。

据记载,当时英法联军为了抢夺财宝,互相殴打,甚至发生了火并。

他们在圆明园中肆意妄为,破坏了无数精美的建筑和园林景观。

亭台楼阁被推倒,珍贵的树木被砍伐,美丽的湖泊被填平。

圆明园这座凝聚了中华民族智慧和心血的园林艺术瑰宝,在侵略者的蹂躏下变得满目疮痍。

然而,侵略者的罪行还不止于此。

10 月 18 日,为了掩盖他们的罪行,英法联军放火烧毁了圆明园。

大火整整烧了三天三夜,浓烟滚滚,遮天蔽日。

这座世界名园化为一片废墟,无数的文化瑰宝也随之灰飞烟灭。

圆明园的毁灭,不仅是中国文化的巨大损失,也是世界文明的一场浩劫。

圆明园的残垣断壁,仿佛在默默地诉说着那段屈辱的历史。

它见证了侵略者的残暴和贪婪,也见证了清政府的软弱和无能。

这是中华民族的耻辱,也是我们永远不能忘记的伤痛。

第二次鸦片战争给中国带来了沉重的灾难。

它使中国的领土和主权进一步受到侵犯,半殖民地半封建化的程度进一步加深。

大量的赔款加重了人民的负担,使中国的社会经济陷入了更加困难的境地。