养生重在养心修德

- 格式:pdf

- 大小:86.97 KB

- 文档页数:2

养生在于养心,修行在于修德关注生命,关爱健康,是我们的共识和理念,人生旅途,历经磨难,历经沧桑,许多人为了事业,为了生活,为了下一代,肩负责任,顶着压力,马不停蹄,忙于奔波,日夜操劳,一身疲惫,结果严重透支身体,亏空身体,有的导致英年早逝,有的透支生命,躺进医院,当你退休了,老了,才悟道,世界上什么最重要,那就是生命,没有健康和强壮的身体,一切归零。

现在的中老年人,都不同程度存在亚健康,如何调理亚健康,如何养生,许多人不知如何下手,各种手段去尝试,今天去敲背,明天去按摩,后天去拨罐,再后天去针灸,钱没少花,精力没少花,但效果就这样,不明显。

其实,养生先养心,心不能有病,心病无药可治,唯一靠你自己,你必须给自己减减压,养成好的饮食习惯,有好的生活规律,不超负荷工作,早睡早起,让身体的机能,有足够的时间去调理修复,并进行有氧运动,多交喝茶朋友,少交喝酒朋友。

静心做一些自己的事情,增添生活情趣,业余爱好,让自己彻底放松,调整好心态,让心态保持平稳,平衡,平静,不攀比,心静如水,修心是你养生最佳秘方,修心养性了,你的亚健康就顺其自然消除了,还你一个健康,阳光,乐观的你。

在这个世界上,你的一举一动,一言一行,总有人关注,你的言行代表你的内心,代表你的德行,代表你的素质,如果你心地善良,心怀善意,以德服人,以诚待人,以情感人,以真示人,你的所作所为必是受人尊重、敬重,反之,你没善心爱心,缺德失德,心灵不纯,没有灵魂,你必遭遣责,留下骂名。

的确,当今世界,当今社会,一切向钱看思潮泛滥,没有灵魂,没有信仰,唯有自己,损人利私,用制假造假,以假乱真,忽悠人,潜规则等手段,谋私利,达到个目的,这些行径还有德吗?做人必修德修行,何为先做人,后做事,做人就是以德标配,有格局,有风度,有胸怀,不张扬,不夜郎自大,不自以为是,低调再低调,谦卑再谦卑,难得糊涂,学会尊重人等等。

你德才兼备了,你才算上个品德高尚,德高望重之辈,修德应是每个人必修之课,让我们找回初心,以良心,善心,以善举,义举去影响这个社会,改造这个世界,让这个世界,没有欺骗,没有丑恶,没有罪过,让这个世界充满关爱,人与人之间充满真诚,让我们站在道德的制高点,共同维护社会公德,争做道德标兵,做新时代的四有新人。

58养 性修 德Health Protection and Promotion April 2021 Vol.21 No.7品德养生自我调控身体赵德贵养生之首在于养德,学会做人是养生的关键。

古人告诉我们养生应注意的事项。

首先谈了两个问题:一是在外要防止四时邪气的侵犯,即“虚邪贼风,避之有时”;二是在内要保持精神安闲而没有杂念,即“恬淡虚无”“精神内守”。

能够做到以上两点,则内外安和,真气调顺,就可避免疾病的困扰,人们就能够心志安闲而少嗜欲,心情安逸而不焦虑,身体虽劳而不致疲倦。

气调意顺,每个人的要求都能得到满足,每个人的愿望都可以实现。

内心安适,恬淡少欲,自然就会吃得甘美,穿得舒适,大家都喜爱自己的风俗习尚,人与人之间不相倾慕和攀比,所以这些人称得上朴实无华。

因而各种嗜欲不会引起注目,淫乱邪僻不会惑乱心志。

无论愚笨、聪明与能力大小,都不会因外物所动,这些完全符合“道”的要求。

正是由于上古之人的修为合乎“道”,所以他们能够“年皆度百岁而动作不衰”。

那么,上古所推崇的“道”是什么呢?最后一句就是答案:德!养德是长寿的根本,也是养生的重点,德全则不危!孔子提出“仁者寿”的观点之后,历代思想家、医学家、养生家几乎都倡导以德养生。

孔子主张“仁者寿”,他的思想体系中的核心是“仁”。

仁就是主张要处理好人际关系。

仁分为两个方面,即忠和恕。

忠是人的积极方面,自己好,也要帮助别人好,即孔子所说“己欲立而立人,己欲达而达人”;恕是人的消极方面,即设身处地的谅解别人,“己所不欲,勿施于人”;“不成人之恶”。

以忠恕之道来处理人际关系,节制私欲来修养道德,从而达到心理上的坦坦荡荡,防止心理失衡所致的各种身心疾病,因而有益于健康长寿。

如何养德?《黄帝内经》指出:“仁者寿,德全不危。

”葛洪强调为道者当先立功德,“若德行不修,而但务方术,皆不得长生也。

”“善功未足,故不能升天耳。

”葛洪还认为,如果一个人道德善行做得好,虽然并不通晓养生方术,依然可以受到荫庇福佑而寿老:“世有了无知道术方伎,而平安寿考者,何也?抱朴子曰:‘诸如此者,或有阴德善行,以致福佑’。

【养生健体】养心以修德,德全而不危【养生健体】养心以修德,德全而不危《内经》指出:“所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也”。

养心以修德,德全而不危。

任其环境多变化,我自安然早知防。

若能如此,则寿“度百岁”,就不无可能了。

自古以来,只有品德高、见识远、性格好的人,才知道主动维护着机体“五脏”功能协调、“阴阳气血”平衡、身心环境和谐;才能最大可能地克服不良情绪以及环境不利因素的伤害,赢得身心健康而长寿。

自然,养心以修德,是一辈子的事。

而人们又时常会产生不良情绪,有没有什么办法促使其不良情绪缓解呢?办法还是有的。

《内经》指出:“五志”各有所胜。

即:“怒胜思”,“喜胜忧”,“思胜恐”,“悲胜怒”,“恐胜喜”。

这就是中医的“以情制情”之说。

当人陷于思虑时,就激他发怒,他一发怒就不思虑了;当人陷于忧愁时,就劝他想想开心的事,他一高兴就不忧愁了;当人受到惊吓时,就诱导他冷静思考当时的情形,他一冷静思考就不恐惧了;当人发怒冲动时,就劝他考虑冲动可能导致悲惨的后果,他一考虑后果就不冲动了;当人盲目乐观、过度高兴时,就可以给他一个小小的惊吓,他一受到惊吓就不会得意忘情了。

如此“以情制情”,确实有可能帮助人从难以自拔的不良情绪中暂时解脱出来。

记得初中语文有“范进中举”一课。

古人范进,是个秀才,痴心于应试当官。

他从年青时起,年年应试,年年不中,临到年老,终于中举。

范进得知消息,即刻大喜发狂,沿大街狂奔,不停地狂呼:“我中了”,“我中了”。

众邻居见他精神错乱,就商量出一个救治的办法。

范进平时最怕的人是他岳父,他岳父是个屠夫,就叫他岳父吓唬吓唬他,他或许就能清醒了。

他岳父知会,就冲向范进,迎面给他一个耳光,大吼一声:“你这个畜生,你中什么了,你没有中,是人家骗你的!”范进受到惊吓,果真清醒,不再发狂了。

范进中举,就是“恐胜喜”、“以情制情”的实际例子。

当然,要缓解不良情绪,也不局限于“以情制情”的法子。

如:改换环境,消除恶性剌激;耐心劝导,给予真情关爱;关其禁闭,促其冷静思考;结伴旅游,使其开阔视野。

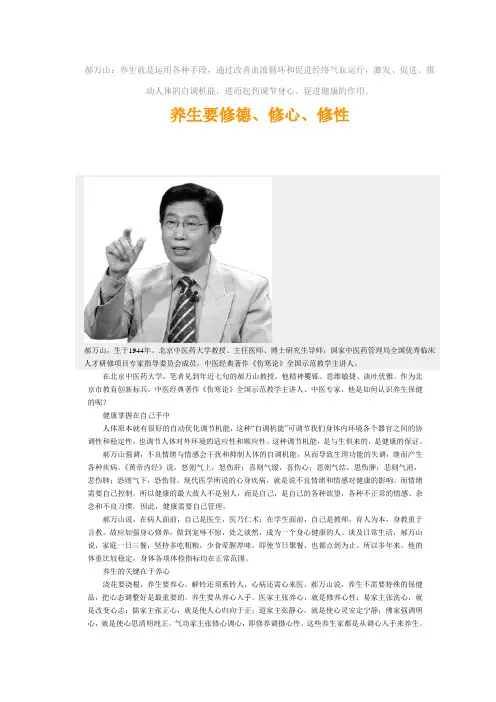

郝万山:养生就是运用各种手段,通过改善血液循环和促进经络气血运行,激发、促进、推动人体的自调机能,进而起到调节身心、促进健康的作用。

养生要修德、修心、修性郝万山,生于1944年。

北京中医药大学教授、主任医师、博士研究生导师,国家中医药管理局全国优秀临床人才研修项目专家指导委员会成员,中医经典著作《伤寒论》全国示范教学主讲人。

在北京中医药大学,笔者见到年近七旬的郝万山教授,他精神矍铄、思维敏捷、谈吐优雅。

作为北京市教育创新标兵,中医经典著作《伤寒论》全国示范教学主讲人、中医专家,他是如何认识养生保健的呢?健康掌握在自己手中人体原本就有很好的自动优化调节机能,这种“自调机能”可调节我们身体内环境各个器官之间的协调性和稳定性,也调节人体对外环境的适应性和顺应性。

这种调节机能,是与生俱来的,是健康的保证。

郝万山强调,不良情绪与情感会干扰和抑制人体的自调机能,从而导致生理功能的失调,继而产生各种疾病。

《黄帝内经》说,怒则气上,怒伤肝;喜则气缓,喜伤心;思则气结,思伤脾;悲则气消,悲伤肺;恐则气下,恐伤肾。

现代医学所说的心身疾病,就是说不良情绪和情感对健康的影响。

而情绪需要自己控制,所以健康的最大敌人不是别人,而是自己,是自己的各种欲望,各种不正常的情感、杂念和不良习惯。

因此,健康需要自己管理。

郝万山说,在病人面前,自己是医生,医乃仁术;在学生面前,自己是教师,育人为本,身教重于言教。

故应加强身心修养,做到宠辱不惊,处之淡然,成为一个身心健康的人。

谈及日常生活,郝万山说,家庭一日三餐,坚持多吃粗粮,少食荤腥厚味。

即使节日聚餐,也都点到为止。

所以多年来,他的体重比较稳定,身体各项体检指标均在正常范围。

养生的关键在于养心浇花要浇根,养生要养心。

解铃还须系铃人,心病还需心来医。

郝万山说,养生不需要特殊的保健品,把心态调整好是最重要的。

养生要从养心入手。

医家主张养心,就是修养心性;易家主张洗心,就是改变心志;儒家主张正心,就是使人心归向于正;道家主张静心,就是使心灵安定宁静;佛家强调明心,就是使心思清明纯正。

养生:修德养性最养气读书养才气,勤奋养运气,宽厚养大气,淡泊养志气!儒家的智慧读书养才气腹有诗书气自华,经常读书,气质自然变了,慢慢就像怀孕一样怀才了。

许多时候,你以为读过的很多书籍都成了过眼云烟,不复记忆,其实它们仍是潜在的,并且随时都可以用在能用到的地方。

它们虽然不能立马帮你解决问题,但能够增长你的见识,让你的谈吐更有节;它们无法让你变得更漂亮,但能够给你增加一抹书卷气,令你的气质更出众。

读书多了,你和爱人在生活中不止有柴米油盐酱醋茶可以谈论,还有琴棋书画诗酒花可以言说。

王阳明、曾国藩,这两位学问和事功都卓有成就的大贤,其很多智慧都来自书中。

王阳明爱读书,他三十七岁被贬到贵阳龙场。

这个地方的人很野蛮,没有接受什么教化。

他想,应该教这些野人读读书。

随身行李都丢了,哪有书呢!于是自己默写,把他读过书一字一字地写出来,他想教野人们读《易经》,他就把整部《易经》写出来。

当然,王阳明读书不是死记硬背,而是强调借读书发明我们自己的本心,读书的目的就是培养自家心体,致良知。

曾国藩则说:“人之气质,由于天生,很难改变,唯读书则可以变其气质。

古之精于相法者,并言读书可以变换骨相。

”读书可以变化人的气质,甚至改变一个人的骨相。

曾国藩说读书与看书之不同:“看者攻城拓地,读者守土防隘,二者截然两事,不可阙,亦不可混。

”实际是说看书是在扩大知识面,是泛读的范畴;读书是巩固、消化吸收已有的知识,是精读的范畴。

勤奋养运气通常人们认为,运气就是靠碰的。

其实不然。

所谓同声相应,同气相求,整个《周易》都在强调“感应”。

古语也说,祸福无门,惟人自召;夫心起于善,善虽未为,而吉神已随之;或心起于恶,恶虽未为,而凶神已。

勤奋就可以养运气一个人勤奋,善于做好准备工作,每当时机来临,自己便会受益。

反之,一些懒惰的人,什么准备工作都不做,只知道投机取巧,机会和运气来临的时候,他们只能任其溜走,反而自怨自艾,怨自己运气不好。

《李嘉诚自传》中有一句话:如果你只是站着不动,自然不会伤到脚趾,你走得越快,伤到脚趾的可能性越大,但是同样,你能达到某个机会的可能性越大。

中医养生心法修身养性保持身心健康的智慧中医养生心法修身养性的智慧是中国传统医学中的重要理论,强调通过调整身心与自然环境的关系,达到保持身心健康的目的。

中医养生心法的基本原则是平衡阴阳,调和五行,以及精神调养。

一、平衡阴阳在中医认识中,阴阳是构成宇宙万物的两个对立但又统一的方面。

人体内部也存在着阴阳的平衡关系。

中医养生心法修身养性的一个重要方法就是平衡阴阳。

当身体出现了阴阳不平衡时,就会引发各种疾病。

因此,中医提醒我们要保持内外阴阳的平衡,通过饮食调理、运动锻炼等方法来实现。

在饮食方面,中医建议食物的阴阳属性要平衡,同时也要根据季节的阴阳变化来调整饮食,以保持身体的健康。

二、调和五行中医认为,宇宙万物都受到五行的调节。

五行包括木、火、土、金和水,它们之间相互制约,相互转化。

人的身体也受到五行的影响,每个器官对应着五行中的一个。

中医养生心法修身养性的智慧之一就是通过调和五行,使得五脏六腑的功能得以协调,从而维护身心健康。

中医通过饮食、针灸、按摩等方法来调养五脏六腑,使其保持平衡,以提高身体的免疫力,预防疾病的发生。

三、精神调养中医养生心法修身养性的智慧还包括精神调养。

中医强调人的身心是统一的,精神状态对身体健康有着重要影响。

中医认为,情绪的波动会引起气血的紊乱,从而导致疾病的发生。

因此,保持良好的精神状态对于身体健康至关重要。

中医提倡养成积极向上的心态,学会释放负面情绪,保持心境的平和,通过调整呼吸、放松身心等方法来调养精神。

通过中医养生心法修身养性的智慧,我们可以改变不良的生活习惯,调整饮食结构,改善体质,预防疾病的发生。

同时,中医关注人与自然环境的关系,推崇合乎自然的生活方式,如早睡早起、按时进食、适度锻炼等。

通过这些方法,我们可以保持身心的健康,提高生活质量。

总之,中医养生心法修身养性的智慧是自古以来中华民族智慧的结晶,它凭借其独特的原理和方法,为人类保持身心健康提供了重要的参考和指导。

我们应该深入学习中医养生心法的理念和方法,并将其运用到日常生活中,不仅可以提高个人的生活质量,更可以营造和谐稳定的社会环境。

养生贵在养心养生的“养”重的是保养,养的“生”是生命,养生是为了有质量地生存,保持一个好的生命状态。

对于养生,中国传统文化尤其是儒释道文化都有各自精辟而独到的养生大法,但儒释道最后指向的“养生”殊途同归,说到底养护好身体须得有一个好心态,故养生贵在养心,而且要养浩然之心。

那怎么才能养浩然之心呢?我的养心观有三点:不可任情,不可斗气,适时放空。

养心首先要看护好心情,外物的诱惑太多,人面对外物难免会心猿意马,这可能会让心情或情绪出离本心,所以不可任情。

人的七情有喜怒忧思悲恐惊,如果良知是太阳,那么七情就是浮云,浮云会很美,但却可能会遮挡太阳的光辉,人不可沉湎于情,所以才有情深不寿之说。

有人主张“生命诚可贵,爱情价更高”,或言情义无价,其实除了极少数人们必须面临的生死大义的关头让人必须去做舍生取义的单选,大多情形下人们为了情义将生命弃之不顾的做法都是失之偏颇的,尤其对于爱情这样的儿女私情而言,不光是“为伊消得人憔悴”不必如此,若再搭上了性命更不足取。

文学作品为情而殇的人物形象不胜枚举,《红楼梦》中林黛玉为了爱情郁郁而终,外国的《安娜卡列尼娜》与《包法利夫人》等都是义无反顾地活成了追逐婚外情最后殒命的样本。

对于人之常情,西晋时王戎说过“太上忘情,其次任情,最下不及情”。

不近人情固然不被人伦认可,但任情而不加收敛的做法同样不可取,如能做到可有情亦而可无情,可得情亦而可忘情,"圣人情顺万物而无情"(程颢)。

不为情绪所动,不为情感所扰,最好能将私情化小为大,扩充为公大而化之,才不会为情所困。

对于声色货利,宜“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,这个礼就是一个适度的范围,当有丝毫的非礼萌生,我们的内心其实也会有如刀剜针刺地痛苦会而不堪忍受。

若生为己之心,方能克己,克已而不任情,便是收心,便是自我保养。

当然,情感的堆积也会有像洪水一样冲动的时侯,这时它需要的是一个合适的排遣出口。

但情感不适度地发泄,会对情感和精力造成分散和浪费,这时人应主动约束自己的情绪,让情绪免于分散和浪费,从而获得情感的质量和敏锐。

养生养心养德养生首先要养心。

养心贵在静心,静心的至高境界是乐心。

养心务必要养德,德高才能神凝气定。

养心重在养神,养神说到底是净化人的灵魂。

如果你的灵魂始终是美丽的,那你就拥有了“不老之药”。

人类疾病的绝大部分都与不良心态有关。

它提示我们,老年人养生,首先应当养心。

这里所谓养心,自然不是指保护好心脏,而是指调控好你的心态,包括思想、感情、情绪、意念,等等。

人的心态需要保持平和,犹如人的体温必须保持正常一样。

仔细观察生活会发现,心理失控对老年人的健康以及生活会带来多么大的危害。

有的人由于过分怀旧,整日沉浸在那些残缺的、苍白的回忆里,以至于对眼前的一切都毫无兴趣,即使美好的生活也索然无味。

有的人由于盲目攀比,总觉得自己得到的太少,失去的太多,事事不如别人,以至于悲观丧气,经常闷闷不乐,甚至患上了精神抑郁症。

还有的人由于严重消极,老感到自己被社会闲置,被人们漠视,以致心灰意懒,颓废变态,毁蚀掉了自己的心灵和意志。

更有的人由于贪心作怪,总以为自己应当拥有更多的财物,应该比别人生活得更好,以至于放弃了对自己的约束,不该拿的也拿,落了个晚节不保的结局。

类似现象虽然大多事出有因,但不管哪一种,无不与心态失控有关,无不伤及身体健康,无不有损美好生活。

由此可见,养心对养生是多么的重要。

讨论养心,除了须弄清养心的重要性外,还应当思考如何去养心。

何以养心,恐怕谁也难以开出一个一应俱全的药方来。

在实际生活中,有很多问题并不需要具体的答案,提出问题只不过是想藉此来达到沟通的目的。

思考如何养心,也当如此。

养心贵在静心情绪乃一身之主,一个人如果终日思前想后、欲望不止,难免会百病丛生,说不良情绪是疾病的催化剂一点也不会过分。

要消除不良情绪,重要办法之一,就是要学会静心。

心静才能气顺,气顺才能健身。

静心的最佳途径是炼心,静心的至高境界是乐心。

如果你的心里每天都是快乐的,那就说明你在养心方面确实是个高手。

养心重在养神佛家有言,天有三宝日、月、星,地有三宝水、火、风,人有三宝精、气、神。

养生必先养心研究表明,人类疾病的绝大部分都与不良心态有关。

它提示我们,养生,首先应当养心。

不妨和店铺一起来了解下养生必先养心,欢迎大家的阅读!养生必先养心前言养生重在养德、养气、养心、养神、养性。

中医养生精髓和本源是天人合一,身心合一,阴阳平衡,袪邪扶正,少私寡欲。

中医养生重在整体性和系统性,治未病,补偏救弊。

养生乃是身体的保养、心理的涵养和肌体的滋养。

我老婆每天看养生节目,且转着台看,还记笔记(养生笔记有几大本,我打扫卫生时都偷偷地扔了,有点恶作剧,也趁机发泄一下我平时心中不满),她太专注于此了,有点走火入魔的感觉。

连我看新闻都不让看,我也不争,独自去上网。

我想,如果不养心,再多的养生知识也没用。

一边专注地听养生专家教授滔滔不绝讲,一边却小心眼生闷气心理纠结。

我对她说,先把自己心理调整好了再看养生节目,养心是本,养生是末。

你的心结不解开,再多的养生知识也救不了你。

不生气就不生病。

养心2009年诺贝尔生理学奖得主伊丽莎白·布莱克本(ElizabethBlackburn)等总结出的长寿之道是:人要活百岁,合理膳食占25%,其它占25%,而心理平衡的作用占到了50%!各国长寿地区的人种、气候、食物、习俗各不相同,有的甚至与健康之道相反,如有的老人嗜烟酒,喜肥肉,但有一点却是相同的,即长寿者都乐观开朗、心地善良、为人随和。

恬静悠闲,不急不躁不恼不怒不怨不悲,心静自然百病消。

不占便宜不怕吃亏,风动幡动其实是心在动。

放下一切,让心安定,心息则神安,神安则气足,气足则血旺,现在病可去,未来病可防。

心息则神明,遇乱不惊,见境不惑,一切通达,自无主观偏执之弊。

静则仁,仁则寿。

就养生而言,下士养身,中士养气,上士养心。

遵循天道,顺其自然,平衡中庸。

《皇帝内经》说:“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”。

为养生而死的,占十分之三,是因为太爱惜自己的身体了,怕受辱,怕受宠,怕吃亏,怕上当,瞻前顾后,左顾右盼,担惊受怕,患得患失,情绪不安……越怕死,越死得快。

中医谈养生:春夏养阳,秋冬养阴一、养心修德心主神,神在中医分为广义之神和狭义之神。

广义之神就是反映于外的整体生命现象,比如气机的升降出入,还有吃喝拉撒、呼吸心跳、思维情绪、体态动作,综合起来表现于外,一看就是一个大活人。

狭义之神是指精神、思维、意识、情感、性格等。

“心主神”,包括广义和狭义之神,但主要是指狭义之神。

生命体验大多数是精神情感体验,虽然躯体病痛也会造成生命质量的下降,但是与生俱来的生命之苦则主要来自精神情感体验,令生命充满痛苦,使生命质量下降。

《黄帝内经》说:“悲哀忧愁则心动,心动则五脏六腑皆摇。

”持续的不良精神情感会明显削弱人的抵抗力、免疫力,严重影响脏腑功能、气血运行、经络畅通,从而产生一系列的躯体病痛,比如感冒、肝炎、胃病、月经病、头痛、哮喘、高血压、糖尿病、心脏病、肿瘤等,这些可以认为是“心理问题的躯体反应”。

生命形神的痛苦均和神有关。

因此,在养生中养神始终重于养形,就算是治疗疾病,调神也很关键。

中医有“病有十不治”的说法:“操欲淫,不自珍重,一也;窘苦拘囚,无潇洒之趣,二也;怨天尤人,广生烦恼,三也;今日预愁明日,一年常计百年,四也;室人噪聒,耳目尽成荆棘,五也;听信师巫祷赛,广行杀戮,六也;寝兴不适,饮食无度,七也;讳疾忌医,使虚实寒热妄投,八也;多服汤药而涤肠胃,元气渐耗,九也;以死为苦,与六亲眷属常生难割舍之想,十也。

”十不治中,竟有七种为神不调,实际上,剩下的几条,也是不良心态指导下的行为。

凡事皆有根本,养心、养神即养生之根本。

心神旷达安怡,体貌自然安详舒泰。

相由心生,境由心造。

人生境遇很大程度上就是自我造化。

无心神呵护,养生免谈。

很多人觉得养生很难做到,效果也没有想象的那么好,就是因为心神没有安抚好。

养生先养心神,养心神要先修德行。

德行好,犹如土地广袤,基础坚实,可孕育万物,能承载轻重。

心神要清、静、安、平、适度,没有广袤坚实的大地,是绝对结不出这个正果的。

清、静、安、平、适度很难做到,是生命难以承载的,必以“厚德”承载方可。

养心养德的正确做法

1、养德

邓老认为精神的养生要比物质养生更为重要,所以养德是排在养生的首位。

厚德者寿长,道德情操高尚可以让人心胸变得豁达,心态保持平和,性情也会开朗,这样人体的气机就可以调和,气血运行顺畅,免疫能力增强,就可以起到延年益寿的目的。

养生必先养心,养心就要养德,通过对道德情操的修养,达到心灵净化的目的,思想健康纯正,心安神宁,身心达到和谐健康的状态,精神内守,真气从之,疾病自然不来。

2、养心

心为一身之主,养心是让脏腑功能可以健康运行的基础。

如果心不健

康,身体血脉就会闭塞不通,那么身体各个脏腑的功能就会受到影响,从而导致身体受损,达不到长寿的目的。

中医上认为神是藏于心的,所以养心就要调神,强调养心要静养。

怎么静养呢?

邓老认为一是要调节好七情,少生气多欢笑;二是以动促静,邓老常练习八段锦和太极拳,这会让他心保持平静。

邓老还爱练书法,通过练字转移注意力,让身心达到忘我境地,从而消除不良情绪的干扰。

其次还要保证睡眠充足,如果经常熬夜在晚上一、二点后才睡觉,身体健康自然不会好。

最后一招养心妙法就是通过食疗药治。

邓老最爱吃橙子和榴莲,到了夏天还会适量食用苦瓜,这些食材都是可以起到养心作用的。

研究也证明了经常吃橙子的人猝死率会比一般人低,而榴莲能够温养心肾,吃时配上适量山竹一起食用,能解榴莲温热之性,预防上火。

邓老还喜欢用田七和人参加上陈皮炖汤喝,也是起到养心的作用。

養生之道重在養心養德養生之道,各家自有論述,各抒己見,總之離不開堅持鍛煉,飲食有節,起居有時,戒煙限酒,這是必不可或缺的;但我認為“養心養德”更是重中之重,如果養不好心,其他一切也是不全面的。

古人雲:“憂則傷身,樂則長壽”,所以為人要心地善良、寬容大度、性情隨和、笑臉常開、不愁不怨、以和為貴,以忍為高,行善積德,辦事儘量做到順應客觀規律,避免發生口角與心理衝突,根據自己力所能及去為社會服務,回報社會。

茲就“養心養德之道”淺談管見:一、寬容大度是養生之要決寬容大度是人的品格與美德,是一種博大胸懷,是一種樂觀與豪爽,是維持心理健康的“營養素”,也是人生修養的最高境界。

寬容大度的人能屈能伸,知進知退;原北京大學馬寅初校長曾因其“新人口論”而獲罪,當他兒子告訴他被革職,他只是漫不輕心地“噢”了一聲。

數十年後,扒亂反正,仍是他兒子告訴他已平反,馬老仍是輕輕“噢”了一聲;這種淡薄榮辱,豁達大度的美德,令人敬佩,正因為有這寬容大度的胸懷,使他安享天年,活到101歲。

筆者認為:“大度”就象一個容器,如十斤容量的水桶只能裝下10斤的水,如果再加半斤就容納不下了;如果100斤的水桶,倒入十斤的水,只占該桶的十分之一,易如反掌;所以大度的人,胸懷博大,不計較個人得失,得之淡然,失之泰然。

俗雲“量大福大”,“讓人三分天寬地闊”,就是這個哲理。

美國前總統羅斯福,家裏珍貴東西被盜,朋友寫信安慰他,他在回信中說“謝謝你的安慰,我現在很平安。

第一賊偷去的是我的東西,又沒傷害我的生命;第二賊偷去我的部分東西,而不是全部;第三最值的慶倖的是他做賊,而不是我”。

人生在世福禍無常,總有得失,何不寬容灑脫一些,象羅斯福那樣自我解脫,豁達人生,值得借鑒。

全國有名的書法家,被譽為“國寶”級藝術家啟功大師,享年93歲,晚年更有著名的“二不怕之說”,“一不怕病,二不怕死”。

他患有頸椎病,常做“牽引”治療,他面對類似“受苦刑”之療法,不為病魔所恐嚇,反而以豁達心態用灰諧幽默之詞,更見偉人病而彌堅的人生定力和笑對病苦,他的漁家傲詞曰:“痼疾多年除不掉,靈丹妙藥全無效,自恨老來成病號,不是泡,誰拿性命開玩笑,牽引頸椎新上吊,又加硬領脖間套,是否病魔還會鬧,天知道,今天且唱漁家傲。

养生重在养心陶瑜 2014111990计算机科学与技术三班随着生活水平的提高,人们渐渐对自身健康越来越关注,养生意识不断增强,笔者通过观察、了解,发现由于社会经济的的释放,但其身心健康并没有得到真正缓解,没有达到真正意义的养生,现在人们没有意识到养心修德对健康养生的重要性,只重其标,而忽其本。

笔者认为膳食运动的调养固然重要,但养心修德之本更重于标,应标本兼顾而重于本。

1 调节情志,心平气和来养心情绪困扰是百病之源,容易影响人体免疫系统功能,《内经》曰: “正气内存,邪不可干”。

现代养生提倡自我保健,心身并养,但更注重养心,中医最早在《内经》中就提出用治未病思想来养生的理论。

养心,是指调控好心态,从精神上保持一种良好的状态,从而有效保障机体功能的正常发挥,以求达到防病健身、延年益寿的目的。

一个人的心态在一定程度决定了他的健康状态: 心平则气和,气和则形神康泰; 心宽一寸,病退一丈,心治则百络皆安,心乐则百年长寿。

《黄帝内经》: “怒则气上,怒伤肝; 喜则气缓,喜伤心; 思则气结,思伤脾; 悲则气消,悲伤肺; 恐则气下,恐伤肾”。

在遇到不顺心的时候,要尽量不懊恼、不烦躁,因此,心理平衡的调节很重要。

调节七情,消除不良情绪和情感对健康的影响,戒大怒、大喜、大悲; 陶冶性情,尽可能做到遇事不惊,淡然处之,乐观向上,要宽容、豁达,与人为善,谦和待人,常言道: “吃亏是福”,这是最有效的养心良药。

2 养心贵在静心静心是养心的基础,心静才能气顺,气顺才能健身。

在宁静的心境下,人的精、气、神、形达到最佳境界,心灵平静了,心理就平衡,生理就稳定,身体才健康。

《内经》曰: “恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?”。

《老子》曰: “至虚极,守静笃”,都强调一个“静”字。

古代儒、释、道都提倡以静坐来修心养性,通过静坐去除杂念,减少思虑,增长智慧,使心理达到清繁荣、物质的丰富,人们虽然对健康养生很重视,投入大量财力、物力及时间,但大多是从饮食营养、药物保健及运动锻炼等方面进行自我养生保健。

孟子的语录君子善养生始于修身孟子是中国古代儒家学派的重要思想家和教育家,他的言行和观点被广泛传播,对后世有深远影响。

在他的语录中,有一句非常有名的话:“君子善养生始于修身”。

这句话表达了孟子对于君子修养和养生的重视,强调了一个人应该从自身开始,通过修身来实现养生的目标。

一、修身为本,养生需从内而外孟子认为,人的行为和习惯是与内心修养息息相关的。

只有通过自律和修身,才能真正实现养生的目标。

君子应该注重内在的精神修养和品德的培养,通过精神上的修炼来塑造自己。

这样的修身过程既包括心理的调整和修炼,也包括感性和理性的培养。

只有修身养性,才能真正实现健康、快乐、充实的生活。

二、养生需健康的饮食与适当的锻炼除了内在的修身,孟子也非常注重外在的养生方法。

他认为,要想保持身体健康,饮食和锻炼是至关重要的。

君子应该注意饮食卫生,避免暴饮暴食和嗜食辛辣之物。

对于锻炼,孟子主张适度而有规律的锻炼,如晨间的散步或者适当的体育运动。

这样的养生方式能够提高身体的免疫力和抵抗力,既能增强体质,又能缓解压力,保持心态平和。

三、心态平和,养生调理自己的情绪孟子认为,内心的平和与舒适是养生的重要组成部分。

他提倡君子要学会调节自己的情绪,保持内心的平静与宁静。

在面对困境和诱惑时,要保持镇定和冷静,不被外界干扰所左右。

只有懂得克制自己的欲望,控制情绪的波动,才能真正实现内心的平和和健康的生活状态。

四、养生需要灵活的对待外界环境对于君子来说,养生也需要灵活地对待外界环境的变化。

孟子强调了适应性的重要性,认为要根据外界环境的变化来调整自己的生活方式和行为习惯。

只有保持灵活的心态,才能随机应变,应对生活中的各种挑战。

这种随机应变的能力和灵活性,有助于人们在各种环境中保持身心的健康。

五、善养生需防患于未然孟子还特别强调了预防的重要性。

他认为君子应该在身体健康的时候,就要有所防范,预防疾病和灾害的发生。

在饮食和锻炼方面,要有所合理规划,并根据自身情况进行调整。

儒家的养生之道修德养心!健康不难,长寿有望。

儒家养生思想由孔子奠基,孟子、荀子对其进行了阐发,其养生思想非常重视社会因素对人健康长寿的重要性,非常强调“礼”、道德修养和中庸之道在养生中的作用。

更多精彩关注太极养生堂微信号:taichitang先秦儒家的养生思想为后世儒家养生之道提供了一个基本框架。

这个基本框架主要体现在身心共养观、动静结合观和重视养心、标举“中庸”、修德养生以及慎独、兴趣养生法等方面。

1、先秦儒家的养生观(1)身心共养的养生观“形具而神生”,先秦道家明确地提出了形先神后的关系,主张形神结合、身心并修来养生。

如儒家的开山者孔子一方面提出了“仁者寿”[34]和“故大德……必得其寿”[35]等命题,强调心理因素对健康的重要性。

另一方面,孔子提倡饮食养生法,他说:“食不厌精,脍不厌细。

食饐而餲,鱼馁而肉败,不食。

色恶,不食。

臭恶,不食。

失饪,不食。

不时,不食。

割不正,不食。

不得其酱,不食。

肉虽多,不使胜食气。

惟酒无量,不及乱。

沽酒市脯不食。

不撤姜食,不多食。

祭于公,不宿肉。

祭肉不出三日。

出三日,不食之矣。

食不语,寝不言。

”[36]饮食养生法主要是保证身体的健康,从上述两个方面来看,孔子本人是推崇身心共养的。

(2)动静结合的养生观“知者乐水,仁者乐山,知者动,仁者静,知者乐,仁者寿”[37]。

先秦儒家养生强调身心共养来养生。

如果说养心的关键是“静”,那么养身的关键则是“动”。

如孔子就提倡“动静以义”[38]的养生之道,在强调“仁者静”的同时,重视“动”的重要作用,其“射”、“御”等锻炼身体的内容教授弟子就是明证。

2、先秦儒家的养生原则(1)修德养心先秦儒家大都持“主心说”,在养生上主张养心为主,而养心又以修养高尚的品德为上。

“君子坦荡荡,小人常戚戚”[39]、“仁者无忧”[40],正因为道德高尚的人“坦荡荡”、“无忧”,所以他们一般长寿。

这一点对后世养生影响深远且得到了现代相关研究的证明。

[养生重在养心]养生重在养心黄帝内经养生,在我国最早见于《庄子。

内篇》。

“养”,即保养、调养、补养之意;而“生”,即生命、生存、生长之义。

由此可见,“养生”的目的就是尽量延长生命时限,尽力提升生活质量,不断拓展生存空间(我国成功发射的“嫦娥一号”探月卫星,也许应是拓展生存空间之一举)。

近几年来,中医在国外已越来越受到重视,日热喷香。

究其根源,那是医学事业与时俱进、快速发展、返朴归真的必然选择,这更是中医和中医学内容博大、内涵精深、前景广阔、潜力巨大、魅力无限的具体体现。

庄子讲:“吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣;此导引之士,养形之人”。

我国中医学传统的观点认为:“怒伤肝、思伤脾、喜伤心、悲伤肺、恐伤肾”。

它告诉我们,人的心理活动与人的生理功能之间存在着内在的必然联系,良好的情绪状态可以使人的生理功能处于最佳状态,反之则会降低或破坏人的某种功能或组织,引发各种疾病。

我们知道“肝、脾、心、肺、肾”都是人体的主要器官,是物质的东西;而“怒、思、喜、悲、恐”都是人的情绪表现和条件反射,属于精神的范畴。

两者之间既相互区别又相互联系,既相互促进又相互影响,既相互依存又相互作用,既相互矛盾又相互统一。

科学把握和正确处理人体物质和人格精神的辩证关系,不仅是科学的“养生”之道,更是宽松环境、幸福快乐、益寿延年的关键。

养生重在养心。

养心,古人云:“天下根本,人心而已”。

儒家文化的精髓是“仁”,而“仁”的核心是“善”。

人心善则施善行,能贯天地正气;人心恶则施恶行,必露污浊风尘。

从古至今,人们一贯崇尚“惩恶扬善”的道德和法律精神,以弘扬“真善美”贬斥“假丑恶”。

同时,他们两者之间的较量和斗争千年不歇、万代难竭,且无休无止地推动着社会的文明进步。

“一生淡泊养心机”这是一个很高的精神境界。

人都有“喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊”,但值得注意的是这“七情”重在把握好分寸和尺度,切不能越头过火,否则将物极必反。

“常观天下之人,凡气之温和者寿,质之慈良者寿,量之宽宏者寿,言之简默者寿。