第2讲 春秋战国时期的社会变革

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:28

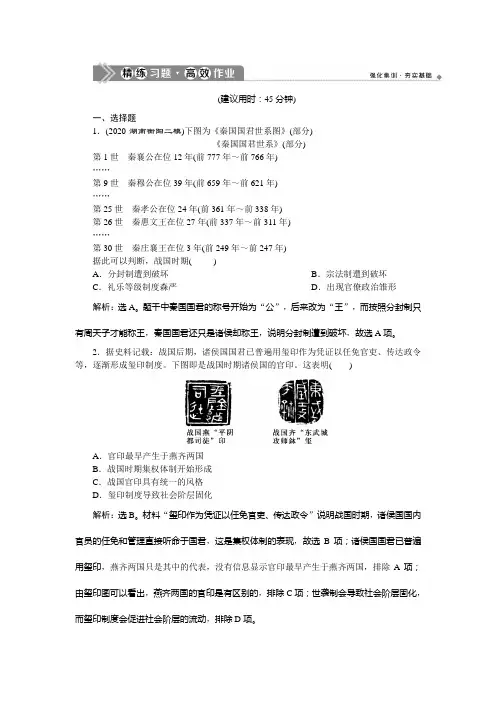

(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2020·湖南衡阳二模)下图为《秦国国君世系图》(部分)《秦国国君世系》(部分)第1世秦襄公在位12年(前777年~前766年)……第9世秦穆公在位39年(前659年~前621年)……第25世秦孝公在位24年(前361年~前338年)第26世秦惠文王在位27年(前337年~前311年)……第30世秦庄襄王在位3年(前249年~前247年)据此可以判断,战国时期()A.分封制遭到破坏B.宗法制遭到破坏C.礼乐等级制度森严D.出现官僚政治雏形解析:选A。

题干中秦国国君的称号开始为“公”,后来改为“王”,而按照分封制只有周天子才能称王,秦国国君还只是诸侯却称王,说明分封制遭到破坏,故选A项。

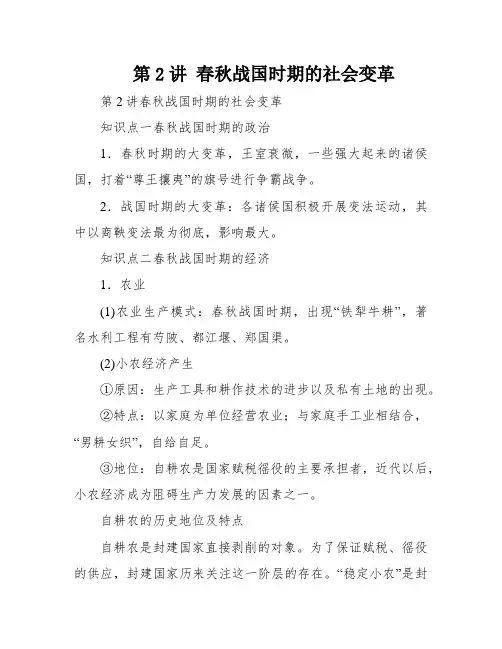

2.据史料记载:战国后期,诸侯国国君已普遍用玺印作为凭证以任免官吏、传达政令等,逐渐形成玺印制度。

下图即是战国时期诸侯国的官印。

这表明()A.官印最早产生于燕齐两国B.战国时期集权体制开始形成C.战国官印具有统一的风格D.玺印制度导致社会阶层固化解析:选B。

材料“玺印作为凭证以任免官吏、传达政令”说明战国时期,诸侯国国内官员的任免和管理直接听命于国君,这是集权体制的表现,故选B项;诸侯国国君已普遍用玺印,燕齐两国只是其中的代表,没有信息显示官印最早产生于燕齐两国,排除A项;由玺印图可以看出,燕齐两国的官印是有区别的,排除C项;世袭制会导致社会阶层固化,而玺印制度会促进社会阶层的流动,排除D项。

3.吴国的国君本是周武王的先人古公的长子,到了江南后“文身断发”,服从了当地荆蛮的习俗。

燕国的始祖召公与周同属姬姓,但燕国四周是戎狄的天下,其臣民中也有不少戎狄成分。

因此,在春秋时,吴国和燕国都被排除在“中国”之外。

材料旨在说明() A.“中国”的文化色彩浓厚B.华夏族已被周边民族同化C.血缘关系失去了政治意义D.“中国”已有了明确定义解析:选A。

据材料“吴国的国君……服从了当地荆蛮的习俗……吴国和燕国都被排除在‘中国’之外”可知吴国、燕国等受少数民族文化的影响,与西周文化不相符,被排斥在“中国”之外,由此可知“中国”的文化色彩浓厚,故A项正确;材料强调的是吴国等国因采用荆蛮的习俗而被中原各国所排斥,而非华夏族已被周边民族同化,故B项错误;材料的主旨并非血缘关系失去了政治意义,C项错误;材料并未强调“中国”概念的明确化,D项错误。

第2讲春秋战国时期的社会变革第2讲春秋战国时期的社会变革知识点一春秋战国时期的政治1.春秋时期的大变革,王室衰微,一些强大起来的诸侯国,打着“尊王攘夷”的旗号进行争霸战争。

2.战国时期的大变革:各诸侯国积极开展变法运动,其中以商鞅变法最为彻底,影响最大。

知识点二春秋战国时期的经济1.农业(1)农业生产模式:春秋战国时期,出现“铁犁牛耕”,著名水利工程有芍陂、都江堰、郑国渠。

(2)小农经济产生①原因:生产工具和耕作技术的进步以及私有土地的出现。

②特点:以家庭为单位经营农业;与家庭手工业相结合,“男耕女织”,自给自足。

③地位:自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,近代以后,小农经济成为阻碍生产力发展的因素之一。

自耕农的历史地位及特点自耕农是封建国家直接剥削的对象。

为了保证赋税、徭役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。

“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,都对此尤为关注。

他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。

诚然,自耕农这一阶层是很不稳定的,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》核心论点:自耕农对封建国家社会经济的发展,对社会秩序的长期安定,对文化科学技术的发展具有十分重要的意义。

自耕农是个体小生产者,经济地位极不稳固,两极分化极为显著。

(3)土地制度的演变①井田制瓦解:春秋各诸侯国进行了税制改革,加速了井田制的瓦解。

②土地私有制确立:商鞅变法废除井田制,确立土地私有制。

2.手工业(1)手工业技术的发展:春秋时期人们发明冶炼生铁和钢的技术。

(2)手工业的经营方式家庭手工业私营手工业①特点:农业与家庭手工业相结合,产品多供自己消费和交纳赋税②影响:对稳定小农经济起到一定作用;但技术落后、生产分散,妨碍了市场发育①概况:春秋战国时期,私营工商业蓬勃兴起②特点:民间私人经营;主要产品供民间消费手工业技术的世代传习官方以法令来保护手工业技术的世代传习。

有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。

第2讲春秋战国时期的社会变动与思维

文化

【导读】

本文主要探讨了春秋战国时期的社会变动与思维文化。

春秋战国时期是中国历史上一个重要的阶段,社会变动频繁,思维文化也有了显著的发展。

本文将从经济、政治和文化三个方面分析这一时期的社会变动和思维文化特点。

【正文】

一、经济变动:

在春秋战国时期,经济变动日益频繁。

农业生产技术的进步使粮食产量大幅增加,商业贸易也不断发展。

随着社会经济的发展,以货币为媒介的交换逐渐普遍,人们的生活方式发生了改变。

社会阶层的分化加剧,财富流动和社会地位的改变成为当时社会的显著特点。

二、政治变动:

春秋战国时期是战乱频繁的时期,世界观的崩溃导致了各诸侯国争霸的局面。

政治权力的高度分散导致了各国之间的相互竞争。

各国采取各种手段争夺财富和领土,这也导致了思维和文化的多样性。

三、思维文化特点:

春秋战国时期的思维文化出现了许多重要的转变。

各国之间的

交往与对抗激发了人们的思考和创造力。

诸子百家的学说涌现出来,多种思想流派相互交锋。

例如,儒家强调人伦道德,墨家强调兼爱

非攻,道家强调无为而治等。

这些不同的思想流派为中国哲学和文

化的发展注入了新的动力和创造力。

【总结】

春秋战国时期的社会变动与思维文化是中国历史上的重要时期。

经济的发展、政治权力的争夺以及思想流派的涌现都为当时社会带

来了显著的变化。

了解和研究这一时期的社会变动和思维文化,有

助于我们深入了解中国古代历史和文化的底蕴。

第2讲春秋战国时期的社会变革(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2020·某某某某二模)下图为《秦国国君世系图》(部分)《秦国国君世系》(部分)第1世秦襄公在位12年(前777年~前766年)……第9世秦穆公在位39年(前659年~前621年)……第25世秦孝公在位24年(前361年~前338年)第26世秦惠文王在位27年(前337年~前311年)……第30世秦庄襄王在位3年(前249年~前247年)据此可以判断,战国时期( )A.分封制遭到破坏B.宗法制遭到破坏C.礼乐等级制度森严D.出现官僚政治雏形解析:选A。

题干中秦国国君的称号开始为“公”,后来改为“王”,而按照分封制只有周天子才能称王,秦国国君还只是诸侯却称王,说明分封制遭到破坏,故选A项。

2.据史料记载:战国后期,诸侯国国君已普遍用玺印作为凭证以任免官吏、传达政令等,逐渐形成玺印制度。

下图即是战国时期诸侯国的官印。

这表明( )A.官印最早产生于燕齐两国B.战国时期集权体制开始形成C.战国官印具有统一的风格D.玺印制度导致社会阶层固化解析:选B。

材料“玺印作为凭证以任免官吏、传达政令”说明战国时期,诸侯国国内官员的任免和管理直接听命于国君,这是集权体制的表现,故选B项;诸侯国国君已普遍用玺印,燕齐两国只是其中的代表,没有信息显示官印最早产生于燕齐两国,排除A项;由玺印图可以看出,燕齐两国的官印是有区别的,排除C项;世袭制会导致社会阶层固化,而玺印制度会促进社会阶层的流动,排除D项。

3.吴国的国君本是周武王的先人古公的长子,到了江南后“文身断发”,服从了当地荆蛮的习俗。

燕国的始祖召公与周同属姬姓,但燕国四周是戎狄的天下,其臣民中也有不少戎狄成分。

因此,在春秋时,吴国和燕国都被排除在“中国”之外。

材料旨在说明( ) A.“中国”的文化色彩浓厚B.华夏族已被周边民族同化C.血缘关系失去了政治意义D.“中国”已有了明确定义解析:选A。

《诸侯纷争与变法运动》教学设计【教学指导思想与理论依据】本课以“立德树人”为目标,以“唯物史观”为指导,以“文物视域下的历史观察”为主线。

同时,本课还借鉴了项目式研究学习的模式,通过学生课前搜集、整理春秋战国的文物信息,课上成果分享和合作答疑的方式,从不同角度认识春秋战国的社会变革与转型。

【课题及教学内容分析】本课整合了统编版高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》第一单元第2课《诸侯纷争与变法运动》和第30课活动课的内容,主要讲述春秋战国时期的社会变革与转型。

同时,本课上承中华文明的起源与早期国家的形成,下启秦汉大一统封建国家的建立,在本单元的学习中具有承上启下的作用。

【学生情况分析】本课教授的对象是高一学生,这是他们高中以来接触到的第二节课。

通过初中的学习,他们对本课的基本史实有了了解。

但他们的学科素养涵养不够,理性思维能力不强,对各史实还缺乏逻辑关系的联系。

【历史素养形成】1.唯物史观:通过对小组发放的文物史料的探究,学生可以从唯物史观角度理解认识春秋战国时期天子天下共主地位衰落、新生产关系的出现、制度的变革及思想大解放原因及内在逻辑关系。

2.史料实证:教师通过提供百家争鸣相关史料,使学生运用史料实证分析百家争鸣的背景特征和百家争鸣所产生的历史影响。

3.历史解释:教师多角度讲述商鞅变法的理念“赏”与“罚”和商鞅精神,使学生从历史解释角度下深刻理解时代变迁下的制度变革。

4.时空观念:学生通过现实版“稷下学宫”思想流派辩论活动,从时空观念角度识记百家争鸣诸子百家思想的基本史实。

5.家国情怀:教师通过对春秋战国大变革时代的总结性讲述,增强学生对中国传统文化的认同感和激发学生的民族自豪感。

【教学重点】商鞅变法的理念;百家争鸣背景、内容与意义。

【教学难点】理解春秋战国时代政治、经济、民族、制度和思想等领域之“变”,理清春秋战国时期各领域大变革的内在逻辑关系。

【教学准备】历史图片、历史地图、文字材料、多媒体【教学方法】讲授法、自主学习、合作探究以及情境创设【教学策略】智慧课堂“云互动”:基于智慧课堂全程跟踪任务活动,以学生为中心,利用畅言智慧教育平台、教师终端、学生终端辅助教学,适时推送学习任务,跟进学习过程,反馈课堂信息、开展多项互动交流。

华师大版初中历史初一历史上册《春秋战国的社会变革》教案及教学反思一、教学背景《春秋战国的社会变革》是初一历史上册的第三章内容。

在初中历史教学中,这一章节通常被安排在第二学期,属于中国古代史的重要部分。

教学内容着眼于春秋时期至战国时期的历史事件和社会变革,主要讲解了诸侯国的分裂、阶级的分化、经济的发展、文化的兴起等方面。

二、教学目标针对初一学生的特点和历史文化知识储备,在教学设计中设定以下目标:1.帮助学生了解春秋战国时期的政治、经济、文化背景;2.通过学习春秋战国时期的社会变革,提高学生的历史意识和历史文化素养;3.发展学生的历史思维能力,培养学生对历史事件的认知、评价和解释能力。

三、教学过程(一) 教学方法针对初一学生的认知水平和潜在兴趣,本教学活动采用以下多种教学方法:1.听讲与朗读:讲解春秋战国时期的历史事件和社会变革;2.讨论与互动:学生针对提出的问题、案例或历史资料进行探讨和交流;3.游戏与趣味:采用故事讲述、角色扮演等方式,增强学生对历史事件和人物的认知兴趣。

(二) 教学内容本次教学内容主要分为以下三部分:1. 春秋战国时期背景1.春秋时期的背景及其特点;2.诸侯国分裂和统一的原因;3.周天子和诸侯的关系。

2. 春秋战国时期社会变革1.经济发展的特点和对社会的影响;2.阶级分化的产生与发展;3.文化兴起的原因和表现。

3. 周到文化时期衰落的原因1.真正统一天下的是秦始皇;2.周朝衰落的因素。

(三) 课堂设计教学时间:2学时第一学时1.教师介绍本次教学内容及教学目标;2.通过图片和历史文献展示春秋战国时期的背景和特点,并带领学生进入教学话题;3.讲解和讨论春秋战国时期的经济发展和阶级分化,了解土地所有制的变化和奴隶制的发展;4.带领学生观看视频素材,了解春秋战国时期的文化兴起。

第二学时1.继续讲解春秋战国时期文化兴起的原因和表现;2.掌握《春秋战国的社会变革》课本的知识点,通过案例和互动方式检测学生掌握程度;3.引导学生自选或分组对春秋战国时期的一个历史事件进行深入探讨和解释。

第2讲春秋战国时期的社会变迁与思想文化春秋战国时期是中国古代历史上一个重要的时期,这个时期的社会变迁和思想文化对中国历史产生了深远的影响。

社会变迁在春秋战国时期,中国社会经历了许多大的变革。

一方面,诸侯国的崛起和争斗使国家间的关系变得复杂化。

通过战争和联盟,这些国家不断地进行着领土的扩张和争夺,形成了百家争鸣的局面。

另一方面,社会阶级的变化也十分明显。

原先的贵族统治逐渐衰弱,社会上的地主和商人逐渐崛起,社会结构变得更加复杂。

思想文化春秋战国时期,思想文化也出现了重大的变革与发展。

一方面,由于诸侯国的兴起,各国之间的文化交流增多,不同地区的文化思想相互碰撞融合,形成了多元的思想流派。

例如,孔子的儒家思想提倡修身齐家治国平天下,韩非子的法家思想强调严苛的法制和强权统治。

另一方面,这个时期也涌现出一大批杰出的文化人物,如墨子、荀子等,他们在政治、伦理、教育等方面提出了许多新的理念和观点。

影响春秋战国时期的社会变迁和思想文化对中国历史产生了深远的影响。

一方面,这个时期的政治争斗和战争奠定了中国统一的基础,为秦始皇统一六国打下了基础。

另一方面,这个时期的思想文化为后世的儒家、法家等学说的发展提供了重要思想资源。

同时,这个时期的文化繁荣也为中国文化的持续发展奠定了基础。

总结起来,春秋战国时期的社会变迁和思想文化在中国历史上扮演着十分重要的角色,对中国社会和文化产生了深远的影响。

通过对这个时期的研究,我们可以更好地了解中国古代历史的发展和演变。