郁证

- 格式:ppt

- 大小:1.91 MB

- 文档页数:15

郁证【概说】一、概念郁证是由于情志不舒、气机都滞所致,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。

二、沿革(一)《内经》无郁证病名,但有关于五气之郁的论述,还有较多关于情志致郁的论述。

《素问·六元正纪大论》说:“郁之甚者,治之奈何?”“木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,水郁折之”。

《素问·举痛论》说:“思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣”。

《灵枢·本神》说:“愁忧者,气闭塞而不行”。

《灵枢·本病论》说:“人忧愁思虑即伤心”,“人或恚怒,气逆上而不下,即伤肝也”。

(二)《金匮要略·妇人杂病脉证并治》记载了脏躁及梅核气两种病证。

观察到这两种病证多发于女性,所提出的冶疗方药沿用至今。

(三)《诸病源候论·气病诸候·结气候》指出忧思会导致气机郁结。

“结气病者,忧思所生也。

心有所存,神有所止,气留而不行,故结于内”。

(四)金元时代,开始比较明确地把郁证作为一个独立的病证加以论述。

如元代《丹溪心法·六郁》已将郁证列为一个专篇,提出了气、血、火、食、湿、痰六郁之说,创立了六郁汤、越鞠丸等相应的治疗方剂。

(五)明代《医学正传》首先采用郁证这一病证名称。

(六)自明代之后,已逐渐把情志之郁作为郁证的主要内容。

如《古今医统大全·郁证门》说:“郁为七情不舒,遂成郁结,既郁之久,变病多端。

”《景岳全书·郁证》将情志之郁称为因郁而病,着重论述了怒郁、思郁、忧郁三种郁证的证治。

《临证指南医案·郁》所载的病例,均属情志之郁,治则涉及疏肝理气、苦辛通降、平肝熄风、清心泻火、健脾和胃、活血通络、化痰涤饮、益气养阴等法,用药清新灵活,颇多启发.并且充分注意到精神治疗对郁病具有重要的意义,认为“郁证全在病者能移情易性”。

王清任对郁证中血行郁滞的病机作了必要的强调,对于活血化瘀法在治疗郁证中的应用作出了贡献。

朱丹溪对郁证的理解郁证是中医学中的一个病证名词,主要表现为情绪抑郁、心情低落、精神不振、自觉胸闷、失眠等症状。

中医学家朱丹溪对郁证进行了深入的研究,他从病因、病机、辨证施治等方面提出了自己的理解,为郁证的治疗提供了一定的指导。

朱丹溪认为郁证是由于心气郁滞导致的疾病。

心气是中医中的一个重要概念,作为心脏的功能之一,它主要活动在心脏和大脑之间,与情绪、思维等密切相关。

朱丹溪认为,当心气郁滞时,会影响到心脏和大脑的正常运行,引发情绪抑郁、心情低落等症状。

他认为,心气郁滞是郁证的主要病机。

朱丹溪进一步将郁证分为虚实两个不同类型。

虚郁证主要表现为心悸、气短、咽干口燥等虚损症状,病机为气血不足、心阳虚弱,治疗上应以补益为主。

实郁证主要表现为胸闷、烦躁、易怒等实证症状,病机为心火上炎、痰火郁结,治疗上应以清热解郁为主。

朱丹溪还提出了一些实用的辨证施治方法。

对于虚郁证,他主张选用益心气的药物,如黄芪、党参等,以补益气血、舒展心气。

对于实郁证,他主张选用泻火解毒的药物,如黄连、黄芩等,以清热解郁、疏肝解郁。

此外,朱丹溪还强调了环境对郁证的影响。

他认为,郁证的发生与个体的心理健康、社会环境、生活方式等密切相关。

他主张通过改善生活环境,培养良好的心态和乐观向上的情绪,有助于预防和缓解郁证的发生。

总结起来,朱丹溪对郁证的理解主要包括以下几个方面:一是将郁证归纳为心气郁滞的疾病,强调了心气在郁证发生中的重要作用。

二是将郁证分为虚实两个不同类型,提出了相应的辨证施治方法。

三是强调了环境对郁证的影响,认为改善生活环境有助于预防和缓解郁证的发生。

朱丹溪的研究为中医治疗郁证提供了一定的理论指导,对于深入理解和防治郁证具有一定的借鉴意义。

中医内科学——气血津液病证:郁证【定义】郁证是以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗阻等症为主要临床表现的一类病证。

郁有广义和狭义之分。

广义的郁,包括外邪、情志等因素所致之郁。

狭义的郁,单指情志不舒之郁。

本节所论之郁主要为狭义之郁。

西医学中的抑郁症、焦虑症、癔症等均属于本病范畴。

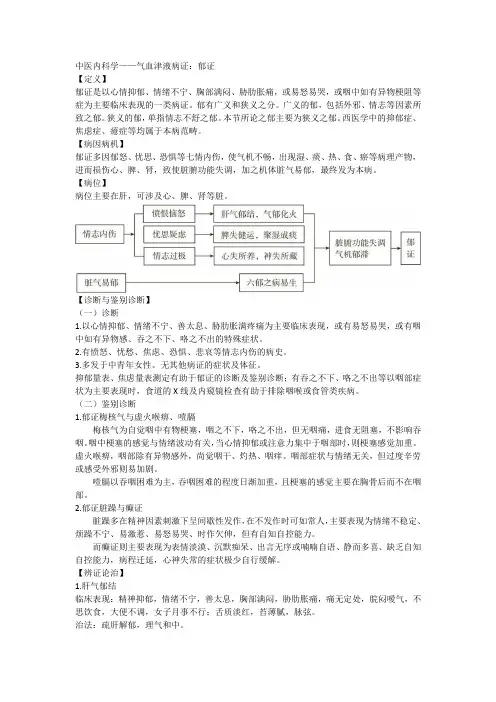

【病因病机】郁证多因郁怒、忧思、恐惧等七情内伤,使气机不畅,出现湿、痰、热、食、瘀等病理产物,进而损伤心、脾、肾,致使脏腑功能失调,加之机体脏气易郁,最终发为本病。

【病位】病位主要在肝,可涉及心、脾、肾等脏。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.以心情抑郁、情绪不宁、善太息、胁肋胀满疼痛为主要临床表现,或有易怒易哭,或有咽中如有异物感、吞之不下、咯之不出的特殊症状。

2.有愤怒、忧愁、焦虑、恐惧、悲哀等情志内伤的病史。

3.多发于中青年女性。

无其他病证的症状及体征。

抑郁量表、焦虑量表测定有助于郁证的诊断及鉴别诊断;有吞之不下、咯之不出等以咽部症状为主要表现时,食道的X线及内窥镜检查有助于排除咽喉或食管类疾病。

(二)鉴别诊断1.郁证梅核气与虚火喉痹、噎膈梅核气为自觉咽中有物梗塞,咽之不下,咯之不出,但无咽痛,进食无阻塞,不影响吞咽。

咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重。

虚火喉痹,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒。

咽部症状与情绪无关,但过度辛劳或感受外邪则易加剧。

噎膈以吞咽困难为主,吞咽困难的程度日渐加重,且梗塞的感觉主要在胸骨后而不在咽部。

2.郁证脏躁与癫证脏躁多在精神因素刺激下呈间歇性发作,在不发作时可如常人,主要表现为情绪不稳定、烦躁不宁、易激惹、易怒易哭、时作欠伸,但有自知自控能力。

而癫证则主要表现为表情淡漠、沉默痴呆、出言无序或喃喃自语、静而多喜、缺乏自知自控能力,病程迁延,心神失常的症状极少自行缓解。

【辨证论治】1.肝气郁结临床表现:精神抑郁,情绪不宁,善太息,胸部满闷,胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,女子月事不行;舌质淡红,苔薄腻,脉弦。

朱丹溪对郁证的理解朱丹溪是明代中期的医学大家,对于中医理论及其应用做出了重要的贡献。

朱丹溪对于郁证的理解也是医学领域的重要内容之一。

下面是对朱丹溪对郁证的理解的500字相关参考内容。

一、郁证的概念和病机郁证是中医独特的疾病范畴,多指因情志不畅引起的疾病。

朱丹溪认为,郁证的病机主要是情志郁结,导致气机不畅、气滞血瘀,从而引发一系列病变。

朱丹溪在《金匮要略》中提到:“疑有郁蒸冲迫形成疾病”。

他强调情志与人体的生理、病理密切相关。

情志郁结可以导致五脏气机不和,脏腑经络受阻,导致气机运行不畅,从而引起疾病。

他认为情志郁结是郁证的根本病机。

二、郁证与五脏的关系朱丹溪在《诸病源候论》中指出,郁证与五脏的关系密切。

不同的脏腑受到情志郁结的影响,会出现不同的病症。

1. 心郁:心为情志之脏,情志郁结易影响心脏功能,出现心悸、胸闷、烦躁等症状。

2. 肝郁:肝为情志之脏,情志郁结易影响肝脏的气机调畅,出现胸肋胀满、胁痛、烦躁易怒等症状。

3. 脾郁:脾为运化水谷的脏腑,情志郁结易导致脾气化生不畅,出现食欲不佳、腹胀便溏等症状。

4. 肺郁:肺为情志之脏,情志郁结易导致肺的气机不调,出现气喘、气促、心悸等症状。

5. 肾郁:肾为情志之根脏,情志郁结易影响肾脏功能,出现腰膝酸软、遗精、性功能下降等症状。

三、郁证的治疗在治疗郁证时,朱丹溪注重通过调理情志、疏通气机来达到治疗的目的。

1. 调理情志:朱丹溪认为,情志过度激动或郁结是郁证的主要原因,因此治疗时首先要调理情志。

他提出了“化病法”,主张情志平和,保持心境开朗,避免过度忧郁或激动。

2. 疏通气机:朱丹溪强调调理气机的重要性。

他认为郁证的病机主要是气机郁滞,因此治疗时要通过疏通气机,使郁滞的气机得以畅通。

他提出了“调脏腑法”,通过调和五脏功能,使气机正常运行。

除了调理情志和疏通气机外,朱丹溪还注重药物治疗。

他强调治疗郁证应根据具体病情选用不同的药物,如治疗心郁可选用柴胡、丹参;治疗肝郁可用赤芍、枳实;治疗脾郁可用苍术、陈皮等。

郁证病因病机1.病因情志内伤,愤懑郁怒,忧愁思虑。

2.病机病位主要在肝,但可涉及心、脾。

肝失疏泄、脾失健运、心失所养,脏腑阴阳气血失凋是郁证的主要病机。

病理因素是气、血、湿、痰、热、食六郁。

病初因气滞挟湿痰、食积、热郁者,多属实证;久病由气及血,由实转虚,属虚证。

诊断要点1.以忧郁不畅,情绪不宁,胸胁胀满疼痛为主要临床表现,或有易怒易哭,或有咽中如有炙脔,吞之不下,咯之不出的特殊症状。

2.患者大多数有忧愁,焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。

并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

3.多发于青中年女性。

无其它病证的症状及体征。

类证鉴别1.郁证梅核气与虚火喉痹梅核气多见于青中年女性,因情志抑郁而起病,自觉咽中有物梗塞,但无咽痛及吞咽困难,咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,在心情愉快,工作繁忙时,症状可减轻或消失,而当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重。

虚火喉痹则以青中年男性发病较多,多因感冒,长期吸烟饮酒及嗜食辛辣食物而引发,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒,咽部症状与情绪无关,但过度辛劳或感受外邪则易加剧。

2.郁证梅核气与噎膈梅核气应当与噎膈相鉴别。

梅核气的诊断要点如上所述。

噎膈多见于中老年人,男性居多,梗塞的感觉主要在胸骨后的部位,吞咽因难的程度日渐加重,作食管检查常有异常发现。

3.郁证脏躁与癫证脏躁多发于青中年妇女,在精神因素的刺激下呈间歇性发作,在不发作时可如常人而癫证则多发于青壮年,男女发病率无显著差别,病程迁延,心神失常的症状极少自行缓解。

各型郁证的治法1.肝气郁结证主症:精神抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,苔薄腻,脉弦。

证机概要:肝郁气滞,脾胃失和。

治法:疏肝解郁,理气畅中。

代表方:柴胡疏肝散加减。

速记:郁肝柴火丹逍遥,气滞痰郁半夏厚,心神失养甘麦汤,心归肝滋肾六王2.气郁化火证主症:情绪不宁,急躁易怒,胸胁胀满,口苦而干,或头痛,目赤,耳鸣,或嘈杂吞酸,大便秘结,舌质红,苔黄,脉弦数。

中医内科学郁证的中医辨证分型

中医内科学中的郁证是指情志不畅,导致气血运行不畅,发生各种疾病的病证。

根据中医理论,郁证可分为不同的辨证分型,包括:

1. 气滞型郁证:主要表现为气滞不畅,常伴有胸闷、郁闷、烦躁、易怒、胸胁疼痛等症状。

常见病证有肝郁气滞证、胃气郁结证等。

2. 血瘀型郁证:主要表现为血液循环不畅,常伴有头晕、记忆力下降、面色暗黯、月经不调等症状。

常见病证有气血郁滞证、血瘀气滞证等。

3. 阳虚型郁证:主要表现为阳气不足,常伴有精神疲倦、体力衰弱、畏寒怕冷、皮肤苍白等症状。

常见病证有肾阳虚证、心阳虚证等。

4. 阴虚型郁证:主要表现为阴液不足,常伴有口干、咽干、心烦失眠、腰膝酸软等症状。

常见病证有肝肾阴虚证、心肾阴虚证等。

5. 气血两虚型郁证:主要表现为气血不足,常伴有气短乏力、面色萎黄、心悸失眠等症状。

常见病证有气虚血瘀证、脾虚化瘀证等。

以上只是部分中医辨证分型,具体辨证还需要根据患者的具体症状和体质进行综合分析。

中医内科学郁证的中医辨证分型1. 引言中医内科学中的郁证是指由于情志不畅、气机郁滞而引起的一系列疾病。

中医辨证分型是中医诊断的重要方法之一,通过对患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,将疾病分为不同的类型,以便进行针对性的治疗。

本文将介绍中医内科学中郁证的中医辨证分型。

2. 郁证的基本概念郁证是中医内科学中的一类常见疾病,其特点是情志郁结、气机不畅。

郁证可以分为实证和虚证两种类型。

实证郁证的特点是气机郁滞,表现为痞满、胸闷、胁痛等症状。

常见的实证郁证有肝郁气滞、痰郁气滞等。

虚证郁证的特点是气机不畅,表现为气滞血瘀、气虚血瘀等症状。

常见的虚证郁证有气虚血瘀、心脾不足等。

3. 中医辨证分型中医辨证分型是根据患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,将疾病分为不同的类型。

对于郁证,中医辨证分型主要有以下几种:3.1 肝郁气滞型症状表现为胸闷、痞满、胁痛等,常伴有情绪烦躁、易怒等情绪不稳定的症状。

舌质偏红,苔薄白或苔黄。

治疗原则:疏肝解郁,理气调血。

常用方剂:柴胡疏肝散、逍遥散。

3.2 痰郁气滞型症状表现为胸闷、痞满、嗳气、恶心等,常伴有痰多、口苦等症状。

舌质偏红,苔黄腻。

治疗原则:疏肝理气,化痰开窍。

常用方剂:半夏泻心汤、二陈汤。

3.3 气虚血瘀型症状表现为胸闷、痞满、乏力等,常伴有面色苍白、舌质淡红等症状。

舌质淡红,苔薄白。

治疗原则:益气活血,理气调血。

常用方剂:养血当归汤、四物汤。

3.4 心脾不足型症状表现为胸闷、痞满、乏力等,常伴有食欲不振、腹胀等症状。

舌质淡红,苔薄白。

治疗原则:健脾益气,理气调血。

常用方剂:六君子汤、香砂养心汤。

4. 小结中医内科学中的郁证是由情志不畅、气机郁滞引起的一类疾病。

中医辨证分型是中医诊断的重要方法之一,对于郁证的治疗具有重要意义。

根据患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,可以将郁证分为不同的类型,如肝郁气滞型、痰郁气滞型、气虚血瘀型和心脾不足型等。

针对不同的分型,采用相应的治疗原则和常用方剂,可以取得良好的疗效。

郁证的辩证施护郁证是由于情志抑郁,气机不畅所引起的一类病证。

临床表现为心情抑郁、情绪不宁、肋胁胀痛,或易怒善哭,以及咽中如有物梗阻,并伴有眩晕、失眠等一系列症状。

本证常见于现代医学之神经官能症、癔病、更年期综合征、神经衰弱等.郁证可见于中风、孕产期及强刺激后。

发病以女性居多,但在生活学习压力过大、节奏加快以及众多社会因素的影响下,男性发病者亦有增加的趋势,故重视本病的治疗、护理及预防有着及其重要意义. 笔者对郁证患者,为提高疗效,针对病人的不同情况,进行了辨证施护以配合治疗,效果较好,现将护理体会报告如下。

1病因病机郁证的病因,多由情志失调,致使肝气郁结,延及五脏,气机不和而致病。

但主要是肝、心、脾三脏受累。

脏腑气血失调者,遇情志不舒,较易致病,初病气滞兼夹湿痰、食积、热郁者多属实证;久病由气及血,由虚转实,而多虚证。

1.1郁怒伤肝,肝气郁结暴怒气逆,或郁怒难伸,使肝使条达,气失疏泄,致肝气郁结,横逆上犯心神,或克伐脾土,或反侮肺金,或横窜脉络,或下接肠间,而引起脏腑气血或经络的各种病变。

1.2思虑伤脾,痰湿互结思虑忧愁致气机不畅,肝气郁结,横克脾土,使脾失健运,蕴湿生痰,导致气滞痰瘀。

若湿浊停留,食滞不消,或痰湿互结,日久化热,则可发展为食郁,湿郁,热郁......六郁相因为病,错杂互见。

且情志过极,必伤心神,久之可致心气不足,心血亏耗,心神不宁,心火亢盛等病变并进而影响其他脏腑。

1.3久郁伤脾,饮食减少,生化乏源,致气血不足,心脾两虚;郁久化火,灼伤阴血,可累及于肾,形成阴虚火旺之证。

2 分型与辨证施护2.1肝气郁结型:症候:精神抑郁,情绪不宁,胸胁闷胀,脘闷嗳气,痛无定处,不思饮食,腹痛呕吐,大便不调,舌苔薄白略腻,脉弦。

治则:疏肝理气解郁。

方剂:柴胡疏肝散加减。

嗳气、脘部胀满加旋覆花、半夏等;舌有瘀象加当归、丹参、桃仁、红花等;腹胀便溏、食欲不振可予逍遥散。

施护要点:(1)加强、重视情志护理:病人多有暴躁易怒,或情绪抑郁等肝气不舒的症状,应根据患者的心理特点,诚恳、同情、热情的关怀患者,耐心细微地劝导患者,多与患者沟通,建立良好的医患关系,通过交流找出诱因,并尽量协助排除;对待情绪低落、悲观厌世的患者要耐心、缓慢,用非语言方式表达关心与支持,利用沟通技巧协助表达;让病人心中的不快、郁闷充分发泄,遇事冷静,善于控制自己的情绪,多鼓励患者经常与信赖的人接触,取得心理支持,使其振作起来;合理满足患者的一些要,使之树立信心配合治疗。

郁证郁证是由于情志不舒,气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胸胁胀痛,或易怒善哭,以及咽中如有异物梗塞、失眠等为主要临床表现的一类病证.西医中的神经衰弱、癔病、精神抑郁症、焦虑症、更年期综合症及反应性精神病等,有以上表现者,可参照本病辨证论治.一、诊断中医诊断:参照1994年国家中医药管理局主编的<<中医病证诊断疗效标准〉〉进行诊断。

西医诊断:神经衰弱、癔病、精神抑郁证、更年期综合症诊断参照2000年<〈精神医学〉〉进行诊断。

二、中医治疗郁证的发生主要与情志内伤和脏气素弱有关,病变部位主要涉及肝、脾、心三脏。

其病机或由情志不遂,肝气郁结,而成气郁;气郁日久,化火上炎,而成火郁;或因思虑过度,精神紧张,或肝郁横犯脾土,使脾失健运,水湿停聚,而成痰郁;或情志过极,损伤心神,心神失守,而成精神惑乱;病变日久则损及肝肾心脾,使心脾两虚,或肝肾不足,心失所养.总之,肝失疏泄,脾失健运,心失所养,脏腑阴阳气血失调是郁证的主要病机.因其病始于肝失条达,疏泄失常,故以气机郁滞不畅为先。

病理性质初期多实,以气、血、湿、痰、火、食六郁邪实为主,久则由实转虚,终致心、脾、肝气血阴精的亏损,成为虚证类型。

临床上则虚实互见者较多见。

理气开郁、调畅气机、怡情易性是治疗本病的基本原则.实证治以疏肝理气为主,依其病情分别配以行血、化痰、利湿、清热、消食之剂;虚证则以益气血扶正为法。

1、辨证论治(1)肝气郁结型证见: 精神抑郁,善叹息,嗳气,胸胁胀痛,腹胀纳呆。

苔薄白,脉弦。

治法:疏肝理气解郁方药:逍遥散或柴胡疏肝散加减柴胡12克,当归10克,白芍12克,茯苓10克,白术10克,佛手9克,郁金10克,枳壳10克,甘草6克。

水煎服.若肝郁化火者,可加牡丹皮10克、栀子10克、龙胆草6克;肝气犯胃,胃失和降,嗳气频作,脘闷不舒者,可加旋覆花10克、代赭石15克、法半夏10克和胃降逆;兼食滞腹胀者,可加神曲、麦芽、鸡内金、山楂各10克消食化滞;肝气乘脾而见腹痛腹泻者,可加苍术12克、厚朴10克、茯苓10克、乌药12克健脾化湿,理气止痛;兼血瘀而见胸胁刺痛,舌有瘀斑瘀点者,可加当归10克、丹参15克、红花10克等活血化瘀。

郁证 郁证 [定义] 郁证,古谓之。

郁”,是由于情志不舒,⽓机郁滞⽽引起的疾病的总称。

所谓郁,指滞⽽不通之义。

郁证既是⼀个病因病理学概念,⼜是⼀个综合病证,临床表现错综复杂。

⼴义的郁证,泛指由外感六淫,内伤七情引起的脏腑机能不和,从⽽导致⽓、⾎、痰,⽕、湿、⾷等病理产物的滞塞和郁结。

狭义的郁证,则主要指由情志不舒、⽓郁不伸⽽引起的性情抑郁,情绪不宁,悲伤善哭,胸胁胀痛,咽中如有异物梗阻等多种复杂症状。

[历史沿⾰] 先秦时期,对⾃然界及⼈体内出现的⼀切积聚,蓄积、失畅现象概之谓。

郁。

如《书经》将。

郁。

引伸为“愤结积聚。

,《周礼》释为。

声不舒扬。

《吕⽒春秋》谓⽈。

精不流则⽓郁。

《内经》将。

郁。

的概念引⼊,对⼈体脏腑经络、⽓⾎津液,饮⾷情志的滞塞郁结所引起的⼈体变化进⾏了⼀系列论述,并把情志因素看作是引起⼈体⽓机失调的重要原甲。

如。

愁忧者,⽓闭塞⽽不⾏。

(《灵枢。

本神》,。

思则⼼有所存,神有所归,正⽓留⽽不⾏,故⽓结矣。

(《素问。

举痛论篇》)治疗上则。

疏其⾎⽓,令其条达,⽽致和平。

(《素问。

⾄真要⼤论》)在《素问。

六元正纪⼤论篇》中,根据五运失常太过,提出“⽊郁达之,⽕郁发之,⼟郁夺之,⾦郁泄之,⽔郁折之。

其中尤以。

⽊郁达之”更具临床实际意义。

汉唐及宋,许多医家沿袭《内经》经旨,对类似郁证的病证、病机进⾏过较详细的论述,但未将“郁证。

作为⼀个独⽴病证加以讨论。

如在《伤寒论》、《⾦匮要略》。

《脉经》、《千⾦⽅》、《诸病源候论》、《外台秘要》、《圣济总录》等古医籍中,都在五脏杂病中反映了郁证的病机和证候表现。

尤其张仲景,在《⾦匮要略》中,对百合病、妇⼈脏躁、妇⼈咽中如有炙脔、奔豚⽓等病证的症候表现进⾏了详尽确当的描述,并提出治法⽅药。

这些作为狭义郁证的重要内容,÷直为后世所沿袭,⾄今仍有重要的临床指导意义。

北宋。

陈⾔在《三因极⼀病证⽅沦》中提出七情致郁学说,为后世“郁不离乎七情”奠定了理论基础。

郁证病情说明指导书一、郁证概述郁证是情志忧郁、气机郁滞引起,以情绪低落为特征的一类疾病。

临床以心情抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,或容易怒善哭,或咽中有异物感为主要特征。

发生与情志失调和体质因素有密切的关系。

本病预后一般均良好,解除情志致病的原因,通常都可以治愈,如果病程较长,情志致病的原因未能解除,往往需要较长时间的治疗,才能获得比较满意的。

西医学中的抑郁症、焦虑症、癔症等均属于本病范畴。

英文名称:暂无资料。

其它名称:郁病。

相关中医疾病:暂无资料。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:无结论。

发病部位:肝脏。

常见症状:心情抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,或容易怒善哭,或咽中有异物感。

主要病因:情志失调、体质因素。

检查项目:食道的X线、咽部检查。

重要提醒:患者如果出现心情抑郁,胸部满闷,胁肋胀痛,或容易怒善哭,或咽中有异物感等症状,应及时就医咨询,积极配合治疗,祛除诱发的病因,避免病情可进行性加重,演化为癫狂等病证。

临床分类:1、肝气郁结主要表现为精神抑郁,情绪不宁,胸部胀满,胁肋胀痛,但痛无定处;常伴有胃脘胀痛,嗳气、不思饮食、大便不调;舌质淡红,苔薄腻,脉弦。

2、气郁化火主要表现为性情急躁易怒,胸胁胀满,口干口苦;可伴有头痛,耳鸣,或胃脘不适,吞酸,大便秘结;舌质红,苔黄,脉弦数。

3、痰气郁结主要表现为精神抑郁,胸部胀满,胁肋胀满,咽中有异物感;苔白腻,脉弦滑。

4、心神失养主要表现为精神恍惚,心神不宁,多疑,容易受惊,时而忧愁,时而悲伤,喜怒无常;伴有哈欠连连、或手舞足蹈,大声喊叫等;舌质淡,脉弦。

5、心脾两虚主要表现为思虑过多,胆小多疑,头晕,神情疲惫,身体倦怠无力,心中悸动不安,失眠健忘,饮食减少,面色无华;舌质淡,苔薄白,脉细。

6、心肾阴虚主要表现为情绪不宁,心中悸动不安,健忘,失眠,多梦,手足心热,睡眠中汗出,咽干口燥;舌红少津、脉细数。