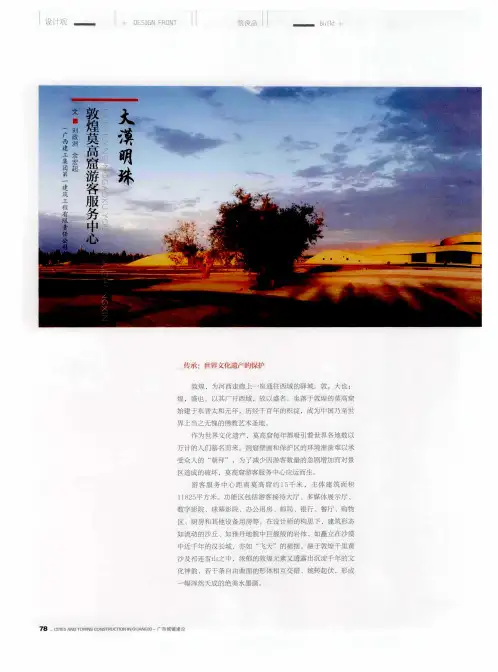

敦煌莫高窟游客中心

- 格式:pptx

- 大小:15.63 MB

- 文档页数:23

樊锦诗从事敦煌文物工作60年事迹和故事樊锦诗从事敦煌文物工作60年事迹和故事【篇1】7月10日从樊锦诗从事敦煌文物工作60年座谈会上了解到,樊锦诗在继捐资1000万元支持敦煌学研究后,再次捐资1000万元用于敦煌文物事业和急需人才培养。

会议宣布,一颗国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”。

樊锦诗今年85岁。

1963年,她从北京大学历史系考古专业毕业来到敦煌莫高窟,至今已从事敦煌文物事业整整60年,现为敦煌研究院名誉院长。

“樊锦诗全身心投入敦煌文物事业,不仅在敦煌石窟考古和文化遗产管理方面取得了重大学术成就,而且带领莫高窟人在文化遗产科学保护、有效管理利用方面走出了一条行之有效的道路,促使敦煌石窟保护从抢救性阶段迈向科学保护阶段。

”敦煌研究院院长苏伯民说。

“敦煌塑造、成就了我,没有敦煌也没有我的今天。

各项殊荣远远超出对我个人的表彰,荣誉应该属于敦煌研究院、属于甘肃省、属于中国文物界。

”樊锦诗说,“服务敦煌是我终生的夙愿。

”今年,樊锦诗将她获得的“吕志和奖——世界文明奖”、何梁何利基金“科学与技术成就奖”奖金,以及个人积蓄共计2000万元捐出。

一半已赠予北京大学教育基金会,以支持北京大学敦煌学的研究,开展相关的学术研究、人才培养、国际交流。

当日,她将另一半捐赠给中国敦煌石窟保护研究基金会,用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业发展以及急需人才的培养。

会议宣布,一颗国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”。

该小行星由中国科学院紫金山天文台发现、国际天文学联合会(IAU)小行星命名委员会批准命名。

国际天文学联合会发布的公报认为,樊锦诗为中国石窟考古与保护做出了重大贡献,构建了“数字敦煌”和综合保护体系,为世界文化遗产保护提供了范例。

当日,樊锦诗从事敦煌文物工作60年座谈会在甘肃省敦煌市举行。

樊锦诗从事敦煌文物工作60年事迹和故事【篇2】7月10日上午,“‘樊锦诗星’命名、樊锦诗基金设立暨从事敦煌文物事业60年座谈会”在甘肃敦煌研究院举办。

敦煌莫高窟旅游资源单体调查表敦煌莫高窟是中国文化的重要遗址之一,位于甘肃省敦煌市。

作为世界文化遗产,它为游客提供了独特的旅游资源,这些资源提供了一个反映中国古代文化和艺术的机会。

这篇文档将主要讨论敦煌莫高窟旅游资源单体调查表,以拓展我们对这个重要地点旅游资源的理解。

1.概述敦煌莫高窟是中国最重要的佛教艺术中心之一,其壁画和雕塑被认为是世界艺术史上的杰作。

它的历史可以追溯到公元366年,持续了约千年的时间。

敦煌莫高窟已成为中国重要的旅游目的地之一。

2.敦煌莫高窟的文化和艺术遗产敦煌莫高窟有22个洞窟,总共有49250平方米的面积。

它的文化和艺术遗产具有以下几个特点:(1)丰富的壁画。

敦煌莫高窟壁画数量众多,包含佛、菩萨、国外和传统中国文化的主题。

壁画在风格和表现方式上各具特色,代表了北魏、唐、五代十国、西夏、元等时期的艺术水平。

壁画既体现了佛教文化的内涵,也反映了当时社会文化、政治、经济等方面的历史变革。

(2)精美的统领和兽马雕塑。

敦煌莫高窟的统领和兽马雕塑数量众多,包含了汉、魏、唐等时期的作品。

雕塑的造型多样,有神圣、优美、艺术、传神等特点,是反映当时社会文化和艺术成就的重要遗产。

(3)独特的建筑风格。

敦煌莫高窟的建筑风格具有浓厚的中国文化特色。

敦煌莫高窟的洞窟建筑分为典型的单层建筑、多层建筑、马蹄庵、以及方庵等类型。

每种洞窟都有独特的内部设计和装饰,其中钩月洞堪称经典之作。

(4)研究意义。

敦煌莫高窟是研究中国和世界艺术历史、佛教文化、社会和文化领域变革等方面的重要资源资料。

3.敦煌莫高窟的旅游资源作为一个重要的世界文化遗产,敦煌莫高窟提供了丰富的旅游资源:(1)游览洞窟和欣赏艺术品。

游客可以在导游的引导下,探索22个洞窟,欣赏丰富的壁画和雕塑。

敦煌莫高窟所展示的丰富的壁画和雕塑让游客体验到与众不同的艺术气息。

(2)探索敦煌古城。

敦煌莫高窟所在的敦煌古城,是一个充满历史和文化气息的城市,游客可以在古代石窟、宫廷和其他古代建筑群里感受到历史的厚重和文化的内涵。

敦煌莫高窟完成数字化处理发布时间:2014-02-10 09:56:52 来源:人民日报编辑:葛莹1月末正是莫高窟的旅游淡季,洞窟静静地矗立于沙漠一隅。

导游吕文静带着游客进入一个洞窟,里面漆黑一片。

她一边讲解,一边用手电照亮一小块儿洞壁。

顺着光束望去,才能一睹莫高窟彩塑的芳容。

利用三维重建技术复原的石窟彩塑。

莫高窟第61窟数字化前期采集现场。

1月末正是莫高窟的旅游淡季,洞窟静静地矗立于沙漠一隅。

导游吕文静带着游客进入一个洞窟,里面漆黑一片。

她一边讲解,一边用手电照亮一小块儿洞壁。

顺着光束望去,才能一睹莫高窟彩塑的芳容。

洞窟外,敦煌研究院数字中心里,工作人员正对采集设备传回的图像进行拼接。

电脑屏幕上,壁画全貌一览无余,壁画明亮柔和,线条清晰流畅,画面如湖水般荡漾开来。

将显示尺寸调节到最大,细细端详,衣衫质地清晰可见,人物表情生动至极。

这就是莫高窟数字化工程的成果:经过数字摄影采集方案设计、通过定制轨道、摄影车、摄影框等专有设备逐行逐格进行摄影采集,将上千甚至更多的原始图像拼接成一幅完整的图像。

有1600多年历史的敦煌莫高窟,至今保有735个洞窟。

过去一年里,敦煌研究院新完成了20多个洞窟的数字化档案拍摄,至今已实现了约90个洞窟的数字化。

初衷希望人们在千百年后还能领略莫高窟的样貌敦煌的数字化,始于敦煌研究院院长樊锦诗的一个想法:让敦煌石窟得以“永久保存”。

莫高窟窟内的彩塑和壁画都是使用泥土、木材、麦草等材料制成。

随着游客接待量屡创新高,彩塑和壁画的保护面临巨大压力。

此外,洞窟还受到地震等自然灾害的威胁。

而数字化处理,则弥补了物理保护的不足。

上世纪90年代初,敦煌研究院就开始研究数字化。

但效果并不令人满意,“预期的色彩保真和线条的精度都没能实现,但是这样的探索让我们知道了问题所在。

”敦煌研究院常务副院长王旭东说。

1998年底,敦煌研究院与美国西北大学合作开展“敦煌壁画数字化合作研究”项目,基本解决了色彩保真和线条几何尺寸的精度问题。

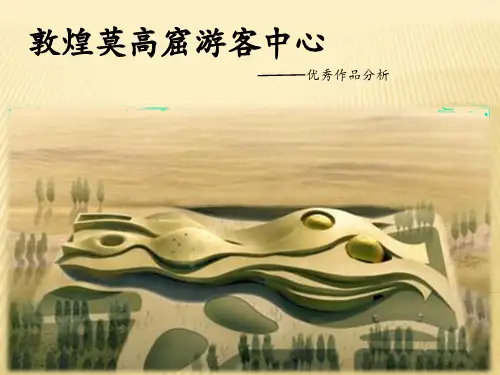

敦煌保护之数字保护――敦煌保护与发展的平衡点研究四川大学物理学院09级任敏0943093066—、摘要本文主要研究了敦煌的现实困境以及采取的主要保护措施。

为了更好的解决敦煌莫高窟的保护与发展之间的协调问题,我们大力提倡采用数字传播的方式对敦煌文物进行保护。

在敦煌学信息资料建设方面,利用数字技术,建成了高效的图书管理系统和文献资料数据库,实现信息资源共享。

采用数字技术,充分扩展了敦煌石窟艺术展示的场所和空间。

通过在建的敦煌莫高窟游客服务中心项目,可以使观众欣赏到高分辨率、高清晰度的洞窟建筑、彩塑和壁画,同时也使洞窟得到有效保护。

二、关键词敦煌保护发展平衡数字化三、论文正文敦煌作为国际著名旅游城市,因丝绸之路与世界文化遗产莫高窟的存在而为世人所向往。

但是,敦煌由于现在生态环境的日益恶化,由此导致了莫高窟遭受破坏。

敦煌正面临如何保护和发展的问题,因而展开敦煌的对策研究也就迫在眉睫。

尽管敦煌莫高窟的保护取得了一些成效,但是还是遇到了一些新的挑战。

敦煌石窟保护中潜在的隐患时时刻刻牵动着每一个莫高窟人的心,西北地区恶劣的气侯,频繁的风沙使石窟长期处于不良的环境之中,我们拿出以前的照片和现在的照片比较,一些老专家也感到惊讶。

壁画是属于土质文物,本身十分的脆弱,加上病害时有发生,不断危害着壁画的安全。

随着游人的不断的增加,大量游客拥入洞窟,对洞窟环境和壁画的影响也困扰着我们,敦煌石窟的保护已经刻不容缓。

1908年,有人拍过敦煌壁画的照片。

如今,即便我们认为保护得最好的壁画,有些部位还是有些脱落,不太清晰了。

壁画如人,也会生老病死。

如何让壁画衰老得慢一点、再慢一点?这是敦煌保护着们日思夜想的问题。

目前对敦煌的保护方法主要有以下几种:1、设立特殊保护区2、发动群众力量,宣传教育民众爱护文化遗产3、组织专家学者会议,研究气候等因素对洞窟的影响4、鼓励艺术家模仿,建立博物馆,取代洞窟参观,让原品保养100多年来,地震摧残,风沙侵蚀,雨水渗入,10%的敦煌壁画即4000多平方米和5%的彩塑即100多身有了不同程度的“病害”;有“病害”的洞窟共250 个,占有壁画和彩塑洞窟总数的50%以上。

2020感动中国年度人物樊锦诗事迹观后感5篇被誉为敦煌女儿的樊锦诗,1938年出生于战火纷飞的北平,成长于上海。

她是保护敦煌的先驱人物,也是让敦煌得以完整报春下来的人物。

下面小编整理2020感动中国年度人物樊锦诗事迹观后感,欢迎阅读。

2020感动中国年度人物樊锦诗事迹观后感1“党需要我们到什么地方,国家需要我们到什么地方,我们就到什么地方去。

”1963年,樊锦诗从北京大学毕业,怀揣着保护祖国文化遗产梦想,千里迢迢来到了戈壁大漠深处的敦煌莫高窟。

敦煌夏季酷热、冬季严寒,工作、生活条件十分艰苦。

作为一个身材娇小的江南女子,很多人怀疑樊锦诗的意志和能力,可性格倔强的她,顽强地坚持了下来,而且秉承了老一代敦煌人“打不走”的精神。

如今73岁的她已满头华发,还在为敦煌文物事业殚精竭虑。

敦煌莫高窟营造于公元4世纪至14世纪,作为人类的文化瑰宝,历经千百年来自然侵蚀和人为的破坏,文物本体和环境都十分脆弱。

在敦煌40多年的工作当中,保护成了樊锦诗最重视的工作,所取得的成果也最为丰硕。

从壁画病害防治到崖体加固,从环境监测到风沙治理,在敦煌遗产保护的各个领域,樊锦诗和敦煌研究院的保护工作者一起,不断探索创新,攻克难题。

正是在她的带领下,敦煌遗产保护翻开了新篇章,走上了科学保护之路。

“敦煌莫高窟保护是一项艰巨而复杂的系统工程,要有明确的保护方向、保护目标、保护原则、保护措施,才能使它得到更妥善的保护。

”樊锦诗清醒地认识到,面对如此灿烂的文化遗产,保护仅靠人和技术还不够,还要立法和制定保护规划。

在她的倡导和推动下,《敦煌莫高窟保护条例》和《敦煌莫高窟保护总体规划》近年来先后公布实施。

在敦煌工作的40多年中,樊锦诗先后担任敦煌文物研究所副所长、敦煌研究院副院长、敦煌研究院院长等职务。

作为继常书鸿、段文杰之后敦煌研究院的第三任院长,樊锦诗深感肩上的重担,丝毫不敢懈怠。

她带头参与科研,与国际上优秀的文物保护机构合作,不断将先进的保护理念和技术引入敦煌遗产保护。

樊锦诗:心之归处是敦煌一被誉为敦煌女儿的樊锦诗,1938年出生于战火纷飞的北平,成长于上海。

1963年,樊锦诗以优异的成绩,毕业于北大考古专业。

从此,就扎根黄沙漫天的大西北,在敦煌的莫高窟,一待就是五十多年。

当同龄人在谈婚论嫁的时候,樊锦诗和恋人彭金章,却不得不面对两地分离的苦楚。

1986年,樊锦诗和爱人彭金章,终于在风沙漫天的敦煌团聚,这距离他们毕业时的约定,整整迟到了23年。

那时的彭金章,已是武汉大学历史系副主任,和同事道别时,老彭幽默地说,还是敦煌胜利了,老彭投降了。

支持妻子,彭金章没有半句怨言,然而大家心里都清楚,让一个年近半百的人,重头开始,要做出怎样的牺牲。

在樊锦诗的努力下,经过20多年的治沙工程建设,使袭击千年的黄沙,远远地停在摩根山后面。

但防砂只是缓解了壁画病害的影响,并没有根本解决问题。

当时,摩根壁画和彩色中,已经出现了一半以上的空鼓、变色、脱落等病害,樊锦诗也日趋中心。

为保护石窟,樊锦诗就在全国旅游景点中率先实行限流,没想到,这个先例却导致游客怨声载道。

很多人说樊锦诗太傻,有钱不赚。

然而,外界的争议,并没有扰乱樊锦诗的步伐。

她在进一步思考,如何用更现代化的方式,向游客展示敦煌?一个偶然的机会,樊锦诗接触到了电脑,这为她打开了一扇新窗。

与此同时,范锦诗决定通过恋人彭金章的建议拍摄全面介绍敦煌的海报。

工夫无心人,十年的探索与坚持,樊锦诗自创摩根数字展示中心,发表了010-3010和立体球幕010-3010两部电影。

从那以后,模拟电影与实地参观相结合的观光方式,不仅可以减少游客的参观时间,还可以增加洞穴的装载量,一举两得。

二莫高窟记录了自十六国,北朝,隋唐等至清朝,近代的兴衰。

它记录这王朝的繁盛,记录着文化的交融,记录着清末近代的屈辱。

莫高窟像一个阅历深厚的老者,为我们慢慢讲述着这历史长河,这荣辱兴衰。

莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。

它始建于十六国的前秦时期,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

史蒂夫·乔布斯_比尔.盖茨继母倪密情系中国文物这位中国通洋老太太竟是比尔・盖茨的继母2010年11月的一天,甘肃省敦煌研究院院长樊锦诗收到一封来自美国西雅图的信。

信中,一位叫咪咪(Mimi)的女士表达了她对中国历史和中国文化的热爱,尤其是对敦煌艺术情有独钟,希望能够现场观赏敦煌艺术。

樊锦诗被她的热情打动了,经过研究院讨论同意,她给咪咪回信,欢迎其随时造访敦煌。

2011年2月,衣着简朴的咪咪女士如约而至,在樊锦诗的陪同下参观了敦煌莫高窟。

莫高窟又名敦煌石窟,是中国现存规模最大的石窟,保留了十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等朝代的洞窟735个,壁画4.5万多平方米,彩塑2415座,被誉为“人类文明的曙光”、“世界佛教艺术的宝库”、“东方卢浮宫”……咪咪女士对此惊叹不已,表示愿意赠送一套儿子设计的文物管理软件系统给敦煌研究院,樊锦诗被她的心意感动了。

闲聊之中,咪咪女士提到他儿子的软件公司叫微软,樊锦诗惊讶地道“您是比尔・盖茨的母亲?”咪咪女士笑笑说“准确地说,我是他的继母。

” 樊锦诗真没想到比尔・盖茨的继母如此平易近人且作风严谨,完全不似养尊处优的老太太。

更令她意外的是,咪咪女士还是中国通,与中国有着深厚的渊源。

咪咪女士毕业于斯坦福大学亚洲史学系,后在爱荷华大学攻读东方与中国研究硕士,并取得了耶鲁大学艺术史博士学位,是美国首屈一指的亚洲艺术专家。

早年在加拿大多伦多博物馆工作的时候,她经常与中国文物打交道,对中国文化着迷不已。

1985年,她到北京大学学习中文,所接触的中国人都非常友好,这让她对中国的印象更好了。

学习期间,一位教授给她起了一个非常有意义的中文名字一一倪密。

教授说“倪”是中国人的姓,含义为“边际”,这个名字的意思是“即使远在天边,也同样与中国文化保持亲密关系”。

她非常喜欢这个名字,每次听到中国人这么叫她就开心。

毕业于北大考古学专业的樊锦诗知道了咪咪女士的中国情结后,也亲切地称呼她为“倪密”。

敦煌莫高窟旅游攻略及价格1. 敦煌莫高窟旅游攻略1.1 旅游时间选择敦煌莫高窟作为世界文化遗产,其最佳旅游时间在每年的5月至10月,这段时间气候宜人,适宜户外活动。

其中,5月至6月以及9月至10月是最佳季节,既可以避开暑期旅游高峰期,又能享受相对舒适的气候和丰富的户外活动。

1.2 交通方式选择敦煌拥有机场,但直飞航班较少,因此中转是常见选择。

例如,从西宁或兰州中转。

火车也是到达敦煌的便利方式,通常从西宁或兰州出发。

此外,自驾或包车旅游也是不错的选择,尤其是对于追求行程灵活性的游客。

1.3 住宿推荐敦煌的住宿选择多样,从经济型到豪华型酒店均有覆盖。

特色住宿推荐包括“月牙小镇”,这里提供具有敦煌文化特色的住宿体验,价格区间在180-680元之间。

此外,七彩丹霞景区附近的“七彩小镇”也是不错的选择,价格相对亲民。

1.4 必游景观介绍莫高窟是敦煌的必游之地,拥有735个洞窟和4.5万平方米的壁画,是佛教艺术的宝库。

此外,鸣沙山月牙泉、玉门关、雅丹魔鬼城等也是不容错过的景观。

1.5 餐饮推荐敦煌的美食融合了西北元素,其中胡羊焖饼、驴肉黄面、羊肉粉汤等都是当地特色美食。

沙州夜市是品尝当地小吃的好去处,但如果想要更地道的体验,可以选择当地人推荐的餐馆。

2. 敦煌莫高窟门票价格信息2.1 旺季门票价格旺季时间为每年的4月1日至11月30日,在此期间,莫高窟的门票价格为238元/人次,包含8个洞窟的参观讲解以及2部电影的观看。

旺季期间,由于游客众多,建议提前半个月至一个月进行预订。

此外,旺季时还会发售应急票,价格为100元/人次,可以参观4个洞窟,但不包括电影观看。

2.2 淡季门票价格淡季时间为每年的12月1日至次年的3月31日,门票价格为100元/人次,可以参观8个洞窟。

淡季期间,游客相对较少,门票相对容易购买,但开放时间有所缩短,为每天的09:00-17:30。

2.3 特窟票价特窟是指莫高窟中极具研究与保护价值的洞窟,内容丰富,保存较为完整。

敦煌莫高窟游客承载量研究莫高窟位于甘肃省最西端敦煌市东南25公里的呜沙山东麓,创建于公元366年,此后连续不断营建一千年之久。

迄今在1700多米的断崖上保存了735个洞窟、45000平方米壁画、2000多身彩塑,以及藏经洞出土50000多件文献和艺术品。

敦煌莫高窟壁画和彩塑艺术及其藏经洞文献和艺术品,是莫高窟一千年营建历史的见证,一千年佛教艺术创造和高度成就的记录,一千年中外宗教、艺术、文化及各民族宗教、艺术、文化不断地汇流、融合的结晶,一千年丰富多彩文化的积淀。

莫高窟不仅是珍贵的古代文化遗产,而且也是现代生活的重要组成部分,对于社会进步、经济发展、学术研究,是不可缺少的文化资源。

1961年3月,中国国务院因其珍贵的历史、科技和艺术价值,批准公布为第一批全国重点文物保护单位。

1987年11月,敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

一、莫高窟开放状况以及存在的问题敦煌莫高窟洞窟空间普遍狭小,有壁画和彩塑的492个洞窟中,面积在100平方米以上的大型洞窟仅18个,50至100平方米的洞窟21个,25至50平方米的洞窟41个,10至25平方米的洞窟123个,10平米以下的洞窟289个。

洞窟内的壁画和彩塑是由颜料、泥土、麦草和木材等材料制作而成,十分脆弱。

千百年来,受自然和人为因素影响,一些洞窟坍塌,一些洞窟壁画部分或完全脱落,彩塑倒塌、损毁;即使现存的壁画和彩塑,也或多或少存在着不同程度的多种病害,外界人为扰动和洞窟微环境的改变,都会加剧病害蔓延,这是严重威胁着壁画和彩塑长期保存最突出的因素。

敦煌莫高窟是全球旅游热点,自1979年莫高窟对外开放以来,年游客数量持续增长,从最初的2万多人次增长到目前的近80万人次。

莫高窟的旅游有很强的季节性和时段性,旺季特旺,淡季特淡。

以2012年为例,截止11月底游客总量为79.4万人次,5-10月的旅游旺季游客量为72.6万人次,占游客总量的91.39%;其中7、8、9三个月的游客量为46.9万人次,占到旅游旺季游客量的64.63%;日游客量超过3000人次的天数已经达到100天;“十一黄金周”期间日游客量更是创历史最高记录,有4天游客量突破1万人次,10月3日达到1.8万人次,是莫高窟日游客最大承载量的6倍。