画环己烷及多环化合物分子构象之规律[1]

- 格式:pdf

- 大小:301.25 KB

- 文档页数:6

环烷烃的构象链状化合物的构象是由基团绕C—Cσ键旋转产生的;而环状化合物的构象至少涉及到两个C—Cσ键和其键角的转动和变化,有时还涉及到键长和键角的变化,比较复杂,常称环的翻转。

一、环丙烷的构象环丙烷是三个碳的环,只能是平面构象,即它的构型。

尽管只有一种构象,但这个环极不稳定,主要因为:1、所有C-H键都是重叠构象,扭转张力大。

2、C原子是不等性杂化或弯曲键,有“角张力”存在。

二、环丁烷的构象环丁烷有两种极限构象:动画演示:平面式构象:象环丙烷一样,不稳定,存在扭转张力和“角张力”。

蝶式构象:能缓解扭转张力和角张力,呈蝶式构象。

通过平面式构象,由一种蝶式翻转成为另一种蝶式构象,处于动态平衡。

蝶式是优势构象。

也有扭转能力和角张力存在。

三、环戊烷的构象环戊烷的构象主要是信封式和半椅式构象。

两者处于平衡。

因为平面构象能量较大,一般认为环戊烷采取这种构象可能性很少。

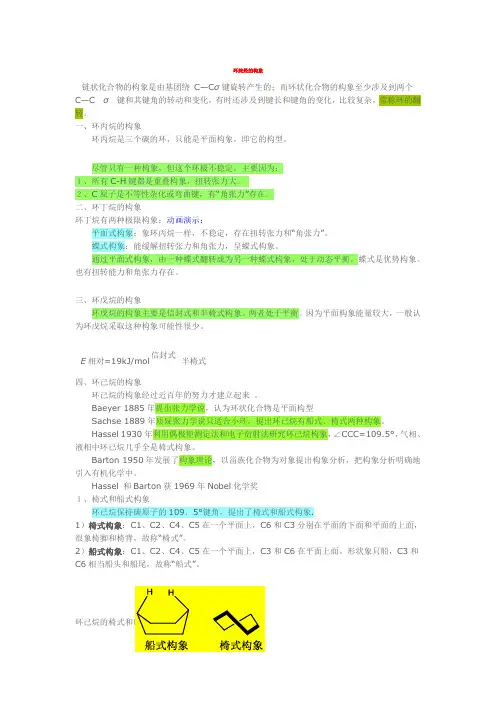

E相对=19kJ/mol 信封式半椅式四、环己烷的构象环己烷的构象经过近百年的努力才建立起来。

Baeyer 1885年提出张力学说,认为环状化合物是平面构型Sachse 1889年质疑张力学说只适合小环,提出环已烷有船式、椅式两种构象。

Hassel 1930年利用偶极矩测定法和电子衍射法研究环已烷构象,∠CCC=109.5°,气相、液相中环已烷几乎全是椅式构象。

Barton 1950年发展了构象理论,以甾族化合物为对象提出构象分析,把构象分析明确地引入有机化学中。

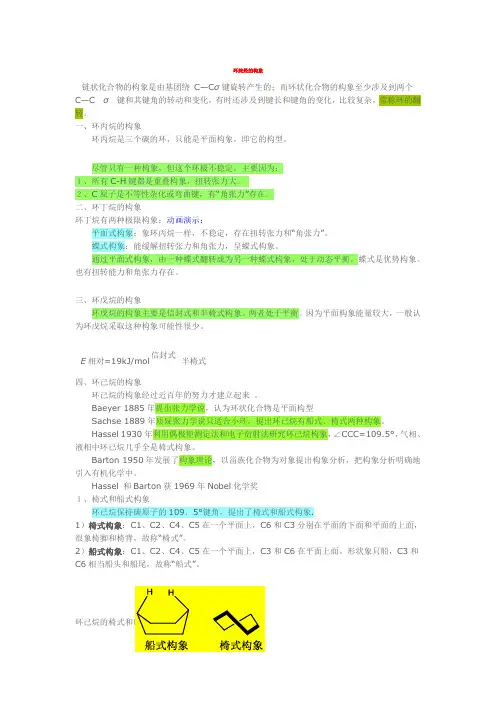

Hassel 和Barton获1969年Nobel化学奖1、椅式和船式构象环已烷保持碳原子的109.5°键角,提出了椅式和船式构象.1)椅式构象:C1、C2、C4、C5在一个平面上,C6和C3分别在平面的下面和平面的上面,很象椅脚和椅背,故称“椅式”。

2)船式构象:C1、C2、C4、C5在一个平面上,C3和C6在平面上面。

形状象只船,C3和C6相当船头和船尾,故称“船式”。

环烷烃的构象链状化合物的构象是由基团绕C—Cσ键旋转产生的;而环状化合物的构象至少涉及到两个C—Cσ键和其键角的转动和变化,有时还涉及到键长和键角的变化,比较复杂,常称环的翻转。

一、环丙烷的构象环丙烷是三个碳的环,只能是平面构象,即它的构型。

尽管只有一种构象,但这个环极不稳定,主要因为:1、所有C-H键都是重叠构象,扭转张力大。

2、C原子是不等性杂化或弯曲键,有“角张力”存在。

二、环丁烷的构象环丁烷有两种极限构象:动画演示:平面式构象:象环丙烷一样,不稳定,存在扭转张力和“角张力”。

蝶式构象:能缓解扭转张力和角张力,呈蝶式构象。

通过平面式构象,由一种蝶式翻转成为另一种蝶式构象,处于动态平衡。

蝶式是优势构象。

也有扭转能力和角张力存在。

三、环戊烷的构象环戊烷的构象主要是信封式和半椅式构象。

两者处于平衡。

因为平面构象能量较大,一般认为环戊烷采取这种构象可能性很少。

E相对=19kJ/mol 信封式半椅式四、环己烷的构象环己烷的构象经过近百年的努力才建立起来。

Baeyer 1885年提出张力学说,认为环状化合物是平面构型Sachse 1889年质疑张力学说只适合小环,提出环已烷有船式、椅式两种构象。

Hassel 1930年利用偶极矩测定法和电子衍射法研究环已烷构象,∠CCC=109.5°,气相、液相中环已烷几乎全是椅式构象。

Barton 1950年发展了构象理论,以甾族化合物为对象提出构象分析,把构象分析明确地引入有机化学中。

Hassel 和Barton获1969年Nobel化学奖1、椅式和船式构象环已烷保持碳原子的109.5°键角,提出了椅式和船式构象.1)椅式构象:C1、C2、C4、C5在一个平面上,C6和C3分别在平面的下面和平面的上面,很象椅脚和椅背,故称“椅式”。

2)船式构象:C1、C2、C4、C5在一个平面上,C3和C6在平面上面。

形状象只船,C3和C6相当船头和船尾,故称“船式”。

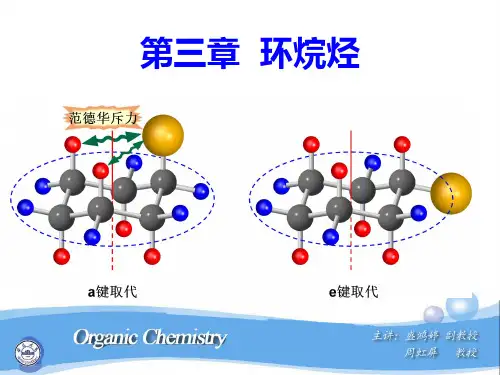

环己烷的取代基朝内朝外和其a键、e键的关系1. 环己烷的结构和特性环己烷是一种六元环脂环烷烃,由六个碳原子和十二个氢原子组成。

它是一种无色液体,在常温下具有特殊的结构和性质。

环己烷中的每一个碳原子都连接着两个氢原子,并且形成了一个稳定的六元环结构。

2. 取代基的朝内朝外规则在有机化学中,取代基的朝内朝外规则是描述取代基在环烷烃中的取向规律。

当环烷烃上有多个取代基时,它们会按照一定的规律朝内或朝外取向。

对于环己烷来说,朝内取向意味着取代基指向环内,而朝外取向则是指取代基指向环外。

3. 环己烷的a键和e键环己烷分子中的碳原子可以根据它们的位置分为两种不同的碳原子,即a键和e键。

a键是位于环的内部的碳原子,而e键是位于环的外部的碳原子。

取代基的朝内朝外规则和a键、e键的位置有着密切的关系。

4. 取代基朝内朝外规则和a键、e键的关系在环己烷分子中,取代基朝内或朝外取向与其相邻的a键和e键的位置密切相关。

当取代基朝内时,它更倾向于与e键相邻,而朝外时则更倾向于与a键相邻。

这种规律是由于环己烷分子结构的稳定性和立体位阻效应所决定的。

5. 个人观点和理解在有机化学中,理解取代基朝内朝外规则和a键、e键的关系对于理解环烷烃化合物的性质和反应机理至关重要。

通过深入研究这些规律,我们可以更好地预测分子的构象和化学行为,并且为有机合成和药物设计提供重要的指导。

总结环己烷的取代基朝内朝外和其a键、e键的关系是有机化学中的重要概念之一。

通过对这一规律的深入理解,我们可以更好地掌握环烷烃化合物的性质和行为,为化学领域的研究和发展提供重要的参考。

希望通过本文的介绍,你能对这一主题有更深入和全面的理解。

环己烷是一种重要的有机化合物,它的结构和性质对于有机化学研究和应用具有重要意义。

在环己烷分子中,有机化学家们发现了取代基朝内朝外规则和a键、e键的关系,这一规律对于理解环烷烃化合物的构象和化学行为至关重要。

在本文中,我们将进一步深入探讨环己烷的结构特性、取代基的朝内朝外规则以及a键、e键的关系,以期更好地理解这一有机化学领域的重要概念。

环己烷构象本文由南通润丰石油化工整理椅型环己烷分子。

红色为直键氢原子,蓝色为平键氢原子。

历史背景很早就有人提出环己烷可能不是平面型结构。

1890年,德国人赫尔曼·萨克森(Hermann Sachse)提出通过折纸来构建环己烷“对称”和“非对称”结构(即现椅型和船型结构)的方法,从他的文章可以感受出,他已经知晓这些构象有两种不同的氢原子(即现直键氢和平键氢)以及两种椅型结构可能会相互转化,甚至还意识到两种椅型结构的分布可能受环上某些取代基的影响。

不过他的文章没有获得化学家的足够重视,一方面是文章的数学成分太多,难以理解,另一方面则是他的文章没有发表到主要的期刊上。

1893年仅31岁的萨克森去世,他的研究也就此结束。

直到1918年恩斯特·摩尔(Ernst Mohr)用新问世的X射线晶体学技术测定金刚石结构时,才发现所得结构中的基础结构单元正是萨克森预测过的椅型结构,才使环己烷构象研究重新进入焦点之中。

椅型构象sp3杂化的碳原子是四价的,键间角度为109.5°,所以环己烷不是平面的键角120°的正六边形结构,而是采取多种三维的构象。

椅型构象描述的是普通状态环己烷最稳定的构象,25度时99.99%的环己烷分子都是这种构象。

德里克·巴顿和奥德·哈塞尔因对环己烷和其他分子构象的研究而获得诺贝尔化学奖。

能量最低的椅型构象中,12个氢原子中有6个处于竖直方向(红色)——这些碳-氢键互相平行,呈轴向排列,分列环上下,称为直键。

另6个氢处于近似水平方向(蓝色)——这些碳-氢键大致平伏,分别稍向下和向上翘起,称为平键。

对于同一碳原子来说,若与它相连的直键氢是向上的,则平键氢稍向下,反之亦然。

观察可知,对于连有向上直键、稍向下平键的碳原子,与其相邻的两个碳原子必然连有向下直键和稍向上平键。

而且环中相对碳原子所连平键和直键的方向也必然是分别相反的(如H1和H4)。

环己烷的构象

环己烷是一种六元环有机化合物,化学式为C6H12,它由六个碳原子和十二个氢原子构成,其中每个碳原子都与两个相邻的碳原子和两

个氢原子共形成四个共价键。

环己烷的最稳定的构象为椅形结构,在该结构中,六个碳原子组

成一个六角形,并且在这个六角形的上方和下方各有三个碳原子,这

些碳原子呈现出交错排列的形式。

椅形结构的环己烷分子如同一个椅子,因此称之为“椅状构象”,这种构象下的环己烷稳定性最高,且

相对地容易被取代反应,因此被广泛应用于有机合成中。

另一种环己烷构象是船形结构,其中碳原子按照类似船底的形状

排列。

这种构象相对于椅形结构来说不太稳定,因为其中两个碳原子

太近,容易引起反式构型相互作用的影响。

此外,环己烷还可能形成

扭曲构象,在这种构象下,环己烷分子呈现出扭曲的形状。

环己烷的构象对于它的性质和应用具有重要影响。

例如,在某些

有机化学反应中,需要采用椅形构象才能有效进行反应。

此外,环己

烷还可以作为溶剂、润滑剂、燃料等应用于许多领域。

总之,环己烷所具有的不同构象对它的性质和应用有着重要影响,了解环己烷的构象,有助于研究其在有机合成和其他领域中的应用。