历史趣谈民国战乱年间故宫文物千难万险的南迁、西迁记

- 格式:docx

- 大小:7.47 KB

- 文档页数:4

故宫南迁纪念馆的历史

故宫南迁纪念馆位于北京市西城区展览馆路,是为纪念故宫博物院南迁北京前的历史事件

而建立的一个展览馆。

以下是故宫南迁纪念馆的历史:

1. 南京保卫战:在1937年至1945年的抗日战争期间,由于日本侵略军的入侵,故宫博物院所

在地北京遭到了严重破坏和抢劫。

为了保护故宫文物,避免其被敌人破坏和掠夺,国立故宫博物院决定将文物转移到南京。

2. 故宫南迁:1948年,国共内战爆发,中共部队向南京推进,故宫博物院再次决定将文物转移。

1949年5月,故宫博物院将大部分文物转移至南京,并在南京10个地点设立文物存放处。

3. 南京博物院:1950年,中华人民共和国成立后,南京成为中国的临时首都。

故宫博物院在

南京改名为南京博物院,定位为中国最高级的博物馆之一。

4. 文物归宫:1953年,南京博物院将大部分文物返还给故宫博物院。

然而,由于运输条件有限,部分文物仍然留在南京,成为南京博物院的馆藏。

5. 故宫南迁纪念馆:1979年,为了纪念故宫南迁的历史事件,北京市人民政府在故宫博物院

南侧的展览馆路上建立了故宫南迁纪念馆。

展厅内展示了南京博物院藏品和有关南迁的历史照片、文献、文件等,以及重建故宫的历史过程和努力。

故宫南迁纪念馆通过展示故宫博物院南迁的历史和相关文物,向人们展示了抗战年代中国文化保护的重要事件,以及国家文化遗产的保护和修复的艰辛过程。

这也使人们更加珍惜和保护故宫博物院和中国传统文化。

故宫博物院中有关文物南迁的文物故宫博物院是全球最大的古代建筑群之一,也是中国的文化瑰宝。

在历史上,由于战乱、自然灾害及其他原因,故宫博物院中的许多文

物不得不南迁至南京、上海等地,这些文物成为了中华文化传承的重

要宝库。

故宫博物院中的南迁文物,包括了珍贵的书籍、瓷器、铜器、玉

器等,这些文物见证了我国古代文明的发展历程。

其中,最为著名的

就是“敦煌遗书”。

敦煌遗书是南北朝至唐代的文献,在1944年的时候,由于故宫博

物院中央文物库遭遇战火侵袭,这些文献才得以迁至敦煌莫高窟保存

至今。

这批遗书的出土,极大地丰富了现代人对唐代文化的了解。

其

中最受人瞩目的状元卷,是唐代科举制度考试的资料,被誉为“古代

高科举唯一传世实物”。

而另一件南迁文物——明代宣德黄花梨夹八仙博古架也是令人惊艳。

宣德黄花梨是明代工艺中的珍贵材料,极其稀少。

这件博古架为

明代宣德年间珍品,保存至今,无疑是民国时期故宫博物院南迁文物

中瑰宝之一。

故宫博物院的南迁行动,不仅是文物保存的重要举措,更是让人

们认识到当时时局下中国文化保育的难题,也是对中国传统文化的一

种保障。

南迁文物的保存,为世人带来了珍贵的文化遗产及历史信息,具有重要的研究意义和历史教育意义。

现在,故宫博物院中有关南迁文物的展览已成为重要的文化交流活动,让更多人了解南迁文化的重要性。

南迁文物的宝藏,是中国古代文明的珍贵遗产,有着不可替代的历史价值。

我们应该更加重视文物保护工作,传承和弘扬中国最优秀的文化精神,爱惜和珍惜我们的文化宝藏,为后人留下更加宝贵的文化遗产。

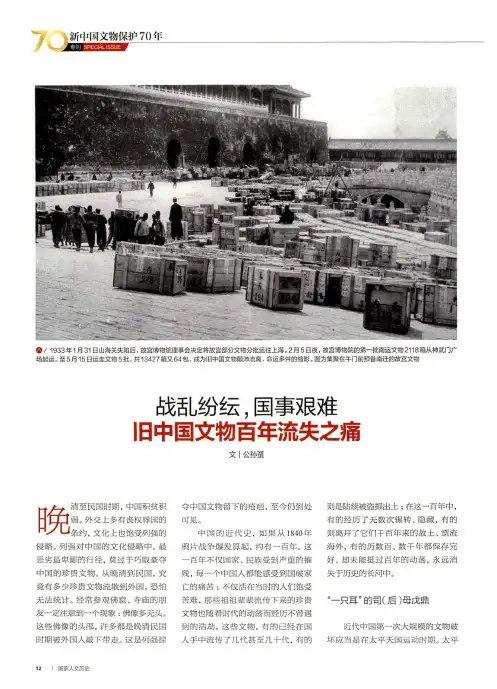

新中国文物保护70年公/ 1933年1月31曰山海关失陷后,故宫博物院理事会决定将故宫部分文物分批运往上海。

2月5曰夜,故宫博物院的第一批南运文物2118箱从神武门广 场起运。

至5月15曰运走文物5批,共13427箱又64包,成为旧中国文物颠沛流离、命运多舛的缩影。

图为集聚在午门前预备南迁的故宫文物战乱纷纭,国事艰难旧中国文物百年流失之痛文I 公孙虿清至民国时期,中国积贫积 弱。

外交上多有丧权辱国的 条约,文化上也饱受列强的侵略。

列强对中国的文化侵略中,最 恶劣最卑鄙的行径,莫过于巧取豪夺 中国的珍贵文物。

从晚清到民国,究 竟有多少珍贵文物流散到外国,恐怕 无法统计。

经常参观佛窟、寺庙的朋 友一定注意到一个现象:佛像多无头。

这些佛像的头部,许多都是晚清民国 时期被外国人敲下带走。

这是列强掠夺中国文物留下的疮疤,至今仍到处 可见。

中国的近代史,如果从1840年 鸦片战争爆发算起,约有一百年。

这 一百年不仅国家、民族受到严重的摧残,每一个中国人都能感受到国破家 亡的痛苦;不仅活在当时的人们饱受 苦难,那些祖祖辈辈流传下来的珍贵 文物也随着时代的动荡而经历不曾遇 到的浩劫。

这些文物,有的已经在国 人手中流传了几代甚至几+代,有的则是陆续被盗掘出土;在这一百年中, 有的经历了无数次锯转、隐藏,有的 则离开了它们千百年来的故土、漂流 海外,有的历数百、数千年都保存完 好,却未能挺过百年的动荡,永远消 失于历史的长河中。

“一只耳”的司(后)母戊鼎近代中国第一次大规模的文物破 坏应当是在太平天国运动时期。

太平12 I国家人文历史天国运动有强烈的反儒家倾向,对于 那些承载着儒家思想的典籍,自然不 会于战乱中予以特别的保护。

太平天 国席卷的江南地区,藏有两部《四库 全书》,分别是镇江文宗阁《四库全书》和杭州文澜阁《四库全书》。

在战乱中,文宗阁四库全书被付之一炬;文澜 阁四库全书则遗失大半,后经藏书家 “八千卷楼”丁氏历时多年搜罗抄录,方恢复全貌。

故宫文物南迁的故事

故宫文物南迁的故事始于20世纪30年代末期,当时中国正面临着来自日本的侵略和战争的威胁。

为了保护文物免遭战火摧毁,国民政府决定将故宫的文物从北京迁移到南方的安全地区。

这项艰巨的任务于1933年展开,

历时两年,最终于1935年圆满完成。

南迁的过程充满了困难和挑战。

首先,文物的迁移需要大批工人和专家进行包装、运输和保护。

他们分别来自故宫博物院和其他相关机构,组成了一个迁移队伍。

然而,在当时交通不发达的情况下,迁移队伍必须面对长途跋涉和艰苦的环境条件。

其次,文物的保护也是一个巨大的问题。

许多文物都是非常脆弱和易损坏的,特别是绘画、陶瓷等艺术品。

为了保证文物在迁移过程中的安全,专家们采取了一系列措施,比如使用特制的包装材料和木箱,并定期检查文物的状态。

最后,文物的南迁还涉及到安全和隐藏的问题。

为了防止文物被敌人发现和抢走,迁移队伍在整个过程中保密行动,并选择了不易被敌方注意的路线。

通过千辛万苦的努力,故宫的文物最终成功地南迁到了两个地点:一个是湖南的湘潭,另一个是四川的多庙。

这些新的场馆也得到了充分的准备和改造,用于展示和保护迁移而来的文物。

南迁后的故宫文物终于得到了安全的庇护,没有遭受战争的破

坏。

在此之后,这些珍贵的文物陆续返回到故宫,成为故宫博物院的重要馆藏品,向世人展示了中国千年的文化和历史。

故宫文物南迁:一场颠沛流离的文化长征作者:暂无来源:《艺术品鉴》 2019年第5期撰文张敏二十世纪上半叶的历史几乎承载了全人类历史上最黑暗的记忆,战争摧毁了文明世界数千年的积累。

在那样的年代里,人类对自身文明的保护也映射出那黑暗岁月里最为灿烂的人性光辉。

在法国,卢浮宫大量人类文明瑰宝于巴黎沦陷之前,紧急疏散到无数平民家中庋藏;在英国,艺术收藏品正式宣战前就开始撤离疏散转移到英国西北部的威尔士隐藏;在美国,日本偷袭珍珠港后美国本土主要博物馆即着手转移最有价值的收藏品,仅华盛顿就有4万立方英尺的书籍、手稿、绘画、第一面星条旗等文物档案被送往“内陆腹地的三处教育机构”,《独立宣言》则送往诺克斯堡保存。

与此同时,东方的文明古国也展开了一场更为波澜壮阔、更为艰苦曲折的文化长征。

1924年,末代皇帝溥仪走出了紫禁城皇宫;1925年10月10日,由李煜瀛书写的“故宫博物院”的青石匾额挂在了清室的旧门(神武门)之上,是为故宫博物院的大门。

由此,“故宫博物院”正式向普通民众开放。

故宫博物院成立初期,李煜瀛、易培基等人对清室旧藏文物进行了清点,做了大量卓有成效的工作,初步搭建起了故宫博物院的行政体系,并就宫内开辟展室,举办各种陈列。

他们还编辑出版多种刊物,公开资料,进行宣传。

各项工作开展得有声有色,人文荟萃,极一时之盛。

然而这种平静的状态并没有持续多久,1933年起,战争的阴云笼罩华北,故宫众多精品文物被迫踏上了迁徙之路。

南迁、西运、东归、迁台、北返,历时十余年,行程数万里,辗转十余省... ...这样的文物迁移行程在任何一个国家都是前所未有的。

战争局势变幻莫测,故宫的百万件珍贵文物便在枪林弹雨和轰炸声中艰难地进行着迁移,辗转颠沛之后,全部南迁文物竟然无一损坏、无一遗失。

在日寇侵华期间,全国文物损失惨重,唯有故宫博物院的文物因南迁而避祸,千年民族文化宝藏得以安然无恙。

中国的文物工作者和中国人民创造了世界文明史上一次空前绝后的奇迹。

【编者按】20世纪30年代初,中华大地烽烟四起,战事一触即发。

为避免故宫文物在战火中受损,曾有一群以保护文物为己任的故宫人,护送文物一路迁徙。

故宫文物南迁是故宫博物院的一段峥嵘岁月,也是中华民族的一段文化抗争历史。

故宫文物自北平、上海、南京而辗转于西南诸省,历时十余载,行程数万里;从守护森严的皇家宫殿移往华洋杂居的租借洋房,从钢筋铁骨的保存库移入军民共守的山间洞穴和乡野祠堂。

其间,故宫文物并未就此尘封,而是择选精华,远赴英国伦敦、苏联莫斯科及列宁格勒展览,使西方人士得见中国艺术之伟美,引起各国民众对中国抗战之同情。

走过烽火年代,故宫文物得以基本完整保存,创造了人类保护文化遗产的伟大奇迹。

故宫文物南迁谱写了一曲文化抗战的壮歌,镌刻着几代故宫人悲怆而富有温情的文化担当和家国情怀,承载着深刻而意味隽永的国家命运和民族记忆。

今天,那段历经战火硝烟、颠沛流离的岁月已被尘封进历史,“美术副刊”版将以连载的形式为读者揭开那段尘封的往事,呈现那段承载着国家文化命运的动荡岁月。

烽烟继起国宝危难1931年9月,日本策动“九一八事变”,并占领中国东北三省。

战事一触即发,北平市内的文物该何去何从?北平地方政府高度重视文化机关及其古物的保管问题,故宫博物院亦就古物安全筹谋对策。

1931年12月3日,北平故宫博物院院长易培基呈请行政院,拟设临时警卫处,统一管理和调度故宫博物院、古物陈列所和历史博物馆的警卫力量,以保护古物安全。

12月15日,行政院令准北平故宫博物院设立临时警卫处,处长由总务处长俞同奎兼任,副处长由古物陈列所主任钱桐兼任。

及至1932年8月,日军进犯热河,榆关告警,平津形势日益危险。

故宫博物院呈文行政院,拟议将故宫古物精品迁移至北平东交民巷及天津、上海租界区域保存,并提议在南京设立故宫分院以保存古物。

古物陈列所主任钱桐亦急电内政部,呈递《古物陈列所拟具国难期内应付非常事变计划》,拟议择选部分古物精品,送东郊民巷六国饭店地窖保存,并计划在院内空地挖掘地窖,以备存藏金属、陶瓷等古物珍品。

故宫文物南迁之争作者:暂无来源:《艺术品鉴》 2019年第5期1931年,九·一八事变,日本侵略中国东北,华北形势告急。

为避战火,保证国宝安全,当时的故宫博物院理事会决定将故宫文物的精品南迁。

让人意想不到的是,故宫文物要南迁的消息在当时社会各个阶层引起轩然大波。

赞成者有,反对者声势更大,双方对故宫文物应不应该迁移的事情展开了激烈争辩。

然而,迫于战局形势,故宫的文物终究还是被迫踏上了这场特殊的历险。

1933年2月5日夜里,北平全城戒严,故宫博物院的1.3万余箱文物从神武门广场起运,装上两列火车,南行平汉线,经陇海线转入津浦线,开始了历时10余年的南迁北返历程。

编辑张敏帝国主义侵华的开端1931年9月18日,晚上10时20分,日本关东军独立守备队第二大队第三中队所属的河本末守中尉率其部下,经过长时间密谋和精心策划,炸毁了沈阳北郊柳条湖附近的一段南满铁路,栽赃嫁祸于中国守军。

以此为借口,日本关东军向中国军队发起猛烈攻击,炮轰沈阳北大营和兵工厂。

“九一八事变”是日本在中国东北地区蓄意制造并发动的一场侵华战争,也是日本侵占中国野心的大暴露。

鲸吞东北,虎视华北,日军随时可能攻战北平。

时任故宫博物院院长的易培基和其他有识之士自然察觉到了这股“山雨欲来风满楼”的危机。

故宫文物南迁见证人那志良谈到当时的情形感慨地说:“1931 年9月,东北爆发‘九一八事变’,大家明白了日本的野心,是想先得到东北,再向南侵。

平津一带如果发生战事,故宫里的这些国宝就有危险。

当局认为,必要时应当把这些文物迁运到安全地带。

”战火中的文物逃不脱被毁坏和掠夺这两种命运,这时的故宫文物危如累卵。

易培基随之给国民政府行政院发去急电:“榆关事出,影响北平故宫宝藏,关系全国文化,当经呈请指示在案。

今事变日急,除随时设法防护外,究应如何办理之,请速定。

”后来经过故宫博物院理事会讨论决定,并报南京国民政府同意,选择院藏文物精品,南迁上海储存。

![故宫文物南迁资料简介故宫文物南迁的起因与结果一共南迁多少文物[第3页]](https://uimg.taocdn.com/5b3e7ecd48649b6648d7c1c708a1284ac8500588.webp)

故宫文物南迁资料简介故宫文物南迁的起因与结果一共南迁多少文物[第3页]1943年12月25日,经国民政府教育部批准,南路存贵州安顺的文物运抵重庆。

利用雾季敌机一般不来轰炸的机会,举办了“国立北平故宫博物院书画展览会”。

展品有晋王羲之的《平安三帖》,唐孙过庭的《书谱序》,宋苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的墨迹,欧阳修手札,南宋高宗赵构的《赐岳飞手敕》,五代徐熙的《雪竹图》,董源的《龙宿郊民图》,宋徽宗的《溪山深秀图》,明沈周的《庐山高图》,唐伯虎的《关山行旅图》以及文徵明、清初“四王”的作品等,都是中国古代书画中的珍品,一时观众如堵。

国民政府高级官员、各界名流、中小学生,市民百姓争往参观。

住在江北盘溪石家祠的徐悲鸿也带领弟子前往欣赏、临摹。

回去后,徐悲鸿还专门写了一篇《故宫书画展巡礼》的文章,刊登在1944年1月8日重庆版的《新民报·晚刊》上。

他兴奋地写道:“此番吾人之眼睛够饱了。

”美国总统特使马歇尔对中国古代艺术品颇感兴趣,也专程去参观,故宫博物院院长马衡亲自讲解。

整个展览到1944年1月上旬结束。

随后,展品又全部返回安顺华岩洞。

在回安顺前,经贵阳时,顺路在贵阳“贵州艺术馆”展出了一次。

故宫文物南迁资料简介故宫文物南迁的起因与结果一共南迁多少文物1944年春,侵华日军为打通大陆交通线,发动了豫湘桂之战,很快占领了平汉线和湘桂线,并于11月中旬占领广西柳州后,北上进入贵州省,攻陷独山,重庆国民政府大为震动。

因贵阳是安顺到重庆的必经之路,于是,国民政府派出士兵和15辆军用卡车到安顺接运文物。

12月5日即独山陷落的当天,车队装着83箱文物向重庆进发。

18日,将文物转移至离重庆40公里外的巴县石油沟,并设立故宫博物院巴县办事处,原安顺办事处撤消。

这样,南路藏安顺的文物也就迁到了重庆。

抗战胜利后,随着国民政府还都南京,南迁的故宫珍物也即将返回北平。

当时决定第一步工作是把巴县、峨眉、乐山三处文物都集中到重庆,然后再运抵南京,再从南京装火车返北平。

故宫文物“三路西迁”往事作者:暂无来源:《艺术品鉴》 2019年第5期1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日军开始全面侵略中国。

8月13日,日军轰炸上海,南京岌岌可危。

在此之前,所有人都认为南京距北方战区千里之遥,作为六朝古都和当时中国的政治中心,南京城固若金汤、牢不可破。

文物最初也打算长期存放南京并且成立了故宫博物院南京分院以利管理。

然而,战火蔓延的速度和敌人的疯狂令人难以想象。

刚刚在南京安家的故宫国宝再一次命悬一线。

随着战争进行,故宫博物院管理层抓紧时间制定着保护国家宝藏的计划。

经过紧急磋商,故宫管理委员会通过了国宝分三路向西转移重庆的方案。

编辑张敏故宫博物院南京分院成立因“九一八事变”而迁移出北平的故宫文物,起初并没有明确的目的地。

关于南迁目的地也曾经有过多种争论,有人认为,文物应该迁往陕西西安,有人认为存放在上海租界更为安全。

在争议并没有确切结论的同时,故宫的文物正在进行秘密迁移。

为避开天津,以防遭遇到日军的袭击,文物转移路线为:平汉线转陇海路再转津浦线,经郑州、徐州绕道南下到达南京浦口站。

在浦口待命的运送文物的火车仍然不知道下一站要去哪里,火车上又不利于文物储存,当时负责押运的故宫人吴瀛、那志良和同事们心急如焚。

一直等到三月中旬,政府才决定将文献档案留在南京,暂时放在行政院大礼堂,其余的文物走水路运往上海。

3月5日,满载故宫文物的大箱子中的一部分出现在了上海南市招商局的金利源码头上。

第二天的《申报》立即刊登了这则消息:“南迁古物昨午抵沪,共一千零五十四箱,存储仁济医院旧址”。

直至1933年5月23日,最后一批文物(第五批)安全抵达上海,保存在法租界和英租界的仓库里。

南迁文物存放于上海只是临时性的,在南迁伊始,政府就已经决定把一批文物存贮南京,只是由于当时没有合适的存放地点,而上海仓库很多,所以暂运上海保存。

1934年12月,故宫博物院理事会会议,由王世杰理事提议把南京朝天宫全部划归故宫博物院作为成立南京分院以及建筑仓库的地点。

故宫博物院南迁的故事

嘿,你知道故宫博物院南迁的故事吗?那可真是一段惊心动魄又充满传奇色彩的历程啊!

当时,战火连天,眼看故宫里那些珍贵的文物就要面临被毁的危险。

你说,这怎能让大家不急啊!于是,一群勇敢的人们站了出来,决定把这些宝贝转移到安全的地方去。

这就像是一场与时间的赛跑!

马衡院长对大家说:“这些文物都是咱们国家的宝贝,咱们得拼命护住它们!”大家齐声应和:“对,不能让它们有闪失!”工作人员们小心翼翼地把文物一件一件地包装好,那仔细劲儿,就像是在照顾最珍贵的易碎品。

一路上,困难重重啊!时不时就会遇到各种各样的危险。

有一次,车队遇到了轰炸,大家的心都提到了嗓子眼儿。

“哎呀,这可咋办呀!”有人惊呼道。

但是,没有人退缩,大家拼命保护着文物。

就好比是守护自己的孩子一样!

终于,历经千辛万苦,这些文物被安全地转移到了南方。

它们在那里躲过了战火的洗礼,为后人留下了宝贵的文化财富。

你说,这是不是一段值得我们永远铭记的故事啊?哼,我想肯定是的呀!。

从1933年2月第一批文物南迁,到1949年以后文物陆续北返,20年来辗转上万公里,播迁十余省份,百万余件文物无一损毁,故宫先辈们的壮举缔造了人类文化遗产保护史的奇迹。

———————————————烽烟骤起,何去何从———————————————“九一八事变”后,日本侵略者鲸吞东北,虎视华北,故宫文物危如累卵。

或遭毁坏,或被掠夺,战火中的文物逃不开这两种命运。

1860年圆明园的那场大火还在灼痛记忆,甲午战争期间日本制定的《战时清国宝物搜集办法》尤其让人警觉。

以史为鉴,故宫博物院金石学家、古物馆副馆长马衡提议文物南迁。

这在今天看来,当然是明智之举和不二选择,可放到1932年北平的历史时空里,却遭遇到汹涌的反对声浪,甚至来自一些“有识之士”。

北伐大将李左翔要求拍卖文物,购500架飞机用于抗日;胡适对何处是净土感到茫然,寄希望于通过国际干预来保障文物安全;鲁迅发出了“寂寞空城在,仓皇古董迁”的诗句;马衡的儿子马彦祥通过报纸与老爹叫板:“要抵抗吗?先从具有牺牲古物的决心做起!”最激烈的反对者以古物陈列所前所长周肇祥为代表,他发起了“北平民众保护古物协会”,在太和门集会宣言“誓与国宝共存亡”,并给支持和参与南迁工作的人士打骚扰电话、寄恐吓信,还鼓动众人将出入故宫的各个大门给堵了起来。

日本人在报纸上发表言论,“此等宝物,由中国国家或民族保管,最为妥当,诚为当然之事。

然现处政局混沌状态中,由最近之日本民族代为致力,以尽保管责任,盖亦◎ 编辑|彭扬|封面故事|故宫文物南迁一场旷世的文化长征20年辗转上万公里,百万余件文物无一损毁,故宫先辈们缔造了人类文化遗产保护史的奇迹。

石鼓。

32 | Grand Garden of Science. All Rights Reserved.数之自然也。

”其狼子野心昭然若揭。

是迁还是留?留下,可稳军心;迁出,易散难聚。

但文物绝不能作为战争的赌注。

“国家灭亡总有复兴之日;文物被毁永远不可复得”,“只要文物在,中华文化的根就不会断,中华民族的精神就不会亡,中国人就不会做亡国奴”,文物南迁最终成为社会的主流意见。

民国战乱年间故宫文物千难万险的南迁、西迁记导语:1924年11月5日,冯玉祥部下带兵进入故宫,将溥仪驱逐出宫。

随后,国民政府成立故宫博物院,任命易培基为院长。

“九一八事变”后,日军占领1924年11月5日,冯玉祥部下带兵进入故宫,将溥仪驱逐出宫。

随后,国民政府成立故宫博物院,任命易培基为院长。

“九一八事变”后,日军占领东北逼近华北,平津形势危急,故宫博物院内部开始有了将文物南迁之议。

院长易培基和秘书长李宗侗翁婿二人是南迁坚决的拥护者,他们认为土地失去可以再夺回来,国家亡了可以再恢复,但这些古物一旦损坏却是永远不可挽回的。

而舆论几乎是一边倒地反对,包括北平军事长官宋哲元、故宫博物馆兼任秘书吴瀛等。

主要理由一是“守土有责”,不能放弃文物;二是认为若故宫文物南迁,北平这座文化历史名城将名存实亡,且价值连城的文物安全很难保证。

北平政务委员会甚至出现过要将文物拍卖,以“充国家抗敌御敌之资”的声音。

最终易培基争取到张学良的支持,经多次斡旋,1932年11月在国民党第四届三中全会召开前,南京国民政府行政院同意了关于文物南迁的北平故宫重要文物议案。

易培基与张学良在香山碧云寺晤谈了一整天,商讨南迁的具体方案。

在易培基具体指挥之下,经过两个多月的清点、装箱工作,从几十万件故宫馆藏中精选了20多万件珍贵文物装箱,共13427箱又64包,其中包括历代名人真迹、字画和器具以及图书文献等。

1933年2月5日夜间,张学良安排了严密保安,故宫至天安门、前门的长街上都实行了戒严,文物用小推车推至前门车站,第一批2118箱,共21节车厢,准备运往上海。

“易培基身披斗篷,在太和殿前指挥。

”然而,反对南迁的声音从未停止。

在即将出发的紧要关头,又生曲折。

当夜,北平学生被有心人士煽动,聚集于前门车站,采取卧轨的方法欲阻止文物南迁。

情急时分,张学良亲自出面劝说学生,才得以令列车放行。

一度踌躇不定的吴瀛,在易培基多次苦劝下允诺出任总押运官,率第一批南迁古物出发。

∙故宫国宝南迁记∙1925年10月10日,故宫博物院正式开院,经历了民国乱世,至1928年10月5日,南京国民政府颁布《故宫博物院组织法》,规定“中华民国故宫博物院直隶于国民政府”,随即组建理事会,任命李石曾为理事长,易培基、张继为正副院长。

至此,故宫博物院有了法律上、组织上的保障,迎来了专家所说的“鼎盛时期”。

坚持南迁鼎盛时期好景不长,不过三年,故宫博物院厄运降临,是日本侵略者的作孽。

日军发动九一八事变、强占我国东北后,不时在长城外制造事端,大有随时入侵平津之势。

北平一旦沦陷,故宫博物院不是遭战火破坏,便是被劫掠。

出于保全国宝的考虑,理事会向政府递交报告,拟将国宝南迁上海,并通过了六万元费用预算。

行政院批复核准,理事会于是开始了南迁的准备。

故宫博物院的文物多不胜数,全部迁移且是三千里迢迢、长途跋涉,谈何容易?理事会议决,南迁以精品为主,分布在陈列室的展品,以及古物、图书、文献三馆库房中的文物,均是从各个宫殿遴选出来的,都在迁移之列。

确定了这一原则后,进入登记、装箱。

这是从1932年秋开始的。

为不使运输过程中振动碰撞而损坏,工作人员拜古董商为师学习包装技巧。

每装好一箱,即贴上封条,写上编号。

时历半年,装箱完毕,共计19557箱。

故宫国宝南迁的消息透出,引发一片反对声。

有市民如是说:故宫文物南迁,说明日军进攻时政府将放弃北平,此乃重文物而轻人民,断难接受。

还有人说:北平所以以古都著称,是因为有故宫文物,没有了故宫文物,古都北平也就名存实亡,国宝不可南迁。

著名学者胡适也在反对之列,他条陈的理由是:日军狼子野心,非但随时入侵平津地区,而是整个中国无一处安宁,文物即使南迁了,又怎能料定将来?古物数量巨大,迁移途中如遇打劫,何人负责之?又如何使原物复得?北平在国际社会严重监视之下,日人未必敢公开劫掠破坏。

原故宫博物院古物陈列所所长周肇祥,是反对南迁最激进又最有能量的一个,散发传单,集会演讲,声言不惜以非常之手段,阻止故宫国宝迁离北平;又联合“工联”煽动工人,不使汽车、排子车等装运国宝出门。

故宫文物颠沛流离的七次大迁移第一次迁移:从北平到上海1933年1月,日军进入山海关,局势险恶,迁移文物势在必行。

行政代理院长宋子文代表政府作出“北平安静,原物仍运还”的承诺,并最终决定将文物迁往上海。

决定一出,周肇祥等人便放出话来,说只要文物列车启运,就会有人在铁路沿线埋炸弹,炸毁列车,同时还阻挠司机和搬运工人前往故宫[微博]运送文物。

无奈之下,易培基只得给故宫博物院理事会秘书长李宗桐打电报陈述原委,李向代理行政院长宋子文请示,宋又电告北平市长周大文,周大文派法警将周肇祥密捕,直到文物驶出北平10天之后才把他放出来。

1933年2月4日,故宫博物院院长秘书吴瀛接到文物准备起运的通知,前往故宫待命。

2月5日中午,大批板车拖进神武门,日落时分,从紫禁城到车站开始全面戒严,文物在天黑以后正式启运。

沿途军警林立,街上空无一人,除了板车急驰的辘辘声,听不到一点别的声音。

那时谁也没有想到,这一去,从此关山万里,海天相隔,他们以及一万九千五百五十七箱文物至今就再也没有回到故地。

2月6日清晨,两列火车从北平西站出发,开往浦口。

18节车厢上装着长三尺,宽、高各一尺半,浮贴着封条的两千余口木箱。

木箱里除故宫的珍贵文献、书画、档案珍本外,还包括无价之宝——全套文渊阁《四库全书》。

列车开启,沿途有各地方军队保护,车顶四周架机关枪,车厢内遍布持枪宪警。

此外还有张学良的马队随车驰聚,警戒护卫。

除特别快车外,其余列车都要让道给文物列车先行。

重要关口,车内熄灯。

这是国宝在长达十六年的迁徙中待遇最好的一次。

此后条件日劣,再没有更多的人力物力可用以保护迁移的文物。

虽如此,所有文物仍无一损毁或丢失。

为防日军轰炸,列车绕开天津,由平汉线转陇海路再转津浦线,一路上只在添水加煤时才停车。

车一停,押运人员赶快下车,把每列车厢上的封条检查一遍。

列车最终到达浦口后发现,由于此行仓促,浦口根本没找到适合保存文物的地点,所有文物必须留在火车上,而火车上的条件不可能长期保存娇贵的古籍善本、书画文献。

故宫文物南迁作者:宋春丹来源:《初中生世界·七年级》2020年第11期1933年2月5日夜,北平全城戒严。

几十辆板车从神武门广场出发,前往火车站。

安静的道路两旁,军警林立。

车上装的,是故宫博物院精选并打包好的13427箱又64包文物。

“九一八事变”后,日军进逼华北,为使文物免遭劫毁,故宫决定将精品文物迁址储藏。

这批文物在上海暂存之后,于1936年开始分5批迁入了专门新建的南京朝天宫库房。

故宫博物院为此成立了南京分院。

抗日战争爆发后,这批文物又踏上了西迁之路,分别运往贵州安顺“华岩洞”(后运往四川巴县)、四川峨眉和四川乐山。

还有2900多箱来不及运走,滞留在南京。

抗战胜利后,分散三地的文物先后运抵重庆,于1947年回到南京,重新存放于南京朝天宫库房。

1948年底,国民党政权开始将南京所藏文物分三批运往台湾,共计2972箱,约占南京所藏文物的四分之一,后藏于台北故宫。

解放后,南迁文物开始分批返回北京故宫。

整个1950年代,故宫分三次从南京分院运回了南迁文物。

根据故宫官网记载,南京分院的文物迁台后,尚存11178箱。

1950年,从南京分院运回1500箱;1953年,运回716箱;1958年,运回4027箱。

根据这个记载,三次共运回6243箱文物。

不过,故宫在别的场合又提到过,共运回“8000余箱”。

故宫博物院原院长马衡(1933-1952年在任)的孙子马思猛也曾在回忆文章中提到:“大约8308箱文物返回北京故宫博物院。

”总之,一个被认可的数字是,2211箱南迁文物留在了朝天宫库房,约10万余件,大部分是明清官窑瓷器和宫廷器物。

总之,“九一八事变”后,故宫博物院13427箱又64包精品文物迁址保存。

这批文物在经历了南迁、西迁、东归的颠沛流离后,最终一分为三。

一部分入台;一部分回归北京故宫;剩下的一部分,至今依然悬而未决。

(选自2017年第2期《青年与社会》,本刊有删改)这样的文物迁移行程在任何一个国家都是前所未有的。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

民国战乱年间故宫文物千难万险的南迁、西迁记

导语:1924年11月5日,冯玉祥部下带兵进入故宫,将溥仪驱逐出宫。

随后,国民政府成立故宫博物院,任命易培基为院长。

“九一八事变”后,日军占领

1924年11月5日,冯玉祥部下带兵进入故宫,将溥仪驱逐出宫。

随后,国民政府成立故宫博物院,任命易培基为院长。

“九一八事变”后,日军占领东北逼近华北,平津形势危急,故宫博物院内部开始有了将文物南迁之议。

院长易培基和秘书长李宗侗翁婿二人是南迁坚决的拥护者,他们认为土地失去可以再夺回来,国家亡了可以再恢复,但这些古物一旦损坏却是永远不可挽回的。

而舆论几乎是一边倒地反对,包括北平军事长官宋哲元、故宫博物馆兼任秘书吴瀛等。

主要理由一是“守土有责”,不能放弃文物;二是认为若故宫文物南迁,北平这座文化历史名城将名存实亡,且价值连城的文物安全很难保证。

北平政务委员会甚至出现过要将文物拍卖,以“充国家抗敌御敌之资”的声音。

最终易培基争取到张学良的支持,经多次斡旋,1932年11月在国民党第四届三中全会召开前,南京国民政府行政院同意了关于文物南迁的北平故宫重要文物议案。

易培基与张学良在香山碧云寺晤谈了一整天,商讨南迁的具体方案。

在易培基具体指挥之下,经过两个多月的清点、装箱工作,从几十万件故宫馆藏中精选了20多万件珍贵文物装箱,共13427箱又64包,其中包括历代名人真迹、字画和器具以及图书文献等。

1933年2月5日夜间,张学良安排了严密保安,故宫至天安门、前门的长街上都实行了戒严,文物用小推车推至前门车站,第一批2118箱,共21节车厢,准备运往上海。

“易培基身披斗篷,在太和殿前指

生活常识分享。