甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂简介资料讲解

- 格式:doc

- 大小:747.00 KB

- 文档页数:9

简析氨基甲酸酯类杀菌剂甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是目前全球销售额最大的杀菌剂类别,自从2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂以37.43亿美元的销售额超越了三唑类杀菌剂后,为全球使用量最大的杀菌剂。

近年来,在全球前十五大杀菌剂中,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的嘧菌酯、吡唑醚菌酯和啶氧菌酯始终位列其中。

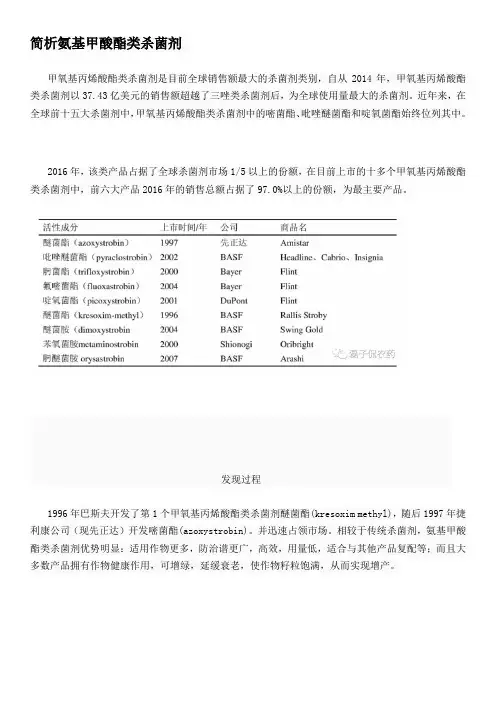

2016年,该类产品占据了全球杀菌剂市场1/5以上的份额,在目前上市的十多个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中,前六大产品2016年的销售总额占据了97.0%以上的份额,为最主要产品。

发现过程1996年巴斯夫开发了第1个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂醚菌酯(kresoxim methyl),随后1997年捷利康公司(现先正达)开发嘧菌酯(azoxystrobin)。

并迅速占领市场。

相较于传统杀菌剂,氨基甲酸酯类杀菌剂优势明显:适用作物更多,防治谱更广,高效,用量低,适合与其他产品复配等;而且大多数产品拥有作物健康作用,可增绿,延缓衰老,使作物籽粒饱满,从而实现增产。

2000年,一些类似物进入市场,著名的药剂是诺华公司开发的肟菌酯(trifloxystrobin)。

但不久因诺华与捷利康合并成立先正达,基于反垄断的需要,肟菌酯被剥离给拜耳。

先正达公司授权杜邦公司开发啶氧菌酯和杀虫剂氯虫苯甲酰胺混剂。

2002年,巴斯夫公司开发吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),代号BAS。

2004年巴斯夫公司又推出醚菌胺(dimoxystrobin),拜耳公司推出氟嘧菌酯(fluoxastrobin),均用于谷物。

2007年巴斯夫公司推出的肟醚菌胺(orysastrobin)。

住友化学2016年上市的mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

作用机理甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是基于天然抗生素strobilurin A为先导化合物开发的新型杀菌剂,是能量生成抑制剂。

它的作用机理是通过与病原菌细胞线粒体中cytb和C1复合体Oo部位的结合而抑制线粒体的电子传递,从而阻断细胞色素与细胞色素之间的电子传递(阻断的氧化),进而抑制线粒体呼吸作用,使得线粒体无法并供给细胞正常代谢所需能量(ATP)。

/NONGCUN XINJISHU /农村新技术农资广角·市场广谱谱、高效杀菌剂高效杀菌剂——嘧菌酯嘧菌酯嘧菌酯商品名为阿米西达,是由先正达公司开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,是一个广谱、高效杀菌剂,具有内吸性传导性好、渗透性强、持效期长等特点,对几乎所有真菌病害都具有治疗和铲除作用,使用方式多样,不但可用于茎叶喷雾,也可用于种子处理和土壤处理。

一、主要特点1.杀菌谱广。

嘧菌酯是一种广谱杀菌剂,几乎可用于防治所有真菌病害,喷洒一次可同时防治几十种病害,大大减少了喷药次数。

2.渗透性强。

嘧菌酯具有很强的渗透性,在使用时不需要添加任何渗透剂,即可以跨层渗透,只需要喷洒叶片正面,就可快速渗透到叶片背面,达到正打反死的防治效果。

3.内吸传导性好。

嘧菌酯具有很强的内吸传导性,一般施药后能快速被叶片、茎秆和根系吸收并快速传导到植株的各个部位,因此,不但能用于喷雾,也可用于种子处理和土壤处理。

4.持效期长。

嘧菌酯叶片喷施,持效期可达15~20天,拌种和土壤处理持效期可达50天以上,可大大减少喷药次数。

5.混配性好。

嘧菌酯混配性好,可与百菌清、苯醚甲环唑、烯酰吗啉等几十种药剂混配,通过混配不但延缓了病菌的抗药性,也提高了防治效果。

二、适用作物由于嘧菌酯防治病害的范围特别广,可适用于小麦、玉米、水稻等多种粮食作物,花生、棉花、芝麻、烟草等经济作物,番茄、西瓜、黄瓜、茄子、辣椒等蔬菜作物,苹果、梨树、猕猴桃、芒果、荔枝、龙眼、香蕉等果树,以及中药材、花卉等上百种作物。

三、防治对象嘧菌酯可用于防治早疫病、晚疫病、灰霉病、叶霉病、基腐病、霜霉病、疫病、白粉病、炭疽病、灰霜病、黑星病、黑痘病、穗轴褐枯病、白腐病、猝倒病、叶斑病、枯萎病、褐斑病、黄萎病、叶斑病、霜疫霉病等几乎所有真菌病害,尤其对白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、蔓枯病、晚疫病、稻瘟病等多种病害特效,可以达到一喷多治的目的。

四、嘧菌酯的复配1.苯甲·嘧菌酯。

嘧菌酯堪称杀菌剂之王,能够防治几十种真菌性病害,应用广泛大家好。

今天给大家介绍一个药剂,它就是嘧菌酯,它同样也是甲氧基丙烯酸酯类药剂。

嘧菌酯的使用效果比较好,功能非常的全面,成为了全球销量最大的杀菌剂。

因此,他被称为杀菌剂之王。

下面给大家分享一下嘧菌酯的杀菌原理以及它的优势所在。

首先,说说嘧菌酯的杀菌原理。

在病原菌的细胞中有一个部分叫做线粒体,线粒体可以为病原菌的活动提供能量。

线粒体就好比是汽车中的发动机,可以为汽车行驶提供源源不断的动力。

当杀菌剂嘧菌酯进入到病原菌的细胞中。

会阻断线粒体中细胞色素b到细胞色素c之间的电子传递,从而抑制线粒体的呼吸作用。

使得先立体无法产生满足病原菌活动的能量。

这就好比一辆汽车有发动机,但是我们阻断了它的供油系统。

使得发动机无法工作,那么车子自然而然就无法行驶了。

嘧菌酯就是通过这种方式来抑制病原菌的孢子萌发和菌丝的生长,从而起到防治病害的目的。

嘧菌酯优势:嘧菌酯可以广泛地应用在蔬菜,果树,花卉,粮食等多种作物上面。

可以有效的防治。

子囊菌,担子菌,半知菌等真菌带来了几十种病害,例如。

白粉病,霜霉病,早疫病,晚疫病,叶斑病等等。

嘧菌酯还有一个优势就是渗透性非常的强,可以从叶片的正面渗透到叶片的背面,在使用过程中,无需喷施叶片的背面。

我们也无需添加任何其他渗透剂。

嘧菌酯的传导性也非常的好。

可以传导至植株,根,茎,叶等各个部位,形成全方位的防治。

嘧菌酯的时效性也好,既有治疗的作用又可以做保护剂。

保护的作用要比治疗的作用更加突出,因为嘧菌酯的持效期长达15天到20天。

它的有效成分可以长期地附着在叶片的表面,当湿度增加时,叶片就会再次吸收利用。

嘧菌酯还有抗衰老的作用。

提高过氧化物动化酶的活性,促进抗氧化,避免植株出现早衰。

从而实现提高产量和品质的目的。

嘧菌酯使用方法:嘧菌酯一般在早疫病、霜霉病、叶斑病、炭疽病等病害发生的初期施用,用250克/升悬浮液的嘧菌酯1000-1500倍液进行茎叶喷雾,每隔10天左右喷一次,每季作物最多使用3次,具体参看农药标签或使用说明书。

醚菌酯kresoxim-methyl(BAS490F)由巴斯夫公司开发,中国登记为50%醚菌酯WG,商品名为:翠贝Stroby,登记证号:PD20070124。

醚菌酯,为甲氧基丙烯酸酯(strobilurin)类杀菌剂,它源于可食用真菌Strobilurus tenacellus中提取的Strobilurin A (奢球果伞素),自1969年Mugikek等发现其杀菌活性。

经过二十多年的结构优化,终使此类杀菌剂开发成功,在杀菌剂开发史上树立了继三唑类杀菌剂之后又一个新的里程碑。

巴斯夫的醚菌酯于1983年在实验室中合成。

在1995年第一次登记获得使用。

巴斯夫公司开发的醚菌酯具有广谱、持效期长等特点,主要用于蔬菜、小麦、水稻、马铃薯、苹果、梨、南瓜、葡萄、棉花及观赏植物等,对子囊菌纲、担子菌纲、半知菌类和卵菌纲等致病真菌引起的大多数病害都有良好的活性。

使用剂量为50~400g/hm2。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂具有独特的作用机制,它通过锁住细胞色素b和c1之间的电子传递而阻止细胞的ATP合成,从而抑制其线粒体呼吸而发挥抑菌作用。

对14-脱甲基化酶抑制剂、苯甲酰胺类、二羧酰胺类和苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

具有保护、治疗、铲除、渗透、内吸活性,而且能在植物体内、土壤和水中很快降解。

尽管该类杀菌剂作用机理独特,但作用位点单一,病原菌对其产生抗性的速度也很快,如醚菌酯在实际应用1年后就有关于小麦白粉病抗性发生的报道,到2000年抗性孢子(2%~99%)在德国的北部、法国的北部和英国已有大量报道。

另外,2000年在德国的北部、法国的北部和苏格兰已发现对strobilurin类杀菌剂产生抗性的大麦白粉病原菌。

在国内目前对白粉病的防效已有所下降。

同样,国内企业大胆尝试,已有安徽华星化工股份有限公司,获得原药(登记证号:LS20031436)和制剂(30%醚菌酯SC,商品名:百美,登记证号:LS20051933);山东京博农化有限公司,获得制剂(30%醚菌酯WP,商品名:品劲,登记证号:LS20050118);江苏耕耘化学有限公司获得原药(登记证号:LS20031768)登记。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(国外称Strobilurin)是一种仿生杀菌剂,是继苯并咪唑和三唑类之后的一个里程碑式的农用杀菌剂,经过近20年的发展,成为一类非常重要的杀菌剂,在上亿美金销售额的杀菌剂中占有多个就是实证。

这类杀菌剂的先导化合物:嗜球果伞素A(S trobilurin A)和嗜球果伞素B(Strobilurin B)最早是由德国IBWF的T.Anke和Steglich 教授于1977年首次从嗜球果伞(Strobilurus tenacellus,也有译作附胞球果菌)培养液中分离得到的。

这个IBWF(Institute of Biotechnology and Drug Research)就是德国生物技术药物研究所,位于德国凯泽斯劳腾(Kaiserslautern,Germany)大学内。

而实际上,这个Strobilurin A与Musikek等人1969年从霉状小奥德蘑(Oudemansiella mucida)中分离得到的Mucidin极其相似,这个Mucidin具有抗真菌活性。

strobilurin A与mucidin的红外光谱、紫外光谱以及元素组成一致,而旋光不同。

随后Anke等人为了搞清这二者是否为同一物质,进一步研究小奥德蘑(Oudemansiella mucida)并分离到了strobilurin A 外,还得到了结晶状的小奥德蘑素1981年Sedmera等发表了mucidin的结构,将mucidin的构型定为E, E, E 。

而Beck er等人则首次报道了strobilurin A与strobilurin B、oudemansin A结构相似,而且它们的杀菌活性均源于同样的作用机制:通过阻碍细胞色素b和c1这间的电子传递来抑制线粒体呼吸。

1984年Anke和Steglich确定了strobilurin A的立体构型为E, Z, E 。

直到1986年,将mucidin和strobilurin A直接对比才证实了两者的一致性。

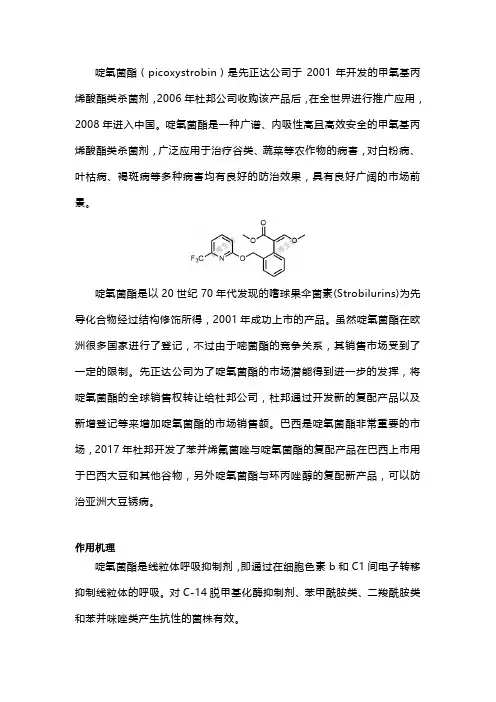

啶氧菌酯(picoxystrobin)是先正达公司于2001年开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,2006年杜邦公司收购该产品后,在全世界进行推广应用,2008年进入中国。

啶氧菌酯是一种广谱、内吸性高且高效安全的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,广泛应用于治疗谷类、蔬菜等农作物的病害,对白粉病、叶枯病、褐斑病等多种病害均有良好的防治效果,具有良好广阔的市场前景。

啶氧菌酯是以20世纪70年代发现的嗜球果伞菌素(Strobilurins)为先导化合物经过结构修饰所得,2001年成功上市的产品。

虽然啶氧菌酯在欧洲很多国家进行了登记,不过由于嘧菌酯的竞争关系,其销售市场受到了一定的限制。

先正达公司为了啶氧菌酯的市场潜能得到进一步的发挥,将啶氧菌酯的全球销售权转让给杜邦公司,杜邦通过开发新的复配产品以及新增登记等来增加啶氧菌酯的市场销售额。

巴西是啶氧菌酯非常重要的市场,2017年杜邦开发了苯并烯氟菌唑与啶氧菌酯的复配产品在巴西上市用于巴西大豆和其他谷物,另外啶氧菌酯与环丙唑醇的复配新产品,可以防治亚洲大豆锈病。

作用机理啶氧菌酯是线粒体呼吸抑制剂,即通过在细胞色素b和C1间电子转移抑制线粒体的呼吸。

对C-14脱甲基化酶抑制剂、苯甲酰胺类、二羧酰胺类和苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

啶氧菌酯具有内吸活性和熏蒸活性,一旦被叶片吸收后,在木质部中移动,随植物体液在运输系统中流动。

在叶片表面的气相中流动,并可以气相直接被叶片吸收,进入木质部。

由于其内吸活性和熏蒸活性,施药后有效成分能够有效再分配和充分传递,比嘧菌酯或肟菌酯有更好的治疗活性。

啶氧菌酯为广谱杀菌剂,主要应用于小麦和大麦上的相关病害防治,主要用于防治麦类的叶面病害如叶枯病、叶锈病、颖枯病、褐斑病、白粉病等,与现有Strobilurin类杀菌相比,对小麦叶枯病、网斑病和云纹病有更强的治疗效果。

啶氧菌酯的优势化合物活性高啶氧菌酯,除了此类化合物均具有的活性基团—甲氧基丙烯酸酯外,还有一个三氟甲基,氟原子是卤素原子中最活跃的,这也导致啶氧菌酯相较于同类化合物,具有更高的杀菌活性。

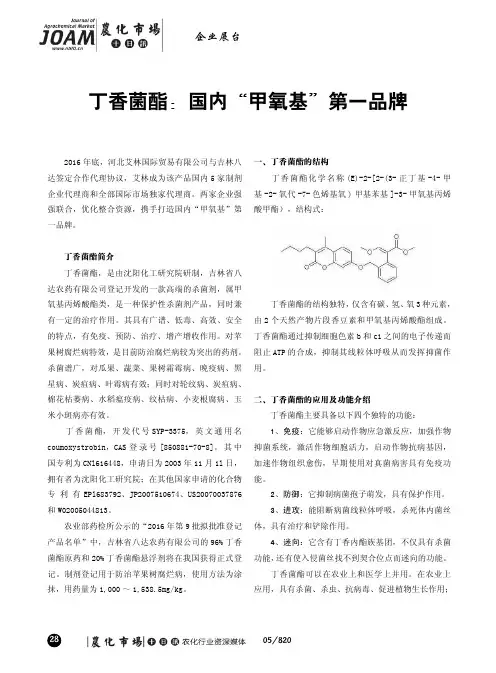

05/820 2016年底,河北艾林国际贸易有限公司与吉林八达签定合作代理协议,艾林成为该产品国内5家制剂企业代理商和全部国际市场独家代理商。

两家企业强强联合,优化整合资源,携手打造国内“甲氧基”第一品牌。

丁香菌酯简介 丁香菌酯,是由沈阳化工研究院研制,吉林省八达农药有限公司登记开发的一款高端的杀菌剂,属甲氧基丙烯酸酯类,是一种保护性杀菌剂产品,同时兼有一定的治疗作用。

其具有广谱、低毒、高效、安全的特点,有免疫、预防、治疗、增产增收作用。

对苹果树腐烂病特效,是目前防治腐烂病较为突出的药剂。

杀菌谱广,对瓜果、蔬菜、果树霜霉病、晚疫病、黑星病、炭疽病、叶霉病有效;同时对轮纹病、炭疽病、棉花枯萎病、水稻瘟疫病、纹枯病、小麦根腐病、玉米小斑病亦有效。

丁香菌酯,开发代号SYP-3375,英文通用名coumoxystrobin,CAS 登录号[850881-70-8]。

其中国专利为CNl616448,申请日为2003年11月1l 日,拥有者为沈阳化工研究院;在其他国家申请的化合物专利有EPl683792、JP2007510674、US20070037876和W020********。

农业部药检所公示的“2016年第9批拟批准登记产品名单”中,吉林省八达农药有限公司的96%丁香菌酯原药和20%丁香菌酯悬浮剂将在我国获得正式登记。

制剂登记用于防治苹果树腐烂病,使用方法为涂抹,用药量为1,000~1,538.5mg/kg。

一、丁香菌酯的结构 丁香菌酯化学名称(E)-2-[2-(3-正丁基-4-甲基-2-氧代-7-色烯基氧)甲基苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯),结构式: 丁香菌酯的结构独特,仅含有碳、氢、氧3种元素,由2个天然产物片段香豆素和甲氧基丙烯酸酯组成。

丁香菌酯通过抑制细胞色素b 和c1之间的电子传递而阻止ATP 的合成,抑制其线粒体呼吸从而发挥抑菌作用。

二、丁香菌酯的应用及功能介绍 丁香菌酯主要具备以下四个独特的功能: 1、免疫:它能够启动作物应急激反应,加强作物抑菌系统,激活作物细胞活力,启动作物抗病基因,加速作物组织愈伤,早期使用对真菌病害具有免疫功能。

河南农业2020年第2期(上)甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是一类具有高效、广谱、安全、促生的新型仿生性杀菌剂,是世界农药界继三唑类杀菌剂之后又一个里程碑式的农用杀菌剂,极具发展潜力和应用前景。

一、作用机理甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的杀菌谱非常广泛,几乎对所有已知的真菌都有防治效果,施用剂量较低。

其作用机制都是通过阻塞细胞色素之间的电子传递,阻碍三磷酸腺苷(ATP) 的产生,干扰真菌体内的能量循环,从而抑制线粒体的呼吸,达到发挥抑菌杀菌的作用。

该杀菌剂对病原真菌有很强的抗菌活性,既能抑制菌丝生长,又能抑制孢子萌发。

二、环境影响 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对动植物非常安全,原因是这类化合物进入动植物体内后在酶的作用下迅速脱酯降解,使其毒力丧失,不会影响植物、昆虫、哺乳动物细胞线粒体的电子传递。

另外,这类杀菌剂的毒性也很低,对大鼠急性经口LD50均>5000 mg/kg,且没有致癌和致突变作用,对环境也有很好的相容性。

如嘧菌酯在土壤中的半衰期为 7~28 d,在光照和微生物的作用下,在土壤中易降解,光解和微生物降解的产物也易在土壤中降解,其在土壤中的流动性很差,且易被快速降解,所以对地下水安全。

嘧菌酯没有挥发性,不易污染大气。

三、促生作用甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂除了对植物真菌性病害有很好的防治效果外,还有一个奇特的特性,就是能够显著地促进植物生长,延缓植物衰老,提高植物产量和品质。

其原理是诱导植物产生生理变化,促进氮肥吸收,增加叶片叶绿素含量,促进光合生产能力;能提高植物过氧化氢酶活性和水杨酸含量来增加植物的抗病水平;能够提高植物抗高温、低温、涝害的能力;能降低乙烯含量,避免叶片早衰,最终促使植物根深叶茂,增加产量和改善品质。

四、抗药性及治理甲氧基丙烯酸酯类是作用靶标比较单一的杀菌剂,极易受病原物单基因或寡基因突变的影响,使药剂毒力下降或完全丧失,表现为抗药性。

该类药剂已被列入高等抗药性风险之列。

目前,已有小麦白粉病菌、黄瓜白粉病菌、黄瓜霜霉病菌、香蕉黑斑病菌、葡萄霜霉病菌对这类杀菌剂的抗药性菌株出现。

吡唑醚菌酯应用技术大全吡唑醚菌酯是兼具吡唑结构的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,1993年由德国巴斯夫公司发现,2001年登记并上市,目前已用于100多种作物上,吡唑醚菌酯自从投放市场以来,杀菌谱广、靶标病菌多、免疫性强、提升作物抗逆性、促进作物生长、抗衰老等等这类杀菌剂的功能都得到验证,并且得到大多数用户的认可,更是各种高产套餐的必备产品。

本文关于产品的应用技术仅供参考。

一、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯有啥关系?醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯称为杀菌剂中的三兄弟,它们都是甲氧基丙烯酸酯类物质。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是以天然甲氧基丙烯酸酯类抗生素为先导化合物开发的一类新型杀菌剂,从下图的化学结构来看,除绿色部分修饰基团的不同,它们都具有甲氧基丙烯酸酯基团(红色圈出部分)。

1、醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯的共同点(1)独特的作用机理。

它们都是病原真菌的线粒体呼吸抑制剂,对于已对甾醇抑制剂(如三唑类)、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

(2)杀菌广谱。

对几乎所有真菌类(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害都显示出很好的活性,如麦类的白粉病、叶枯病、赤斑病、网斑病、黑腥病,水稻的稻瘟病、纹枯病,以及霜霉病、疫病等具有很好的活性,对疫病的防治更显重要。

(3)具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和内吸作用,可以茎叶喷雾、水面施药、处理种子等方式使用。

(4)具有高度选择性。

对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。

二、作用机理及方式线粒体呼吸链1、作用机理通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能量(ATP),最终导致细胞死亡。

所以它也被称为呼吸抑制剂。

作用于线粒体呼吸的杀菌剂较多,但苯氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用的部位与以往所有杀菌剂均不同,因而对于已对甾醇抑制剂如三唑类、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

2、作用方式通过抑制孢子萌发和菌丝生长而发挥药效,具有保护、治疗、铲除、渗透、强内吸及耐雨水冲刷作用。

甲氧基丙烯酸酯类农药一、发现过程甲氧基丙烯酸酯类化合物开始的研究开始于1969年,捷克科学家Musilek等人在一种蘑菇(oudemansiella mucida)中首次发现了strobilurin A ,并将这种物质用于治疗人类的皮肤病。

Oudemansin A是继Strobilurin A之后从腐朽的松木长出的蘑菇中分离出来的具有抗菌活性的天然抗生素。

O Ostrobilurin AOO O oudemansin A随着越来越多具有杀菌活性的β-甲氧基丙烯酸酯类天然抗生素的相继发现,有关其生物活性、结构确证、作用机理和全合成的研究也越来越多,从而也引起了农药公司和研究人员的极大兴趣。

1982年,英国捷利康公司和德国巴斯夫公司最早展开了该方面的研究工作。

捷利康公司人员研究人员在Strobilurin A的结构基础上进行改造,打破其共轭三烯结构,合成了大量的以β—甲氧基丙烯酸酯衍生物为先导的杀菌剂,但仍未达到田间试用的要求。

生测表明含(E)—β—甲氧基丙烯酸酯的化合物具有一定的生物活性,而含(Z)-式的则没有活性。

1986年获得含天然(E)-β-甲氧基丙烯酸甲酯基团的strobilurins合成物的专利权,1992年成功开发出了嘧菌酯(azoxystrobin),并于1996年成功上市.2000年又公布了啶氧菌酯,并于2002年上市。

捷利康公司这类最早专利的发布阻碍了巴斯夫公司对该天然毒性基团的研究工作,但是巴斯夫公司发现了(E)—β-甲氧基丙烯酸甲酯的电子等排体,即(E)—甲氧基亚氨基乙酸甲酯基团。

与合适骨架连接后也能提供活性, 并最终实现了醚菌酯(kresoxim-methyl),在1996年上市。

巴斯夫继1996年向市场推出醚菌酯以来,于2002年、2004年和2007年又成功上市了吡唑菌酯、醚菌胺和肟醚菌胺, 其中吡唑菌酯是目前活性最高的丙烯酸酯类杀菌剂。

拜耳1998年公布了肟菌酯,1999年该产品推向市场。

吡唑醚菌酯吡唑醚菌酯是由德国巴斯夫公司于1993年开发的兼具吡唑结构的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,是该公司继肟菌酯后又开发的此类杀菌剂。

能够防治由多种真菌病原引起的病害。

吡唑醚菌酯的其他中文名:唑菌胺酯通用名为pyraclostrobin,代号BAS500F单剂商品名为Cabrio、Headline、Attitude、凯润(巴斯夫)等CAS登录号:175013-18-0化学名称为:N-[2-[[1-(4-氯苯基)吡唑-3-基]氧甲基]苯基]-N-甲氧基氨基甲酸甲酯结构式为:分子式:C19H18CIN3O4分子量:387.82物理性质:白色至浅米色无味结晶体。

熔点:63.7-65.2℃,密度:1.37,蒸汽压:2.6×10-8Pa(20-25℃);Henry常数5.3×10Pa m3/mol(20℃);分配系数3.99(22℃)。

水中溶解度为2.4mg/L(20%/去离子水)也有报道为1.9 mg/L(20℃)。

有机溶媒中溶解度,(20℃,g/100ml):蒸馏水0.00019,正庚烷0.37,甲醇10,乙腈≥50,甲苯、二氯甲烷≥57,丙酮、乙酸乙酯≥65,正辛醇2.4。

在纯净水(灭菌水)中半衰期为59h,在自然水(非灭菌水)(25℃)的半衰期为56h,在大田土壤中半衰期为2~37d。

毒性:大鼠急性经口LD50>5000mg/kg。

急性经皮LD50>2000mg/kg。

经兔的眼睛与皮肤试验表明,本剂无刺激性。

并且无致畸、致癌、致突变性。

对山齿鹑急性经口LD50>2000mg/kg。

对虹鳟鱼LC50(96 h)>0.006 mg/L。

对蜜蜂无害,LD50>310μg/只(经口)。

环境毒性水中水解半衰期DT50>30天,在pH=5-7(25℃)时稳定。

水中光解半衰期DT50<2hr大田土壤中半衰期DT502~37天.剂型:有20%颗粒剂、20%可湿性粉剂、200g/L浓乳剂、25%乳油及20%水分散粒剂等。

默佳技术资料250克/升嘧菌酯悬浮剂(250g/L Azoxystrobin SC)美国默赛技术公司2010年6月20日250克/升嘧菌酯悬浮剂(重量/容量)产品介绍嘧菌酯(azoxystrobin)是由捷利康公司的科研人员于1992年发现,1996年以Amistar商品名在欧洲首先开发。

目前,该产品已在世界85个国家的80多种作物上登记。

嘧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,是新型高效、广谱、内吸性杀菌剂,具有保护、治疗、铲除、层移和内吸作用。

可用于茎叶喷雾、种子处理、也可进行土壤处理。

该产品几乎对所有的真菌纲(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)的病害如白粉病、锈病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性且与目前已有杀菌剂无交互抗性。

是当前最优秀的杀菌剂。

默赛技术公司MESA TECH INTERNATIONAL INC.250克/升嘧菌酯悬浮剂1 产品化学摘要资料1.1 原药及制剂理化性状中文通用名称嘧菌酯英文通用名称azoxystrobin商品名称默佳 mesastar化学名称 (E)-2-{2-[6(2-氰基苯氧基)嘧啶-4-基氧]苯基}-3-甲氧基丙烯酸酯结构式CA登记号 131860-33-8CIPAC数字代号:571分子式 C22H17N3O5分子量 403.39原药理化性质外观棕黄色固体粉末密度 1.34g/cm3(20℃)熔点 114-116℃蒸气压 1.1×10-13KPa(20℃)分配系数(20℃)LogP=2.5溶解度(20℃,pH5.2)水中溶解度6.7g/L, 正已烷0.057g/L、甲醇20g/L、甲苯55g/L、丙酮86g/、乙酸乙酯130g/L、二氯甲烷400g/L稳定性:纯品在360℃左右分解250克/升嘧菌酯悬浮剂理化性质外观类白色流动性粘稠液体密度或比重 1.09±0.02 g/cm3 (20℃)气味无明显刺激性气味有效成分含量 250±15克/升热、冷稳定性合格(-5℃-+50℃)常温贮存稳定性合格1.2 原药及制剂理化性状250克/升嘧菌酯悬浮剂控制项目指标项目指标嘧菌酯质量浓度(20℃)/(克/升) 250±15悬浮率/%≥90pH值范围 5.0-10.0湿筛试验(通过75µm试验筛)/%≥98持久泡沫量(1min后)/mL ≤40倾倒后残余物的质量分数/%≤ 5.0倾倒性洗涤后残余物的质量分数/%≤0.6低温稳定性合格热贮稳定性合格注:倾倒性、低温稳定性和热贮稳定性试验在正常生产情况下,每3个月至少检验一次。

肟菌酯作者:来源:《农业知识·乡村季风》2014年第11期1.作用机理肟菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,是具有杀菌活性的天然抗生素strobilurin A的合成类似物,对子囊菌类、半知菌类、担子菌类和卵菌纲等都有良好的活性,是具有化学动力学特性的杀菌剂。

它能被植物蜡质层吸附,保护植物表面活性,是一种呼吸抑制剂。

可通过锁住细胞色素b和cl之间的电子传递而阻止细胞ATP合成,从而抑制其线粒体呼吸而发挥抑菌作用。

由于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用位点单一,易产生抗性,为延缓抗性,选用与肟菌酯结构不同、作用机理不同的戊唑醇混配,可减轻对靶标病原菌的选择压力,有利于减轻抗性风险,延长产品生命周期,同时拓宽杀菌谱,有利防治多种作物的病害,减少施药次数,降低防治成本。

2.产品特点肟菌酯不仅杀菌谱广,而且还有保护、治疗和渗透活性,另外,还具有耐雨水冲刷、持效期长等特点。

肟菌酯对白粉病、叶斑病、锈病、霜霉病、立枯病、黑斑病等均有活性,主要用于麦类和水稻作物及葡萄、苹果、花生、香蕉等水果类和黄瓜、番茄、甘蓝等蔬菜作物。

75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂在美国、德国、法国、比利时、乌克兰、哥伦比亚等100多个国家不同作物上获得登记。

3.登记作物及防治对象黄瓜的白粉病、炭疽病,番茄的早疫病,水稻的稻瘟病、稻曲病、纹枯病。

4.毒性肟菌酯原药急性毒性为低毒,对眼睛、皮肤无刺激性,无致敏性。

制剂毒性为低毒,对眼睛、皮肤无刺激性,无致敏性。

5.生态毒性肟菌酯对水生生物鱼、水蚤、藻、非洲爪蟾剧毒和高毒,对陆生生物鸟、蜂、家蚕、蚯蚓低毒至中等毒,对天敌赤眼蜂中等风险性、对蝌蚪低毒。

制剂产品对鸟、蜂、蚕、蚯蚓、土壤微生物低毒,鱼、藻高毒、水蚤剧毒。

6.残留情况根据残留试验报告,低剂量最多施药3次,安全间隔期3天。

高剂量最多施药3次,安全间隔期21天。

7.制剂75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂。

(肖斌)。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂简介甲氧基丙烯酸酯类农药一、发现过程甲氧基丙烯酸酯类化合物开始的研究开始于1969年,捷克科学家Musilek等人在一种蘑菇(oudemansiella mucida)中首次发现了strobilurin A ,并将这种物质用于治疗人类的皮肤病。

Oudemansin A是继Strobilurin A之后从腐朽的松木长出的蘑菇中分离出来的具有抗菌活性的天然抗生素。

OOO strobilurin AO O oudemansin A随着越来越多具有杀菌活性的β-甲氧基丙烯酸酯类天然抗生素的相继发现,有关其生物活性、结构确证、作用机理和全合成的研究也越来越多,从而也引起了农药公司和研究人员的极大兴趣。

1982年,英国捷利康公司和德国巴斯夫公司最早展开了该方面的研究工作。

捷利康公司人员研究人员在Strobilurin A的结构基础上进行改造,打破其共轭三烯结构,合成了大量的以β-甲氧基丙烯酸酯衍生物为先导的杀菌剂,但仍未达到田间试用的要求。

生测表明含(E)-β -甲氧基丙烯酸酯的化合物具有一定的生物活性,而含(Z)-式的则没有活性。

1986年获得含天然(E)-β-甲氧基丙烯酸甲酯基团的strobilurins合成物的专利权,1992年成功开发出了嘧菌酯(azoxystrobin),并于1996年成功上市。

2000年又公布了啶氧菌酯,并于2002年上市。

捷利康公司这类最早专利的发布阻碍了巴斯夫公司对该天然毒性基团的研究工作,但是巴斯夫公司发现了(E)-β -甲氧基丙烯酸甲酯的电子等排体,即(E)-甲氧基亚氨基乙酸甲酯基团。

与合适骨架连接后也能提供活性, 并最终实现了醚菌酯(kresoxim-methyl),在1996年上市。

巴斯夫继1996年向市场推出醚菌酯以来,于2002年、2004年和2007年又成功上市了吡唑菌酯、醚菌胺和肟醚菌胺, 其中吡唑菌酯是目前活性最高的丙烯酸酯类杀菌剂。

拜耳1998年公布了肟菌酯,1999年该产品推向市场。

1994年发现氟嘧菌酯,于2004年投放市场。

1998年发现、2001年上市的咪唑菌酮虽然结构上不同于strobilurins类杀菌剂, 但与strobilurins类杀菌剂具有同样的交互抗性基团, 目前该产品也归于拜耳。

日本盐野义是从事该领域研究最早的公司之一,1993年研究发现的苯氧菌胺, 1999年上市, 成为防治水稻稻瘟病的优良杀菌剂。

二、作用机制甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的活性来源于它们能键合在细胞色素b ( Cytb) 的还原型辅酶Q的氧化位点(Qo位点) , 从而抑制线粒体的呼吸作用, 也因此称为Qo 抑制剂。

细胞色素b是细胞色素bc1复合物的一部分, 位于真菌和其他真核体的线粒体内膜, 一旦某个抑制剂与之键合,将阻止细胞色素b和c1之间的电子传递, 通过阻止三磷酸腺苷(ATP) 的产生, 从而干扰真菌体内的能量循环。

三、结构与活性:3侧链桥strobilurins杀菌剂的活性结构(以嘧菌酯为例)活性基团大致可分为:(1)甲氧基丙烯酸酯类,这类品种有嘧菌酯、啶氧菌酯、烯肟菌酯、苯醚菌酯、UBF-307和嘧螨酯(杀螨剂) ;(2)甲氧基氨基甲酸酯类,这类品种有唑菌胺酯;(3)肟基乙酸酯类,这类品种有醚菌酯和肟菌酯;(4)肟基乙酰胺类,这类品种有:苯氧菌胺、醚菌胺、肟醚菌胺和烯肟菌胺;(5)唑烷二酮类,这类品种有恶唑菌酮;(6)咪唑啉酮类,这类品种有咪唑菌酮;(7)肟基二恶嗪类,这类品种有氟嘧菌酯。

这些活性基团基本处于同一活性水平,并优于其它活性基,当其几何异构体由反式E变为顺式Z时,活性降低;当羰基C=O 变为硫代羰基C=S时,活性亦骤减。

大多数化合物中的活性基团都是与苯环相连接的。

苯环则被视为strobilurins类杀菌剂的桥。

变化较多的是侧链,且侧链大多在活性基团的邻位。

在侧链结构中,有芳氧基、杂芳氧基、芳氧烷基和杂芳氧烷基等,有的还在侧链中引入氟原子、氯原子和三氟甲基等吸电子基团,以优化strobilurins 类杀菌剂的活性。

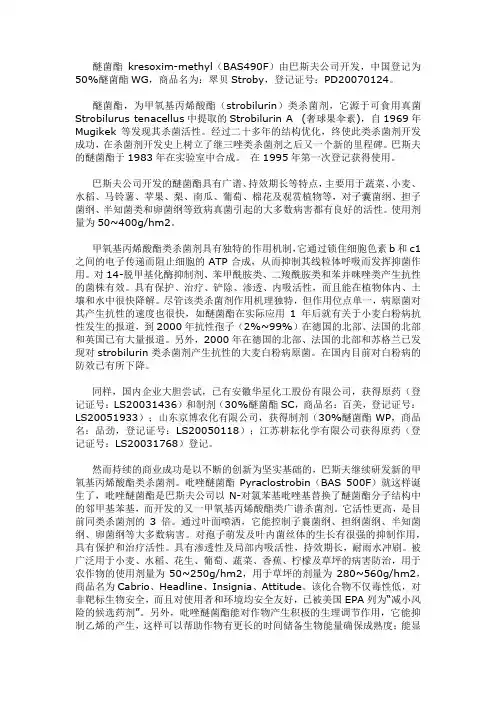

四.甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的品种2009年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂总销售额26.28亿美元,占全球市场的5.7%,占杀菌剂市场23.5%。

销售额较004年增长14.8%。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂主要品种见下表。

活性成分2009年销售额/亿美元上市时间/年公司商品名2009/2004年增长/%嘧菌酯azoxystrobin 9.10 1997 先正达Amistar 12.5 吡唑醚菌酯pyraclostrobin 7.35 2002 BASF Headline、Cabrio、Insignia20.0肟菌酯trifloxystrobin 4.90 2000 Bayer Flint 14.0 氟嘧菌酯fluoxastrobin 1.50 2004 Bayer Flint 71.9 啶氧菌酯picoxystrobin 1.45 2001 DuPont Flint 23.7 醚菌酯kresoxim-methyl 1.30 1996 BASF,Rallis Stroby -6.6 醚菌胺dimoxystrobin 0.5 2004 BASF Swing Gold 58.5 烯肟菌酯enestroburin <0.1 2006 沈阳化工研究院n.a. 苯氧菌胺metaminostrobin <0.1 2000 Shionogi Oribright肟醚菌胺orysastrobin <0.1 2007 BASF Arashi n.a. 唑菌酯pyraoxystrobin <0.1 2009 沈阳化工研究院n.a. 烯肟菌胺SYP-1620 <0.1 2008 沈阳化工研究院n.a. 总计26.28 14.81、嘧菌酯嘧菌酯(Azoxystrobin)是世界上第一个商品化的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

其作用谱广,几乎可以防治所有真菌(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害。

适用于谷物、水稻、葡萄、水果、香蕉、大豆、蔬菜、草坪和观赏植物等。

它在对稻瘟病的防治中,既能抑制稻瘟病菌丝生长,又能抑制孢子萌发,对孢子产生、黑色素合成和孢子致病力等都有显著的影响。

这表明嘧菌酯在稻瘟病菌整个生活史中都能起作用,不仅抗真菌侵入、抗真菌扩展,而且能明显地降低再侵染和初侵染的孢子基数并达到防治病害的目的。

嘧菌酯是目前世界上销量最大的杀菌剂,己在72个国家取得登记,用于防治84种不同作物上的400多种病害。

合成方法:HOH3CO2COMeN NCl ClN NOH3CO2COMeOHN NO OH3CO2COMe2.醚菌酯醚菌酯用于谷物,可有效防治谷物白粉病、锈病、斑枯病,通过混剂可扩大杀菌谱、延缓抗性产生,也可防治水稻上的稻瘟病、纹枯病及葡萄和蔬菜上的霜霉病。

具有保护、治疗和铲除作用。

与其他甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂相比,醚菌酯登记的作物较少,主要用于谷物,其次是葡萄、果蔬和水稻。

在美国,醚菌酯最初用于花卉、苹果、梨和葡萄,后来适用作物不断增加。

白粉病对醚菌酯的抗药性很快就受到关注,但是通过与其他药剂混配使用和合理规范适用频率,在很大程度上延缓了抗性的发生。

由于新品种不断推出和仿制品种的竞争,醚菊酯失去了很大的市场份额。

合成方法:Br 1. Mg2. CuBr·2LiBr2OMeOOMeONH2·HClN OONBS BrNOOOOHONOOO3. 吡唑醚菌酯(唑菌胺酯)吡唑醚菌酯是巴斯夫公司2001年末在欧洲市场推出,与氟环唑复配用于防治谷物病害,在50多个国家登记100多种作物,也可用于非农作物,如草坪和观赏植物,也可与啶酰菌胺混配。

该药具有广谱的杀菌活性,适用作物广泛,主要作物市场是大豆、谷物、玉米、葡萄和果蔬。

Herms 等2002年发现吡唑醚菌酯可提高烟草抗花叶病毒和烟草假单胞杆菌的能力。

2009年吡唑醚菌酯销售额达7.35亿美元。

2009年巴斯夫公司同意孟山都公司使用吡唑醚菌酯用于种子处理剂,2010年在美国登记。

在短短几年,该品种的市场迅速飙升,已列为所有杀菌剂品种市场的第2位,仅次于嘧菌酯。

合成方法:3NO 2ZnCH 3NH 2OHClCOOCH NaHCO 3CH 3N COOCH 3OH(Me)2SO 4CH 3N COOCH 33溴化CH 2BrN COOCH 3OCH 3NNHOClN OO O O N NCl4. 肟菌酯F 3CNOH 3CON COOCH 3肟菌酯2000年由诺华公司开发,不仅杀菌谱广,而且具有保护、治疗、渗透、铲除和杰出的横向传输特性,无内吸活性。

具有耐雨水冲刷和表面蒸发再分配的性能,是广谱的叶面杀菌剂,其高效性及良好的作物选择性使其可有效防治温带、亚热带作物上的病害,不会对非靶标组织造成不良影响,并在土壤和地下水中分解很快。

防治白粉病和叶斑病有特效,也能有效防治锈病、霜霉病、立枯病。

适宜作物为葡萄、苹果、小麦、花生、香蕉、蔬菜和水稻等。

2001年由拜耳公司销售,随后在80多个国家登记并扩大了杀菌谱,主要用于大豆、谷物、玉米、葡萄和果蔬。

销售额稳定增长,但由于竞争激烈,2005—2006年销售额下降,对斑枯病的抗性问题及欧洲的恶劣天气也导致销售额下降,2007年以后销售额上升,2009年达4.90亿美元。

随后肟菌酯的混剂也不断被开发。

合成方法:OKMnO 4COOHO CH 3OHCOOCH 3O COOCH 3NOCH 3Br COOCH 3NOCH 3F 3CNOHNaOCH 3F 3CNOH 3CON COOCH 3ch 3CH ONH ·HCl五、展望甲氧丙烯酸醋类杀菌剂不但具有新颖的作用机制和广泛的杀菌谱、良好的环境相容性, 而且能够提高作物的产量和品质。

在短短10余年时间其已成为农用杀菌剂中的主流产品之一,它的销售市场已超过三唑类,在各类杀菌剂中位列首席。

然而,由于它们作用位点单一,因此杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)将其抗性发展归类为“高风险”,抗性问题已经成为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场的一个重要问题。

因此,通过开展抗性治理、研发复配制剂和科学合理使用等措施延长甲氧丙烯酸酯类杀菌剂的使用寿命己刻不容缓。