甘州古代音乐文化与地方高校课程建设的探索

- 格式:pdf

- 大小:202.95 KB

- 文档页数:3

八声甘州的名词解释八声甘州是中国古代音律中的一个名词。

这个词常常被用来形容音律高雅动人的音乐或歌曲。

八声甘州起源于中国古代文化,它源自于诗经中的一篇名为《甘州》的诗。

在这篇诗中,诗人用了八个音调去描绘了一个忧愁而寂寥的画面,表达了他对乡愁的思念之情。

因此,八声甘州成为了一种代表着深情意境的音律。

八声甘州的名称并不是指这个音律有严格的八个音调,而是在这个音律中循环变化的音调总和为八个。

这八个音调是:宫、商、角、徵、羽、升、降、入。

每一个音调代表了不同的感情和氛围,通过它们的变化,可以表达出丰富的情感。

八声甘州的音调变化是根据中国古代音律理论中的五声学说来进行的,这五声即宫、商、角、徵、羽五个音调,八声甘州在此基础上进行扩展和演绎。

对于有音乐基础的人来说,八声甘州不仅仅是一个名词,而是一种能够表达情感的艺术形式。

它可以通过音调和旋律去表达情绪,让人们在聆听的过程中产生共鸣和共情。

不同的音调和变化组合成了不同的音乐曲目,每一首都有其独特的韵味和魅力。

八音甘州的音律变化与中国传统文化有着紧密的联系,它蕴含着深厚的文化底蕴和民族情感。

在中国古代,八声甘州曾经被广泛应用于音乐和戏曲中。

许多传统音乐和剧目都运用了八声甘州的音律,使得音乐更加动听悦耳,戏曲更能表达出人物的情感世界。

八声甘州不仅仅是一种音律,更是一种文化符号,代表着中国古代人们独特的审美追求和情感体验。

随着时代的演进,八声甘州的音律也得到了更广泛的应用。

不仅在传统音乐中有所体现,在电影配乐、广告音乐等领域也频繁出现。

八声甘州的音律给了这些作品独特的韵味,使得它们更接近人们的内心,融入到日常生活的方方面面。

然而,对于大多数普通人来说,八声甘州可能只是一个不太熟悉的名词。

因此,我们应该更加关注并了解这一古老而美妙的音律。

我们可以通过聆听八声甘州的音乐作品,去感受其中的情感和美感。

同时,也可以通过学习音乐理论,了解八声甘州的基本原理和特点。

这不仅可以丰富我们的音乐欣赏经验,还可以培养我们的审美能力和情感表达能力。

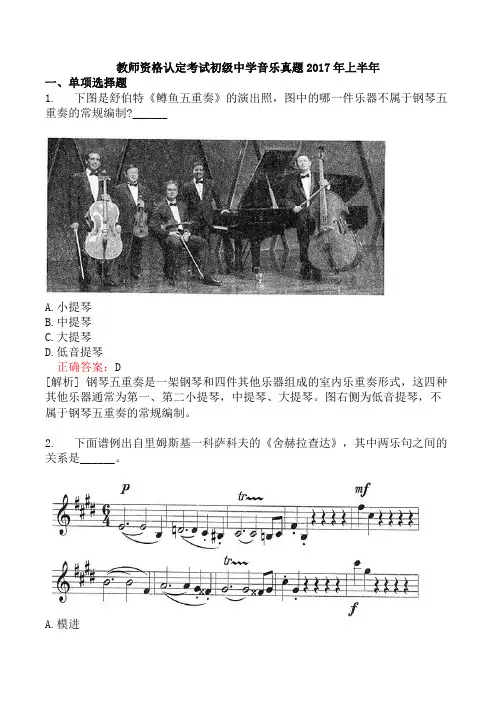

教师资格认定考试初级中学音乐真题2017年上半年一、单项选择题1. 下图是舒伯特《鳟鱼五重奏》的演出照,图中的哪一件乐器不属于钢琴五重奏的常规编制?______A.小提琴B.中提琴C.大提琴D.低音提琴正确答案:D[解析] 钢琴五重奏是一架钢琴和四件其他乐器组成的室内乐重奏形式,这四种其他乐器通常为第一、第二小提琴,中提琴、大提琴。

图右侧为低音提琴,不属于钢琴五重奏的常规编制。

2. 下面谱例出自里姆斯基一科萨科夫的《舍赫拉查达》,其中两乐句之间的关系是______。

A.模进C.变奏D.重复正确答案:A[解析] 通过分析谱例可知,该谱例旋律的第二行是对第一行的上行五度模进。

模进是将歌曲的主题旋律或其他乐句的旋律再或它们的乐节、乐汇等做重复出现,每一次的高度都不相同。

B项模仿指的是相同的旋律(或具有主题意义的旋律声部)在不同声部中先后出现(完成相同旋律或加以变化),或再依次出现音乐材料的不同部分,便形成了前后呼应、层次分明的模仿关系;C项变奏是指在原旋律的基础上加上一些修饰或者围绕原旋律做一些变形,使乐曲具有更丰富的表现形式;D项重复是指把某一音乐材料(原型)原封不动地反复一次或多次。

3. 下面谱例表现的是布谷鸟欢快地飞过山林农田时的情景,适合此段音乐的速度标记是______。

A.AdagioB.LentorgoD.Allegro正确答案:D[解析] A项为柔板,每分钟56拍,速度较慢;B项为慢板,每分钟52拍,比柔板还要慢;C项为广板,每分钟46拍,速度最慢;D项为快板,每分钟132拍,速度比较欢快。

布谷鸟欢快地飞过山林农田的情景与快板节奏更符合。

4. 《阳关三叠》是我国古代的一首琴歌,其中“三叠”的意思是______。

A.有三段歌词B.有三件乐器C.有三个乐章D.变化重复三次正确答案:D[解析] 琴曲《阳关三叠》产生于唐代,是根据诗人王维的《送元二使安西》创作而成的。

三叠指一个曲调变化反复叠唱三次。

八声甘州柳永教案教学设计共3篇八声甘州柳永教案教学设计1八声甘州柳永教案教学设计第一部分:教学要求1. 学生能够理解该诗的文化背景和历史背景。

2. 学生能够理解该诗的主题和篇章结构。

3. 学生能够掌握该诗的词语和句式。

4. 学生能够阅读和欣赏该诗,并能够准确地诵读、抒情。

第二部分:教学内容1. 课文导读教师首先引导学生了解八声甘州诗的背景,让学生理解柳永所处的时代背景和环境,也让学生熟悉了解唐诗宋词,了解文学的历史发展。

2. 词语学习教师指导学生学习诗中难懂的词汇,让学生理解这些词汇在文化背景中的含义。

例如:“甘州”是指陇西地区;“鴈門”是指今天的山西运城。

3. 篇章结构分析教师引导学生分析诗的结构,了解诗的主题和篇章结构,同时指导学生熟练掌握词语和意义。

让学生了解到该诗是描绘了柳永思念家乡和亲人的离愁别绪,同时也反映了中国古代文人的抒情艺术特点。

4. 诵读和欣赏教师指导学生规范地诵读诗歌,熟悉每一句词语的情感表达,让学生通过朗读和欣赏诗歌,深刻地感受到诗歌中表达的思想和情感,表现出中国文人内心的情感疏导。

第三部分:教学过程1. 诗歌解读教师可以向学生讲解该诗的阅读方法,如分析诗词的韵律和意蕴,让学生理解和领悟柳永的意境和情感。

2. 词语解析教师可以通过词语的解析来让学生更深入地了解该诗的背景和文化内涵。

例如,让学生研究“下龙飞”、“马蹄声碎”、“谁怜”等词,了解它们隐含的含义。

3. 生动的讲解教师可以通过生动的故事或图片等方式来讲解本诗,让学生更深刻地理解柳永思念家乡和亲人的情感。

4. 诗歌赏析教师可以通过让学生欣赏名家诵读或直接诵读,让学生更深入地了解诗歌的情感特点,并对古代文人抒情艺术特点有更深入的理解。

第四部分:教学方法1. 听讲和演示教师可以先向学生讲解该诗的文化背景和历史背景,之后可以通过自己的演讲和解析,将诗歌的意境和情感传达给学生。

2. 互动和讨论教师可以通过诗歌的讨论,让学生更深入地了解诗歌特点和表现情感的方式,甚至可以让学生讲解诗歌的主题和篇章结构。

高中音乐民歌文化传承中项目化学习的实践与思考

王婧羽

【期刊名称】《中华活页文选(高中版)》

【年(卷),期】2024()4

【摘要】随着课改的不断深化以及围绕学生素养提升的教学要求不断践行,项目化学习这种长于培养学生综合实践能力、社会与情感能力的教学模式被广泛应用。

在高中音乐的教学中,有大量民歌、民乐以及戏曲等根植于民族文化的素材与作品,在学习这些内容后如何让学生在课堂外能够自主欣赏其他民族音乐并分析其风格形成的文化内因、如何推动学生实践,促进其深度学习与理解文化,达到综合素养提升等问题需要靠项目化学习来实现。

本文为项目化学习中教师自我定位、怎么参与、参与多少、怎么评价等问题提供现实参考,为教师在项目化学习中有效指导和完成教学提供策略。

【总页数】3页(P0215-0217)

【作者】王婧羽

【作者单位】福建省厦门第二中学

【正文语种】中文

【中图分类】G4

【相关文献】

1.民族音乐文化在民族文化传承中的重要性——以山西民歌在高校音乐教育状况分析

2.如何在中小学音乐课堂中融入地方性音乐文化的传承与发展——以左权民歌为例

3.广西民歌的特色在小学音乐教育中的作用与民歌文化的传承

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论先秦音乐文化交流作者:葛恩专来源:《青年文学家》2010年第20期摘要:音乐文化交流在先秦时期已经出现。

西周时期,周公制礼作乐,将我国古代雅乐制度确立,形成了森严的雅乐等级制度。

随着音乐交流的加剧,这种礼乐等级制度逐渐遭到破坏。

本文拟在论述音乐文化交流的基础上,从历史与民族交流的角度入手,阐述古代音乐文化交流对我国传统雅乐体系的破坏与影响。

关键词:中国音乐史古代音乐交流雅乐作者简介:葛恩专(1984—),男,山东日照人,陕西师范大学音乐学院2008级硕士研究生,研究方向音乐文献学。

[中图分类号]:G613.5 [文献标识码]:A [文章编号]:1002-2139(2010)-20-0120-01音乐文化交流是推动音乐发展与各民族之间融合的动力,没有交流,中国音乐的发展将变得非常迟缓。

在我国,音乐文化交流在远古时期就已出现。

一中国与境外的音乐交流,由来已久。

从最早的相关描述音乐交流的文献看,始于黄帝时期。

《吕氏春秋•古乐》载:“昔黄帝令伶伦作为律。

伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间,其长三寸九分而吹之,以为黄钟之宫,吹曰‘舍少’。

次制十二筒,以之阮隃之下,听凤凰之鸣,以别十二律。

”[1]关于其中“大夏”的解释,历来学者多有不同见解。

中国音乐学家王光祈和英国著名学者李约瑟博士均认为,大夏指葱岭之西的一个古国,在今天的阿富汗北部一带。

冯文慈先生则认为:“所谓‘西戎之国’(大夏),虽在中原西北或西部,却仍然在中土之内,也绝不会跑到葱岭之西的地带。

”[2]从冯文慈的相关考证来看,图文并茂,说服力较强。

但不论是今天的阿富汗北部一带,还是现在的昆仑山一带,均属中国的西部地区。

东汉人高诱注释《吕氏春秋•古乐》时说,“大夏”是“西方之山”。

注释《吕氏春秋•本味》时也说,“大夏,泽名,或曰山名,在西北。

”[3]《白虎通义•礼乐》载:“南夷之乐曰兜,西夷之乐曰禁,北夷之乐曰昧,东夷之乐曰離。

浅谈我国古代音乐教育作者:李瑞娟来源:《科学大众·教师版》2019年第03期摘要:在中国音乐教育史上,其历史经验,无论是成功的,还是失败的;无论是菁华,还是糟粕,作为一面历史的镜子,能成为我们今天的音乐教育工作提供有益的借鉴。

关键词:古代音乐教育中图分类号:J609 ; ; ; ; 文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1006-3315(2019)03-103-001中华民族的文化教育,不仅属于人类文明史上发达最早的民族文化教育,而且还具有世界文化史上最悠久的教育传统。

中国有文字可考的历史有4000年,称得上是悠悠文明古国,那么,对于有大约8000年可证的音乐历史而言,其音乐教育的历史传统,相对于文字的教育,则更为久远。

中国作为文明古国,素有“礼乐之邦”的美名而著称于世。

所谓“礼乐之邦”,就是重视包括音乐教育在内的文化教育,并以此为安邦立国必要举措的文明之邦。

其音乐教育传统无论是现在,还是将来,都是一笔值得在批判继承中给予总结、并发扬其优良传统的宝贵文化遗产。

在人类社会发展中,历史之所以能经常成为现实生活的一面镜子,就在于它能够为我们提供各种值得借鉴的历史经验乃至教训。

在文化教育的历史研究中,追溯往古的目的,是为了事今、图今。

自本世纪以来,中国音乐文化在中国深刻的社会变革中,发生了新的文化转型,尤其是与西方音乐文化的交流和碰撞中,形成了新型的音乐教育体制。

在这种转变中,音乐教育领域产生的利弊得失已引起那些关心中国音乐教育,探索、选择新的发展方向,确立自身文化价值的音乐教育界志士的高度重视。

应当承认,近代以来,在与西方音乐文化的交流中,已形成了新型的音乐教育体制,但对传统音乐的重视是不够的。

而且在接受西方音乐教育体制的同时,对其中含有的弊端也缺乏必要的认识。

因此,进一步认识中华民族音乐教育的文化传统呼声日高,它的确是一种现实的需要。

根据现存的有限文物材料,我们已经能够判断,新石器时期早期就可能产生有最初的音乐教育行为。

音乐课程与教学论第1章音乐课程与教学的历史沿革第一节音乐课程的历史发展一、国外音乐课程的历史发展(一)古代音乐课程的产生与发展西方音乐课程产生与发展的历史,可以追溯到很久以前的古希腊时期。

当时,在斯巴达和雅典两种截然不同的教育体系中,产生了不同的课程:斯巴达教育的主要课程是围绕军事体育教育设置的,如赛跑、跳跃、掷铁饼、投标枪、角力等军事五项是最为重要的。

此外还有肉搏术、各种球类、作战游戏、骑马、游泳、使用武器等课程内容,都发展到了很高的阶段。

在奴隶制和商业贸易基础上形成的雅典教育,课程设置则充分体现了和谐教育的思想,其课程内容“七艺”并重,不仅包括了雅典智者派创立的文法、修辞、辩证法课程,还在各种学校里普遍开设了算术、几何、天文和音乐等诸门课程,并有弦琴学校专门教授乐器的演奏。

音乐课程在此产生并得到了很好的发展。

音乐课程之所以能在这一时期获得前所未有的发展,与古希腊哲学家、音乐美学家对音乐价值的发现与肯定不无关系。

从毕达哥拉斯到柏拉图、亚里士多德,很多古希腊的哲学家都对音乐的作用作了深刻的探究与阐述。

毕达哥拉斯学派认为:“音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。

”他们把音乐分为两种不同的类型,即“表现勇敢尚武气质的粗犷、振奋精神的调式和表现温文尔雅气质特征的悦耳、柔和的调式。

由于这些曲调能够在人们心中产生它们所表达的情绪和心情,所以我们可以把音乐看做陶冶性情、慰藉精神痛苦的一种无法估价的手段。

借助音乐的帮助,粗鲁、急躁的性格能够变得温柔、稳重,而沮丧、郁闷的性格则能够训练得活泼、有活力”。

柏拉图在他的《理想国》里论述了音乐对人们的精神、意志的强有力的作用,他认为音乐的作用能渗透人的心灵,可以教育人们达到精神上的和谐并抚慰人们的情绪,音乐的各种调式都起着不同的伦理作用。

而亚里士多德进一步深化了柏拉图的思想,认为音乐不仅有“教育”作用,也有“净化”作用,提出学习音乐能够保持心理健康的观点。

第一章音乐课程概述一、音乐课程的历史发展(一)、我国音乐课程的产生与发展1、古代音乐发展成均是我国最早以音乐为主要内容的学校,大约在五帝时期周代统治阶级强调“礼治,制礼作乐”,建立了大司乐2、封建时期西汉-乐府魏晋-清商署唐代-太乐署、教坊、梨园唐朝-小部音声3、近代音乐发展1901年建立的上海南阳公学附属学校,是我国最早正式设立音乐课程的一所学校。

(二)国外音乐教育的改革与发展1.古代音乐课程的产生与发展(1)古希腊时期斯巴达教育:主要课程是围绕军事体育教育设置的。

赛跑、跳跃、扔铁饼、投标枪、角力。

雅典教育:七艺:文法、修辞、辩证法、算术、几何、天文、音乐毕达哥拉斯认为:“音乐是对立因素的和谐同意,诗人们陶冶情操、慰籍精神的一种无法估价的手段。

”柏拉图认为:“音乐能够渗透人心。

”在《理想国》中论述了音乐对人们的精神、意志的强有力的作用。

亚里士多德进一步深化了柏拉图的思想,认为教育不仅仅有“教育”作用,也有“净化作用”,认为学习音乐能够保持心理健康。

(2)古罗马时期昆体良对古代音乐课程发展的贡献有:他认为课程应该包括:文法、作文与写作、音乐、数学、体育与声调学习(3)中世纪时期中世纪,音乐论文宗教神学的奴仆,直到文艺复兴时期才真正摆脱了宗教的束缚,得到巨大发展。

2.近现代音乐课程的产生与发展(1)美国:洛威尔-梅森“美国音乐教育之父”(2)俄罗斯:列夫-托尔斯泰的”自由教育思想“主张的传播下,音乐课程逐渐作为必修课得到发展(3)德国:一直以来都是作为普通音乐教学的一个重要组成部分(4)日本:明治维新初期确立小学教育中的唱歌课二、音乐课程的概念和特点(一)音乐课程的概念广义的概念:学生在学校获得的全部经验狭义的课程:指各级各类学校为了实现培养目标而开设的学科及其目的、内容、范围、活动、进程等的总和。

主要体现在课程计划、课程标准、教科书中。

分为三个层面:1.总体的课程规划、课程设置2.各科的课程大纲(课程标准、教学大纲)3.课程内容,主要指个课教材以及教学活动(二)音乐新课程的特点1.加强人文教育2.强调课程综合3.注重学生体验4.关注知识更新5.变革学习方式6.培养创新精神7.重建评价机制8.实现民主管理三、音乐课堂教学的艺术价值(一)陶冶情操(二)知识转化(三)愉悦气氛(四)协调整合(五)文化拓展四、音乐课堂教学的类型和结构(一)音乐课堂教学的类型分为单一课和综合课综合课是中学音乐课堂教学的基本类型(二)音乐课堂教学的结构音乐课堂教学结构不是固定不变的,而是随教学目标、教学策略、学习评价不同而变化的第二节音乐课程标准一、音乐课程的性质(一)人文性(二)审美性(三)实践性二、音乐课程的基本理念(一)以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力兴趣是音乐学习的根本动力和终身喜爱音乐的必要前提(二)强调音乐实践,鼓励音乐创造中小学音乐课程中的音乐创造,目的在于通过音乐丰富学生的形象思维,开发学生的创造性潜质。

2023-2024学年江苏省苏州市八年级上学期期末语文试题阅读下面材料,完成相关任务。

丝绸之路,如同一条璀璨的文明长河,孕育出一片富ráo______的艺术绿洲。

这里是边塞诗以及《凉州词》《八声甘州》等词牌曲牌的命名渊源之处。

在古诗词中我们可以领lüè______丝路的风采,感受人文精神和自然景观的完美融合。

①“_______________,_______________”(《使至塞上》)是王维笔下边陲沙漠的浩渺和落日的雄奇;“黑云压城城欲摧,②_______________”(《雁门太守行》)是③__________笔下的塞外奇景和瞬息变幻的战争风云;“国破山河在,④_______________”(⑤《__________》)是杜甫目睹长安沦陷、城池残破的景象,生发出兴衰的感慨;“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干”(《逢入京使》)是岑参跋shè______于丝路,逢回京使者,对帝京、故园相思眷恋的柔情……这些dàn______生在丝绸之路上的“凉州词”,它们或甲,或乙,尽显诗人内心的激情与挣扎,历经千百年的岁月,至今仍在我们心中回响。

1. 根据拼音写出相应的汉字。

①富ráo______ ②领lüè______ ③跋shè______ ④dàn______生2.在文中甲、乙两处横线上依次填入四字短语,最恰当的一项是()A.高亢激昂/欢快奔放B.高亢激昂/低沉悲壮C.欢快奔放/清新明丽D.朴素自然/沉郁顿挫3.将文段中的古诗句及诗题、作者补充完整。

4. 阅读下面一则新闻,完成相关任务。

创建丝路“新奇内容” 全方位感知丝路艺术继“文明的印记——敦煌艺术大展”后,北京民生现代美术馆2024年度巨制“驼铃声响——丝绸之路艺术大展”即将开启。

该展由“文明的印记——敦煌艺术大展”原创制作团队制作,同时也是2024开年重量级年度文化大展。

甘泉雅韵云淡风轻在甘肃省张掖市甘州区民族小学内的一处水泉,它的名字叫甘泉。

甘泉不论是过去,还是现在,都是甘州最有名的水泉之一。

古城甘州的得名,与甘泉有关。

在西魏废帝年间,张掖郡设州,因城中甘泉清澈如玉、明亮似镜、味极甘美,所以将州名定是“甘州”。

以后确定省名时,又将“甘州”的“甘”定为省名“首字”,省名“甘肃”就是取甘州的“甘”字和肃州的“肃”字组合而成。

因此“甘肃”这个省名来源于这里。

据《甘州府志》记载,“城南门内有甘泉庙,层阁上连雉堞,甚宏敞”。

“凭栏远望,长天一空,居延,遮虏类皆指顾间也。

”在《读史方舆纪要》中记载,“甘浚山,中有泉,味甘洌,州以是名。

”在《嘉庆重修一统志》中记述,“甘泉在张掖县西南八十里甘浚山下,味甘冽。

又,城南门内东三十余步,亦有甘泉,北流出城,引以转硙”。

在这些古籍记载,在甘州境内,甘泉有两处,一处在甘州城西南的甘浚山下,甘泉泉水甘冽,西魏因之称张掖为甘州。

另一处甘泉位于城南门内的城墙下,泉水北流出城,能打动石磨,用来磨面粉,形成阿薛渠,灌溉农田,可见当年水流量之大。

现在人们一般认为的甘泉就是从古甘州城墙下流出的这一弘清泉。

泉水分为两翼,一翼为文流,一翼为武派,后建池汇合,并建坊,横额“文武一道”。

据记载,这“汨汨泉水,似玉带飘悠,尽显袅娜;淙淙水声,如缕缕琴声,不绝于耳,更加别致。

”据说该泉泉水夏不增,冬不减,旱不涸,涝不溢;并有严冬不冻,在“三九三”这一天人们清早取水生饮有消炎延寿的说法,并被传为“天泉”。

城内甘泉的出现年代不详,无从考证,但泉上之楼是明嘉靖二十八年(1549年),巡抚杨博都御使主持培土紧靠城墙建造的。

楼檐3丈2尺,与城墙一般高。

甘泉历代都有扩建,清乾隆二十五年至四十三年由甘州知县王廷赞、陶士麟、陈澍先后3次组织工匠补修泮池、桥梁,泉水清洌,甘甜可口,冬暖夏凉,常盈不枯。

在泉源流经过的南城墙脚下,建有用硬木支撑的呈长方形的泉洞,洞前有嘉靖三十七年巡抚御史陈棐在泉边石碑上刻的“有本如是”四个大字,苍劲有力。

论中国古代音乐教育的历史演进一、夏商周时期:音乐教育的系统化和贵族化音乐作为社会文化形态,在古代出现直接从劳动生产过程中形成的劳动号子。

原始音乐广泛出现于宗教祭祀活动。

夏商周时期出现学校的组织机构,确定了教学目标、教学方法和教学对象等。

《孟子》中:夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。

商朝的音乐歌舞是进行政治统治的重要工具。

统治阶级学习音乐教育,是为达到维护阶级统治的目的。

周朝推崇礼乐执教,从对天神的祭祀转移到强调等级制度的社会道德规范。

《周礼春官大司乐》提到:大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。

成均即为古代学校,大司乐即为中国古代的乐官。

有学者将成均解释为以音乐教育为重要内容的学校[1],这是值得商榷的。

因为《周礼》是一部通过官制来表达治国方案的著作,不涉及建立机构。

并且成均之法解释为乐律学理论明显过于狭窄,具体参见刘勇的《成均之法辩》。

[2]二、春秋战国时期:儒家音乐教育思想的一枝独秀春秋战国时期,中国思想史出现了百家争鸣百花齐放的璀璨时代。

音乐教育突破周朝礼乐制度的刚性制约,私学逐渐在各地兴盛。

在儒家、道家、墨家等学派中,最为重视音乐教化功能的是儒家。

儒家学派创始人孔子是音乐教育的倡导者。

孔子花费多年的心血整理古代文献资料,其中对于《诗经》的整理和教授,对于有教无类的教学理念的弘扬和践行,为中国音乐教育的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

孔子认为音乐具有重要的教化功能,能够培育美好的道德品质和提升人的精神生存世界。

他将音乐作为君子六艺(礼、乐、射、御、书、数)的必备环节,列入教育课程,并视为君子成长必不可少的重要技能。

孔子强调礼乐治国,将礼乐并重,并通过礼乐教育贯彻儒家学说仁的道德实质,实现教化民众,治理天下的政治功能。

在《论语阳货》中,子曰:礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?孔子要求从礼仪的玉器、钟鼓等外在形式中发掘所承载的教化内涵。

在这里,孔子对音乐实现了祛魅化和人文化的双重进程,消解音乐与巫术相联系、与鬼神相沟通的形而上的神秘功能,建构了音乐人文化的教化功能。

传统音乐文化进入音乐课堂经验实践【摘要】传统音乐文化作为中国传统文化的重要组成部分,在音乐教育领域中扮演着重要角色。

本文旨在探讨传统音乐文化如何进入音乐课堂,以及其对学生音乐学习的影响。

首先分析了传统音乐文化在音乐课堂的引入方式,接着探讨了传统音乐文化对学生音乐学习的积极影响。

同时强调了传统音乐文化传承与创新的结合对音乐教育的重要性,探讨了传统音乐文化进入音乐课堂的教学方法和教师在其中的角色。

通过对传统音乐文化进入音乐课堂的实践进行总结和分析,得出了其对学生音乐素养提升的有效性,并展望了未来发展方向。

传统音乐文化的传承和发展需要融入到音乐课堂的教学实践中,以促进学生对音乐文化的认知和理解,提升他们的音乐素养水平。

【关键词】传统音乐文化、音乐课堂、学生音乐学习、音乐传承与创新、教学方法、教师角色、效果评估、音乐素养、未来发展。

1. 引言1.1 背景介绍传统音乐文化作为中华民族的传统文化遗产,承载了丰富的历史和文化内涵,具有深厚的民俗底蕴和时代特征。

随着社会的不断发展和变迁,传统音乐文化在当代得到了重新的关注和重视。

作为音乐教育的一部分,传统音乐文化的进入音乐课堂已经成为当今音乐教育领域的一个热门话题。

传统音乐文化的进入音乐课堂,不仅可以帮助学生更好地了解和传承中华民族的传统文化,同时也可以促进学生对音乐的热爱和学习兴趣。

通过将传统音乐文化融入音乐教学中,不仅可以使学生接触到更加丰富多样的音乐形式和风格,还可以提升学生的音乐素养和审美能力。

探讨传统音乐文化进入音乐课堂的经验实践,对于丰富音乐教学内容、激发学生学习热情和提升音乐教育质量具有重要意义。

1.2 研究目的研究目的是明确传统音乐文化进入音乐课堂的意义和影响,探讨如何有效地将传统音乐文化融入现代音乐教育,提高学生对传统音乐的认知和理解,同时推动传统音乐文化的传承与发展。

通过本研究,可以深入了解传统音乐文化对学生音乐学习的影响机制,探讨传统音乐文化如何促进学生音乐素养的提升,为音乐教育工作者提供有效的教学方法和策略。

《古代音乐教育史》课程思政教学策略研究发布时间:2022-08-05T03:28:29.546Z 来源:《中国教师》2022年第3月第6期作者:夏雄军曹凌[导读] 《古代音乐教育史》作为高校音乐教育专业的核心课程夏雄军曹凌湖南师范大学湖南长沙 410081摘要:《古代音乐教育史》作为高校音乐教育专业的核心课程,在课程思政教学改革中有重要的示范作用。

基于此,本文以音乐教育学专题研究中《古代音乐教育史》课程为例,运用文献研究、对比研究等科学研究方法对“课程思政”的深度内涵进行分析和思考,在厘清高校音乐教育和课程思政的内在逻辑的基础上,阐释了《古代音乐教育史》课程思政的时代价值与创造价值,并探究了《古代音乐教育史》课程在高校音乐教育课程思政背景下的教学实践策略,以期为同类“课程思政”教学实践提供参考借鉴。

关键词:《古代音乐教育史》;课程思政;教学实践《古代音乐教育史》是一门交叉性极强的高校音乐教育专业核心课程,讲授内容涉及我国古代各朝代音乐教育形成、发展、传承、变迁等多方面内容,具有极强的综合性、政治性和全面性。

因此,以该课程为研究对象,从课程思政教学系统性路径入手,对课程思政教学的渗透性、适度性、情感性等方面进行有益探索,对完善高等院校音乐类课程思政教学体系建设、进行同类“课程思政”改革有重要的作用,同时对高校培养具有音乐核心素养的“深层次、广泛性、多维度”的创新型音乐类人才也有重要的促进作用。

一、课程思政的内涵阐释:从思政课程到课程思政(一)课程思政的提出我国高校思政课设置从新中国成立之日起,经历了数次重大改革,形成了相对稳定的思想政治课程框架。

实践证明,这些课程的开设在为高校落实立德树人根本任务贡献出巨大力量。

然后,随着时代的发展,高校思政课程也面临着诸多问题,例如部分高校对于思政课程的建设问题认识不到位,一些措施仅仅停留在表面并没有落到实处,没有形成长效的思政育人机制。

笔者认为,其中最关键的在于思政课程教学与专业课程教学的间隙过宽,这将影响思政工作的整体发挥。

(1)源远流长的中华文化好题天天练1.婆罗门曲为天竺f教舞曲,后从西域、中亚诸国传入唐朝,经凉州(甘肃武威)都督杨敬述改制、加工,传入长安后又经唐玄宗修改、润色,更名“霓裳羽衣舞”,风靡一时。

这反映了( )A.民族交融助推文化趋同B.三教合一促进文化繁荣C.丝绸之路成就盛唐气象D.文化交融推动艺术创新2.下表是先秦至宋代一些杰出思想家的代表性主张。

据此能够认定这些人都( )代表人物思想主张表现形式孟子“五有”父子有案、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信董仲舒“五常”仁、义、礼、智、信宋代理学家“四德”忠、孝、节、义A.推动了中国r家思想的多元化B.强调了传统文化中的人伦价值C.意在弥补传统r学文化的缺陷D.改造r学以服务于政治的需求3.明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。

“善书”的流行( )A.确立了理学思想的主导地位B.强化了社会主流的价值观C.阻碍了官方意识形态的推广D.冲击了r家经典的神圣性4.鲁迅先生认为唐朝各民族的文化都有很大的发展,汉族有汉族的文化,但没有扼杀其他民族文化的发展。

因此,鲁迅大力彰显汉唐文化,这其中核心的思想内涵在于( )A.各民族文化发展旗鼓相当B.唐文化雍容华贵兼收并蓄C.中华文明呈开放包容状态D.汉族统治阶级的开明开放5.据学者统计,1861-1900 年间,意识到并忧虑“中国变局”的士大夫不少于 37 位,而反对西学并诉诸文字的士大夫是这个数字的 50-100 倍。

这种现象反映了( )A.天朝上国观念已被摒弃B.民族危机日益加深C.兴办洋务成为社会共识D.传统思想根深蒂固6.《中国传统文化概论》中提到:“每当历史上出现外敌入侵之时,中华民族都能够万众一心地抵御外侮;而每当内乱出现之时,人们往往可以在“中华一体’的民族认同的基础上,捐弃前嫌,团结一致,变分为合,化乱为治。