超融合_技术白皮书_超融合架构

- 格式:doc

- 大小:233.50 KB

- 文档页数:45

FusionCube数据库超融合平台技术白皮书目录2.1系统架构 (2)2.1.1统一管理 (3)2.1.2深度融合 (4)2.1.3弹性扩容 (5)2.1.4预集成 (5)2.2分布式存储软件 (5)2.2.1分布式机头 (6)2.2.2分布式缓存 (6)2.2.3精简配置 (7)2.3高性能SSD存储 (8)2.4高速IB交换网络 (9)2.5可靠网络设计 (9)3.1 E9000机框 (10)3.2 E9000刀片 (11)3.3 10GE交换 (14)3.4 InfiniBand交换 (15)4.1数据库基础设施配置规格指标 (17)4.2 HANA一体机配置规格指标 (18)1 引言当今世界,越来越多的企业采用虚拟化与云计算技术来构建IT系统,提升IT系统的资源利用率,但同时面临如下挑战:●基础设施平台部署和管理复杂,运维费用仍然维持增长趋势●安装部署复杂,硬软件来自多厂商,规划、部署、调优需要丰富的经验支撑●多厂商设备,售后支持界面多,解决问题慢●维护体系庞大(不同厂商硬件设备维护、虚拟平台管理)●小规模数据中心优势不明显(人员要求高,上规模才有优势)●扩充不灵活,业界数据库一体机大多采用固定规格配置,不能按业务需求灵活部署计算和存储资源,不能支持多种数据库。

客户越来越关注成本控制、业务敏捷、风险管控几方面,希望能拥有总成本低、新业务的上线时间快、资源可弹性伸缩、安全可靠、高性能的IT系统。

华为公司全力打造的华为FusionCube数据库超融合基础设施(HuaweiFusionCubeHyper-Converged Infrastructure for Database)正是以计算/存储/网络融合、预集成、高性能、高可靠、高安全、业务快捷部署、统一运维管理、资源水平扩展为其设计理念,充分满足企业未来业务需求,帮助其IT系统转型以更快更好地应对日益激烈的竞争环境,实现与客户的共同成长。

领先的企业级OpenStack云服务提供商超融合一体机产品白皮书智网未来(北京)科技有限公司版权所有侵权必究目录1智网未来 (1)1.1公司简介 (1)1.2业务模式 (1)2超融合一体机解决方案 (3)2.1产品概述 (3)2.2系统架构 (4)2.2.1深度融合 (5)2.2.2预集成 (5)2.2.3自动化运维管理 (6)2.2.4弹性扩容 (7)2.2.5智能资源调度 (7)2.2.6高性能分布式存储系统 (8)2.3云平台基础功能模块 (9)2.3.1云主机 (9)2.3.2镜像 (11)2.3.3云硬盘 (12)2.3.4网络 (13)2.3.5安全 (14)2.4云平台高级功能模块 (15)2.4.1监控告警 (15)2.4.2子账号 (16)2.4.3数据库 (16)2.4.4应用栈 (16)2.4.5计费系统 (16)2.4.6工单 (17)2.4.7企业专享云 (17)2.4.8回收站 (17)3超融合一体机典型应用场景 (19)4超融合一体机产品规格 (20)1 智网未来1.1 公司简介智网未来(北京)科技有限公司,国内领先的企业级OpenStack云服务提供商。

总部位于北京中关村高新技术园区,拥有行业内最专业的研发、运营和服务团队,对云计算、虚拟化、IaaS有着深入理解和多年研发运营经验。

智网未来以OpenStack为契机,与包括Oracle、Canonical、宝德、世纪互联、东软等公司在内的国内外各大软硬件厂商及IT服务提供商建立了紧密的战略合作关系,构建了一套完整的OpenStack服务生态体系,为企业提供基于OpenStack的公有云、私有云、混合云、融合计算等解决方案,为IDC企业提供联合运营服务。

此外,还为客户提供OpenStack的架构咨询、设计、实施、培训、运维等一条龙服务。

截至目前,智网未来已经部署物理服务器超过2000台,运行云主机的规模超过10000台,客户遍及高校、科研院所、新媒体、医疗、IDC、电力、公众服务等领域,在同行业中居于领先地位。

思科 HyperFlex 系统超融合多云平台对您来说,能够因应业务步伐灵活调整的基础设施不可或缺。

无论您要在多云环境中部署企业应用还是容器,都是如此。

采用 Intel® Xeon® 可扩展处理器的思科 HyperFlex™ 系统可提供强大而易用的超融合解决方案,满足您在应用、云及规模方面的任何需求。

思科HyperFlex 系统以思科统一计算系统™(思科 UCS®)为基础,可将云环境的敏捷性、可扩展性和“随增长,随投资”消费模式与本地基础设施的优势结合到一起。

• 适应任何应用:最新版思科 HyperFlex 软件支持多虚拟机监控程序的虚拟化和容器化部署,并已针对众多企业应用进行测试和验证。

• 适应任何云准备:该平台包括用于应用性能监控、应用布置和云移动性的工具,以便您可以设计如何部署应用以及如何根据业务需求将其置于所需的任何位置。

• 适应任何规模准备:此版本的可扩展性更强,具有更大的集群和逻辑可用性区,可有效缓解节点和组件故障的影响。

拉伸式集群可在不同的地理位置之间进行持续部署,而且通过基于云的部署,您可以将设备运送至任何地方并从云端进行安装。

采用 Intel® Xeon®可扩展处理器的思科HyperFlex™ 系统挑战:形势瞬息万变全数字化业务转型由应用提供支持。

如今,您必须支持更广泛的应用部署模式:• 传统企业应用当前维护的是一些整体式组件,但正在向可扩展性更高的、更加类似云环境的组件模式(如表示层)过渡。

• 大数据和分析应用现在日渐普遍,需要具有大量高性能存储的横向扩展架构。

• 基于微服务的原生云架构需要虚拟化和容器化部署。

开发人员正在创建这些应用,以便可通过自动部署和扩展跨多个云运行。

降低复杂性是支持现有应用和新应用、确保服务交付、保持对数据的控制并获得必要性能的唯一方式。

上述要求推升了对超融合解决方案的需求,因为这是交付IT 组织必须提供的广泛支持的最佳方式之一。

FusionCube数据库超融合平台技术白皮书目录2.1系统架构 (2)2.1.1统一管理 (3)2.1.2深度融合 (4)2.1.3弹性扩容 (5)2.1.4预集成 (5)2.2分布式存储软件 (5)2.2.1分布式机头 (6)2.2.2分布式缓存 (6)2.2.3精简配置 (7)2.3高性能SSD存储 (8)2.4高速IB交换网络 (9)2.5可靠网络设计 (9)3.1 E9000机框 (10)3.2 E9000刀片 (11)3.3 10GE交换 (14)3.4 InfiniBand交换 (15)4.1数据库基础设施配置规格指标 (17)4.2 HANA一体机配置规格指标 (18)1 引言当今世界,越来越多的企业采用虚拟化与云计算技术来构建IT系统,提升IT系统的资源利用率,但同时面临如下挑战:●基础设施平台部署和管理复杂,运维费用仍然维持增长趋势●安装部署复杂,硬软件来自多厂商,规划、部署、调优需要丰富的经验支撑●多厂商设备,售后支持界面多,解决问题慢●维护体系庞大(不同厂商硬件设备维护、虚拟平台管理)●小规模数据中心优势不明显(人员要求高,上规模才有优势)●扩充不灵活,业界数据库一体机大多采用固定规格配置,不能按业务需求灵活部署计算和存储资源,不能支持多种数据库。

客户越来越关注成本控制、业务敏捷、风险管控几方面,希望能拥有总成本低、新业务的上线时间快、资源可弹性伸缩、安全可靠、高性能的IT系统。

华为公司全力打造的华为FusionCube数据库超融合基础设施(HuaweiFusionCubeHyper-Converged Infrastructure for Database)正是以计算/存储/网络融合、预集成、高性能、高可靠、高安全、业务快捷部署、统一运维管理、资源水平扩展为其设计理念,充分满足企业未来业务需求,帮助其IT系统转型以更快更好地应对日益激烈的竞争环境,实现与客户的共同成长。

闪存性能非易失性闪存,一般称之为固态硬盘(SSD ),已经从根本上改变了现代存储服务器技术。

固态硬盘对数据中心基础架构的类型同样产生了深远影响,而这些基础架构已成为“云时代”最重要的因素之一。

2000年代末期,虚拟化已经成为推动数据中心实现突破性发展的创新技术。

虚拟化是指在硬件层对应用与工作负载进行抽象,它为按需扩展铺平了道路。

不过,为了使存储系统满足流量要求以实现预期扩展,数据中心还需要集中化网络存储系统,从而造成昂贵、复杂而低效的存储区域网络(SAN )与网络附加存储(NAS )系统。

现在,迎接SSD 的舞台已经搭建完毕。

全闪存阵列问世,进一步增强I/O ,推动虚拟机资源配置性能获得显著改进。

与标准硬盘1相比,SSD 的可靠性提高了15至20倍。

基础架构也得到了简化,因为实现同等性能的配置只需要更少量的磁盘。

瓶颈已由存储转至网络。

与标准硬盘相比,SSD 可实现:可靠性提升Nutanix解决方案简介计算、存储与联网的演变云时代已经到来。

这个时代的主要任务是消除不同资源池,即计算、网络与存储之间的孤岛,最终目标是提供易于使用、具有快速自助服务特点的IT 基础架构,为最终用户提供流畅体验。

这些要求催生了新型数据中心基础架构,也就是超融合基础架构的诞生。

1至1520 倍全新的Web-Scale世界超融合基础架构将计算与存储融合为单一构建模块。

这种构建模块已成为数据中心万兆以太网的标配。

存储层通常以SSD为基础,实现高速读取/写入,这种特点也是确保此类解决方案正常运行的关键所在。

在虚拟化时代的传统配置中,计算与存储资源互相分离。

所有数据都存储于硬盘内,硬盘位于基于硬件的一对存储控制器后,控制器负责操纵存储功能,包括存储池、存储协议与特性,如删除重复数据、压缩、时间点备份或快照等。

典型配置通常只有两部存储控制器,因此各部控制器都必须进行优化,使其负载不超过50%。

如果一部控制器发生故障,另一部控制器将接管其工作,以实现高可用性。

超融合技术白皮书自上世纪90年代中后期开始,以大型机、小型机、大型数据库、集中式存储与业务高可用软件组成的IT架构适应了当时的数据大集中趋势,传统IT设备制造商在这一阶段得到了迅猛的发展,集中式的部署模式带来了对硬件性能、高可靠性及扩展性的需求增加。

2003年左右,服务器虚拟化技术开始普及,以VMware为代表的虚拟化软件厂商引领数据中心由物理硬件数据中心向虚拟化数据中心转变。

服务器虚拟化技术有效控制了数据中心内服务器数量规模的膨胀,提高了服务器的利用效率,并且,利用虚拟机迁移等技术大大降低了数据中心对服务器RAS特征的依赖。

服务器虚拟化技术的大规模应用使得业务系统的部署呈现由Unix 小型机平台迁移到x86 + 虚拟化 + 集中存储架构的趋势,x86刀片服务器 + 虚拟化 + 集中式存储阵列成为这一时期数据中心的主宰。

主流传统IT架构如下图:X86服务器虚拟化已经得到普遍应用和认可。

小机用户集中在部分金融、医疗、和制造业等客户,而且因为成本高昂、架构封闭、不易运维等痛点,也正在逐步切换至X86服务器平台。

同时客户普遍使用虚拟化技术来提高可靠性和可用性,提升了服务器的资源利用率。

使用集中式外部存储。

服务器本地没有存储能力,通过FC交换机连接至集中式存储,集中式存储的特点是通过双控机头或者多控机头连接磁盘柜,所有IO路径通过机头来控制。

以方案集成的形式交付。

IT架构通常涉及众多厂商和品牌,设备种类多。

通常由集成商做系统集成来交付完整解决方案,后续运维无法实现一个管理软件实现全部配置、管理、监控功能。

随着企业业务规模的不断扩张,尤其是云计算大潮来临,IT平台的规模和复杂程度出现大幅度的提升,业务对IT基础架构的灵活性、可扩展性以及快速上线的能力提出了更高的要求,传统IT数据中心架构的弊端也逐渐显现,具体表现为:(1) 架构复杂,管理困难,策略分散(2) 集中式存储扩展性差,造成了存储割裂及竖井化(3) 高昂的成本支出(4) 业务部署速度缓慢超融合基础架构(HCI)是一种软件定义的IT基础架构,可虚拟化传统“硬件定义”系统的所有元素。

华为FusionCube HCI超融合平台技术白皮书前言概述本文档介绍了华为FusionCube 3.2 虚拟化超融合基础设施(FusionCube Hyper-converged Virtualization Infrastructure,以下简称FusionCube 3.2 HCI)的产品价值、产品架构、高性能、线性扩展、系统安全以及系统可靠性。

借助本手册,您可以全面了解FusionCube 产品。

读者对象本文档主要适用于以下工程师:●营销工程师●技术支持工程师●维护工程师符号约定在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

“注意”不涉及人身伤害。

目录前言 (ii)1产品概述 (1)2产品价值 (2)3产品架构 (4)3.1FusionSphere 场景架构 (5)3.1.1架构 (5)3.1.2典型配置 (6)3.1.3组网 (9)3.1.4工作原理 (9)3.2 Vmware 场景架构 (10)3.2.1 架构 (11)3.2.2 典型配置 (11)3.2.3 组网 (14)3.2.4 工作原理 (15)4分布式存储 (16)4.1架构概述 (17)4.2关键业务流程 (20)4.2.1数据路由 (20)4.2.2IO 路径 (21)4.2.3Cache 机制 (23)4.3存储管理 (25)4.3.1存储集群管理 (25)4.3.2存储服务化 (26)4.4数据冗余 (26)4.4.1多副本 (26)4.4.2Erasure Code (27)4.5特性介绍 (28)4.5.1SCSI/iSCSI 块接口 (28)4.5.3 快照 (31)4.5.4共享卷快照 (32)4.5.5一致性快照 (32)4.5.6链接克隆 (33)4.5.7多资源池 (34)4.5.8QoS (35)4.5.9存储双活 (35)4.5.10存储异步复制 (36)5硬件设备平台 (38)5.1机架服务器平台 (38)5.1.1RH1288 V3 机架服务器 (38)5.1.2RH2288H V3 机架服务器 (39)5.1.3RH5885H V3 机架服务器 (40)5.1.4 1288H V5 机架服务器 (41)5.1.5 2288H V5 机架服务器 (42)5.1.6 2488 V5 机架服务器 (43)5.1.7 2488H V5 机架服务器 (44)5.2 E9000 刀片服务器平台 (44)5.2.1 E9000 机框 (44)5.2.2 E9000 刀片 (45)5.2.3 高性能交换板 (50)5.3 高密服务器平台X6800/X6000 (53)5.3.1 X6800 机框 (53)5.3.2 X6800 服务器节点 (54)5.3.3 X6000 机箱 (58)5.3.4 X6000 服务器节点 (59)6安装部署和运维管理 (61)6.1自动化部署 (61)6.1.1FusionCube Builder (61)6.1.2系统初始化 (63)6.1.3设备自动发现 (64)6.2统一运维管理 (65)6.2.1业务发放管理 (66)6.2.2一键式运维 (67)6.2.3Call Home (70)7性能和可扩展性 (72)7.1系统高性能 (72)7.1.2分布式SSD Cache 加速 (73)7.1.2.1Read/Write Cache (74)7.1.2.2大块Pass Throught (76)7.1.3硬件加速 (77)7.2线性扩展 (77)7.2.1存储平滑扩容 (78)7.2.2性能线性扩展 (78)7.2.3一键式扩容 (79)7.3FusionCube 分布式存储相对于传统SAN 的性能优势 (80)7.3.1更高的性能 (80)7.3.2线性Scale-up/Scale-out (81)7.3.3大池POOL (83)7.3.4SSD Cache vs SSD Tier (84)8系统可靠性 (86)8.1数据可靠性 (86)8.1.1块存储集群可靠性 (86)8.1.2数据一致性 (87)8.1.3数据冗余保护 (87)8.1.4快速数据重建 (88)8.1.5数据存储多路径 (88)8.2硬件可靠性 (89)8.3系统亚健康增强 (89)8.4备份与恢复 (93)8.5容灾恢复 (95)8.5.1双活解决方案 (96)8.5.2异步复制解决方案 (97)9系统安全 (98)9.1系统安全威胁 (98)9.2总体安全框架 (99)9.2.1网络安全 (100)9.2.2应用安全 (101)9.2.2.1权限管理 (101)9.2.2.2Web 安全 (101)9.2.2.3数据库加固 (102)9.2.2.4日志管理 (102)9.2.3 主机安全 (103)9.2.3.1 操作系统加固 (103)1 产品概述随着数据不断增长以及互联网业务的兴起,新兴业务的激增、业务数据呈现几何倍数增加,传统服务器+存储的架构已经无法很好满足业务发展需求,分布式、云化技术应运而生。

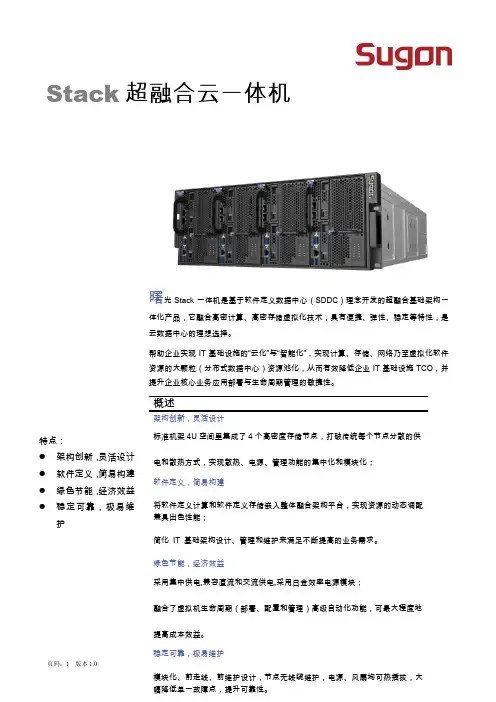

曙光Stack 一体机是基于软件定义数据中心(SDDC )理念开发的超融合基础架构一体化产品,它融合高密计算、高密存储虚拟化技术,具有便捷、弹性、稳定等特性,是云数据中心的理想选择。

概述架构创新,灵活设计标准机架4U 空间里集成了4个高密度存储节点,打破传统每个节点分散的供电和散热方式,实现散热、电源、管理功能的集中化和模块化;软件定义,简易构建将软件定义计算和软件定义存储嵌入整体融合架构平台,实现资源的动态调配兼具出色性能;简化 IT 基础架构设计、管理和维护来满足不断提高的业务需求。

绿色节能,经济效益采用集中供电,兼容直流和交流供电,采用白金效率电源模块;融合了虚拟机生命周期(部署、配置和管理)高级自动化功能,可最大程度地提高成本效益。

稳定可靠,极易维护帮助企业实现IT 基础设施的“云化”与“智能化”,实现计算、存储、网络乃至虚拟化软件资源的大颗粒(分布式数据中心)资源池化,从而有效降低企业IT 基础设施TCO ,并提升企业核心业务应用部署与生命周期管理的敏捷性。

Stack 超融合云一体机多种节能设计电源效率持续提升,支持220AC、-48VDC、240HVDC等多种供电模式,支持Active-standby工作模式风扇功耗低,节点风阻小、散热效率高,通过集中冗余风扇模块,有效降低风扇散热能耗;弹性化实现计算、存储、网络的线性扩展,并且可以快速融入到现有环境中。

自动化高度融合的一体化架构产品,依托集成的软件堆栈,可以很方便的实现自动化部署、维护和管理,交付整体解决方案。

恢复能力,安全性强大的容错机制和企业级高可用性保证系统的不间断进化;高可用性:利用企业级vSphere HA、vMotion、DRS和Virtual SAN 来确保计算层和存储层高度可用;内置的安全策略:管理员只需单击一下鼠标,即可为虚拟机提供保护;高密度、高扩展性超高存储密度,4U空间最大支持400TB本地存储;较传统机房IT设备密度提升一倍以上;单节点支持前置IOM模块,后置2个半高pcie3.0x8扩展;支持多种存储控制器、网络控制器选择,千兆、万兆、光口、电口、SAS、RAID等多种组合功能特性优势配置规格机箱TC4600T机箱机箱外形特征4U高密度节点类型4个双路存储节点电源模块4个后置1200W冗余模块,白金效率,支持2+2或3+1冗余。

即买即用的企业级私有云背景随着商业技术的不断发展,科技在当今商业领域占据着越来越重要的地位。

和过去相比,CIO们和IT领导者可以为企业提供更多的商业价值。

但机遇往往与风险并存,CIO们在不久的将来会面临新的挑战:1.业务敏捷响应CIO必须把重点从维护转移到创新,他们需要一个敏捷的基础架构来响应创新业务的更新,来推动企业的发展。

2.业务高可用无论该业务系统在商业运行中的重要程度,任何计划外的停机导致业务系统中断都是不可接受的。

为了保障业务的高可用性,必须要有一个可靠的基础设施。

3.大数据随着业务的发展,业务数据会成指数级增长,CIO需要一个更为有效的技术手段来访问数据及保障数据安全。

传统的IT基础设施是由网络、存储、操作系统和业务系统组成。

但在过去几年IT技术已经发生了改变,虚拟化和云计算成为了重要技术,软件定义数据中心已经成为IT建设的趋势。

通过X86服务器虚拟化技术,IT服务的交付变得更可靠、更敏捷。

最近几年,“云计算”已经成为了最热门的技术,然而,对于企业的CIO来说,建设企业私有云的最佳方案是什么?云宏超融合一体机可以快速低成本地为您建立企业级专有云,让您数据中心的基础架构更灵活、更容易扩展。

什么是超融合服务器超融合是通过软件定义基础架构整合计算、存储、网络和虚拟化资源。

这和传统的融合架构相反,传统的融合架构中,计算、存储、网络和虚拟化资源通常被分别控制,各个模块完成单一功能。

超融合技术是业界最先进的灵动架构体系,满足客户所需求的扩展灵活、简单易用,集中化管理要求。

早期基础架构的整合只是通过SANS,刀片服务器来达到共享存储的目的,但这种方案通常涉及大量的资金。

超融合基础架构的目标是提供更为简易的方式,它通过软件定义存储和服务器虚拟化的整合,以替代传统SAN存储的方式来建设数据中心。

超融合更注重基于低成本的X86服务器来达到数据的管理和控制。

传统架构VS超融合架构通常来说,传统架构通过三层架构来实现服务器虚拟化:服务器、集中存储和网络。

白皮书从使用VMware vSAN 应对当下最紧迫的数据中心挑战的公司学习经验vSAN超融合架构应用白皮书此IDC 白皮书概括介绍了因为需要解决今天依然存在的传统数据中心挑战而导致产生的数据中心基础架构新趋势。

此外,该白皮书还针对最近的一项IDC 问卷调查发表了见解,该调查的受访者是运行软件定义的超融合解决方案VMware vSAN 的各类客户。

这项问卷调查在2017 年下半年进行,目的是了解在生产环境中部署的VMware vSAN 提供的真正价值。

现状概述业务运营的节奏看起来在不断加快;无论企业在何处运营,都必须能够与客户顺畅互联,在做出决策时利用实时数据分析,并提升企业员工的工作效率。

旨在推动盈利能力提升并创造新收入来源的全新业务计划也为许多公司带来了显著变化。

毫无疑问,IT 部门需要应对这些新的需求,他们专注于降低成本、提升敏捷性、将流程与数字化时代的新形势保持同步,从而推动数据中心运维转型。

重新思考企业基础架构的设计一直是此类转型的重要部分。

IT 团队正在逐步消除对效率低下/灵活性差的基础架构孤立小环境的依赖,改用自动化程度高、软件定义的解决方案来实现私有云的构建。

这有助于结束数十年来数据中心效率低下的局面,并为使用DevOps 方法对应用进行现代化改造创造一个理想的环境。

对于进行这种转型的IT 团队而言,共享存储是其重点关注的领域。

的确,IT 团队越来越迫切地希望找到主导当今数据中心、基于物理SAN 的解决方案的替代方案。

这里要澄清的是,在超过20 年的时间里,基于物理SAN 的存储解决方案一直为数据中心提供了切切实实的优势。

直到最近,这些解决方案都还是对恢复能力、虚拟机移动性和高性能具有较高要求的IT 团队唯一真正的选择。

虽然物理SAN 的优势毋庸置疑,也经过了验证,但与几年前相比,它们往往会出现一些在如今的数据中心中不太合理的劣势。

这些劣势包括成本、复杂性以及需要SAN 专业人员进行管理。

深信服超融合架构技术白皮书深信服科技有限公司2015年10月版权声明深圳市深信服电子科技有限公司版权所有,并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。

本文档中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明外,其着作权或其它相关权利均属于深圳市深信服电子科技有限公司。

未经深圳市深信服电子科技有限公司书面同意,任何人不得以任何方式或形式对本文档内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责条款本文档仅用于为最终用户提供信息,其内容如有更改,恕不另行通知。

深圳市深信服电子科技有限公司在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但深圳市深信服电子科技有限公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

信息反馈如果您有任何宝贵意见,请反馈至:信箱:广东省深圳市学苑大道1001号南山智园A1栋邮编:518055电传获得最新技术和产品信息缩写和约定修订记录目录深信服超融合架构技术白皮书1 前言1.1 IT时代的变革1.2 白皮书总览2 深信服超融合技术架构2.1 超融合架构概述2.1.1 超融合架构的定义2.2 深信服超融合架构组成模块2.2.1 系统总体架构2.3 aSV计算虚拟化平台2.3.1 概述2.3.2 aSV技术原理2.3.3 aSV的技术特性2.3.4 aSV的特色技术2.4 aSAN存储虚拟化2.4.1 存储虚拟化概述2.4.2 aSAN技术原理2.4.3 aSAN存储数据可靠性保障2.4.4 深信服aSAN功能特性2.5 aNet网络虚拟化2.5.1 网络虚拟化概述2.5.2 aNET网络虚拟化技术原理2.5.3 aNet功能特性2.5.4 深信服aNet的特色技术3 深信服超融合架构产品介绍3.1 产品概述3.2 产品定位4 深信服超融合架构带来的核心价值4.1 可靠性4.2 安全性4.3 灵活弹性4.4 易操作性5 超融合架构最佳实践前言IT时代的变革20世纪90年代,随着Windows的广泛使用及Linux服务器操作系统的出现奠定了x86服务器的行业标准地位,然而x86服务器部署的增长带来了新的IT基础架构和运作难题,包括:基础架构利用率低、物理基础架构成本日益攀升、IT管理成本不断提高以及对关键应用故障和灾难保护不足等问题。

白皮书2016年三月新一代超融合数据平台新一代超融合数据平台2016年三月内容思科面向新一代应用和数据的平台 (3)思科Cisco HyperFlex HX 数据平台:消除存储竖井 (3)系统架构 (4)运作方式 (5)数据分配.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (5)数据操作6数据优化8数据去重8内联压缩9日志架构式的数据分配对象 (9)数据服务 (10)自动精简配置 (10)系统快照 (10)快速克隆 高效利用空间 (10)数据可用性 (11)数据再平衡 (11)结论 (11)详细信息 (12)白皮书2016年3月新一代数据和应用平台应用需求决定了IT 系统架构的发展变化。

客户端变化着的需求又使服务器,存储系统及网络架构之间的关系随之变化。

虚拟化环境和第一代超融合系统虽然解决了一些问题,但同时也衍生出新的数据竖井,没能展现出大规模的数据扩展功能。

除此以外,还缺少生命周期管理特性和强大的数据安全保证功能。

深信服超融合架构技术白皮书深信服科技有限公司年201510月版权声明深圳市深信服电子科技有限公司版权所有,并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。

本文档中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明外,其著作权或其它相关权利均属于深圳市深信服电子科技有限公司。

未经深圳市深信服电子科技有限公司书面同意,任何人不得以任何方式或形式对本文档内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责条款本文档仅用于为最终用户提供信息,其内容如有更改,恕不另行通知。

深圳市深信服电子科技有限公司在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但深圳市深信服电子科技有限公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

信息反馈如果您有任何宝贵意见,请反馈至:信箱:广东省深圳市学苑大道1001号南山智园A1栋邮编:518055电话:9传真:9您也可以访问深信服科技网站:获得最新技术和产品信息缩写和约定修订记录修订版本号作者日期备注2015-10肖先东目录深信服超融合架构技术白皮书1前言 ................................................. 错误!未定义书签。

未定义书签。

错误!时代的变革 .................................................. IT未定义书签。

错误!白皮书总览 ....................................................2深信服超融合技术架构 ................................. 错误!未定义书签。

未定义书签。

错误!超融合架构概述 ................................................未定义书签。

错误!超融合架构的定义 ..............................................未定义书签。

深信服超融合架构技术白皮书深信服科技有限公司2015年10月版权声明深圳市深信服电子科技有限公司版权所有,并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。

本文档中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明外,其著作权或其它相关权利均属于深圳市深信服电子科技有限公司。

未经深圳市深信服电子科技有限公司书面同意,任何人不得以任何方式或形式对本文档内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责条款本文档仅用于为最终用户提供信息,其内容如有更改,恕不另行通知。

深圳市深信服电子科技有限公司在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠,但深圳市深信服电子科技有限公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

信息反馈如果您有任何宝贵意见,请反馈至:信箱:广东省深圳市学苑大道1001号南山智园A1栋邮编:518055电话:9传真:9您也可以访问深信服科技网站:获得最新技术和产品信息缩写和约定修订记录目录深信服超融合架构技术白皮书1前言................................................. 错误!未定义书签。

IT时代的变革.................................................. 错误!未定义书签。

白皮书总览.................................................... 错误!未定义书签。

2深信服超融合技术架构................................. 错误!未定义书签。

超融合架构概述................................................ 错误!未定义书签。

超融合架构的定义 .............................................. 错误!未定义书签。

深信服超融合架构组成模块 ...................................... 错误!未定义书签。

系统总体架构.................................................. 错误!未定义书签。

aSV计算虚拟化平台............................................. 错误!未定义书签。

概述错误!未定义书签。

aSV技术原理................................................... 错误!未定义书签。

aSV的技术特性................................................. 错误!未定义书签。

aSV的特色技术................................................. 错误!未定义书签。

aSAN存储虚拟化................................................ 错误!未定义书签。

存储虚拟化概述................................................ 错误!未定义书签。

aSAN技术原理.................................................. 错误!未定义书签。

aSAN存储数据可靠性保障........................................ 错误!未定义书签。

深信服aSAN功能特性 ........................................... 错误!未定义书签。

aNet网络虚拟化................................................ 错误!未定义书签。

网络虚拟化概述................................................ 错误!未定义书签。

aNET网络虚拟化技术原理........................................ 错误!未定义书签。

aNet功能特性.................................................. 错误!未定义书签。

深信服aNet的特色技术 ......................................... 错误!未定义书签。

3深信服超融合架构产品介绍............................. 错误!未定义书签。

产品概述...................................................... 错误!未定义书签。

产品定位...................................................... 错误!未定义书签。

4深信服超融合架构带来的核心价值....................... 错误!未定义书签。

可靠性........................................................ 错误!未定义书签。

安全性........................................................ 错误!未定义书签。

灵活弹性...................................................... 错误!未定义书签。

易操作性...................................................... 错误!未定义书签。

5超融合架构最佳实践................................... 错误!未定义书签。

1.1IT时代的变革20 世纪 90 年代,随着 Windows 的广泛使用及 Linux 服务器操作系统的出现奠定了 x86服务器的行业标准地位,然而 x86 服务器部署的增长带来了新的 IT 基础架构和运作难题,包括:基础架构利用率低、物理基础架构成本日益攀升、IT 管理成本不断提高以及对关键应用故障和灾难保护不足等问题。

随着X86 服务器性能的提升,通过将 x86 系统转变成通用的共享硬件基础架构,充分挖掘硬件的潜力,提高硬件的利用效率,有效的降低硬件和运营成本,并且简化运维降低管理成本,最终帮助用户把更多的时间和成本转移到对业务的投入上。

随着云计算和虚拟化技术向构建新一代数据中心方向发展,关键以虚拟化为基础,实现管理以及业务的集中,对数据中心资源进行动态调整和分配,重点满足企业关键应用向X86 系统迁移对于资源高性能、高可靠、安全性和高可适应性上的要求,同时提高基础架构的自动化管理水平,确保满足基础设施快速适应业务的商业诉求,支持企业应用云化部署。

云计算其实并不是一种新的技术,而是在一个新理念的驱动下产生的技术组合。

在云计算之前,企业部署一套服务,需要经历组网规划,容量规划,设备选型,下单,付款,发货,运输,安装,部署,调试的整个完整过程。

这个周期在大型项目中需要以周甚至月来计算。

在引入云计算后,这整个周期缩短到以分钟来计算。

IT 业有一条摩尔定律,芯片速度容量每 18 个月提升一倍。

同时, IT 行业还有一条反摩尔定律,所有无法追随摩尔定律的厂家将被淘汰。

IT 行业是快鱼吃慢鱼的行业,使用云计算可以提升 IT 设施供给效率,不使用则会拖慢产品或服务的扩张脚步,一步慢步步慢。

我们现在正处于一场几十年未见的企业级数据中心革命性转变中,究其核心,这一转变是由“软件”基础设施的崛起而驱动。

虚拟机、虚拟网络和存储设备能够以高速自动化的方式分配与重新配置,不会受到非动态设置的硬件基础设施的限制,在“软件定义数据中心”的模型下,用户首先考虑的是应用,根据应用的模式便可灵活的调配其所需的IT基础架构资源,也就是通过软件化的方式实现硬件资源调配。

深信服的超融合架构是软件定义数据中心下的一套非常成熟的解决方案,除满足上面所述的虚拟化,标准化和自动化诉求外,秉承深信服公司产品的优秀基因,向您提供简单易用,安全可靠的产品。

1.2白皮书总览本书介绍的内容大致如下:第一章、在前言部分,给您对云计算,云平台有一个概括性的认识,并对本文档的阅读给出指导。

第二章、讲述超融合架构中的主要功能模块,各个功能模块的技术细节介绍。

第三章、介绍深信服超融合架构涵盖的产品。

第三章、向您介绍深信服超融合架构中的技术在为客户带来的核心价值。

第四章、分享超融合架构在客户中的实际应用场景,并给出深信服超融合架构产品的体验途径,非常欢迎您来试用。

2.1超融合架构概述2.1.1超融合架构的定义超融合基础架构,是一种将计算、网络和存储等资源作为基本组成元素,根据系统需求进行选择和预定义的一种技术架构,具体实现方式上一般是指在同一套单元节点(x86服务器)中融入软件虚拟化技术(包括计算、网络、存储、安全等虚拟化),而每一套单元节点可以通过网络聚合起来,实现模块化的无缝横向扩展(scale-out),构建统一的资源池。

2.2深信服超融合架构组成模块2.2.1系统总体架构深信服超融合架构图深信服超融合架构在基于底层基础架构(标准的X86硬件)上将计算、存储、网络、安全软件化,通过这种软件化的方式,即计算虚拟化aSV、存储虚拟化aSAN、网络虚拟化aNet,构建了数据中心里所需的最小资源单元,通过资源池中的最小单元,提供了数据中心IT基础架构中所需的全部资源。

后续章节,会针对超融合架构中的三大功能模块:aSV、aSAN、aNet所涵盖的产品技术来做详细说明。

2.3aSV计算虚拟化平台2.3.1概述计算资源虚拟化技术就是将通用的 x86 服务器经过虚拟化软件,对最终用户呈现标准的虚拟机。

这些虚拟机就像同一个厂家生产的系列化的产品一样,具备系列化的硬件配置,使用相同的驱动程序。

虚拟机的定义:虚拟机 (Virtual Machine) 是由虚拟化层提供的高效、独立的虚拟计算机系统,每台虚拟机都是一个完整的系统,它具有处理器、内存、网络设备、存储设备和BIOS,因此操作系统和应用程序在虚拟机中的运行方式与它们在物理服务器上的运行方式没有什么区别。

虚拟机与物理服务器相比:虚拟机不是由真实的电子元件组成,而是由一组虚拟组件(文件)组成,这些虚拟组件与物理服务器的硬件配置无关,关键与物理服务器相比,虚拟机具有以下优势:抽象解耦1.可在任何 X86 架构的服务器上运行;2.上层应用操作系统不需修改即可运行;分区隔离1.可与其他虚拟机同时运行;2.实现数据处理、网络连接和数据存储的安全隔离;封装移动1.可封装于文件之中,通过简单的文件复制实现快速部署、备份及还原;2.可便捷地将整个系统(包括虚拟硬件、操作系统和配置好的应用程序)在不同的物理服务器之间进行迁移,甚至可以在虚拟机正在运行的情况下进行迁移;深信服的超融合架构解决方案中的计算虚拟化采用aSV虚拟化系统,通过将服务器资源虚拟化为多台虚拟机。