对沈阳地区地震危险性贡献量最大的潜在震源区的确定

- 格式:pdf

- 大小:558.77 KB

- 文档页数:5

地震危险性概率分析计算方法简介1.地震统计单元—地震带对场点的地震危险性贡献设有N 个地震带对场点地震危险性有贡献,而第n 个地震带在点的某地震动年超越概为P n (Z ≥z ),则场点总的年超越概率为:∏=≥=≥N1n z n -1-1z ))(()(Z P Z P式中,Z 为地震动参数;z 为给定的地震动参数。

地震带是地震活动性分析的基本单元,它应具有统计上的完整性和地震活动的一致性。

考虑某一地震带,其地震时间过程符合泊松过程,在T 年内的4级以上地震年平均发生率为v 则有:VTK K VT P -k e!)(=其中P k 为该地震带内未来T 年内发生K 次地震的概率。

地震带内大小地震的比例遵从修正的Gutenberg-Richter 震级—频度关系,相应的震级概率密度函数为:()[]()[]οοβββM M M M M f u -----=ex p 1ex p )(m其中,β为地震带b 值的2.3倍,M u 为地震带的震级上限。

2.地震带内潜在震源区的地震危险性分析假定在每一个地震带的各个潜在震源区内,地震活动水平和强度的分布是相对均匀的。

潜在震源区的地震空间分布系数是与震级有关的,记为f l,mj ,其物理含义为发生一次震级为m j ± 0.5△m 的地震的条件下,次地震落在第l 个潜在震源区的概率。

该分布系数可反映地震带内地震空间分布的非均匀性,对指定震级档,此分布系数在整个地震带内是归一的。

即对不同震级档有:1=∑=SN 1l jm ,l f其中,N s 为地震带内能够发生m j ± 0.5△m 级地震的潜源区总数。

根据泊松分布模型和全概率定理,一个地震带所发生的地震在场点所产生的地震动Z()()⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧≥•--=≥∑⎰⎰⎰∑==S mj N l N j l l m l j dxdyd f z Z P S f m P v z Z P 11,E |)(exp 1)(θθ超越给定值z 的概率为:P (m j )为地震带内地震落在震级档m j ± 0.5△m 内的概率:()()⎪⎭⎫⎝⎛∆=22m sh m f m P j m j ββ 以上两式即为计算一个地震带内发生的地震在场点产生地震动的年超越概率公式。

工程场地地震安全性评价技术规范GB 17741-19991999-04-26发布1999-11-01实施国家质量技术监督局发布前言本标准是根据中国地震局现行《工程场地地震安全性评价工作规范》和该规范1994年实施以来所积累的经验制定的。

制定本标准的目的是为了贯彻《中华人民共和国防震减灾法》,切实做好建设工程场地及区域地震安全性评价工作。

制定本标准时,广泛听取了我国工程界、地震界技术专家和管理专家,以及国家地震烈度评定委员会委员的意见。

本标准由中国地震局提出并归口。

本标准起草单位:中国地震局地球物理研究所、地质研究所、工程力学研究所。

本标准主要起草人:胡聿贤、时振梁、冯启民、张裕明、金严、杜玮、吴为民。

1 范围本标准规定了工程场地地震安全性评价的技术要求和技术方法,适用于新建、扩建、改建建设工程、大型厂矿企业、大城市和经济建设开发区的选址、确定抗震设防要求、制定发展规划和防震减灾对策。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 50267-1997 核电厂抗震设计规范GBJ 7-1989 建筑地基基础设计规范JGJ 83-1991 软土地区工程地质勘察规范3 定义本标准采用下列定义。

3.1 本底地震background earthquake一定地区内没有明显构造标志的最大地震。

3.2 场地相关反应谱site-specific response spectrum考虑地震环境及场地条件影响得到的地震反应谱。

3.3 地震带seismic belt地震活动性与地震构造条件密切相关的地带。

3.4 地震地质灾害earthquake induced geological disaster在地震作用下,地质体变形或破坏所引起的灾害。

3.5 地震动参数ground motion parameter地震引起地面运动的物理参数,包括加速度、反应谱等。

建设部关于发布国家标准《城市抗震防灾规划标准》的公告中华人民共和国建设部公告第628号现批准《城市抗震防灾规划标准》为国家标准,编号为GB50413-2007,自2007年11月1日起实施。

其中,第1.0.5、3.0.1、3.0.2(1)、3.0.4、3.0.6、4.1.4、4.2.2、4.2.3、5.2.6(1、2、3)、6.2.1、6.2.2、7.1.2、8.2.6、8.2.7、8.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部二〇〇七年四月十三日中华人民共和国国家标准GB 50413-2007 城市抗震防灾规划标准Provisions for Technical Standard of Urban Planning on Earthquake Resistance and Hazardous Prevention××××-××-××发布××××-××-××实施×××××××××发布前言本标准是根据建设部《关于印发<二00二~二00三年度工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2003]102号)的要求,由北京工业大学抗震减灾研究所会同有关的规划、设计、勘察、研究和教学单位编制而成。

在编制过程中,编制组开展了专题研究和试点研究,调查总结了近年来国内外大地震的经验教训,总结了我国二十多年来城市抗震防灾规划编制和实施的经验和教训,充分吸收了当前城市抗震防灾规划的研究成果和实践经验,采纳了地震工程的新科研成果,考虑了我国的经济条件和工程实践,并在全国范围内广泛征求了有关规划、设计、勘察、科研、教学单位及抗震管理部门的意见,经反复讨论、修改、充实,最后经审查定稿。

地震安全性评价的问题及对策刍议摘要:随着地震安全性评价理论的成熟及工程经验的积累,地震安全性评价工作取得很大进展,但是在理论和工程实践方面仍存在一些局限性。

本文基于现有研究,分析和总结了现阶段地震安全性评价工作中存在的问题和不足,并探讨和提出了一些相对应的改进办法及工作建议。

关键词:地震;安全性评价;危险性分析;问题;建议总结历次地震灾害的经验教训可知,地震引起的建筑物和工程设施倒塌破坏是导致人员伤亡和经济损失的主要原因,因此,只有使建筑物和工程设施具备适当的抗震能力才能有效减轻地震造成的人员伤亡和经济损失。

一般而言,建设工程抗震设防涉及从工程的选址规划一直到竣工验收的全过程,确定科学合理的抗震设防要求是抗震设防的基础,只有按抗震设防要求和抗震设计规范进行严格的设计和施工,才能保证建筑物具备一定的抗震能力。

基于这个目标,地震安全性评价工作应运而生,其目标是针对未来可能发生的强震,从工程上着眼为设计提供抗震依据,并力求在最经济的条件下,使建、构筑物具有足够抗震性能的设防标准,从而减轻地震对建筑物和构筑物的破坏。

1.地震安全性评价概述地震安全性评价是对工程建设场地所进行的地震烈度复核、地震危险性分析、设计地震动参数(包括加速度、设计反应谱、地震动时程曲线)确定,地震小区划、场址及周围地震地质稳定性评价、场地震害预测等工作,是确定建设工程应该达到什么样的抗震设防要求和采取什么样的工程抗震设防措施的重要基础性工作。

近年来我国针对地震安全性评价的研究与应用工作取得较大进展。

地震安全性评价的主要内容包括:工程场地和场地周围区域的地震活动环境评价、地震地质环境评价、断裂活动性鉴定、地震危险性分析、设计地震动参数确定、地震地质灾害评价等。

依据评价对象不同,可将工程场地地震安全性评价工作划分为以下四个等级:Ⅰ级工作,包括地震危险性的概率分析和确定性分析、能动断层鉴定、场地地震动参数确定和地震地质灾害评价;Ⅱ级工作,包括地震危险性概率分析及地震小区划;Ⅲ级工作,包括地震危险性的概率分析、场地地震动参数确定和地震地质灾害评价;Ⅳ级工作,是对需要进行地震烈度复核者进行地震危险性分析。

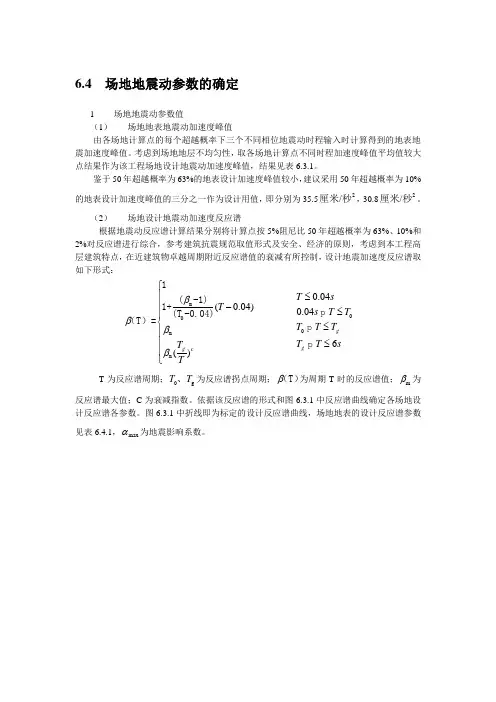

6.4 场地地震动参数的确定1 场地地震动参数值(1) 场地地表地震动加速度峰值由各场地计算点的每个超越概率下三个不同相位地震动时程输入时计算得到的地表地震加速度峰值。

考虑到场地地层不均匀性,取各场地计算点不同时程加速度峰值平均值较大点结果作为该工程场地设计地震动加速度峰值,结果见表6.3.1。

鉴于50年超越概率为63%的地表设计加速度峰值较小,建议采用50年超越概率为10%的地表设计加速度峰值的三分之一作为设计用值,即分别为35.52/厘米秒,30.82/厘米秒。

(2) 场地设计地震动加速度反应谱根据地震动反应谱计算结果分别将计算点按5%阻尼比50年超越概率为63%、10%和2%对反应谱进行综合,参考建筑抗震规范取值形式及安全、经济的原则,考虑到本工程高层建筑特点,在近建筑物卓越周期附近反应谱值的衰减有所控制,设计地震加速度反应谱取如下形式:(0.04)()g c T T Tββββ⎧⎪⎪-⎪⎨⎪⎪⎪⎩m 0m m 1(-1)1+(T -0.04)(T )=000.040.046g g T s s T T T T T T T s≤≤≤≤T 为反应谱周期;0g T T 、为反应谱拐点周期;β(T )为周期T 时的反应谱值;m β为反应谱最大值;C 为衰减指数。

依据该反应谱的形式和图6.3.1中反应谱曲线确定各场地设计反应谱各参数。

图6.3.1中折线即为标定的设计反应谱曲线,场地地表的设计反应谱参数见表6.4.1,max α为地震影响系数。

2结果分析本次工作地震动参数确定的50年超越概率为10%的结果与由《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》确定该工程设计基本地震加速度(0.05g)相比较高,主要原因为获得了对沧口断裂活动性新研究成果的认识,增加了沧口潜在震源区,突出了近场区的地震危险性贡献。

设计地震分组(第二组,0.40s)有所差别主要原因是建筑物不同地层对基岩谱放大结果所致。

3场地地震动时程合成结果对归准的5%阻尼比的50年超越概率水平为63%、2%场地设计反应谱依据以上强度包络函数分别合成了不同场地三个不同相位的地表加速度时程共12条,如图6.4.1、6.4.2。

地震科普知识竞答题答案安全知识竞赛题库(五)一、填空题(每空1分,共50分)1.《中华人民共和国防震减灾法》于1997 年12 月 29 日经第八届全国人民代表大会常务委员会第29次会议通过,自 1998 年 3 月 1 日起施行。

2.防震减灾工作实行预防为主、防御与救助相结合的方针。

3.防震减灾工作由各级人民政府统一领导。

4.新建、扩建、改建建设工程,对地震监测设施或者地震观测环境造成危害,又未依法事先征得同意并采取相应措施的,情节严重的,可以处五千元以上十万元以下的罚款。

5.县级以上人民政府应当把防震减灾工作纳入当地国民经济和社会发展计划,逐步增加防震减灾事业所需经费投入。

6.地震安全性评价工作必须纳入基本建设管理程序,并在建设项目可行性研究阶段或者规划选址阶段进行。

7.设计单位必须按照抗震设防要求和抗震设计规范进行抗震设计;施工单位必须按照抗震设计进行施工。

8.地震灾害预防措施,包括工程性预防和非工程性预防。

9.地震监测工作实行专业台网(站)监测与群测群防相结合的原则。

10.制定城市规划,应当充分考虑当地的地震构造环境。

选择工程建设场地,必须避开活动断裂。

11.地震安全性评价结果必须经省或者国家地震安全性评定委员会评审通过,并由地震行政主管部门审查批准抗震设防要求,作为抗震设防依据。

12.各级教育行政主管部门应当加强对中小学生的防震减灾知识教育,开展防震、避震训练。

13.跨越地震活动断层的公路、铁路(地下铁路)、输油(气)管线、通讯光(电)缆和远距离调(输)水管线等重大建设工程,应当按照国家有关规定采取相应的防御措施。

14.破坏性地震发生后,省地震行政主管部门应当会同建设、民政等有关部门进行地震灾害损失的调查、评估工作。

15.重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,必须进行地震安全性评价。

16.县级以上人民政府有关部门在审批或者核准建设项目时,对可行性研究报告或者项目申请报告中缺少抗震设防要求的,不予批准。

中外重大工程抗震设防标准的确定石树中;余湛;沈建文【摘要】重大工程的抗震设防是工程地震界共同关注的重要课题.本文分析比较国内外重大工程抗震设防标准和设计地震动参数的确定方法.文中提出以下建议:管理部门对技术细节不宜规定太细,应鼓励对安评技术开展深入的理论和应用研究;对于行业规范尚未给出明确设防标准的,管理部门宜给出暂行的最低标准;恰当处理概率法和确定性方法得到的结果,协调安评的结果和抗震设计规范给出的设防标准.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2008(000)010【总页数】5页(P28-32)【关键词】重大工程;抗震设防标准;地震安全性评价【作者】石树中;余湛;沈建文【作者单位】浙江省地震局,杭州,310013;同济大学,上海,200092;上海市地震局,上海,200062【正文语种】中文【中图分类】P315.9我国防震减灾法规定,“重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,必须进行地震安全性评价;并根据地震安全性评价的结果,确定抗震设防要求,进行抗震设防。

”随着国家大规模经济建设的展开,地震安全性评价(以下简称“安评”)工作在我国得到了规范的开展。

本文以下用“重大工程”泛指需进行安评的建设工程。

随着我国的改革开放,我国和世界各国经济交往迅速增加。

我国的工程公司可能承担国外的重大工程,国内的重大工程也可能由外国公司参与设计。

由于各国的国情不同,抗震设防标准的确定上会存在某些差异。

本文拟通过介绍比较国内外重大工程抗震设防标准与设计地震动参数的确定方法,为国内重大工程设计地震动的确定提供参考。

在我国,抗震设防的基础工作由中国地震局负责。

作为一般工业与民用建筑抗震设防依据的烈度或地震动参数区划图由中国地震局编制。

重大工程安评从业单位资质的审批、安评技术规范的编制,安评报告的评审以及评审以后的审批均由中国地震局及其下属部门管理。

由此造成的我国安评最明显的优点是“统一”。

安评的工作内容由安评规范规定,安评中使用的计算软件也由“标准软件”制约,安评报告的写法也有一定要求。

第30卷 第2期物探化探计算技术2008年3月收稿日期:2007-04-26 改回日期:2007-09-20文章编号:1001)1749(2008)02)0120)05地震安全性评价方法及其应用石林珂,孙懿斐,岳安平,王俊梅(华北水利水电学院,河南郑州 450011)摘 要:根据建筑场地地震安全性评价工作的要求,结合实际工程讨论了场地地震安全性评价工作的技术思路、区域及近场区地震地质调查、地震活动性分析、地震地质背景、地震动衰减关系、地震危险性概率分析、场地地震动设计参数的确定等。

经研究认为,在研究区域中存在发生七级左右地震的地质背景,本场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ó类。

在研究中同时得到的场地设计地震动参数,可供设计部门参考。

关键词:工程场地;地震安全性评价;设计地震动参数中图分类号:P 63114 文献标识码:A0 前言工程场地地震安全性评价是以地震的震源、传播路径、场地条件为基础,从工程的角度来研究地震的发生和发展规律,以及地震发生后的传播、衰减规律和场地地震效应。

也就是对工程场地未来可能遭遇的地震影响进行评价,其目的是为工程结构抗震设计提供依据。

因此,这项工作对于实现防震减灾目标和服务于经济建设,具有十分重要的意义。

为此,结合工程实例,作者在本文中介绍了工程场地地震安全性评价工作的方法与过程,以及它们的应用。

某工程拟建建筑物主体为框架结构,楼高28层,由住宅楼、写字楼构成。

为给建筑设计部门提供工程结构抗震设计依据,作者开展了本场地的地震安全性评价工作。

1 研究内容及技术思路(1)广泛收集该地区地震地质及地震活动性方面的有关资料和前人研究成果,并对场区(半径不小于150km 范围)和近场区(半径25k m )范围,进行野外地震地质调查。

(2)对历史地震对场区的影响,和近代地震的活动进行深入研究,对场地地震危险性进行评估。

(3)根据剪切波速度测试结果及有关土力学参数,建立场地土动力学模型。

第四章地震危险性分析第四章地震危险性分析地震危险性分析的定义定义:是指某一场地(或区域、地区、国家)在一定时期内可能遭受到的地震影响程度。

区分:危险性是一种风险;危害性是指在此风险而产生的损害;易损性在给定地震反应下,构件、结构或其它事物出现各种极限状态的条件概率或可能性。

地震危害性地震危险性易损性概念:4.1 (Hazard):(Risk) :(Vulnerability):= * Risk Hazard VulnerabilityDisaster第四章地震危险性分析地震危险性分析方法确定性方法是指地震危险性评定的结果都是确定的,不具有可能性或概率含义。

主要包括两种方法:地震构造法和最大历史地震法地震构造法工作步骤:根据区域地震地质资料,鉴别对厂址有影响的区域构造、地震构造区、活动构造。

根据构造区内、外已经发生过的最大地震、活动断裂带的长度或者分段长度,确定构造区或活动断裂上的最大潜在地震;将最大潜在地震沿活动断裂或地震构造区的边缘迁移至离厂址最近处,利用地震动衰减关系估算最大潜在地震在厂址所引起的最大地面运动值(通常为和反应谱)4.24.2.1a)1.2.3.PGA地震构造区分区图第四章地震危险性分析最大历史地震法根据厂址历史上所遭受的最大地震烈度确定最大地面运动值(通常为和反应谱)本底地震(辽宁周边级)工程实例:在确定辽宁核电站厂址地震动参数时,应用了以上方法。

地震动峰值加速度衰减关系最大历史地震法:历史上该厂址所受的最大地震影响烈度为度,因此,将烈度转换成加速度后可得厂址地震加速度为两种确定性方法结果:最大值为(来自本地地震)b) PGA + 5.5PGA=254e 0.872M (R+15)-1.732689gal.177gal第四章地震危险性分析概率方法是由()提出,特点是综合了地震活动在时间、空间和强度方面的统计特征,建立严格的数学模型,在场地地震危险性指标方面,采用了极值理论中的超越概率和平均重现期的概念。

漠河北潜在震源区最大潜在地震发生概率评估康健;王卓;黄艳;刘双;孙海峰;缪祥财【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2016(037)006【摘要】AnMS 6.6 magnitude earthquake occurred in the north of Mohe County, border between China and Russia, on October 14, 2011. To disclose the impact of this earthquake on the surrounding region, the potential seismic source zone was redevised and its spatial distribution function was recounted. A new predicted result was given by using the seismic risk probability analysis method and the G—R relationship. The new result shows that, in the next 100 years, the earthquake occurrence probability ofMS 7.0, in the north of Mohe County, is 0.073 and the recurrence period is 1 316.%2011年10月14日中俄边境漠河以北发生6.6级地震,为了真实反映该地震对于周边地区的影响,进行潜在震源区划分,并重新统计空间分布函数,采用地震危险性概率分析方法,利用G—R关系,预测漠河北潜在震源区未来100年7.0级地震发震概率为0.073,重现周期为1316年。

【总页数】6页(P32-37)【作者】康健;王卓;黄艳;刘双;孙海峰;缪祥财【作者单位】中国哈尔滨150090黑龙江省地震局;中国哈尔滨150090黑龙江省地震局;中国哈尔滨150090黑龙江省地震局;中国哈尔滨150090黑龙江省地震局;中国哈尔滨150090黑龙江省地震局;中国黑龙江163002大庆市地震局【正文语种】中文【相关文献】1.对长春市区贡献量最大潜在震源区的确定 [J], 雷焕珍;张仁鹏;王希燕;孟宪莹2.对沈阳地区地震危险性贡献量最大的潜在震源区的确定 [J], 赵晓辉3.大庆断褶带最大潜在地震发生概率评估 [J], 康健;韦庆海;张立忱;余中元;赵斌;刘青松4.交城断裂带北段最大潜在地震发震概率评估 [J], 李自红;曾金艳;冉洪流5.如何确定对场地地震危险性贡献量最大的潜在震源区 [J], 韩竹军;张裕明;于贵华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。