地震危险性分析与地震区划

- 格式:ppt

- 大小:227.50 KB

- 文档页数:43

地震灾害风险分析地震灾害是地壳运动引起的一种自然灾害,常常给人们的生活和财产带来巨大的破坏。

为了减少地震灾害可能带来的风险和损失,地震灾害风险分析成为了重要的研究方向。

本文将从地震的概念、影响因素以及风险分析的方法等方面进行阐述。

一、地震的概念地震是指地壳中由于地球内部能量的释放而引起的地面震动。

地震是地球表面年平均发生次数最多的自然灾害之一,常常造成严重的生命财产损失。

地震可以分为自然地震和人工地震。

自然地震是由于地球内部构造发生变化释放能量而引起的,例如板块运动、火山活动等;人工地震是由于人类活动引起的,例如地下核试验、水库注水等。

二、地震的影响因素地震的发生受多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1.地震带:地震带是指地壳断裂带或构造带,是地震较为频繁的区域。

地震带与板块边界有密切关系,例如环太平洋地震带、喜马拉雅地震带等。

2.地震震源深度:地震震源深度是指地震发生的深度,它可以影响地震的传播和破坏范围。

浅源地震对地表破坏较大,而深源地震对地表破坏较小。

3.地壳构造:地壳构造是指地壳的构造特征,例如板块运动、褶皱、断层等。

地壳构造的不稳定会增加地震的发生概率和破坏力度。

4.地震波传播路径:地震波是地震能量传播的方式,它受到地壳岩石性质、地形地貌等因素的影响。

不同地质条件下,地震波的传播路径存在差异,从而影响地震的破坏程度。

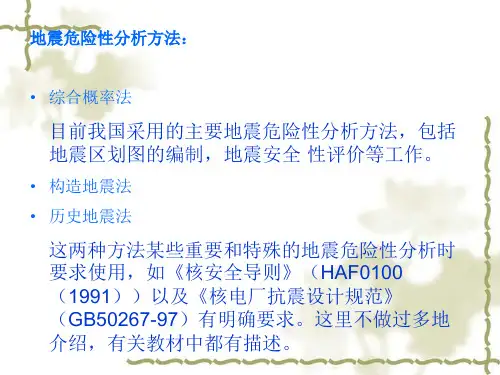

三、地震风险分析的方法地震风险分析是用来评估地震可能造成的危害程度和损失的方法,主要有以下几种:1.地震危险性评估:地震危险性评估是通过分析历史地震数据、地震带分布、地震活动性等因素,评估某地区地震发生的概率和强度,从而确定地震的危险性等级。

2.地震易损性评估:地震易损性评估是通过分析建筑物、基础设施及人口密度等因素,评估地震发生后物理损失和经济损失的可能性。

通过对不同建筑结构、土壤条件等进行评估,可以确定不同区域和建筑的易损性等级。

3.地震风险评估:地震风险评估是综合考虑地震危险性和地震易损性,评估地震可能造成的风险等级。

《地震安全性评价管理条例》释义及说明第一章 总则本章为总则,共5条。

总则规定的是基本原则,主要对条例的立法目的、立法宗旨、立法依据,条例的适用范围,开展地震安全性评价工作应当遵循的技术规范和质量保证,地震安全性评价工作的管理权限,以及国家对地震安全性评价的科技研究的鼓励、扶持政策方面作出了规定。

第一条 为了加强对地震安全性评价的管理,防御与减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》的有关规定,制定本条例。

【释义】本条是关于条例立法目的、立法宗旨和立法依据的规定。

本条规定,条例的立法目的是加强对地震安全性评价的管理,规范地震安全性评价及其监督管理活动;立法宗旨是有效地防御与减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全;立法依据是自1998年3月1日起施行的《中华人民共和国防震减灾法》。

一、地震安全性评价,是根据建设工程场地和场地周围的地震活动与地震地质环境的分析,按照工程设防的风险水准,给出与工程抗震设防要求相应的地震烈度和地震动参数,以及场地的地震地质灾害预测结果。

地震安全性评价工作内容包括地震活动环境评价、地震地质构造评价、地震危险性分析、设计地震动参数确定、地震地质灾害评价以及地震动小区划、地震动参数复核、地震活动断层探测与危险性鉴定、震害预测等有关工作。

二、防震减灾法确定了地震安全性评价的基本法律制度。

防震减灾法第十七条规定:“新建、扩建、改建建设工程,必须达到抗震设防要求。

本条第三款规定以外的建设工程,必须按照国家颁布的地震烈度区划图或者地震动参数区划图规定的抗震设防要求,进行抗震设防。

重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,必须进行地震安全性评价:并根据地震安全性评价的结果,确定抗震设防要求,进行抗震设防。

本法所称重大建设工程,是指对社会有重大价值或者有重大影响的工程。

本法所称可能发生严重次生灾害的建设工程,是指受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或者强腐蚀性物质大量泄漏和其他严重次生灾害的建设工程,包括水库大坝、堤防和贮油、贮气、贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程。

![地震安全性评价收费暂行办法-[1992]价费字399号](https://uimg.taocdn.com/5dbc30dbd4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1c2.webp)

地震安全性评价收费暂行办法正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 地震安全性评价收费暂行办法(国家物价局、财政部1992年9月1日[1992]价费字399号文发布)地震安全性评价收费,是承担地震安全性评价工作的单位受工程建设单位委托进行技术咨询服务而收取的费用。

为了规范收费行为,体现“自愿互利、有偿服务、合理收费”的原则,现做如下规定:一、地震安全性评价工作的范围,包括地震烈度复核、活断层评价、地震危险性分析、地震小区划等工程地震和震害预测工作。

二、地震安全性评价收费的计费内容:1、实行工作消耗(包括交通、旅差、探槽、物探、样品分析测试、计算、专家评审、仪器设备使用、折旧、材料消耗等)按实际发生费用和有关规定计算收取。

2、搜集资料和研究费第一类:需要做一周以内的野外工作和部分研究工作的项目,收取1000~5000元(外单位持有资料收取费用时,其费用与本单位资料、研究费用合计超过5000元的部分,可另计收)。

第二类:需要做一周以上专项野外工作、观测和研讨的项目,如核电站、高坝水库、部分铁路工程、石油工程、化工工程、大型工矿基地及重要城镇地震设防等的地震安全性评价工作。

由委托与承担任务的双方,根据工作任务和要求具体商定。

3、管理费,按1、2两项费用总额20%核收。

三、具体收费标准,由委托方与承担任务单位根据评价项目工作量大小,按照上述原则协商议定。

四、每项地震安全性评价工作开始前,由委托方与承担任务单位双方拟定工作任务书,并签订协议书或合同。

工作结束后,承担任务的单位向委托单位提交最终工作成果,按前述资料和研究费分类的规定,属第一类项目提交“地震安全性评价报告”;属第二类项目提交“地震安全性评价综合研究报告”。

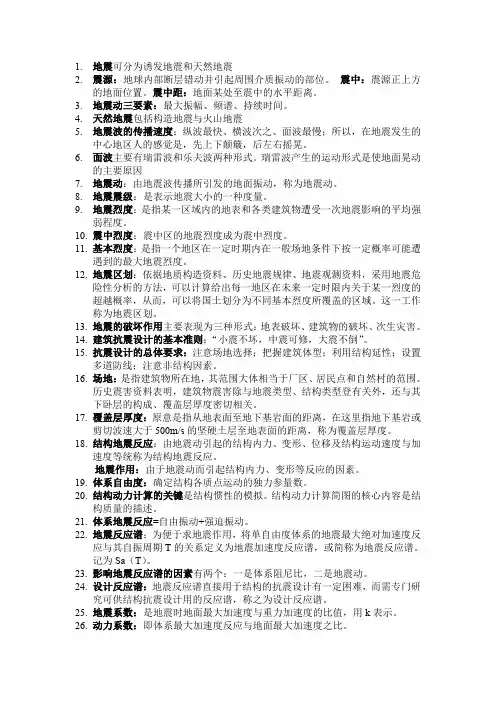

1.地震可分为诱发地震和天然地震2.震源:地球内部断层错动并引起周围介质振动的部位。

震中:震源正上方的地面位置。

震中距:地面某处至震中的水平距离。

3.地震动三要素:最大振幅、频谱、持续时间。

4.天然地震包括构造地震与火山地震5.地震波的传播速度:纵波最快、横波次之、面波最慢;所以,在地震发生的中心地区人的感觉是,先上下颠簸,后左右摇晃。

6.面波主要有瑞雷波和乐夫波两种形式。

瑞雷波产生的运动形式是使地面晃动的主要原因7.地震动:由地震波传播所引发的地面振动,称为地震动。

8.地震震级:是表示地震大小的一种度量。

9.地震烈度:是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。

10.震中烈度:震中区的地震烈度成为震中烈度。

11.基本烈度:是指一个地区在一定时期内在一般场地条件下按一定概率可能遭遇到的最大地震烈度。

12.地震区划:依据地质构造资料、历史地震规律、地震观测资料,采用地震危险性分析的方法,可以计算给出每一地区在未来一定时限内关于某一烈度的超越概率,从而,可以将国土划分为不同基本烈度所覆盖的区域。

这一工作称为地震区划。

13.地震的破坏作用主要表现为三种形式:地表破坏、建筑物的破坏、次生灾害。

14.建筑抗震设计的基本准则:“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

15.抗震设计的总体要求:注意场地选择;把握建筑体型;利用结构延性;设置多道防线;注意非结构因素。

16.场地:是指建筑物所在地,其范围大体相当于厂区、居民点和自然村的范围。

历史震害资料表明,建筑物震害除与地震类型、结构类型登有关外,还与其下卧层的构成、覆盖层厚度密切相关。

17.覆盖层厚度:原意是指从地表面至地下基岩面的距离,在这里指地下基岩或剪切波速大于500m/s的坚硬土层至地表面的距离,称为覆盖层厚度。

18.结构地震反应:由地震动引起的结构内力、变形、位移及结构运动速度与加速度等统称为结构地震反应。

地震作用:由于地震动而引起结构内力、变形等反应的因素。

浙江省地震安全性评价管理办法浙江省地震安全性评价管理办法全文第一条为了防御和减轻地震对工程设施的破坏,加强工程建设场地地震安全性评价工作,为工程建设提供科学合理的抗震设防要求,根据有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本办法。

第二条本办法所称地震安全性评价,是指地震动参数复核、地震危险性分析、设计地震动参数(加速度、设计反应谱、地震动时程等)的确定、地震小区划、场址及周围场地地震地质稳定性评价、场地震害预测等工作。

第三条省地震行政主管部门负责全省地震安全性评价的监督管理工作。

市、县(市、区)负责管理地震工作的部门(以下简称地震行政主管部门)负责本辖区内地震安全性评价的监督管理工作。

第四条工程建设项目业主和项目设计单位必须执行抗震设防要求。

第五条一般工业与民用新建或扩建工程按照国家标准《中国地震动参数区划图》规定的地震动参数进行抗震设防,无需进行专门的地震安全性评价。

地震设防要求高于《中国地震动参数区划图》设防标准的建设工程或位于地震动参数值0.05g以上(含0.05g及其分界线外围8公里)地区的重要工程(具体项目见附录),其建设场地必须进行专门的地震安全性评价工作,并根据地震安全性评价的结果,确定抗震设防要求。

第六条下列地区编制国土利用规划时,必须进行专门的地震区划工作:(一)位于地震动参数分界线两侧各8公里区域;(二)地震研究程度较差的地区;(三)占地范围较大,跨越不同工程地质条件区域的大中城市和大型厂矿企业以及新建开发区。

第七条地震安全性评价结果按以下规定审定:(一)国家重大建设工程、跨省(直辖市)行政区域的建设工程、核电站和核设施建设工程的地震安全性评价结果,报国家地震行政主管部门审定,并确定抗震设防要求;(二)前一项规定以外的建设工程的地震安全性评价结果,报省地震行政主管部门审定,并确定抗震设防要求。

省地震行政主管部门在审定过程中应当组织省地震安全性评价委员会进行论证。

第八条工程建设项目必须明确抗震设防要求及其依据。

设计地震分组一、地震活动性分析1. 地震带划分:根据我国地震活动特点,将全国划分为若干地震带,如华北地震带、华南地震带、西北地震带等。

地震带内地震活动具有一定的关联性,为地震分组提供依据。

2. 地震危险性评估:分析各地震带内历史地震资料,评估未来一段时间内地震发生的概率和强度。

根据地震危险性评估结果,将地震带划分为不同等级的地震危险区域。

3. 地震动参数确定:根据地震危险性评估结果,确定不同地震危险区域内设计地震动参数,包括地震烈度、地震动峰值加速度、地震动反应谱等。

二、地质条件分析1. 地质构造特征:分析地震影响区域内地质构造特征,如断裂带、褶皱带等,为地震分组提供依据。

3. 地下水位及地质环境:考虑地下水位、地质环境等因素对地震影响区域内建筑结构的影响,为地震分组提供依据。

三、建筑结构特点1. 建筑类型:根据建筑类型,如住宅、商业、办公、工业等,进行地震分组。

不同建筑类型对地震作用的敏感性和抗震能力有所差异。

2. 结构体系:分析建筑结构体系,如框架结构、剪力墙结构、框剪结构等,为地震分组提供依据。

3. 结构高度及体型:考虑建筑结构高度、体型等因素对地震作用的影响,进行地震分组。

四、抗震设防目标1. 抗震设防标准:根据我国抗震设防标准,将地震影响区域分为不同抗震设防类别,如甲类、乙类、丙类等。

2. 抗震措施:针对不同抗震设防类别,提出相应的抗震措施,如加强结构构件、优化结构布局等。

3. 抗震性能目标:明确建筑结构在不同地震作用下的抗震性能目标,如“小震不坏、中震可修、大震不倒”。

设计地震分组应综合考虑地震活动性、地质条件、建筑结构特点及抗震设防目标等因素。

通过对这些因素的分析,合理划分地震分组,为建筑结构抗震设计提供科学依据。

四、地震分组的具体实施区分地震影响程度:根据地震危险性和地质条件的不同,将地震影响区域分为高、中、低三个等级。

考虑建筑重要性:对于重要建筑和生命线工程,应提高其抗震设防标准。

地震危险区域的评估方法地震是一种自然灾害,具有破坏性和不可预测性。

为了减少地震对人类造成的伤害和损失,科学家们不断努力研究地震危险区域的评估方法。

本文将介绍几种常见的地震危险区域评估方法,并探讨其优缺点。

一、地震危险区域的评估方法之地震历史记录法地震历史记录法是一种基于地震发生的历史记录和统计数据,评估地震危险性的方法。

通过对过去地震事件的研究分析,可以了解到某个地区地震的频率、强度等信息,从而为未来的地震预测提供依据。

这种方法的优点在于可直接获取地震数据,能提供较为准确的地震危险性评估。

然而,该方法却存在着一定的局限性。

一方面,地震历史记录较为有限,不足以对长时间内地震活动进行准确的评估。

另一方面,由于地震的不可预测性,仅依靠历史数据进行评估会忽略未知的地震活动。

二、地震危险区域的评估方法之地震烈度评价法地震烈度评价法是一种通过调查震害状况,分析地震破坏特征进行评估的方法。

通过调查灾区地震对建筑物、人员和环境的影响程度,可以定量地评估地震危险区域。

相比于地震历史记录法,地震烈度评价法更能反映地震的实际破坏状况,并从中总结地震规律,为地震危险性评估提供科学依据。

然而,该方法也存在着局限性,如需大量的人力物力进行调查,并且在评估过程中可能会受到人为因素的干扰。

三、地震危险区域的评估方法之地震参数统计法地震参数统计法是一种通过统计分析地震参数(如地震频率、震级、地震源深度等)的分布情况,来评估地震危险性的方法。

通过建立地震参数与地震危险性之间的关系模型,可以对地震危险区域进行分类和评估。

该方法的优点在于可以通过大量数据和统计方法,准确地评估地震危险性。

然而,该方法也存在某些不确定因素,如地震参数的精确测定以及统计分析的可靠性等。

综上所述,地震危险区域的评估方法多种多样,每种方法都有其优点与局限性。

地震历史记录法、地震烈度评价法和地震参数统计法都在一定程度上为地震危险性评估提供了科学依据。

在实际应用中,可以综合运用这些方法,结合地区特点和实际情况,来更准确地评估地震危险区域,以制定相应的防灾措施,保护人民的生命财产安全。

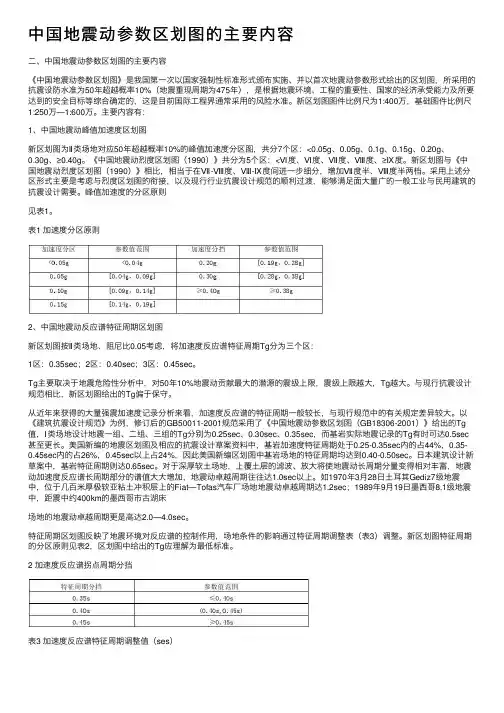

中国地震动参数区划图的主要内容⼆、中国地震动参数区划图的主要内容《中国地震动参数区划图》是我国第⼀次以国家强制性标准形式颁布实施、并以⾸次地震动参数形式给出的区划图,所采⽤的抗震设防⽔准为50年超越概率10%(地震重现周期为475年),是根据地震环境、⼯程的重要性、国家的经济承受能⼒及所要达到的安全⽬标等综合确定的,这是⽬前国际⼯程界通常采⽤的风险⽔准。

新区划图图件⽐例尺为1:400万,基础图件⽐例尺1:250万—1:600万。

主要内容有:1、中国地震动峰值加速度区划图新区划图为Ⅱ类场地对应50年超越概率10%的峰值加速度分区图,共分7个区:<0.05g、0.05g、0.1g、0.15g、0.20g、0.30g、≥0.40g。

《中国地震动烈度区划图(1990)》共分为5个区:<Ⅵ度、Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度、≥Ⅸ度。

新区划图与《中国地震动烈度区划图(1990)》相⽐,相当于在Ⅶ-Ⅷ度、Ⅷ-Ⅸ度间进⼀步细分,增加Ⅶ度半、Ⅷ度半两档。

采⽤上述分区形式主要是考虑与烈度区划图的衔接,以及现⾏⾏业抗震设计规范的顺利过渡,能够满⾜⾯⼤量⼴的⼀般⼯业与民⽤建筑的抗震设计需要。

峰值加速度的分区原则见表1。

表1 加速度分区原则2、中国地震动反应谱特征周期区划图新区划图按Ⅱ类场地、阻尼⽐0.05考虑,将加速度反应谱特征周期Tg分为三个区:1区:0.35sec;2区:0.40sec;3区:0.45sec。

Tg主要取决于地震危险性分析中,对50年10%地震动贡献最⼤的潜源的震级上限,震级上限越⼤,Tg越⼤。

与现⾏抗震设计规范相⽐,新区划图给出的Tg偏于保守。

从近年来获得的⼤量强震加速度记录分析来看,加速度反应谱的特征周期⼀般较长,与现⾏规范中的有关规定差异较⼤。

以《建筑抗震设计规范》为例,修订后的GB50011-2001规范采⽤了《中国地震动参数区划图(GB18306-2001)》给出的Tg 值,Ⅰ类场地设计地震⼀组、⼆组、三组的Tg分别为0.25sec、0.30sec、0.35sec,⽽基岩实际地震记录的Tg有时可达0.5sec 甚⾄更长。

地震区划服务在应急管理中的作用地震是自然灾害中破坏性最大的一种,给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。

地震区划服务是地震科学研究的重要组成部分,它在应急管理中的作用不可忽视。

本文将围绕地震区划服务在应急管理中的作用展开论述,旨在深入探讨地震区划服务对于提高应急管理效能和保障地震灾害应对的重要性。

首先,地震区划服务可以提供准确的地震风险评估。

地震区划服务通过对地震活动的频率、强度和时空分布等进行科学分析,可以综合评估不同地区的地震风险程度。

通过对地震活动特征的深入研究,可以准确划定地震危险带和地震多发区,有针对性地制定地震防灾减灾措施。

这对于应急管理部门来说具有重要的指导作用,可以帮助其合理规划防灾减灾工作,并及时采取措施应对潜在的地震风险。

其次,地震区划服务可以为应急管理制定科学合理的灾害应对预案提供依据。

根据地震区划服务的结果,可以根据不同地区的地震风险特点,制定出科学合理的灾害应对预案。

这包括制定地震预警系统、强震灾情实时监测和报告机制、灾后救援和恢复重建措施等。

地震区划服务提供了科学的依据,使得应急管理部门能够在地震灾害发生前就能够制定出应对措施,并且能够根据地震情况及时调整预案,提高灾害应对效能。

此外,地震区划服务还可以为地震预警系统提供数据支持。

地震预警系统是一种能够在地震发生前几秒至几十秒进行预警的技术手段。

地震区划服务可以通过对地震活动规律的分析,为地震预警系统提供准确的数据支持。

这对于及时预警人们有关地震的发生,提供更多的逃生时间,减少人员伤亡和财产损失具有重要的意义。

地震区划服务不仅能够提早预警,还可以帮助预测地震发生的可能性和地震烈度,为地震预警系统的优化和改进提供数据依据。

此外,地震区划服务还能够促进地震科普教育的开展。

地震科普教育是提高公众地震防灾减灾意识的重要途径,也是加强社会应对地震的能力的重要措施。

通过地震区划服务的科学分析,可以为地震科普教育提供更为准确和有针对性的数据和知识,加深公众对地震风险的认知,推广地震防灾减灾技巧和应对策略。

甘肃地震带的地震活动性与地震危险性评估甘肃地震带是中国地震活动频发的地区之一,其地震活动性以及地震危险性评估是为了更好地了解该地区的地震风险,为地震防灾减灾提供科学依据。

本文将对甘肃地震带的地震活动性与地震危险性进行评估。

一、甘肃地震带简介甘肃地震带位于中国西北地区,主要包括甘肃省部分地区,地理位置较为靠近青藏高原和河西走廊。

由于青藏高原的抬升作用以及华北板块与欧亚板块的挤压作用,甘肃地震带成为了一个具有较高地震活动性的地区。

二、地震活动性评估1. 地震历史数据分析通过对甘肃地震带历史地震数据的分析,可以获得该地区地震活动规律的初步认识。

根据地震烈度等级和地震发生时间等信息,可以绘制地震事件的时空演化图,从而了解地震活动性的分布特点。

2. 地震地质条件分析地震地质条件对地震活动性有着重要影响。

通过对甘肃地震带的地质构造、地貌特征以及地壳形变等方面的研究,可以确定地震活动性的基本特征。

同时,还需要分析地下断裂和断层带的分布情况,以及地壳应力水平等参数,综合评估地震的发生机制以及可能性。

3. 地震监测网络建设确保地震活动性的准确评估需要健全的地震监测网络。

甘肃地震带需要建立密集覆盖的地震台网系统,以实时监测地震活动情况,尽可能提前预警可能的地震事件,为地震预防以及应急救援提供依据。

三、地震危险性评估1. 地震危险性指标确定在评估地震危险性时,首先需要确定一些评估指标,如地震烈度、地震频率、地震风险等。

这些指标能够量化地震对人类和建筑物的威胁程度,从而进行地震危险性的综合评估。

2. 基于地震模拟的地震危险性评估方法地震模拟是评估地震危险性的重要手段之一。

通过对甘肃地震带的地质地貌特征进行数字建模,结合历史地震数据和地震监测数据,可以进行地震场景模拟,预测不同烈度级别的地震对人类和建筑物的影响程度,进而评估地震危险性。

3. 地震危险性评估结果分析将地震模拟的结果与地震危险性指标进行综合分析,可以得出甘肃地震带不同区域的地震危险性等级划分,以及可能受灾的建筑物、人口分布情况等。

地质灾害调查与区划报告摘要地质灾害是由地质因素引起的自然灾害,给人们的生命财产安全和社会经济发展带来巨大威胁。

为了减少地质灾害造成的损失,必须进行全面的调查与区划。

本报告旨在介绍地质灾害调查与区划的步骤和方法,为相关研究和应对工作提供参考。

1. 引言地质灾害的调查与区划是指对特定区域的地质环境进行综合分析和评估,确定潜在的地质灾害隐患和危险区,并制定合理的防灾减灾措施。

地质灾害包括地震、滑坡、泥石流等多种类型,调查与区划是预防和减轻地质灾害影响的重要手段。

2. 调查与研究地质灾害的调查与研究是地质灾害区划的基础,主要包括以下几个方面:2.1 地质环境调查地质环境调查是对研究区域的地理、地质、水文、气候等基础情况进行综合了解。

通过收集地质地貌图、地质构造图、水文地质图等相关资料,了解地质构造、地下水分布、地质灾害历史等信息,为后续调查研究提供基础数据。

2.2 灾害历史调查灾害历史调查是对研究区域过去发生的地质灾害事件进行搜集、整理和分析,了解灾害发生的规律和特点。

通过调查灾害发生的时间、地点、规模、损失等信息,可以评估灾害的潜在风险,为区划提供参考依据。

2.3 现场调查现场调查是对研究区域的地质灾害进行实地勘察和观测,掌握地质灾害的发生机制和特点。

通过现场调查可以获取地表形态、地质构造、水文地质等详细信息,分析地质灾害的成因和演化过程,为区划提供准确可靠的数据支持。

3. 风险评估与区划风险评估与区划是基于调查与研究结果,对地质灾害潜在风险进行定量评估和划分危险区的过程。

主要包括以下几个步骤:3.1 资料处理与整理将收集到的各类调查数据进行整理和处理,包括地质环境数据、灾害历史数据和现场调查数据等。

通过数据处理和分析,得出地质灾害潜在风险的初步判断。

3.2 风险评估模型建立根据地质灾害类型和研究区域特点,建立相应的风险评估模型。

常用的模型包括统计模型、定性-定量模型和专家判断模型等,通过对模型参数的设定和计算,得出地质灾害的风险程度。

地震灾害危险性评估工作方案1. 前言地震是一种常见的自然灾害,对人类和社会产生严重影响。

为了减少地震灾害的风险,评估地震危险性是一项重要的工作。

本工作方案旨在提供一套系统的评估地震灾害危险性的方法和步骤,以支持决策者制定有效的风险管理政策和应对措施。

2. 评估目标本评估工作的主要目标如下:- 评估地震发生的概率和频率;- 评估地震可能引发的灾害类型和程度;- 评估地震对不同区域和建筑物的可能影响;- 根据评估结果,制定相应的风险管理和应对措施。

3. 评估方法本评估工作将采用以下方法进行:- 收集和分析历史地震数据,包括地震发生的时间、地点、震级等信息;- 利用地震学和地质学的知识,研究地震发生的原因和机制;- 运用地震危险性模型,计算地震的概率和频率;- 结合地理信息系统和建筑结构知识,评估地震可能引发的灾害类型和程度;- 使用地震场模拟和损伤模型,评估地震对不同区域和建筑物的可能影响;- 根据评估结果,制定相应的风险管理和应对措施。

4. 评估步骤本评估工作将包括以下步骤:1. 收集地震相关数据,包括历史地震记录、地质地形图等;2. 进行地震学和地质学研究,分析地震发生的原因和机制;3. 构建地震危险性模型,计算地震的概率和频率;4. 结合地理信息系统和建筑结构知识,评估地震可能引发的灾害类型和程度;5. 运用地震场模拟和损伤模型,评估地震对不同区域和建筑物的可能影响;6. 根据评估结果,制定相应的风险管理和应对措施。

5. 风险管理和应对措施根据评估结果,制定的风险管理和应对措施将包括以下方面:- 制定地震应急预案,提前做好应对准备;- 加强地震监测和预警系统,减少灾害损失;- 规划合理的城市土地利用和建筑布局,减少地震风险;- 提高公众的地震意识和防灾能力,加强教育和培训。

6. 结论本工作方案提供了一套系统的评估地震灾害危险性的方法和步骤,可以为决策者制定有效的风险管理政策和应对措施提供参考。