第十一讲 国统区和解放区文学

- 格式:ppt

- 大小:474.50 KB

- 文档页数:26

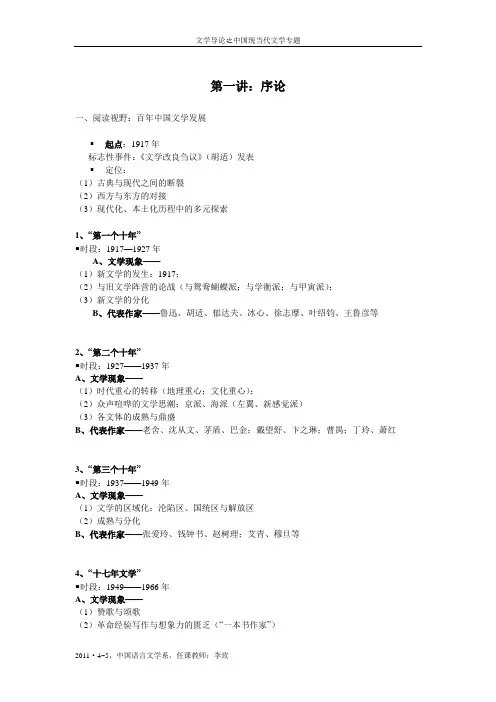

第一讲:序论一、阅读视野:百年中国文学发展▪起点:1917年标志性事件:《文学改良刍议》(胡适)发表▪定位:(1)古典与现代之间的断裂(2)西方与东方的对接(3)现代化、本土化历程中的多元探索1、“第一个十年”▪时段:1917—1927年A、文学现象——(1)新文学的发生:1917;(2)与旧文学阵营的论战(与鸳鸯蝴蝶派;与学衡派;与甲寅派);(3)新文学的分化B、代表作家——鲁迅、胡适、郁达夫、冰心、徐志摩、叶绍钧、王鲁彦等2、“第二个十年”▪时段:1927——1937年A、文学现象——(1)时代重心的转移(地理重心;文化重心);(2)众声喧哗的文学思潮:京派、海派(左翼、新感觉派)(3)各文体的成熟与鼎盛B、代表作家——老舍、沈从文、茅盾、巴金;戴望舒、卞之琳;曹禺;丁玲、萧红3、“第三个十年”▪时段:1937——1949年A、文学现象——(1)文学的区域化:沦陷区、国统区与解放区(2)成熟与分化B、代表作家——张爱玲、钱钟书、赵树理;艾青、穆旦等4、“十七年文学”▪时段:1949——1966年A、文学现象——(1)赞歌与颂歌(2)革命经验写作与想象力的匮乏(“一本书作家”)B、代表作品——“三红一创”+青、保、林5、“文革文学”▪时段:1966——1976年A、文学现象——(1)主流文学:“三突出”与“三陪衬”(2)地下文学:朦胧诗的兴起B、代表作家作品——“八个样板戏”、浩然与《金光大道》;北岛、食指与地下写作附:八个样板戏▪《沙家浜》现代京剧▪《红灯记》现代京剧▪《智取威虎山》现代京剧▪《海港》现代京剧▪《奇袭白虎团》现代京剧▪《红色娘子军》芭蕾舞剧▪《白毛女》芭蕾舞剧▪《沙家浜》交响乐附:地下文学:▪丰子恺《缘缘堂续笔》▪北岛《回答》▪食指《相信未来》6、新时期与新世纪文学▪时段:1977年——A、文学现象——思潮流派的频繁更叠(伤痕文学、反思文学、改革文学、寻根文学、先锋文学、新写实小说、新历史小说、朦胧诗、第三代诗、女性写作、晚生代写作等)B、代表作家——贾平凹、王蒙、王安忆、张炜、张承志、苏童、叶兆言、余华、史铁生、莫言、毕飞宇、迟子建、阎连科、李锐、陈染、林白;北岛、舒婷;高行健、孟京辉等二、特点:“如何现代,怎样文学”(一)如何现代▪语符的现代性▪文体与美学品质的现代性▪人性呈现的现代深度例:▪过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白蘋洲(温庭筠《望江南》)▪“我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是过客”(郑愁予《错误》)例三:人性开掘的现代深度例1:鲁迅《孤独者》例2:张爱玲《倾城之恋》例3:钱钟书《围城》(二)怎样文学:现代汉语的美感(东方文学的诗性与灵性》▪例:戴望舒《白蝴蝶》、《我思想》给什么智慧给我,小小的白蝴蝶,翻开了空白之页,合上了空白之页?翻开的书页:寂寞;合上的书页:寂寞。

摘要语言跟其他一切上层建筑一样是随着历史的发展而不断变化的特定的时期总要有特定的语言系统来适应当时的环境。

在抗战时期这个特定的环境中中国被强行分成了三个区域也为研究解放区、国统区、沦陷区的文学语言提供了可能。

关键词抗战时期文学语言比较“在某种意义上文学可以说是情感与语言的结合体。

文学是表现情感的它表现情感的方式又是运用语言。

因此人们称文学是语言的艺术。

”159文学由语言的组合来表现反过来说不同的语言反映着不同的文学面貌。

语言跟其他一切上层建筑一样是随着历史的发展而不断变化的特定的时期总要有特定的语言系统来适应当时的环境。

语言在历史上的线性走向是“适者生存”但不一定是“后来者居上”。

20世纪30年代末到40年代中期持续了近十年的抗日战争给中国带来了沉重灾难。

中国整一的文化被外力强行“三分天下”十年间解放区、国统区、沦陷区的吞吐相持割裂了文化形成了断裂式发展。

这些变化都已然呈现在记录时代的文学语言上。

比较这三个区的文学和语言状貌前还得把目光拉回“五四”新文化运动对语言的变革。

“急先锋”胡适在他“八事”说中“认为中国文学要适应现代社会就必须进行语体革新废文言而倡白话”。

27从语言形式即“工具”角度肯定白话文学以此作为摆脱旧文学创建新文学的突破口。

这引发了语言的变革并为后来中国的文学发展和各区域语言的变革奠定了基础。

语言学家索绪尔曾对“语言langue和言语parole做了奠基性的区分认为前者是先于具体的语言实例而存在的语言体系languagesystem而后者是个体的具体言语individualutter-ance。

Langue是语言的社会特征是我们作为言说者无意识地依赖的共同体。

Parole是我们个人在具体言说语言时对语言体系的一种实现。

377不论是国统区、沦陷区还是解放区它们的文学都是多种个体具体言说汇聚而成。

由于“战时形成的地缘政治文化对文学的发展风貌形成了强有力制约”2445各个地区大的环境氛围语言场即语言体系不同这制约个体的具体言语同时又由个人在具体言说语言时实现各自不同的语言体系。

最新国家开放大学电大专科《中国文学通论(2)》简答题论述题题库及答案(试卷号:2212)最新国家开放大学电大专科《中国文学通论(2)》简答题论述题题库及答案(试卷号:2212)盗传必究一、简答题1.为什么说文学革命既是新文化运动的一个组成部分,也是新文化运动发展的必然产物?答:文学革命,同这时期所有的革命运动一样,也是以政治革命为目标的,同时,也是受“五四”新文化运动的影响而产生的。

(2分)新文化运动的主要目的是批判封建思想,而长期以来,封建文学已经成为了封建思想的重要载体,二者紧密地结合在一起,不可分离。

要彻底地批判封建思想,就必须废除它的载体。

而要彻底废除封建文学,就必须进行文学革命。

(4分)2.李金发为什么被称为“诗怪”?答:李金发的诗歌无论是内容还是形式,主要受法国象征主义诗歌的影响。

(1分)他对社会现实的绝望态度,在诗中以丑为美,表现颓废,处处弥漫着死亡的气息,都是受象征主义影响的结果。

(2分)他的诗歌语言夹杂着文言和外语,诗歌中大量的象征形象和意象具有强烈的视觉冲击力和丰富的多义性。

(2分)他更直接带来了象征主义以神秘朦胧为美的新的美学原则。

常用暗示、通感,使意象显得捉摸不定,一般读者很难理解,故被称为“诗怪”。

(2分)3.舒婷的《致橡树》与翟永明的《独白》对女性的表现有何不同?答:《致橡树》是明朗健康的,积极乐观的,是那个时代浪漫主义和理想主义的表现。

(2分)《独白》深入女性内心世界,挖掘她们的内在伤痛。

不再追求舒婷所追求的“女强人”形象。

(2分)同时,舒婷追求的男女平等,在翟永明诗中则成了女性对男性的依持。

(1分)翟永明的诗歌无疑是个性化的,但她对女性命运与内心的关注,体现了舒婷那代诗人较少具备的女性自我意识,更体现出知识女性的历史感。

(2分)4.如何理解鲁迅杂文是诗与政论的结合,是诗化的政论,也是政论化的诗歌?答:所谓诗化即形象性和艺术的创造性,所谓政论化即逻辑性和思想的深刻性。

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

n?人的文学? :1918年12月,《新青年》刊登了周作人的《人的文学》,对当时的文学革命影响很大。

周作人从个性解放的要求出发,充分肯定人道主义,强调一种?利己而利他,利他即是利己?的?理想生活? ,提出以?人道主义为本,对于人生诸问题,加以记录研究的文字,便谓之人的文学? ,认为新文学即人的文学,应充分表现?灵肉一致?的人性。

这深深影响了五四时期表现个性解放主题的创作。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:?昌明国粹,融化新知? 。

鲁迅《估学横》,批驳。

n文学研究会:成立于1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶叶绍钧等12人。

会刊:《小说月报》。

宗旨:研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学。

注重文学的社会功利性,被看做?为人生而艺术?的一派,现实主义的一派。

以人生和社会问题为题材,倾向于19世纪俄国和欧洲的现实主义。

n创造社:成立于1921年6月。

日本东京。

![[实用参考]解放区文学](https://uimg.taocdn.com/1f72478ff121dd36a32d8282.webp)

40年代的国统区文学1如果按地域划分,可以将中国现代文学划分为三块:一是解放区文学,二是国统区文学,三是沦陷区文学。

从时间上看,1928年无产阶级革命文学论战之后,中国现代文学界就已经形成了在文学观点,创作方法等方面存在极大不同的三种文学力量:一是左翼革命文学,这一文学力量后来向着延安文学的方向发展,形成了影响甚至主导着20世纪中国文学发展的社会政治色彩比较浓重的延安文学。

在这一支力量中也有一部分在40年代的国统区继续活跃着,如郭沫若、夏衍、胡风等。

二是民主艺术型文学,如巴金、老舍、沈从文等,他们在三、四十年代创作出了不少有分量的作品,令人瞩目。

三是国民党右翼文学,也就是称之为民族主义文学运动(30年代)的一批作家的创作,延续到40年代,则为“战国策派”(以陈铨为代表)所替代。

可以说,在40年代的国统区,文学界继续呈现出多元并存、相互竞争的局面。

相比之下,解放区文学则显然具有单一化的特点。

2从审美风格上看,40年代的国统区文学倾向于讽刺性、悲剧性创作。

如陈白尘的《升官图》、张恨水的《八十一梦》、袁水拍的《马凡陀山歌》、巴金的《寒夜》、钱钟书的《围城》、郭沫若的《屈原》,等等,都是优秀的讽刺性或悲剧性作品。

3理性精神和深邃的历史感是40年代国统区文学的又一特点。

如巴金,其40年代的创作与初期创作相比,对社会人生的观照明显多了一份冷静,少了一份激情,(如《寒夜》与《家》相比就具有明显不同的特点)。

又如,钱钟书的《围城》、夏衍的《法西斯细菌》等、老舍的《四世同堂》等,都不同程度地表现了作家社会人生或传统文化的理性思考。

4在创作方法上,40年代国统区文学以现实主义为主要创作方法。

但不同作家其现实主义的运用也具有不同的特点。

如茅盾(《腐蚀》、《霜叶红似二月花》)、沙汀(《淘金记》)、艾芜(《还乡记》)等以关注社会为主;巴金、老舍等则坚持着现实主义创作的文化取向;胡风、路翎(胡风主观现实主义的实践者,主要代表作是《财主底儿女们》)等在一定程度上发展了鲁迅的现实主义传统,强调以人为中心,注重表现作家的主体意识,表现人的心灵世界;钱钟书的现代现实主义,则吸收了不少现代主义的表现技法,另外,以穆旦等为代表的“九叶诗派”,也不是纯正的现代主义诗歌流派,而具有深厚的现实主义底蕴。

论述40年代国统区和解放区的各自特征,你更倾向哪个?为什么?国统区文学是与解放区文学相对而言的,起止时间是以七七事变开始,到新中国成立,国民党统治区之内的文学成就。

国统区文学1938-1948第一阶段(1937年7月7日----1938年10月武汉失守)文学的基调是昂扬激愤的英雄主义,文学活动以救亡的宣传动员为中心;报告文学和通讯成为最热门的文学题材。

强调了文学的战斗性、时代性、功利性、宣传性,丧失了文学的多样话和个性化。

第二阶段(1938年10月武汉失守后,抗战进入相持阶段)创作则转为正视战争的残酷与艰难,正视现实中的黑暗;题材更深入到民族生活的底蕴,揭露与批判现实的黑暗势力和解剖民族痼疾;同时在历史中发掘民族美德,寻找民族脊梁以作为现实的借鉴;再则,作家也开始面对自己,探询知识分子的历史道路。

主要文学形式是长篇小说、多幕剧、长篇叙事诗;追求史诗格调,沉郁、凝重、博大的风格。

第三阶段(抗战后期到解放战争时期):文学再一次与民主运动结合,讽刺成了主调,许多创作都带上喜剧性的批判色彩。

一、文学思潮、论争:40年代文学论争多,一方面固然与时代与政治的左右相关,但从另一层面看,则又是新文学理论建设更深入的探讨与建树。

这几次论争,几次重要的论争是:(1)1940年以后国统区关于“民族形式”问题的论争;事件的发生:由于民族意识的高扬,如何在文化领域突出民族特色的问题就凸显出来。

议论的焦点:如何看待“民族形式”的来源。

代表性的观点与理论探讨林冰:比较重视民间旧形式,但又错误地否定五四以来新文学借鉴外国的成功经验。

葛一虹:全盘否定民间旧形式,全盘肯定五四新文学。

1940年下半年,论争不再停留于“中心源泉”上,而是更深入地接触到形式和内容的关系以及如何对待中外文化遗产上,郭沫若、茅盾、胡风等都提出了一些建设性的观点。

第一节国统区作家的创作一、有关抗战几个阶段国统区小说创作的变迁:1、初期偏重纪实性的小说“报告文学化”现象:抗战初期,作家走向前线,走向大众,或者写起了报告文学,或者写的小说“报告文学化”,具有很强的新闻性和记事性。