四大经典不能遗漏《神农本草经》

- 格式:doc

- 大小:12.96 KB

- 文档页数:2

中医十大经典丛书各经典医书简介1.《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

它是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的基础之上的,反映了我国古代天人合一思想。

2.《神农本草经》是现存最早的药物学专著,为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代被誉为中药学经典著作。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种),分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

更可贵的是早在两千年前,我们的祖先通过大量的治疗实践,已经发现了许多特效药物,如麻黄可以治疗哮喘,大黄可以泻火,常山可以治疗疟疾等等。

这些都已用现代科学分析的方法得到证实。

3.《难经》原名《黄帝八十一难经》,3卷。

原题秦越人撰。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》,即问难《内经》。

作者把自己认为难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,部分问题做出了发挥性阐解。

全书共分八十一难,对人体腑脏功能形态、诊法脉象、经脉针法等诸多问题逐一论述。

但据考证,该书是一部托名之作。

约成书于东汉以前(一说在秦汉之际)。

该书以问难的形式,亦即假设问答,解释疑难的体例予以编纂,故名为《难经》。

内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴,针刺等基础理论,同时也列述了一些病证。

该书以基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。

其中1~22难论脉;23~29难论经络;30~47难论脏腑,48~61难论病;62~68难论俞穴;69~81难论针法。

中医四大经典中医作为中国传统医学的重要组成部分,在中华民族发展的过程中扮演了重要的角色。

它凭借其独特的理论体系和治疗方法,为人们的健康提供了有效的保障。

而中医四大经典则是中医学的经典著作,是中医学发展中的四大支柱。

本文将分别介绍《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》和《伤寒杂病论》这四本经典的特点与重要性。

《黄帝内经》,全称《黄帝内经素问》,是中医学系列经典中的首部医学著作。

该书由《内经》和《灵枢》两部分组成,总共分为八十篇。

《内经》主要讲述了阴阳五行学说、经络系统、脏腑经络与疾病等基础理论。

《灵枢》则集中阐述了针灸、推拿、按摩、食疗等治疗方法。

《黄帝内经》以其精辟的理论观点,被誉为中医学的圣经,对于后世中医学家的学术研究和临床实践具有深远的影响。

《难经》是中医学中的另一部经典之作。

该书全称《难经奇病论》,是中医学中病症治疗的重要参考资料。

《难经》主要涉及了《黄帝内经》中未提及的疑难杂病的诊断与治疗,以及一些特殊的病症讨论。

该书通过对于病情的详尽述说和对疾病治疗方法的研究,为中医学的发展提供了更深入的理论基础。

同时,《难经》中丰富的临床案例也为后世医者提供了宝贵的经验借鉴。

《神农本草经》,是中国古代药物学的重要著作。

本书记载了我国上古时期约三千种草药,对于中药学的发展做出了巨大的贡献。

《神农本草经》按植物种类、功能、毒性等方面进行了系统整理和分类。

其中详细描述了每种草药的来源、功效、应用方法以及使用注意事项等。

这些信息对于中医师选择药物进行治疗具有重要的指导意义,同时为中药学的研究奠定了坚实的基础。

《伤寒杂病论》是中国古代医学书籍中的经典之作。

该书是东汉末年张仲景所写,被视为中医临床治疗的指南。

《伤寒杂病论》主要论述了针灸、药物治疗和饮食调理等方面的方法,系统总结了中医诊疗经验,并提出了疾病的分类、病机的分析以及相应治疗方案。

该书凭借其集大成之作的特点,对于中医临床的实践和研究提供了重要的参考。

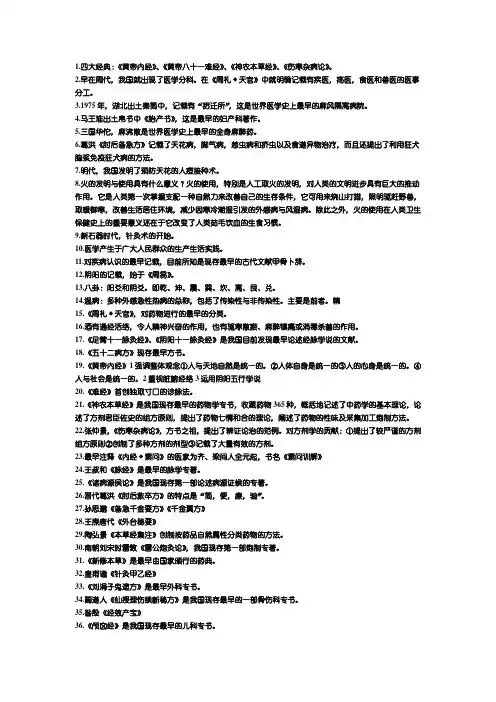

1.四大经典:《黄帝内经》、《黄帝八十一难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》。

2.早在周代,我国就出现了医学分科。

在《周礼·天官》中就明确记载有疾医,疡医,食医和兽医的医事分工。

3.1975年,湖北出土秦简中,记载有“疠迁所”,这是世界医学史上最早的麻风隔离病院。

4.马王堆出土帛书中《胎产书》,这是最早的妇产科著作。

5.三国华佗,麻沸散是世界医学史上最早的全身麻醉药。

6.葛洪《肘后备急方》记载了天花病,脚气病,恙虫病和疥虫以及食道异物治疗,而且还提出了利用狂犬脑浆免疫狂犬病的方法。

7.明代,我国发明了预防天花的人痘接种术。

8.火的发明与使用具有什么意义?火的使用,特别是人工取火的发明,对人类的文明进步具有巨大的推动作用。

它是人类第一次掌握支配一种自然力来改善自己的生存条件,它可用来烧山打猎,照明驱赶野兽,取暖御寒,改善生活居住环境,减少因寒冷潮湿引发的外感病与风湿病。

除此之外,火的使用在人类卫生保健史上的重要意义还在于它改变了人类茹毛饮血的生食习惯。

9.新石器时代,针灸术的开始。

10.医学产生于广大人民群众的生产生活实践。

11.对疾病认识的最早记载,目前所知是现存最早的古代文献甲骨卜辞。

12.阴阳的记载,始于《周易》。

13.八卦:阳爻和阴爻。

即乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。

14.温病:多种外感急性热病的总称,包括了传染性与非传染性。

主要是前者。

精15.《周礼·天官》,对药物进行的最早的分类。

16.酒有通经活络,令人精神兴奋的作用,也有驱寒散瘀、麻醉镇痛或消毒杀菌的作用。

17.《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》是我国目前发现最早论述经脉学说的文献。

18.《五十二病方》现存最早方书。

19.《黄帝内经》1强调整体观念①人与天地自然是统一的。

②人体自身是统一的③人的心身是统一的。

④人与社会是统一的。

2重视脏腑经络3运用阴阳五行学说20.《难经》首创独取寸口的诊脉法。

21.《神农本草经》是我国现存最早的药物学专书,收藏药物365种,概括地记述了中药学的基本理论,论述了方剂君臣佐史的组方原则,提出了药物七情和合的理论,阐述了药物的性味及采集加工炮制方法。

四大经典里面最古老的《神农本草经》四大经典里面最古老的的书今天我们开始学习《神农本草经》,这本书实际上很不好讲,它在四大经典里是最古老的一本书,所以它也是最朴实,但也是最深的,这就是中国这些典籍的特点,也就是说越古的书,越朴实,但是含义也深,言简意深,虽然词句看起来很简单,但是含义却是非常深,这就是中国文化的特点,所以我们学起来难度非常大,但是学习方法还是像以前跟大家讲的,要先诵读,通过诵读甚至于背诵,然后不断的揣摩,“书读百遍,其意自现”就是如此,体悟其中的含义。

但是《神农本草经》这本书的含义太深了,所以需要我们反复的研读。

同时它讲的是以我们中国大地为主存在的一些植物、动物、矿物,因此我们要去观察这些生物、植物、动物、还有各种矿物,我们要仔细观察这些原药材。

古人是如何研究出《神农本草经》这门学问的?古人是通过研究观察各种植物、动物、矿物,然后发现这门学问的,所以我们也要学会观察,要学习采药,学会辨认药物,学会一些炮制药物的学问。

我们学习药学,学习本草学,不是光读书的问题,还需要我们实践,知行合一,包括我们以后遣方用药也是一种实践,所以我们在学药的时候,就要全面的学习。

例如一种植物作为药物,我们要了解它的产地、形态、何时开花、何时结果、长几片叶子?这些都得要细细观察,了解这些就是收集信息,然后再通过阴阳五行的原理去研究它,然后得出它的药性。

我们古人已经研究出来了,而且传承了下来,几千年来传承授受不绝,一直传到现在,所以有了古人的传承,再加上自己的观察体会,我们就能领悟药性。

药性和药用《神农本草经》讲的就是药性,这是真正讲药性的,我们之前讲的《药性赋》、《药性歌括》讲的都不是药性,讲的是药用。

甚至于几乎所有的本草书讲的都不是药性,讲的都是药用,只有《神农本草经》讲的才是药性,其他的本草经都是“彖”,“彖”是解释经的。

比如《易经》里面有《周易》,因为夏、商、周三代都有《易经》,周朝的《易经》叫《周易》,《周易》里面有孔子作的大彖,大彖就是解释《周易》的,所以现在大家学《周易》都要去读孔子作的大彖,必须要通过这些来理解《易经》,解释经的就成为“彖”。

中医四大基础、四小经典、四大经典

转载▼

分类:中医自学

标签:

杂谈

四大基础:《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》

四大经典一:《难经内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《瘟疫条辨》

四大经典二:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》

四小经典:《医学三字经》、《濒湖脉学》、《药性歌括》、《汤头歌诀》

另外,中医临床实践非常重要!做为自学者,很难有大量接触治疗病人的机会。

弥补的方法之一是阅读古今名医的医案类著作,如张璐的《张氏医通》、张锡纯的《医学衷中参西录》……

四大经典视频教程

•《内经》 77课时黑龙江中医药大学基础医学院内经教研室主任杨旭教授

•《黄帝内经》80课时中华中医药学会内经专业委员会主任委员王洪图教授

•《伤寒论》70课时北京中医药大学基础医学院伤寒教研室主任郝万山教授

•《金贵要略》80课时黑龙江中医药大学基础学院金匮教研室主任王雪华教授•《温病学》72课时北京中医药大学国际交流中心主任刘景源教授

四大基础视频教程

•《中医基础理论》75课时辽宁中医学院李德新教授主讲

•《中医诊断学》 75课时湖南中医药大学朱文峰教授主讲

•《中药学》 79课时成都中医药大学张廷模教授主讲

•《方剂学》 83课时成都中医药大学邓中甲教授主讲。

中医方剂讲解最好的古籍

中医方剂讲解最好的古籍包括《神农本草经》、《金匮要略》、《伤寒杂病论》和《汤头歌诀》等。

1. 《神农本草经》:是中国古代最早的一部医药著作,其中记载了许多方剂的配方和用法,对后世药方的研究和运用有着重要影响。

2. 《金匮要略》:由东晋时期的张仲景所著,收录了一百五十五首各种方剂,是中国古代医学著作中最有影响力的一部之一。

3. 《伤寒杂病论》:由东汉时期的张仲景编写,详细记载了治疗伤寒及其相关疾病的方剂,被誉为中医四大经典之一。

4. 《汤头歌诀》:古代医方著作,共一卷,清代汪昂撰,刊于1694年。

书中选录中医常用方剂300余方,分为补益、发表、攻里、涌吐等20类。

以七言歌诀的形式加以归纳和概括。

并于每方附有简要注释,便于初学习诵,是一部流传较广的方剂学著作。

此外,《中医方剂大辞典》等现代著作也是学习中医方剂的优秀资料。

如需更多信息,建议阅读中医相关古籍或咨询专业医师。

你知道吗,中国古代四⼤医学著作,有两部都重点推荐了它!导读:粗略了解过中医药发展历史的⼈都知道,中国古代有四⼤经典医药学著作,那就是导读《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》,这四部经典著作概括和传承了古代中医的众多经验和理论,影响了数千年的中医药发展。

然⽽你知道吗,在这四部著作中,《黄帝内经》《神农本草经》不约⽽同地提到了⼀个词,那就是“君⾂佐使”。

你知道吗,中国古代四⼤医学著作,有两部都重点推荐了它!《黄帝内经》中国古代四⼤经典医学著作中,《黄帝内经》最早,是⼀本综合性的医书,在黄⽼道家理论上建⽴了中医学上的“阴阳五⾏学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养⽣学”、“运⽓学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了⾃然、⽣物、⼼理、社会“整体医学模式”。

其基本素材来源于中国古⼈对⽣命现象的长期观察、⼤量的临床实践以及简单的解剖学知识。

它奠定了⼈体⽣理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极⼤的⼀部医学著作,被称为医之始祖。

《神农本草经》《神农本草经》⼜称《本草经》或《本经》,中医四⼤经典著作之⼀,作为现存最早的中药学著作约起源于神农⽒,代代⼝⽿相传,于东汉时期集结整理成书,成书⾮⼀时,作者亦⾮⼀⼈,秦汉时期众多医学家搜集、总结、整理当时药物学经验成果的专著,是对中国中医药的第⼀次系统总结。

其中规定的⼤部分中药学理论和配伍规则以及提出的“七情和合”原则在⼏千年的⽤药实践中发挥了巨⼤作⽤,是中医药药物学理论发展的源头。

君⾂佐使在《黄帝内经》的《素问·⾄真要⼤论》中反复提到提到:“主病之谓君,佐君之谓⾂,应⾂之谓使。

”“君⼀⾂⼆,制之⼩也。

君⼆⾂三佐五,制之中也。

君⼀⾂三佐九,制之⼤也。

”《神农本草经》⾥更是明确了君⾂佐使这个词,以及把各种中成药作了分类:“上药⼀百⼆⼗种为君,主养命;中药⼀百⼆⼗种为⾂,主养性;下药⼀百⼆⼗种为佐使,主治病;⽤药须合君⾂佐使。

第一章导论1.四大经典著作:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》《黄帝内经》,简称《内经》,分为《素问》、《灵枢》两部分,是中医基础理论形成的标志,奠定了独特的中医药学的理论基础。

《伤寒杂病论》为东汉末年张仲景著,分为《伤寒论》和《金匮要略》两书,为中医临床医学奠定了坚实的基础。

正式确立了中医学辨证论理论体系的基础。

《神农本草经》简称《本经》、《本草经》,是我国现在最早的药物学专著,全书共载药365种,论述了药物的四气(寒热温凉)五味(酸苦甘辛咸)、七情(单行、相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀)等药物学理论,为中药理论体系的形成与发展奠定了基础。

3.金元四大家及各自观点、中医思想金元四大家:刘完素、张从正、朱震亨、李皋。

刘完素倡导火热而主寒凉,成为“寒凉派”的代表。

张从正代表力主攻邪,善用汗、吐、下三法,被誉为“攻下派”。

朱震亨倡导“相火论”,善滋阴泻火,后世称“滋阴派”。

李皋认为脾胃虚弱或其功能异常是内伤的主要矛盾,重“补脾胃”,后世称为“补土派”。

4.中医学理论体系主要有3个基本特点,即(整体理论)、(恒动理论)和(辨证论治)。

5. 整体观念的含义整体是指统一性、完整性和相互联系性。

中医学理论认为人体是一个有机的整体,人与自然界息息相关、密切相联,人体受社会、生存环境影响,这种机体自身整体性思想及其与内外环境的统一性,称之为整体观念。

(人是一个有机整体、人与自然的统一性、人与社会的统一性)6. 恒动观念的含义恒动,就是不停顿的运动、变化和发展。

恒动观念是指运用、变化和发展的观点分析生命、健康和疾病等医学问题7. 辨证论治的含义辨证论治,包括辩证与论治两大方面,是中医诊断疾病,治疗疾病的基本原则和独特方法,也是中医学理论体系的基本特点之一。

8、辩证是将望闻问切等诊法所搜集来的资料、症状和体征在中医理论的指导下、通过比较分析和综合,辨清疾病的原因、性质、部位、发展阶段、正邪之间的关系,最后概括、判断为某种性质的证的过程。

中药学名著

1. 《神农本草经》:是现存最早的中药学著作,中医四大经典著作之一,全书分为3卷,记载药物365种,多数真实可靠,至今依然是临床的常用药物。

2. 《伤寒杂病论》:张仲景的著作,传统医学著作之一,在现代依旧是中国中医院开设的主要基础课程之一,该书系统的分析了伤寒的原因、症状、发展阶段和处理方法。

3. 《难经》:现存较早的经典著作,作者是扁鹊。

4. 《针灸甲乙经》:现存最早的一部理论联系实际的针灸学专著,成书约在公元282年,一共12卷,128篇。

5. 《黄帝内经》:中国最早的医学典籍,分《灵枢》、《素问》两部分,奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

此外,《千金方》、《金匮要略》、《温病条辨》等也是中药学名著。

如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业研究人员。

《四部医典》诸版本源流考《四部医典》诸版本源流考《四部医典》是中国传统医学宝库中的重要组成部分。

它由《伤寒杂病论》、《金匮要略》、《千金方》和《神农本草经》四部医学经典组成,被视为中医的四大经典之一。

这四部经典在中国医学史上有着深远的影响,不仅对后世医学家起到了指导作用,也是中医药传承的珍贵财富。

为了更好地了解《四部医典》的源流考,我们需要研究各个版本的历史背景、编纂过程和传承情况。

首先,我们来看《伤寒杂病论》。

它是东汉末年的医学家张仲景所著,是中医诊疗学中最早的临床经典之一。

在编写这部经典之前,张仲景曾广泛研究前人的医学著作,并结合自己的经验进行整理和创新。

《伤寒杂病论》被广泛传抄、传抄、编注,形成了许多版本。

其中最为重要的版本是宋代刘完素所校定的《格致要旨》版、明代胡宗南所修订的《基本方论》版等。

这些版本对于后世的医学发展有着重要的影响,更加完善了《伤寒杂病论》的内容和治疗方法。

接下来,我们来看《金匮要略》。

这本经典是东晋时期的医学家张仲景所编纂,也是中国医学发展史上的重要里程碑之一。

《金匮要略》主要收录了一些内科疾病的治疗方法和方剂,尤其对于脾胃疾病的治疗有着独到的见解。

《金匮要略》的版本相对较少,主要有南宋医学家陈自纪所注的《备急千金要方》、明代毛奇龙所修订的《百虑集》等。

这些版本在保留原著的基础上,有所增删补充,明确了方剂的配伍和用药要点,对后世医学研究起到了积极的推动作用。

然后,我们来看《千金方》。

这是唐代医学家孙思邈编著的一本医方书,也是中国古代药典中的重要部分。

《千金方》收录了大量的方剂和草药,供医生和药剂师参考使用。

《千金方》的版本繁多,其中最早传世的版本是唐代刘宓所注解的《千金要方》。

而宋代陆宇星所校定的《千金外台秘要方》被认为是《千金方》重要版本之一,它对原著进行了整理加工,增加了注释和附录,使得方剂的应用更加准确和实用。

最后,我们来看《神农本草经》。

这是中国医药学史上最早的草药本。

中医为什么必学“四大经典”开始想把题目定成为什么学习“经典”,后来发现现代对“经典”的定义比以前宽泛了许多,现代认可的经典著作越来越多。

就算是写成“四大经典”,还是要声明:我所谓的“四大经典”,指的是《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》四本经典,不包括除此之外的任何一本医学书籍。

有关这个问题,我想从三个方面来谈:第一,“经典”讲的是什么。

这里,我先举佛道儒三教经典的例子:三教“经典”,是对生命的本质有了透彻认知,并在此基础上,遵循生命的规律,让自己的生命通透智慧的人——也就是圣人对自己对生命认知和修炼的规律的表述。

此“规律”,是客观存在的,不是人为创作发明的。

这在孔子说就是“述而不作”。

三教的圣人都是“述而不作”的。

“述而不作”,就是“讲述(规律)而不自己创作(规律)”(如果“作而不述”就会歧见纷呈)。

比如,佛经开篇经常会有“如是我闻”的说法,可以说是“我曾听到(佛)这样讲述”,以说明此经文是佛讲述的。

更深一层的含义是,通过学习佛讲述的方法,也就是佛法,“我”认真修行,得到了佛一样的果味,见到了“自性佛”,于是“我听闻(我的自性佛)这样讲述”。

孔子要恢复“周礼”,并不是尊古守旧,而是在当时来看,最符合人性的是周礼。

如果非要复古,为什么不复更古一点的“夏礼”、“商礼”呢?为什么不复尧舜之礼呢?为什么不复茹毛饮血时代的“礼”呢?总之一句话,三教经典,阐述的是客观存在的人自身的规律,以及根据自身规律而创立的符合规律的修炼方法。

任何人学习三教经典,严格按照经典论述的方法去做,也可以得到三教圣人的果味。

中医的四大经典,也是如此。

中医圣人也是用了类似修习三教的方法(主要是反观向内,而不是研究外界),体悟到人体正气和邪气的规律,以及如何利用用针、灸、中药等,调动人体自身存在的客观功能,达到驱邪扶正,恢复人体健康的目的。

(也就是说,如果病患身体的功能降到一个不能调动的极限,也就是死症,中医亦回天乏术。

中医四大经典条文背诵版【第一篇】《黄帝内经》1.《黄帝内经》是中医学的经典之作,被誉为中医学宝库中的瑰宝。

2.《黄帝内经》包含了丰富的医学理论和实践经验,被视为中医学的基础和指南。

3.《黄帝内经》中的条文包括《灵枢》和《素问》两部分,分别阐述了中医的理论体系和临床实践。

4.《黄帝内经》强调人体与自然环境之间的关系,在养生、治病等方面提供了重要的指导。

5.其中,《黄帝内经·素问篇》探讨了人体的结构、功能以及疾病的发生机理,是中医理论的基础。

6.《黄帝内经·灵枢篇》则深入探讨了脏腑经络、气血运行等问题,为中医诊断与治疗提供了重要依据。

7.读者通过背诵《黄帝内经》的条文,可以深入了解中医经典的真谛,对于中医学的学习和实践具有重要意义。

【第二篇】《伤寒杂病论》1.《伤寒杂病论》是中医经典之一,是张仲景撰写的著名医学著作。

2.《伤寒杂病论》详细描述了伤寒及其他杂病的病因、病机、诊断和治疗等内容。

3.本书的条文清晰明了,语言简洁,对于中医临床的应用具有重要的指导意义。

4.《伤寒杂病论》通过对病理变化的观察和患者的症状描述,提供了一套独特的辨证论治方法。

5.该书强调了个体化治疗的重要性,注重辨证施治,强调治疗要“因人而异”。

6.背诵《伤寒杂病论》有助于理解中医的整体观念和辨证施治的原则,提高临床诊疗水平。

【第三篇】《金匮要略》1.《金匮要略》是汉代医学家张仲景所著的重要医学著作,被誉为中医临床之宝。

2.《金匮要略》主要探讨了内科疾病的诊断和治疗方法,对于临床实践具有重要指导作用。

3.该书条文精炼,内容系统,注重病机的研究,突出辨证施治的要点。

4.《金匮要略》中描述了各种常见疾病的病理过程、鉴别要点及治疗方案,使之成为中医实践的利器。

5.背诵《金匮要略》可以加深对中医药学的理解和应用,提高临床医生的综合治疗能力。

【第四篇】《神农本草经》1.《神农本草经》是中国古代农学、药学的奠基之作,被誉为中国第一部农药学专著。

中医四大经典条文背诵版摘要:一、前言二、中医四大经典条文介绍1.《黄帝内经》2.《难经》3.《伤寒杂病论》4.《神农本草经》三、中医四大经典条文背诵方法1.分阶段学习2.制作学习卡片3.结合实践理解4.定期复习巩固四、中医四大经典条文的价值与意义1.对中医理论体系的奠定2.对后世医学发展的影响3.对现代医学的启示五、结论正文:中医是我国传统医学的瑰宝,四大经典条文——《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》——更是中医理论体系的核心。

它们不仅凝聚了古代医者的智慧,也为现代医学提供了宝贵的经验和启示。

如何背诵这四大经典条文,成为了每一个中医学者必须面对的挑战。

首先,我们要了解四大经典条文的内容。

《黄帝内经》是中医理论的基础,详细论述了中医的基本理论、诊断方法和治疗方法。

《难经》主要解答了《黄帝内经》中的一些难题,对中医理论和实践进行了补充。

《伤寒杂病论》是一部论述外感病和内伤病的专著,对中医临床具有很高的指导意义。

《神农本草经》则是我国最早的一部药物学专著,详细记载了药物的性能、功效和用法。

其次,我们要掌握四大经典条文的背诵方法。

分阶段学习是提高效率的关键,可以将条文分为若干个阶段,逐步完成。

制作学习卡片是加深记忆的有效方法,可以在卡片上写下关键词和解释,方便随时查阅。

结合实践理解有助于更好地掌握条文,可以通过临床病例来加深对条文的理解。

定期复习巩固是防止遗忘的重要手段,可以制定合理的复习计划,确保每个阶段的学习效果。

最后,我们要认识到四大经典条文的价值与意义。

它们奠定了中医理论体系的基础,对后世医学发展产生了深远的影响。

同时,这些经典条文对现代医学也具有很大的启示作用,如强调预防为主、个体化治疗等。

因此,背诵四大经典条文不仅是中医学子的基本功,也是传承和发扬中医文化的责任所在。

总之,背诵中医四大经典条文是每一个中医学者必须面对的挑战。

通过分阶段学习、制作学习卡片、结合实践理解和定期复习巩固等方法,我们可以更好地掌握这些经典条文。

中医药传统经典导言:中医药是中华民族宝贵的传统文化遗产,源远流长,积淀深厚。

中医药传统经典是指那些经受时间考验,被世代传承、不断演绎的经典著作。

这些经典著作凝聚了中医药学的精髓,形成了中医药的理论体系和医学方法。

本文将介绍几部具有代表性的中医药传统经典,包括《黄帝内经》、《神农本草经》和《本草纲目》。

一、《黄帝内经》《黄帝内经》是中医药学的奠基之作,也是中医药传统经典中最重要的一部。

它包含了两部分,即《素问》和《灵枢》。

《素问》主要关注人体生理、病因病机和诊断治疗原则等内容,而《灵枢》则侧重于经络、气血和针灸等方面的知识。

《黄帝内经》通过对阴阳理论、五行学说和经络系统等的研究,总结了人体生命活动的规律和病理变化的原因。

其中,包括了中医学重要的概念如“阴阳平衡”、“气机升降”、“经络通畅”等。

无论是在临床实践中,还是在中医药学的理论建构中,《黄帝内经》都占据着举足轻重的地位。

二、《神农本草经》《神农本草经》是中医药材学的经典之作,被誉为中医药学的草药宝典。

它是我国最早的一本草药学专著,记载了大量的草药,包括药材的性味、功效、用法和注意事项等详细信息。

《神农本草经》是根据草药的药用价值对其进行分类,主要分为上品、中品和下品。

每种草药都附有详细的描述,例如药性、归经、主治等。

这些信息对于中医药的临床运用和研究非常重要,为中医药学的发展提供了坚实的基础。

三、《本草纲目》《本草纲目》是明代李时中编纂的草药学经典著作,也是中医药学史上最重要、最具影响力的一部著作。

它对我国许多宝贵草药进行了全面系统的整理和归类,为后世的草药学研究提供了重要的依据。

《本草纲目》收录了大量的药物信息,详细描述了每种草药的性味归经、功效主治、用法用量等,并配以插图加深理解。

这本经典著作不仅在国内产生了深远的影响,也对世界草药学的发展起到了重要的推动作用。

结语:中医药传统经典是中医药学发展的基石,体现了中医药学的独特思维和方法论。

《黄帝内经》、《神农本草经》和《本草纲目》作为中医药传统经典的代表,对中医药学的研究和应用产生了深远的影响。

四大经典不能遗漏《神农本草经》

四大经典不能遗漏《神农本草经》毛进军河南省驻马店市第四人民医院

对于什么是“四大经典”,中医界尚没有一个统一的看法。

从媒体上广为宣传的“四大经典”来看,基本上都是指《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》和《温病学》(主要是指清·吴鞠通《温病条辨》)。

而真正的四大经典应当是《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》和《神农本草经》。

这“四大经典”是卫生部在1955年中国中医研究院“第一届西学中班”教学计划中确立的,该计划中指出:“学习中医,必须要系统学习“四大经典”,即《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匮要略》四部著作”,这对于当时学习中医理论和临床知识,起到了非常好的规范和指导作用。

而现在却以《温病条辨》替代了《神农本草经》。

《神农本草经》简称《本经》,其总结了战国时期的许多用药经验,经秦汉医家不断地抄录增补,成为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代都被誉为中药学经典著作。

在相当长的一段历史时期内,《本经》都是中医师的的必读书,书中对于药性、功能主治及如何相互配合应用以及简单的制剂,都描述的十分准确、精当,文字简练古朴,成为中药理论的精髓。

其中大部分药物学理论和配伍规则,直到

今天,仍是中医药学的重要理论。

《本经》的问世,对我国中医药学的发展影响很大,历史上具有代表性的几部本草,如《本草经集注》、《新修本草》、《证类本草》、《本草纲目》等,都渊源于《本经》。

更重要的是,要想学明白、理解透彻《伤寒论》、《金匮要略》的遣方用药法则,也必须读懂《本经》。

综上所述,建议目前“四大经典”内涵,应定位为《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》和《神农本草经》,如果加上《温病条辨》,那就是“五大经典”。

看此文用· 秒,转发只需1秒。