组织行为学知识点

- 格式:wps

- 大小:774.39 KB

- 文档页数:19

组织行为学1、管理者的技能:技术技能、人际技能、概念技能2、组织行为学:是一个研究领域,它探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,3、目的是应用这些知识改善组织绩效3、组织模型:个体水平、群体水平、组织系统水平。

4、因变量:生产率、缺勤率、流动率、工作场所中的偏常行为、组织公民行为、工作满意度。

自变量:个体水平变量、群体水平变量、组织系统水平变量。

5、工作场所中的偏常行为:违反重要的组织规则从而威胁组织或者其他成员的利益的主动行为7、组织行为学面对的挑战和机遇:回应经济压力、回应全球化、管理劳动力多元化、改善顾客服务、改善人际技能、激发创新和变革、应对“临时性”、在网络化组织中工作、帮助员工平衡工作与生活中的冲突、创造积极的工作环境、改善道德行为组织多元化1、多元化分层:表面层次多元化,深层次多元化2、能力:个体能够成功完成工作中各项任务的可能性。

智力能力,体质能力,情绪能力态度1、态度:关于物体、人物和事件的评价性陈述,反映了一个人对某一对象的内心感受2、态度的构成:认知成分、情感成分、行为成分3、认知失调:个体可以察觉到的两个或更多态度之间或者行为和态度之间的任何不一致4、态度方面最有力的调节变量:态度的重要性、态度的具体性、态度的可提取性、是否存在社会压力以及个体对于这种态度是否具有直接经验5、态度的类型:工作满意度,工作参与,组织承诺(三个维度:情感承诺,持续承诺,规范承诺),感知到的组织支持,员工敬业度,工作态度间的差异。

6、测量工作满意度方法:单一整体评估法,工作要素综合评价法7、影响工作满意度的因素:工作本身,薪酬,晋升机会,主管,同事,人格8、满意和不满意的员工反应:退出,建议,忠诚,怠工。

情绪1、情感:一种统称,包括人们体验的所有感情。

包括情绪和心境两个部分。

2、情绪:一种强烈的情感,直接指向某人某物。

心境:一种比情绪更弱并且经常缺乏背景刺激的情感。

4、情绪的作用:对理性思考非常重要5、情绪和心境的来源:人格、每周和每日的时间、天气、压力、睡眠、锻炼、年龄、性别、社交活动6、情绪智力:一种个人能力(1)具有自我意识(2)可以观察其他人的情绪(3)可以管理情绪线索和信息人格与价值观1、人格:个体对其他人的反应方式和交往方式的总和,它常常通过个体表现出来的可以测量的人格特质进行描述。

第1章什么是组织行为学一、管理者做什么管理者通过别人来完成工作,他们做出决策、分配资源、指导别人的活动从而实现工作目标。

1. 管理者的职能20世纪初,法国工业家亨利·法约尔(Henri Fayol)提出,所有的管理者都发挥五种职能:计划、组织、指挥、协调和控制。

今天这些职能简化为四种:计划、组织、领导和控制。

(1)计划计划活动就是要设定或明确组织的目标,制定实现组织目标的途径或方案。

(2)组织为了实现计划活动所预定的目标,实施计划活动制定的行动方案。

(3)领导管理者就运用各种适当的方法,去影响组织的成员,努力营造起一种使组织中的成员能够全心全意、士气高昂地为实现组织目标而努力奋斗的氛围,以便使管理的领导职能得到更大的发挥。

(4)控制为了确保组织目标的顺利实现,组织的管理者从头到尾地对组织各项活动的进展情况进行检查,一旦发现或预见问题后就要及时采取措施予以纠正,以保证组织活动按计划进行。

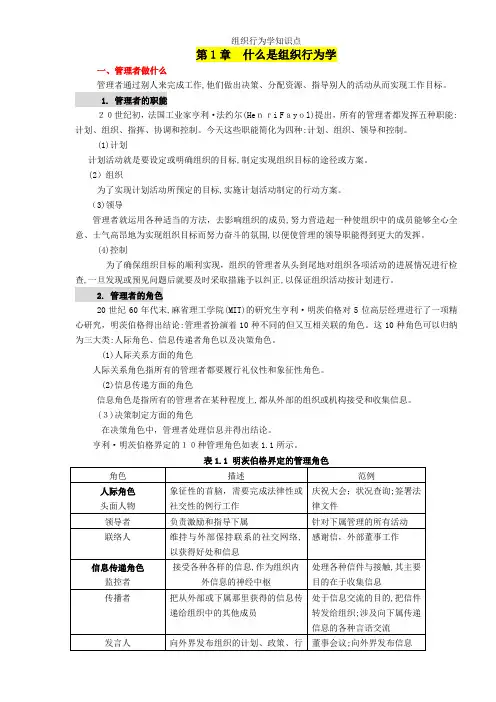

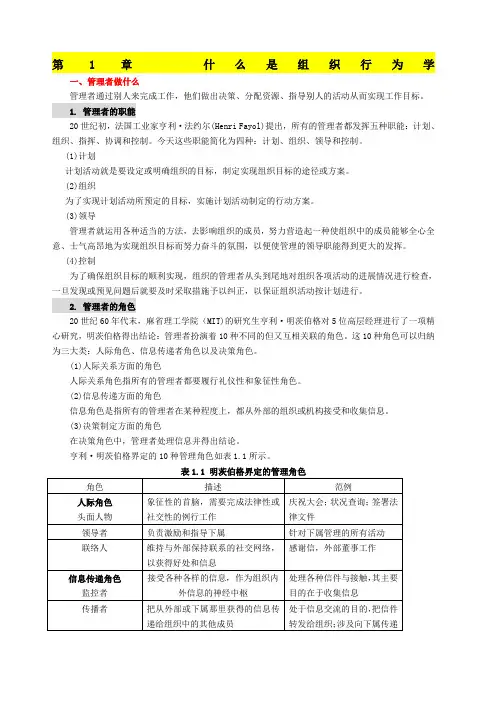

2. 管理者的角色20世纪60年代末,麻省理工学院(MIT)的研究生亨利·明茨伯格对5位高层经理进行了一项精心研究,明茨伯格得出结论:管理者扮演着10种不同的但又互相关联的角色。

这10种角色可以归纳为三大类:人际角色、信息传递者角色以及决策角色。

(1)人际关系方面的角色人际关系角色指所有的管理者都要履行礼仪性和象征性角色。

(2)信息传递方面的角色信息角色是指所有的管理者在某种程度上,都从外部的组织或机构接受和收集信息。

(3)决策制定方面的角色在决策角色中,管理者处理信息并得出结论。

亨利·明茨伯格界定的10种管理角色如表1.1所示。

3.管理者的技能罗伯特·卡茨(Robert Katz)提出了三种基本的管理技能:技术技能、人际技能和概念技能。

(1)技术技能技术技能,指为了完成或理解一个组织的特定工作所必需的技能,也就是业务方面的技能。

(2)人际技能人际技能,指与组织单位中上下左右的人打交道的能力。

第一章组织行为学概述第一节、组织与组织行为一、组织1、含义;2、组织和环境;3、组织的演变;4、组织和管理二、组织行为:个体;团体;组织。

三、组织行为学(Organization Behavior)研究组织中人的心理和行为表现及其规律,提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织既定目标的科学。

四、组织行为学的学习研究方法:1、调查研究方法;2、实验方法;3、数量统计方法;4、比较研究方法。

第二节组织行为学的历程和理论成就组织行为学的产生:组织行为学的产生,是组织演变、管理理论发展的必然结果。

1、管理学产生前的组织行为学思想:亚当•斯密(Adam Smith):《国富论》劳动分工(工作专门化);查尔斯•巴比奇(Charles Babage):《论机器和制造业的经济》;罗伯特•欧文(Robert Owen):工厂制度贬低了工人的利益2 、古典理论时代(1900—1930年代中期)3、行为学派时代:人事办公室的诞生;闵斯特伯格(Huga Mǔnsterberg)与工业心理学的诞生;劳动法案;人际关系理论。

行为科学的兴起:霍桑实验4、人力资源学派:克里斯•阿吉里斯(Chris Argyris)的观点;道格拉斯•麦格雷戈(Douglas M• Mc Gregor)的观点;权变学派——组织行为学的形成;组织行为学的发展。

第三节西方管理中对人性假设的理论一、西方组织行为学的人性观二、对人性的假设1、X理论:一般人天生是懒惰的,他们都尽可能逃避工作;多数人缺乏进取心、责任心,不愿对人和事负责;一般人干的工作都是为了物质和安全的需要,人工作是为了钱;人具有欺软怕硬、畏惧强者的弱点。

2、行为科学理论:认为人的行为动机不只是追求金钱,而是人的全部社会需求;由于技术的发展与工作合理化的结果,使工作本身失去了乐趣和意义,因此,人们从工作上的社会关系去寻求乐趣和意义;工人对同事之间的社会影响力,要比组织所给予的经济报酬,更加重视;工人的工作效率,随着上级能满足他们社会需求的程度而改变。

《组织行为学》复习重点一、基本概念1、《组行》的相关学科有哪些:普通心理学,社会心理学,社会学,人类学,经济学,管理学,文化人类学.2、基本概念:组织:在一定时间内为了实现某种共同的目标,由两个或两个以上的人组成,有专门责权分工,在一系列连续的系统内工作,通过彼此协作追求成效最大化的人群结合体。

战略目标:全球环境中的行业竞争力,组织的良性变革与发展。

也有人认为包括,员工的成长与发展(认同度、满意度、忠诚度、积极性高),获得健康、幸福、自我价值。

竞争优势:组织能在某个方面比它的竞争者做得更好,或者,可以用竞争者所不能的方式来完成工作。

4、判断组织行为有效性的因变量及其概念:因变量:1、生产率:生产效果+生产效率2、缺勤率:旷工的现象3、流动率:离职。

导致招募、选拔、培训费用增高;4、工作场所的越轨(反社会行为):侮辱、伤害、偷盗、传播流言、蓄意破坏;5、组织公民行为:表现出“良好公民感”行为——工作场所的助人行为、主动工作,回避冲突,尊重组织6、工作满意度:对工作特点进行评估产生的积极感觉5、组织行为的三种自变量分析水平自变量:引起上述因素发生变化的原因。

个体层面: 个人的传记特点,如年龄、性别、种族、婚姻状况、工作时间长短能力;情绪情感状况;需要动机价值系统;人格特征/特质;群体层面: 群体的沟通方式和水平、群际关系、领导风格与领导力、权力与政治、冲突管理;组织层面: 组织结构设计、组织制度与文化、人力资源管理办法、高层管理者的影响力6、判断人力资本有效性的三种特征个人价值:个人具备的组织所需的基本工作能力的程度。

稀缺程度:组织成员在知识、技能、才干、个人特征方面在行业内的独一无二的程度;可模仿性:组织成员的知识、技能、才干可被其他组织复制的程度7、高层、中层、基层管理者的不同任务:高层:花时间与组织内外部人员谈愿景、战略及其他与组织方向至关重要的问题,指导中层管理者界定其职责、处理冲突。

投入精力来塑造组织的内部规范和非正式行为(不成文规定的行为),即组织文化。

1.组织行为学是综合运用心理学方法和技术,研究组织中人的心理和行为的规律,从而预测、引导和控制人的行为,以实现组织既定目标的科学。

2.正确理解“组织行为学”概念的含义:研究对象:人的心理和行为的规律性,即人研究范围:一定组织中人的心理与行为的规律性主要关心:人的积极性如何调动方法手段:综合运用心理学的方法和技术研究目的:提高对人的行为的预测、引导和控制的能力;提高组织及其成员的行为效能。

3.组织行为学研究的内容:个体心理与行为,群体心理与行为,领导心理与行为,组织行为与组织绩效,4.组织行为学的学科性质和特色:跨学科性,层次性,两重性:自然属性、社会属性 ,实用性跨学科性:组织行为学是以行为科学(主要指心理学、人类学、社会学)、管理学(主要指人力资源管理学、组织管理学)的概念、理论、模式和方法为主要知识基础,同时吸收了政治资源管理学、经济学、历史学、生物学、生理学等社会科学和自然科学中有关论述人类行为、心理的内容,充分体现了这门科学的跨学科性。

层次性:从系统观来分析,组织行为学的研究对象可分为三个层次:组织中的个体行为、群体行为、组织行为。

两重性:自然属性、社会属性 (学科、研究的对象、管理的性质)实用性:相对于理论性科学,如心理学、社会学、人类学等,组织行为学不仅要研究分析人的心理和行为规律,还要通过这些的分析,评价人的行为,提出改变人心理行为的方法。

也就是说要经受实践的检验。

5.,西方组织行为学的历史沿革:组织行为学的发展大体上分为四个阶段:组织行为学的思想萌芽,代表人物亚当.斯密,查尔斯.巴比奇,罗伯特.欧文组织行为学的理论准备,代表人物:科学管理之父泰勒,管理理论之父法约尔,组织理论之父马克斯.韦伯组织行为学的诞生代表人物霍桑,梅奥组织行为学的发展代表人物莫尔斯和客什,菲德勒,卡曼6.霍桑实验1924--1932年,梅奥从1927年开始加入第二阶段的实验内容:照明实验,福利实验,大规模访谈实验,群体实验7.20世纪60年代末,组织行为学逐步从行为科学中独立出来,成为一门独立的学科8.组织行为学的研究方法:观察法,实验法,调查法,定量研究法,个案研究法,模型法9.马克思主义的人性论:一、关于人的本质二、关于人的价值三、关于人的需要具体内容看课本10.一、“经济人”假设:由约翰·穆勒提出的,该理论的基本观点 1.大多数人天性懒惰,不喜欢工作,并尽可能逃避工作;2.多数人没有雄心大志,不愿负任何责任,而心甘情愿地受别人指挥;3.人们多数喜欢以自我为中心而忽视组织;4.多数人安于现状,习惯于抵抗变革;5.人们易受欺骗,常有盲从举动。

组织行为学第一章组织行为学概述1、影响组织有效性的因素:①环境因素(组织外部因素):可预测性、复杂性、敌对性;②组织因素:结构、技术、规模、年限;③管理政策和实践因素:战略、控制、领导、报酬、沟通、决策;④员工因素:目标、技能、动机、态度、价值观。

2、20世纪60年代中叶之后,行为科学的又一个重要发展方向是对组织行为的研究,主要论述企业性组织中人和群体的行为。

3、1911年泰勒《科学管理原理》的面世标志着科学管理从此诞生。

4、霍桑实验:1924-1932年在美国西方电气公司所属霍桑工厂进行的一系列实验。

①霍桑实验包括四个方面的内容:照明实验、福利实验、访谈实验、观察实验。

②霍桑实验的一个重大贡献在于,它不同意泰勒把人只看成是“会说话的机器”或人的活动只是受金钱的驱使,认为人是“社会人”。

另一个重大的贡献是,它发现并证实了“非正式群体”的存在,这种“非正式群体”有其特殊的规范、感情和倾向,控制着每个成员的行为,甚至影响整个正式群体的活动。

③经梅奥归纳、总结,整理成《工业文明中人的问题》一书,于1933年正式出版,由此形成了著名的人群关系学说。

5、组织行为学的学科基础:组织行为学是在心理学、生理学、生物学、人类学、社会学、伦理学和政治学等多种学科相交叉的边缘形成的新学科。

6、组织行为学的研究方法有:①自然实验法;②行为观察法;③心理测验法;④现场调查法。

第二章个人行为基础7、社会知觉的范围:①对他人的知觉;②人际知觉;③自我知觉。

8、自我概念:就是自己对自己的看法,莱米认为,自我概念是综合现在及过去对自己观察而获得的有关自己的知觉组织,是对自己的一种看法与想法。

9、归因:是人们对他人或自己的所作所为进行分析,指出其性质或推论其原因的过程。

10、归因理论:有凯利的归因理论,维纳的三维归因理论。

维纳的三维归因理论:人们对自己的成功和失败主要归因于四个因素:努力、能力、任务难度和机遇。

维纳的归因模式:11、费斯廷格的认知失调理论:①认知失调理论的假说:认知元素之间的矛盾或失调,使个体心理上的不快感和压迫感加剧,这时人们就设法减轻或消除不协调关系,从而促使个人的态度发生改变。

组织行为学知识点汇总引言组织行为学是管理学中重要的分支之一,研究的是个体在组织中的行为、组织的结构与运作等方面的知识。

它关注如何有效管理组织成员、提高组织绩效,适应不断变化的环境等问题。

本文将介绍组织行为学的一些核心知识点,包括个体行为、组织结构、领导与决策、团队合作等内容,帮助读者对组织行为学有一个全面的了解。

个体行为1. 个体决策与判断•个体在组织中做出决策的过程•决策中的认知偏差和误差•决策风格与效率2. 个体动机与激励•动机理论:马斯洛需求层次理论、赫茨伯格双因素理论等•激励方式与效果评价•奖惩制度的设计和实施3. 个体学习与发展•学习型组织的概念•组织对个体学习的支持•职业生涯规划和发展组织结构1. 组织设计与变革•组织设计的原则与模型•组织结构类型:功能型、矩阵型、网络型等•变革管理与实施2. 组织文化与氛围•组织文化的形成与传播•文化对组织绩效的影响•建设积极的组织文化3. 组织决策与沟通•决策类型:规范化决策、非规范化决策•决策者的心理因素•有效沟通技巧与工具领导与决策1. 领导风格与能力•领导理论:情境领导、变革型领导等•领导风格对组织绩效的影响•发展领导能力的方法与途径2. 决策模型与技巧•决策的方法:规则化模型、直觉模型等•决策质量评估•面对冲突的决策技巧团队合作1. 团队建设与领导•好的团队领导者应具备的素质•团队建设的阶段模型:成熟度模型、随时间的演变等•团队绩效评价与提升2. 团队沟通与冲突解决•有效团队沟通技巧•冲突的原因与解决方法•团队协作与共享的重要性总结以上是组织行为学中一些重要的知识点汇总,涵盖了个体行为、组织结构、领导与决策、团队合作等多个方面。

深入了解和实践这些知识点,将有助于提高组织的绩效、建设良好的工作氛围,实现组织的长期发展目标。

希望本文能为读者提供一些启发与帮助,引领他们在组织行为学的学习和实践中取得更好的成果。

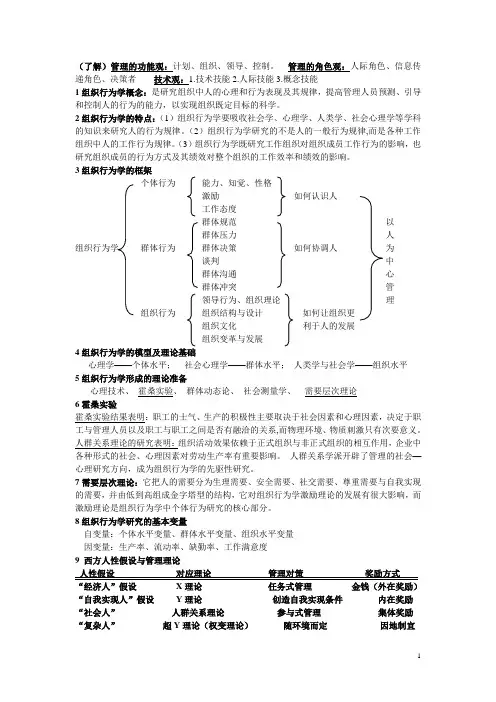

(了解)管理的功能观:计划、组织、领导、控制。

管理的角色观:人际角色、信息传递角色、决策者技术观:1.技术技能2.人际技能3.概念技能1组织行为学概念:是研究组织中人的心理和行为表现及其规律,提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织既定目标的科学。

2组织行为学的特点:(1)组织行为学要吸收社会学、心理学、人类学、社会心理学等学科的知识来研究人的行为规律。

(2)组织行为学研究的不是人的一般行为规律,而是各种工作组织中人的工作行为规律。

(3)组织行为学既研究工作组织对组织成员工作行为的影响,也研究组织成员的行为方式及其绩效对整个组织的工作效率和绩效的影响。

3组织行为学的框架个体行为能力、知觉、性格激励如何认识人工作态度群体规范以群体压力人组织行为学群体行为群体决策如何协调人为谈判中群体沟通心群体冲突管领导行为、组织理论理组织行为组织结构与设计如何让组织更组织文化利于人的发展组织变革与发展4组织行为学的模型及理论基础心理学——个体水平;社会心理学——群体水平;人类学与社会学——组织水平5组织行为学形成的理论准备心理技术、霍桑实验、群体动态论、社会测量学、需要层次理论6霍桑实验霍桑实验结果表明:职工的士气、生产的积极性主要取决于社会因素和心理因素,决定于职工与管理人员以及职工与职工之间是否有融洽的关系,而物理环境、物质刺激只有次要意义。

人群关系理论的研究表明:组织活动效果依赖于正式组织与非正式组织的相互作用,企业中各种形式的社会、心理因素对劳动生产率有重要影响。

人群关系学派开辟了管理的社会—心理研究方向,成为组织行为学的先驱性研究。

7需要层次理论:它把人的需要分为生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要与自我实现的需要,并由低到高组成金字塔型的结构,它对组织行为学激励理论的发展有很大影响,而激励理论是组织行为学中个体行为研究的核心部分。

8组织行为学研究的基本变量自变量:个体水平变量、群体水平变量、组织水平变量因变量:生产率、流动率、缺勤率、工作满意度9 西方人性假设与管理理论人性假设对应理论管理对策奖励方式“经济人”假设X理论任务式管理金钱(外在奖励)“自我实现人”假设Y理论创造自我实现条件内在奖励“社会人”人群关系理论参与式管理集体奖励“复杂人”超Y理论(权变理论)随环境而定因地制宜10、能力:能力是和某种活动相联系,并表现在活动的全部过程中。

组织行为学必考知识点组织行为学是管理学的重要分支之一,研究的是组织内部的个体、团队和组织本身的行为、互动和变化等方面。

以下是组织行为学必考的知识点。

一、组织结构组织结构是指组织内部各部门、职能、岗位之间的关系和相互作用。

常见的组织结构有功能型、分部型、矩阵型、流程型、网络型等。

不同的组织结构对组织的管理和运作方式有着很大的影响。

二、组织文化组织文化是指组织在长期的经营管理过程中形成的共同信仰、价值观念、行为规范等。

组织文化可以影响组织成员的行为和决策,同时也可以作为组织的竞争优势。

三、组织行为组织行为是指组织内部个体或团队的行为和互动。

组织行为包括个体行为、团队行为、决策行为、领导行为等。

了解组织行为可以帮助管理者更好地管理和提高组织绩效。

四、团队建设团队建设是指通过一系列的活动和方法,促进团队成员之间的合作和协作,提高团队绩效和成员满意度。

团队建设的关键在于建立良好的沟通、信任和支持体系,同时也需要注意团队成员的角色、目标和奖惩机制等。

五、领导力领导力是指管理者在组织中发挥的影响力和能力。

领导力包括领导风格、领导行为、领导力模型等。

了解和掌握领导力可以帮助管理者更好地指导和激励员工,提高组织绩效。

六、组织变革组织变革是指组织内部对结构、过程、文化等方面的调整和改变。

组织变革可以促进组织的创新和改进,但同时也面临着许多挑战和风险。

管理者需要了解变革的原则和方法,同时也需要注意变革的沟通、协调和执行过程。

七、组织学习组织学习是指组织内部不断学习和适应环境的能力。

组织学习需要建立良好的学习机制,包括知识管理、培训和开发、学习型组织等。

通过组织学习可以提高组织的适应能力和竞争力。

以上是组织行为学必考的知识点,掌握这些知识可以帮助管理者更好地理解和改善组织内部的行为和运作方式,提高组织绩效和员工满意度。

第1章什么是组织行为学一、管理者做什么管理者通过别人来完成工作,他们做出决策、分配资源、指导别人的活动从而实现工作目标。

1. 管理者的职能20世纪初,法国工业家亨利·法约尔(Henri Fayol)提出,所有的管理者都发挥五种职能:计划、组织、指挥、协调和控制。

今天这些职能简化为四种:计划、组织、领导和控制。

(1)计划计划活动就是要设定或明确组织的目标,制定实现组织目标的途径或方案。

(2)组织为了实现计划活动所预定的目标,实施计划活动制定的行动方案。

(3)领导管理者就运用各种适当的方法,去影响组织的成员,努力营造起一种使组织中的成员能够全心全意、士气高昂地为实现组织目标而努力奋斗的氛围,以便使管理的领导职能得到更大的发挥。

(4)控制为了确保组织目标的顺利实现,组织的管理者从头到尾地对组织各项活动的进展情况进行检查,一旦发现或预见问题后就要及时采取措施予以纠正,以保证组织活动按计划进行。

2. 管理者的角色20世纪60年代末,麻省理工学院(MIT)的研究生亨利·明茨伯格对5位高层经理进行了一项精心研究,明茨伯格得出结论:管理者扮演着10种不同的但又互相关联的角色。

这10种角色可以归纳为三大类:人际角色、信息传递者角色以及决策角色。

(1)人际关系方面的角色人际关系角色指所有的管理者都要履行礼仪性和象征性角色。

(2)信息传递方面的角色信息角色是指所有的管理者在某种程度上,都从外部的组织或机构接受和收集信息。

(3)决策制定方面的角色在决策角色中,管理者处理信息并得出结论。

亨利·明茨伯格界定的10种管理角色如表1.1所示。

罗伯特·卡茨(Robert Katz)提出了三种基本的管理技能:技术技能、人际技能和概念技能。

(1)技术技能技术技能,指为了完成或理解一个组织的特定工作所必需的技能,也就是业务方面的技能。

(2)人际技能人际技能,指与组织单位中上下左右的人打交道的能力。

组织行为学基础知识组织行为学是一门研究个体、群体以及组织结构对组织内部行为的影响,从而提高组织绩效的学科。

它综合运用了心理学、社会学、人类学、管理学等多学科的知识和方法,来理解、解释和预测组织中人们的行为。

一、个体行为个体是组织的基本组成部分,个体的行为受到多种因素的影响。

1、人格人格是个体独特的、相对稳定的心理特征总和。

常见的人格特质理论包括大五人格模型,即开放性、责任心、外倾性、宜人性和神经质。

了解员工的人格特质有助于预测他们在工作中的行为和表现,例如,责任心强的员工更可能按时完成任务,注重工作质量。

2、价值观价值观是个人对事物重要性的判断和评价标准。

不同的价值观会导致员工在工作中的目标和动机不同。

具有强烈成就导向价值观的员工可能更追求高绩效和职业发展,而注重工作生活平衡价值观的员工可能更关注工作环境和工作时间的合理性。

3、知觉知觉是个体对周围环境信息的选择、组织和解释。

知觉具有主观性,不同的人对同一事物可能有不同的知觉。

在组织中,管理者需要意识到员工的知觉偏差,避免误解和冲突。

4、态度态度包括工作满意度、工作投入度和组织承诺。

工作满意度高的员工往往工作效率更高,离职率更低。

工作投入度反映了员工对工作的专注和热情,而组织承诺则体现了员工对组织的忠诚度。

5、学习个体通过学习来适应工作环境和改进工作表现。

强化理论、社会学习理论等都为理解个体学习提供了重要的视角。

例如,通过及时的奖励和表扬,可以强化员工的积极行为。

二、群体行为群体是由两个或以上相互作用、相互依赖的个体组成的集合。

1、群体发展阶段群体通常经历形成、震荡、规范、执行和解体这几个阶段。

在不同的阶段,群体的特点和问题各不相同,管理者需要采取相应的策略来促进群体的发展和绩效。

2、群体角色群体中的成员承担着不同的角色,如任务角色、维护角色等。

明确的角色分工有助于提高群体的效率。

3、群体规范群体规范是群体成员共同接受的行为准则和标准。

它可以是正式的规章制度,也可以是非正式的约定俗成。

组织行为学知识点1、知觉防御:是指人们保护自己的一种思想方法倾向。

这种倾向使人比较容易注意观察能满足需要的那些事物,而对那些与满足需要无关的事物,则视而不见,听而不闻。

2、组织:存在于特定社会环境中,由人群构成的,为了达到共同目标,通过责权分配和层次结构所构成的一个完整的有机体。

3、激励:利用某种外部诱因调动人的积极性和创造性,使人有一股内在的动力,向所期望的目标前进的心理过程。

激励是行为的钥匙,又是行为的按钮。

4、气质:气质是人的个性心理特征之一,它是指在人的认识、情感、言语、行动中,心理活动发生时力量的强弱、变化的快慢和均衡程度等稳定的动力特征。

主要表现在情绪体验的快慢、强弱、表现的隐显以及动作的灵敏或迟钝方面,因而它为人的全部心理活动表现染上了一层浓厚的色彩。

5、非正式群体:人们在活动中自发形成的,未经任何权力机构承认或批准而形成的群体。

非正式群体的存在是基于人们社会交往的需要。

在正式群体中,由于人们社会交往的特殊需要,依照好恶感,心理相容与不相容等情感性关系,就会出现非正式群体。

这种群体没有定员编制,没有固定的条文规范,因而,往往不具有固定的形式。

6、企业管理者对待非正式组织的态度应该是善加引导。

7、强化可以分为积极强化、消极强化、惩罚和倒退。

8、在以下诸因素中,能增强群体凝聚力的因素是群体与外界比较隔离。

9、勒温认为组织变革的过程包括三个阶段:解冻、改变和冻结。

10、过程型激励理论包括期望理论、公平理论。

11、组织设计的基本原则。

参考答案:(1)目标明确,功能齐全;(2)组织内部必须实行统一领导,分级管理;(3)有利于实现组织目标,力求精干、高效、节约;(4)有利于转换经营机制和提高经济社会效益;(5)既要有合理的分工,又要注意相互协作和配合;(6)明确和落实各个岗位的责权利,建立组织内部各种规章制度。

12、简述ERG理论的主要内容。

参考答案:ERG理论,又称成长理论,是由美国心理学家奥德弗于20世纪70年代提出的一种内容型激励理论。

组织行为学知识点归纳组织行为学第一章概述一、组织行为学的含义1.组织行为是指一定组织中个体、群体和整个组织三者之间以及整个组织与外部环境之间相互作用所形成的各种行为。

2.组织行为学是采用系统分析方法,研究一定组织中个体、群体、以及组织结构对组织内部行为的影响,从而提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织既定目标的科学。

3.研究对象:成员个人,群体,整个组织以及外部环境的相互作用所形成的行为。

4.本质:1)组织对其成员的思想、感情和行为的影响方式2)组织的各个成员的行为方式及其绩效对整个组织绩效的影响5.研究组织行为的目的:描述、解释、预测、控制员工的行为二、组织行为学的性质与特点1.组织行为学的主要特征有:1)边缘性、综合性、跨学科性2)两重性:艺术性,科学性3)实用性2.相关学科和组织行为学的关系:p83.组织行为学的学科内容4.管理心理学与组织行为学的关系与异同定义研究内容异同管理心理学研究人的心理规包括心理过程.个性.心理特征同:以人为研究对象,心理影响行律在管理中的应的形成及其机制的规律性。

内为用的科学容包括个体.群体.组织心理三异:管理心理学是偏重基本心理规个层次律的应用。

着重心理层面的研究。

组织行为学研究特定组织中着重在组织中个体.群体和组组织行为只是研究特定组织中人们人们行为规律的织的行为及其间的交互作用,的行为规律。

科学并运用相关的知识提高组织组织行为认为产生行为的需要和的效能动机不仅由代价观.知觉.性格所决定,还受个人地点的群体和组织以及组织外社会环境的影响。

5.研究和应用组织行为学的意义:p10三、组织行为学的产生与发展1.管文科学的发展p219世纪末和二十世纪初主要理论有:XXX:科学管理理论——侧重于企业基层人员的操作分析、组织原则和工作监督;法约尔:管理过程理论——主要集中于高层的管理原则,如企业的计划、不同层次组织的协调、控制等XXX:组织理论——认为组织应是一个等级森严、层次分明、分工明确的金字塔结构,为“直线式”组织结构奠定了理论基础。

组织行为学关键知识点一、知识概述《组织行为学关键知识点》①基本定义:组织行为学就是研究组织里的人还有组织本身的行为规律的学科。

就好比一个大班级,它为什么这么管学生,学生又为什么这么表现,这里面的门道就是组织行为学要研究的。

②重要程度:在管理学科这些里挺重要的。

企业啊、机关单位啊想好好管理,就得懂这个。

要是不懂人在组织里怎么想、怎么做,管理起来那就乱套了,像没头的苍蝇。

③前置知识:基本的管理学知识得知道一些,比如管理职能这些。

还得懂得点心理学基础,毕竟人是组织行为学的主要研究对象嘛,不了解人的心理怎么行。

④应用价值:在公司里,可以用它来提高员工工作效率。

比如说优化工作小组的人员搭配,就像玩拼图,怎么拼在一起效果最好呢?这就用得上组织行为学的知识。

也可以在制定规章制度时,考虑大家接受的程度,这样公司运行会更顺畅。

二、知识体系①知识图谱:在整个管理学领域里,组织行为学就像一颗大树里很粗的枝干。

它和人力资源管理、领导学这些分支都有联系,就像树枝和树枝之间有交叉、有连接。

②关联知识:跟管理学相关的人力资源管理联系可密切了。

你像招人、培训这些人力资源的活儿,就跟组织行为学挂得上钩。

还有领导学,领导怎么影响员工的行为,这里面也有组织行为学的学问。

再就是企业文化,企业文化怎么影响员工表现也是组织行为学研究的范畴。

③重难点分析- 掌握难度:这个学科有些概念比较抽象,像组织文化的内涵这些,不好理解。

而且实际情况很复杂,每个组织都不一样,把理论用在实际中要花点功夫。

- 关键点:多观察实际的组织行为是关键。

不能光啃书本,要到企业里看看员工到底是怎么工作、怎么交流的。

④考点分析:在大学考试里,如果是管理类专业,组织行为学考试占比不少呢。

考查方式除了选择、判断这种基础的,案例分析是很常见的。

比如给个企业管理中的问题,让你用组织行为学的概念和理论去分析怎么解决。

三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:- 个体行为:就是组织里每个员工的行为。

组织行为学考点第一章导论一、组织1)定义:组织是为了达到个体和共同目标而一起工作的人的集合。

二、什么是组织行为学?•定义:研究组织中人的心理和行为表现及其规律,提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织既定目标的科学。

•组织行为学定义的三层含义:1、组织行为学的研究对象是人的心理和行为的规律。

2、组织行为学的研究范围是一定组织中的人的心理与行为的规律.3、组织行为学的研究目的是在掌握一定组织中人的心理和行为规律性的基础上,提高预测、引导、控制人的行为的能力,以达到组织既定的目标。

三、霍桑实验:组织行为学的独立是在二十世纪二三十年代,其标志是霍桑实验。

1、霍桑实验是由哈佛大学的心理学教授梅奥主持,在美国芝加哥西部电器公司所属的霍桑工厂进行的一系列十分著名的心理学研究的总称。

霍桑实验被公认为管理心理学的先驱,梅奥被认为是管理心理学的创始人。

2、霍桑实验的四个阶段:1)照明实验(绕线实验)1924.11~1927.4实验假设:提高照明度会有助于减少疲劳,使生产率提高。

2)福利实验1927.4~1929.6①实验目的:查明福利待遇的变换与生产效率的关系②导致生产效率提高的主要原因如下:是参加实验的光荣感;成员间良好的相互关系;被信任感和责任心的;群体意识。

③这一实验结果经实验者以极大的启示,从此开始了以人为中心的思考,实验者把注意力从物质条件转移到人际关系方面。

3)随访实验(与工人谈话实验)1928.9~1930.5目的:了解工人对诸如工作状况、工资待遇、工作监督、公司方针等各方面问题的真实情感和态度。

访问了近两万名工人,管理者必须认真倾听和了解工人的情绪和实际问题。

4)群体实验(观察实验)1931.11~1932.5目的:检验每个工人都是想以最高的工作效率换取最大的工作报酬。

观察的结果:产量只保持在中等水平上,每个工人的日生产量平均都差不多。

3、霍桑实验的结论:生产条件的改善并非是增加生产的第一要素。

组织行为学知识点组织行为学是研究人在组织中的行为、态度和动机的学科,旨在帮助人们理解和管理组织中的个体和团队行为。

在实践中,组织行为学可以用于提高组织的效率和绩效,培养员工的职业素养,以及改善组织文化和领导力。

本文将介绍组织行为学的一些基本知识点。

一、个体行为的决定因素1. 个体特征:个人的性格、态度、价值观等,对其行为有一定的影响。

2. 员工动机:个体的动机水平和动机类型(内在动机和外在动机)会影响其在组织中的行为。

3. 知觉和情绪:个体对组织和工作环境的知觉和情绪状态对其行为起着重要的作用。

二、组织文化和价值观1. 组织文化:组织文化是组织员工共同持有的信仰、价值观和行为规范等。

组织文化对员工的行为和态度产生深远的影响。

2. 价值观:每个人都有自己的价值观,价值观对员工的行为选择和决策具有重要的影响。

三、团队动力学1. 团队特征:团队成员的个人特征、个人态度和行为习惯等对团队的运作产生影响。

2. 决策过程:团队中的决策过程对团队的效果和绩效具有重要的影响。

3. 团队动力学:团队的凝聚力、信任度、互动方式等因素会影响团队成员的行为和团队绩效。

四、领导与管理1. 领导风格:领导者的风格和行为会影响员工的态度、行为和绩效。

2. 激励和反馈:领导者的激励和反馈对员工的动机和行为产生重要影响。

3. 员工参与:领导者鼓励员工参与决策和问题解决,提高员工的参与度和责任感。

五、组织变革和发展1. 变革管理:组织内部和外部的变革对员工的行为和组织的绩效产生重要影响。

有效的变革管理可以帮助组织成功应对变革带来的挑战。

2. 学习与发展:组织需要为员工提供学习和发展的机会,提高员工的职业素质和能力,以适应组织变革和发展的需求。

了解这些组织行为学的知识点有助于我们更好地理解和管理组织中的个体和团队行为。

无论是作为组织中的一员还是管理者,运用这些知识点可以促进个人与组织的成长与发展,提高组织的效率和绩效。

组织行为学还在不断发展中,我们需要不断学习和掌握相关知识,以适应不断变化的组织环境和需求。