I型超敏反应

- 格式:pptx

- 大小:646.01 KB

- 文档页数:20

i型超敏反应的参与成分i型超敏反应的参与成分是指在机体发生i型超敏反应时,参与其中的生物化学成分。

i型超敏反应是一种免疫反应,通常发生在感染病原体或自身抗原引起的疾病中,如哮喘、过敏性鼻炎等。

i型超敏反应的参与成分包括抗体、肥大细胞、嗜酸性粒细胞和补体等。

下面将逐一介绍这些成分在i型超敏反应中的作用。

1. 抗体抗体是一种由B淋巴细胞产生的蛋白质,能够特异性地结合抗原,从而引发一系列免疫反应。

在i型超敏反应中,抗体主要是IgE型抗体。

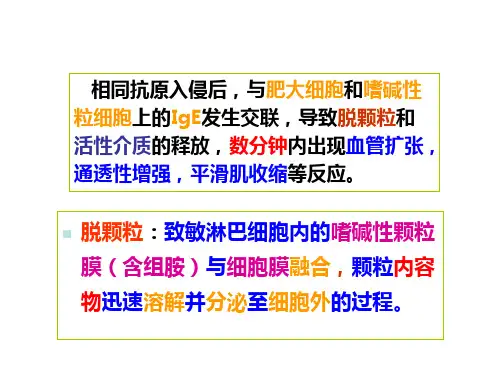

当机体接触到某些抗原时,特异性的IgE抗体会结合到肥大细胞和嗜酸性粒细胞表面的FcεRI受体上,从而使这些细胞对抗原变得敏感。

2. 肥大细胞肥大细胞是一种免疫细胞,主要分布在皮肤、呼吸道和消化道等处。

当IgE抗体结合到肥大细胞表面的FcεRI受体上时,肥大细胞会释放许多生物活性物质,如组胺、白三烯、蛋白酶和前列腺素等。

这些物质能够引起血管扩张、平滑肌收缩、黏液分泌和血管渗透性增加等生理反应,导致过敏症状的发生。

3. 嗜酸性粒细胞嗜酸性粒细胞是一种白细胞,主要存在于血液和组织中。

当IgE抗体结合到嗜酸性粒细胞表面的FcεRI受体上时,嗜酸性粒细胞会释放大量的组胺和其他生物活性物质,从而引起过敏反应。

4. 补体补体是一组血浆蛋白,在免疫反应中起到重要作用。

在i型超敏反应中,补体主要参与过程是通过激活补体途径引起血管扩张和组织损伤。

此外,补体还能够激活肥大细胞和嗜酸性粒细胞,从而增强i型超敏反应的程度。

总之,i型超敏反应的参与成分包括抗体、肥大细胞、嗜酸性粒细胞和补体等。

这些成分在机体对抗感染病原体或自身抗原时发挥重要作用,但过度激活也会导致过敏疾病的发生。

因此,在治疗过敏疾病时,需要针对这些成分进行调节和干预。

I型超敏反应是一种常见的过敏反应,其特点主要有以下几个方面:首先,I型超敏反应发生快,消退也快。

通常在接触过敏原后数秒到数分钟内出现症状,如皮肤瘙痒、红肿,呼吸道阻塞、窒息、咳嗽、喘鸣音等。

严重者甚至会出现过敏性休克,危及生命。

其次,I型超敏反应有明显的个体差异和遗传倾向。

某些人群体内存在着对某种物质过敏的遗传基础,如花粉、尘埃、牛奶、花生、海鲜等。

对这些个体接触过敏原后,I型超敏反应容易发生。

此外,某些药物也可能引起I型超敏反应,如青霉素、普鲁卡因、苯唑青霉素等。

这些药物进入人体后,可能引起速发型的过敏性休克,严重威胁患者的生命安全。

为了防止I型超敏反应的危害,我们可以采取以下防治原则:首先,避免接触过敏原。

对于已知过敏原,患者应尽量避免与之接触。

例如,有花粉过敏的患者在花粉季节应减少户外活动,有海鲜过敏的患者应避免食用海鲜等食物。

其次,药物防治。

对于可能引起I型超敏反应的药物,在使用前应进行过敏测试。

对于已经发生过药物过敏的患者,医生应考虑使用替代药物或改用其他药物。

对于速发型过敏反应,可立即注射肾上腺素等急救药物。

此外,抗组胺药物的应用也是防治I型超敏反应的有效手段。

抗组胺药物可以抑制肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放炎症介质,减轻过敏反应。

在治疗过程中,应遵医嘱使用合适的抗组胺药物。

同时,改善机体免疫力也是防治I型超敏反应的重要途径。

良好的免疫力可以帮助身体识别并消除过敏原,减少过敏反应的发生。

通过合理的生活习惯、适当的运动和补充营养素,可以提高机体免疫力。

最后,一旦发生I型超敏反应,应立即就医。

患者应迅速就医并接受专业治疗,以避免病情恶化。

总之,I型超敏反应的特点包括发生快、消退也快、有明显的个体差异和遗传倾向等。

为了防止I型超敏反应的危害,我们需要避免接触过敏原、药物防治、改善机体免疫力以及及时就医等防治原则。

这些措施可以有效减少I型超敏反应的发生,保护人体健康。

第十五章超敏反应若机体已被某抗原致敏,当再次接触相同抗原时则二次免疫应答被增强。

在摄入的抗原量较大或机体的免疫处于高应答状态时,则因免疫应答过强而导致组织损伤,此即称为超敏反应(hypersensitivity)。

根据反应发生的速度、发病机制和临床特征将超敏反应分为I、II、III和IV型。

I~III型由抗体介导,可经血清被动转移。

而V型由T 细胞介导,可经细胞被动转移,反应发生较慢,故称迟发型超敏反应。

第一节 I型超敏反应一、概念I型超敏反应在四型超敏反应中发生速度最快,一般在第二次接触抗原后数分钟内出现反应,故称速发型超敏反应(immediate hypersensitivity)或变态反应(allergy)。

多次注射动物抗血清所引起的异常反应称为过敏症(anaphylaxis),以示与保护性反应(prophylaxis)相区别。

IgE抗体是介导I型超敏反应的主要抗体。

(一)变应原凡经吸入或食入等途径进入体内后能引起IgE类抗体产生并导致变态反应的抗原性物质称为变应原(allergen)。

多数天然变应原的分子量为1~7万道尔顿。

引起变态反应的重要变应原有吸入性变应原和食物变应原两大类。

1.吸入性变应原:(1)种类繁多的植物花粉;(2)真菌;(3)螨;(4)上皮变应原;(5)屋尘;(6)羽毛;(7)昆虫变应原;(8)植物变应原。

2.食物变应原:(1)常见的过敏性食物有蛋白质含量较高的牛奶和鸡蛋;海产类食物,不易消化的食物如哈蟆类、鱿鱼;含有真菌的食物,如蘑菇等。

(2)因保鲜食品,冷藏食品及人工合成饮料日益增多,因而食物添加剂(染料、香料等),防腐剂,保鲜剂和调味剂就成了一类新的重要变应原。

(3)药物可经口服、注射和吸入等途径进入体内,少数病人用药后出现局部或全身药物过敏反应,如药疹、阿司匹林性哮喘、青霉素过敏性休克等。

(二)I型超敏反应性疾病的发病率欧洲人群中I型超敏反应的发病率为25%~35%,瑞典为30%~40%。

i型超敏反应实验报告实验报告实验目的:了解i型超敏反应的表现特征和机制。

实验原理:i型超敏反应是一种由特异性IgE介导的过敏反应,在体内主要发生于局部的组织和器官。

当特异抗原与已经结合IgE 的肥大细胞或嗜酸性粒细胞再次接触时,细胞内的颗粒剂释放出包括组胺、白三烯、脂质体等生物活性物质,导致局部组织炎症反应和血管扩张等表现。

常见的临床症状包括荨麻疹、哮喘、过敏性鼻炎等。

实验材料:1. 集血器、离心机、显微镜、干燥器、注射器、生理盐水、牛血清白蛋白、抗狮子头免疫球蛋白、鼠IgE抗体、海龟干燥物。

2. 动物模型:小鼠。

实验步骤:1. 制备i型超敏反应原料:将海龟干燥物溶于PBS中,在4℃下放置1小时,离心去除残留颗粒,浓缩得到超敏原。

2. 给小鼠注射抗狮子头免疫球蛋白:将抗狮子头免疫球蛋白稀释在PBS中,然后用注射器在小鼠体内注射。

3. 给小鼠注射鼠IgE抗体:将鼠IgE抗体稀释在PBS中,然后用注射器在小鼠体内注射。

4. 给小鼠注射超敏原:将超敏原溶于生理盐水中,然后用注射器在小鼠体内注射。

5. 观察反应表现:在注射后特定时期内,观察小鼠的症状,如荨麻疹、呼吸困难等。

6. 确定血浆中的IgE含量:离心小鼠的血样,然后将血浆加入特定浓度的鼠IgE抗体涂层板孔中,待孔中的抗体与样品中的IgE 结合,最终用特定底物反应后,用ELISA技术检测小鼠血浆中IgE的含量。

实验结果:1. 小鼠在注射超敏原后出现荨麻疹、皮下水肿等症状。

2. 接触超敏原后,小鼠血浆中IgE含量明显升高。

实验结论:i型超敏反应的典型表现是局部组织炎症反应和血管扩张等症状,机制主要是由特异IgE介导的肥大细胞或嗜酸性粒细胞颗粒剂中的生物活性物质导致。

实验结果证实i型超敏反应的存在及症状特点可视为近期预防和治疗该类不良反应的依据和理论基础。

免疫学中的i型超敏反应名词解释免疫学是一门研究机体对抗病原体和维持机体内稳态的学科。

在人类的免疫系统中,免疫细胞和免疫分子都起着重要的作用。

而i型超敏反应则是免疫系统的一种重要免疫反应方式。

i型超敏反应,也称为IgE介导的超敏反应,是指在机体的免疫系统中,IgE抗体与抗原结合,引发一系列过度和失控的免疫反应。

这种反应可导致嗜酸细胞增生、组织损伤和炎症反应,从而引发过敏性疾病。

首先,为了更好地理解i型超敏反应,让我们来了解一下IgE抗体。

IgE是一种特殊类型的抗体,其在健康人体内的浓度非常低。

IgE抗体主要与寄生虫感染以及一些过敏原(如花粉、尘螨、食物等)相互作用。

当机体暴露在某种过敏原上时,免疫系统中的B细胞被激活,产生大量的IgE抗体。

其次,i型超敏反应剖析。

当人体的免疫系统反应过敏原时,IgE抗体与过敏原结合,形成IgE-过敏原复合物。

这些复合物会结合到肥大细胞和嗜酸粒细胞表面的FcεRI受体上,激活这些细胞。

一旦激活,这些细胞会释放大量的嗜酸细胞介素和其他炎症介质,造成局部组织炎症反应。

这些炎症反应会导致过敏性疾病的症状,如过敏性鼻炎、过敏性哮喘等。

进一步地,探讨过敏性疾病的发病机制。

过敏性疾病是一组由i型超敏反应引起的疾病。

它们包括花粉症、过敏性哮喘、荨麻疹等。

在过敏性疾病发病过程中,过敏原与机体免疫系统接触后,IgE抗体的生成和释放会进一步导致免疫细胞激活,释放炎症介质和细胞因子。

这些物质会引起局部组织炎症反应,如鼻塞、水样鼻涕、喷嚏等鼻病症状。

此外,在过敏性哮喘的发病过程中,气道狭窄和黏液分泌增加可导致呼吸困难和咳嗽。

然而,具体过敏疾病的发病机制仍然较为复杂,我们还需进一步的研究。

最后,我们来谈一下治疗i型超敏反应的方法。

对于过敏性疾病的治疗,我们可以采取多种方法,如药物治疗和免疫疗法。

药物治疗可以通过使用抗组胺药物、局部激素和抗白细胞介素等,来缓解过敏症状。

而免疫疗法是一种更为长期和深入的治疗方法,目的是改善机体对过敏原的免疫耐受性,减轻过敏反应。

超敏反应的分型方法有

超敏反应的分型方法主要有以下几种:

1. 根据病理机制:超敏反应可分为I型、II型、III型和IV型四种类型。

- I型超敏反应(即即时型超敏反应):通常为IgE介导的超敏反应,如过敏性哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹等。

- II型超敏反应(即细胞毒性型超敏反应):通常为细胞介导的超敏反应,如自身免疫性血小板减少性紫癜、溶血性贫血等。

- III型超敏反应(即免疫复合物型超敏反应):通常为免疫复合物介导的超敏反应,如系统性红斑狼疮等。

- IV型超敏反应(即迟发型超敏反应):通常为细胞介导的超敏反应,如接触性皮炎、接触性过敏性皮炎等。

2. 根据表现形式:超敏反应可分为即时反应和迟发反应。

- 即时反应:反应时间通常在数分钟至数小时内发生,如过敏性结膜炎等。

- 迟发反应:反应时间通常在24小时至数天内发生,如接触性皮炎等。

3. 根据致敏原:超敏反应可根据不同的致敏物质进行分类,如食物过敏、药物过敏、昆虫咬伤过敏等。

需要注意的是,超敏反应的分型方法可能因研究或临床实践的不同而有所差异,以上所述仅为常见的分类方法之一。

具体的分类方法还需根据具体情况和医生的判断进行界定。

一型超敏反应名词解释

《一型超敏反应》的名词解释

《一型超敏反应》是一种免疫系统异常反应,它在接触某种过敏原后迅速产生,并导致严重的过敏症状。

这种反应又被称为即刻型超敏反应或I型变态反应。

一型超敏反应是由免疫系统中的IgE抗体引发的。

当一个人与过敏原接触时(例如,花粉、粉尘、动物皮屑或某些食物),免疫系统会将过敏原识别为威胁,并启动免疫反应。

这个过程涉及到特定类型的白细胞——巨噬细胞和B淋巴细胞。

当过敏原与B淋巴细胞上的特异性抗体(IgE)结合时,这些细胞会释放大量的化学物质,例如组胺和白细胞介素。

这些化学物质会引起一系列症状,包括瘙痒、红肿、呼吸困难、呕吐、腹泻和荨麻疹等。

如果过敏反应很严重,可能会导致过敏性休克,这是一种威胁生命的紧急情况,常常需要紧急治疗。

常见的一型超敏反应疾病包括过敏性鼻炎、荨麻疹、哮喘和食物过敏等。

这些疾病可能会严重影响患者的生活质量,并且需要通过避免过敏原、药物治疗或免疫疗法来管理。

在预防一型超敏反应方面,了解个人的过敏源是至关重要的。

避免接触过敏原是预防一型超敏反应的主要方法。

此外,一些患者可能会采用免疫疗法,以提高他们对过敏原的耐受性,并减少过敏反应的严重程度。

总之,《一型超敏反应》是一种免疫系统异常反应,由IgE抗体引发。

它在接触过敏原后迅速

产生,并导致严重的过敏症状。

了解过敏源、避免接触过敏原以及适当的治疗是管理一型超敏反应的关键。

Ⅰ型超敏反应的发生机制和防治原则I型超敏反应是一种由IgE介导的变态反应,通常称为即时型超敏反应,也是最常见的变态反应类型之一、它涉及免疫系统的异常反应,对一些普通的、无害的物质产生过度的免疫反应,导致炎症和组织损伤。

这种反应通常在暴露于被称为过敏原的特定物质后立即发生。

本文将讨论I型超敏反应的发生机制和防治原则。

I型超敏反应的发生机制可以简述为以下几个步骤:1.暴露:一个个体在初次接触到一些过敏原时,免疫系统会将其识别为外来入侵物质,并产生特异性IgE抗体。

2.变态反应:产生的IgE抗体会结合到嗜碱粒细胞和肥大细胞的表面,并促使它们释放储存在细胞内的组织胺。

3.组织胺释放:当个体再次接触同一过敏原时,过敏原与IgE抗体结合,导致嗜碱粒细胞和肥大细胞释放大量组织胺。

4.炎症反应:组织胺的释放导致血管扩张,平滑肌收缩和白细胞的活化。

这些反应导致局部组织发生炎症反应,包括红肿、瘙痒、肿胀和疼痛等症状。

5.组织损伤:长期暴露于过敏原可能导致慢性炎症和组织损伤。

为了有效预防和控制I型超敏反应,以下是一些防治原则:1.避免过敏原:最理想的方法是避免接触可能引起过敏反应的物质。

对于一些过敏原,如花粉、灰尘螨等,可以采取一些措施,如保持室内环境清洁和湿度适宜、穿戴适当的衣物和戴上面罩等。

2.药物治疗:针对症状的药物治疗可以通过减轻过敏反应的症状来帮助患者。

常用的药物包括抗组织胺药物,如口服的第一代(如苯海拉明)和第二代(如氯雷他定)药物、局部应用的皮质类固醇,以及支气管扩张剂等。

3.特异免疫疗法(SIT):SIT是一种通过逐渐引入逐渐增加剂量的过敏原来改变患者的免疫系统反应。

它的目标是增加免疫系统对过敏原的耐受性,减少对过敏原的过敏反应。

SIT在对花粉症和过敏性哮喘等慢性过敏性疾病的治疗中显示出了良好的疗效。

4.紧急处理:对于严重的过敏反应,如过敏性休克,急救措施为首要选择。

这可能包括停止暴露于过敏原、使用肾上腺素等药物来缓解症状,并迅速就医。

I型超敏反应的参与成分引言I型超敏反应是一种过敏反应,也称为即时型超敏反应。

它是机体对于特定抗原产生过度敏感,导致免疫系统异常激活并释放大量的炎症介质。

这种反应通常在暴露于特定抗原后迅速发生,引起过敏症状,如哮喘、荨麻疹和过敏性鼻炎等。

I型超敏反应的参与成分包括多种细胞和分子,它们共同作用于过敏反应的发生和发展。

参与成分1. 抗原抗原是引发I型超敏反应的触发物质,通常是一种蛋白质或多糖。

抗原可以是外源性的,如花粉、食物蛋白和宠物皮屑等,也可以是内源性的,如自身组织中的抗原。

抗原通过与机体免疫系统中的特异性抗体结合,触发I型超敏反应的级联反应。

2. IgE抗体IgE抗体是I型超敏反应中的关键分子。

当机体首次接触到特定抗原时,B淋巴细胞被激活并分泌IgE抗体。

这些IgE抗体结合到组织肥大细胞和嗜碱性粒细胞的表面,形成IgE抗体-抗原复合物。

3. 组织肥大细胞组织肥大细胞是I型超敏反应中的重要细胞类型。

它们富集于皮肤、呼吸道和胃肠道等组织中。

当IgE抗体与特定抗原结合时,组织肥大细胞被激活并释放大量的炎症介质,如组胺、白三烯和蛋白酶等。

4. 嗜碱性粒细胞嗜碱性粒细胞是一种白细胞,也参与了I型超敏反应。

它们主要存在于血液和组织中,特别是黏膜下组织。

当IgE抗体与抗原结合时,嗜碱性粒细胞释放肥大细胞介素-4(IL-4),促进IgE的合成和释放。

5. 组胺组胺是I型超敏反应中最早释放的炎症介质之一。

它由激活的组织肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放。

组胺的释放导致血管扩张和平滑肌收缩,引起过敏症状,如皮肤瘙痒、呼吸道痉挛和血管渗漏等。

6. 白三烯白三烯是一类炎症介质,包括白三烯B4(LTB4)和白三烯C4、D4、E4(LTC4、LTD4、LTE4)等。

它们由激活的组织肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放。

白三烯的释放导致血管扩张、平滑肌收缩和黏液分泌增加,加剧过敏症状。

7. 蛋白酶蛋白酶是一类酶,包括组胺酶、蛋白酶和弹力酶等。

超敏反应分型记忆口诀超敏反应是一类免疫系统异常反应的统称,它是免疫系统对于普通环境物质(过敏原)产生过度反应,从而引发一系列不适的现象。

根据过敏反应的发生机制和症状,超敏反应可分为四种类型:I型、II 型、III型和IV型。

为了记忆这四种类型,在这里我为大家创造了一个口诀:一二三四分型记,发病机理要弄清。

Ⅰ型隆起、痒和红,过敏原露头风软绵。

Ⅱ型损伤、溶质陆,体内成分破坏去。

Ⅲ型免疫复合物,坏死菌不稳定。

Ⅳ型细胞介导,参与多战斗。

我会通过这个口诀来详细说明每一种超敏反应的特点和机制,帮助大家全面了解这一主题。

首先是I型超敏反应,这是最常见的过敏反应类型。

在这种反应中,过敏原进入体内后,免疫系统会产生大量IgE抗体。

这些抗体结合在体内的肥大细胞和嗜碱性粒细胞上,导致这些细胞释放一些生物活性物质,如组胺和白细胞介素,引起局部组织发炎和过敏症状。

我们可以轻松记住这一型反应的特征:隆起、痒和红。

其次是II型超敏反应,它主要通过抗体介导来实现。

当机体产生自身抗体或异体抗体与靶细胞(如红细胞)表面抗原结合时,会引发IgG或IgM类抗体介导的细胞毒性反应。

这种反应会导致细胞被破坏,溶质被清除。

我们可以记住这一型反应的特征:损伤、溶质陆。

接下来是III型超敏反应,这种反应是由大量免疫复合物沉积在小血管壁和组织中引起的。

当过敏原与抗体结合后形成免疫复合物,这些复合物无法被及时清除,会激活补体和炎症反应,最终导致血管内皮细胞损伤、血管通透性增加以及炎性细胞浸润等,引发组织损伤。

我们可以记住这一型反应的特征:免疫复合物。

最后是IV型超敏反应,也称为细胞介导型反应。

这种反应是由T淋巴细胞介导,即T淋巴细胞对特定抗原的记忆反应。

这种反应发生在第二次或后续的接触中,当记忆型T淋巴细胞识别抗原时,会分泌多种细胞因子,引发炎症反应和细胞毒性,导致组织损伤。

我们可以记住这一型反应的特征:细胞介导。

通过这个口诀,我们可以更加生动地记忆和理解超敏反应的分型。