客家民居门楼

- 格式:docx

- 大小:19.75 KB

- 文档页数:5

土楼土楼的布局永定客家土楼布局合理,与黄河流域的古代民居建筑极为相似从外部环境来看,注重选择向阳避风、临水近路的地方作为楼址,以利于生活、生产。

楼址大多坐北朝南,左有流水,右有道路,前有池塘,后有丘陵;楼址忌逆势,忌坐南朝北,忌前高后低,忌正对山坑(以免冲射);楼址后山较高,则楼建得高一些或离山稍远一些,既可避风防潮,又能使楼、山配置和谐。

既依据上述3个方面选择楼址,又善于利用斜坡、台地等特殊地段构筑形式多样的土楼,乃至发展为参差错落、层次分明、蔚为壮观、颇具山区建筑特色的土楼群,有如永定古竹、初溪土楼群。

这些讲究,无疑与地质地理学、生态学、景观学、建筑学、伦理学、美学都有密切关系,换言之,与中原传统文化有密切关系。

从土楼建筑本身来看,永定客家土楼的布局绝大多数具备以下3个特点:(1)中轴线鲜明,殿堂式围屋、五凤楼、府第式方楼、方形楼等尤为突出。

厅堂、主楼、大门都建在中轴线上,横屋和附属建筑分布在左右两侧,整体两边对称极为严格。

圆楼亦相同,大门、中心大厅、后厅都置于中轴线上。

(2)以厅堂为核心。

楼楼有厅堂,且有主厅。

以厅堂为中心组织院落,以院落为中心进行群体组合。

即使是圆楼,主厅的位置亦十分突出。

(3)廊道贯通全楼,可谓四通八达。

但类似集庆楼这样的小单元式、各户自成一体、互不相通的土楼在永定乃至客家地区为数极个别土楼分类土楼若依形状分,约可分为圆楼,方楼,五凤楼。

另外还有变形的凹字型,半圆型,与八卦型。

其中,以圆楼与方楼最常见,也常常并存。

该长达数千平方米面积且聚族而居的圆楼与方楼以简单几何形建筑构筑于山岭狭谷之间,人造建物与周遭翠青自然景观形成强烈对比。

1980年代中国经济开放后,以圆土楼与方土楼为主的闽南及广东土楼景观引起世界各国旅游业注目。

圆楼圆楼为圆形的土楼,又名圆寨土楼、福建圆楼或客家围屋。

其用途重于防卫,因此该名称嵌“寨”之名。

虽然该形状的土楼不是最多,但是面积通常最为庞大。

面积最大者甚至可达72开间以上。

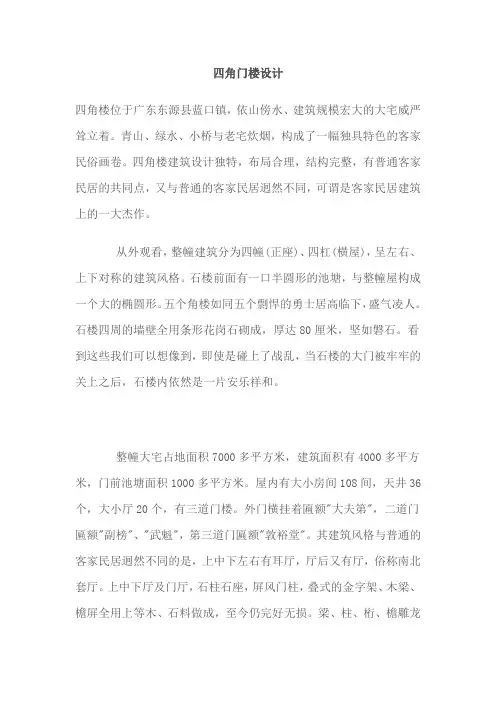

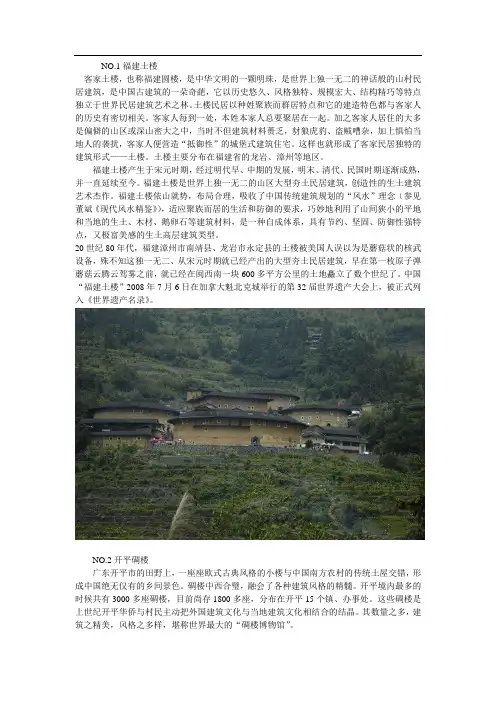

四角门楼设计四角楼位于广东东源县蓝口镇,依山傍水、建筑规模宏大的大宅威严耸立着。

青山、绿水、小桥与老宅炊烟,构成了一幅独具特色的客家民俗画卷。

四角楼建筑设计独特,布局合理,结构完整,有普通客家民居的共同点,又与普通的客家民居迥然不同,可谓是客家民居建筑上的一大杰作。

从外观看,整幢建筑分为四幢(正座)、四杠(横屋),呈左右、上下对称的建筑风格。

石楼前面有一口半圆形的池塘,与整幢屋构成一个大的椭圆形。

五个角楼如同五个剽悍的勇士居高临下,盛气凌人。

石楼四周的墙壁全用条形花岗石砌成,厚达80厘米,坚如磐石。

看到这些我们可以想像到,即使是碰上了战乱,当石楼的大门被牢牢的关上之后,石楼内依然是一片安乐祥和。

整幢大宅占地面积7000多平方米,建筑面积有4000多平方米,门前池塘面积1000多平方米。

屋内有大小房间108间,天井36个,大小厅20个,有三道门楼。

外门横挂着匾额"大夫第",二道门匾额"副榜"、"武魁",第三道门匾额"敦裕堂"。

其建筑风格与普通的客家民居迥然不同的是,上中下左右有耳厅,厅后又有厅,俗称南北套厅。

上中下厅及门厅,石柱石座,屏风门柱,叠式的金字架、木梁、檐屏全用上等木、石料做成,至今仍完好无损。

梁、柱、桁、檐雕龙画凤,红、黄、青三色粉饰,雕刻而成,图案栩栩如生。

厅与横屋之间相隔相连,身在其中不觉其阴暗潮湿,可见其通风采光是极为讲究的。

横屋也有厅有房,上中下廊,连成一气。

屋内厅厅相连,幢幢相通。

大回形套小回形,叠叠相套。

倘若是陌生人走进屋内,就仿佛进入了一个迷宫,知道入门,却找不到出门。

整幢屋方中有圆,圆中有方,阴阳相配,反映出客家人在建筑上对阴阳风水学的理解。

从建筑用料、石雕精细、画工精巧以及挂着的匾额,说明了屋主在当时是富有人家。

大门楼左侧还设置有水槽,旁边有二口深水井。

据说,这是用来防火防盗窃的设施。

门楼左侧设有一间书房,可见当年屋主是一位知书达礼、崇文重教之人。

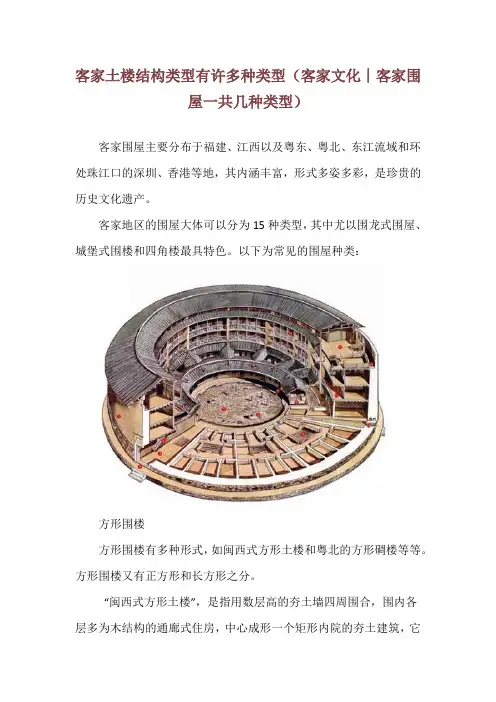

客家土楼结构类型有许多种类型(客家文化︱客家围屋一共几种类型)客家围屋主要分布于福建、江西以及粤东、粤北、东江流域和环处珠江口的深圳、香港等地,其内涵丰富,形式多姿多彩,是珍贵的历史文化遗产。

客家地区的围屋大体可以分为15种类型,其中尤以围龙式围屋、城堡式围楼和四角楼最具特色。

以下为常见的围屋种类:方形围楼方形围楼有多种形式,如闽西式方形土楼和粤北的方形碉楼等等。

方形围楼又有正方形和长方形之分。

“闽西式方形土楼”,是指用数层高的夯土墙四周围合,围内各层多为木结构的通廊式住房,中心成形一个矩形内院的夯土建筑,它对外封闭、对内敞开,庞大的外观,如同一座坚固的土堡。

这种方形围楼在与闽西邻近的广东饶平、蕉岭、大埔、丰顺有零星分布。

圆形围楼圆形围楼犹如“天上掉下来的飞碟,地下冒出来的蘑菇”,真可谓鬼斧神工。

这种环形的土楼,也有人称之为“寨”。

圆形的布局、高大宏伟的气势,堪称世界民居奇观。

圆形土楼内部结构有通廊式和单元式两种,土楼的直径由几十米至上百米不等。

圆形土楼与方形土楼一样,分布在闽西、粤东一带,土楼内房舍结构多为单元住房。

半月形围楼半月形围楼主要分布在与闽西交界的广东大埔、饶平等地。

半月形围楼,有的以两个或三个半月形重叠,高二层,第一层为单元式住房,围与围之间有宽约数米至十余米不等的巷道。

粤东半月形围楼多见单围,半月形内环广场中间建有二堂或三堂式的祖祠,前面照例有禾坪、池塘。

亦有环内空旷的半月形围楼,空地作为晾晒东西和举行活动的空间。

椭圆形围楼椭圆形的客家围楼,据深圳博物馆黄崇岳、杨耀林先生调查,发现六座。

饶平饶洋蓝畲村的泰华楼,与“闽西式”通廊房结构的圆形土楼相比,在外形上有所变化。

兴宁黄陂石氏中山公祠、罗岗刘氏恒丰楼和大埔湖寮黄氏中宪第,外形虽呈椭圆形(中山公祠为“螃蟹形”),但其用材、建筑结构与“闽西式”圆形土楼有很大的差异,平面布局与围龙式围屋比较接近。

八角形围楼▽八角形围楼,是方形、圆形土楼的综合体,其建筑方法、用材和建筑结构与圆形土楼最为接近,而其施工难度要大得多。

赣南方楼、闽西圆楼、梅州围屋中国传统民居,或为四合院,或为窑洞,或为竹楼,或为蒙古包,或为氆氇帐……千姿百态,蔚为奇观。

然而,客家传统民居与众不同,独具特色,在世界建筑史上堪称一绝。

客家民居的建筑形式多种多样,其中最具特色的传统民居主要有赣南方楼、闽西圆楼、梅州围屋,以及五凤楼、走马楼等。

赣南方楼散落在江西九连山北麓群山中的赣南土楼,大多背靠青山,面临小河,独立为体。

它们大都是方形,四角都构筑有坚固的碉堡楼,外墙为坚实封闭体,墙上设置了一排排枪口和炮眼,整个外形森严、雄伟。

据考证,这些赣南客家方楼,是公元三世纪东汉中后期中原地区大庄园主的典型住宅形式,中原士民南迁时,把这种建筑形式和技术传到客家地区的。

因而,人称赣南方楼是汉代“坞堡”的活化石。

在这些方形土楼中,小的仅三开间,人称“猫柜”,大的占地10亩。

方楼一般两三层,也有四层的,为悬挑外廊结构。

规模大的方楼,内部建有祖厅,有的甚至多层套围,按八卦形布局,更具特色。

赣南方形土楼坚固异常,其外墙多是由麻石、鹅卵石、青砖和糯米浆筑构而成,墙体厚者有两米多,方楼内设有粮仓、水井和排污设施,其结构封闭,防御性能甚为完备。

据称,龙南县关西的一座方楼,厚墙内壁上敷了一层用糯米粉、杂粮和防腐草药拌成的“厚泥”。

万一敌人围困方楼,在断粮的危急时刻,可以剥下来,泡软后充饥。

闽西圆楼福建闽西圆形土楼,世所称奇。

据说,20世纪60年代,西方某大国宣称,他们的卫星在中国东南的崇山峻岭中,发现有几组“导弹基地”、“隐匿核力量”……其实,被误认为是“导弹基地”的是客家传统民居——圆形土楼。

南靖、永定是土楼集中之地。

据统计,南靖县有土楼776座,而坐落在永定县湖坑乡高北村的“承启楼”,是当地规模最大的圆楼,直径73米,全楼共有三圈环形围楼,外高内低。

最外一环周长229米,高12.4米,为四层楼,每层72个房间,共288间。

第二环为二层楼,每层40个房间,共80个房间。

第三环一层,32间。

浅谈客家传统民居建筑本文简要介绍了客家围龙屋的形式、建筑构造和使用功能。

标签:围龙屋;形式;厅;景观客家,一个具有显著特征的汉族民系,也是汉族在世界上分布范围最广阔、影响最深远的民系之一。

客家先贤背负中原文明辗转南迁,在艰苦卓绝的迁徙和开拓中,淬炼出源远流长、博大精深、光辉灿烂的客家文化。

客家文化为中华民族传统文化的延续和光大作出了重要贡献,是中华民族传统文化的重要组成部分。

在客家文化中,客家传统民居建筑——围龙屋尤其具有代表性。

客家围龙屋与北京的“四合院”、陕西的“窑洞”、广西的”杆栏式”和云南的“一颗印”,合称为我国最具乡土风情的五大传统住宅建筑形式,被中外建筑学界称为中国民居建筑的五大特色之一。

客家围龙屋的形式主要有方形、圆形。

不论是采用方形还是圆形的平面布局,大部分采用中轴对称的形式。

这种严格的对称和谐关系的追求所展现出来的严肃、井井有条,是人本主义的理性色彩在围龙屋空间构成中的展现,是为人的生活而设的理想空间。

这种空间序列的完整性、布局位序的规整性、内院弹性空间的公共性,不仅从生理上和心理上满足了住户的需要,又能唤起客人和睦亲近的心理。

同时,客家人将这种“天地方圆”的思想體现在建筑造型上,也是一种“幸福”、“美满”的象征。

从建筑美学上讲,庄严美丽,有安稳完美之感。

另外,出于防卫的本能需求,客家民居建筑也正是适应了这种需求的产物。

围龙屋一般分为前后两部分。

前半部分为半月形池塘,后半部为半月形的房舍建筑,总体看来如同一个太极的图案:陆上屋为阳,屋前水为阴。

两个半部的接合部位由一长方形空地隔开,叫“禾坪”(或叫地堂),是居民活动或者晾晒的场所。

“禾坪”与池塘的连接处,用石灰、小石砌起一堵或高或矮的石墙,矮的叫“墙埂”,高的叫“照墙”。

半月形的池塘主要用于放养鱼虾、浇灌菜地和蓄水防旱、防火,它既是天然的肥料仓库,又是污水自然净化池。

后半部的房舍建筑,正中为方形主体建筑,有“三杠二横”,一围层;有“三杠四横”,二围层,规模大的甚至达到“三杠十横”,五围层。

几种古民居类型一、粤中(粤西)民居:1、竹筒屋:单开间进深大的民居,有的地方称直头屋。

2、明字屋:双开间民居,象“明”字。

3、三间两廊屋:主座三开间,前带两廊和天井的民居。

4、组合类型:基本上由三间两廊屋横向、纵向或双向发展而成的民居。

5、楼房:在上述类型基础上向高发展成两层或多层的民居。

多前低后高。

6、骑楼:进深第一间跨出马路边人行道、三面敞开,前铺后居,或下铺上居。

二、潮汕民居:1、竹竿厝:单开间的民居。

前小院后天井。

2、单佩剑:双开间民居。

带后天井。

3、双佩剑:三开间民居。

三合院带后天井。

4、爬狮:又称抛狮、下山虎、瓦双虎。

即三合院式。

5、四点金:爬狮加前座合成,即四合院式。

6、三座落:也称三厅串,为门厅、中厅、后厅三进院落式。

7、五间过:由四点金横向发展而成的民居。

8、复合式:带从厝、楼房、三落二从厝、三落四从厝、四马拖车(三座三座落带四从厝、后包)等。

9、围:又称图库,以三座落为主体、带从厝一垂或二垂、带后包,外围高二至三层,四角碉房微凸。

10、寨:也称楼、寨堡,有圆寨、方寨或八角寨等其他形状。

三、客家民居:1、门楼屋:也称一堂屋或单栋屋,即三合院式。

2、锁头屋:如古锁头形,横屋前围成天井。

3、堂屋:两、三进厅堂院落式。

分别叫二堂屋、三堂屋。

4、合面杠:两列横屋合面组成。

有二、三至六杠屋。

5、堂屋与横屋组合:双堂一横屋、双堂二横屋、双堂四横屋、三堂双横屋、三堂四横屋。

6、楼:又称方楼、方围、四角楼。

由堂屋发展而成。

中央低层,四周二至六层楼房,外观封闭,四角碉房微凸。

7、围垅:中央是堂屋与横屋的组合,后为半圆形围屋,围门前有禾坪、半月形池塘。

有双堂双横围垅、双堂四横二围垅等。

四、瑶族民居:有茅寮、单屋住宅、连排式住宅、廊道式排房等。

北京四合院华北(地区)窑洞黄土高原地区古民居安徽省的南部客家土楼广东东北、福建西南等地蒙古包内蒙古地区傣家竹楼云贵高原(西双版纳)皖南民居安徽省的南部土家民居主要聚居在湖南湘西,湖北恩施。

客家民居客家民居一、客家民居的名称传统客家民居除了一条龙式的“竹竿屋”外多属集合形,集合形的传统客家民居大致可分为堂横式围屋,如单堂式的三合院、双堂式的四合院、三堂式、四堂式,其中五凤楼、府第式,是二至五堂式,围龙屋是二至十堂式。

另外就是目前尚无正确统计数字的各式各样的三至六层高的楼寨。

这类传统客家民居,在不同地区又有不同的俗称:如江西称“土围子”,福建称“土楼”,粤北称“四角楼”(或角楼)、“围”,粤东称“围龙屋”、“四角楼”、“围楼”,深圳、香港一带大都称“围”、“世居”,台湾称“伙房”等。

不同的俗称容易造成客家建筑解说上的混乱,因此笔者将这些传统客家集合形民居统称“客家围”。

台湾、大陆的广东、福建、江西、四川、广西以及香港、澳门地区,是客家人聚居的主要区域之一。

客家人的传统居所“客家围”,除了台湾“伙房”外,主要分布于粤东、粤北、东江流域和闽西、闽南和赣南及环珠江出口的深圳、香港等地。

除此之外还有:泉州市后街米仓巷有两座土楼;同安县汀溪镇五峰有一座长50米的长方形建筑,高约12米的许氏土楼“德安楼”;漳州市郊建有一座石寨等。

“客家围”不仅形式多种,称呼多样,其社会内涵也极为丰富,是珍贵的历史文化遗产。

“客家围”依照目前知道的就大体可以分为50多种类型,客家幅地广大没有发现的客家建筑应该还有很多,形式多样化则远远超过其他民系的建筑,其中的围龙式围屋、城堡式楼寨等,每一个都各领风骚各具地方特色,每一种都深得世人关注,今天无论在台湾还是大陆,传统的“客家围”已成为无烟囱工业的旅游观光胜地,创造出客家文化产业的新局面,值得大家多多宣传与关心。

二、客家民居的形式1、竹竿屋(又称穿堂屋、竹一条龙)一般客家民居最简单、最基础的形式是长条型的“竹竿屋”,潮汕地区又称“竹竿厝”。

“竹竿屋”也叫“穿堂屋”,因为中间开一个无后墙的厅作穿堂,厅的两侧对称位置为住房,不另建大门和围墙。

客家“竹竿屋”是“一”字型的“一条龙”式,最简单的是三开间。

客家传统民居的特点及社会功能以土楼、围屋为代表的客家传统民居,类型不一,风格各异。

然而,其坚固性、安全性、封闭性,以及合族聚居性,则是它们突出的共同特点。

坚固性现存的福建、广东、江西一带的圆形、方形土楼,一般都有二三百年乃至五六百年的历史。

它们历经风雨洗刷,强烈地震、台风袭击,至今仍安然无恙,巍然屹立在丛山峻岭之中。

作者的老祖居“钜美堂”,也有200年左右的历史了。

如此坚固的民居,与精心选择屋址,科学的设计、用料及施工方法分不开。

现仅从土楼的建筑材料和施工方法作一些说明。

土楼的墙壁,下厚上薄,有些厚的竟达两米。

夯筑时,先在墙基挖出又深又大的墙沟,夯实,埋入大石为基,然后用石块和灰浆砌筑起墙基。

接着就用夹墙板夯筑墙壁。

土墙的原料以当地黏质红土为主,掺入适量的小石子和石灰,经反复捣碎、拌匀,做成俗称的“熟土”。

一些关键部位还要掺入适量糯米饭、红糖,以增加其黏性。

夯筑时,要往土墙中间埋入杉木枝条或竹片为“墙骨”,以增强其拉力。

就这样,经过反复的夯筑,便筑起了有如钢筋混凝土似的土墙,再加上外面抹了一层防止风雨剥蚀的石灰,因而坚固异常,具有良好的防风、抗震能力。

据《永定县志》记载,1918年发生大地震,历时20分钟,但土楼始终挺立无恙。

安全性历史上,客家人本是中原汉人,他们南迁到闽、粤、赣边界山区后,为防止盗匪的打劫及猛兽的袭击,他们建造的土楼、围屋,皆防范严密,极为安全。

例如,宛如古城堡似的土楼,一层不设朝外的窗子,或只开设枪眼似的细长石窗;二楼三楼的每个房间都有朝外的大窗,既利于采光、流通空气,又成了瞭望敌情和向外射击的枪孔。

土楼大门的门框、门槛都是条石,门板厚约10厘米。

有的大门上斜挖了几个嵌有竹筒的护门孔,倘有土匪攻门,可往下射击和浇开水。

有的土楼大门还安装了防火水槽,若来犯之敌放火烧门,只要一按开关,水便顺门而下,以灭火护门。

土楼本已坚固异常,但为防万一,有的土楼还夯筑了夹墙。

万一外墙被炮火轰开,土楼仍有夹墙支撑,可安然无虞。

客家围龙屋客家民居建筑的风格和形式,在不同的时期和不同的地区有不同的变化,有围龙屋、走马楼、五凤楼、土围楼等,其中以围龙屋最具代表性。

其设计与建造融科学性、实用性、观赏性于一体,显示出客家先人的出色才华及高超技艺。

围龙屋与北京四合院、陕西的窑洞、广西的“杆栏式”、云南的“一颗印”并列一起,被中外建筑学界称之为中国五大特色民居建筑,又被称为“世界民居奇葩”。

如今,客家人已走出封闭的围龙屋,走出狭窄的山门,走向辽阔的世界,围龙屋成为一种历史的遗迹、一种独特的景观。

简介客家围屋又称围龙屋、转龙屋、客家围龙屋等,是汉族客家文化中著名的特色民居建筑。

围屋始建于唐宋,兴盛于明清。

狭义的围屋指的是围龙式的围屋,而广义的围屋可以指各式的客家围楼或围屋。

广义上的围屋的外形基本分同心圆形、半圆形和方形三种,此外也有前方后半圆形、八卦形、椭圆形等形状的。

围屋结合了汉族古朴遗风以及南部山区的地域文化特色,是中国五大民居特色建筑之一。

只要在客家人聚居之处,都能见到围龙屋的踪迹,包括中国大陆南部的广东、江西、福建省,台湾的屏东、云林、台中东势等。

历史起源在两晋至唐宋时期,因战乱饥荒等原因,黄河流域的中原汉人被迫南迁,历经五次大迁移,先后流落南方。

由于平坦地区已有人居住,只好迁于山区或丘陵地带,故有“逢山必有客、无客不住山”之说。

当地官员为这些移民登记户籍时,立为“客籍”,称为“客户”、“客家”,此为客家人称谓的由来。

为防外敌及野兽侵扰,多数客家人聚族而居,形成了围龙屋、走马楼、五凤楼、士围楼、四角楼等,其中以围龙屋存世最多和最为著名,是客家建筑文化的集中体现。

围龙屋始于唐宋,盛行于明清。

客家人采用中原汉族建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺,选择丘陵地带或斜坡地段建造围龙屋,主体结构为“一进三厅两厢一围”(屋前有一晒禾坪,大门之内,分上、中、下3个大厅;左右分两厢或四厢,以两厢向后延伸,形成马蹄形的后围)。

他们的居住地大多在偏远,边远的山区,为防止盗贼的骚扰和当地人的排挤,建造了营垒式住宅,形式有两种:一:砖瓦结构。

NO.1福建土楼客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

20世纪80年代,福建漳州市南靖县、龙岩市永定县的土楼被美国人误以为是蘑菇状的核武设备,殊不知这独一无二、从宋元时期就已经产出的大型夯土民居建筑,早在第一枚原子弹蘑菇云腾云驾雾之前,就已经在闽西南一块600多平方公里的土地矗立了数个世纪了。

中国“福建土楼”2008年7月6日在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》。

NO.2开平碉楼广东开平市的田野上,一座座欧式古典风格的小楼与中国南方农村的传统土屋交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

客家土楼布局特点具备3个特点(集中华文化之精髓)说起“客家”,很多人可能先想到的是“客家人”。

客家,作为汉族民系之一,其在世界上的分布广,影响大。

其实,客家,并不单单只是一个汉族民系的称谓,它更是一个具有深层内涵的文化概念。

客家的文化内涵有许多,比如客家方言、客家文学、客家建筑等等。

今天,我们来谈谈集聚了客家文化内核的传统民居建筑——客家土楼。

“客”,在汉语词典中解释为“前来探访的人或被邀请受招待的人”,后引申指寄居或迁居外地的人。

正如王维诗人所言“独在异乡为异客”。

从概念上理解,“客”与“主”相对而言,它既表达了一种“客”飘忽不定、无所倚恃的状态,也表达了一种主对客的敬称。

“客家人”,说的不过如此,既是指寄居在外地的人,同时也是受到尊重的一类人。

客家先民始于秦征岭南融百越时期,一千多年以前,中原汉人为了躲避战乱、自然灾害等原因不断向南迁徙(前后历经了5次大迁徙),他们以“客人”的身份,闯入了南方这片荒蛮的土地上。

在南迁过程中,客家人和南方的其他民族相互交融、碰撞,形成了自己独特的汉族民系,形成了自己独特的风俗习惯和文化理念。

如今,一个“客家”的称谓,形象地道出了客家人上千年来颠沛流离、背井离乡的历史。

客家人主要分布在广东、广西、福建以及海南和台湾等地居住生活,此外,还散居在泰国、新加坡、印尼等世界多个国家和地区。

受地理位置、环境因素以及客家文化理念的影响,客家的民居建筑也深深打上了地域民族的烙印。

客家的传统民居建筑,极具风格特色,其中最为典型的代表为客家土楼。

根据历史考据,客家土楼的产生,可以追溯到唐末宋初时期,11世纪~13世纪,客家土楼初步形成,关于这点,在《重修虔台志》中就曾有记载。

如今这一建筑形式在经历了上千年的历史发展演变后,已然成为了中国建筑史上的一大奇观建筑。

我们都知道,中国的传统民居建筑,通常以砖或木材作为建造材料,比如古色古香的传统北京四合院建筑,以砖木结构为主;温婉典雅的徽州传统民居建筑,主要以木构架为主,同时辅以砖、石雕等材料。

【客家民居阅读答案】梅州客家民居建筑考察报告梅州客家民居建筑考察报告副连、kelefe、我和楚山的大鸟四人一行,于2005年1月14日至1月17日在梅州市部分地区参访了一些著名的客家民居建筑,撰写调查报告如下:梅州客家民居建筑考察报告前言:2005年1月14日至1月17日,我们前往广东省梅州市实地考察了棣华居、锦华庐、联芳楼、南华又庐、花萼楼、泰安楼、承德楼、万秋楼等客家民居建筑。

梅州的客家民居现今的保存状况参差不齐,我们大致将其分为以下几类:1、梅州客家民居建筑的代表——围龙屋,以梅县的南口镇最为集中。

这些旧屋因长年失修已破败不堪,其中居住着因无财力而无法搬出围屋的老人与小孩,他们以耕田为生活依据,生活贫苦;此类举例:品一公祠2、家中生活比较富裕,集资大面积整修老屋,更有甚者全面粉刷油漆,改围龙屋为酒店茶馆以此揽客。

我们从建筑学角度认为此举不但破坏了建筑原来的风格样式,亦糟践了客家的民族文化。

这种问题在全国旧建筑保护中普遍存在,如江南园林的原有意境保修问题;举例:泰安楼、万秋楼、承德楼3、因建筑结构典型且完整而被多方学者考察测绘,得以完整保存下来,无论对建筑界、考古界还是对普通老百姓都是一笔珍贵的宝藏。

只是可惜老屋的主人亦认识到房屋的价值,自行加收了2元到5元不等的门票;举例:棣华居、联芳楼、南华又庐4、政府收购老屋周围的农田,兴建以此屋为主题的“保护公园”。

原建筑依原样修复并仍有原居民居住。

我们认为这种办法既能保护旧建筑的又能传扬客家文化,但其中因生活贫困而无法搬出的居民只得到少量的补偿,且因此失去了农田也就是失去了稳定的生活来源,着实令人担忧;举例:泰安楼生活节奏不断加快,生活水平不断提高,血缘的亲情也在不断被冲淡。

新一代的客家年轻人向往外面的世界,向往大城市,向往一切新生事物,族群聚居的古老围屋渐渐空旷荒芜。

社会的繁荣安定,也决定了以防守为目的的客家围屋必须退出历史舞台。

但前人留下的宝藏不能在我们手中被摧毁埋葬,不管是为了保存悠久的客家文化,还是为了保持城市的延续性,抑或是……我们都得保证这份宝藏能够一代一代传下去,供子子孙孙瞻仰,回忆。

中图分类号 TU-86 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2024)03-0164-06 收稿日期 2023-10-26摘 要 闽西客家“崇宗敬祖”的文化特征和“群聚而居”的生活方式,使得“居祀合一”的建筑形式逐渐在闽西地区发展起来。

现有的传统民居研究成果缺乏对整个闽西地区平面类型的系统性研究。

为进一步探究客家民居平面类型的演变过程,该文运用类型学的研究方法,通过田野调查,首先将客家民居按照其平面特征分为“堂厢天井式”“杠屋”“院落组合式”和“堂横屋”四种类型,从中寻找出客家民居的基本型;其次将117栋传统合院式民居以基本型为样本,按平面发展逻辑进行分类,分析其演变过程,厘清各自的分布情况及其影响机制;最后探索闽西客家传统合院式民居平面类型的地域特征。

关键词 闽西客家 传统合院式民居 平面类型 演变 分布Abstract The cultural characteristics of "reverence for ancestors" and the lifestyle of "living in groups" of the Hakka people in western Fujian have gradually led to the development of the architectural form of "integration of residence and worship" in the region. The existing research results on traditional residential buildings lack a systematic study of the overall planar types in the western Fujian region. To further explore the evolution process of the planar types of Hakka dwellings, we use typological research methods and conduct field investigations. Firstly, Hakka dwellings are divided into four types based on their planar characteristics: "hall courtyard style", "bar house", "courtyard combination style", and "hall horizontal house", in order to find the basic types of Hakka dwellings; Secondly, the 117 traditional courtyard style residential buildings will be classified based on their basic types according to the logic of planar development, analyzing their evolution process and clarifying their distribution and impact mechanisms; Finally, we explore the regional characteristics of the traditional courtyard style residential layout of the Hakka people in western Fujian.Keywords Hakka, Traditional courtyard style residential buildings, Plane Type, Evolution, Distribution闽西客家传统民居平面类型演变与分布——以传统合院式为例The Evolution and Distribution of the Plane Types of Traditional Hakka Residential Buildings in Western Fujian: Taking the Traditional Courtyard Style as an Example闽西位于福建省西南部,处于闽、粤、赣三省交界之处,主要聚居着客家人。

客家建筑摘要:在建筑美学视野中,客家民居有千姿百态的建筑造型。

特别是粤、闽、赣三省交界家集聚区的建筑造型丰富,多姿多彩。

本文主要分析客家民居建筑艺术的特色。

关键词:客家;民居;建筑艺术“广东的多层围拢屋,永定的土楼,连城的九厅十八井等典型的客家建筑,既是世界建筑史上的一支奇葩,也是客家人团结奋进的象征。

”这是中国扶贫基金会首任会长项南生前在《客家文化丛书》序言中对客家三大建筑的评价。

永定土楼以淳朴、厚重、奇巧早已遐迩闻名,如今,同是客家人南迁路上的温馨家园,与土楼一道形成客家两种截然不同建筑风格的闽西连城培田古民居建筑群,正以其精湛的建筑艺术,深厚的文化底蕴,引起了海内外建筑专家、学者的浓厚兴趣。

不久前,“中国冠豸(音zhì)山培田古民居国际学术交流研讨会”就在这里隆重召开,撩开培田古民居建筑尘埃下裹住的神秘面纱,放射出客家建筑夺目的异彩。

闽、粤、赣客家人的民居建筑,主要是根据中原一带建筑形式,结合南方多雨潮湿天气,适应客家人聚族而居的心理需求而建的,“九厅十八井”便是我国南方客家乡土建筑三大典型代表之一。

何谓“九厅十八井”?九厅是指门楼、下、中、上、楼上、楼下、左花、右花等九个正向大厅;十八井包括五进厅的五井、横屋两直各五井、楼背厅三井。

这种建筑模式是客家人结合北方庭院建筑及南方自然地理条件特征,采用中轴对称布局,厅与庭院相结合而构建的大型民居。

其厅、井布局合理,各有功用。

上厅供祭祀、族长议事,中厅接官议政,偏厅会客接友,楼厅藏书课子,厢房横屋起居饮沐。

它集政、经、居、教于一体,难怪项南说它是“客家人团结奋进的象征”。

客家围多为土木结构或砖木结构,围墙和隔墙主要用泥土或三合土(泥、沙、石灰胸口粘合物糯米糊等)夯筑,泥砖或青砖砌筑,或外青砖,里泥砖砌筑(俗称“金包银”),少数有下墙用卵或条石垒筑,上墙用泥土或三合土夯筑者。

所用土、沙、石灰、木都是就地取材,门前的池塘往往是挖土后的副产品,—举两得。

客家居民门楼门楼是客家民居中最为人注意的突出部位之一。

由于受特殊的历史文化和地理环境的影响,客家民居门楼充满着浓郁的客乡风情,其外在的艺术表现形式往往内在地蕴涵着深刻的客乡文化,体现了客家人的生活生产方式、风俗习惯、宗教信仰及审美观念。

客家民居建筑主要有围楼、走马楼、五凤楼、四点金、殿堂式、围龙屋和中西混合式等,围龙屋是其中最普遍也是最具特色的。

它与北方的四合院、陕西的窑洞、广西的杆栏式、云南的一颗印合称为中国民间五大传统民居建筑形式,被誉为“中国古建筑的奇葩”,“东方文明的一颗明珠”。

客家民居不但在外型上具有独特的“客”味,在具体的细节中也能突出地反映“客”的文化特征。

门楼乃客家民居的重要组成部分,更是蕴含着浓郁的“客家”文化底蕴。

客家民居建筑的独特外形及其浓郁的客家文化特征早已受到了中外客家学研究者的重视,①然而,客家民居门楼却似乎被忽略,在对客家民居建筑的研究中几乎未作探讨。

本文旨在对此作一初步的探讨,从客家民居门楼的设置及其装饰艺术,揭示其设计中的民俗与文化内涵。

一、客家门楼的类型及影响门楼安置的因素门楼是一栋大型建筑物的最主要甚至是整栋建筑物的通道口,是人和物进出的主要通道。

客家民居的门楼通常包括大门、侧门、斗门三大类。

大门是整个民居的中心,其位置与造型、装饰都是非常重要的。

有安全、交通、分隔、采光、保温等功能,还具有风水、象征功能。

围龙屋、五凤楼、土楼等所有的客家民居都必有大门。

门的造型和色彩对客家民居的整体装饰效果影响很大,因此,一般都将其纳入建筑总设计的重中之重。

围龙屋的大门两旁,设方形石座,有的设石狮。

大门进去则是下厅,过天井之后则是上厅。

侧门是围龙屋、五凤楼等府第式客家民居特有的门类,是堂屋两侧横屋的外大门,呈对称在大门两边。

小的民居有一对,大的民居有三对,根据两边的横屋排数而定。

有些客家民居正大门前有禾坪,其周围有高高的墙,在墙的两端各开一个大门,叫“斗门”。

外围门楼的功能有如现代住宅小区的出口和保卫室。

客家居民门楼门楼是客家民居中最为人注意的突出部位之一。

由于受特殊的历史文化和地理环境的影响,客家民居门楼充满着浓郁的客乡风情,其外在的艺术表现形式往往内在地蕴涵着深刻的客乡文化,体现了客家人的生活生产方式、风俗习惯、宗教信仰及审美观念。

客家民居建筑主要有围楼、走马楼、五凤楼、四点金、殿堂式、围龙屋和中西混合式等,围龙屋是其中最普遍也是最具特色的。

它与北方的四合院、陕西的窑洞、广西的杆栏式、云南的一颗印合称为中国民间五大传统民居建筑形式,被誉为“中国古建筑的奇葩”,“东方文明的一颗明珠”。

客家民居不但在外型上具有独特的“客”味,在具体的细节中也能突出地反映“客”的文化特征。

门楼乃客家民居的重要组成部分,更是蕴含着浓郁的“客家”文化底蕴。

客家民居建筑的独特外形及其浓郁的客家文化特征早已受到了中外客家学研究者的重视,①然而,客家民居门楼却似乎被忽略,在对客家民居建筑的研究中几乎未作探讨。

本文旨在对此作一初步的探讨,从客家民居门楼的设置及其装饰艺术,揭示其设计中的民俗与文化内涵。

一、客家门楼的类型及影响门楼安置的因素门楼是一栋大型建筑物的最主要甚至是整栋建筑物的通道口,是人和物进出的主要通道。

客家民居的门楼通常包括大门、侧门、斗门三大类。

大门是整个民居的中心,其位置与造型、装饰都是非常重要的。

有安全、交通、分隔、采光、保温等功能,还具有风水、象征功能。

围龙屋、五凤楼、土楼等所有的客家民居都必有大门。

门的造型和色彩对客家民居的整体装饰效果影响很大,因此,一般都将其纳入建筑总设计的重中之重。

围龙屋的大门两旁,设方形石座,有的设石狮。

大门进去则是下厅,过天井之后则是上厅。

侧门是围龙屋、五凤楼等府第式客家民居特有的门类,是堂屋两侧横屋的外大门,呈对称在大门两边。

小的民居有一对,大的民居有三对,根据两边的横屋排数而定。

有些客家民居正大门前有禾坪,其周围有高高的墙,在墙的两端各开一个大门,叫“斗门”。

外围门楼的功能有如现代住宅小区的出口和保卫室。

客家民居通过房屋的外墙和围墙把整座民居、门坪、池塘等围成相对独立、而紧骤的一个区域。

一般来说,整座民居里居住的都是叔伯、妯哩等近亲,传统的近亲意识比较浓郁。

一方水土养一方文化,因自然气候、地理环境等条件的不同而形成了各地区、各民族带有鲜明的、浓厚的民族特色和地方色彩的文化。

客家民居门楼的安置与客家人的生活与生产以及具体的生产生活方式、环境息息相关,也与客家人独特的审美情趣、心理有关,贯穿着独特的理念。

1.百年开基观念在客家人看来,客家民居的修建将是百年立基的开始,而客家门楼的安置则是整个建筑中的关键事项,甚至被认定将影响整个家族未来发展是否兴盛的重要决定因素。

因此,它的朝向、它的安置时刻、它的大小规格甚至于它细微局部的装饰如色调设计等,所有这些都有着严格的规定性。

敬祖是中国传统家族制度的一个核心。

客家人的敬祖思想表现得更显著更强烈,他们对祖宗的崇敬在客家民居中得到充分的表现,不管是土楼、五凤楼,还是围龙屋,祖堂总是处在中轴线上,是整座民居的中心,祖堂正对大门人口,开间比环周的房间显著加宽,一进民居大门,一眼就能看见它显要突出的地位。

2.家族、宗族观念的影响客家人有着强烈的家族聚居观念。

客家地处山岭重叠的山区,往往是八山一水一分田,其间溪流密布,山水之间大小不一的盆地便成为客家先民南迁时~村一族聚居的好地方。

光绪《嘉应州志》说:粤东“无平原广陌,其田多在山谷间,高者恒苦旱,下者恒苦涝。

”严酷的生存环境也往往要求他们共同开发耕作。

为适应当时当地的环境,客家人的民居建筑也形成了典型的集群居住特征,通廊式方楼、圆楼突出地显示出了家族宗族的群体性。

居于中心的祖祠显示着宗族的尊严,而防盗、防火、饲养、加工储藏等各种生活设施综合在一起,血缘近亲聚居在一个屋顶之下,连为一体,达到在生活和生产中互助合作的目的。

这种建筑形式显然有利于家族宗族的安居乐业和兴旺发达。

而所有这些观念则都使整个建筑处于一个宏观的整之中,使门楼往往成为整个建筑的核心出口,维系着整个家族的大统一。

3.劳动和生活条件的影响客家生活除去出外谋生的外,留下者多以农业为主,因此,农业生活对房屋布置也起着很大的影响。

为了从事农业生产方便及就近看守农作物,住宅常常建于所垦种的田野中,造成住宅各个分散,并不紧密排列的布局。

为了要解决农务上打谷、晒谷、扬谷及其它杂粮整理的需要,一般住宅大门外就都有禾坪的设置。

再外筑围墙、池塘和斗门,使之显得相对独立与安全。

4.门楼突出的防护功能客家民居的外墙很厚,围龙屋除中间大门及横屋前端的小门外,很少再设其他门户出入。

土围楼就只有一个大门出入。

整座民居窗户开得少而且狭小,具有特别强的防御性。

一方面则是因为客家人所有的“家当”都集中在楼内,必须给予很好的保护,另一方面是对“敌人”或者“外人”的防范。

客家住宅大都建于平地山坡交界的地方,前置禾坪、后设堂楼、左右夹峙横屋以及“围龙”、炮楼、枪眼,既可以护卫自己,又可以居高临下,击退敌人。

为了避免敌人的侵入,所有民居在房屋内部的门却开得极多窗也很大,可以畅行无阻。

这既使敌人难于攻入,而自己却能迅速调配力量。

此外,春房、磨房、鸡舍、猪圈、牛栏、柴房、谷仓、水井等设于宅内,在必要时可作为老弱妇孺及贵重财物的避难场所。

5.地理环境和风水观念客家民居非常注重地理环境,包含龙脉(山神地理走势)风水等,特别是其中的风水观念,门楼则是其中的决定性因素。

客家先民热衷于祈求自己住宅的安全与族人的平安。

汉族本来就有信赖风水先生的习俗,而客家人显得尤为热心。

所谓风水,是以相看墓地、家宅的防卫和形状来判断凶吉的迷信;所谓风水先生就是鉴定风水的人。

迷信风水与客家住宅的兴建有着很大的关系。

因为讲究风水,必须慎重地观测研究其来龙去脉,选择优良的位置。

因此往往找到的位置不一定是在自己的土地上,而必须以高价购买,所以对客家人来讲,要盖房子是一件相当困难的事情。

不但是选择地形注重风水,就是选择吉日良辰兴工,又必须与全家的出生时辰相配合房子的高矮大小式样,除财力因素外,基地的高低房屋的方向及建筑的结构都决定于“地理风水”的要求。

因此,尽管同在一个地方,有些是圆楼,有些是方楼,主要是依靠风水先生鉴定的结果而修筑的根据古老的传说,面向正南,可以人丁兴旺,所以建筑大都采取朝南的方向。

但在客家山区民居的方向依山形而定的多,理想的座北朝南并不多见。

因而有些在地理环境上不能向南的,也都尽可能使大门单独朝向南方,使一些住宅出现大门与住宅本身方向不一致。

此外,受门前有水可以“聚积财富”、“有财有势”的观念的影响,如果建筑附近有河的,大门都面向河流上游,以示财势源源而来。

没有河流的,则在禾坪前面砌筑鱼塘来象征它,希望取得吉利的兆头。

当然,造夯土墙需大量的泥土,挖塘的泥土起到重要作用。

二、客家民居门楼装饰的社会文化与审美特征建筑装饰是附加于建筑构件上的一种艺术处理,如柱梁的雕饰、屋面脊饰、外檐装饰,大门入口装饰等。

其艺术特征是充分利用材料的质感和工艺特点进行艺术加工,恰当地选择我国传统的绘画、雕刻、书法、色彩、图案等多种艺术特点,相互结合,灵活应用,从而达到建筑风格和美感的协调和统一在客家传统的民居建筑中,所有这些装饰的目的除了美化建筑物外,也有着严肃的心理和文化意义,尽管它们在生活中不一定会影响建筑本身的实用价值。

1.客家民居门楼装饰的一般社会意义在我国传统封建等级社会中,民居建筑的装饰是显示户主地位和财富的标志。

据史料记载,民宅使用装饰装修的制度规定极严。

宋制规定“非官室寺观,毋得彩画棱宇及朱黑漆梁柱窗雕。

”明制规定,“庶民所居房舍不过三间五架,不许用斗拱及彩色装饰”。

直到清代,有关民居建筑装饰的制度限制才被放宽,南北各地民宅装饰有了很大发展,不但在木材上施以雕饰,而且充分运用了传统的石雕、砖雕等优秀工艺,各地各民族结合和发挥各地区的传统技艺和特点,创造了具有浓厚的民族风格和地方特色的装饰。

在客家民居的门楼装饰中,也深刻地体现表现门第贫富贵贱观念。

门楼装饰中的各种木雕、石雕绘画装饰,其目的是把装饰部位显示出来为人们观赏,也是表现门第贫富贵贱的一个重要部位,故户主都不惜花费资财,从用料、式样、题材到色彩、装饰等各方面,竭其能力而为之。

有些在海外的客家华侨不惜花重金从海外运来材料,耗时多年建一客家民居。

客家民居主大门是客家礼仪、礼俗的重要场所和必经之地,具有举足轻重的地位。

一般地说,客家礼仪活动,如敬祖、嫁娶、做寿、乔迁、回乡等都首先要进大门。

而平时则无所谓大门侧门,只要方便即可。

因此,大门的装饰大都尽可能用木雕、石雕装饰梁柱,图画装饰墙面。

这足以说明大门的地位以及风俗特点。

2.客家民居门楼装饰与表达祈望心理的文化特征现存的较完整的传统客家民居主要是清中期和清晚期时的建筑,典型的如粤东大埔县黄塘乡张弼士故居“光禄第”、大埔百侯的“通尔第”、黄砂乡的“进士第”、梅县松口铜琶村谢姓“荣禄第”等。

这些建筑外型堂皇美观,布局严谨,多采用我国民族传统建筑工艺中最先进的“抬梁式”和“穿斗式”混合结构,且其用料讲究,多采用三合土或青砖为墙,雕梁画栋,工艺精美。

清晚期,客家华侨将传统的客家房屋结构结合西洋的建筑艺术,在故乡修建了一些中西混合式民居,典型的有梅县白宫的“联芳楼”、程江乡的“万秋楼”等,其外观上吸收了西洋的艺术装饰,内部则仍然是道地的客家民居传统结构。

从现存完整的客家民居看,门楼装饰的一个明显特征,就是意匠特征。

它的表现充分运用了我国传统的象征寓意和祈望的手法,将客家人的哲理、伦理等思想和审美意识结合起来。

门楼装饰的象征性,通常是形声或形象来表达。

如用狮、麒麟表示吉祥、瑞庆、权势,牡丹有富贵之意义,用莲花托大斗(斗与升同形),斗中置三层,意为连升三级等。

这些图案花纹大多反映了客家民众的吉祥愿望,幸福追求,欣赏趣味,美学观念以及风俗习惯等。

公务员之家在中国传统建筑中,门楼的楹联、匾额是极有特色的建筑装饰,也是民族精神和文化在建筑上的一种体现。

这个传统随着客家人的南迁也带进了坐落在偏僻山区的民居中,并生根发展。

门楼上首先是楼名。

在客家民居中,几乎每一座楼都要取一个楼名。

楼名大多用吉祥文字组合,讨吉利祥和的兆头如梅州梁姓人的承德楼、梅县桥溪的继善楼、大埔百侯的通尔第等。

其次是楹联,很多以楼名作藏头嵌字联,作为大门的对联,进一步阐明涵义、催人奋进构成传统族训的核心。

如大埔的方形石楼泰安楼泰然一室,安住层楼;怀永第:怀远于德,永享其隆维新楼:维系循良世泽,新绳教友家风;等等。

客家民居内各户房门都张贴对联,可以说是有门必有对联。

客家门楼的对联往往是无声的教诲,它对恪守封建伦理与家族规范持续不断地起着灌输、训诫、警策的作用,教育子孙后代如何做人、如何处世、如何奋斗、如何成才,从而形成客家民居内部独特的文化氛围,体现了客家人的价值观念与审美理想,是客家人重教思想在民居建筑中的一个很有特色的表现。