多发性硬化典型病例分析及概述

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:5

多发性硬化症患者的临床分析报告多发性硬化症(Multiple Sclerosis,简称MS)是一种自身免疫性疾病,主要表现为中枢神经系统损害,导致神经信号传导障碍。

本文将就多发性硬化症患者的临床特点以及治疗方案进行详细分析。

一、疾病特点多发性硬化症的主要特点是中枢神经系统的炎症和硬化病变。

患者可能出现以下症状:视力模糊或双视、肢体无力、运动协调障碍、感觉异常、言语困难等。

疾病的发展呈进行性,症状可能会逐渐加重,严重影响患者的日常生活和工作能力。

二、诊断与评估多发性硬化症的诊断主要依靠病史、神经系统体检以及神经影像学检查。

脑电图(EEG)、脊髓造影、磁共振成像(MRI)等技术有助于确定病变的位置和程度。

此外,患者的脑脊液中可能出现异常的免疫细胞和蛋白,这也是确诊MS的重要依据。

三、治疗方案目前,多发性硬化症尚无法根治,但现有的治疗方案可以减轻症状、延缓疾病进展,并提高患者生活质量。

治疗策略包括药物治疗、康复训练和支持性疗法。

具体的治疗方案应根据患者的病情和需要进行个体化制定。

1.药物治疗多发性硬化症的药物治疗主要分为两大类:缓解症状的药物和治疗病发作的药物。

常用的缓解症状的药物包括抗炎药、免疫抑制剂和类固醇等,有助于减轻病程中的炎症反应。

治疗病发作的药物主要包括免疫调节药物,能够延缓疾病的进展和发展。

2.康复训练康复训练是多发性硬化症患者最常用的治疗手段之一。

通过物理疗法、言语疗法和职业疗法等手段,可以帮助患者改善运动能力、语言沟通以及日常生活技能。

康复训练的目的是尽可能地提高患者的功能水平,提高生活质量。

3.支持性疗法多发性硬化症患者需要获得充分的支持和关怀。

医护人员应提供情感上的支持,帮助患者应对病情的变化和心理压力。

此外,针对患者的营养、睡眠、康复辅助器具等方面也需要给予适当的支持。

四、预后与生活质量多发性硬化症的预后因人而异,有些患者病程发展缓慢,生活质量较高,而有些患者则可能出现严重的残疾。

多发性硬化M S病例患者,女性,39岁,因“反复左侧肢体无力、视物重影4年,加重半个月”入院。

患者4年前无明显诱因下出现左下肢无力,行走拖步,并逐渐出现左上肢无力,握持费力,行局部按摩后症状缓解。

1年前无明显诱因下再次出现左侧肢体无力,性质同前,并伴有视物重影,偶有头晕,呈昏沉感,当地医院诊断为“多发性硬化”,给予丙种球蛋白冲击治疗症状缓解。

半月前再次出现左侧肢体无力,视物重影,时有饮水呛咳。

现为进一步诊治入院。

体查:神智清楚,言语流利,左眼视力0.7,右眼视力20c m指数,双眼向左注视时可见短暂水平眼震,余颅神经检查正常。

四肢肌张力正常。

左侧上肢肌力N+t级:左侧下肢肌力亚级;右侧上肢肌力V+级;右侧下肢肌力用+级。

胸4平面以下痛温觉、触觉、音叉震动觉减弱。

四肢腱反射活跃对称,双侧病理征阳性。

头颅M R A+D WI:双侧大脑半球多发异常信号影,考虑脱髓鞘病变;颈椎M R平扫+增强:颈2-7椎脊髓广泛异常信号,考虑脱髓鞘疾病。

入院诊断为多发性硬化。

问题:①多发性硬化患者临床症状有哪些特点?②多发性硬化的康复治疗有哪些?③多发性硬化患者与卒中患者的康复有哪些不同?答案:患者为青年女性,病史反复3次发作,表现有运动障碍、眼部症状、感觉障碍、吞咽障碍。

病灶多发,病程反复,为典型的多发性硬化患者。

在应用激素、免疫球蛋白等药物控制疾病发展的同时,应对患者的肢体活动功能、言语功能、吞咽功能、日常生活能「力等进行详细的评定,根据评定的结果制定康复治疗计划。

如分阶段的肌力训练、吞咽功能训练、平衡功能训练等。

特别注意的是,与脑卒中、脑外伤患者不同,M S患者易疲劳和不耐热。

其症状可随体力活动,高温度而加重。

因此,M S患者不适合热疗,治疗上应保证患者的睡眠,运动期间应适当休息,并把体力活动安排在很少体温升高的冷环境中进行。

行走不稳1+月病史患者男性,26岁,因“行走不稳1+月”于2019年1月19日首次入院。

现病史:1+月前患者无明显诱因逐渐出现行走不稳,不能直线行走,行走时有身体左右摇晃,时有头晕、视物旋转,偶有复视(看远处物体可疑)及饮水呛咳,小便费力,需压迫腹部等增加腹压方式辅助排小便,并出现性功能障碍(阳痿),无肢体无力、麻木,无视物模糊、头痛、言语不清、踩棉花感、心慌胸闷等不适,大便尚可,未重视。

近半月,患者感行走不稳加重,自诉类似醉酒后步态,维持站立等姿势困难,身体摇晃明显,常有跌倒感,为求诊治,来我院门诊,行颅脑CT提示“左侧顶叶脑软化灶”,遂以“共济失调脑干脑炎?”收住入院。

患病以来,患者精神睡眠可,饮食如常,大便正常,小便见上,体重无变化。

既往史:既往有听力下降病史,2年前患者出现过不能直线行走,自诉服中药后缓解。

否认高血压、糖尿病、冠心病史。

无农药、毒物及动物接触史。

手术史:无。

家族史:无家族遗传史。

内科系统体格检查生命体征:体温:36.9℃,心率:94次/分,卧位血压120/86mmHg,血氧:99%,呼吸19次/分。

一般状况:头、眼、耳、鼻、喉正常。

双肺呼吸音粗糙,少许湿啰音,心律齐,未闻及杂音,腹部平软,未触及包块。

肠鸣音正常。

神经系统专科检查入院时查体:精神智能状态:神清,时间、地点、人物和环境定向力正常。

语言清晰,MMSE评分30分。

颅神经:I:未测Ⅱ:瞳孔等大等圆,约3mm,对光反射灵敏,双眼视力基本正常,视野及眼底未查。

Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ:眼外肌运动正常。

V:轻触觉和针刺觉正常。

咀嚼肌有力。

Ⅶ:面部对称。

Ⅷ:听力正常,双眼水平及垂直凝视性眼震。

Ⅸ、Ⅹ:软腭抬起对称,反射正常。

Ⅺ:胸锁乳突肌和三角肌力量正常。

Ⅻ:伸舌居中,无舌肌萎缩和纤颤。

运动系统:正常肌容积,四肢肌张力正常。

无肌肉束颤。

四肢肌力5级。

颈强、克氏征(-)。

反射:肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌反射(+++),右膝腱反射和跟腱反射(+++++),左膝腱反射和跟腱反射(++++),右侧持续性踝阵挛,左侧非持续性踝阵挛。

多发性硬化症复发疑难病例讨论

本文讨论了一例多发性硬化症(Multiple Sclerosis,MS)患者

的复发疑难病例。

患者资料

- 性别:女性

- 年龄:46岁

- 病史:多发性硬化症(诊断于2012年),曾经出现多次复发

和缓解

- 现症:近期出现复发症状,包括步态不稳、手脚麻木和视力

下降

临床观察

经过详细询问和全面体格检查,发现患者存在以下情况:

- 神经系统检查:发现右侧上运动神经元征象,包括肢体痉挛、肌力减退和腱反射亢进

- 脑脊液检查:发现脑脊液中的IgG水平升高和蛋白电泳异常- 磁共振成像(MRI)检查:显示脑部白质的多发性病灶

讨论

根据患者的病史、临床观察和辅助检查结果,我们可以初步判断患者的复发症状属于多发性硬化症的再次发作。

多发性硬化症是一种中枢神经系统疾病,其特点是神经脱髓鞘和炎症反应的发生和进展。

该疾病常表现为复发性和进行性的神经系统症状。

对于本例疑难病例,我们需要进一步评估患者的症状和病情,确定治疗策略。

治疗方案可能包括使用免疫调节剂、抗炎药物和镇痛剂等,以减轻症状、控制疾病进展和改善生活质量。

此外,我们还需要密切关注患者的病情变化,定期进行随访和复查,以及及时调整治疗方案。

结论

多发性硬化症的复发疑难病例需要细致的临床观察和全面的辅助检查来进行评估和治疗。

我们应该采取综合治疗策略来控制疾病的进展,并提高患者的生活质量。

请注意,本文仅为讨论多发性硬化症复发疑难病例的概况,具体的治疗方案和决策应根据医生的临床经验和患者的实际情况来确定。

> 注:本文内容仅供参考,具体情况请咨询医生。

多发性硬化【概述】是一种中枢神经系统脱髓鞘疾病,青、中年多见,临床特点是病灶播散广泛,病程中常有缓解复发的神经系统损害症状。

【诊断】一、病史及症状临床症状复杂多变,病程呈自然缓解与复发的波动性进展,感染、过劳、外伤、情绪激动对本病的发生可能有一定的关系。

因病损部位不同,临床征象多种多样。

常见者有:1.精神症状:可表现欣快、易激动或抑郁。

2.言语障碍:小脑病损引起发音不清、言语含混。

3.颅神经及躯体感觉、运动、植物神经系统均可受损,依据受累部位的不同而出现相应的临床表现。

二、体检发现1.颅神经损害:以视神经最为常见,视神经、视交叉受累而出现球后视神经炎。

除视神经外,动眼神经、外展神经、听神经也可受累而出现相应的体征。

2.感觉障碍:多由脊髓后索或脊丘系斑块引起。

表现为麻木、束带感,后期可出现脊髓横贯性感觉障碍。

3.运动系统功能障碍:锥体束损害出现痉挛性瘫痪,小脑或脊髓小脑束损害出现小脑性共济失调。

4.少数病人出现尿潴留或尿失禁。

三、辅助检查:1.腰穿CSF检查:压力多正常,蛋白含量增高,以球蛋白为主。

⒉脑电图可异常。

⒊视、听神经诱发电位异常。

⒋头颅CT或MRI可见病损部位有斑块异常信号。

【治疗措施】无有效疗法,常采用治疗有:一、皮质激素或免疫抑制剂可缓解症状。

甲基强的松龙1g/d静滴,5-7天后改为强的松30-40mg/d顿服,逐渐减量直至停药。

硫唑嘌呤(2mg/kg/d)长期治疗(平均2年)对控制病情有效。

二、神经营养药物:胞二磷胆碱(250mg肌注1次/d)碱性成纤维细胞生长因子(DFGF1600u 肌注1次/d)可酌情选用。

三、对症治疗:对痛性强直发作、三叉神经痛、癫痫发作者可用卡马西平0.13次/d,痉挛者可给安定等。

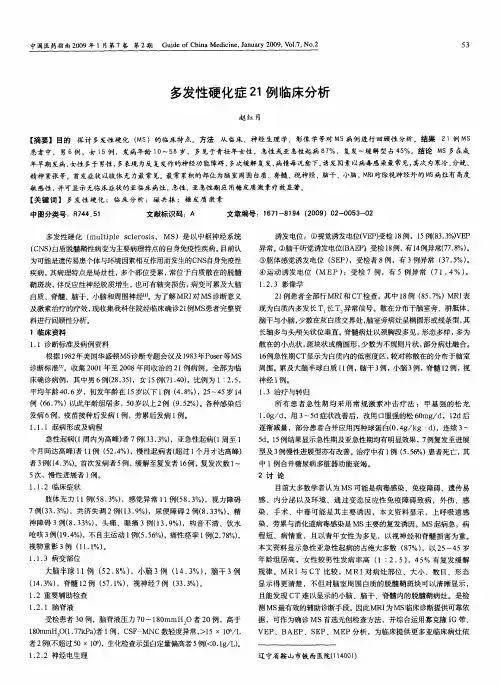

多发性硬化42例临床分析【摘要】目的探讨多发性硬化(MS)的临床特点、诊断和治疗。

方法分析42例多发性硬化患者的一般资料、病变部位、主要症状、重要辅助检查及其治疗方法和效果。

结果 42例MS患者中青壮年女性多见,以急性、亚急性起病为主,首发症状以肢体无力最常见,病变部位以脊髓和视神经最常见,实验室检查以脑脊液蛋白水平和IgG指数增高常见。

MRI异常率高达85.96%。

结论 MS是一种临床表现复杂、累及中枢神经系统白质,多部位、多时相的自身免疫性疾病。

根据临床特点、神经电生理、脑脊液免疫学及磁共振成像检查能提高临床确诊率,激素治疗对大多数病人有效。

【关键词】多发性硬化;临床分析ChinaAbstract】 Objective To study the clinical features,diagnosis and treatment of multiple sclerosis(MS).Methods The general clinical data, leision locations, results of important assistant examinations and treatment of 42 MS patients were analyzed.Results MS mainly invaded young and middle aged patients,with higher ratio in female than in male.MS was mostly acute or subacute in onset.The most common symptoms were weakness.The most common leision locations were spinal cord and optic boratory examinations: Protein and IgG indexlevels in CSF were markedly high.MRI abnormal ratio was 85.96%.Conclusion There are a variety of clinical symptoms in patients with MS which mainly affect the white matter of central neurological system and show multiple focus and multiple phase course. In addition to clinical features, neuroelectrophysiology, CSF immunology and imaging investigations altogether care can greatly increase the rate of clinical definite diagnosis.Treatment with methylprednisolone is effect in most patients.【Key words】 Multiple sclerosis; Clinical analysis为提高对MS的认识,现将我科200002~200804住院确诊为多发性硬死(MS)的42例患者分析如下。

多发性硬化患者病例论述摘要:多发性硬化是一种特定性地针对中枢神经系统白质,导致其脱髓鞘的自身免疫病。

多发于青壮于男性。

属痿躄,与肾、脑关系极为密切。

确切的发病机理还不明,现一般认为是自身免疫性疾病。

其特点是自身的免疫细胞错误地把自身的组织视为病毒或者细菌,从而,对自身组织发起攻击,引发炎症反应。

而ct扫描可协助确定多发性硬化空间多灶性病变的特点,是一项客观、有价值的铺助检查方法。

关键词:多发性硬化 ct 临床特征近年来,随着科技进步,医疗手段不断提高,多数多发性硬化(ms)都能被检测出,因此多发性硬化患者呈上升趋势。

所谓多发性硬化(multiple sclerosis,ms)是指人类神经系统最常见的自身免疫性疾病,主要损害脑、视神经和脊髓。

ms的病理基础包括炎性脱髓鞘、胶质增生和硬化斑块形成。

笔者重点观察了本院2008年10月一2011年10月确诊的20例ms报告。

参考相关文献资料,发现ms还可能造成神经元变性和原发性轴索损害,表现为大脑灰质,尤其是大脑深部灰质损害,在临床上极易误诊为病毒性脑炎、多发性脑梗死和代谢性脑病[1] 本文回顾性分析我院近年来搜集到的20例多发性硬化症病例,分析ct表现,旨在提高对本病的认识,探讨ct诊断价值。

1资料与方法1.1临床资料2008年10月—2011年10月,共有20例多发性硬化患者于我院就诊,其中男性患者12例,其余8例为女性患者,年龄10—57岁。

经主述入院,临床上观察,表现为头痛、发音障碍、视力下降、以及感觉异常、昏迷、储蓄等,本文主要对ct结果进行论述。

1.2 方法目前,确诊多发性硬化并没有特异的方法,一般是根临床经验,及相关辅助手段进行确诊。

以此国内外提出了不少诊断标准,其内容大同小异,可以相互借鉴。

临床上最简单、最基本的诊断标准是,患者至少有两次发作,病变至少多于一个部位。

为进一步确诊,笔者观察的20例患者,其颅脑ct平扫后均做增强扫描,ct为ge hispeed fx/i螺旋扫描,层厚10mm或5mm,pitchl.0增强扫描使用了注射速度为3ml/s的高压注射器肘静脉团注法。

多发性硬化典型病例分析及概述全网发布:2011-06-23 19:35 发表者:黄德晖(访问人次:8895)(主诉)反复肢体麻木、无力、视力下降3年余,四肢无力加重3天。

(多发性硬化)(简介)多发性硬化是一种好发于青壮年女性的中枢神经系统炎性脱髓鞘病,病因不明,可能与遗传、环境因素、病毒感染等相关,通过自身免疫介导,导致脑白质脱髓鞘等病理改变。

病灶表现为时间和空间多发的特点。

本病在中国以至于在亚洲被认为是少见病,其发病率约为1~5/100,000。

然而随着诊疗技术的进步,尤其是核磁共振的发展,加之临床医生对本病的认识有所提高,近些年多发性硬化有逐渐增多的趋势。

由于本病可损害中枢神经系统不同部位,临床表现多样,易造成误诊。

以下介绍1例经典的多发性硬化患者的诊治经过。

一、病例介绍(一)主诉反复肢体麻木、无力、视力下降3年余,四肢无力加重3天。

(二)病史患者,女,39岁。

于2005年9月无明显诱因出现左上肢麻木,约6—7天后平脐处出现皮肤疼痛及束带感,并逐渐出现左下肢麻木无力,10月4日出现小便费力,来我院,经核磁共振检查发现颅内及上胸髓内多发片状长T2信号,脑脊液蛋白增高,寡克隆区带阳性,诊为“中枢神经系统炎性脱髓鞘病”,予激素(甲基强的松龙)、人免疫球蛋白等治疗,后症状渐缓解。

2007年1月感冒后出现左眼视力下降,进行性加重至完全失明,在外地医院诊为“视神经炎”给予激素及人免疫球蛋白等治疗,左眼视力恢复至0.7。

2007年5月感冒后出现右下肢无力,再次入我院确诊为“多发性硬化”予激素、人免疫球蛋白等治疗,后右下肢无力渐好转,此后应用β干扰素间断治疗,2008年2月出现右眼视力下降,入我院予激素、人免疫球蛋白等治疗后好转, 2009年4月6日无明显诱因双侧肢体无力,以左侧为著,伴麻木感,行走困难,步态不稳,尚能持物,无头痛、头晕,饮水呛咳,吞咽困难,尿便障碍,在外口服强的松、卡马西平,注射腺苷钴胺治疗,效果差,入院。

(三)入院查体生命体征平稳。

内科检查未见明确异常。

神经系统检查:意识清楚,查体配合,言语流利,高级皮层功能正常。

左眼视力0.7,右眼视力光感,粗测视野正常,眼底检查:双侧视乳头边界清晰,色苍白,中央凹陷存在,无出血、渗出。

双眼向左注视时可见短暂水平眼震。

余脑神经检查正常。

四肢肌肉容积正常,四肢肌张力正常。

左侧上肢近端肌力Ⅳ级,远端肌力Ⅳ级;左侧下肢近端肌力Ⅲ级,远端肌力Ⅲ级;右侧上肢近端肌力Ⅳ+级,远端肌力Ⅳ+级;右侧下肢近端肌力Ⅲ+级,远端肌力Ⅲ+级。

指鼻及跟膝胫试验双侧稳准;快复轮替动作灵活;反击征阴性;Romberg征睁眼稳、闭眼不稳。

步态不稳。

胸4平面以下痛温觉、触觉、音叉震动觉减弱。

双侧腹壁反射减弱,四肢腱反射活跃对称,双侧Hoffman征、Babinski 征、C haddock 征均阳性。

颈软,Kernig征、Brudzinski征阴性。

括约肌功能正常。

(四)辅助检查2009-4-10血生化:正常。

肿瘤标记物:正常。

2005年10月05日,301医院头部MRI:双侧丘脑、脑干片状长T2信号。

2007年05月09日,301医院颈椎MRI:上段胸髓多发异常长T2信号。

(五)住院经过入院后患者左侧肢体无力进行性加重并累及右下肢,胸部出现束带干,乳头以下痛温觉减退,双髂前上嵴以下音叉振动觉消失,尿失禁并便秘。

核磁共振检查提示胸段脊髓增粗,多发点片状长T2信号,病灶有明显片状强化。

血AQP4抗体阴性。

2009-4-16血常规:正常。

血生化:正常。

(六)诊断:多发性硬化-复发缓解型,考虑为急性复发。

(七)治疗:给予注射用甲泼尼龙琥珀酸钠1g X 3天、免疫球蛋白0.4g/kg/d连续冲击5天、并营养神经、补钾、补钙、保护胃粘膜等治疗。

(八)出院时情况患者双侧肢体无力减轻,可持物行走,无抽搐、饮水呛咳、吞咽困难、尿便障碍,神志清,精神好,大小便正常,查体:意识清,言语清,左上下肢肌力Ⅳ级,右上下肢肌力Ⅳ+级,指鼻试验稳准;跟膝胫试验稳准;快复轮替动作灵活;Romberg征睁眼稳、闭眼不稳。

胸4平面以下痛温觉、音叉震动觉减弱。

肱二头肌反射、肱三头肌反射、膝腱反射活跃,Hoffm an征、Babinski征、Chaddock征阳性。

出院后继续口服强地松治疗,并渐减量,干扰素β皮下注射,3次/周。

二、诊断思维过程(一)病例特点1. 青年女性。

2. 病毒感染后易复发,为诱发因素。

3. 病程特点:多发,即发病-好转-再发-再次好转的多次复发-缓解过程,临床表现为反复肢体麻木、无力、视力下降等。

4. 病灶特点:多发,(结合核磁共振及查体结果)中枢神经系统可先后多处受累,视神经、脑皮层下白质、脑干、小脑、颈髓、胸髓等。

5. 影像学特点:脑白质多发长T2信号,尤其位于皮层下、脑室旁、脑干、小脑、视神经、脊髓,急性期病灶往往呈环形、半环形、点片状或线样强化,周边有一定程度水肿,慢性病灶可逐渐淡化、边缘模糊、甚至消失,少数因继发轴索损害转为空洞。

6. 脑脊液特点:急性期提示蛋白-细胞分离,免疫球蛋白增加,寡克隆区带阳性。

7. VEP特点:可见传导速度明显减低而波幅无明显变化。

8. 血AQP4抗体阴性。

除外其他疾病可能。

9. 治疗特点:对皮质类固醇及人免疫球蛋白治疗有效。

(二)诊断及其依据诊断:临床确诊多发性硬化(CDMS),病程分型为:复发缓解性多发性硬化(RRMS),急性发作期。

依据:青年女性符合好发年龄,病史中反复5次临床发作,符合病程多发特点,影像学病灶先后累及广泛中枢神经系统白质,视神经、脑皮层下白质、脑干、小脑、颈髓、胸髓,符合病灶多发。

感冒诱发、脑脊液蛋白-细胞分离,免疫球蛋白增高、激素免疫球蛋白治疗有效均提示与免疫介导相关。

鉴别诊断:视神经脊髓炎,淋巴瘤,血管炎等结缔组织病,维生素B12缺乏等。

三、点评多发性硬化诊断的精髓在于其病灶具有如下3个特点:1.时间的多发;2.空间的多发;3.排除其他可能。

此外新出现的临床症状/体征必须持续24小时以上视为复发,2次临床发作必须间隔1个月以上。

多发性硬化因为其病灶可侵犯中枢神经系统任何部位,故临床表现多种多样,如果医生缺乏相关认识很容易发生误诊。

多发性硬化尤其是早期诊断有一定的难度。

往往被错误诊断为诊断为脑血管病,肿瘤等,反之往往将其他疾病误诊为本病。

所以在确诊本病前应做相关疾病的筛查。

其次,由于影像学技术的飞速发展,熟悉掌握多发性硬化的影像学特点亦相当重要,其近皮层病灶及胼胝体病灶更具有特异性,矢状位Flair像对于发现胼胝体及脑室旁白质病变更为敏感。

本例病例在第一次视神经炎时即可诊断多发性硬化,但可能由于医生对本病认识不足或忽略了既往病史导致延误诊断。

四、关于多发性硬化的进展(一)概述(简介)多发性硬化是一种好发于青壮年的中枢神经系统炎性脱髓鞘病,病因不明,可能与遗传、环境因素、病毒感染等相关,通过自身免疫介导,导致脑白质脱髓鞘等病理改变。

青年女性多发,病灶表现为时间和空间多发的特点,因其可损害中枢神经系统不同部位,临床表现多样,易造成误诊。

常见症状有感觉异常,肢体无力,尿便障碍、视力下降、共济失调等。

磁共振对本病有重要诊断价值。

急性期皮质类固醇冲击治疗有效,β干扰素等疾病调节治疗可延缓病程,减少复发并改善生存质量。

(二)流行病学多发性硬化患病率在世界范围内分布不均。

高发病区位于北纬45°~65°之间,其患病率介于30~80/10万,最高地区甚至高达200/10万。

亚洲、非洲、南美被认为是低发病区,约为1~5/10万。

我国尚无完整的流行病学资料,发病高峰多见于20~40岁女性。

(三)病因及发病机制本病病因不详,发病机制尚不完全清楚,但根据流行病学资料显示病因涉及多个方面。

1. 遗传因素,即遗传易感性。

多发性硬化亲属患病明显高于常人,其中约25~50%的单卵双生及1~4%的异卵双生的双胞胎患多发性硬化。

不同种族亦有差异,基因多态性研究显示欧美高加索人种HLA-A3、B7、DR2、DR15、DQ6、DW2频率较高,亚洲HLA-B1、B38、B39、DRW 8、DQW1频率较高。

2. 环境因素。

本病好发于北半球高纬度地区,纬度越低发病率越低,此外亚洲、非洲均属于低发病区。

移民调查资料显示15岁前暴露环境对多发性硬化发病起重要作用。

3. 病毒感染。

在部分多发性硬化患者血清和脑脊液中分离出有关病毒证据,如麻疹、风疹、腮腺炎病毒、带状疱疹、单纯疱疹病毒、EB病毒等,但并不恒定。

此外有证据表明病毒感染易诱发多发性硬化临床发病或复发,但不能证明本病病因一定源于某种病毒感染或病毒感染后一定出现多发性硬化复发。

4. 自身免疫。

最大的证据来源于实验性变态反应性脑脊髓炎(EAE)。

其病理表现与多发性硬化相似,提示多发性硬化是一种与自身免疫相关的疾病。

在多发性硬化病人血清、脑脊液及病变组织中IgG合成率增加,某些细胞因子及粘附因子增加。

目前较一致的看法为:髓鞘自身抗原或病毒抗原被抗原呈递细胞如巨噬细胞呈递加工并表达HLA-II类分子并与T淋巴细胞受体结合,在白介素1、2和γ-干扰素的作用下激活为辅助性T淋巴细胞(TH1细胞),与巨噬细胞在粘附因子的作用下透过血脑屏障,辅助性T淋巴细胞分泌肿瘤坏死因子、淋巴毒素、白介素-2和γ-干扰素等攻击髓鞘导致髓鞘脱失。

(四)病理大体病理:可见中枢神经系统广泛白质内脱髓鞘病灶,按急性程度病灶肉眼呈粉灰色或粉白色,直径数毫米至数厘米不等,慢性病灶边缘较为锐利。

国人以视神经和颈髓容易受累。

镜下病理:新鲜病灶髓鞘染色变色者为髓鞘脱失区域,多以小静脉为中心,可见淋巴细胞及单核细胞浸润形成血管周围套袖现象。

周边伴有少突胶质细胞不同程度增生。

严重者可合并轴索损伤及坏死。

慢性病灶炎性细胞逐渐减少,星形细胞增生形成斑块。

(五)临床表现发病见于各种年龄,以20~40岁青年女性多发。

少数病前有病毒感染史,起病形式多为急性、亚急性。

因病变部位不同故临床表现多样。

病灶多发病程复发缓解是本病最特征性的表现。

约85%病人为复发缓解过程,仅10%为缓慢进行性加重过程。

临床最常见的表现有感觉障碍、运动障碍、视力下降、复视、共济失调、尿便障碍等等,少数病例有精神异常、智能改变、发作性神经症状及合并周围神经损害。

国人资料显示最突出的临床表现为视力障碍和脊髓受损症状。

感觉障碍:多发性硬化最常见症状,如麻木感、束带感、痛觉过敏、痛性痉挛。

此类症状在疾病早期表现轻微时往往易被忽略。

此外Lhermitte征即屈颈动作时出现的后颈部向下放射的触电样异常感觉,在多发性硬化病人中较为常见,其机制可能为脱髓鞘的轴索对牵拉和压迫较为敏感所致。

多见于颈髓后索损伤。

运动障碍:轻者多主诉疲劳感,逐渐出现动作笨拙缓慢,重者出现偏瘫、截瘫、肌张力升高等表现。