实验三森林区划

- 格式:pptx

- 大小:46.64 KB

- 文档页数:15

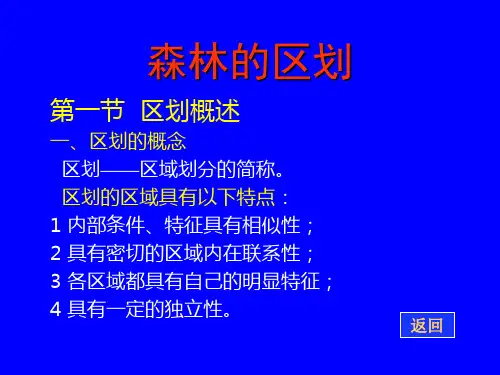

林区进行森林区划的探究森林区划是指将一定范围内的森林划分为若干个部分,以达到更好的管理和保护森林资源的目的。

在林业管理领域中,进行森林区划已成为常规操作。

下面我们来探究一下林区进行森林区划的过程和方法。

森林区划的过程主要可以分为三个环节,包括前期准备、区划方案设计和实施阶段。

其中前期准备和区划方案设计阶段是森林区划的重要环节,它们的质量直接影响到后续的实施效果和管理成果。

在前期准备阶段,要对研究的区域进行详细的地理信息收集和分析,包括土地利用状况、植被类型、地形地貌、气候特点等。

这些数据的收集可以通过地理信息系统等工具实现。

在数据的分析过程中,需要注重发现区域的物理环境特点,以及在该环境中不同植被组成和分布的规律。

例如,针叶林、混交林和阔叶林在不同地貌和气候条件下的分布范围和密度等。

还要进行植被群落与土地利用历史、自然演替历史、人类活动和森林资源开发历史的比较和分析。

通过这些步骤,可以完成基础数据和分析结果的收集阶段。

在区划方案设计阶段,需要综合前期准备环节中的数据分析结果,确定森林区划的基本原则和目标。

在制定方案时,需要考虑经济、社会、生态三方面的要求,同时保证方案的可操作性和可行性。

在该阶段中,一般情况下需要实际上的地勘工作,依扫描线地形地貌、土地覆盖以及林分类型等指标确定划分的区域和范围。

同时要考虑到不同地域和林分的资源特点,和其他因素的影响。

例如,某一片针叶林区域可能同时面临着不同程度的水土流失、森林病虫害防治和野火防控等多重管理问题,针对这种情况,可以在区划方案的设计中,将该区域进行细分,逐个解决不同的问题。

在制定森林区划方案时,可以采取多种工具和方法,例如统计分析法、专家咨询法、区域划分法、系统分析法和方法/工具的组合等。

其中,地理信息系统在森林资源管理中具有重要作用,用于综合分析地理信息和空间数据,以实现森林及其环境特征的可视化和精确描述。

在实施阶段,需要注意合理的规划和管理资源的方法,同时要遵循国家的政策和法律规定。

全国林业发展区划是依据自然地理条件和社会经济条件的差异性,森林与环境的相关性,林业的基础条件与发展潜力,以及社会经济发展对林业的主导需求等,对我国地域进行逐级划分,并从可持续发展的高度,明确各级分区单元的林业发展方向、功能定位和生产力布局,为现代林业发展构建空间布局框架。

全国林业发展区划为现代林业建设服务,应具有前瞻性、科学性和系统性。

同时全国林业发展区划的服务对象是各级管理部门,应具有很强的宏观战略性。

本次区划采用三级分区体系。

一级区:为自然条件区,旨在反映对我国林业发展起到宏观控制作用的水热因子的地域分异规律,同时考虑地貌格局的影响。

通过对制约林业发展的自然、地理条件和林业发展现状进行综合分析,明确不同区域今后林业发展的主体对象,如乔木林、灌木林、荒漠植被;或者林业发展的战略方向,如:开发、保护、重点治理等。

二级区:为主导功能区,以区域生态需求、限制性自然条件和社会经济对林业发展的根本要求为依据,旨在反映不同区域林业主导功能类型的差异,体现森林功能的客观格局。

三级区:为布局区,包括林业生态功能布局和生产力布局。

旨在反映不同区域林业生态产品、物质产品和生态文化产品生产力的差异性,并实现林业生态功能和生产力的区域落实。

通过一、二、三级区划,将形成一套完整、科学、合理的符合我国国情的全国林业发展区划体系,对全国林业发展进行分区管理和指导,从而提高全国林业发展水平。

这不仅是实施以生态建设为主的林业发展战略的重要举措,也是构建完备的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系的迫切需要。

2三级区划既是二级区功能的落实和完善,也是二级区特殊地段和优势区域的反映,是实现林业宏观控制的基础。

为全面落实一、二级区的发展方向和主导功能,组织实施和实现三级区的目标,特此制定全国林业发展区划三级区区划办法。

全国林业发展区划工作组二○○七年十二月3第一章指导思想、原则与主要任务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 指导思想. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .2 原则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 3 依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 4 主要任务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第二章区划方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 1 指标体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 2 类型划分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 3 主要区划因子的确定和主要因子分析要求. . . . . . . . . . . . . . 92. 4 步骤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 02. 5 命名. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2第三章区划数据统计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 第四章区划成果编制要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4. 1 区划报告编制要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 2 附表要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 3 成果图要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34附件一:生态区位等级与划分. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 附件二:森林生产力级数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 附件三:非木材林业资源分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 附件四:林业产业分类. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 附件五:林业大中型企业划分标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 附件六:各二级区三级区划参考指标体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11 . 1遵循自然规律、尊重科学,在全国林业发展区划一、二级区划体系的指导下, 充分考虑生态保护、林业产业发展与生态文化建设的合理分区和布局,以生态优先, 生态恢复和治理为重点, 积极发展速生丰产林、特色经济林,保护与发展并重,建立林业生态体系、产业体系、生态文化体系,促进新农村建设和山区林农的脱贫致富,构建现代林业空间布局。

《森林经理学》课程教学大纲课程名称(中文):森林经理学课程名称(英文):Forest Management 课程编码:18023016开课学期:第6学期学时数、学分数:56学时,3学分适用专业:林学先修课程:树木学、森林生态学、测量学、测树学后续课程:遥感导论等一、教学目的与任务森林经理学是高等林业院校林学专业的一门主要专业课,具有悠久的历史。

在我国由传统林业向以森林可持续经营为指导思想的现代林业的转变过程中,其地位和作用更显得重要。

本课程的特点是理论性和实践性都很强。

森林经理学是研究森林区划、森林调查、森林评价、森林生长、森林收获调整、经营决策和控制调整等理论和技术的一门课程,在林业中发挥协调生态、技术和经济,制定经营目标、组织经营活动的作用。

通过本课程的学习,使学生掌握完整的森林经理学理论、方法体系,能在市场经济条件下综合灵活运用森林经理学知识编制、实施和调整森林经营方案,科学合理地经营管理森林资源,充分发挥森林的生态、经济和社会三大效益。

二、教学内容与基本要求第一章绪论2学时基本要求:理解森林经理学的概念、目的、任务、性质和知识体系。

第一节森林资源经营管理概述森林经理学的概念、目的、任务、性质。

第二节森林资源经营管理的原则森林经理学的原理、知识结构和框架体系、发展历史沿革。

第三节森林资源经营管理学科性质对森林经理学的学科性质、相关名词作进一步阐述。

重点:森林经理学的内容、目的和任务。

难点:森林经理学的原则。

第二章森林资源 4学时基本要求:通过本章的学习,使学生掌握森林资源的概念、作用与功能,对世界、中国和浙江省的森林资源的种类、数量、分布以及各自特点有一个了解。

第一节森林资源概述森林资源的概念、作用与功能。

第二节森林的数量、种类、分布世界和我国森林的数量、种类、分布。

第三节中国森林资源的结构和特点我国林地资源、各种森林结构,我国森林资源的特点。

第四节浙江省森林资源概况浙江省森林资源的数量、种类、分布。

实验三 黑龙江省农业自然资源与农业区划一、实验目的农业自然资源是农业生产的物质基础,分析研究农业自然资源,以便合理利用农业自然资源,合理安排农业生产布局和结构,为发展农业生产提供科学依据。

农业区划是根据当地的自然资源来划分的。

它按照自然条件和农业生产地区差异的规律,划分成若干个有共同特点的农业区,根据区划确定当地的农业生产结构和耕作制度中各项技术指标。

通过本项实验,能熟悉黑龙江省农业自然资源和农业区划;了解黑龙江省各农区的农业生产特点,初步掌握用photoshop 软件对农业资源进行分析的方法。

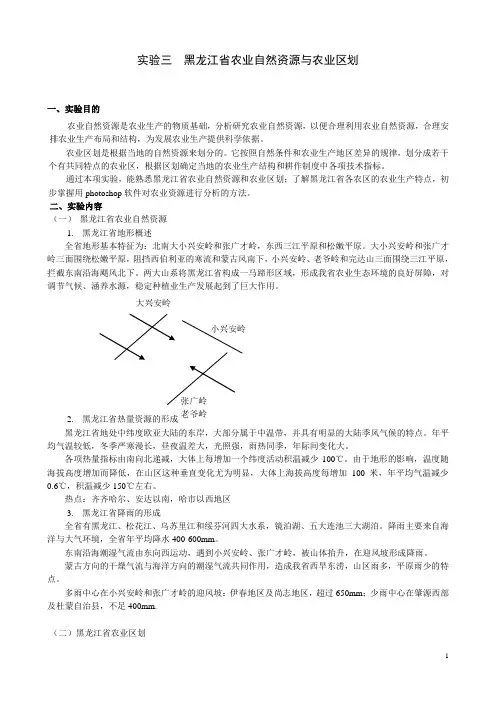

二、实验内容(一) 黑龙江省农业自然资源1. 黑龙江省地形概述全省地形基本特征为:北南大小兴安岭和张广才岭,东西三江平原和松嫩平原。

大小兴安岭和张广才岭三面围绕松嫩平原,阻挡西伯利亚的寒流和蒙古风南下,小兴安岭、老爷岭和完达山三面围绕三江平原,拦截东南沿海飓风北下。

两大山系将黑龙江省构成一马蹄形区域,形成我省农业生态环境的良好屏障,对调节气候、涵养水源,稳定种植业生产发展起到了巨大作用。

2. 黑龙江省地处中纬度欧亚大陆的东岸,大部分属于中温带,并具有明显的大陆季风气候的特点。

年平均气温较低,冬季严寒漫长,昼夜温差大,光照强,雨热同季,年际间变化大。

各项热量指标由南向北递减,大体上每增加一个纬度活动积温减少100℃。

由于地形的影响,温度随海拔高度增加而降低,在山区这种垂直变化尤为明显,大体上海拔高度每增加100米,年平均气温减少0.6℃,积温减少150℃左右。

热点:齐齐哈尔、安达以南,哈市以西地区 3. 黑龙江省降雨的形成全省有黑龙江、松花江、乌苏里江和绥芬河四大水系,镜泊湖、五大连池三大湖泊。

降雨主要来自海洋与大气环境,全省年平均降水400-600mm 。

东南沿海潮湿气流由东向西运动,遇到小兴安岭、张广才岭,被山体抬升,在迎风坡形成降雨。

蒙古方向的干燥气流与海洋方向的潮湿气流共同作用,造成我省西旱东涝,山区雨多,平原雨少的特点。

森林资源的数量成熟测定原理实验内容森林调整规划一、森林资源的数量成熟测定原理实验内容:1.样地设置:在研究区域内选择具有代表性的样地,样地的面积可以根据实际情况确定,一般为10m×10m或20m×20m。

2.样木调查:在每个样地内,对森林中的样木进行调查。

调查内容包括样木的树种、胸径、高度、树冠直径等。

3.样木计量:根据调查结果,使用森林测量仪器对样木进行计量。

根据样木的胸径和高度,可以计算出样木的树干体积。

4.样地调查:在每个样地内,对森林的其他生物多样性指标进行调查,如地面植被、地下生物和鸟类等。

5.数据处理:将调查获得的数据进行整理和统计分析,计算出森林资源的数量和成熟度指标。

二、森林调整规划:1.目标确定:根据森林资源的现状和未来发展需求,确定森林调整的目标。

目标可以包括森林面积的增加、树种结构的调整、森林生态系统的恢复等。

2.数据分析:根据森林资源的调查数据,对现有森林的状况进行分析。

分析内容包括森林类型、树种组成、植被覆盖度、土壤质量等。

3.问题识别:根据数据分析的结果,确定森林存在的问题和不足之处。

问题可能包括森林退化、生物多样性减少、林木老化等。

4.方案制定:根据问题识别的结果,制定森林调整的方案。

方案可以包括采伐、植树造林、生态恢复等措施。

5.实施监测:对森林调整方案的实施进行监测和评估,根据监测结果对方案进行调整和改进。

监测内容可以包括植物生长情况、土壤质量变化、生物多样性恢复等指标。

6.调整评估:对森林调整的效果进行评估,根据评估结果对调整方案进行总结和改进。

评估内容可以包括森林面积增加情况、树种结构调整情况、生物多样性恢复程度等。

总之,森林资源的数量成熟测定原理实验内容主要包括样地设置、样木调查、样木计量、样地调查和数据处理等步骤。

而森林调整规划主要包括目标确定、数据分析、问题识别、方案制定、实施监测和调整评估等步骤。

这些实验内容和规划步骤有助于科学地评估和管理森林资源,保护和恢复森林生态系统的健康发展。

森林培育和森林经理综合实习报告This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020森林培育学和森林经理学综合实习报告班级: 2012级林学3班姓名:学号:指导老师:王华田小组成员:成绩:山东农业大学林学院目录一、前言1. 林业的地位和作用林业是培育、经营、保护和开发利用森林的事业. 它是提供木材和多种林产品的生产事业, 又是维护陆地生态平衡的环境保护工程.在贯彻可持续发展战略中,要赋予林业以重要地位;在生态建设中,要赋予林业以首要地位;在西部大开发中,要赋予林业以基础地位。

林业是一项重要的公益事业和基础产业,承担着生态建设和林产品供给的重要任务。

做好林业工作意义十分重大,为加快林业发展实现山川季美的宏伟目标,促进国民经济和社会发展我们必须管理好现有林,扩大新造林,抓好退耕还林,优化林业结构,增加森林资源增加森林生态系统的整体功能增加林产品有效供给增加林业职工和农民收入。

林业在维持生态平衡、净化空气、提高人民生活质量等方面都起到不可替代的作用,我们必须保护好天然林、野生动植物资源、湿地和古树名木,努力营造好主要流域沙地边缘沿海地带的水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和堤岸防护林林,努力绿化好宜林荒山、城乡周围及道渠两旁努力建设好用材林,经济林、薪炭林和花卉等商品林基地,努力发展好森林公园,城市森林和其他休憩性森林,同时还要加快林业结构调整部分,提高林业经济效益加快林业管理的体制和经营机制的创新,调动各方面发展林业积极性,来实现林业的快速健康地发展。

我国林业的可持续发展应该服从或服务于国家总体的可持续发展,必须不断地满足国民经济发展和人民生活水平提高对其物质产品和生态服务功能日益增长的需要,并真正实现林业经济效益、生态效益和社会效益的统一。

2. 森林培育学和森林经理学及其发展现状森林培育是以种子、苗木、造林到林木成林、成熟的整个培育过程,它是林业生产的基础和纽带,是林业重大工程的核心也是关键,同时也是林业管理的重点和难点,因为森配在林业中的作用重大,故必须做好森林培育工作。

小班划分的技术标准(一)——林业术语第1条小班是森林调查和经营的基本单位,但不是一固定的林业区划单位。

调查时,在现地根据地权、土地种类,林种、林分起源、树种组成、林龄、林相、郁闭度、林型或立地类型、地位级或立地指数级、坡度级、出材率等级等项因子的现状的差异,将林班划分为若干小班.小班内部在自然生物特性和经济条件下,要求相同的经营措施。

第2条地权不同,应划分小班。

土地所有权分国有和集体所有,只对已正式划定,现地清楚,且具有法律上生效的证件的林区,才按地权划分小班.第3条土地种类不同,应划分小班。

各类土地的划分标准如下:㈠林业用地1 有林地⑴天然林:郁闭度≥0。

2的天然起源林分(包括天然竹林、经济林),或每公顷生长稳定的目的树种株数已达到良好级,且均匀度在60%以上的林分.⑵人工林:郁闭度≥0。

2的人工起源的林分(包括人工竹林、经济林),或人工造林3年后每公顷保存株数达到造林设计植树株数的80%以上(高原丘陵区)、90%以上(盆地边缘区),或85%以上(高山峡谷区和其它地区),且均匀度在60%以上,或飞播造林5~7年(天然林区7年,其余林区5年,下同)后每公顷保存2250株以上,生长稳定,分布均匀的林分。

计算株数保存百分率时,可以相关数表中所列各树种造林设计植树株数区间的中值作标准。

野外调查时,评定株数保存百分率,可按数表中所列株数的平均值作标准计算。

2 疏林地郁闭度为0.1的森林,或每公顷有生长稳定的天然更新目的树种株数已达到“中等级",且郁闭度在0。

2以下的林地,以及人工造林3~5年后单位面积保株数为合理造林株数的41%~79%(高原丘陵区)、41%~89%(盆地边缘区)、41%~84%(高山峡谷区和其它地区),且郁闭度不足0.2的林地,飞播造林5~7年后每亩保存70~149株的林地,且郁闭度不足0.2的林地.竹林和经济林不划疏林地。

3 灌木林地⑴高山灌木林地:乔木界限以上,灌木覆盖率≥30%的灌木林地。

一、实验目的1. 了解森林生态系统的基本结构和功能。

2. 探究森林植被对土壤水分和养分循环的影响。

3. 分析森林植被对气候调节的作用。

4. 评估森林生态系统的稳定性和恢复力。

二、实验时间与地点实验时间:2023年3月至2023年5月实验地点:我国某典型森林保护区三、实验材料与方法1. 实验材料:- 森林植被样本(乔木、灌木、草本)- 土壤样本- 气象观测仪器(温度计、湿度计、风速计等)2. 实验方法:1)植被调查:采用样方法,在每个样地内设置1m×1m的样方,记录乔木、灌木、草本植物的种类、株数、胸径、高度等指标。

2)土壤调查:在每个样地内设置3个土壤样本采集点,采集0-20cm土壤层,测定土壤含水量、pH值、有机质含量、养分含量等指标。

3)气候观测:在实验期间,每日记录气温、湿度、风速等气象数据。

4)数据分析:采用SPSS软件对实验数据进行统计分析。

四、实验结果与分析1. 植被结构:本实验共调查到乔木、灌木、草本植物共30种。

其中,乔木层以落叶阔叶树种为主,灌木层以常绿阔叶树种为主,草本层以多年生草本植物为主。

2. 土壤水分:通过土壤水分测定,发现森林植被对土壤水分具有显著影响。

在植被覆盖度较高的样地,土壤含水量普遍高于植被覆盖度较低的样地。

3. 土壤养分:森林植被对土壤养分循环具有重要作用。

在植被覆盖度较高的样地,土壤有机质含量、养分含量均高于植被覆盖度较低的样地。

4. 气候调节:森林植被对气候调节具有显著作用。

实验期间,森林植被覆盖度较高的样地,气温、湿度、风速等气象指标相对稳定,有利于生物多样性保护。

5. 生态系统稳定性与恢复力:森林生态系统具有较高的稳定性和恢复力。

在遭受破坏后,森林植被能够迅速恢复,维持生态系统的平衡。

五、结论1. 森林植被对土壤水分、养分循环具有显著影响,有利于土壤肥力的提高。

2. 森林植被对气候调节具有重要作用,有利于生物多样性保护。

3. 森林生态系统具有较高的稳定性和恢复力,有利于生态系统的可持续发展。

第 2 单元 森林分类与森林区划本单元教学目标:掌握林种分类和区划小班的条件与小班区划的具体操作技术;熟悉林种区的划分 内容与方法;了解森林分类、林业区划、森林区划、小班经营法和组织经营类型的概念、意义。

理论知识第 1 节 森林分类一、森林分类的内涵根据 2003 年国家林业局《森林资源规划设计调查主要技术规定》规定,把森林(林地)划分为生态 公益林(地)和商品林(地)两个类别。

(一)森林分类经营的意义1.森林分类经营有利于林业“两大体系”建设。

我国林业发展的目标是建立比较完备的林业生态体 系和比较发达的林业产业体系,森林分类经营中的商品林建设主要就是产业型林业建设;公益林建设主 要就是生态型林业建设。

2. 实行森林分类经营可以合理配置林种结构, 做到既能按市场需要组织林业生产又能维护生态效益, 并且能够较好地解决林业作为物质产业部门和公益事业双重功能的矛盾,满足社会对森林不同功能的多 样性需求,这是实现社会经济与自然环境协调持续发展的重要途径。

3.森林分类经营是森林可持续发展的保障措施,能最大限度地解放林地生产力,为森林资产产业化 管理,发展林产工业创造条件。

同时,是把少量有限的资金用在商品林的培育上,在尽可能短的时间内, 为化解木材供需的主要矛盾创造机会与条件。

4.实行森林分类经营,建立生态公益林体系和林业产业体系,是现代林业经营管理的新体制、新措 施。

它对理顺政府、社会各部门、林业企业以及个人对森林的责、权、利关系以及对林业经营模式转变 具有重要作用。

5.实行森林分类经营是实现两个根本性转变的需要。

由于各种原因,林业进人市场步履维艰,已比 其它行业滞后了,其中一个因素就是生态型林业,其公益性得不到社会的经济投人,一切费用都由林业 部门、林业企业一家承担,造成生态型林场的贫困化。

林场简单再生产都难以维持,要集约经营,增加 科技含量,更是困难重重,实行森林分类经营,就把发展林业置于全社会的大背景下,生态公益林建设 要由代表全社会利益的各级政府投入,使它做到取之于民,用之于民,促进林业的大发展。

《森林经理学》教学实习指导书安徽农业大学林学与园林学院二0一一年八月目录实习要求与安排 (33)第一章森林区划 (44)1.1经营区划系统和要求 (44)1.1.1经营单位区划系统 (44)1.2经营区划要求 (44)1.2小班区划 (44)1.2.1小班区划条件 (44)1.2.2小班区划方法和要求 (55)1.3森林分类区划 (66)第二章小班外业调查 (66)2.1小班调查与记载 (66)2.1.1小班调查方法 (66)2.1.2小班调查因子记载 (88)2.1.3小班调查要求 (1212)2.2四旁树木调查 (1212)2.2.1调查方法 (1212)2.2.2调查样本组织 (1212)2.2.3四旁树木调查 (1212)2.2.4内业计算与统计 (1313)2.2.5四旁树木折算和占地面积 (1414)2.3调查总体蓄积量控制 (1414)第三章统计与成图 (1515)3.1面积计算 (1515)3.1.1面积计算程序 (1515)3.1.2县、乡(镇、林场)总面积确定 (1515)3.1.3行政村(林班)面积计算 (1515)3.1.4小班面积计算 (1515)3.2小班蓄积量计算 (1515)3.2.1纯林 (1515)3.2.2混交林 (1515)3.3统计表编制 (1616)3.3.1内业统计 (1616)3.3.2成果表格 (1616)3.4林相图编制 (1616)3.4.1基本图编制 (1616)3.4.2林相图绘制 (1717)3.5县级森林资源分布图编绘 (1818)3.5.1缩小、拼接 (1818)3.5.2编绘 (1818)3.5.3复印 (1818)3.5.4清绘 (1818)3.6林种布局图绘制 (1919)3.6.1林种范围勾绘 (1919)3.6.2着色 (1919)3.7森林资源规划设计调查报告编写提纲 (1919)附件技术标准 (2020)参考文献 ............................. 错误!未定义书签。