都江堰地形地貌、水文气象资料 精品

- 格式:doc

- 大小:44.78 KB

- 文档页数:2

都江堰工程地质分析一.修建简介都江堰位于岷江由山谷河道进入冲积平原的地方,它灌溉着灌县以东成都平原上的万顷农田。

原来岷江上游流经地势陡峻的万山丛中,一到成都平原,水速突然减慢,因而夹带的大量泥沙和岩石随即沉积下来,淤塞了河道。

每年雨季到来时,岷江和其它支流水势骤涨,往往泛滥成灾;雨水不足时,又会造成干旱.远在都江堰修成之前的二、三百年,古蜀国杜宇王以开明为相,在岷江出山处开一条人工河流,分岷江水流入沱江,以除水害。

都江堰是一个防洪、灌溉、航运综合水利工程。

李冰采用中流作堰的方法,在岷江峡内用石块砌成石埂,叫都江鱼嘴,也叫分水鱼嘴。

鱼嘴是一个分水的建筑工程,把岷江水流一分为二。

东边的叫内江,供灌溉渠用水;西边的叫外江,是岷江的正流。

又在灌县城附近的岷江南岸筑了离碓(同堆),离碓就是开凿岩石后被隔开的石堆,夹在内外江之间。

离碓的东侧是内江的水口,称宝瓶口,具有节制水流的功用。

夏季岷江水涨,都江鱼嘴淹没了,离碓就成为第二道分水处。

内江自宝瓶口以下进入密布于川西平原之上的灌溉系统,旱则引水浸润,雨则杜塞水门(《华阳国志·蜀志》),保证了大约300万亩良田的灌溉,使成都平原成为旱涝保收的天府之国.都江堰的规划、设计和施工都具有比较好的科学性和创造性。

工程规划相当完善,分水鱼嘴和宝瓶口联合运用,能按照灌溉、防洪的需要,分配洪、枯水流量。

二.修建过程秦昭襄王五十一年(公元前256年),秦国蜀郡太守李冰和他的儿子,吸取前人的治水经验,率领当地人民,主持修建了著名的都江堰水利工程。

都江堰的整体规划是将岷江水流分成两条,其中一条水流引入成都平原,这样既可以分洪减灾,又可以引水灌田、变害为利。

主体工程包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口进水口。

1、宝瓶口的修建过程首先,李冰父子邀集了许多有治水经验的农民,对地形和水情作了实地勘察,决心凿穿玉垒山引水。

由于当时还未发明火药,李冰便以火烧石,使岩石爆裂,终于在玉垒山凿出了一个宽20公尺,高40公尺,长80公尺的山口。

1.公元前256年,秦国蜀郡太守李冰率众修建的都江堰水利工程,位于四川成都平原西部都江堰市西侧的岷江上。

该大型水利工程现存至今依旧在灌溉田畴,是造福人民的伟大水利工程。

其以年代久、无坝引水为特征,是世界水利文化的鼻祖。

2.都江堰工程主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患。

3.都江堰是由渠首枢纽、灌区各级引水渠道,各类工程建筑物和大中小型水库和塘堰等所构成的一个庞大的工程系统。

4.都江堰担负着四川盆地中西部地区7市36县万余亩农田的灌溉、50多家重点企业和城市生活供水,以及防洪、发电、漂水、水产、养殖、林果、旅游、环保等多项目标综合服务,是四川省国民经济发展不可替代的水利基础设施,灌区规模居全国之冠。

5.都江堰灌区水资源总量286.22亿m³,其中岷江上游来水143.2 亿m³、成都平原地表水56.6亿m³、丘陵区地表水9O49.9亿m³、边缘山区河流来水36.52 亿m²,就全灌区而言,人均地表水量为1203m²/人,亩均水资源为2 308m³/s。

6.都江堰水利工程引水量占岷江来水的72.2%,已经超过维护河流健康的要求,属于过度开发。

7.都江堰市属四川盆地中亚热带湿润气候区,多年平均气温15.1℃。

多年平均降雨量为1243.80mm,降雨量在时间空间分布上不均匀,年内分配不均,年际变化在总量上不大。

8.都江堰市水资源的组成是地表水的过境水,和本区大气降雨汇集成的地表水资源量,以及地下天然径流量,总量164亿立方米/年。

它们的比例大体上为100:7:2。

9.都江堰市的水资源只包括当地径流和地下天然径流量,约为13亿立方米,加上每年农业和城市自来水按计划和引水渠最大引水能力可取用岷江水14亿立方米。

10.都江堰市实际可取用水资源为27亿立方米。

都江堰市地理环境

都江堰市位于中国四川省成都市西北部,是一座历史悠久的文化名城。

地理环境优越,被誉为"天府之国"的代表之一。

下面将介绍都江堰市的地理环境。

自然地理条件:都江堰市地处川西高原,四周环山,地形复杂多变。

市区处于崇山峻岭之中,气候宜人,四季分明。

蜿蜒流淌的都江堰灌溉了整个市区,让这里成为了"水乡"之地。

生态环境保护:都江堰市生态环境得到有效保护和治理,山清水秀,空气清新。

市内绿化覆盖率高,各类植被丰富多样,野生动植物资源丰富。

生态环境为市民提供了良好的居住和生活条件。

地质特征:都江堰市地质构造复杂,地震频发。

市区地质资源丰富,矿产资源较为丰富,但也存在一定的地质灾害隐患。

政府部门加强了地质灾害防治工作,确保市民生命财产安全。

旅游资源:都江堰市拥有丰富的自然景观和人文景点,是著名的旅游胜地。

蜀道遗迹、青城山、都江堰水利工程等景点吸引了大量游客。

地理环境的独特性为旅游业的发展提供了得天独厚的条件。

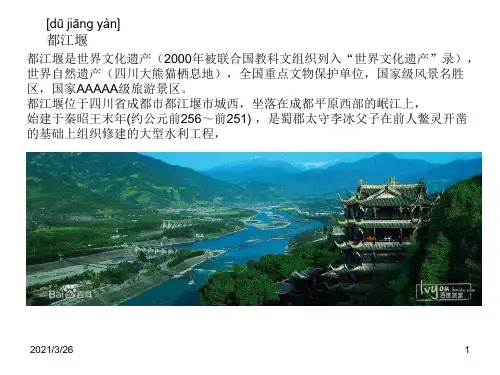

历史都江堰知识点都江堰位于四川省成都市都江堰市城西,坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年(约公元前 256 年~前 251 年),是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程,由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成,两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水旱从人、沃野千里的“天府之国”,至今灌区已达 30 余县市、面积近千万亩,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。

都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。

首先来了解一下都江堰的分水鱼嘴。

它是都江堰的重要组成部分,将岷江分为内江和外江。

外江主要用于排洪,而内江则引水灌溉成都平原。

鱼嘴的位置和形状经过精心设计,能够巧妙地调节江水的流量和流向。

在洪水季节,外江分流更多的水量,减轻内江的压力;而在枯水季节,内江则分得更多的江水,保障灌溉用水。

这种自动调节水量的功能,充分体现了古人的智慧。

飞沙堰也是都江堰的关键设施之一。

它具有泄洪排沙的重要作用。

当内江的水量超过一定限度时,多余的水会从飞沙堰溢出到外江,保障了内江灌区的安全。

同时,飞沙堰还能利用水流的漩涡作用,将水中夹带的沙石抛过堰顶,排入外江,有效地减少了内江的泥沙淤积。

宝瓶口则是控制内江进水的咽喉。

它是在玉垒山伸向岷江的长脊上人工开凿的口子,因形似瓶口而得名。

宝瓶口的宽度和深度经过精确计算,能够稳定地控制进入内江的水量,满足灌溉的需要。

都江堰水利工程的修建,不仅解决了成都平原的水患和灌溉问题,还促进了当地农业的发展和经济的繁荣。

在古代,成都平原成为了中国重要的粮仓之一,为国家的稳定和发展提供了有力的支持。

同时,都江堰的建设也带动了水利技术的进步和传播,对中国乃至世界水利工程的发展产生了深远的影响。

都江堰修建于哪个朝代水文特征是什么都江堰修建于秦国,下面是整理的详细内容,一起来看看吧!都江堰简介都江堰(Dujiangyan)简称“灌”,由四川省直辖,成都市代管,位于成都平原西北边缘岷江出山口处,因水利工程都江堰而得名;市境东与彭州市、郫都区、温江区交界,西、北与汶川县相连,南邻崇州市;市境内地势西北高,东南低,属四川盆地中亚热带湿润季风气候区。

全市总面积1208平方公里,辖6街道、5镇;2019年常住人口70.28万人。

都江堰是一座具有2000多年建城史,因堰而起、因水而兴的城市;在新石器时代就是古蜀先民聚居的地区,是古蜀国的发祥地之一。

都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体,体现城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色,为此有着“拜水都江堰、问道青城山”之美誉。

都江堰的水文特征都江堰市境内河流均属岷江水系,可分为三种类型:岷江及其在市境内的支流等常年性自然河;都江堰灌溉渠等人工河;山溪等季节性自然河。

岷江是长江的重要支流,市境内岷江正流全长47千米,可分为两段:都江堰渠首以上属于岷江上游,流经境内的龙溪、麻溪、白沙等乡,全长17千米;岷江经渠首一分为二,外江为正流,今称金马河,经市境进入温江、崇州,全长30千米。

都江堰的灌溉河,属人工开凿河道,通过内江引水入闸,呈扇形进入市区。

市区仰天窝跨越四江之上,这四条江均系人工河,自北向南依次是:蒲阳河、柏条河、走马河、江安河。

这些人工河穿越市境,分别灌注入新都、郫都区、温江,最后汇入金堂的沱江和成都的府河。

都江堰水文气象资料地形地貌:都江堰市位于成都平原西北边缘,地处岷江出山口。

介于北纬31°44′54″-31°02′9″之间,东经103°25′42″-103°47′0″之间。

地跨川西龙门山地带和成都平原岷江冲积扇扇顶部位。

市境内地势西北高,东南低,全市山地丘陵面积占65.79%,平坝面积占34.21%。

地势从高山、中山到低山再到平原逐级降低,海拔592-4582米,相对高差3900米。

都江堰市在地质构造体系上,属华夏构造体系,跨成都平原和龙门山地区两个不同自然地理区,地貌单元属岷江冲积扇一级阶地。

地势西北高,东南低,高山、中山、低山、丘陵和平原呈阶梯分布,素有"六山一水三分田"之说。

气象资料:都江堰市属四川盆地中亚热带湿润气候区。

历年最冷月平均气温4.6℃,最热月平均气温24.4℃。

平均年降雨量为1243.80mm。

降雨量年内分配不均,年际总量变化不大;在空间分布上不均匀,由东南向西北,幅度在1100-1800mm之间;雨季平均开始于5月21日前后,平均结束于9月14日前后;一次降雨持续最长日数20天。

区内主导风向:NW,C,风向频率(%):12、41,最大风速:17米/秒,平均风速:1.3米/秒,本地无台风出现。

年平均最大相对湿度80,最小相对湿度75,月平均最大84,月平均最小60;年平均最大绝对湿度15.2,最小绝对湿度14.3,月平均最大绝对湿度32.4,月平均最小绝对湿度2.8;30年来的气象监测表明,都江堰市空气湿度指数低于成都市各区(市)县。

历年平均气压933.7,极端最高气压958.7,极端最低气压912.2;最热季节的平均气压925.9,最冷季节的平均气压938.7,雨季气压928.0。

全年晴天日数120天,阴天日数95天,雾天日数7天,历年平均日照时数1016.9小时,历年平均雷暴日数28天。

都江堰水利工程基本原理道家讲究因势利导,都江堰水利工程就是一个典型范例。

费了半天劲,根据网上资料,大致搞清楚了这项伟大工程的基本原理,编辑如下:一、都江堰水利工程建设以前的情况:大家知道,四川是个盆地,四面都是高山包围,中间是成都平原。

除了长江从西向东横贯而过这个盆地以外,还有好几条大江大河从四面的高山上横冲而下,汇入长江。

其中一条,就是都江堰所在的岷江。

岷江基本上是在四川偏西一点的位置,从北向南汇入长江的。

岷江从北向南进入平原的出山口,在灌县,也就是后来修都江堰的地方。

那么岷江自北向南到了修都江堰的地方,具体的地形是,在江的东岸有一个玉垒山,这个山向西伸出来了一块,结果导致这个地方,一个是水流喘急,容易发大洪水;再有一个,就是导致水流偏西,把东面挡住了,造成下游西涝东旱。

这个所谓“东旱”的“东”,就是东南方向的成都平原。

二、李冰修筑的都江堰三个工程及其基本原理。

李冰修筑都江堰的时间,是在秦国统一中国的前夜。

当时秦国先已经吞并了蜀地,当时有个秦国大臣的计划是通过蜀地为中转站,沿着长江,去抄楚国的后路,灭掉楚。

然后就任命李冰为蜀地的郡长,来经营蜀地这个中转站。

作为郡长的李冰,看到岷江这个祸害,就是要变废为宝。

怎么个变法呢?就是从岷江出山口,具体就是刚才说的这个玉垒山做文章。

第一,宝瓶口。

他把玉垒山向西伸进岷江的这一块山尾巴,用人工开凿岩石,给拦腰截断,形成一个向东的分水口,也就是都江堰工程的第一部分------宝瓶口(留在江心的那一块山体,就叫做“离堆”)。

有了宝瓶口,岷江一分为二,可以分一部分江水向东,灌溉成都平原了。

第二,鱼嘴和金刚堤。

但是由于宝瓶口上游的岷江,江的东岸有山(玉垒山),地势东高西低,那么在枯水期,江水就不爱往东面流,成都平原就得不到灌溉。

怎么办呢?那就搞第二个工程,就是沿着留在江心的“离堆”向上游方向,修筑一个几百米长的大堤,这个大堤就叫做“金刚堤”,金刚堤迎着上游江水的头部,就叫做“鱼嘴”。

第1篇一、引言都江堰,位于四川省都江堰市,是世界文化遗产、世界自然遗产和世界灌溉工程遗产“三遗”之一,是中国古代水利工程的杰出代表。

自公元前256年李冰父子主持修建以来,都江堰水利工程不仅为成都平原带来了丰富的水资源,更成为了中华民族智慧的象征。

本报告旨在对都江堰景区进行全面的总结,分析其历史、文化、旅游和生态等方面的特点,并提出未来发展建议。

二、历史背景都江堰始建于战国时期,由蜀郡太守李冰及其子李二郎主持修建。

当时,岷江流域水患频发,成都平原旱涝灾害严重。

李冰父子吸取前人经验,巧妙地利用地形、水文条件,将岷江水分为内外两江,通过鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等工程,实现了分洪、灌溉、排沙等功能,使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。

三、景区概况都江堰景区主要由都江堰水利工程、青城山、都江堰博物馆、玉垒山等组成,总面积约240平方公里。

1. 都江堰水利工程:包括鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等工程,是景区的核心景点。

鱼嘴将岷江水分为内外两江,飞沙堰起到分洪、排沙的作用,宝瓶口则是内江水流入成都平原的咽喉。

2. 青城山:位于都江堰市西,是中国道教名山之一,以“青城天下幽”著称。

山上有老君阁、天师洞、丈人观等著名景点,是道教文化的重要发源地。

3. 都江堰博物馆:展示了都江堰水利工程的历史、文化、科技等方面的内容,是了解都江堰的重要场所。

4. 玉垒山:位于都江堰市东,是岷江的源头之一,山上有玉垒阁、青城宫等景点。

四、景区特点1. 历史悠久:都江堰水利工程已有2200多年的历史,是世界上年代最久远、唯一留存、以无坝引水为特点的水利工程。

2. 文化底蕴深厚:都江堰水利工程蕴含着丰富的科技、文化、历史价值,是中国古代水利工程的典范。

3. 自然景观优美:都江堰景区拥有岷江、青城山等自然景观,风光秀丽,空气清新。

4. 旅游设施完善:都江堰景区交通便利,旅游设施完善,包括餐饮、住宿、购物、娱乐等。

五、发展现状近年来,都江堰景区积极发展旅游产业,取得了显著成效。

都江堰水文气象资料

地形地貌:

都江堰市位于成都平原西北边缘,地处岷江出山口。

介于北纬31°44′54″-31°02′9″之间,东经103°25′42″-103°47′0″之间。

地跨川西龙门山地带和成都平原岷江冲积扇扇顶部位。

市境内地势西北高,东南低,全市山地丘陵面积占65.79%,平坝面积占34.21%。

地势从高山、中山到低山再到平原逐级降低,海拔592-4582米,相对高差3900米。

都江堰市在地质构造体系上,属华夏构造体系,跨成都平原和龙门山地区两个不同自然地理区,地貌单元属岷江冲积扇一级阶地。

地势西北高,东南低,高山、中山、低山、丘陵和平原呈阶梯分布,素有"六山一水三分田"之说。

气象资料:

都江堰市属四川盆地中亚热带湿润气候区。

历年最冷月平均气温4.6℃,最热月平均气温24.4℃。

平均年降雨量为1243.80mm。

降雨量年内分配不均,年际总量变化不大;在空间分布上不均匀,由东南向西北,幅度在1100-1800 mm之间;雨季平均开始于5月21日前后,平均结束于9月14日前后;一次降雨持续最长日数20天。

区内主导风向:NW,C,风向频率(%):12、41,最大风速:17米/秒,平均风速:1.3米/秒,本地无台风出现。

年平均最大相对湿度80,最小相对湿度75,月平均最大84,月平均最小60;年平均最大绝对湿度15.2,最小绝对湿度14.3,月平均最大绝对湿度32.4,月平均最小绝对湿度2.8;30年来的气象监测表明,都江堰市空气湿度指数低于成都市各

区(市)县。

历年平均气压933.7,极端最高气压958.7, 极端最低气压912.2;最热季节的平均气压925.9,最冷季节的平均气压938.7,雨季气压928.0。

全年晴天日数120天,阴天日数95天,雾天日数7天,历年平均日照时数1016.9小时,历年平均雷暴日数28天。