浅谈日语汉字中的入声字

- 格式:pdf

- 大小:814.86 KB

- 文档页数:5

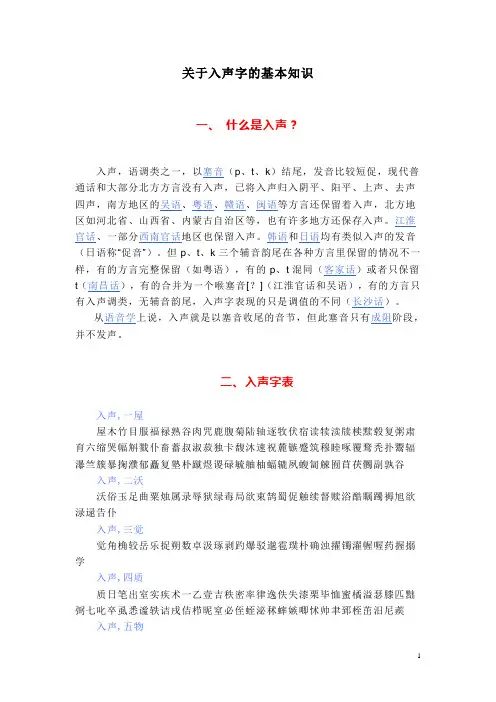

关于入声字的基本知识一、什么是入声?入声,语调类之一,以塞音(p、t、k)结尾,发音比较短促,现代普通话和大部分北方方言没有入声,已将入声归入阴平、阳平、上声、去声四声,南方地区的吴语、粤语、赣语、闽语等方言还保留着入声,北方地区如河北省、山西省、内蒙古自治区等,也有许多地方还保存入声。

江淮官话、一部分西南官话地区也保留入声。

韩语和日语均有类似入声的发音(日语称“促音”)。

但p、t、k三个辅音韵尾在各种方言里保留的情况不一样,有的方言完整保留(如粤语),有的p、t混同(客家话)或者只保留t(南昌话),有的合并为一个喉塞音[?](江淮官话和吴语),有的方言只有入声调类,无辅音韵尾,入声字表现的只是调值的不同(长沙话)。

从语音学上说,入声就是以塞音收尾的音节,但此塞音只有成阻阶段,并不发声。

二、入声字表入声,一屋屋木竹目服福禄熟谷肉咒鹿腹菊陆轴逐牧伏宿读犊渎牍椟黩毂复粥肃育六缩哭幅斛戮仆畜蓄叔淑菽独卡馥沐速祝麓镞蹙筑穆睦啄覆鹜秃扑鬻辐瀑竺簇暴掬濮郁矗复塾朴蹴煜谡碌毓舳柚蝠辘夙蝮匐觫囿苜茯髑副孰谷入声,二沃沃俗玉足曲粟烛属录辱狱绿毒局欲束鹄蜀促触续督赎浴酷瞩躅褥旭欲渌逯告仆入声,三觉觉角桷较岳乐捉朔数卓汲琢剥趵爆驳邈雹璞朴确浊擢镯濯幄喔药握搦学入声,四质质日笔出室实疾术一乙壹吉秩密率律逸佚失漆栗毕恤蜜橘溢瑟膝匹黜弼七叱卒虱悉谧轶诘戌佶栉昵窒必侄蛭泌秫蟀嫉唧怵帅聿郅桎茁汨尼蒺入声,五物物佛拂屈郁乞掘讫吃绂弗诎崛勿熨厥迄不屹芴倔尉蔚入声,六月月骨发阙越谒没伐罚卒竭窟笏钺歇突忽勃蹶筏厥蕨掘阀讷殁粤悖兀碣猝樾羯汨咄渤凸滑孛核饽垡阏堀曰讦入声,七曷曷达末阔活钵脱夺褐割沫拔葛渴拨豁括聒抹秣遏挞萨掇喝跋獭撮剌泼斡捋袜适咄妲入声,八黠黠札拔猾八察杀刹轧刖戛秸嘎瞎刮刷滑入声,九屑屑节雪绝列烈结穴说血舌洁别裂热决铁灭折拙切悦辙诀泄咽噎杰彻别哲设劣碣掣谲窃缀阅抉挈捩楔蹩亵蔑捏竭契疖涅颉撷撤跌蔑浙澈蛭揭啜辍迭呐侄冽掇批橇入声,十药药薄恶略作乐落阁鹤爵若约脚雀幕洛壑索郭博错跃若缚酌托削铎灼凿却络鹊度诺橐漠钥著虐掠获泊搏勺酪谑廓绰霍烁莫铄缴谔鄂亳恪箔攫涸疟郝骆膜粕礴拓蠖鳄格昨柝摸貉愕柞寞膊魄烙焯厝噩泽矍各猎昔芍踱迮入声,十一陌陌石客白泽伯迹宅席策碧籍格役帛戟璧驿麦额柏魄积脉夕液册尺隙逆画百辟赤易革脊获翮屐适剧碛隔益栅窄核掷责惜僻癖辟掖腋释舶拍择摘射斥弈奕迫疫译昔瘠赫炙谪虢腊硕螫藉翟亦鬲骼鲫借啧蜴帼席貊汐摭咋吓剌百莫蝈绎霸霹入声,十二锡锡壁历枥击绩笛敌滴镝檄激寂翟逖籴析晰溺觅摘狄荻戚涤的吃霹沥惕踢剔砾栎适嫡阋觋淅晰吊霓倜入声,十三职职国德食蚀色力翼墨极息直得北黑侧饰贼刻则塞式轼域殖植敕饬棘惑默织匿亿忆特勒劾仄稷识逼克蜮唧即拭弋陟测冒抑恻肋亟殛忒嶷熄穑啬匐鲫或愎翌入声,十四缉缉辑立集邑急入泣湿习给十拾什袭及级涩粒揖汁蛰笠执隰汲吸熠岌歙熠挹入声,十五合合塔答纳榻杂腊蜡匝阖蛤衲沓鸽踏飒拉盍搭溘嗑入声,十六叶叶帖贴牒接猎妾蝶箧涉捷颊楫摄蹑谍协侠荚睫慑蹀挟喋燮褶靥烨摺辄捻婕聂霎入声,十七洽洽狭峡法甲业邺匣压鸭乏怯劫胁插押狎掐夹恰眨呷喋札钾三、入声字的辨别方法现在很多人都搞不清楚怎么样区别平仄,因为现代汉语没有入声,把入声字分别转变成了一、二、三、四各个声调去了。

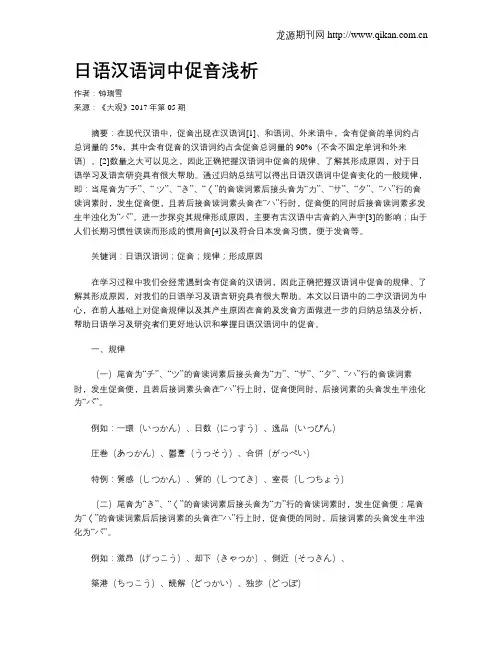

日语汉语词中促音浅析作者:钟瑞雪来源:《大观》2017年第05期摘要:在现代汉语中,促音出现在汉语词[1]、和语词、外来语中,含有促音的单词约占总词量的5%,其中含有促音的汉语词约占含促音总词量的90%(不含不固定单词和外来语)。

[2]数量之大可以见之,因此正确把握汉语词中促音的规律、了解其形成原因,对于日语学习及语言研究具有很大帮助。

通过归纳总结可以得出日语汉语词中促音变化的一般规律,即:当尾音为“チ”、“ ツ”、“き”、“く”的音读词素后接头音为“カ”、“サ”、“タ”、“ハ”行的音读词素时,发生促音便,且若后接音读词素头音在“ハ”行时,促音便的同时后接音读词素多发生半浊化为“パ”。

进一步探究其规律形成原因,主要有古汉语中古音韵入声字[3]的影响;由于人们长期习惯性误读而形成的惯用音[4]以及符合日本发音习惯,便于发音等。

关键词:日语汉语词;促音;规律;形成原因在学习过程中我们会经常遇到含有促音的汉语词,因此正确把握汉语词中促音的规律、了解其形成原因,对我们的日语学习及语言研究具有很大帮助。

本文以日语中的二字汉语词为中心,在前人基础上对促音规律以及其产生原因在音韵及发音方面做进一步的归纳总结及分析,帮助日语学习及研究者们更好地认识和掌握日语汉语词中的促音。

一、规律(一)尾音为“チ”、“ツ”的音读词素后接头音为“カ”、“サ”、“タ”、“ハ”行的音读词素时,发生促音便,且若后接词素头音在“ハ”行上时,促音便同时,后接词素的头音发生半浊化为“パ”。

例如:一環(いっかん)、日数(にっすう)、逸品(いっぴん)圧巻(あっかん)、鬱蒼(うっそう)、合併(がっぺい)特例:質感(しつかん)、質的(しつてき)、室長(しつちょう)(二)尾音为“き”、“く”的音读词素后接头音为“カ”行的音读词素时,发生促音便;尾音为“く”的音读词素后后接词素的头音在“ハ”行上时,促音便的同时,后接词素的头音发生半浊化为“パ”。

例如:激昂(げっこう)、却下(きゃっか)、側近(そっきん)、築港(ちっこう)、読解(どっかい)、独歩(どっぽ)特例:液化(えきか)、色感(しきかん)、碧海(へきかい)、僻見(へきけん)、劈開(へきかい)、宿泊(しゅくはく)(三)特殊读音(其中部分首位词素为惯用音的音读词素仍依据以上所述两条规律形成促音)例如:合戦(がっせん)、早速(さっそく)、納豆(なっとう)、法度(はっと)、圧巻(あっかん)、雑誌(ざっし)、牛車(ぎっしゃ)、恰幅(かっぷく)、入声(にっしょう)、奇っ怪(きっかい)、気っ風(きっぷ)综上所述,日语汉语词中的促音便发生在首位音读词素尾音上,且此时后接音读词素的头音为“カ”、“サ”、“タ”、“ハ”行音。

最新日语论文题目大全选题参考一篇论文题目定位的准确与否,直接影响着论文正文的写作是否符合导师要求,选定一个好的论文题目在论文写作过程中是非常重要的,学术堂在这里以日语论文题目为例,列举114条优秀日语论文题目供大家参考学习。

1、2015年度国内日语语言研究2、中国现代新词与流行词的日语偏向——以“颜”为例3、从日语持续动词的有界化审视语言中的“界”4、认知视域下的汉日场所惯用语对比研究5、社会语言学视角下的日本近代时期自称词复数形式研究6、日语翻译语言的范化及特化现象研究7、日语“新语”与“流行语”的比较研究8、先行词为语段的“その”的功能研究9、日语被动句在会话中的使用情况及功能分析10、“理”与“理窟”——中日古代文论中的“理”范畴关联考论11、也谈文体与翻译——兼与林璋商榷12、论日语动词意志性特征13、日语中命令句与请求句的对比研究──以「シロ」与「~てください」为例14、日汉定中关系“V-N”型复合词比较──以日语“和语动词”和汉语“单音节动词”为例15、从中古汉语入声字看日语汉字词中的促音16、日汉口译研究的扩展性观察与对比性思考17、高结合度“形容词する”的语义功能新探18、基于关联性理论的元话语推理制约性分析19、论日语分裂句的定义20、新建本科院校转型下日语专业发展的理论思考21、中日商务洽谈中常见语用偏误研究22、“全人教育”理念模式下日语翻译教学方法探讨23、小组合作学习日语教学模式探析——以日本凹型文化的集团意识为视点24、中日“婚嫁”忌讳语对比研究25、日语推量表达「そうだ」「ようだ」的教科书分析——以《现代日本语》《综合日语》《新编日语》为例26、跨文化交流背景下中日语言差异产生冲突的问题因素27、日语的民族表达及文化心理研究28、恩惠意识下中日授受表现对比研究29、浅析日本语言政策的统一性和多样性30、日伪时期的语言政策研究31、彝族撒尼民间叙事长诗《阿诗玛》在日本的译介与研究32、基于社会需求调查的JSP课程教学设计研究——以商务日语课程的教学目标与教学内容分析为中心33、浅析汉字“前”在汉日语中的空间认知语义差异34、意识形态操控下梁启超对《佳人奇遇》的改写35、认知风格对日语学习者听力理解的影响36、“左、右”空间隐喻概念的汉日对比研究37、中日跨文化交际语用失误分析及对策38、中日“虫”的语言意义认知与文化模式比较39、日语相互动词研究40、中国陶瓷典籍深度翻译的典范——论日本盐田力藏译注《匋雅新注》的价值41、从话题出发看汉日语指示词照应功能之对比42、日语写作中的误用现象及对策43、“性向词汇”的汉日对比研究——以“善于交际、好接触的人”为中心44、中日谚语比较视域下日本人的自然观45、刍议晚清日语译才应势而起之契机46、翻转课堂融入大学公共日语教学的探索47、日本语言推广教材的开发及其特点48、商务日语口译特点及策略49、论高校日语学习者的跨文化交际能力培养50、日语流行语「草食男子」的语义扩展与认知51、日语语言文体研究中的计量方法52、日语专业创新创业人才培养模式的研究53、作为高校日语教育参照标准的JF Can-do及其整合策略54、《JF日语教育Standard 2010》对基础日语课程教学的启示55、从动词语义看日语“知る”和汉语“知道”的对译56、日本传播渠道与寒山诗误读的产生57、现代日本女性终助词使用变化趋势58、日语动物谚语中“马”的含义59、大连地区日语人才培养模式研究60、源自唇内入声[-p]的日语汉字的ツ音变探究61、《新版中日交流标准日本语》教材分析与改进对策62、汉日外来语音系调整的优选论63、认知语言学理论在日语专业基础教学中的应用64、中日数字文化观比较分析65、农业科技日语术语汉译适应化现象分析66、以就业为导向的高职商务日语专业课程体系建设途径探析67、日语专业四级考试文字试题部分的内容效度分析68、对汉源日语量词认知研究的思考69、网络环境下大学生日语自主学习模式探索70、从“胳膊拧不过大腿”和「长いものに巻かれろ」看中日“时务观”71、浅议日语借词对汉语及日语教学的影响72、高职院校日语选修课教学改革浅析73、中日汉字词的研究以及教学策略74、浅议日语拟声拟态词的多样性75、传播学视阈下浙江民俗文化日译研究76、多媒体信息技术应用之高校日语“微课”教学方法探索77、日语翻译实践中的误用表达分析78、日语听力理解中跨文化交际意识的培养79、重命名翻译的必要性——以语用等效观看日语电影片名翻译80、日语陈述副词“とても”考察——以“とても”与日语可能表达的共现为视点81、民族地区高校二外日语教学改革初探——以吉首大学为例82、日语助言行为中句末出现的“配虑表现”83、现代日本人の集団意识の変化について84、浅谈日语中的模糊〈暧昧〉表达85、高校日语专业期末测试项目分析的基础研究86、日语学习中的日语汉字分析87、关于汉日同形词“意外”的对比研究88、独立学院“高级日语”课程教学改革探索与实践89、体验式日语教学模式研究90、日语词汇对汉语的影响探究91、从四字熟语谈中日文化差异92、跨文化视域下中日敬语原则及翻译、表达策略93、中日对译过程中的“体”表现94、论日语教学的文化导入95、《源氏物语》中和歌汉译的比较研究96、基于标准商务日语考试的商务日语教学评价与探索97、中国日语学习者中日同形异义语的误用研究98、中日同形词的习得与语言迁移99、浅析标点符号的作用及翻译策略——以《且听风吟》的林少华译本为例100、认知过程中提高日语词汇习得效果的方法探究101、三语习得理论视角下英语专业二外日语教学研究102、中日互动词“遗传”考辨103、跨学科日汉翻译的实践探索104、试论汉语直译成日语产生的损害面子行为105、科技日语资料的翻译特点106、网络时代双向文化导入的日语教学107、日语借词对汉语的渗透和影响108、关于二外日语教学引入“微课”的探析109、翻译教学中母语负迁移的规避对策110、在节奏旋律中呈现语言的音乐美111、日语自动词被动句和汉语领主属宾句对比研究112、浅谈中国日语学习者对“态”的误用113、高职院校日语专业校企合作双向参与的育人模式探索114、高校日语教学中跨文化交际能力培养策略研究。

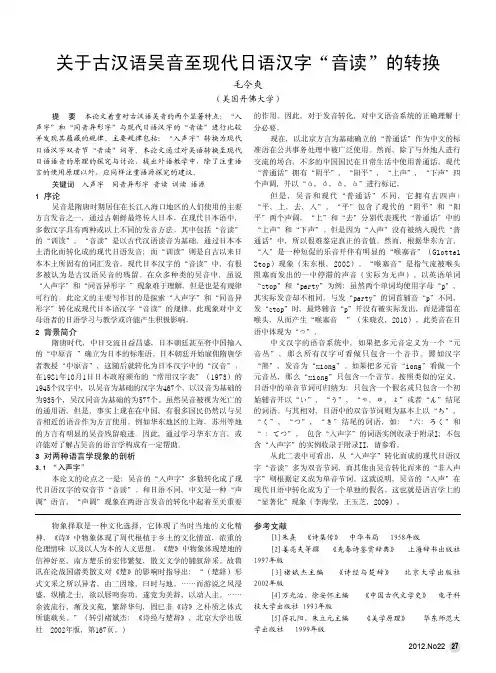

2012.No222提 要 本论文着重对古汉语吴音的两个显著特点:“入声字”和“同音异形字”与现代日语汉字的“音读”进行比较并发现其蕴藏的规律。

主要规律包括:“入声字”转换为现代日语汉字双音节“音读”词等。

本论文通过对吴语转换至现代日语语音的原理的探究与讨论,提出外语教学中,除了注重语言的使用原理以外,应同样注重语源探究的建议。

关键词 入声字 同音异形字 音读 训读 语源1 序论吴音是隋唐时期居住在长江入海口地区的人们使用的主要方言发音之一,通过古朝鲜最终传入日本。

在现代日本语中,多数汉字具有两种或以上不同的发音方法。

其中包括“音读”的“训读”。

“音读”是以古代汉语读音为基础,通过日本本土消化而转化成的现代日语发音;而“训读”则是自古以来日本本土所固有的词汇发音。

现代日本汉字的“音读”中,有很多被认为是古汉语吴音的残留。

在众多种类的吴音中,虽说“入声字”和“同音异形字 ”现象难于理解,但是也是有规律可行的。

此论文的主要写作目的是探索“入声字”和“同音异形字”转化成现代日本语汉字“音读”的规律。

此现象对中文母语者的日语学习与教学或许能产生积极影响。

2 背景简介隋唐时代,中日交流日益昌盛,日本朝廷甚至将中国输入的“中原音 ”确立为日本的标准语。

日本朝廷开始雇佣隋唐学者教授“中原音”,这随后就转化为日本汉字中的“汉音”。

在1981年10月1日日本政府颁布的“常用汉字表”(1973)的1945个汉字中,以吴音为基础的汉字为467个,以汉音为基础的为935个,吴汉同音为基础的为577个。

虽然吴音被视为死亡的的通用语,但是,事实上现在在中国,有很多国民仍然以与吴音相近的语音作为方言使用。

例如华东地区的上海,苏州等地的方言有明显的吴音残留痕迹。

因此,通过学习华东方言,或许能对了解古吴音的语言学构成有一定帮助。

3 对两种语言学现象的剖析3.1 “入声字”本论文的论点之一是:吴音的“入声字”多数转化成了现代日语汉字的双音节“音读”。

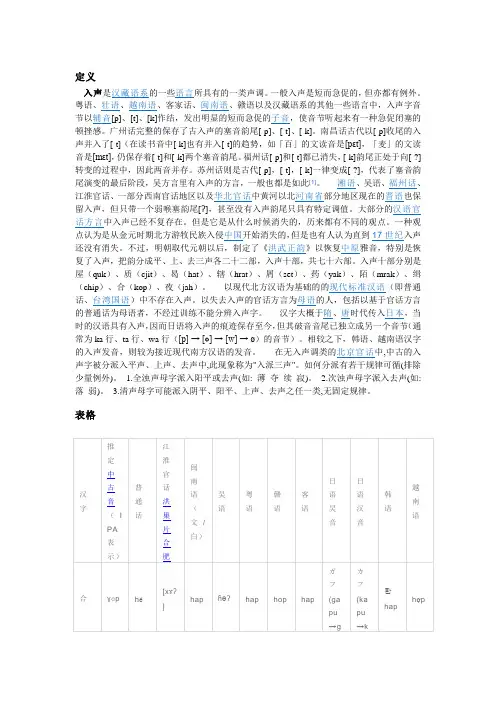

定义入声是汉藏语系的一些语言所具有的一类声调。

一般入声是短而急促的,但亦都有例外。

粤语、壮语、越南语、客家话、闽南语、赣语以及汉藏语系的其他一些语言中,入声字音节以辅音[p]、[t]、[k]作结,发出明显的短而急促的子音,使音节听起来有一种急促闭塞的顿挫感。

广州话完整的保存了古入声的塞音韵尾[-p]、[-t]、[-k]。

南昌话古代以[-p]收尾的入声并入了[-t](在读书音中[-k]也有并入[-t]的趋势,如「百」的文读音是[pεt],「麦」的文读音是[mεt],仍保存着[-t]和[-k]两个塞音韵尾。

福州话[-p]和[-t]都已消失,[-k]韵尾正处于向[-?]转变的过程中,因此两音并存。

苏州话则是古代[-p],[-t],[-k]一律变成[-?],代表了塞音韵尾演变的最后阶段,吴方言里有入声的方言,一般也都是如此[1]。

湘语、吴语、福州话、江淮官话、一部分西南官话地区以及华北官话中黄河以北河南省部分地区现在的晋语也保留入声,但只带一个弱喉塞韵尾[ʔ],甚至没有入声韵尾只具有特定调值。

大部分的汉语官话方言中入声已经不复存在。

但是它是从什么时候消失的,历来都有不同的观点。

一种观点认为是从金元时期北方游牧民族入侵中国开始消失的,但是也有人认为直到17世纪入声还没有消失。

不过,明朝取代元朝以后,制定了《洪武正韵》以恢复中原雅音,特别是恢复了入声,把韵分成平、上、去三声各二十二部,入声十部,共七十六部。

入声十部分别是屋(quk)、质(cjit)、曷(hat)、辖(hrat)、屑(set)、药(yak)、陌(mrak)、缉(chip)、合(kop)、夜(jah)。

以现代北方汉语为基础的的现代标准汉语(即普通话、台湾国语)中不存在入声。

以失去入声的官话方言为母语的人,包括以基于官话方言的普通话为母语者,不经过训练不能分辨入声字。

汉字大概于隋、唐时代传入日本,当时的汉语具有入声,因而日语将入声的痕迹保存至今,但其破音音尾已独立成另一个音节(通常为ka行、ta行、wa行([p] → [ɸ] → [w] → ø)的音节)。

浅谈入声字在龙海方言的调类分化【摘要】:闽南方言被称为是“活化石”,它具有很高的研究价值。

它在语音,词汇,语法方面都不同于普通话,自成系统。

其中在语音上一直是学者研究的重点。

为此,笔者就以闽南方言语音方面的入声调作以下分析。

来自不同时代不同地区的汉人进入闽南带来了不同时期不同地方的方言。

这些方言的成分先后叠置从而构成现在的闽南方言,同时不断丰富着闽南方言的内涵和外延。

因此,考察闽南方言的特点,不仅要考察闽南方言本身,还要考察闽南方言的形成发展。

从方言的形成分析入声调的分化。

随着入声字在普通话中消逝,笔者还从其他方言进行比较。

一、闽南方言的形成和分类语言是社会的产物,是随着社会的发展变化而发展变化的。

它是人们交流和发展的必要条件。

想要研究语言就必须了解语言所依附的社会背景,方言的形成又必须考虑与其他方言的关系。

方言是语言的变体,它可分为社会方言和地域方言。

地域方言主要是由地域的阻隔,人民的迁移,社会的分裂,民族的融合等主客观原因而形成某一地区人们共同使用的语言。

地域方言就具备符合这一地区人们生活的语言特点。

它在语音,词汇,语法方面都有别于民族共同语。

闽方言是中国汉语七大方言之一,依据《福建省志·方言志》分为七种次方言。

分别为,闽东方言,闽北方言,闽南方言,莆仙方言,闽中方言,闽西方言,闽赣方言。

①闽南方言完全成型,战争的因素占有相当大的部分。

闽南方言首先形成于福建南部地区。

但是,这种方言并非土生土长的,而是随着汉人的迁入而带来的。

闽南方言的开始形成得来自于秦代定居于闽中郡的揭岭和闽南一带的中原军民及其后裔。

汉武帝灭闽并迁闽越人于江淮(公元前110年),使闽越土著大为减少。

在东汉末年的三国时代,中原发生战乱,难民开始进入福建,造成原有“百越族”土著民族的语言发生变化。

从汉朝到西晋,洛阳一直都被设为京都,这个朝代南下的汉人给福建地区带来了河洛官话。

②这就是闽南方言形成的基础。

在与当地人民的语言融合,逐渐形成了最初期的闽语。

日语中的汉字请先看下面一段文字:「調ちょう布ふ市し柴しば崎さき二に—13—3つつじが丘おかハイムA206」。

这是一个日本普通居民的家庭地址。

但是,它典型地说明了日本文字构成的复杂性。

它是由下列文字构成:①日语假名—つつじが(平假名),ハイム(片假名);②汉字及汉语数字—調布市柴崎二丘;③阿拉伯数字—13,3,206;④罗马字—A 。

以上四种文字在日文中的作用是不一样的。

阿拉伯数字是表示数字时使用的。

罗马字用以拼写假名,一般用于标音、地名、广告、商标、电报、名片及现在广泛用于电脑拼写假名,创建日文文档等。

日文假名是用来发音的,称之为表音文字(这是指单个假名。

多个假名组合就是词,是词就有意)。

汉字是表示发音的,同时又是表示意思的文字,称之为表意文字。

通观日语各类文字材料,基本上都是由日文假名和汉字构成,而日文假名的书写方式又来源于汉字的部首(片假名)和草书(平假名)。

可见,汉字在日文中的作用是绝对不能忽视的。

本文就日本文字的起源,日文中的汉字和我国现代汉语通用字有哪些异同,日语汉字的地位和作用,怎样正确对待日语中的汉字等问题,谈一点个人的粗浅看法,欢迎指正。

一、日本文字的起源日本本土是在新石器时代(公元前70—30世纪)就有了居民,在长达几千年的历史中,日本是没有文字的。

据日本最古老的史书「古こ事じ記き」的记载,在公元286年,王仁携带中国古文经典《论语》和《千字文》等书籍,从百济(今朝鲜)东渡日本,朝拜当时的应神天皇。

太子菟道稚郎子就学于王仁,汉字开始传入日本。

到了我国隋唐时期(公元五世纪以后),中日交往日益活跃,日本派出一批又一批的「遣けん隋ずい使しにより」、「遣けん唐とう使しによって」出使中国,不少僧侣相继来中国学习。

与此同时,中国的使者和僧侣也前往日本,于是中国文化大量涌向日本,当时日本人纷纷学习汉文,开始用汉字作为记录工具。

此后,佛教在日本盛行,而佛经大都是由中国传入日本的。

日本僧侣们为了在聆听讲经说法时记录方便,便把一些汉字书写简化,如把“阿”字简写为「ア」字,“伊”字简写为「イ」字,“宇”字简写为「ウ」字……久而久之,日本人便把汉字中的部首作为表音符号使用,创造了「万まん葉よう仮が名な」。

日语促音与汉语入声的关系摘要:中国作为拥有几千年历史的文明古国,历史上曾在各个方面对周边国家和地区的发展产生过重大影响。

中日两国自古以来便在经济文化等各领域有所交流,日本在各方面都深受中国文化影响。

尤其是在语言方面,可以说汉语对日语文字和语音体系的形成产生了重要影响。

本文主要通过分析对比日语长音和促音与汉语入声的特点,进而探讨两国语言发音体系之间的关联。

关键词:长音;促音;入声;关联一、古代汉语的入声入声是古汉语的四声之一,其声短促,一发即收。

音韵学根据韵尾不同,把古韵分为三类,即阴声韵、阳声韵、入声韵。

阴声韵指的是没有韵尾的韵和以元音结尾的韵。

阳声韵指的是以鼻音[m][n]等结尾的韵。

入声韵则是指以[p][t][k]结尾的韵。

如今在现代汉语中只有粤语、客家方言以及部分闽南方言中保留有这些古汉语的音韵。

在中古汉语音韵体系中的入声韵分别为p尾、t尾和k尾。

二、日语的特殊音节日语的语音体系中有几个特殊音,即长音、促音、拗音、拨音,它们有着日语固有语音所不具备的发音特点。

这四种语音在日语固有体系中原本并不存在,它们都是在古汉语音韵的影响下逐渐形成的。

日语的促音是入声韵进入日语后慢慢演变而成的。

上古汉语时期,入声韵就已经传入日本,不过当时对入声韵的处理就是简单截取,即以不表记的方式吸收。

到中古汉语时期,传入日本的入声韵的韵尾才出现了各种表记形式。

古代汉语入声韵的发音非常类似于日语的促音,且促音又是在对译入声韵的基础上形成的,从这点看,古汉语的入声韵对日语促音影响重大。

中古汉语时期,入声韵尾在日语体系中得以体现,促进了日语促音的形成。

受古代汉语音韵影响而形成的现代日语音节有以下六种:1.由单一元音构成的音节,即V结构。

例如日语的五个元音「ア、イ、ウ、エ、オ」。

2.由一个辅音和一个元音构成的音节,即CV结构。

例如五十音图除元音外的各行。

3.由两个辅音和一个元音构成的音节。

例如拗音音节。

4.由长音构成的独立音节。

诗词常识之入声释疑古代汉语分为“平上去入”四声,其中入声比较特别,很多诗词爱好者对其不了解,甚至感到困惑。

还有一些反对新韵的作者认为去掉入声,似乎就断了格律诗词的传承。

那么究竟什么是入声呢?本文试从入声的本质、演变和韵书规定等角度进行阐释,希望对正确认识和对待入声有一定帮助。

一、入声的本质我们知道,汉字的读音由声母、韵母、声调三部分组成,其中韵母又可以进一步分为韵头、韵腹、韵尾。

如"江"字,其读音为"jiang1",j 是声母,iang是韵母,1表示声调为阴平;在韵母iang中,i是韵头,a是韵腹,ng是韵尾。

现代汉语普通话里只有元音i、u和鼻辅音n、ng作韵尾,在古汉语里则不然,而入声就与这个韵尾有关。

所谓入声,就是由-p、-t、-k三个塞音作韵尾的音节。

塞音又称爆破音,发音时发音器官先形成阻碍,然后气流冲破阻碍而发出。

一个完整的塞音分为成阻、持阻、除阻三个阶段,现代普通话里的"b、p、d、t、ɡ、k"六个声母都属于塞音。

但是作为入声韵尾的-p、-t、-k 三个塞音是无声除阻音,即只有成阻和持阻阶段,但没有最后的气流爆发,类似于英语里的不完全爆破。

古人云“入声者直而促”,这是因为塞音韵尾的闭塞特性,入声字往往读音短促,一发即收,这也使得入声字在发音上和“平上入”三声有着明显不同。

“平上入”三声,其音皆收于元音或鼻辅音,而元音和鼻辅音的发音舒缓,且可以延长。

因此,近代有学者提出,应该把“平上入”三声合起来称作舒声,从而形成一个和入声相对的韵类。

古人所称四声的“声”,实际有两层含义,一是指声韵,二是指声调。

对应到每个字的读音中,前者主要指韵身(韵腹和韵尾合称韵身),它决定了字的韵部;后者主要指发音时声音的高低、升降和长短,它决定了字的韵类。

从上面对入声的分析可知,入声具有两个特点,一是声韵上它具有独特的韵尾从而韵身与众不同,二是声调上它的发音较为短促因而自成一类。

论汉字的同音现象邱崇丙(一)同音字词的存在,并不是汉语所特有的现象,但是汉语中的同音字比较多,这的确是事实。

现代国际上使用比较普遍的英语,也存在着一些词汇同音的现象。

如:eye-I,for-fore-four,hear-here, in-inn,know-no,meet-meat,or-oar-ore,right-rite-write-wright,son-sun,等等。

但它们在整个英语词汇中的份量,是微不足道的。

汉语则不然。

汉语共有四百多个音节,如果把声调的区别也作为不同的音节来看待,也只有一千三百多个,而汉字的总数在五万个以上。

当然,这五万多个汉字,其中有四万多个在现代实际上已停止使用,可以不去考虑它们。

如果以一般字典所收的八千字为计算对象,那么,平均每个音节也有六个同音字。

而同音字的分布又是不平衡的,有一部分音节的同音字远远超出了这个平均数。

虽说字并不等于词,但常用的多数汉字都是构成现代汉语多音节词的词根,而且可以独立当词使用的汉字数量仍然是相当大的。

要研究汉语的特点,这是一个值得重视的问题。

西方语言学者曾经认为汉语是“孤立语”,是一种发展程度很低的语言;他们又认为英语是“屈折语”,是一种发展程度很高的语言。

事实上,现代英语出现了某些接近汉语的现象,如;复合句中连接词that的省略,动词不定式前面to的省略等等。

高本汉(Bernhard Karlgren)曾指出,欧洲语言,特别是英语,都有向汉语特点发展的倾向,因而他认为汉语是一种高度进化的语言。

【1】如果以汉语和日语来比较,那么,它们也是两种不同类型的语言,而日语中的同音字词也比较多。

其原因当然也并不是由于日语是“粘着语” 。

那么,这两种不同类型的语言为什么都存在着同音字较多的情况呢?那是因为汉语和日语有一个共同之处,即都使用汉字。

因此,可以认为,同音字较多这种情况与语言的发展水平无关,而与汉字的使用有关。

文字是在语言的基础上产生的,它是语言的书写符号。

源自唇内入声[-p]的日语汉字的ツ音变探究黄旭峰【摘要】源自古汉语的唇内入声[-p]传入日本一般用[フ]来表记,然而在其后的发展过程中,依照既定法则,即长音变和拗音变进行变化的同时,还存在着一种ツ音变(フ发生音变,变成ツ)的新音变现象,从而导致了部分源自入声韵p的汉字中存有以ツ/ッ结尾的惯用音,虽然有这些惯用音的汉字占少数,但还是有着相当数量的,因此不可小觑。

%The entering ending in lip [-p], derived from the ancient Chinese , was introduced into Japan in general use [フ] to identify , but in the subsequent development , it was changed in accordance with the established rules , namely ,ウeuphonic change and bend euphonic change , but also there is anotherツeuphonic change ( i.e.,フturns intoツ) is such a new phenomenon of euphonic change , resulting in the fact that entering ending in lip [-p] becomes ツor ッat the end of some habitual pronunciation in Japa-nese.Despite the usual tone of these characters in the minority , there still exists a considerable amount , and therefore should not be overlooked .This paper starts with some researches , and then through the analysis and summary illustrations of this phenomenon proves the existence of this law .In addition , this study also sheds implications for investigating the relationship between ancient Chinese and Japanese sign , as well as for exploring the idiomatic Japanese sounds from the perspective of phonetics .【期刊名称】《广东外语外贸大学学报》【年(卷),期】2016(027)001【总页数】7页(P101-107)【关键词】唇内入声-p;古汉语入声韵;ツ音变【作者】黄旭峰【作者单位】北京外国语大学日本学研究中心,北京 100089【正文语种】中文【中图分类】H01(一)先行研究关于入声韵[-p]有这样一种特殊情况:“立”字,中古汉语拟音为“lip”,在日语中,历史假名为「リフ」(r①ifu),音读为「リュウ」(ryuu),惯用音为「リツ」(ritsu)和「リッ」(ritt)。

作者: 王保田

作者机构: 江苏大学外国语学院

出版物刊名: 日语学习与研究

页码: 34-38页

主题词: 现代汉语 韵母 日语 汉字音读 语言学 对应规律

摘要:“汉语”在现代日语中占有十分重要的地位,对中国的日语学习者来说,学习掌

握“汉语”形、义两个方面是比较容易的,而学习掌握“汉语”的读音则相对较难。

这是因为日语、汉语的古音和现代读音都有所变化。

有关日语和汉语读音的历史性研究等,中日两国语言学界都有一定的研究成果,但是由于一般日语学习者不具备较高的音韵学、方言学等知识,在学习中利用其成果也是较困难的。

本文试从日语汉字音读与现代汉语汉字读音的直观对应角度探讨适合一般日语学习者的对应规律,1.汉语前鼻音对应日语拨音;2.汉语后鼻音对应日语长音;3.a、o、e、i、u、ü等对应日语く(き)、ず(ち)等。

4.汉语入声字在日语中的读音。