中医理论原文.

- 格式:pdf

- 大小:230.25 KB

- 文档页数:1

朱肱,吴兴人,进士登科,喜论医,尤深于伤寒。

在南阳时,太守盛次仲疾作,召肱视之,曰:“小柴胡汤证也。

”请并进三服,至晚乃觉满。

又视之,问所服药安在,取以视之,乃小柴胡散也。

肱曰:“古人制㕮咀,谓锉如麻豆大,煮清汁饮之,名曰汤,所以入经络,攻病取快。

今乃为散,滞在膈上,所以胃满而疾自如也。

”因依法旋制,自煮以进二服,是夕遂安。

因论经络之要,盛君力赞成书,盖潜心二十年而《活人书》成。

道君朝,诣阙投进,得医学博士。

肱之为此书,固精赡矣。

尝过洪州,闻名医宋道方在焉,因携以就见。

宋留肱款语,坐中指驳数十条,皆有考据,肱惘然自失,即日解舟去。

由是观之,人之所学固异邪?将朱氏之书亦有所未尽邪?后之用此书者,能审而慎择之,则善矣。

(宋·方勺《泊宅编》)。

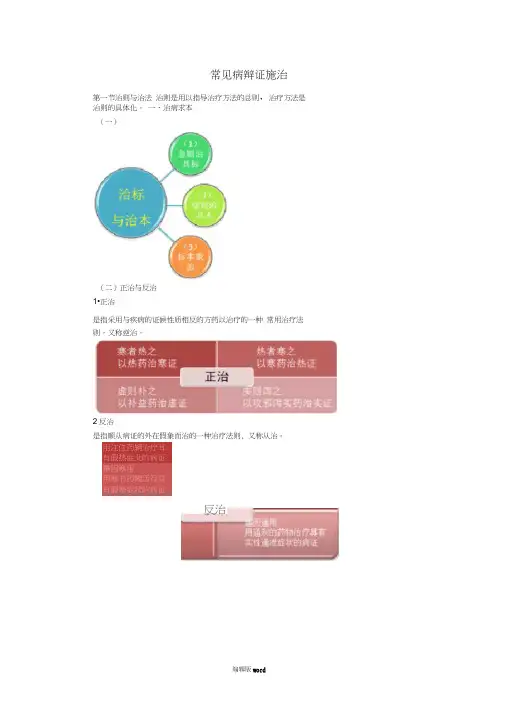

常见病辩证施治第一节治则与治法 治则是用以指导治疗方法的总则,治疗方法是治则的具体化。

一、治病求本 (一)(二)正治与反治1•正治是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种 常用治疗法则,又称逆治。

2反治是指顺从病证的外在假象而治的一种治疗法则,又称从治。

用注住药辆治疗耳 有假热症北的病证 舉因寒用用寒书药糊活行具 有假寒症状的病证反治:■、扶正与祛邪(一)扶正与祛邪的区别扶正L•扶助正u 捷商机体抗邪・扶正英屈扌卜山方袪>卜.•祛除病邪,便邪去正安•祛邪參用泻实之法____________________________________________________________________________________________ 鼻(二)扶正祛邪的运用1扶正适用于以正气虚为主要矛盾,而邪气也不盛的虚性病证。

2祛邪适用于以邪实为主要矛盾,而正气未衰的实性病证。

3•扶正与祛邪兼用适用于正虚邪实病证,而且两者同时兼用则扶正不留邪,祛邪又不会伤正。

4•先祛邪后扶正适用于虽为邪盛正虚,但正气尚能耐攻,或同时兼顾扶正反会助邪的病证,则应先祛邪而后扶正5•先扶正后祛邪适用正虚邪实,以正虚为主的病人。

因正气过于虚弱,若兼以攻邪,则反而更伤正气,故应先扶正而后祛邪。

三、调整阴阳对于阴阳啊衰.即阴液或阳气的一方虚篩丽蠡丁**阳中求阴-揭阴中求阳”I四、三因制宜三因制宜,即因时、因地、因人制宜,是指治疗疾病要根据季节、地域以及人体的体质、性别、年龄等不同而制定适宜的治疗方法。

(一)因时制宜的原则和临床应用根据不同季节气候特点,来考虑治疗用药的原则。

“用寒远寒、用凉远凉、用温远温、用热远热”。

(二)因地制宜的原则和临床应用根据不同地域的地理特点,来考虑治疗用药的原则疾病的发生,其根本即是阴阳的相对平衡遭到破坏,出现偏盛偏衰的结果。

(三)因人制宜的原则和临床应用根据病人年龄、性别、体质、生活习惯等不同特点,来考虑治疗用药的原则第二节常见病的辩证论治举例感冒感冒续表咳嗽续表喘证续表胸痹续表不寐续表胃痛续表续表泄泻续表便秘续表中风(一)半身不遂(二)语言不利头痛续表眩晕续表消渴续表淋证续表阳痿续表郁证虚劳续表痹证续表中暑续表乳癖痤疮续表痔疮续表续表跌打损伤续表续表月经不调续表续表痛经崩漏续表带下过多续表绝经前后诸症积滞厌食续表鼻渊口疮咽喉肿痛续表(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的配合和支持)。

1.简述阴阳学说基本内容,说明如何指导养生防病。

答:阴阳学说的基本内容,可以从阴阳对立制约、阴阳互根互用、阴阳交感与互藏、阴阳消长、阴阳转化和阴阳自和与平衡等几个方面加以说明。

指导养生防病,养生,又称“摄生”,即保养生命之意。

养生的目的,一是延年,二是防病。

注重养生是保持身体健康无病的重要手段,而其最根本的原则就是要“法于阴阳”,即遵循自然界阴阳的变化规律来调理人体之阴阳,使人体中的阴阳与四时阴阳的变化相适应,以保持人与自然界的协调统一。

依据“春夏养阳,秋冬养阴”,的原则,对“能夏不能冬”的阳虚阴盛体质者,夏用温热之药预培其阳,则冬不易发病;对“能冬不能夏”的阴虚阳亢体质者,冬用凉润之品预养其阴,则夏不得发病。

此即所谓“冬病夏治”、“夏病冬养”之法。

2.试以阴阳学说分析人体病理变化基本规律。

答:阴阳学说认为,人体的正常生命活动,是阴阳双方保持着对立统一的协调关系的结果。

阴阳双方出现偏盛、偏衰、互损,协调平衡关系遭到破坏,则标志着疾病的发生。

阴阳学说用阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损等来概括疾病的病理变化。

阴阳偏盛的基本病理变化是:阴盛则阳病,阴盛则寒;阳盛则阴病,阳盛则热。

阴阳偏衰的基本病理变化是:阴虚则阳亢,阴虚则热;阳虚则阴盛,阳虚则寒。

由于阴阳之间存在着互根互用的关系,当阴阳偏衰到一定程度时,就会出现阴损及阳、阳损及阴的病理变化,终致阴阳两虚。

3.阴阳偏盛偏衰治疗原则及具体运用?答:阴阳偏盛:即阴偏盛、阳偏盛,是属于阴或阳任何一方高于正常水平的病理状态。

阳胜则热,阳胜则阴病:阳胜,是指阳邪侵犯人体,“邪并于阳”而使机体阳气亢盛所的病理病态。

可出现高热、烦躁、面赤、脉数等实热证的表现,如口干唇燥、舌红少津等。

阴胜则寒,阴胜则阳病:阴胜,是指阴邪侵犯人体,“邪并于阴”而使机体阴气亢盛所致的病理状态。

可出现面白形寒,脘腹冷痛,泻下清稀,舌质淡苔白,脉沉迟或沉紧等实寒证的表现。

如畏寒肢冷、蜷缩、脉迟伏等。

第三单元阴阳学说细目一:阴阳的概念及属性1.阴阳的基本含义阴阳的含义:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

”阴阳的内涵:(1)阴阳是一个抽象的概念,所指无定在(2)既相互关联又相互对立的事物和现象及其属性,才能用阴阳来说明。

如天地、日月、上下、内外等。

阴阳和矛盾的关系阴阳说明的是一些特殊的矛盾范畴。

2.事物阴阳属性的绝对性和相对性:(1)相对性:阴阳中复有阴阳(可分性);在一定的条件下,二者可相互转化;比较的对象发生了变化,事物阴阳属性也会变化。

(2)绝对性:当对立面固定不变时,事物的阴阳属性是固定不变的。

阳阴细目二:阴阳学说的基本内容1.阴阳的一体观2.阴阳对立制约3.阴阳互根互用4.阴阳交感互藏5.阴阳消长6.阴阳转化7.阴阳的自和平衡1.阴阳一体观含义:阴阳双方在一个统一体中,协调共济。

表现:①阴阳虽然对立,但在一个统一体中协调共济。

②统一体中的阴阳相互依赖而存在,任何一方不能脱离另一方而单独存在。

③统一体中的阴阳双方,每一方都涵有另一方,阴中含阳,阳中寓阴,所谓阴阳互藏。

2.对立制约含义:对立,即统一体中阴阳两个方面的属性相反。

制约,阴阳双方在一定限度内相互牵制互为胜负。

举例:“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”3.互根互用含义:互根,阴阳相互依存、互为根本。

双方各以对方为自己存在的前提。

互用,在阴阳相互依存的基础上,阴阳双方又相互资生、相互为用。

举例:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

”;“阴阳又各互为其根,阳根于阴,阴根于阳;无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。

”“孤阴不生,独阳不长”。

4.交感互藏交感——阴阳二气在运动中相互感应而交合。

阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。

互藏——相互对立的阴阳双方,任何一方中都蕴含有另一方。

5.阴阳消长消长含义:阴阳双方数量或比例上的对比变化。

消,减少;长,增加。

阴阳之间的消长变化在一定范围内保持着动态平衡。

1.正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚

2.人有阴阳,即为气血,气血充足,百病不生。

3.凡病,药之不及,针之不到,必须灸之!

4.肾,先天之本,精之处也;其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。

5.久病必虚,久病必瘀,久病入络。

久病及肾,肾好则百病不生

6.阴阳虚者,须培肾元,以阴阳蓄于肾也;气血虚者,须调脾胃,以气血生于脾胃也

7. 阴虚者能发热,以真阴亏损,水不制火也;阳虚者能发热,以元阳败竭,火不归源也。

8.阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

--《黄帝内经》

9.春不食肝,夏不食心,秋不食肺,冬不食肾,四季不食脾

10.《针灸大成》:“艾炷又加杂药而成,其药多为温热芳香之辈,药有五味五气,内合五脏,气味择经而行,各归其所,其补阳主力更著。

11.《本草纲目》记载:艾以叶入药,性温、味苦,纯阳之性、通十二经、走三阴,理气血,以之灸火,具回阳、理气之功效.。

中医经典名著必背原文温病学名著必背原文节选自中医经典必备叶天士《温热论》必背1温邪上受,首先犯肺,逆传心包。

肺主气属卫,心主血属营,辨营卫气血虽与伤寒同,若论治则与伤寒大异也。

【提要】论述温邪首犯部位与传变特点。

2盖伤寒之邪留恋在表,然后化热入里,温邪则热变最速。

未传心包,邪尚在肺,肺主气,其合皮毛,故云在表。

在表初用辛凉轻剂。

挟风则加入薄荷、牛夢之属,挟湿加芦根、滑石之流。

或透风于热外,或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。

【提要】论述伤寒与温病传变的区别及温病初起的治法。

3不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气不能上荣,两阳相劫也;湿与温合,蒸郁而蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。

其病有类伤寒,其验之之法,伤寒多有变证;温热虽久,在一经不移,以此为辨。

【提要】论温邪挟风、挟湿的特点及与伤寒的鉴别。

4前言辛凉散风,甘淡驱湿,若病仍不解,是渐欲入营也。

营分受热,则血液受劫,心神不安,夜甚无寐,或斑点隐隐,即撤去气药。

如从风热陷入者,用犀角、竹叶之属;如从湿热陷入者,犀角、花露之品,参入凉血清热方中。

若加烦躁,大便不通,金汁亦可加入,老年或平素有寒者,以人中黄代之,急急透斑为要。

【提要】论风热与湿热传入营分的证治。

5若斑岀热不解者,胃津亡也,主以甘寒,重则如玉女煎,轻则如梨皮、蔗浆之类。

或其人肾水素亏,虽未及下焦,先自彷徨矣,必验之于舌。

如甘寒之中加入咸寒,务在先安未受邪之地,恐其陷入易易耳。

【提要】论邪热入血发斑的证治。

6若其邪始终在气分流连者,可冀其战汗透邪,法宜益胃⑴,令邪与汗并,热达媵开,邪从汗出。

解后胃气空虚,当肤冷一昼夜,待气还自温暖如常矣。

盖战汗而解,邪退正虚,阳从汗泄,故渐肤冷,未必即成脱证。

此时宜令病者,安舒静卧,以养阳气来复。

旁人切勿惊惶,频频呼唤,扰其元神,使其烦躁。

但诊其脉,若虚软和缓,虽倦卧不语,汗出肤冷,却非脱证;若脉急疾,躁扰不卧,肤冷汗出,便为气脱之证矣。

更有邪盛正虚,不能一战而解,停一二日再战汗而愈者,不可不知。

《中医基础理论》一、血的基本概念血,即血液,是循行于脉中的富有营养的红色的液态物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。

血主于心,藏于肝,统于脾,布于肺,根于肾,有规律地循行脉管之中,在脉内营运不息,充分发挥灌溉一身的生理效应。

脉是血液循行的管道,又称“血府”。

在某些因素的作用下,血液不能在脉内循行而溢出脉外时,称为出血,即“离经之血”。

由于离经之血离开了脉道,失去了其发挥作用的条件,所以,就丧失了血的生理功能。

二、血的生成(一)血液化生的物质基础1.血液的最基本的物质,故曰是谓血”(《灵枢·决气》):“血者水谷之精气也……故虽心主血脾和胃,血自生矣”(《妇人良方·调经门》)。

“中焦受气取汁,变化而赤肝藏血,亦皆统摄于脾,补由于脾胃化生的水谷精微是血液生成的最基本物质,所以有脾胃为“气血生化之源”的说法。

饮食营养的优劣,脾胃运化功能的强弱,直接影9向着血液的化生。

“盖饮食多自能生血,饮食少则血不生”(《医门法律·虚劳论》)。

因此,长期饮食营养摄人不足,或脾胃的运化功能长期失调,均可导致血液的生成不足而形成血虚的病理变化。

2.营气:营气是血液的组成部分旷“夫生血之气,营气也。

营盛即血盛,营衰即血衰,相依为命,不可分离也”(《读医随笔·气血精神论》)。

3.精髓:…‘血即精之属也”(《景岳全书·血证》)。

“肾为水脏,主藏精而化血”(《侣山堂类辨·辨血》)。

“肾藏精,精者,血之所成也”(《诸病源候论·虚劳病诸候下》)。

由上观之,精髓也是化生血液的基本物质。

4.津液:“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血”(《灵枢·邪客》)。

“中焦出气如露,上注溪谷,而渗孙脉,津液和调,变化而赤为血”(《灵枢·痈疽》)。

津液可以化生为血,不断补充血液量,以使血液满盈。

“津亦水谷所化,其浊者为血,清者为津,以润脏腑、肌肉、脉络,使气血得以周行通利而不滞者此也。

1. 正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚

2. 人有阴阳,即为气血,气血充足,百病不生。

3. 凡病,药之不及,针之不到,必须灸之!

4. 肾,先天之本,精之处也;其华在发,其充在骨,为阴中之少

阴,通于冬气。

5. 久病必虚,久病必瘀,久病入络。

久病及肾,肾好则百病不生

6. 阴阳虚者,须培肾元,以阴阳蓄于肾也;气血虚者,须调脾

胃,以气血生于脾胃也

7. 阴虚者能发热,以真阴亏损,水不制火也;阳虚者能发热,以

元阳败竭,火不归源也。

8. 阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本

始, 神明之府也,治病必求于本。

--《黄帝内经》

9. 春不食肝,夏不食心,秋不食肺,冬不食肾,四季不食脾

10. 《针灸大成》:“艾炷又加杂药而成,其药多为温热芳香之

辈,药有五味五气,内合五脏,气味择经而行,各归其所,其补阳主力更著。

11. 《本草纲目》记载:艾以叶入药,性温、味苦,纯阳之性、通

十二经、走三阴,理气血,以之灸火,具回阳、理气之功效.。