专属经济区制度共21页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.76 MB

- 文档页数:21

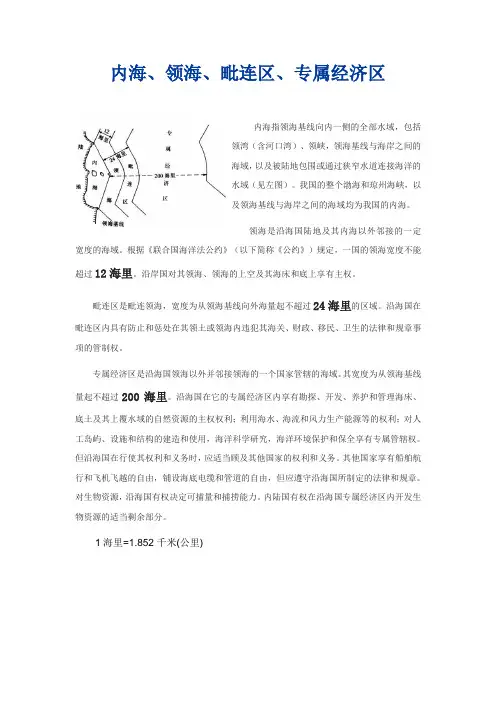

内海、领海、毗连区、专属经济区

内海指领海基线向内一侧的全部水域,包括

领湾(含河口湾)、领峡,领海基线与海岸之间的

海域,以及被陆地包围或通过狭窄水道连接海洋的

水域(见左图)。

我国的整个渤海和琼州海峡,以

及领海基线与海岸之间的海域均为我国的内海。

领海是沿海国陆地及其内海以外邻接的一定宽度的海域。

根据《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)规定,一国的领海宽度不能超过12海里。

沿岸国对其领海、领海的上空及其海床和底上享有主权。

毗连区是毗连领海,宽度为从领海基线向外海量起不超过24海里的区域。

沿海国在毗连区内具有防止和惩处在其领土或领海内违犯其海关、财政、移民、卫生的法律和规章事项的管制权。

专属经济区是沿海国领海以外并邻接领海的一个国家管辖的海域。

其宽度为从领海基线量起不超过200海里。

沿海国在它的专属经济区内享有勘探、开发、养护和管理海床、底土及其上覆水域的自然资源的主权权利;利用海水、海流和风力生产能源等的权利;对人工岛屿、设施和结构的建造和使用,海洋科学研究,海洋环境保护和保全享有专属管辖权。

但沿海国在行使其权利和义务时,应适当顾及其他国家的权利和义务。

其他国家享有船舶航行和飞机飞越的自由,铺设海底电缆和管道的自由,但应遵守沿海国所制定的法律和规章。

对生物资源,沿海国有权决定可捕量和捕捞能力。

内陆国有权在沿海国专属经济区内开发生物资源的适当剩余部分。

1海里=1.852千米(公里)。

第四章海洋法第六节专属经济区一、专属经济制度的形成专属经济区是领海以外并邻接领海的一个区域,从测算领海宽度的基线量起,不应超过200海里。

在该区域内,沿海国享有专属的经济主权权利和特定的管辖权,其他国家享有一定的自由权和其他权利。

二、专属经济区的法律地位从专属经济区制度的形成可以看出,确立专属经济区制度的主要目的是为扩大沿海国的海洋资源开发利用权,保护广大发展中国家的海洋资源权益,但它并不排斥其他国家的一定自由。

为此,《海洋法公约》第五部分对专属经济区的地位作了规定,既肯定了沿海国对专属经济区的专属的经济主权权利和相关的管辖权,又保留了各国原有的部分公海自由权,同时也照顾了内陆国和地理位置不利国家的特殊需要,使专属经济区成了一类特殊的海域。

第七节大陆架一、大陆架的概念大陆架指由海岸向海自然平缓延伸的部分,平均坡度约0.1度,上覆水深一般在50至550米之间,宽度在70至110海里间。

二、大陆架的法律地位从大陆架的定义可以看出,大陆架是属于沿海国的。

根据公约第76条和第77条以及其他有关条款的规定,大陆架不仅是沿海国陆地领土在其领海之外的延伸,而且是该国管辖范围之内的海底区域。

国家对它的资源具有主权权利及相应的管辖权。

但是,它又不属国家的领土,国家对其大陆架不具有领土的完整主权,大陆架上仍允许他国保持某些权利,且不影响其上覆水域及其上空的地位。

第八节公海一、公海的概念和地位公海是指不包括在国家的专属经济区、领海或内水或群岛国的群岛水域内的全部海域。

二、公海上的管辖权国家对公海虽不具有管辖权,但是为维护公海上的良好秩序,保证各国更好地利用公海,行使公海,行使公海上的自由权利,国际法承认国家在公海上对人、物和事具有管辖权。

对此,《海洋法公约》作了规定,不仅明确了对发生在公海的碰撞或其他航行事故及船长或其他服务人员的刑事或纪律责任事项由船旗国及有关人员所属国管辖,而且规定各国应防止和惩治违反国际法及破坏公海秩序的行为。

中华人民共和国专属经济区和大陆架法中华人民共和国专属经济区和大陆架法(1998年6月26日第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 1998年6月26日中华人民共和国主席令第六号公布施行)第一条 为保障中华人民共和国对专属经济区和大陆架行使主权权利和管辖权,维护国家海洋权益,制定本法。

第二条 中华人民共和国的专属经济区,为中华人民共和国领海以外并邻接领海的区域,从测算领海宽度的基线量起延至二百海里。

中华人民共和国的大陆架,为中华人民共和国领海以外依本国陆地领土的全部自然延伸,扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土;如果从测算领海宽度的基线量起至大陆边外缘的距离不足二百海里,则扩展至二百海里。

中华人民共和国与海岸相邻或者相向国家关于专属经济区和大陆架的主张重叠的,在国际法的基础上按照公平原则以协议划定界限。

第三条 中华人民共和国在专属经济区为勘查、开发、养护和管理海床上覆水域、海床及其底土的自然资源,以及进行其他经济性开发和勘查,如利用海水、海流和风力生产能等活动,行使主权权利。

中华人民共和国对专属经济区的人工岛屿、设施和结构的建造、使用和海洋科学研究、海洋环境的保护和保全,行使管辖权。

本法所称专属经济区的自然资源,包括生物资源和非生物资源。

第四条 中华人民共和国为勘查大陆架和开发大陆架的自然资源,对大陆架行使主权权利。

中华人民共和国对大陆架的人工岛屿、设施和结构的建造、使用和海洋科学研究、海洋环境的保护和保全,行使管辖权。

中华人民共和国拥有授权和管理为一切目的在大陆架上进行钻探的专属权利。

本法所称大陆架的自然资源,包括海床和底土的矿物和其他非生物资源,以及属于定居种的生物,即在可捕捞阶段在海床上或者海床下不能移动或者其躯体须与海床或者底土保持接触才能移动的生物。

第五条 任何国际组织、外国的组织或者个人进入中华人民共和国的专属经济区从事渔业活动,必须经中华人民共和国主管机关批准,并遵守中华人民共和国的法律、法规及中华人民共和国与有关国家签订的条约、协定。

专属经济区知识普及专属经济区(英语:Exclusive Economic Zone,简称EEZ),又称经济海域,是指国际公法中为解决国家或地区之间的因领海争端而提出的一个区域概念。

专属经济区是指领海以外并邻接领海的一个区域,专属经济区从测算领海宽度的基线量起,不应超过二百海里(370.4公里),除去离另一个国家更近的点。

关于专属经济区,联合国1982年第三次海洋法会议做出海洋法公约决议,有详细规定。

该公约签署批准国已达160国。

仅有美国、朝鲜、伊朗、泰国、利比亚等尚未批准。

一般而言,海权大国或海岛国、仍保留众多属岛的前殖民大国,容易获得较大的专属经济区的宣示空间。

法国利用其在太平洋上的属岛,宣示了世界最大的专属经济区。

澳洲为四面环海的岛型大陆,除与巴布亚新几内亚、新西兰临接处外,亦可宣示为世界上最庞大的经济区。

《联合国海洋法公约》第56条,对沿海国在专属经济区中的权利进行了规定。

内容主要包括三个方面。

即:(1)为开发海床、底土顶上覆水域的生物和非生物资源行使主权;(2)对区域内的人工岛屿、设施和科学研究及海洋环境保护的管辖权利;(3)公约所规定的其他权利。

这对于沿海国在其近海200海里的区域内维护资源和进行管辖是一种非常大的便利。

而这种便利在近些年有进一步发展的趋势。

发展历史专属经济区制度是一项在逐步形成中的法律制度。

促成这项制度的原因是:各国对邻近其海岸的海床及其底土和海水中的资源开发日益重视,对保护沿海渔业资源和保护海洋环境,日益感到迫切需要。

这个制度可以回溯到20世纪40年代和50年代一些拉丁美洲国家为保护其沿海资源所作的努力。

例如,1946年阿根廷提出对“大陆外缘海”的主权主张;1947年智利提出对邻近其海岸的海域的主权主张;1952年,智利、厄瓜多尔和秘鲁在《关于领海的圣地亚哥宣言》中宣布,各该国对其沿海宽至200海里的海域拥有专属的主权和管辖权。

但是专属经济区概念的形成和提出是在1972年,当时中美和加勒比海的一些国家通过《圣多明各宣言》,宣布沿岸不超过200海里的海域为“承袭海”,受各沿海国的管辖。

大陆架、专属经济区的权利与义务大陆架是在沿海国的领海之外该国陆地领土的延伸。

大陆架的宽度从领海基线起不足200海里,可划到200海里,超过200海里的不应超过350海里或2500公尺等深线的100海里。

沿海国对大陆架权利和义务涉及七个方面:(1)有资源权包括勘探和开发的主权权利。

(2)对大陆架占有无须公告。

(3)对人工岛屿、设置和结构的建造有管辖权。

(4)大陆不影响上覆水域及上空的地位。

(5)不得侵害或干扰别国的航行及其他权利。

(6)其他国家在大陆架上有铺设电缆和管道的权利。

(7)沿海国对其200海里之外大陆架资源开发要向海底管理局交费或实物。

专属经济区,又称经济海域,是指国际公法中为解决国家或地区之间的因领海争端而提出的一个区域概念。

专属经济区是指领海以外并邻接领海的一个区域,专属经济区从测算领海宽度的基线量起,不应超过二百海里(370.4公里),除去离另一个国家更近的点。

《联合国海洋法公约》第56条,对沿海国在专属经济区中的权利进行了规定。

内容主要包括三个方面。

即:1)为开发海床、底土顶上覆水域的生物和非生物资源行使主权;2)对区域内的人工岛屿、设施和科学研究及海洋环境保护的管辖权利;3)公约所规定的其他权利。

这对于沿海国在其近海200海里的区域内维护资源和进行管辖是一种非常大的便利。

而这种便利在近些年有进一步发展的趋势。

具体而言,有以下权力和义务:资源权:沿海国对自己专属经济区内的生物及非生物资源,享有所有权,有勘探开发、养护和管理的主权权利。

沿海国可以根据自己需要,制订有关的养护和管理措施,及勘探开发的规定。

其他国家未经同意不得擅自开发区内的生物资源,如经沿海国许可进入,则应遵守沿海国制定的法律、法规和规章。

对于特殊鱼种,如哺乳动物、高度洄游、溯河或降海产卵鱼种等,沿海国有权制订更严格的禁止、限制和管理的各项措施和规定。

对于非生物资源,沿海国一样可以为了勘探和开发的目的行使主权权利。

这种权利是专属性的。

专属经济区法律制度《联合国海洋法公约》第五部分专属经济区的主要内容包括:专属经济区的法律地位;沿海国在专属经济区的权利、管辖权与义务;其他国家在专属经济区的权利和义务;剩余权利的归属;生物资源的养护利用;内陆国与地理不利国家的权利;解决沿海国在专属经济区行使主权权利的争端等。

(一)关于专属经济区的法律地位这是一项颇有争议的问题。

在沿海国有权在其领海以外建立200海里经济区已获得广泛支持以后,法律地位问题便成为以广大发展中国家包括部分第二世界国家为一方,以美国和苏联等海洋大国为另一方进行激烈争论的一项问题。

前者主张专属经济区是国家管辖区,沿海国对区域内的自然资源享有主权权利,对区域行使专属管辖权。

一些国家还主张,其他国家在区域内除享有航行、飞越、铺设海底电缆和管道外,其他国家都应属于沿海国。

而美、苏等国迫于形势,不得不接受经济区的概念,但却主张经济区只是一种资源区,是沿海国为了勘测区域内的资源行使的一种优惠权,而且只能以区域内自然资源的管辖和管理为对象,因此不能称之为“专属管辖权”,只能是“管辖权”,并且一再强调经济区仍然属于公海的一部分,有关公海的法律制度应适用于经济区。

以上不同主张,反映在海底委员会和海洋法会议的提案中,《非统治组织海洋法宣言》、《雅温得结论》、《肯尼亚提案》、《非洲十四国提案》以及扎伊尔、巴基斯坦的提案和七十七国集团工作文件都采用了“专属经济区”名称,而《圣多明各宣言》,哥伦比亚、墨西哥和委内瑞拉三国提案则采用“承袭海”的名称,这两种不同名称在内容上基本一致,七十七国集团工作文件还明确规定经济区“不属于公海的一部分”。

其他各国也个有主张。

1975年《非正式单一协商案文》关于“公海”的定义中规定“‘公海’一词不包括在一国内的专属经济区、领海或内水、或一个群岛国的群岛水域的全部海域。

”反映了广大发展中国家的合理主张。

然而在第四期和第五期会议上,苏联和美国等仍坚持主张经济区是公海的一部分,必须在主要方面保持公海的性质,主张只要同经济区的规定不抵触,公海的规定仍适用于经济区,反对《非正式单一协商案文》的上述规定。